- •Статистический метод в физике

- •Термодинамический метод в физике

- •Термодинамическая характеристика состояния тел и термодинамические процессы

- •Основные уравнения модели идеального газа

- •Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов

- •Закон Маквелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и энергиям теплового движения

- •Барометрическая формула. Распределение Больцмана

- •Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул

- •Опытное обоснование молекулярно-кинетической теории

- •Явления переноса в термодинамически неравновесных системах

- •Вакуум и методы его получения. Свойства ультраразреженных газов

- •Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы молекул

- •Первое начало термодинамики

- •Работа газа при изменении его объема

- •Теплоемкость. Уравнение Майера

- •Адиабатический процесс. Политропный процесс

- •Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы

- •Энтропия, ее статистическое толкование и связь с термодинамической вероятностью

- •Второе начало термодинамик

- •Цикл Карно

- •Реальные газы, жидкости и твердые тела

- •Уравнение Ван-дер-Ваальса

- •Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ

- •Внутренняя энергия реального газа

- •Эффект Джоуля — Томсона

- •Сжижение газов

- •Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение

- •Смачивание

- •Капиллярные явления

- •Твердые тела. Моно- и поликристаллы

- •§ 31. Типы кристаллических твердых тел

- •§ 32. Дефекты в кристаллах

- •§ 33. Теплоемкость твердых тел

- •§ 34. Испарение, сублимация, плавление и кристаллизация. Аморфные тела

- •§ 35. Фазовые переходы I и п рода

- •§ 36. Диаграмма состояния. Тройная точка

- •§ 37 Понятие о зонной теории твердых тел

- •§ 38. Металлы, диэлектрики и полупроводники по зонной теории

- •§ 39 Собственная проводимость полупроводников

- •§ 40. Примесная проводимость полупроводников

- •§ 41. Фотопроводимость полупроводников

- •§ 42. Люминесценция твердых тел

- •§ 43. Контакт двух металлов по зонной теории

- •§ 44. Термоэлектрические явления и их применение

- •§ 45. Выпрямление на контакте металл — полупроводник

- •§ 46. Размер, состав и заряд атомного ядра. Массовое и зарядовое числа

- •§ 47. Дефект массы и энергия связи ядра

- •§ 48. Спин ядра и его магнитный момент

- •§ 49 Ядерные силы. Модели ядра

- •§ 50. Радиоактивное излучение и его виды

- •§ 51. Закон радиоактивного распада. Правила смещения

- •§ 52. Закономерности -распада

- •§ 54. Гамма-излучение и его свойства

- •§ 55. Резонансное поглощение -излучения (эффект Мёссбауэра*)

- •§ 56. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц

- •§ 57. Ядерные реакции и их основные типы

- •§ 59. Открытие нейтрона. Ядерные реакции под действием нейтронов

- •§ 60. Реакция деления ядра

- •§ 61. Цепная реакция деления

- •§ 62. Понятие о ядерной энергетике

- •§ 63. Реакция синтеза атомных ядер. Проблема управляемых термоядерных реакций

- •§ 64. Космическое излучение

- •§ 65. Мюоны и их свойства

- •§ 66. Мезоны и их свойства

- •§ 67. Типы взаимодействий элементарных частиц

- •§ 68. Частицы и античастицы

- •§ 69. Гипероны. Странность и четность элементарных частиц

- •§ 70. Классификация элементарных частиц. Кварки

§ 36. Диаграмма состояния. Тройная точка

Если система является однокомпонентной, т. е. состоящей из химически однородного вещества или его соединения, то понятие фазы совпадает с понятием агрегатного состояния. Согласно § 60, одно и то же вещество в зависимости от соотношения между удвоенной средней энергией, приходящейся на одну степень свободы хаотического (теплового) движения молекул, и наименьшей потенциальной энергией взаимодействия молекул может находиться в одном из трех агрегатных состояний: твердом, жидком или газообразном. Это соотношение, в свою очередь, определяется внешними условиями — температурой и давлением. Следовательно, фазовые превращения также определяются изменениями температуры и давления.

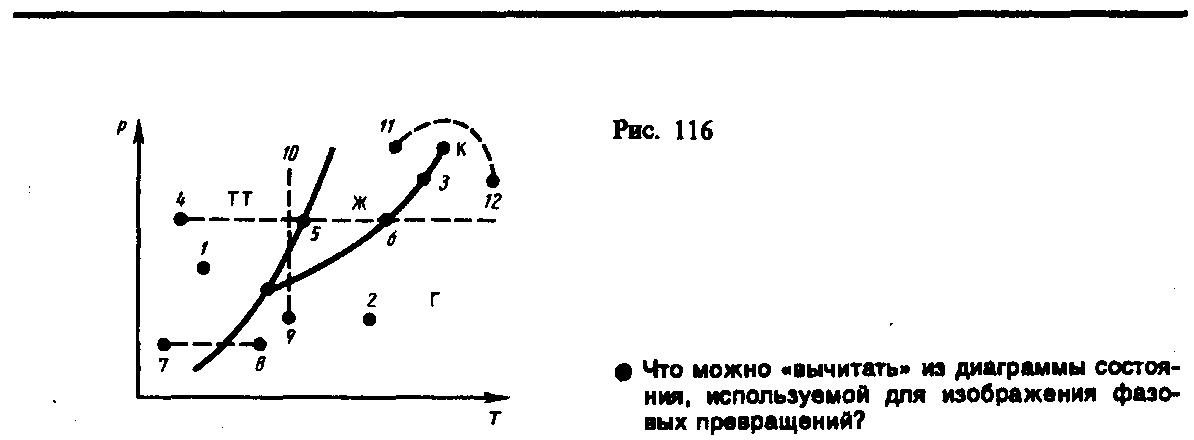

Для наглядного изображения фазовых превращений используется диаграмма состояния (рис. 115), на которой в координатах р,Т задается зависимость между температурой фазового перехода и давлением в виде кривых испарения (КИ), плавления (КП) и сублимации (КС), разделяющих поле диаграммы на три области, соответствующие условиям существования твердой (ТТ), жидкой (Ж) и газообразной (Г) фаз. Кривые на диаграмме называются кривыми фазового равновесия, каждая точка на них соответствует условиям равновесия двух сосуществующих фаз: КП — твердого тела и жидкости, КИ—жидкости и газа, КС—твердого тела и газа.

Точка, в которой пересекаются эти кривые и которая, следовательно, определяет условия (температуру Ттр и соответствующее ей равновесное давление ртр) одновременного равновесного сосуществования трех фаз вещества, называется тройной точкой. Каждое вещество имеет только одну тройную точку. Тройная точка воды соответствует температуре 273,16 К (или температуре 0,01°С по шкале Цельсия) и является основной реперной точкой для построения термодинамической температурной шкалы.

Термодинамика дает метод расчета кривой равновесия двух фаз одного и того же вещества. Согласно уравнению Клапейрона — Клаузиуса, производная от равновесного давления по температуре равна

![]() (76.1)

(76.1)

где L — теплота фазового перехода, (V2—V1) — изменение объема вещества при переходе его из первой фазы во вторую, Т— температура перехода (процесс изотермический).

Уравнение Клапейрона — Клаузиуса позволяет определить наклоны кривых равновесия. Поскольку L и Т положительны, наклон задается знаком V2—V1 . При испарении жидкостей и сублимации твердых тел объем вещества всегда возрастает, поэтому, согласно (76.1), dp/dT>0; следовательно, в этих процессах повышение температуры приводит к увеличению давления, и наоборот. При плавлении большинства веществ объем, как правило, возрастает, т. е. dp/dT>0; следовательно, увеличение давления приводит к повышению температуры плавления (сплошная КП на рис. 115). Для некоторых же веществ (Н2О, Ge, чугун и др.) объем жидкой фазы меньше объема твердой фазы, т. е. dp/dT<0; следовательно, увеличение давления сопровождается понижением температуры плавления (штриховая линия на рис. 115).

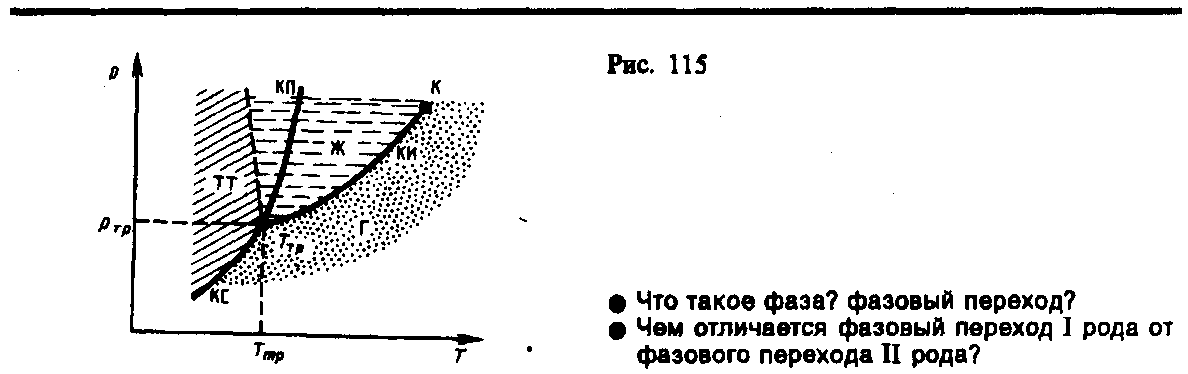

Диаграмма состояния, строящаяся на основе экспериментальных данных, позволяет судить, в каком состоянии находится данное вещество при определенных р и Т, а также какие фазовые переходы будут происходить при том или ином процессе. Например, при условиях, соответствующих точке 1 (рис. 116), вещество находится в твердом состоянии, точке 2 — в газообразном, а точке 3 — одновременно в жидком и газообразном состояниях. Допустим, что вещество в твердом состоянии, соответствующем точке 4, подвергается изобарному нагреванию, изображенному на диаграмме состояния горизонтальной штриховой прямой 4—5—6. Из рисунка видно, что при температуре, соответствующей точке 5, вещество плавится, при более высокой температуре, соответствующей точке 6, — начинает превращаться в газ. Если же вещество находится в твердом состоянии, соответствующем точке 7, то при изобарном нагревании (штриховая прямая 7—8) кристалл превращается в газ минуя жидкую фазу. Если вещество находится в состоянии, соответствующем точке 9, то при изотермическом сжатии (штриховая прямая 9—10) оно пройдет следующие три состояния: газ — жидкость — кристаллическое состояние.

На диаграмме состояний (см. рис. 115 и 116) видно, что кривая испарения заканчивается в критической точке К. Поэтому возможен непрерывный переход вещества из жидкого состояния в газообразное и обратно в обход критической точки, без пересечения кривой испарения (переход 11—12 на рис. 116), т. е. такой переход, который не сопровождается фазовыми превращениями. Это возможно благодаря тому, что различие между газом и жидкостью является чисто количественным (оба эти состояния, например, являются изотропными). Переход же кристаллического состояния (характеризуется анизотропией) в жидкое или газообразное может быть только скачкообразным (в результате фазового перехода), поэтому кривые плавления и сублимации не могут обрываться, как это имеет место для кривой испарения в критической точке. Кривая плавления уходит в бесконечность, а кривая сублимации идет в точку, где p=0 и T=0 К.