- •Этапы развития здравоохранения в России

- •Структура и показатели деятельности женской консультации и родильного дома

- •Организация медицинской помощи сельскому населению

- •Структура деятельности первичного звена медицинской помощи сельскому населению

- •Основные принципы организации скорой медицинской помощи

- •Показатели организационно-методической работы областной больницы

- •Показатели здоровья

- •]Некоторые биологические показатели нормы для среднего взрослого человека

- •Критерии общественного здоровья

- •Глава 1. Общие положения

- •Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 4

- •Глава 1. Общие положения

- •Медицинская статистика

- •1. Источники финансирования системы здравоохранения в современных условиях.

- •Рождаемость и фертильность

- •Мировые тенденции рождаемости

- •Спад рождаемости

- •Фертильность

- •[Править]Репродуктивный возраст

- •Актуальные проблемы здоровья в современных условиях.

- •Тема2: Менеджмент и маркетинг в современном здравоохранении.

- •Причины инвалидности

- •Определение 1 группы инвалидности

- •Определение 2 группы инвалидности

- •[Определение 3 группы инвалидности

- •Дети-инвалиды

- •В какие сроки проводится переосвидетельствование?

- •Актуальные проблемы здоровья в современных условиях.

- •Тема2: Менеджмент и маркетинг в современном здравоохранении.

- •Организация работы стационара

- •Глава 3. Прогнозы демографической ситуации

- •Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года

- •3.3Основные социально-экономические последствия процесса депопуляции

- •Договор медицинского страхования

- •Субъекты медицинского страхования

- •Права граждан Российской Федерации в системе медицинского страхования

- •Права и обязанности страхователя

- •Рганизационная структура учреждений медико-социальной экспертизы в Российской Федерации

- •Категории ожд и степень

- •Медико-социальная экспертная комиссия

- •2. Вычислить среднюю арифметическую;

- •Особенности стоматологических заболеваний у людей разных возрастных категорий

- •Медицинское страхование и социальное обеспечение населения

- •Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации

- •Виды диспансеров

- •Структура диспансеров

Вычисление ошибки коэффициента корреляции

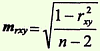

ошибка коэффициента корреляции, вычисленного методом квадратов (Пирсона):

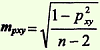

ошибка коэффициента корреляции, вычисленного ранговым методом (Спирмена):

Оценка достоверности коэффициента корреляции,полученного методом ранговой корреляции и методом квадратов

Способ 1 Достоверность определяется по формуле:

![]()

Критерий t оценивается по таблице значений t с учетом числа степеней свободы (n — 2), где n — число парных вариант. Критерий t должен быть равен или больше табличного, соответствующего вероятности р ≥99%.

Способ 2 Достоверность оценивается по специальной таблице стандартных коэффициентов корреляции. При этом достоверным считается такой коэффициент корреляции, когда при определенном числе степеней свободы (n — 2), он равен или более табличного, соответствующего степени безошибочного прогноза р ≥95%.

Задача - эталон |

на применение метода квадратов

Задание: вычислить коэффициент корреляции, определить направление и силу связи между количеством кальция в воде и жесткостью воды, если известны следующие данные (табл. 1). Оценить достоверность связи. Сделать вывод.

Таблица 1

Жесткость воды (в градусах) |

Количество кальция в воде (в мг/л) |

4 8 11 27 34 37 |

28 56 77 191 241 262 |

Обоснование выбора метода. Для решения задачи выбран метод квадратов (Пирсона), т.к. каждый из признаков (жесткость воды и количество кальция) имеет числовое выражение; нет открытых вариант.

Решение. Последовательность расчетов изложена в тексте, результаты представлены в таблице. Построив ряды из парных сопоставляемых признаков, обозначить их через х (жесткость воды в градусах) и через у (количество кальция в воде в мг/л).

Жесткость воды (в градусах) |

Количество кальция в воде (в мг/л) |

dх |

dу |

dх х dу |

dx2 |

dy2 |

4 8 11 27 34 37 |

28 56 77 191 241 262 |

-16 -12 -9 +7 +14 +16 |

-114 -86 -66 +48 +98 +120 |

1824 1032 594 336 1372 1920 |

256 144 81 49 196 256 |

12996 7396 4356 2304 9604 14400 |

Мх=Σ х / n |

Му=Σ у / n |

|

Σ dх x dу=7078 |

Σ dх2=982 |

Σ dy2=51056 |

|

Мх=120/6=20 |

Мy=852/6=142 |

|

||||

Определить средние величины Mx ряду вариант "х" и Му в ряду вариант "у" по формулам: Мх = Σх/n (графа 1) и Му = Σу/n (графа 2)

Найти отклонение (dх и dу) каждой варианты от величины вычисленной средней в ряду "x" и в ряду "у" dх = х — Мх (графа 3) и dy = у — Му (графа4).

Найти произведение отклонений dx х dy и суммировать их: Σ dх х dу (графа 5)

Каждое отклонение dx и dу возвести в квадрат и суммировать их значения по ряду "х" и по ряду "у": Σ dx2 = 982 (графа 6) и Σ dy2 = 51056 (графа 7).

Определить произведение Σ dx2 х Σ dy2 и из этого произведения извлечь квадратный корень

![]()

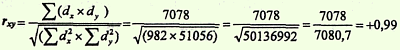

Полученные величины Σ (dx x dy) и √(Σdx2 x Σdy2) подставляем в формулу расчета коэффициента корреляции:

Определить достоверность коэффициента корреляции: 1-й способ. Найти ошибку коэффициента корреляции (mrxy) и критерий t по формулам:

Критерий t = 14,1, что соответствует вероятности безошибочного прогноза р > 99,9%.

2-й способ. Достоверность коэффициента корреляции оценивается по таблице "Стандартные коэффициенты корреляции" (см. приложение 1). При числе степеней свободы (n — 2)=6 - 2=4, наш расчетный коэффициент корреляции rxу = + 0,99 больше табличного (rтабл = + 0,917 при р = 99%).

Вывод. Чем больше кальция в воде, тем она более жесткая (связь прямая, сильная и достоверная: rху = + 0,99, р > 99,9%).

3. Служащая Б. 17.03. заболела ОРВИ и находилась на амбулаторном лечении 7 дней. 20.03.2010 г. после ухудшения состояния была госпитализирована в стационар. В стационаре лечилась до 30 марта. Оформить нетрудоспособность.

4. По данным годового отчета (ф.30) рассчитайте и проанализируйте следующие показатели деятельности поликлиники:

- показатель годовой нагрузки на врачебную должность;

- показатель часовой нагрузки врача терапевта;

- число посещений на 1 жителя в год;

- показатель участковости на приеме.

Число занятых должностей терапевтов |

30 |

Число посещений врачей-терапевтов за год |

187200 |

Число жителей, прикрепленных к поликлинике |

50740 |

Число посещений жителями своего участкового терапевта |

162880 |

Число рабочих дней терапевта в году |

262 |

Зав. кафедрой ОЗиЗ, проф., д.м.н. А.В. Калиниченко

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Новосибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

(ГОУ ВПО НГМУ Росздрава)

Факультет: стоматологический

Кафедра: общественное здоровье и здравоохранение

Дисциплина: общественное здравоохранение и здоровье

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1. Основные документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Порядок их выдачи при различных видах нетрудоспособности.

трудоспособность — совокупность физических и духовных возмож-ностей человека (зависящих от состояния его здоровья), позволяющих ему заниматься трудовой деятельностью. Энциклопедический словарь медицинских терминов (ЭСМТ).М.,1984.Т.З.С. 202.

Медицинский критерий трудоспособности — это наличие заболевания, его осложнений, клинический прогноз.

Но не всегда больной человек обязательно должен быть нетрудоспо-собным. Например, два человека разных профессий с одинаковым заболеванием: штамповщик и учитель с панарицием. Заболевание есть. Однако штамповщик не может с панарицием выполнять свою работу, а учитель может вести урок.

Поэтому врач исходя из степени выраженности функциональных нарушений, характера и течения патологического процесса, выполняемой работы пациента, условий его труда решает его вопрос о социальном критерии трудоспособности и о выдаче больному листка нетрудоспособности. Следовательно, социальный критерий трудоспособности определяет при наличии заболевания трудовой прогноз при конкретной должности и условиях труда.

Медицинский и социальный критерии должны быть всегда четко определены и отражены в амбулаторной карте больного человека.

Медицинский критерий является ведущим в установлении факта нетрудоспособности. Однако не всегда именно заболевание является признаком нетрудоспособности. Бывают случаи, когда здоровый человек не может трудиться в своей профессии. Например, у жены повара обнаружен гепатит. Сам повар здоров, однако он не может готовить пищу, так как у него есть контакт по гепатиту.

Основной задачей экспертизы трудоспособности является определение возможности данного человека выполнять свои профессиональные обязанности в зависимости от медицинского и социального критериев. Кроме того, в задачи врачебной экспертизы трудоспособности входит:

* определение лечения и режима, необходимых для восстановления и улучшения здоровья человека;

* определение степени и длительности нетрудоспособности, наступившей вследствие заболевания, несчастного случая или других причин;

* рекомендация наиболее рационального и полного использования труда лиц с ограниченной трудоспособностью без ущерба для их здоровья;

* выявление длительной или постоянной утраты трудоспособности и направление таких больных на медикосоциальную экспертную комиссию.

Нетрудоспособность

Временная |

Стойкая |

|

По характеру |

По виду |

Инвалидность |

Частичная Полная |

|

I гр. II гр. III гр. |

Если изменения в состоянии здоровья носят временный, обратимый характер и в ближайшее время ожидается выздоровление или значительное улучшение, а также восстановление трудоспособности, то такой вид нетрудоспособности считается временным. Временная нетрудоспособность по характеру подразделяется на полную или частичную.

Полная нетрудоспособность — это когда человек вследствие заболевания не может и не должен выполнять никакой работы и нуждается в специальном лечебном режиме.

Частичная нетрудоспособность — это нетрудоспособность в своей профессии при сохранении способности выполнения другой работы. Если человек может работать в облегченных условиях или выполнять меньший объем работы, то он считается частично утратившим трудоспособность.

При экспертизе нетрудоспособности врачу иногда приходится встречаться с проявлениями аггравации и симуляции.

Аггравация (aggravatio; латин. , aggravo,aggravatum — отягощать, ухудшать) — преувеличение больным симптомов действительно имеющегося заболевания. Энциклопедический словарь медицинских терминов. Изд. 1-е. М., 1982. Т. 1. С. 23.

При активной аггравации больной принимает меры к ухудшению состояния своего здоровья или затягиванию болезни. При пассивной аггравации он ограничивается преувеличением отдельных симптомов, но не сопровождает их действиями, мешающими проведению лечения.

Патологическая аггравация характерна для психических больных (истерии, психопатии и т. п.), являясь одним из проявлений этих болезней.

Симуляция (латин. simulatio — «притворство») — имитация человеком симптомов болезни, которой у него нет.

Трудности начального периода экспертизы трудоспособности (освобождение больного от работы) значительно уступают трудностям ее заключительного момента — выписки выздоровевшего на работу.

Врач имеет право выдавать листок нетрудоспособности до полного выздоровления больного или же до момента, когда явственно проступают признаки стойкой нетрудоспособности. Однако не существует таких объективных признаков, по которым можно было бы точно установить, когда же именно окончилась нетрудоспособность и полностью восстановилась трудоспособность. Здесь всегда возможны колебания в 1—2 дня и правильное решение вопроса требует высокой квалификации врача. Нельзя в порядке «перестраховки» предоставлять больному лишние дни освобождения от работы и в то же время недопустимо выписывать больного на работу до того, как он поправился.

Не меньшие трудности возникают при установлении момента перехода временной нетрудоспособности в постоянную.

Вверх

Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность и подтверждающие временное освобождение от работы (учебы)

Документами, удостоверяющими временную нетрудоспособность и подтверждающими временное освобождение от работы (учебы), является листок нетрудоспособности (больничный лист) и, в отдельных случаях, справки, установленной или произвольной формы.

Функции листка нетрудоспособности:

* юридическая — удостоверяет право на освобождение от работы на определенный срок;

* статистическая — является учетным документом для составления отчета и анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

* финансовая — это документ, который дает право на получение пособия по социальному страхованию в соответствии с действующим законодательством.

Функции справки:

* юридическая

* статистическая.

Бланки листков нетрудоспособности являются документами строгой отчетности. Храниться они должны в несгораемых шкафах в помещениях, которые в нерабочее время должны опечатываться.

Все органы здравоохранения и лечебнопрофилактические учреждения обязаны вести точный количественный учет наличия, прихода и расхода бланков листков нетрудоспособности.

Порядок учета и хранения листков нетрудоспособности устанавливается Минздравом России по согласованию с Фондом социального страхования Российской Федерации.

При утрате листка нетрудоспособности выдается дубликат тем учреждением, которое выдало листок нетрудоспособности, по предъявлении справки с места работы о том, что данное время пособием не оплачено.

Листки нетрудоспособности выдаются больным и пациентам при предъявлении ими документа, удостоверяющего их личность.

Предъявление полиса обязательного медицинского страхования не обязательно.

Существует два пути выдачи листков нетрудоспособности: централизованный и децентрализованный.

Централизованный путь выдачи листка нетрудоспособности чаще встречается в крупных поликлиниках, где для оформления бланка листка нетрудоспособности в регистратуре или в отдельном кабинете находится медицинская сестра, которая на основании справки (талона) врача выписывает листок нетрудоспособности и регистрирует выдачу его в «Книге регистрации листков нетрудоспособности» (ф № 036/у).

При децентрализованной системе выдачи листка нетрудоспособности документ выписывается самим врачом, который получает под отчет бланки листков нетрудоспособности под расписку от лиц, назначенных главным врачом и ответственных за их хранение. Врачи обязаны отчитываться в израсходовании листков нетрудоспособности путем сдачи корешков ранее полученных бланков. За сохранность полученных бланков листков нетрудоспособности врачи несут личную ответственность.

Выдача и продление документа, удостоверяющего временную нетрудоспособность, осуществляется врачом после личного осмотра и подтверждается записью, обосновывающей временное освобождение от работы, в медицинской документации.

Все графы листка нетрудоспособности заполняются четким почерком, без ошибок и исправлений, чернилами или пастой в соответствии с инструктивным указанием. Диагноз заболевания, с целью соблюдения врачебной тайны, вносится с согласия пациента, а в случае его несогласия указывается только причина нетрудоспособности (заболевание, уход за ребенком и т. д.).

Исключение (в соответствии с письмом Министерства здравоохранения РФ и Фонда социального страхования РФ Л/о 2510/1315-95-27 от 18.05.95 в порядке исключения, до конца 1997 з.) в листах нетрудоспособности проставляется шифр при следующих случаях нетрудоспособности:

* травмы и отравления при несчастных случаях на производстве;

* травмы и отравления по пути на работу и с работы при выполнении общественных обязанностей, долга гражданина РФ и другие;

* травмы и отравления в быту;

* аборты;

* освобождение от работы в связи с карантином и бактерионосительством;

В листках нетрудоспособности, выданных клиниками и стационарами протезноортопедических организаций системы Министерства труда и социального развития Российской Федерации, в графе «вид нетрудоспособности» делается запись: «протезирование» или «медикосоциальная экспертиза».

В случае прерывания беременности по медицинским показаниям в листке нетрудоспособности в графе «вид нетрудоспособности» делается "запись «нетрудоспособна по медицинским показаниям».

В графе «режим» врач указывает режим, который способствовал бы быстрейшему выздоровлению больного и возвращению его к труду. Можно рекомендовать следующие режимы:

* свободный, который назначается в двух случаях: при дополнительном отпуске туберкулезным больным или при декретном отпуске (дородовом и послеродовом);

* больничный назначается при лечении в стационаре;

* постельный — при невозможности посещать поликлинику;

* постельный с посещением поликлиники — при таком режиме больной должен в основном находиться в постели, но в определенные дни и часы может посещать поликлинику;

* санаторно-курортный — при лечении в санаториях, профилакториях, пансионатах;

* амбулаторный;

* по уходу за больным.

В графе «отметки о нарушении режима» врачом делается запись в следующих случаях:

* при появлении больного в состоянии алкогольного опьянения;

* при неявке без уважительных причин в установленный срок на прием к врачу, на кпинико-экспертную комиссию (КЭК) или медико-социальную экспертизу (МСЭ);

* при установлении симуляции или активной аггравации;

* при выезде в другую местность без разрешения КЭК и без направления лечебного учреждения;

* при нарушении режима, предписанного врачом.

Отказ от операции или от госпитализации не может считаться нарушением режима.

При выдаче в связи с заболеванием или травмой листка нетрудоспособности работникам, для которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры, выдается также и медицинское заключение с указанием диагноза заболевания и проведенных обследований и лечения для представления в здравпункты или медицинские учреждения, обеспечивающие экспертизу профессиональной пригодности (периодические медицинские осмотры) утвержденных категорий работающих.

При привлечении больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией в период стационарного лечения к труду в учреждениях и организациях, в листке нетрудоспособности в графе «вид нетрудоспособности» указываются сроки работы («работал с... по...»).

Констатация факта опьянения осуществляется в соответствии с приказом Минздрава СССР № 694 от 08.09.88 «О мерах по дальнейшему совершенствованию медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения» и «Временной инструкцией о порядке медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения» № 06-14/33-14 от 01.09.88: объективные клинические признаки опьянения и результаты лабораторных исследований фиксируются в «Протоколе медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения», заключение о состоянии обследуемого и номер протокола записываются в первичных медицинских документах, заполняются графы журнала регистрации случаев освидетельствования. В листке нетрудоспособности в графе «вид нетрудоспособности» лечащим врачом и заведующим отделением или членом кпинико-экспертной комиссии (не менее двух подписей, кроме случаев выдачи листков нетрудоспособности средними медицинскими работниками) производится соответствующая запись с указанием даты.

Листки нетрудоспособности выдаются:

* гражданам России, иностранным гражданам, в том числе гражданам государств — членов СНГ, лицам без гражданства, беженцам и вынужденным переселенцам, работающим на предприятиях, в организациях и учреждениях России независимо от их форм собственности;

* в соответствии с Соглашением «О порядке оказания медицинской помощи гражданам государств — участников Содружества Независимых Государств», подписанным 28.02.96 г. в Москве, гражданам государств Содружества, не работающим на предприятиях, в организациях и учреждениях Российской Федерации, в случаях заболеваний и травм, возникших в период пребывания на территории Российской Федерации, в установленном порядке выдаются выписка из истории болезни и листок нетрудоспособности, который в последующем обменивается лечебно-профилактическим учреждением по месту постоянного жительства на документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность, образца, имеющего

хождение в данной стране. Иностранным гражданам других государств выдается выписка из истории болезни с указанием сроков временной утраты трудоспособности;

* гражданам, у которых нетрудоспособность или отпуск по беременности и родам наступили в течение месячного срока после увольнения с работы по уважительным причинам;

* гражданам, признанным безработными и состоящими на учете в территориальных органах труда и занятости населения;

* бывшим военнослужащим, уволенным со срочной службы из Вооруженных Сил России при наступлении нетрудоспособности в течение месяца после увольнения;

* при оказании медицинской помощи в рамках договоров с гражданами или организациями (на платной основе) листок нетрудоспособности выдается на общих основаниях в установленном порядке.

Листки нетрудоспособности не выдаются:

* не работающим;

* при наступлении нетрудоспособности в период отпуска без сохранения содержания;

* при протезировании в амбулаторно-поликлинических условиях;

* по уходу за больным членом семьи во время очередного отпуска;

* на период проведения периодических медицинских осмотров в отделениях профпатологии больниц и клиник НИИ гигиены труда и профзаболеваний.

Листки нетрудоспособности выдаются нуждающимся при обращении их:

* по месту работы — врачами прикрепленных к предприятию лечебных учреждений (амбулаторий, поликлиник) или медико-санитарных частей;

* по месту жительства: врачами амбулаторий, поликлиник, больниц;

* при обращении в специализированные учреждения: врачами туберкулезных, психиатрических, кожно-венерических, онкологических диспансеров, стоматологических поликлиник и др.

Право на выдачу листков нетрудоспособности (справок) имеют:

лечащие врачи государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения на основании лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Врачи, занимающиеся частной медицинской практикой вне учреждения здравоохранения, для получения указанной лицензии должны иметь удостоверение (свидетельство) об окончании курса повышения квалификации по экспертизе временной нетрудоспособности.

Право выдачи листков нетрудоспособности (справок) имеют также лечащие врачи туберкулезных санаториев и (по согласованию с Министерством социальной защиты населения Российской Федерации) клиник научно-исследовательских институтов протезирования, протезостроения, медико-социальной экспертизы, Центров реабилитации, осуществляющих протезирование опорно-двигательного аппарата, и стационаров протезно-ортопедических организаций системы Минсоцзащиты России на основа-нии лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособности.

В отдельных случаях (в местах, где нет лечащих врачей), по решению местных органов управления здравоохранением, выдача листков нетрудоспособности (справок) гражданам может быть разрешена медицинскому работнику со средним медицинским образованием в том случае, если он ведет самостоятельный лечебный прием. Правильность выдачи фельдшером листка нетрудоспособности и назначенного лечения контролируется заведующим врачебным участком.

Не имеют права на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, медицинские работники:

* станций (отделений) скорой медицинской помощи;

* станций переливания крови;

* учреждений судебно-медицинской экспертизы;

* бальнеогрязелечебниц и городских курортных водогрязелечебниц;

* туристических баз;

* учреждений санэпиднадзора;

* врачи приемных отделений больниц;

* врачи врачебно-физкультурных диспансеров, не имеющих стационаров.

2. Контроль за соблюдением правильности

выдачи листков (справок) нетрудоспособности и сводка сведений о причинах временной нетрудоспособности

В государственных, муниципальных, частных лечебно-профилактических учреждениях, а также частно практикующими врачами осуществляется в пределах своей компетенции органом управления здравоохранения соответствующего уровня, профессиональной медицинской ассоциацией, исполнительным органом Фонда социального страхования России.

В осуществлении контроля могут участвовать комиссии (комитеты, бюро) по аккредитации и лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности и подразделения территориальных фондов обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации.

С 1996 г. Министерством здравоохранения РФ введена новая учетная форма № 025-9/у-96 «Талон на законченный случай временной нетрудоспособности» (Приказ министра здравоохранения РФ от 28.10.96 г. № 366).

Министерство здравоохранения Российской Федерации (наименование учреждения)

Талон на законченный случай временной нетрудоспособности

1. Фамилия, имя, отчество

2. Пол: мужской, женский

3. Дата рождения .

4. Домашний адрес

5. Место работы

6. Заключительный диагноз

7. Шифр заболевания __________________

8. Общее число дней нетрудоспособности по данному случаю

«Талон на законченный случай временной нетрудоспособности» — форма № 025-9/у-96 заполняется врачом при завершении случая временной нетрудоспособности по «Медицинской карте амбулаторного больного» — ф. 025/у, «Медицинской карте студента вуза, учащегося среднего специального заведения» — ф. 025-3/у, «История развития ребенка» — ф. 112/у, «Медицинская карта больного венерическим заболеванием» — ф. 065/у, «Медицинская карта больного грибковым заболеванием» — ф. 065-1/у, «Медицинская карта больного туберкулезом» — ф. 081/у, «Индивидуальная карта беременной и родильницы» — ф. 111/у и прочей утвержденной Минздравом медицинской документации, в которой регистрируется случай временной нетрудоспособности. Порядок заполнения:

— в строке 1 — «Фамилия, имя, отчество» — записываются полностью фамилия, имя, отчество пациента;

— в строке 2 — «Пол» подчеркивается «мужской», «женский», соответственно;

— в строке 3 — «Дата рождения» — указывается число, месяц, год рождения пациента;

— в строке 4 — «Домашний адрес» — указывается адрес места жительства (прописка) пациента;

— в строке 5 — «Место работы» — указывается название предприятия, где работает пациент;

— в строке 6 — «Заключительный диагноз» — проставляется диагноз основного заболевания (травмы и др.), послужившего основной причиной временной нетрудоспособности;

— в строке 7 — «Шифр заболевания» — проставляется шифр диагноза основного заболевания по МКБ-10 Междунaроднaя стaтистическaя клaссификaция болезней и проблем, связaнных со здоровьем .

При определении основного заболевания следует руководствоваться следующими правилами:

а) при наличии нескольких диагнозов, имеющих между собой причинную связь, основным следует считать диагноз болезни, являющийся причиной остальных заболеваний, указанных в заключительном диагнозе;

б) при двух и более независимых заболеваниях основным считается наиболее тяжелое и длительное;

в) если среди заболеваний указано инфекционное, то его считают основным, а из двух инфекционных — эпидемическое;

г) при хирургическом лечении шифруют заболевание, послужившее поводом для операции;

— в строке 8 — «Общее число дней нетрудоспособности по данному случаю» — включается суммарное число дней нетрудоспособности больного на всех больничных листах по данному случаю временной нетрудоспособности независимо от того, какими учреждениями они были выданы.

Сводка «Талонов на законченный случай временной нетрудоспособности» позволяет составить годовую форму № 16-ВН (утвержденную постановлением Роскомстата России от 25.07.96 г. № 82) «Сведения о причинах временной нетрудоспособности за 199_ г.».

На основании отчетной формы № 16-ВН осуществляется анализ уровня и структуры временной нетрудоспособности как в разрезе отдельных лечебно-профилактических учреждений, так и различных административных территорий.

Вверх

3. Порядок выдачи листка нетрудоспособности (справки) при заболеваниях, травмах, аборте

3.1. Листок нетрудоспособности выдается состоящему на работе больному на срок от начала заболевания до восстановления трудоспособности или наступления стойкой нетрудоспособности (инвалидности).

3.2. При операции прерывания беременности листок нетрудоспособности выдается с первого дня на весь срок нетрудоспособности, но не менее 3 дней, в том числе и при миниаборте.

3.3. При заболеваниях и травмах лечащий врач выдает листок нетрудоспособности единовременно на срок до 10 календарных дней и продлевает его единолично на срок до 30 календарных дней, с учетом утвержденных Минздравом России ориентировочных сроков временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и травмах.

3.4. Врачи, занимающиеся частной медицинской практикой вне лечебно-профилактического учреждения и имеющие право выдавать документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, могут выдавать их на срок не более 30 дней.

3.5. В особых условиях (в отдаленных районах сельской местности, Крайнего Севера и т. п.), по решению местных органов управления здравоохранения, выдача листков нетрудоспособностиможет быть разрешена лечащему врачу до полного восстановления нетрудоспособности или отправления его на медико-социальную экспертизу.

3.6. Средний медицинский работник, имеющий право выдавать листки нетрудоспособности, единолично и единовременно выдает его на срок до 5 дней и продлевает до 10 дней. В исключительных случаях, после консультации с врачом ближнего лечебно-профилактического учреждения — сроком до 30 дней.

3.7. При сроках временной утраты трудоспособности более 30 дней решение вопроса дальнейшего лечения и продления листка нетрудоспособности осуществляется клинико-экспертной комиссией (КЭК), назначаемой руководителем медицинского учреждения.

3.8. Продление листка нетрудоспособности частнопрактикующими врачами в этих случаях осуществляется в порядке, определяемом Министерством здравоохранения России совместно с Фондом социального страхования России.

3.9. По решению КЭК, при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе, листок нетрудоспособности может быть продлен до полного восстановления трудоспособности, но на срок не более 10 месяцев, в отдельных случаях (травмы, состояние после реконструктивных операций, туберкулеза) — не более 12 месяцев, с периодичностью продления комиссией не реже, чем через 30 дней.

3.10. В случае, когда гражданин был признан инвалидом 3-й группы (1-й или 2-й группы с трудовыми рекомендациями), но заболел вновь, не успев приступить к работе, при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности выдается и продлевается на общих основаниях (пособие по временной нетрудоспособности работающим инвалидам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.92 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» выдается до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в календарном году).

При заболеваниях (травмах) листок нетрудоспособности выдается в день установления нетрудоспособности, включая праздничные и выходные дни. Не допускается его выдача за прошедшие дни, когда больной не был освидетельствован врачом. Гражданам, направленным здравпунктом в лечебно-профилактическое учреждение и признанным нетрудоспособными, листок нетрудоспособности выдается с момента обращения в здравпункт.

При сменном характере работы пациента, если на момент обращения за медицинской помощью на станции скорой помощи или в приемные отделения больниц пациент был нетрудоспособен, на основании вышеуказанной справки врачом травматологического пункта (травматологической поликлиники) или поликлиники по месту постоянного наблюдения пациента выдается листок нетрудоспособности за прошедший период на дни, когда по сменному графику он должен был выйти на работу, но не более 3 дней. По показаниям листок нетрудоспособности продлевается в установленном порядке.

В исключительных случаях листок нетрудоспособности может быть выдан за прошедший период по решению клинико-экспертной комиссии.

Гражданам, обратившимся за медицинской помощью в конце рабочего дня, листок нетрудоспособности, при их согласии, выдается со следующего календарного дня.

Гражданам, нуждающимся в лечении в специализированных лечебно-профилактических учреждениях, лечащие врачи выдают листок нетрудоспособности с последующим направлением в учреждения соответствующего профиля для продления лечения.

При выписке из стационара листки нетрудоспособности выдаются за все время лечения в стационаре, для иногородних с учетом дней проезда к месту жительства, в день выписки. Запись в листке нетрудоспособности делается одной строкой за двумя подписями: лечащего врача и заведующего отделением. При необходимости врач стационара может продлить листок нетрудоспособности на срок до первого обращения в поликпинику или вызова врача на дом, но не более, чем на 10 дней, считая со дня выписки из стационара.

При длительной утрате трудоспособности лечащий врач по желанию больного обязан «закрыть» листок нетрудоспособности, приурочивая это ко дню заработной платы, и выдать «продолжение».

Документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность, выдается и закрывается, как правило, в одном лечебно-профилактическом учреждении и при показаниях может быть продлен в других.

Гражданам, находящимся вне постоянного места жительства (командировка, отпуск и т. п.), листок нетрудоспособности выдается (продлевается) лечащим врачом, установившим факт нетрудоспособности, с разрешения администрации лечебно-профилактического учреждения, с учетом дней, необходимых для проезда к месту жительства. На такой листок нетрудоспособности ставится гербовая (круглая) печать лечебно-профилактического учреждения.

При выезде временно нетрудоспособного, имеющего листок нетрудоспособности с места постоянного жительства, продление его в другом месте разрешается только при наличии заключения лечащего и главного врача или КЭК о возможности выезда.

Документы, подтверждающие временную утрату трудоспособности российских граждан в период их пребывания за границей, по возвращении подлежат замене на листок нетрудоспособности лечащим врачом с утверждением его администрацией лечебно-профилактического учреждения.

В случае, когда заболевание или травма, ставшие причиной временной нетрудоспособности, явились следствием алкогольного, наркотического, ненаркотического опьянения, листок нетрудоспособности выдается с соответствующей отметкой о факте опьянения в истории болезни (амбулаторной карте) и в листке нетрудоспособности.

При временной нетрудоспособности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, или лиц, осуществляющих уход за ребенком, которые работают на условиях неполного рабочего дня или на дому, листок нетрудоспособности выдается на общих основаниях.

Гражданам, направленным по решению суда на судебно-медицинскую или судебно-психиатрическую экспертизу, признанным нетрудоспособными, листок нетрудоспособности выдается со дня поступления на экспертизу.

При амбулаторном лечении больных на период проведения инвазивных методов обследования и лечения (эндоскопические исследования с биопсией, химиотерапией по интермиттирующему методу, гемодиализ и т. п.) листок нетрудоспособности, по решению КЭК, может выдаваться прерывисто, на дни явки в лечебное учреждение. В этих случаях в листке нетрудоспособности указываются дни проведения процедур и освобождение от работы производится только на эти дни.

При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения содержания, отпуска по беременности и родам, в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком листок нетрудоспособности выдается со дня окончания указанных отпусков в случае продолжающейся нетрудоспособности.

При временной нетрудоспособности, возникшей в период ежегодного очередного отпуска, в том числе при санаторно-курортном лечении, листок нетрудоспособности выдается в порядке, предусмотренном Инструкцией.

Гражданам, самостоятельно обращающимся за консультативной помощью, проходящим исследования в амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях по направлению военных комиссариатов, следственных органов, прокуратуры и суда, выдаются справки произвольной формы.

В случае заболевания студентов и учащихся средних и высших учебных заведений, для освобождения их от учебы, выдается справка установленной формы.

2. Рождаемость и фертильность: методика изучения, общие и специальные показатели.

Рожда́емость — демографический термин, характеризующий отношение количества рождений за определённый период на 1000 жителей.

Рождаемость и фертильность

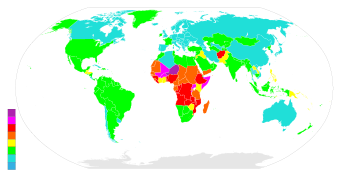

![]()

Карта мира по среднему количеству детей рожденных женщиной в течение жизни, с учетом средних показателей для женщин всех возрастов в 2005—2010.[1]

7-8 детей 6-7 детей 5-6 детей 4-5 детей |

3-4 детей 2-3 детей 1-2 детей 0-1 детей |

Следует различать рождаемость и фертильность — среднее количество детей, рождённых женщиной за жизнь, с учетом средних показателей для женщин всех возрастов. Например, если в обществе (стране) высока доля женщин, рожающих своего первого ребенка, то будет наблюдаться высокая рождаемость. Однако, если этот ребенок так и останется единственным, то фертильность может так и остаться на низком уровне, в том числе и ниже уровня замещения поколений.

Мировые тенденции рождаемости

малодетность (среднее количество детей, рождённых женщиной за жизнь, снижается)[источник?]

высокая доля внебрачных рождений[источник?] (в Великобритании и Франции — 30 %. В Дании — 40 %)

в сельских поселениях рождаемость несколько выше, чем в городах

высокий средний возраст первого рождения

отказ от рождений, контрацепция, аборты, воздержание[источник?]

слабая связь между членами некоторых семей

Спад рождаемости

Мировые исторические и предсказанные коэффициенты рождаемости (1950—2050) UN, medium variant, 2008 rev.[2] |

|||

Годы |

КР |

Годы |

КР |

1950-1955 |

37.2 |

2000-2005 |

21.2 |

1955-1960 |

35.3 |

2005-2010 |

20.3 |

1960-1965 |

34.9 |

2010-2015 |

19.4 |

1965-1970 |

33.4 |

2015-2020 |

18.2 |

1970-1975 |

30.8 |

2020-2025 |

16.9 |

1975-1980 |

28.4 |

2025-2030 |

15.8 |

1980-1985 |

27.9 |

2030-2035 |

15.0 |

1985-1990 |

27.3 |

2035-2040 |

14.5 |

1990-1995 |

24.7 |

2040-2045 |

14.0 |

1995-2000 |

22.5 |

2045-2050 |

13.4 |

В большинстве промышленно развитых стран мира негативные социально-демографические тенденции (спад рождаемости и рост нестабильности семейных связей) усилились в конце 1960-х — середине 1970-х годов. Падение рождаемости является одной из долгосрочных, фундаментальных проблем для всех постиндустриальных стран, включая Россию. Депопуляция и снижение доли работоспособного населения может привести к развалу пенсионной системы и социального обеспечения во многих развитых странах, что, в свою очередь, создаст острейшие политические и экономические проблемы.

Вместе с тем, странам Северо-Западной Европы удалось за последние 20 лет добиться стабилизации уровня рождаемости,[3] но все равносуммарный коэффициент рождаемости в этих странах остается ниже 2,1 ребенка на женщину, необходимого для простого замещения поколений.[4]Это показывает, что при условии разработки грамотной демографической политики кризис рождаемости вполне может быть преодолен и в других развитых странах.

Некоторые исследователи обращают внимание на то, что ни в одной стране мира не удалось экономическими мерами добиться стабильного роста или хотя бы поддержания рождаемости в течение длительного периода (более 20 лет).

Фертильность

(лат fertihs - плодородный), способность зрелого организма производить потомство. Чаще всего отсутствие потомства у супружеской пары обусловлено бесплодием одного из супругов. По данным ВОЗ, за последние 2-3 десятилетия во всех странах мира наряду с низкой рождаемостью наблюдается увеличение числа бесплодных браков, причиной которых в 40- 50% случаев является патология репродуктивной системы у одного из супругов. Кроме бесплодия, которое нуждается в лечении, в редких случаях причиной нарушения фертильности могут быть чрезмерно частые половые акты, приводящие к резкому снижению концентрации сперматозоидов и преобладанию в эякуляте их незрелых форм, из-за чего вероятность оплодотворения снижается, практикование продленных, прерванных, неполных половых актов, что со временем приводит к нарушению копулятивной и репродуктивной функции и др. Предпосылками нормального зачатия служат ведение половой жизни без предохранения от беременности, соблюдение физиологического ритма половых общений, отсутствие сексуальных расстройств, воздержание от употребления алкогольных напитков в период половой жизни, предусматривающей зачатие, предупреждение и устранение воспалительных заболеваний половых органов, недопустимость вредных химических и физических воздействий на организм. При нарушении фертильности проводится тщательное обследование супружеской пары и, исходя из причин, препятствующих нормальному зачатию, выбирается оптимальный путь получения потомства, вплоть до искусственного осеменения женщины.

В демографии этим термином часто обозначают репродуктивную способность женщины, или способность женщины к деторождению. Для количественного выражения этой характеристики в популяционном масштабе используют суммарный коэффициент рождаемости.

[Править]Репродуктивный возраст

Репродуктивный возраст (не рекомендуется говорить «детородный» или «фертильный» возраст) — период в жизни женщины, в течение которого она способна к вынашиванию и рождению ребенка. В демографии фертильный возраст принимается 15—49 лет (в странах с низкой рождаемостью может приниматься 15—44 года). [7]

3. Вычислите показатель «качества врачебной диагностики». Оцените и проанализируйте данный показатель.

Нозологическая форма |

Диагноз поликлиники |

Диагноз стационара |

Корь |

222 |

220 |

Скарлатина |

1950 |

1924 |

Краснуха |

171 |

140 |

4.Определите необходимое число наблюдений для установления среднего возраста женщин, впервые вступающих в брак в городе Н. При доверительной вероятности 95%, величине допустимой ошибки средней арифметической m= + 0,5 года и среднего квадратического отклонения 2,5.

Зав. кафедрой ОЗиЗ, проф., д.м.н. А.В. Калиниченко

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Новосибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

(ГОУ ВПО НГМУ Росздрава)

Факультет: стоматологический

Кафедра: общественное здоровье и здравоохранение

Дисциплина: общественное здравоохранение и здоровье

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Основы менеджмента в здравоохранении. Характеристика и функции уровней управления в здравоохранении.

Функции менеджмента. Каждый человек, выполняет как минимум, одну из функций управления. В зависимости от того, сколько функций выполняет человек, он занимает более высокий уровень руководящей лестницы:

Технические операции - непосредственно производство. Для медицинского учреждения - диагностика, лечение, профилактика, экспертиза, уход за больными и др.

Коммерческая функция: покупка, продажа, обмен.

Финансовые операции - привлечение средств и распоряжение ими для осуществления деятельности.

Страховые - страхование и охрана имущества и лиц.

Учетные - бухгалтерия, учет, статистика и др.

Административные - перспективное программно-целевое планирование, организация, координация, распорядительные функции и контроль.

Целями управления могут быть: новаторские, решение, проблем, реализация конкретных обязанностей, самосовершенствование.

Целям и функциям управления соответствует определенная установка (техническая, коммерческая, административная, финансовая, учетная, страховая). Каждая установка ориентируется на группу качеств и знаний, определяемых такими параметрами, как физическое здоровье, умственные способности (рассудительность, гибкость ума, уровень кругозора), нравственные качества (энергия, сознание ответственности, чувство долга, чувство достоинства, доброта, тактичность, честность), специальные (профессиональные) знания и опыт работы.

Процесс управления включает: планирование, организацию, распорядительность, координацию, контроль, анализ, оценку эффективности, принятие решения, подбор персонала, мотивацию и оптимизацию индивидуальной деятельности, представительство и ведение переговоров и сделок.

Алгоритм (последовательность управленческих решений:

Постановка цели и задачи (программно-целевое планирование).

Сбор необходимой информации.

Моделирование и предварительная экспертиза возможных решений;

Принятие управленческого решения;

Организация исполнения;

Контроль исполнения;

Оценка эффективности и корректировка результатов;

На эффективность управленческих решений влияет ряд факторов, среди которых компетентность, информационное обеспечение, взвешенность решения, своевременность акта управления. Менеджмент рассматривается в виде оптимизации технологических решений и психологических установок.

Среди факторов, мешающих развитию индивидуальных качеств у специалистов - менеджеров, можно выделить:

отсутствие личных ценностных ориентаций;

отсутствие личной заинтересованности;

недостаточная профессиональная квалификация;

неумение влиять на людей;

неумение самосовершенствоваться;

неумение владеть собой;

рвачество;

отсутствие чувства долга;

необязательность;

неорганизованность;

нечестность;

неумение подчинять личные интересы задачам и установкам групповым, коллективным и др.

Для эффективного управления важны мотивация (заинтересованная деятельность и приверженность персонала), сочетание производственных, физиологических и психологических ориентиров. Среди качественных способов воздействия на коллектив в менеджменте важную роль играет стиль лидерства (совокупность методов управления и психология управления). Существует 6 основных стилей лидерства:

1. Директорский стиль, когда лидер руководствуется принципом "делай так, как я сказал", держит сотрудников под контролем и в качестве движущейся силы используется поощрение, наказание, инициативу.

2. Лидер - организатор - это строгий, но справедливый руководитель. Дает подчиненным ясные указания, воздействует убеждением, сообщает каждому свою оценку его качеств и достижений.

3. Личностный стиль, когда руководитель следует девизу "прежде всего люди, а дело - потом". Доверяет людям, ценит добрые отношения в коллективе. В качестве стимула обеспечивает сотрудникам дополнительные льготы, чувство комфортности, безопасности, спокойствия.

4. Демократический стиль, когда лидер придерживается принципа "один человек - один голос". Такой лидер побуждает сотрудников активно участвовать в принятии решений, каждого лично контролируется и побуждает к активным действиям.

5. Стремление задать темп работы. Лидер, стремящийся больше выполнять сам, берется за многие задания, много работает, предполагая, что остальные сотрудники последуют его примеру, предоставляет многим возможность самостоятельно планировать и работать.

6. Наставнический стиль, когда лидер руководствуется принципом "ты можешь это сделать". Лидер такого типа помогает членам "команды" и поощряет их работать лучше, давая им возможность личного развития.

В системе практического здравоохранения наиболее часто используется демократический стиль. Процесс управления любым учреждением протекает в определенной политической, социальной, экономической обстановке и изменения этих условиях влечет за собой изменений стиля управления.

Актуальные проблемы здоровья в современных условиях.

Важные документы:

1993г. приняты "Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан" - один основных стратегических документов развития здравоохранения. Состоит из 12 разделов:

- общие положения: 4 статьи. Основное - охрана здоровья граждан - это совокупность мер политического, экономического, правового, социального, научно-медицинского и санитарно-гигиенического характера, направленного на сохранение здоровья граждан РФ. 2 статья - основные принципы: приоритет профилактических мер по охране здоровья граждан, доступность медико-социальной помощи, защищенность граждан в связи с утратой трудоспособности, ответственность органов власти, за обеспечение прав граждан.

- Компетенция в области охраны здоровья граждан РФ, республик в составе РФ, автономных округов, и пр. в этом разделе 5 статей, среди них: защита среды обитания, традиционного образа жизни, охрана детей, материнства, отцовства, детства; лицензирование медицинской и фармакологической службы; формирование целевых и региональных бюджетов здравоохранения.

- Организация охраны здоровья граждан РФ: полномочия высших органов, статья о финансировании охраны здоровья граждан; о муниципальном управлении.

- Права граждан в области охраны здоровья: гарантированный медицинский объем в рамках ОМС;

- Права отдельных группа населения: права семьи, беременных, несовершеннолетних, военнослужащих, инвалидов, заключенных. Статья о согласии на медицинского вмешательство.

- Права граждан при оказании медико-социальной помощи: право на информацию о состоянии здоровья.

- Медицинская деятельность по планированию семьи и регулированию репродукции человека.

- Обеспечение населения лекарствами и фармацевтическими препаратами.

- Экспертиза;

- Права и социальная защита медицинских работников; о врачебной тайне, право на занятие народной медициной и целительством, о сертификации деятельности; семейный врач.

- Международное сотрудничество.

- Ответственность за причинение вреда здоровью граждан: право на обжалование, на возмещение затрат и т.д.

Тема2: Менеджмент и маркетинг в современном здравоохранении.

Маркетинг - это комплексная деятельность специалистов по организации производства, сбыта продукции и реализации услуг, ориентированная на удовлетворение потребностей населения с учетом выявленного ранее спроса и возможной прибыли. В структуре маркетинга важным элементом является понятие потребности.

Потребность - это определенный вид нуждаемости (физиологической, социальной, личностно-потребительской) с учетом особенностей образа жизни, культурного уровня и психологической ориентации личности.

Запрос - это потребность, подкрепленная покупательской способностью.

Предложение (товар, удовлетворение потребности) - это услуги, предлагаемые с учетом покупательского спроса и стоимости.

Маркетинговые услуги позволяют реализовать товар (услугу) в тех случаях, когда определена потребность населения, когда услуга имеет преимущественное качество и удовлетворяющую обе стороны цену. Маркетинг может позволять реализовать услугу (товар) посредством обмена.

Сделка - коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Условия сделки, помимо общего согласия, должны определяться законодательством.

Рынок - совокупность существующих и потенциальных покупателей товара (рынок товара, услуг, трудовых ресурсов и т.д.).

В связи с вышеизложенным маркетинг - это деятельность по производству и реализации товара (услуг), направленная на удовлетворение спроса и потребностей, с учетом качества и стоимости. Составными элементами рынка являются коммерческие банки, биржи труда, поставщики, клиенты, профсоюзы.

В здравоохранении рынок представлен учреждениями государственного здравоохранения. Кроме того, существуют: рынок пациентов; рынок идей; рынок фармакологической продукции; рынок медицинской техники; рынок предметов и услуг в области санитарии и гигиены; рынок услуг в области физической культуры; рынок системы медицинского образования; рынок медицинских услуг и нетрадиционных способов лечения и оздоровления; рынок медицинского страхования и др. Каждый из видов рынка подразделяется на сегменты и виды услуг, которые реализуют менеджеры и продавцы. Сегменты рынка определяются потребителям с учетом медико-географических особенностей, возрастно-половых, климатогеографических, психологических и других условий.

Рынок медицинских услуг - это совокупность медицинских технологий, изделий медицинской техники, методов организации медицинской деятельности, фармакологических средств, врачебного воздействия и профилактики. В плане маркетинга любого медицинского учреждения должны быть предусмотрены следующие вопросы:

Какова ситуация с наличием услуг (товара) среди определенной группы населения или на определенной территории?

Каков спрос на данный вид услуг (товар)?

Каковы производственные и транспортные затраты на изготовление и доставку товара (реализацию услуг), то есть себестоимость?

Какова потребительская стоимость товара (услуг) на местном рынке?

Какова покупательская способность населения?

Каковы выигрышные, предпочтительные стороны предлагаемой продукции (или услуг) по сравнению с существующими на рынке?

Имеются ли медицинские, маркетинговые, психологические и рекламные условия для воздействия на потребности?

Для медицинских услуг применяются: монопольные цены (устанавливаются производителем); номинальные цены с учетом себестоимости и минимальной прибыльности; оптовые цены (для организаций отпускается большое количество товара со значительной скидкой); розничные цены (в магазине) с учетом допустимых наценок и выгоды продающей организации (продавца); рыночные цены (равные розничным) (определяются группой продающих субъектов с учетом общей выгоды); скользящие цены (устанавливаются с учетом различных условий); твердые цены (определяются государством, ассоциациями потребителей, договорами).

Существуют специальные сокращенные названия цен. Так, например, "сиф" - цена (стоимость товара, включая стоимость перевозки до потребителя); фоб - цена доставки товара к потребителю; франко - цена, включающая стоимость товара, транспортные расходы, затраты на погрузку, охрану, хранение.

Одним из главных правил маркетинговой деятельности является многоканальность сбыта и реализации товара (услуг). Наличие многих групп потребителей разного пола, возраста, социального положения, заинтересованных в данном виде услуг, может поддерживаться на основе постоянного психологического воздействия на потребителя (реклама).

Медицинские услуг, как и любой товар, имеют свои стадии жизненного цикла, знание которых имеет важное значение в маркетинге:

Стадия введения услуги на рынок;

Стадия роста потребности;

Стадия зрелости и насыщения;

Стадия упадка потребности.

Существуют 3 типа маркетингового контроля: контроль исполнения годового плана, контроль прибыльности и контроль исполнения стратегических установок.

Медицинские учреждения при маркетинге медицинских услуг должны учитывать: возможности потребителя (количество, концентрация, платежеспособность, структура заболеваемости); возможности лечебного учреждения (оснащенность, состояние кадров, лицензирование услуг, фондовооруженность новой техникой, опыт коммерческой деятельности); качество, уровень и доступность медицинских услуг (набор услуг, их количество, дополнительные, желательные и обязательные услуг, возможности совершенствования и обновления услуг, их новизна, практический и медицинский эффект и др.); конкуренцию (количество аналогичных услуг, их качество и эффективность, оснащенность новейшей техникой, профессиональный уровень специалистов и их авторитет в других учреждениях).

Стратегия маркетинга (поведение на медицинском рынке) подразделяется на стратеги в отношении продукта (услуги) и стратегии в отношении рынка. Направлениями стратегии маркетинга для медицинских учреждений могут быть следующие:

Повышение качества потребительских свойств товара (услуги). Например, для центров ГСЭН - это использование приборов с высокой разрешающей способностью и высокой точностью для оценки состояния окружающей среды, экспресс-методик.

Надежность изделия, его гарантированное обслуживание и ремонт.

Престижность фирмы и закрепление ее в качестве лидера по данной услуге, производству.

Продажа товара (услуг) с сопутствующими нужными услугами.

Наличие новизны, повышающей узнаваемость продукта, улучшающей возможность использования и эстетическое восприятие, усиливающей эффективность и др.

Одним из видов маркетинговой стратегии в современном здравоохранении должна стать стратегия социально-этического маркетинга, которая предполагает ведение лечебно-профилактической деятельности, продажи товаров и услуг для отдельных специальных групп населения (пенсионеров, ветеранов войны и труда, блокадников, одиноких, малообеспеченных, многодетных, лиц с социально значимыми заболеваниями и др.). В коммерческой деятельности должна обязательно быть предусмотрена программ спонсорства, бесплатности, снижения цен, благотворительности, честности, этической направленности. Благоприятный имидж медицинской организации, ее искренняя благотворительность создают психологическое доверие и, в конечном счете - медицинский и экономический эффект.

Успешному осуществлению реформ в здравоохранении может способствовать внедрение принципов менеджмента и маркетинга, экономических и социально-психологических методов в управлении учреждениями здравоохранения. Важным является замена роли организатора, которая была типичной в условиях централизованного управления, на роль менеджера, управленца.

Менеджмент - это деятельность, направленная на совершенствование форм управления, повышение эффективности производства с помощью совокупности принципов, методов и средств, активизирующих трудовую деятельность, интеллект и мотивы поведения, как отдельных сотрудников, так и всего коллектива.

Управление возникает тогда, когда происходит объединение людей для совместного выполнения какой-либо деятельности. Управляющая сторона (субъект управления), управляемые - объекты управления (коллективы, отдельные работники). Основу управленческой деятельности составляет способы воздействия управляющих на объекты управления. Анализ управления определяется принципами, методами, функциями и целями управления.

Выделяют следующие принципы управления:

Организационные, координационные и оперативные, которые направлены на активизацию и усиление мотивации деятельности каждого сотрудника и всего коллектива. Среди них: власть и ответственность; единоначалие; единство руководства; централизация; линейное управление; порядок; стабильность; инициатива.

Принципы развития, направленные на оптимизацию взаимоотношений и повышение эффективности коллективной деятельности. Это - дисциплина, справедливость, подчинение индивидуальных интересов общим, кооперативный дух, постоянство персонала, вознаграждения и др.

Принципы повышения имиджа, авторитета, представительства учреждения.

Методы управления бывают организационно-распорядительные, экономико-хозяйственные, правовые и социально-психологические. К методам управления относят:

методы подкрепления и стимулирования;

методы регулирования поведения;

методы по оптимизации трудового процесса и роста ответственности сотрудников;

развитие инициативы сотрудников и повышение индивидуального мастерства.

Функции управления определяются уровнем системы управления. Система управления любого объекта имеет 3 уровня - стратегический, тактический и оперативный. На стратегическом уровне определяются цели и возможные результаты в перспективе. Тактический уровень позволяет оптимально определить конкретные задачи, организацию, поэтапное выполнение и контроль результатов. Оперативный уровень обеспечивает эффективное выполнение производственных процессов с оптимальным использованием имеющихся ресурсов. К этому уровню можно отнести учет, контроль и анализ деятельности уже функционирующих структур.

Среди функций управления главными являются следующие:

Технические операции - производство. Для медицинских учреждений к производственным функциям относятся диагностика, экспертиза, реабилитация, меры профилактики и др.

Коммерческие - покупка, продажа, обмен; для медицинских учреждений - это продажа отдельных видов медицинских услуг.

Финансовые операции - привлечение средств и распоряжение ими для осуществления деятельности.

Страховые - страхование и охрана имущества и лиц.

Учетные - бухгалтерия, учет, статистика и др.

Административные - перспективное программно-целевое планирование, организация, координация, распорядительные функции и контроль.

Целями управления могут быть: новаторские, решение, проблем, реализация конкретных обязанностей, самосовершенствование.

Целям и функциям управления соответствует определенная установка (техническая, коммерческая, административная, финансовая, учетная, страховая). Каждая установка ориентируется на группу качеств и знаний, определяемых такими параметрами, как физическое здоровье, умственные способности (рассудительность, гибкость ума, уровень кругозора), нравственные качества (энергия, сознание ответственности, чувство долга, чувство достоинства, доброта, тактичность, честность), специальные (профессиональные) знания и опыт работы.

Процесс управления включает: планирование, организацию, распорядительность, координацию, контроль, анализ, оценку эффективности, принятие решения, подбор персонала, мотивацию и оптимизацию индивидуальной деятельности, представительство и ведение переговоров и сделок.

Алгоритм (последовательность управленческих решений:

Постановка цели и задачи (программно-целевое планирование).

Сбор необходимой информации.

Моделирование и предварительная экспертиза возможных решений;

Принятие управленческого решения;

Организация исполнения;

Контроль исполнения;

Оценка эффективности и корректировка результатов;

Для эффективного управления важны мотивация (заинтересованная деятельность и приверженность персонала), сочетание производственных, физиологических и психологических ориентиров. Среди качественных способов воздействия на коллектив в менеджменте важную роль играет стиль лидерства (совокупность методов управления и психология управления). Существует 6 основных стилей лидерства:

Директорский стиль, когда лидер руководствуется принципом "делай так, как я сказал", держит сотрудников под контролем и в качестве движущейся силы используется поощрение, наказание, инициативу.

Лидер - организатор - это строгий, но справедливый руководитель. Дает подчиненным ясные указания, воздействует убеждением, сообщает каждому свою оценку его качеств и достижений.

Личностный стиль, когда руководитель следует девизу "прежде всего люди, а дело - потом". Доверяет людям, ценит добрые отношения в коллективе. В качестве стимула обеспечивает сотрудникам дополнительные льготы, чувство комфортности, безопасности, спокойствия.

Демократический стиль, когда лидер придерживается принципа "один человек - один голос". Такой лидер побуждает сотрудников активно участвовать в принятии решений, каждого лично контролируется и побуждает к активным действиям.

Стремление задать темп работы. Лидер, стремящийся больше выполнять сам, берется за многие задания, много работает, предполагая, что остальные сотрудники последуют его примеру, предоставляет многим возможность самостоятельно планировать и работать.

Наставнический стиль, когда лидер руководствуется принципом "ты можешь это сделать". Лидер такого типа помогает членам "команды" и поощряет их работать лучше, давая им возможность личного развития.

Успешно лидерство руководителя возможно при использовании различных стилей руководства.

2. Причины инвалидности. Группы инвалидности: критерии их определения, сроки переосвидетельствования.

Причины инвалидности

В настоящее время официальная статистика располагает надежными данными лишь о причинах первичной инвалидности взрослого населения (старше 16 лет). Перспектива получения соответствующих качественных данных в отношении детского населения связана с завершением работы по внедрению уже разработанной и апробированной соответствующей учетной и отчетной документации.

Половина всей первичной инвалидности взрослого населения обусловлена болезнями системы кровообращения, еще 10% - злокачественными новообразованиями, по 4-6% новых инвалидов ежегодно прибавляют болезни нервной системы, травмы, психические расстройства, болезни органов дыхания и болезни костно-мышечной системы (табл. 1)

Таблица 1. Первичная инвалидизация населения Российской Федерации в 1995 г. (на 10 000 населения)

Первично признано инвалидами |

Всего |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

Всего |

115,0 |

2,5 |

10,7 |

5,5 |

7,5 |

63,6 |

5,4 |

1,9 |

5,5 |

2,4 |

6,4 |

16-44 (женщины), 16-49 (мужчины) |

41,3 |

2,7 |

3,8 |

6,8 |

5,1 |

6,1 |

1,5 |

1,3 |

3,3 |

1,3 |

6,6 |

45-54 (женщины), 50-59 (мужчины) |

139,1 |

3,9 |

23,3 |

5,4 |

10,9 |

51,8 |

8,8 |

4,1 |

9,9 |

3,7 |

9,9 |

55 и старше (женщины), 60 и старше (мужчины) |

278,3 |

1,2 |

20,6 |

2,4 |

11,5 |

205,9 |

12,8 |

2,1 |

8,5 |

4,2 |

4,2 |

1 – Туберкулез 2 - Злокачественные новообразования 3 - Психические расстройства 4 - Болезни нервной системы и органов чувств 5 - Болезни системы кровообращения 6 - Болезни органов дыхания 7 - Болезни органов пищеварения 8 - Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 9 - Болезни эндокринной системы 10 - Травмы

Ведущие причины инвалидности в значительной мере определяются возрастным составом инвалидов. Так, около 60% лиц, впервые признанных инвалидами, имели пенсионный возраст (мужчины – старше 60 лет, женщины – старше 55 лет). Доли “молодых” (16-44 года женщины, 16-49 лет мужчины) инвалидов и инвалидов предпенсионного возраста примерно одинаковы. В свою очередь, нозологический и возрастной состав инвалидов, определяют структуру инвалидности по тяжести. Подавляющее большинство инвалидов (около 70%) имеют вторую группу, доли инвалидов первой и третьей группы также примерно одинаковы.

Очевидно, что в различных возрастах ведущие причины инвалидности заметно различаются.

В возрастах до 45-50 лет спектр инвалидизирующих заболеваний достаточно широк. Первое по значимости место делят психические заболевания и травмы, давая примерно по 16% новых инвалидов в этой возрастной группе. Третье место занимают болезни системы кровообращения (14,8% “новых инвалидов”), четвертое – болезни нервной системы и органов чувств (12,4%), пятое – злокачественные новообразования (9,3%), шестое – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (8,0%). Суммарно все шесть классов болезней являются причинами более 75% случаев инвалидности в возрастах до 45-50 лет.

В последнем предпенсионном десятилетии жизни (45-54 года для женщин, 55-59 лет – для мужчин) среди ведущих причин инвалидности на первое место выходят болезни системы кровообращения, дающие более 37% инвалидов этого возраста. На второе место выходят новообразования, ставшие причиной около 17% случаев инвалидности. Примерно равное значение (7-8%) имеют болезни нервной системы и органов чувств, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также травмы. Суммарно эти пять классов болезней являются причинами более 75% случаев инвалидности в последнем предпенсионном десятилетии жизни.

Основной причиной инвалидности лиц пенсионного возраста являются болезни системы кровообращения, дающие около 75% случаев.

Таким образом, с возрастом спектр инвалидизирующих заболеваний существенно сужается и в нем постепенно выделяются ведущие причины, определяющие всю картину инвалидности.

Нозологическая специфика инвалидности в отдельных возрастах позволяет достаточно точно прогнозировать динамику основных причин инвалидности, опираясь на данные о тенденциях инвалидности как в целом, так и в отдельных возрастных группах. Как было отмечено выше, за последние 5 лет отмечался рост первичного выхода на инвалидность, затронувший, в основном, возрастные группы до 45-50 лет, что привело, естественно, к омоложению возрастного состава инвалидов. На этом фоне можно было ожидать роста инвалидности вследствие психических расстройств, болезней нервной системы, а также других причин, характерных для молодых возрастов. Также можно было рассчитывать, что затормозиться рост инвалидности вследствие злокачественных новообразований и болезней системы кровообращения. Фактическая динамика основных причин инвалидности полностью подтвердила эти предположения (рис. 1). Вместе с тем, важно подчеркнуть, что при существующих темпах роста инвалидности ранговые места отдельных причин и их вклад в общую картину инвалидности остаются достаточно стабильными.

Принято условно разделять ограничения функций по следующим категориям[6]:

нарушения статодинамической функции (двигательной),

нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции,

сенсорные (зрения, слуха, обоняния, осязания),

психические (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, эмоций, воли).

Определение 1 группы инвалидности

Критерием для определения первой группы инвалидности является социальная недостаточность, требующая социальной защиты или помощи, вследствие нарушения здоровья со стойким значительно выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к резко выраженному ограничению одной из категории жизнедеятельности либо их сочетанию. Критерии установления 1 группы инвалидности:

неспособность к самообслуживанию или полная зависимость от других лиц;

неспособность к самостоятельному передвижению и полная зависимость от других лиц;

неспособность к ориентации (дезориентация);

неспособность к общению;

неспособность контролировать свое поведение.

Определение 2 группы инвалидности

Критерием для установления второй группы инвалидности является социальная недостаточность, требующая социальной защиты или помощи, вследствие нарушения здоровья со стойким выраженным расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к выраженному ограничению одной из категорий жизнедеятельности либо их сочетанию. Показания к установлению 2 группы инвалидности:

способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных средств и (или) с помощью других лиц;

способность к самостоятельному передвижению с использованием вспомогательных средств и (или) с помощью других лиц;

неспособность к трудовой деятельности или способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях с использованием вспомогательных средств и (или) специально оборудованного рабочего места, с помощью других лиц;

неспособность к обучению или способность к обучению только в специальных учебных заведениях, или по специальным программам в домашних условиях;

способность ориентации во времени и в пространстве, требующая помощи других лиц;

способность к общению с использованием вспомогательных средств и (или) с помощью других лиц;

способность частично или полностью контролировать свое поведение только при помощи посторонних лиц.

[Определение 3 группы инвалидности

Критерием для определения третьей группы инвалидности является социальная недостаточность, требующая социальной защиты или помощи, вследствие нарушения здоровья со стойкими незначительно или умеренно выраженными расстройствами функций организма, обусловленными заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к не резко или умеренно выраженному ограничению одной из категорий жизнедеятельности или их сочетание.

Показания для установления 3 группы инвалидности:

способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных средств;

способность к самостоятельному передвижению при более длительной затрате времени, дробности выполнения и сокращении расстояния;

способность к обучению в учебных заведениях общего типа при соблюдении специального режима учебного процесса и (или) с использованием вспомогательных средств, с помощью других лиц (кроме обучающего персонала);

способность к выполнению трудовой деятельности при условии снижения квалификации или уменьшения объема производственной деятельности, невозможности выполнения работы по своей профессии;

способность к ориентации во времени и в пространстве при условии использования вспомогательных средств;

способность к общению, характеризующаяся снижением скорости, уменьшением объема усвоения, получения и передачи информации

Дети-инвалиды

К категории детей-инвалидов относятся дети до 16 лет, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем. Больницы различного уровня (республиканские, краевые, центральные, районные, в т.ч. детские); специализированные больницы и отделения (неврологические, психиатрические, туберкулезные и др.); консультативно-диагностические центры после обследования и лечения могут рекомендовать установление ребенку инвалидности. Рекомендация фиксируется в "Истории развития ребенка" (форма № 112/у) и в "Медицинской карте амбулаторного, стационарного больного". Эти рекомендации учитываются при установлении ребенку инвалидности. Медицинская карта направляется в лечебное учреждение по месту постоянного проживания ребенка. Врачи-специалисты врачебно-консультативной комиссии лечебного учреждения по месту постоянного проживания ребенка оформляют медико-социальное заключение на ребенка-инвалида. Медико-социальное заключение оформляется при наличии у ребенка нарушений в состоянии здоровья и возникающем в результате этого ограничении его жизнедеятельности. Медико-социальное заключение на ребенка-инвалида оформляется в 2-х экземплярах:

первый экземпляр Заключения остается в выдавшем его учреждении;

второй экземпляр в трехдневный срок направляется в районный (городской) отдел социальной защиты населения по месту постоянного проживания ребенка. Родители или опекун ребенка-инвалида уведомляются о направлении медико-социального заключения в органы социальной защиты населения с целью назначения ребенку социальной пенсии по инвалидности.

В какие сроки проводится переосвидетельствование?

Инвалидность 1 группы |

1 раз в 2 года |

Инвалидность II группы |

1 раз в год |

Инвалидность III группы |

1 раз в год |

«Ребенок-инвалид» |

1 раз в течение срока, на который ребенку установлена категория «ребенок-инвалид» |

Переосвидетельствование инвалида может осуществляться заблаговременно, но не более чем за 2 месяца до истечения установленного срока инвалидности.

Переосвидетельствование инвалида ранее установленного срока проводится либо:

- по личному заявлению инвалида (заявлению его законного представителя);

- по направлению организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, в связи с изменением состояния здоровья;

- при осуществлении главным бюро, Федеральным бюро контроля за решениями, принятыми соответственно бюро, главным бюро.

3. У служащей К., работающей поваром в детском саду, 2.03.2010 г. была выделена дизентерийная палочка. Оформить нетрудоспособность.

4.Оцените достоверность разности между относительными величинами если известно, что при изучении влияния анаболических гормонов при инфаркте миокарда на белковый обмен были получены следующие данные: общий белок до лечения (Р1) составил 74,4% + 1,7%, после лечения (Р2) 80,4% +1,2%. Оцените, имеется ли достоверное увеличение общего белка после лечения.

Зав. кафедрой ОЗиЗ, проф., д.м.н. А.В. Калиниченко

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Новосибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

(ГОУ ВПО НГМУ Росздрава)

Факультет: стоматологический

Кафедра: общественное здоровье и здравоохранение

Дисциплина: общественное здравоохранение и здоровье

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1. Основы маркетинга в здравоохранении. Современная концепция маркетинга в здравоохранении.

Функции менеджмента. Каждый человек, выполняет как минимум, одну из функций управления. В зависимости от того, сколько функций выполняет человек, он занимает более высокий уровень руководящей лестницы:

Технические операции - непосредственно производство. Для медицинского учреждения - диагностика, лечение, профилактика, экспертиза, уход за больными и др.

Коммерческая функция: покупка, продажа, обмен.

Финансовые операции - привлечение средств и распоряжение ими для осуществления деятельности.

Страховые - страхование и охрана имущества и лиц.

Учетные - бухгалтерия, учет, статистика и др.

Административные - перспективное программно-целевое планирование, организация, координация, распорядительные функции и контроль.

Целями управления могут быть: новаторские, решение, проблем, реализация конкретных обязанностей, самосовершенствование.

Целям и функциям управления соответствует определенная установка (техническая, коммерческая, административная, финансовая, учетная, страховая). Каждая установка ориентируется на группу качеств и знаний, определяемых такими параметрами, как физическое здоровье, умственные способности (рассудительность, гибкость ума, уровень кругозора), нравственные качества (энергия, сознание ответственности, чувство долга, чувство достоинства, доброта, тактичность, честность), специальные (профессиональные) знания и опыт работы.