- •Математическая модель линии передачи. Понятие падающей и отраженной волн. Коэффициент отражения. Нормированные токи, напряжения, сопротивления и проводимости. Влияние режима линии передачи на кпд.

- •Трансформация сопротивлений. Значение входного сопротивления и проводимость трансформирующего отрезка линии передачи. Реактивные шлейфы. Четвертьволновый и полуволновый трансформаторы.

- •Нормированные матрицы многополюсника. Соотношение нормировки для матрицы рассеяния и проводимостей. Сдвиг плоскостей отсчета фаз на входах многополюсника. Идеальная и реальная матрицы многополюсника.

- •Взаимные многополюсники. Недиссипативные многополюсники. Определение “недиссипативность” в терминах “матрица сопротивлений” и “матрица рассеяния”.

- •Идеальный циркулятор. Идеальный направленный ответвитель. Матрица рассеяния, принцип действия, области применения.

- •Составные многополюсные устройства свч. Принцип декомпозиции в анализе составных многополюсных устройств свч. Условия реактивности четырехполюсника.

- •Управляющие и ферритовые устройства свч. Механические коммутаторы, фазовращатели, аттенюаторы. Антенные переключатели на газовых разрядниках.

- •Коммутационные свч диоды. Дискретные фазовращатели на коммутационных диодах: отражательные фазовращатели, проходные фазовращатели.

- •Ферритовые устройства свч. Независимые и управляющие устройства с ферритами: устройство на основе эффекта Фарадея, устройства с поперечно-подмагниченными ферритами.

- •Невзаимные и управляющие устройства с ферритами: резонансный вентиль на полосковой линии передачи, вентиль со смещением поля, ферритовые фазовращатели, тороидальные фазовращатели.

- •Классификация антенн. Структурная схема антенны. Электромагнитные поля излучающих систем: дальняя зона, промежуточная область, ближняя зона. Основные соотношения для полей.

- •Диаграмма направленности антенны. Способы представления: в прямоугольной системе координат; полярной системе координат; картографическое изображение.

- •Вторичные параметры, характеризующие направленность антенн: коэффициент направленного действия; ширина луча диаграммы направленности, уровень боковых лепестков.

- •Электрический вибратор: диаграмма направленности, сопротивление излучения и коэффициент направленного действия вибратора. Расчет входного сопротивления вибратора методом эквивалентных схем.

- •Симметричный магнитный вибратор. Конструкция, использование принципа перестановочной двойственности для определения поля в дальней зоне, а также проводимости излучения и входной проводимости.

- •Вибраторные антенны. Конструкции вибраторных антенн: разновидности полуволновых вибраторов; шунтовые вибраторы; не симметричные вибраторы. Способы питания антенн.

- •Частотно независимые антенны: двухзаходная спираль Архимеда, конструкции частотно не зависимых антенн. Автоматическая отсечка излучающих токов, диаграммы направленности.

- •Турникетные антенны. Конструкции. Режим всенаправленного излучения. Амплитудная дн, фазовая дн. Режим регулируемой поляризации волн.

- •Щелевые антенны. Излучение щели в экране ограниченных размеров. Конструкция, особенности подведения питания, входное сопротивление, диаграмма направленности. Варианты использования щелей в волноводах.

- •Многощелевые волноводные антенны. Антенны с синфазным возбуждением щелей. Несинфазные многощелевые волноводные антенны. Конструкции, основные характеристики.

- •Полосковые и микрополосковые антенны. Конструкции, достоинства и недостатки антенны. Распределение магнитных токов. Диаграмма направленности в плоскости е и н.

- •Логопериодические антенны. Особенности и конструкции, входное сопротивление, дн.

- •Апертурные антенны: рупорные антенны. Линзовые антенны: диэлектрическая линза, линзы Люнеберга, металлопластинчатые линзы с повышенной фазовой скоростью.

Линии передач в радиосистемах и устройствах. Основные типы линии передач. Краткие характеристики. Проволочные, коаксиальные и микрополосковые линии передач. Волноводные и волоконно-оптические линии передач.

Линией передачи называют устройство, ограничивающее область распространения электромагнитной энергии и направляющее поток электромагнитной энергии к нагрузке. Линии передачи используют для передачи мощности от генераторов к потребителям, для трансформации (преобразования) полных сопротивлений нагрузок, для объединения отдельных устройств СВЧ в единый тракт.

Линия передачи называется регулярной, если в продольном направлении неизменны поперечное сечение и электромагнитные свойства заполняющих ее сред. Линия передачи называется однородной, если поперечное сечение заполнено однородной средой. Также можно выделить открытые и закрытые ЛП. Открытые – телефонная пара, линии на поверхностных акустических волнах (ПАВ) и т.п. Закрытые – волноводы, коаксиальные кабели, волоконно-оптические ЛП.

Характеристики

ЛП. Как

правило, ЛП используют в режиме волны

основного типа, имеющей наименьшую

критическую частоту

![]() .

Существуют следующие типы волн:

.

Существуют следующие типы волн:

1. волна поперечная, или Т-типа – существует в ЛП, имеющих не менее 2-х проводников;

2. электрические волны, или Е-типа – отсутствует продольная составляющая магнитного поля (только в волноводах);

3. волны магнитные, или Н-типа – отсутствует продольная составляющая электрического поля;

4. волны типа НЕ и ЕН (линии передачи с неоднородным заполнением) – возникают в различных переходах (непосредственно на переходах): коаксиально-волноводный переход (КВП), волноводно-волноводный переход (ВВП).

Дисперсионная характеристика. Дисперсией называется зависимость скорости распространения э/м волны в ЛП от частоты.

1.

Линии с Т-волнами не имеют дисперсии.

Фазовая скорость определяется через

соотношение:

![]() .

.

2.

Е- и Н-волны:

![]() ;

λ0

– длина волны в вакууме, λкр

– критическая длина волны. Для волны

Н10

;

λ0

– длина волны в вакууме, λкр

– критическая длина волны. Для волны

Н10

![]() .

.

Длина

волны в волноводе

![]() ,

,

![]() .

.

3. Для гибридных волн фазовая скорость довольно сложная и для ее нахождения используется ПЭВМ.

Коэффициент

затухания.

Вдоль ЛП мощность изменяется по закону

![]() ,

Р0

- мощность от генератора,

,

Р0

- мощность от генератора,

![]() – коэффициент затухания. Затухание

обуславливается неизбежным расходом

энергии на нагрев проводников и

диэлектриков. Обычно затухание измеряется

в [Нп/м] – Непер на метр, и определяется

как:

– коэффициент затухания. Затухание

обуславливается неизбежным расходом

энергии на нагрев проводников и

диэлектриков. Обычно затухание измеряется

в [Нп/м] – Непер на метр, и определяется

как:

![]() ,

,

![]() - мощность на выходе ЛП длиной 1 метр.

Иногда затухание выражается в Дб/м:

- мощность на выходе ЛП длиной 1 метр.

Иногда затухание выражается в Дб/м:

![]() .

.

Максимальная пропускаемая мощность – за нее принимают 25-30% от критической мощности, вызывающей пробой в режиме чисто бегущей волны (КСВ=1, |ρ|=0).

Основные типы линий передач:

1) проволочные: 2-хпроводные, многопроводные. Используются на диапазонах длин волн: 10м, 1м, 0,1м.

2) радиочастотные кабели: коаксиальные, симметричные – 10м, 1м, 0,1м.

3) волноводы: прямоугольные, круглые, специального сечения: дм, см, мм.

4) открытого типа: полосковые, микрополосковые, поверхностных волн (м, дм, см), диэлектрические, лучевые волноводы, заполненные внутри воздухом, волоконно-оптические (ВОЛП) (мм, субмм).

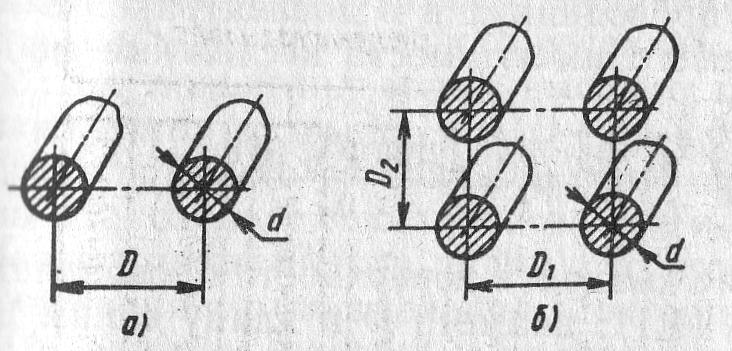

Проволочные линии передачи. Это открытая линия передачи из двух одинаковых параллельных проводников с Т-волной применяется на гектометровых и метровых волнах для подключения антенн к приемным и передающим устройствам. На более коротких волнах применению двухпроводных линий препятствует заметное излучение, создающее помехи и увеличивающее затухание. Волновое сопротивление воздушной двухпроводной линии (Ом) зависит от диаметра ее проводников d и расстояния между проводниками D.

Д ля

рис. а):

ля

рис. а):

![]() .

При конструктивно удобных соотношениях

.

При конструктивно удобных соотношениях

![]() .

.

Четырехпроводные линии передачи, образованные из попарно соединенных проводников, имеют такое же применение, как и двухпроводные линии, но отличаются меньшим паразитным излучением, более низким волновым сопротивлением и лучшей электрической прочностью. Возможны два способа образования синфазных пар проводников 4-проводной линии передачи: параллельно-вертикальный и “крест-накрест”.

Преимущества 4-хпроводных перед 2-хпроводными:

Меньшее паразитное излучение;

Более низкое волновое сопротивление;

Лучшая электрическая прочность.

Для

включения синфазно по вертикали:

![]() .

.

Для

синфазно накрест:

![]() .

.

Коэффициент затухания 2-х линий имеет низкое значение.

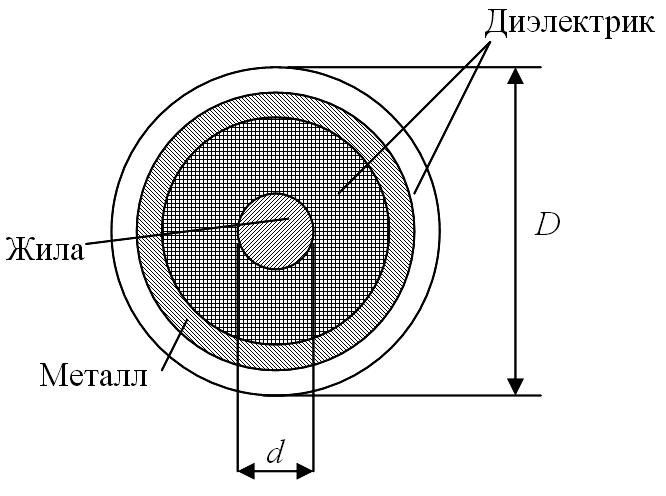

К оаксиальные

линии передачи. Волновое

сопротивление для Т-волны в коаксиальной

линии передачи (Ом) определяется по

формуле

оаксиальные

линии передачи. Волновое

сопротивление для Т-волны в коаксиальной

линии передачи (Ом) определяется по

формуле

![]() .

Коэффициент затухания:

.

Коэффициент затухания:

![]() ,

,

![]() - затухание в металле,

- затухание в металле,

![]() - затухание в диэлектрике. Затухание

сильно зависит от частоты и равно 0,1..3

дБ.

- затухание в диэлектрике. Затухание

сильно зависит от частоты и равно 0,1..3

дБ.

![]()

;

;

![]() ,

RS

– удельное сопротивление квадрата

поверхности [Ом/см2],

d

и D

–

в [см]. Коаксиалы обладают малым tgδ.

(50

и 75

Ом)

,

RS

– удельное сопротивление квадрата

поверхности [Ом/см2],

d

и D

–

в [см]. Коаксиалы обладают малым tgδ.

(50

и 75

Ом)

Полосковые и микрополосковые линии передачи широко применяются на дециметровых и сантиметровых волнах. Различают симметричные и несимметричные по-лосковые линии передачи. Симметричные линии имеют в поперечном сечении две перпендикулярные плоскости симметрии, несимметричные линии – одну.

Существует три разновидности полосковых линий: жесткие воздушные полосковые линии; линии на основе фольгированных диэлектрических пластин (армированные стеклом фторопласты, полимеры и др.); линии на основе диэлектрических пластин из керамики или кристаллических материалов с высоким значением диэлектрической проницаемости (поликор, ситалл, кварц, сапфир, кремний, арсенид галлия и др.).

В

жестких

воздушных линиях

крепление центрального проводника

осуществляется за счет коротких

диэлектрических вставок или с помощью

металлических штырей, длина которых

![]() .

.

Фольгированные

диэлектрические пластины

(армированные

стеклом фторопласты, полимеры и т.п.):

![]()

Линии передач на основе керамики: (диэлектрики: поликор, сетал, сапфир, кварц,…):

![]()

При

использовании диэлектриков, в которых

![]() уменьшается в

уменьшается в

![]() раз, достигается уменьшение общих

габаритов устройства в

раз. В связи с этим третья группа получила

название микрополосковой

линии передач.

Недостаток ее: наличие потерь,

характеризуемых тангенсом угла

диэлектрических потерь.

раз, достигается уменьшение общих

габаритов устройства в

раз. В связи с этим третья группа получила

название микрополосковой

линии передач.

Недостаток ее: наличие потерь,

характеризуемых тангенсом угла

диэлектрических потерь.

Значения

![]() и

и

![]() можно уточнить в справочниках по

радиомаетриалам. Волновое сопротивление

таких ЛП составляет от 20 до 100 Ом и легко

регулируется подбором ширины центр-ного

проводника. Затухание фактически не

учитывается из-за малых длин использ.

отрезков.

можно уточнить в справочниках по

радиомаетриалам. Волновое сопротивление

таких ЛП составляет от 20 до 100 Ом и легко

регулируется подбором ширины центр-ного

проводника. Затухание фактически не

учитывается из-за малых длин использ.

отрезков.

П рямоугольные

и круглые волноводы. Представляют

собой металлические трубы соответствующего

сечения. Используются в мм, см и дм

диапазонах.

рямоугольные

и круглые волноводы. Представляют

собой металлические трубы соответствующего

сечения. Используются в мм, см и дм

диапазонах.

![]()

Основной

тип волны – H10:

![]() .

.

Размеры сечений волноводов стандартизированы. Их можно посмотреть в справочниках. Основное сечение: 23*10 мм.

С уменьшением размеров прямоугольного волновода, увеличивается, а Рдоп уменьшается.

О сновной

тип волны в круглом волноводе – H11:

сновной

тип волны в круглом волноводе – H11:

![]() .

.

Круглые волноводы в основном используются в различных вспомогательных переходах. Например, для соединения 2-х прямоугольных волноводных линий через широкую стенку в качестве вращающегося перехода.

В олоконно-оптические

линии передачи.

олоконно-оптические

линии передачи.

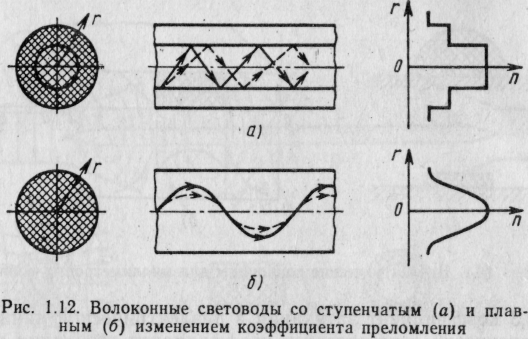

В субмиллиметровом и оптическом диапазоне волн традиционные линии передач становятся непригодными из-за увеличения потерь и трудностей изготовления. Наибольшее распространение здесь получили ВОЛП и ВОЛС– многомодовые диэлектрические волноводы в форме нити диаметром 150 мкм из особо чистого кварца, обладающего ничтожными потерями. Действие основано на полном внутреннем отражении.

Выделяют 2 группы световодов:

1. со ступенчатым изменением коэффициента преломления;

2. с плавным изменением коэффициента преломления.

Оптические

волокна покрываются сверху лаком. Такие

волокна укладываются в общий кабель –

жгут, внутри него стальной трос, вокруг

которого световоды, сверху изоляция.

Поверх нее – бронированный экран. Поверх

него еще изоляция. У них

![]()

В качестве возбудителей используются полупроводниковые лазеры или светодиоды, в качестве приемников – p-i-n-диоды или светоприемные лавинно-пролетные диоды, обеспечивающие усиление сигнала.

Волоконно-оптические линии передач обеспечивают широкие полосы рабочих частот, полную развязку между каналами, идеальную помехозащищенность.

Математическая модель линии передачи. Понятие падающей и отраженной волн. Коэффициент отражения. Нормированные токи, напряжения, сопротивления и проводимости. Влияние режима линии передачи на кпд.

На регулярном участке любой линии передачи э/м поле распространяющейся волны выбранного типа представляет собой суперпозицию (наложение) падающей и отраженной волн.

Падающей

волной

называют бегущую волну, создаваемую

генератором и движущуюся к нагрузке.

При использовании гармонических сигналов

(![]() )

любой компонент э/м поля падающей волны

зависит от продольной координаты z

по

закону

)

любой компонент э/м поля падающей волны

зависит от продольной координаты z

по

закону

![]() ,

где

,

где

![]() - комплексный коэффициент распространения,

- комплексный коэффициент распространения,

![]() - коэффициент затухания,

- коэффициент затухания,

![]() - коэффициент фазы.

- коэффициент фазы.

Отраженной называют бегущую волну, порождаемую нагрузкой или нерегулярностью и движущуюся в направлении, обратном направлению падающей волны.

Любой

компонент э/м поля отраженной волны

зависит от продольной координаты z

по

закону

![]() .

.

В связи с тем, что в СВЧ диапазоне мощность, коэффициент передачи и коэффициент отражения легче определяется экспериментальным путем, в то время как измерение компонентов э/м поля и функции их распределения сопряжено со значительными трудностями, используется универсальная математическая модель в виде эквивалентной длинной линии.

Здесь используются нормированные напряжения падающей и отраженной волн:

![]()

Многополюсники, описанные в терминах падающей и отраженной волн, получили название волнового подхода. При ВП мощности падающей и отраженной волн могут быть измерены непосредственно измерителем мощности.

Коэффициент отражения – отношение поперечных компонентов электрического поля для падающей и отраженной волн в одной и той же точке поперечного сечения линии передачи:

Е

= Е t

о

/ E

t

п,

,

,

где

![]() - коэффициент отражения в начале

координат.

- коэффициент отражения в начале

координат.

На

практике

![]() ,

где

,

где

![]() ,

где

- показания милливольтметра детекторной

секции измерительной линии.

,

где

- показания милливольтметра детекторной

секции измерительной линии.

Полные нормированные напряжения и токи.

При одновременном существовании падающей и отраженной волн в линии передач проходящая через какое-либо сечение активная мощность определяется разностью мощностей, переносимых падающей и отраженной волнами:

![]() .

.

С другой стороны, проходящую активную мощность можно представить в несколько ином виде:

![]() .

.

Это позволяет для распространяющейся волны любого типа в линии передачи формально ввести следующие характеристики:

1)

полное нормированное напряжение:

![]() ;

;

2)

полный нормированный ток:

![]() .

.

Получаем,

что нормированное напряжение в линии

передачи оказывается пропорциональным

напряженности полного электрического

поля в линии передачи для суперпозиции

падающей и отраженной волн. Т.о.:

![]() .

.

Нормированные сопротивления и проводимости.

Отношение

полного нормированного напряжения

в эквивалентной длинной линии к

полному нормированному току представляет

полное нормированное сопротивление

(безразмерное):

![]() ;

а обратная величина является полной

нормированной проводимостью (тоже

безразмерной):

;

а обратная величина является полной

нормированной проводимостью (тоже

безразмерной):

![]() .

.

С

помощью нормированных сопротивлений

и проводимостей передаваемая по

линии мощность может быть представлена

еще в двух формах:

![]() .

.

Когда

![]() ,

т.е. для единственно падающей волны в

эквивалентно длинной линии автоматически

устанавливается единичное безразмерное

волновое сопротивление.

,

т.е. для единственно падающей волны в

эквивалентно длинной линии автоматически

устанавливается единичное безразмерное

волновое сопротивление.

Влияние режима линии передачи на КПД и пропускаемую мощность.

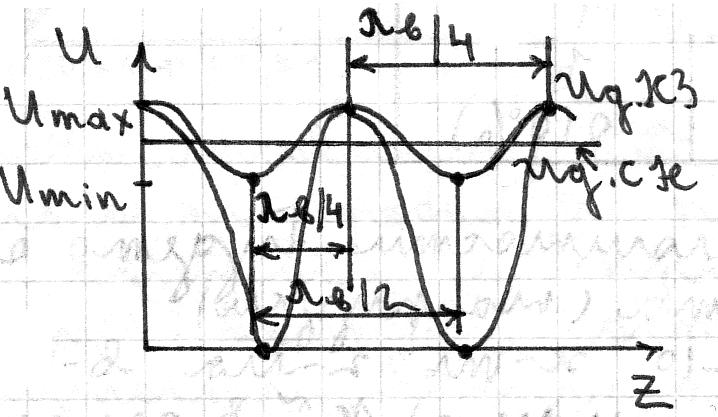

Произвольная нагрузка в общем случае порождает в линии передачи отраженную волну. Накладываясь на падающую, отраженная волна приводит к образованию повторяющихся максимумов и минимумов в продольных распределениях нормированных напряжений и токов (рис.), формируя картину смешанных волн.

К

артину

поля можно исследовать с помощью

измерительной линии. Например, в случае

волноводной ЛП, это отрезок волновода

с прорезью по центру в широкой стенке.

Через прорезь вводится зонд, который

соединяется с детектором, выход с

которого подключается к милливольтметру.

Детектор и зонд связаны с резонансной

системой, изменение размеров которой

позволяет настроиться на резонансную

частоту. Для изменения глубины погружения

зонда используется специальный микровинт.

При перемещении зонда вдоль ЛП получается

следующая картина (см. рис. слева).

артину

поля можно исследовать с помощью

измерительной линии. Например, в случае

волноводной ЛП, это отрезок волновода

с прорезью по центру в широкой стенке.

Через прорезь вводится зонд, который

соединяется с детектором, выход с

которого подключается к милливольтметру.

Детектор и зонд связаны с резонансной

системой, изменение размеров которой

позволяет настроиться на резонансную

частоту. Для изменения глубины погружения

зонда используется специальный микровинт.

При перемещении зонда вдоль ЛП получается

следующая картина (см. рис. слева).

Т.к. длина измерительной линии составляет несколько длин волн, то затухания вдоль линии незначительны и величина максимумов практически одинакова.

В случае, если используется короткозамыкающая пластина, минимум стремится к нулю, и картина примет вид (идеальный короткозамыкатель на рис.). При этом обеспечивается минимальная погрешность измерения длины волны при использовании координат минимумов.

. Для Н10: .

В случае использования согласованной нагрузки минимумы сравниваются с максимумами, и картина примет вид прямой (ид. СН на рис.).

На

практике режим смешанных волн принято

характеризовать коэффициентом

стоячей волны (КСВ):![]() .

.

Коэффициент

бегущей волны (КБВ): КБВ![]() ,

.

,

.

где |ρ|—модуль коэффициента отражения.

В

линии с потерями

![]() будет зависеть от

будет зависеть от

![]() :

:

![]() ,

,

![]() - коэффициент отражения в нагрузке, т.е.

в сечении

- коэффициент отражения в нагрузке, т.е.

в сечении

![]() .

Исходя из формулы определения КСВ:

.

Исходя из формулы определения КСВ:

|

КЗ |

СН |

|

0

1(100%) |

1

1

0(0%) |

показывает сколько % мощности будет отражаться от данного объекта (нагрузки).

Режим

ЛП с потерями можно характеризовать

двумя величинами: КБВ около нагрузки

![]() или КБВ генератора

или КБВ генератора

![]() .

.

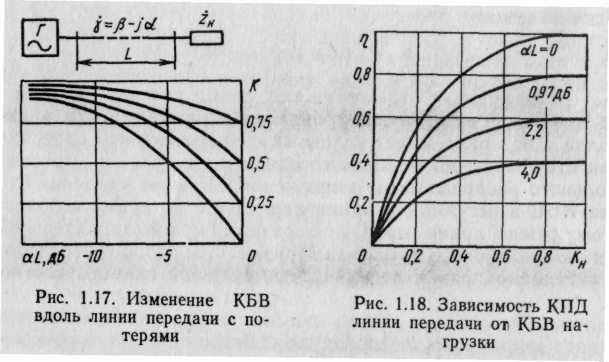

Для

регулярной ЛП:

![]() ,

где

,

где

![]() - длина ЛП.

- длина ЛП.

Эффективность

передачи мощности в нагрузку принято

характеризовать коэффициентом

полезного действия

(КПД), равным отношению мощности РН,

выделяемой в нагрузке, к мощности

падающей волны РП,

отдаваемой генератором в линию передачи:

![]() .

.

При

пробеге полной длины линии L

часть мощности падающей волны теряется

из-за затухания, поэтому мощность

падающей волны у нагрузки оказывается

равной

![]() ,

где величину

,

где величину

![]() называют коэффициентом ослабления

мощности падающей волны. Отражение

падающей волны от нагрузки приводит к

дополнительному уменьшению передаваемой

в нагрузку мощности в

называют коэффициентом ослабления

мощности падающей волны. Отражение

падающей волны от нагрузки приводит к

дополнительному уменьшению передаваемой

в нагрузку мощности в

![]() раз, и поэтому КПД линии:

раз, и поэтому КПД линии:

.

.

При

выводе этой формулы использовано

соотношение

![]() ,

где

- КБВ нагрузки.

,

где

- КБВ нагрузки.

И з

графиков видно, что максимальный КПД

достигается при

з

графиков видно, что максимальный КПД

достигается при

![]() (

(![]() ).

Согласованный режим также наиболее

благоприятен с точки зрения получения

максимальной электрической прочности

ЛП.

).

Согласованный режим также наиболее

благоприятен с точки зрения получения

максимальной электрической прочности

ЛП.

Рассогласование ЛП заметно увеличивает опасность пробоя и полностью рассогласованный волновод может быть пробит при мощности падающей волны, составляющей всего 25% от мощности, вызывающей пробой чисто бегущей волны.

В реальных трактах СВЧ по ряду причин идеальное согласование невозможно, поэтому обычно в технических условиях указывают уровень КСВ (КБВ), допустимый для данного устройства.

Обычно КБВ задается в пределах 0,70,8 (КСВ=1,251,5). Исключение составляют приемные антенны КВ диапазона, где КБВ=0,30,4.

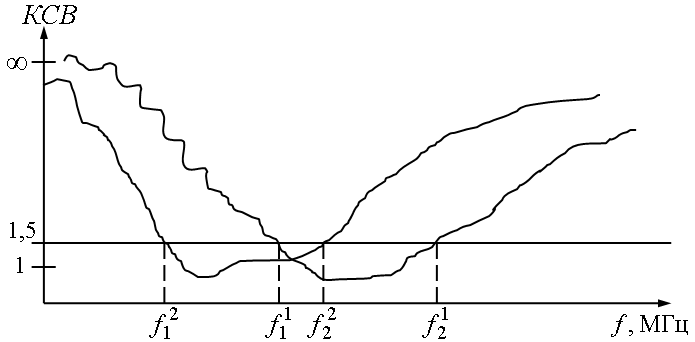

Р абочая

полоса частот того или иного устройства

определяется, например, с помощью

панорамного измерителя РК2-47, позволяющего

снять зависимость функции КСВ=g(f).

При этом обычно экран индикатора имеет

логарифмический масштаб, нижняя граница

которого соответствует КСВ=1, верхняя

- ,

по которой производят дополнительную

калибровку. По заданному допустимому

уровню КСВ проводят линию, кот. При

пересечении с функцией определяет f1

и f2.

При определении параметров многополюсника

для каждого плеча строятся все зависимости

на одном графике. В этом случае граница

f1

берется наибольшая из всех, а f2

– наименьшая из всех. Т.е. рабочий

диапазон:

абочая

полоса частот того или иного устройства

определяется, например, с помощью

панорамного измерителя РК2-47, позволяющего

снять зависимость функции КСВ=g(f).

При этом обычно экран индикатора имеет

логарифмический масштаб, нижняя граница

которого соответствует КСВ=1, верхняя

- ,

по которой производят дополнительную

калибровку. По заданному допустимому

уровню КСВ проводят линию, кот. При

пересечении с функцией определяет f1

и f2.

При определении параметров многополюсника

для каждого плеча строятся все зависимости

на одном графике. В этом случае граница

f1

берется наибольшая из всех, а f2

– наименьшая из всех. Т.е. рабочий

диапазон:

![]() .

.