- •Лабораторная работа № 1 Введение. Понятие излома.

- •Зеренное строение металла

- •Методы исследования изломов

- •Лабораторная работа № 2 Изготовление изломов

- •Лабораторная работа № 3 Оптические методы изучения микростроения изломов

- •Растровый электронный микроскоп (рэм)

- •Электронно-оптические методы исследования

- •Просвечивающий электронный микроскоп (пэм)

- •Лабораторная работа №4 Хрупкие и вязкие изломы

- •Лабораторная работа № 5 Изучение хрупких и вязких изломов

- •Лабораторная работа № 6 Усталостные изломы

- •Лабораторная работа № 7 Изломы при разрушении под влиянием химически активной среды

- •Лабораторная работа № 8 Флокены в сталях

Лабораторная работа № 3 Оптические методы изучения микростроения изломов

1. Световые методы:

- макроанализ;

- микроанализ.

2. Электронные методы:

- растровая электронная микроскопия (РЭМ);

- просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ).

Световые методы – изучение строения в лучах видимого света, т.е. электромагнитных волн видимого диапазона. Микроанализ изредка может осуществляться с помощью металлографических микроскопов. Однако их применение ограничено, т.к. они имеют малую глубину резкости и не позволяют рассматривать структуру рельефных объектов. Глубина резкости – это максимальная глубина, при которой можно получить четкое изображение поверхности, для светового микроскопа это примерно 2-3·10-6м (2-3 мкм). Рельефные объекты можно рассматривать с помощью бинокулярного или стереоскопического микроскопа. Однако максимальное увеличение в них не превышает 150 крат.

У каждого метода есть свои достоинства и недостатки. При небольшом увеличении можно рассматривать целиком строение всего изделия или его сечения. Однако при этом нельзя увидеть мелкие подробности строения структуры.

За макроанализом, который является предварительным методом исследования изломов, следует микроанализ. Для изучения изломов он применяется мало, т.к. световой металлографический микроскоп обеспечивает четкое изображение лишь на очень маленькой глубине, а стереоскопический микроскоп увеличивает всего лишь в 100-150 раз.

Цель микроисследования изломов – изучение тех элементов его строения, которые нельзя рассмотреть при небольших увеличениях, а так же выбор участков, которые необходимо исследовать при значительно больших увеличениях.

Микроскопический анализ проводят при увеличении от 50 до 5000 крат, особенно часто микроанализ используют для идентификации хрупкого и квазихрупкого разрушений, так как при практически одинаковом характере макроразрушения квазихрупкое разрушение характеризуется наличием микропластической деформации поверхности разрушения.

При макроанализе выявляют элементы микрорельефа, которые необходимо подвергнуть микроанализу: выделения по границам зерен, различные включения и микронесплошности.

При микроанализе из-за малой глубины резкости светового микроскопа видны точно и контрастно только все детали поверхности, его глубина резкости составляет всего лишь 2…3 мкм.

Поэтому чаще всего во фрактографии применяют метод растровой электронной микроскопии.

Растровый электронный микроскоп (рэм)

С помощью РЭМ можно получать увеличения от 5 до 240 000 крат. При фрактографическом анализе чаще всего используют увеличение 30 000 крат. Глубина резкости (фокуса) в 300 раз больше, чем у светового микроскопа. Кроме того, в РЭМ намного больше разрешающая способность – т.е. минимальное расстояние, на котором 2 точки видны раздельно. Разрешающая способность РЭМ примерно 100 Å, она определяется диаметром пятна, в которое фокусируется поток электронов, направленный на поверхность. Этот тонкий пучок (зонд) образует на поверхности образца пятно минимальной величины. Чем меньше диаметр пятна, тем больше разрешающая способность прибора. Зонд сканирует поверхность объекта, разворачиваясь в растр (рис. 3.1). Можно сканировать и одну точку, но чаще зонд пробегает по всей поверхности. Поэтому микроскоп и называют растровым.

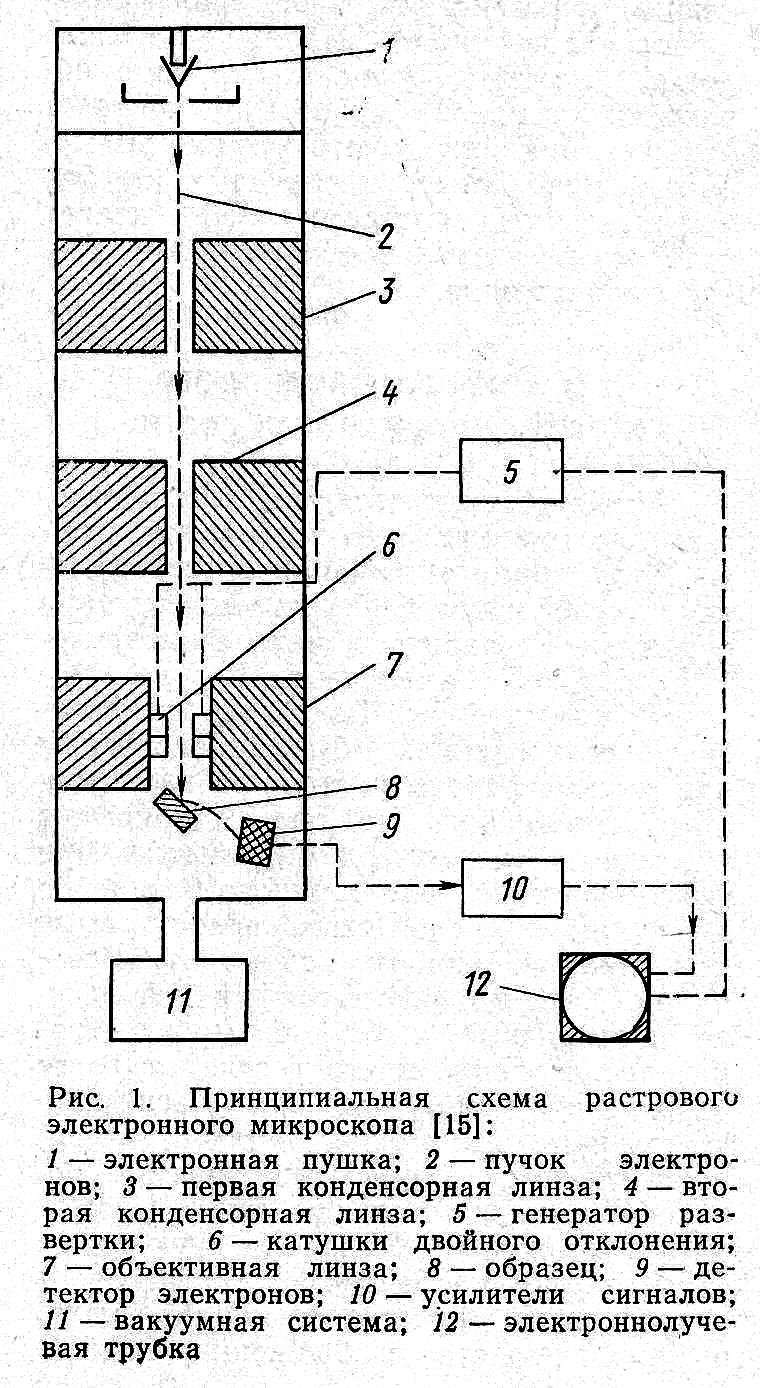

Не меняя фокусировки в РЭМ, образцы можно наклонять на 45 °. РЭМ в настоящее время является основным методом исследования изломов, а фрактография с 1944 года оформилась как современная самостоятельная наука. Схема растрового электронного микроскопа приведена на рис. 3.2.

|

Рис. 3.2. Принципиальная схема растрового электронного микроскопа: 1- электронная пушка; 2- пучок электронов; 3- первая конденсорная линза; 4- вторая конденсорная линза; 5- генератор развертки; 6- катушки двойного отклонения; 7- объективная линза; 8- образец; 9- детектор электронов; 10- усилители сигналов; 11- вакуумная система; 12- электроннолучевая трубка |

РЭМ состоит из систем:

- электронно-оптической;

- вакуумной;

- системы управления пучком.

Электронная пушка испускает электроны(ē) из нагретой нити и, ускоряя их, создает поток электронов (ē), направленный на образец внизу колонны. Электромагнитные линзы конденсируют пучок электронов в тонкий луч (зонд). Из образца выбиваются вторичные электроны, т.е. электроны не из пучка, а из самого образца, которые улавливаются детектором, откуда затем попадают в усилитель сигналов.

Класс РЭМ определяется диаметром пятна, в который сфокусирован поток электронов. Чем меньше диаметр, тем больше разрешающая способность прибора.

Когда на поверхность излома попадает сфокусированный пучок первичных электронов, возникает несколько сигналов:

- эммитируются (испускаются) отраженные и вторичные электроны, часть потока электронов проходит через образец, а часть поглощается, при этом возникает рентгеновское излучение и катодолюминесценция. Сигналы, возникающие при взаимодействии электронного зонда с образцом, показаны на рис. 3.3. Для фрактографии наибольший интерес представляют вторичные электроны, принадлежащие атомам образца и выбиваемые первичными.

Электроны, покидающие поверхность образца, улавливаются детектором. Этот сигнал усиливается и используется для управления яркостью пятна электронно-лучевой трубки. Это пятно отражает интенсивность сигнала, возникшего в соответствующей точке на образце при взаимодействии с электронным зондом. Изображение создается путем подключения сканирующего генератора к отклоняющим катушкам. Отклоняемый пучок электронов образует растр на поверхности излома, который демонстрируется на экране электроннолучевой трубки.

Вторичные электроны используют для получения изображения, потому что они обеспечивают лучшее разрешение, а также позволяют изучать затененные участки образцов, находящиеся вне прямой видимости детектора.

Области генерации различных сигналов, возникающих при взаимодействии электронного зонда с образцом (рис. 3.4)

Вторичные электроны обладают энергией от 20 до 50 эВ, которой достаточно для выхода из поверхностного слоя толщиной 100 Å. Таким образом, поверхностный слой толщиной 100 Å служит источником вторичных электронов, которые могут достигнуть детектора. Вторичные электроны, генерируемые в более глубоких слоях образца, не обладают энергией, достаточной для выхода.

Увеличение. Определяется отношением величины растра на электроннолучевой трубке к аналогичной величине на образце.

Достоинства РЭМ:

РЭМ позволяет проводить прямое исследование поверхности излома без специального приготовления тонких фольг или реплик.

Он дает возможность провести осмотр поверхности разрушения при относительно малом увеличении и получить макроскопическую картину излома, подобную наблюдаемой при визуальном исследовании.

Возможно быстрое изменение увеличения. Это обеспечивает высокую прицельность исследования путем последовательного наблюдения одного и того же участка излома сначала при малом, а затем при большом увеличении.

Большая глубина фокуса.