- •Возникновение и развитие микробиологии. Работы Левенгука, Бейеринга, Коха. Роль Луи Пастера в формировании микробиологии.

- •Морфология микроорганизмов. Основные формы бактерий. Размеры. Микроскопические методы изучения микроорганизмов. Разновидности световой микроскопии.

- •Химический состав бактериальной клетки. Включения бактерий. Методы их выявления.

- •Цитоплазматическая мембрана и её производные (мезосомы, хроматофоры). Строение, функции и значение для микроорганизмов.

- •Капсула, её роль, химический состав, методы выявления, назвать капсуальные бактерии.

- •Нуклеоид. Репликация днк. Рибосомы.

- •Жгутики бактерий. Строение, химический состав, расположение. Методы выявления. Фимбрии и f – пили.

- •Покоящиеся формы бактерий. Споры и самообразования, прорастание спор. Свойства спор. Методы выявления, значения спор грибов и бактерий.

- •Положение микроорганизмов в природе. Прокариотные и эукариотные микроорганизмы: сходства и основные различия. Принципы классификации, геносистематика и классификация Берги.

- •16. Актиномицеты и родственные им организмы.

- •17. Риккетсии и хламидии.

- •18. Микоплазмы. Архебактерии.

- •19. Изменчивость микроорганизмов и её виды. Фенотипическая изменчивость. Привести примеры.

- •20. Мутации. Классификация. Механизм мутаций. Мутагенные факторы. Практическое применение мутаций.

- •21. Рекомбинации – обмен генетической информацией. Механизмы рекомбинаций у прокариот. Трансформация. Открытие явления трансформации. Опыты м. Гриффитса. Механизмы.

- •22. Трансдукция. Виды трансдукции. Механизмы. Роль умеренного бактериофага. Фаговая конверсия.

- •23. Конъюгация. Значение f, Hfr, f1 факторов. Механизмы образования донорских клеток.

- •24. Плазмиды. Виды плазмид. Роль плазмид в генной инженерии.

- •25. Культивирование бактерий. Чистые культуры микроорганизмов. Методы получения и значение. Основные типы питательных сред (по составу и физическому состоянию). Поверхностное и глубинное выращивание.

- •26. Рост и размножение бактерий. Кривая роста и размножения бактериальной популяции. Сбалансированный и несбалансированный рост. Периодическое и непрерывное культивирование. Синхронные культуры.

- •27. Действие химических факторов на микроорганизмы. Дезинфекция и антисептика.

- •28. Действие физических факторов на микроорганизмы.

- •30. Значение ферментов в жизнедеятельности микроорганизмов. Изучение ферментативной активности микроорганизмов. Примеры.

- •31. Особенности бактериального фотосинтеза. Фототрофные бактерии.

- •32. Хемосинтез и хемосинтезирующие бактерии. Нитрификация и денитрификация.

- •33. Дыхание микробов. Аэробное и анаэробное. Неполное окисление. Роль атф и способы её образования.

- •34. Брожение как один из способов получения энергии. Пути превращения глюкозы до пировиноградной кислоты. Субстратное фосфорелирование.

- •35. Молочнокислое гомо- и гетероферментативное брожение. Возбудители.

- •36. Пропионовокислое брожение. Особенности процесса. Использование в производстве сыров.

- •37. Маслянокислое брожение: виды, возбудители. Работы л. Пастера.

- •38. Спиртовое брожение: химизм, возбудители. Низовые и верховые дрожжи. Значение работ Луи Пастера.

- •39. Фиксация молекулярного азота. Свободноживущие и симбиотические азотофиксирующие микроорганизмы.

- •40. Аммонификация белковых веществ и других органических азотсодержащих соединений. Возбудители процесса.

- •41. Превращение микроорганизмами соединений серы. Сульфатредукция и сульфатредуцирующие бактерии.

- •43. Микрофлора почвы, воды и воздуха. Санитарная оценка воды и воздуха. Коли-литр и коли-индекс.

- •44. Взаимоотношение микроорганизмов друг с другом. Симбиотические и конкурентные. Антагонизм, его формы. Паразитизм и хищничество.

- •45. Взаимоотношение микроорганизмов и растений. Ризосферная и эпифитная микрофлоры. Микоризы. Бактериозы.

- •46. Понятие об инфекционном процессе, его формы. Возникновение и течение. Возможные исходы. Патогенность и вирулентность. Факторы патогенности. Единицы вирулентности.

- •47. Нормальная микрофлора тела человека. Гнотобиология.

- •48. Обща характеристика вирусов, формы их существования. Происхождение. Строение и химический состав вириона. Типы симметрии вирусных частиц. Классификация вирусов.

- •49. Система «вирус-клетка». Две формы взаимодействия вируса с клеткой: продуктивная и интегративная. Общие представления о механизмах при репродукции вирусов.

- •50. Пикорновирусы. Репродуктивный цикл: трансляция рнк, синтез белков и образование зрелых вирионов. Парвовирусы.

- •52. Вирусы с негативным рнк-геном. Структурная организация и репродукция рабдовирусов, ортомиксовирусов и парамиксовирусов.

- •Группы риска

- •54. Вирус гепатита в. Особенности структурной организации вируса. Транскрипция вирусной рнк и репликация на основе обратной транскрипции полного рнк транскрипта.

- •55. Вирусы группы оспа и осповакцины.

- •56. Паповавирусы, герпевирусы и аденовирусы.

- •57. Бактериофаги: основные морфологические формы, структура фагов. Вирулентные и умеренные фаги. Этапы взаимодействия фага с клеткой.

- •59. Вирусы гепатита а. Болезнь Боткина.

- •61. Культивирование и индикация вируса.

30. Значение ферментов в жизнедеятельности микроорганизмов. Изучение ферментативной активности микроорганизмов. Примеры.

Ферменты — биологические катализаторы, высокомолекулярные вещества белковой природы, вырабатываемые живой клеткой. Они строго специфичны и играют важнейшую роль в обмене веществ микроорганизмов. Специфичность их связана с активными центрами, образуемыми группой аминокислот, т. е. каждый фермент реагирует с определенным химическим соединением или катализирует одну или несколько близких химических реакций. Например: фермент лактаза расщепляет лактозу, мальтаза — мальтозу и т. д.

Экзоферменты — выделяясь во внешнюю ере- Эндоферменты — участ-ду, расщепляют макромолекулы питательных Вуют в реакциях обмена веществ до более простых соединений, которые могут быть усвоены микробной клеткой (экзоферменты гидролиза вызывают гидролиз жиров, белков, углеводов).

Ферментный состав микроорганизмов является постоянным, а различные виды микробов четко различаются по набору ферментов. Поэтому изучение ферментативного состава имеет важное значение для идентификации различных микроорганизмов.

Практическое использование ферментативных свойств микробов: процессы брожения, грибы в пивоварении и виноделии, обработка шкур, для смягчения; консервирование. Приготовление биодобавок к стиральным порошкам, для удаления белковых загрязнений, так как они расщепляют белки до водорастворимых.

С помощью ферментов получают витамины, гормоны, алкалозы.

31. Особенности бактериального фотосинтеза. Фототрофные бактерии.

Способность фототрофных бактерий к фотосинтезу, как и у растений, определяется наличием магнийсодержащих порфириновых пигментов — хлорофиллов. Состав бактериальных хлорофиллов, называемых бактериохлорофиллами, отличается от хлорофиллов растений.

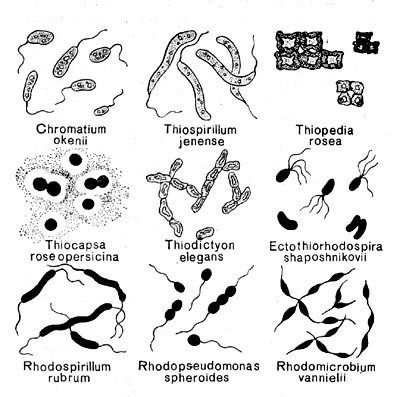

Свет в качестве первичного источника энергии могут использовать три главные группы бактерий - зеленые и пурпурные серные бактерии (Chlorobiaceae и Chromatiaceae) и. пурпурные несерные бактерии (Rhodospirillaceae). Как правило, фотосинтезирующие бактерии имеют клеточную стенку, сходную со стенкой других грамотрицательных бактерий, однако под этой стенкой у них расположена толстая клеточная мембрана, которая может многократно изгибаться и впячиваться, образуя ламеллярные мембранные структуры или везикулы внутри клетки. Эти структуры несут фотосинтетический аппарат, который значительно отличается от соответствующего аппарата хлоропластов растений.

В деталях биохимия фотосинтетических процессов у бактерий и растений также различна. Препараты фотосинтетических, мембран можно получить из разрушенных клеток в виде частиц или пузырьков, называемых хроматофорами, но, как правило, интактные клетки, за исключением клеток зеленых серных бактерий (Chlorobiaceae), не содержат таких дискретных структур. Зеленые серные бактерии (например, Chlorobium) отличаются от других: фотосинтезирующих бактерий тем, что лишены внутренних мембран; вместе с тем они обладают уплощенными сигарообразными структурами, называемыми хлоросомами, которые присоединены к плазматической мембране.

Хлоросомы служат функционально организованными светособирающими антеннами: для реакционных центров, которые локализованы в плазматической мембране. Перенос энергии в хлоросоме происходит с бактериохлорофилла с (1000-1500 молекул) через бактерио-хлорофилл а (возможно, 100 молекул в комплексе с белком) на бактерио-хлорофилл с реакционного центра.

Бактериальный фотосинтез во многом отличается от фотосинтеза у растений. Во-первых, бактерии - единственные из фотосинтезирующих организмов - не способны использовать в качестве конечного восстановителя воду. Они используют другие восстановители, которыми могут быть органические молекулы или неорганические соединения серы, и, следовательно, бактерии не выделяют кислород.

Во-вторых, фиксация и метаболизм углерода у бактерий происходят не в цикле Кальвина - Бенсона, а иным путем.

В-третьих, аппарат первичного улавливания света и переноса электронов у них совершенно отличен от наблюдающихся в растительных клетках; в частности, у них протекает только одна световая реакция, правда, она во многом сходна с реакцией в фотосистеме I растений.

Вместе с тем механизм улавливания света у бактерий очень сходен с соответствующим механизмом у растений, хотя фотосинтетические единицы у первых меньше. Так же как в хлоропластах, свет поглощается пигментами антенны, энергия возбуждения быстро передается на реакционный центр и используется в качестве движущей силы в транспорте электронов.

Главным фотоактивным пигментом является бактериохлорофилл (БХл), в большинстве случаев бактериохлорофилл а (10.15), а в некоторых случаях (например, у бактерии Rhodopseudomonas sphaeroides) - бактериохлорофилл b.

В тесной связи с реакционным центром находится главная светособирающая антенна, которая у Rhodospirillaceae поглощает при 875 нм. Этот комплекс включает два полипептида, а также бактериохлорофилл и каротиноиды в соотношении 1 : 1. Соотношение БХл: реакционные центры остается постоянным и составляет около 25: 1. У некоторых видов, например у Rhodospirillum rubrum, имеется только один светособирающий комплекс, тогда как у других организмов, например, у Rhodopseudotnonas spp., содержится и второй подобный комплекс, поглощающий при более коротких длинах волн (800 и 850 нм). Он включает два пептида, две формы бактериохлорофилла - (две молекулы БХл-850 и одну молекулу БХл-800) и одну молекулу каротиноида. Отношение числа этих комплексов к числу реакционных центров варьирует в зависимости от условий окружающей среды от 10 до 100 молекул БХл800-850 на один реакционный центр.

В первичной световой реакции энергия возбуждения переносится на Р-870 и один электрон передается от бактериохлорофилла "особой пары" на акцептор. Окисленный Р-870 в свою очередь получает электрон от молекулы донора. Химическая природа этого донора и первичного акцептора пока неизвестна.

В заключение следует отметить, что электронтранспортныс цепи у разных видов бактерий различаются в деталях. Наиболее подробно учёные их изучали у Rhodospirillum rubrutn, у нескольких видов Rhodopscudomonas (R. sphaeroides, R. capsulata, R. palustris) из Rhodospiriilaceae и у некоторых видов Chromatiutn и Chlorobium из классов серных бактерий. У всех этих бактерий в цепи переноса электронов участвует несколько цитохромов, тогда как плаетоцианин, по-видимому, не используется. Те функции, которые иластоцианин выполняет у растений, у бактерий может выполнять убихинон.

Фототрофные, или фотосинтезирующие, бактерии — типично водные микроорганизмы, распространенные в пресных и соленых водоемах. Особенно часто они встречаются в местах, где есть сероводород, как в мелководье, так и на значительной глубине. В почве фототрофных бактерий мало, но при затоплении ее водой они могут расти весьма интенсивно. Развитие фототрофных бактерий нередко легко обнаружить, не прибегая к постановке накопительных культур и микроскопическим исследованиям, так как многие из них способны образовывать ярко окрашенные пленки, а также обрастать подводные предметы. Такие макроскопические скопления наблюдаются в серных источниках, лиманах, бухтах, озерах и прудах. Иногда в результате массового развития фототрофных бактерий меняется даже цвет всей воды в водоеме или отдельные ее слои становятся окрашенными. Последнее явление довольно часто имеет место в некоторых озерах, содержащих в придонных слоях сероводород.