- •1. Возможные механизмы выделения Земного ядра (седиментационный,выплавление,распад твердых растворов).

- •2. Гидратация океанической коры, геологические результаты.

- •3. Двухъярусная тлп.

- •4. Понятие о дефектах кристалла, вакансий и дислокации.

- •5. Характеристика реологических профилей литосферы.

- •6. Типы химико-плотностной конвекции в мантии (общемантийная, двухъярусная, каскадная).

- •7. Энергия радиоактивного распада, её вклад в термику Земли.

- •9. Механизмы образования окраинных морей.

- •11. Понятие о химико-плотностной конвекции.

- •13. Строение и химический состав земной коры, литосферы.

- •14. Механизм формирования внутреннего ядра.

- •15. Понятие о процессе субдукции и зонах субдукции. Субдуктология.

- •16. График энергетического баланса Земли.

- •17. Причины нестационарности химико – плотностной конвекции, ее результаты.

- •19. Энергия аккреции, ее влияние на термику Земли.

- •20. Горизонтальные течения в астеносфере (причины возникновения, скорость).

- •21. Геодинамические понятие о геосинклиналях и геосинклинальном процессе.

- •22. Физические свойства недр Земли (вязкость, добротность).

- •23. Акреционные призмы (механизм образования, строение).

- •25. Энергия гравитационной дифференциации, ее роль в термике Земли.

- •26. Движущий механизм литосферных плит

- •27. Понятие об обдукции и сутурных зонах (швах).

- •28. Состав и строение первичной Земли.

- •29. Взаимодействие Земли и Луны на ранних этапах развития (гипотеза Протолуны, геологические следствие)

- •30. Основные положения концепции двухяросной тектоники литосферных плит:

- •31. Лабораторные исследования оливина.

- •33.Причины периодичности в объединении и разъединении континентов, влияние процессов на климат и биосферу Земли.

- •34. Самодиффузия кристаллов.

- •35.Дивергентные (конструктивные) границы литосферных плит (общая характеристика).

- •36. Тектоническая активность Земли (понятия, оценка, функция тектонической активности Земли).

- •37. Понятие о реологии, времени релаксации и твердотелой ползучести.

- •38. Модель «бегущей трещины».

- •39. Параметрические модели внутреннего строение Земли. Их типы, сходства и отличия.

- •40. Понятие о механизм бародиффузии.

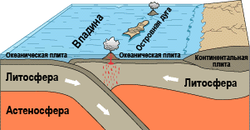

- •41. Конвергентные (деструктивные) границы литосферных плит (общая характеристика).

- •42. Состав строение мантии Земли (модель ю.М. Пущаровского).

- •43. Тепловая конвекция, причины ее возникновения.

- •44. Явление затягивания осадка в зону субдукции.

- •45. Состав и строение ядра (модель ю.М. Пущаровского).

- •46. Причины возникновения гравитационной неустойчивости восходящего плюма в низах мантии.

- •47. Магматизм островных дуг (причины его возникновения, состав, понятие об андезитовой линии).

- •48. Тепловое и дислокационные дефекты кристалла.

- •49. Причина возникновения плюмов.

- •50. Типы горноскладчатых областей с геодинамических позиций.

- •51. Первичное вещество Земли (его состав, доказательства), понятие о пиролите.

- •52. Внутриплитные тектономагматические процессы.

- •53. Этап континентогенеза в геологической истории Земли (характеристика, стадии и фазы).

- •54. Энергия приливного трения, ее влияние на разогрев земных недр.

- •55. Геолого-геофизическое признаки существования конвекционных потоков в мантии.

- •56. Границы скольжения литосферных плит.

- •57. Процесс десерпентизации и дегидратации океанической коры.

- •58. Этап океаногенеза в геологической истории Земли (характеристика, стадии и фазы).

- •59.Типы и причины образования горноскладчатых поясов Земли.

- •60. Геодинамика мантии (основные модели)

- •61. Происхождение атмосферы и гидросферы Земли.

- •62. Понятие о сейсмическом параметре и уравнении Адамса-Вильямсона.

- •63. Стадии выделения земного ядра.

- •64. Концепция террейнов.

- •65. Понятие о «максвелловском реологическом теле».

- •66. Эффективность конвекции в мантии (число Нуссельта).

- •67. Понятие о нелинейной геодинамике.

- •68. Возможные размеры и форма конвекционных ячеек.

- •69. Механизм образования "гранитного" слоя в островных дугах.

- •70. Модель плюм – тектоники.

- •71. Связь тектонических циклов развитии Земли с конвекцией в мантии.

- •72. Характеристика эволюционного параметра (х).

- •73. Реологическая стратификация литосферы.

- •74. Нестационарность химико – плотностной конвекции.

- •75.Понятие о градиенте вакансий и диффузионном потоке.

- •76. Характеристика спрединга (механизм, скорость, цикличность).

- •77. Геодинамическая цикличность в развитии Земли (общая характеристика,основные этапы, стадии и фазы).

- •78. Реальные модели внутреннего строения Земли.

- •79. Законы гидродинамики, доказывающие возможность в мантии конвекционного движения (число Рейнолдса и Рэлея).

- •80. Дегидратация океанической коры (механизм, геологические следствия).

- •81. Литосфера (определение, строение, изменение мощности), литосферные плиты.

1. Возможные механизмы выделения Земного ядра (седиментационный,выплавление,распад твердых растворов).

Рассмотрим два основных подхода к решению этой проблемы: а) раннее выделение ядра – ядро выделилось на протопланетной стадии путем стекания «ядерного» в-ва, представляемый процессом седиментации – осаждение тяжелой компоненты под действием силы тяжести. Время седиментации: tc=Hm/Vc – толщина мантии / ск-ть седиментации. Земля не была расплавленной планетой. Если бы она была расплавлена, то в ядро вместе с железом ушли бы и другие тяжелые элементы, например свинец, т.к. в древних породах присутствуют изотопы свинца. б) позднее – началось не ранее 4 мрлд. л .н. в результате повышения температуры земных недр до начала плавления железа и оксидов железа. Источник энергии – лунные трения, началась зонная плавка в приэкваториальной зоне, а одноячеистая конвекция в мантии перенесла «ядерное» вещество в центр Земли. 2,6 млрд. л.н. ядро выделилось.

Дальше оно накапливается по механизму барродиффузии(распад твердых растворов под влиянием Р и высвобождении железа под влиянием дифференционных процессов). Основываясь на исследованиях Сорохтина и Ушакова, принимается что выделение и формирование земного ядра происходило постепенно без плавления силикатов. Процесс начался не ранее 4млрд лет в результате повышения температуры земных недр до начала плавления железа и его оксидов. Выделенное железо «стекает» к центру,следовательно ядро растет.

2. Гидратация океанической коры, геологические результаты.

В истории развития Мирового океана наиболее чётко и резко должен выделяться момент полного насыщения пород океанической коры водой и последующего отрыва поверхности растущего океана от среднего уровня стояния гребней срединно- океанических хребтов. Объясняется это тем, что до того времени вся дегазировавшаяся из мантии избыточная вода полностью уходила в океаническую кору (масса океана временно сохранялась приблизительно постоянной), т.е. попадая в рифтовые зоны, вода из них обратно уже не вытекала. В результате этого обмена не могла существовать и свободная циркуляция океанских вод по толще океанической коры, а следовательно, и широкий вынос минеральных веществ из рифтовых зон Земли в океаны. Поэтому только после полного насыщения океанической коры водой и некоторого подъёма поверхности океана над уровнем гребней срединно- океанических хребтов из рифтовых зон в океаны стали в изобилии выноситься минеральные компоненты океанической коры, тогда как до этого момента времени состав океанских вод преимущественно определялся только континентальным стоком. (Рис)

3. Двухъярусная тлп.

Основные положения концепции сводятся к следующему:

- существует 2 яруса и, соответственно, два масштаба появления тектоники плит – литосферный и коровый. Первый работает в условиях глобальных горизонтальных движений оболочки, второй при региональных тектонических процессах.

- коровый слой литосферы системами трещин разделен на отдельные микроплиты (их толщина соизмерима с длиной), которые способны перемещаться в горизонтальном направлении автономно относительно мантийной части литосферы.

- верхний(коровый) ярус, в отличие от общелитосферного, при столкновении (коллизии) не испытывает субдукцию, а проявляет себя в виде обдукции (надвиг).

- активизация корового яруса происходит в зонах столкновения крупных литосферных плит, в областях высоких концентраций тектонических напряжений

По-видимому, главной причиной ТЛП служит интенсивное сжатие, которое возникает в зонах коллизии. Расклинивающее действие приводит к тому, что верхний, коровый ярус литосферных плит испытывает скалывание коровых блоков, которые участвуют в формировании горноскладчатой области, а нижний (литосферный ярус) продолжает испытывать поддвиг (субдукцию) под литосферную плиту.

Литосферный ярус хар-ся повышенными температурой и пластичностью, состоит из перидотитов. Верхний (коровый) ярус холодный, хрупкий, подразделяется на несколько подъярусов волноводами.