- •Часть I.

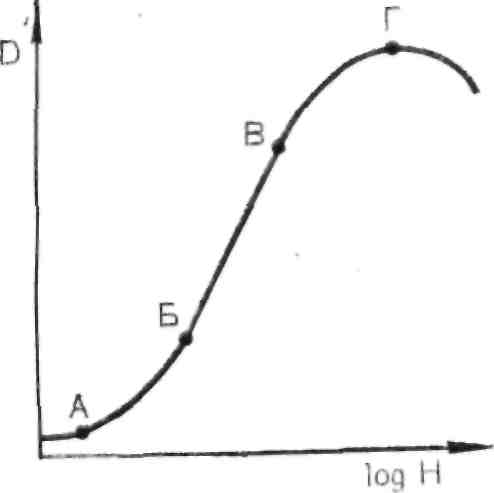

- •1. Типичная форма характеристической кривой фотографического материала

- •4. Кривая резкого перехода одной плотности почернения в другую (а), нерезкого перехода одной плотности почернения в другую (б), обусловленного полутенью (x1 — х2)

- •12. Контурообразующие точки объекта при различном расстоянии фокус трубки — пленка

- •15. Схема правильного применения направленного растра:

- •16. Последствия дефокусировки направленного растра:

- •17. Последствия децентрации (а) и одновременной децентрации и дефокусировки направленного растра (б):

- •18. Два угольника, вырезанные из листа просвинцованной резины, экранирующие участки кожи, не подлежащие облучению

- •Основные характеристики усиливающих экранов для рентгенографии

- •Часть II.

БИБЛИОТЕКА

СРЕДНЕГО

МЕДРАБОТНИКА

В. М. СОКОЛОВ

ВЫБОР

ОПТИМАЛЬНЫХ

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ

(практическое руководство для рентгенолаборантов)

ЛЕНИНГРАД «МЕДИЦИНА» ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1979

БКК 53.6

УДК 616-073.755

Соколов В. М. Выбор оптимальных физико-технических условий рентгенографии (практическое руководство для рентгенолаборантов).— Л.: Медицина, 1979. — 272 с, ил.

В книге описаны методики выбора оптимальных физико-технических условий рентгенографии и определения оптимальной величины экспозиции для получения рентгенограмм с одинаковой оптической плотностью почернений при. изменении условий, влияющих на качество изображения. Даются методические рекомендации по повышению качества рентгеновских снимков, по применению жесткого и повышенной жесткости излучения, по рациональному использованию рентгенодиагностических аппаратов и трубок, по составлению таблицы экспозиции и ее практическому использованию.

Издание предназначено в качестве пособия для рентгенолаборантов.

Книга содержит 22 рисунка, 9 таблиц, библиография — 85 названий.

© Издательство "Медицина", Москва, 1979 г.

Рентгенография относится к основным методикам рентгенологического исследования в медицине. Полученное на рентгенограммах изображение органов и тканей человека в условиях естественного контраста или искусственного контрастирования позволяет осуществлять диагностику повреждений и заболеваний органов и систем человека. Рентгенограммы объективизируют патологические изменения, а поэтому используются для наблюдения за развитием болезни в динамике и для решения экспертных вопросов.

Получение рентгенограмм с использованием современной рентгеновской аппаратуры яв ляется сложным процессом. Оно немыслимо без знания рентгенолаборантами анато мии и рентгеноанатомии чело века, физики рентгеновских лучей, рентгеноскиалогии,

рентгеновской техники, укладок для выполнения рентге-новских снимков, рентгеновских фотоматериалов и технологии их обработки.

При . рентгенографии того или иного органа необходимо укладывать пациента в физиологическое положение и обеспечивать его неподвижность во время съемки, выбирать оптимальные проекционные соотношения между главными плоскостями тела человека (или области исследования) и плоскостью рентгенографической

ВВЕДЕНИЕ

пленки (кассеты), а также направлением центрального луча рабочего пучка рентгеновских лучей; уметь определять расстояние от фокуса рентгеновской трубки до кассеты с пленкой, устанавливать площадь поля облучения в зависимости от размеров рентгенографической пленки; для каждого случая рентгенографии уметь выбирать оптимальную экспозицию и анодное напряжение на рентгеновской трубке с учетом применяющихся типов усиливающих экранов, растра отсеивающей решетки и размера оптического фокуса рентгеновской трубки.

В выполнении рентгенографии рентгенолаборанту принадлежит важное место. Во время проведения рентгенологических исследований он выполняет значительный объем работы, иногда без участия врача-рентгенолога, например при оказании неотложной рентгенологической помощи, при томографии, урографии, рентгенографии черепа, флюорографии, дентографии и др. От степени квалификации и уровня культуры работы рентгенолаборанта зависит качество рентгенологического исследования, а следовательно, своевременное и правильное распознавание заболеваний.

Результаты работы рентгенолаборанта принято оценивать по качеству производимых им рентгеновских снимков, а именно: по объему полезной информации рентгенограмм, их внешнему виду и оформлению. Однако не все рентгенолаборанты умеют производить рентгенограммы хорошего качества, а нередко делают и бракованные снимки.

Для исправления брака снимков производят повторную рентгенографию, которая сопровождается дополнительным расходом дорогостоящих серебросодержащих фотоматериалов, химикалиев, электроэнергии, воды и т. д. Кроме этого, увеличивается лучевая нагрузка на пациентов и людей, проводящих рентгенологические исследования; снижается пропускная способность рентгенодиагностических кабинетов, а следовательно, задерживается клинико-рентгенологическое обследование больных.

Причинами брака в производстве рентгенограмм является то, что химико-фотографическая обработка экспонированных рентгенографических пленок, а так-

же выбор физико-технических условий рентгенографии до настоящего времени полностью не стандартизированы. Поэтому рентгенолаборанты делают рентгенограммы часто переэкспонированными и недопроявленными.

Выбор экспозиции — это трудная задача. Основная трудность заключается в том, что установить зависимость дозы рентгеновского излучения за исследуемым объектом на уровне рентгенографической пленки от анодного напряжения на рентгеновской трубке без специальных приборов невозможно. При этом большую роль также играют толщина, плотность и химический состав исследуемого объекта, электрическая сеть, обеспечивающая питание рентгеновского аппарата, коэффициент контрастности, радиационная чувствительность рентгенографической пленки и величина общей фильтрации рентгеновского излучения 1. Между тем в литературе вопросам рентгеноэкспонометрии не уделяется должного внимания, а те сведения, которые имеются, не дают исчерпывающего ответа на самый главный вопрос: из чего следует исходить при определении экспозиции и какой величины она должна быть для того или иного объекта исследования. Эти трудности не устранены и с вводом в эксплуатацию автоматических рентгеноэкспонометров.

Публикуемые в литературе и прикладывающиеся к рентгеновским аппаратам таблицы экспозиций или условия съемки для частных случаев рентгенографии, без внесения в них поправок, также не могут быть использованы на практике. Поправки вносятся в зависимости от полученных результатов рентгенографии, произведенной по рекомендуемым условиям, т.е. путем многократной рентгенографии, несмотря на то, что повторную рентгенографию разрешается производить только с целью уточнения диагноза [53] 2. Такая методика определения условий съемки недопустима.

1 Общий фильтр — собственный + дополнительный фильтр. Собственный фильтр рентгеновского излучателя — оболочка труб ки + слой трансформаторного масла + жестко встроенный фильтр. Дополнительный фильтр — сменный фильтр на рентгеновском из лучателе или диафрагме.

2 Здесь и далее в квадратных скобках даны ссылки на ли тературу, помещенную в конце книги.

Поэтому очевидна необходимость упорядочения выбора технических условий рентгенографии и химико-фотографической обработки экспонированных рентгенографических пленок. То и другое можно упорядочить путем одновременной стандартизации как технологии обработки экспонированных пленок, так и метода определения оптимальной величины экспозиции. При этих условиях повысится качество рентгеновских снимков и, кроме того, появится реальная возможность получать рентгенограммы с одинаковой оптической плотностью почернения.

В предлагаемом руководстве излагаются современные способы выбора физико-технических условий рентгенографии при медицинских исследованиях; при этом сделан особый акцент на разработанные автором рекомендации по стандартизации «классической» рентгенографии, в числе которых имеется упрощенный метод определения экспозиций, позволяющий не только просто и быстро выбирать оптимальные условия съемки для конкретных объектов исследования, но и получать на разнотипных рентгенодиагностических аппаратах снимки одинакового качества.

Эти рекомендации одобрены многими работниками рентгенодиагностических кабинетов и в настоящее время успешно используются в практических условиях работы медицинских учреждений многих городов РСФСР, АрмССР, МССР. В какой мере в данном руководстве удалось реализовать поставленную задачу и насколько она будет полезной в широкой практике, покажет будущее.

Техническое качество рентгеновского снимка определяется тремя факторами: почернением, резкостью и контрастностью изображения. Тени исследуемого объекта должны быть переданы без искажения. Исключения допускаются лишь в тех случаях, когда этого требует диагностика.

Оптимальные значения

плотностей почернений, резкости и контрастности могут быть получены в тех случаях, когда химико-фотографическая обработка экспонированных рентгенографических пленок производится в стандартных условиях и правильно выбираются физико-технические условия рентгенографии вообще и величина экспозиции в частности.

Под термином «экспозиция» в рентгенотехнике условно подразумевают произведение силы анодного тока на выдержку, или количество электричества, прошедшее через рентгеновскую трубку за время одной съемки. Па некоторых моделях рентгенодиагностических аппаратов величину экспозиции показывает электроизмерительный прибор — милликулонметр.

Выдержка — это время, в течение которого фотографический слой рентгенографической пленки подвергается действию рентгеновского излучения и света усиливающих экранов.

Часть I.

ОСНОВНЫЕ

ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ

НА КАЧЕСТВО

РЕНТГЕНОВСКОГО

СНИМКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО

РЕНТГЕНОВСКОГО СНИМКА

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Физико-техническими условиями, от которых зависит качество рентгеновских снимков, являются: анодное напряжение на рентгеновской трубке, сила анодного тока, выдержка, расстояние от фокуса рентгеновской трубки до рентгенографической пленки (кассеты), качество и тип усиливающих экранов, фотографические свойства рентгенографической пленки, фильтрация рентгеновского излучения, шахтное отношение растра отсеивающей решетки, метод химико-фотографической обработки экспонированных рентгенографических пленок.

Нормальной экспозицией (мА*с) является такая экспозиция, при которой на рентгенографической пленке определенной контрастности и радиационной чувствительности, обработанной определенным проявляющим раствором при определенной его температуре и в течение определенного времени, указанного для данного состава проявителя, получают заданный фотографический эффект. При этом каждый тип рентгенографической пленки должен быть обработан проявителем определенного состава, а состав восстановителя определяется рецептом проявителя. Какие-либо отклонения от стандартных условий химико-фотографической обработки экспонированных рентгенографических пленок исключаются, так как изменение постоянства условий проявления всегда приводит к техническим ошибкам, а рентгенолаборант лишает себя возможности проверить правильность выбранной экспозиции. Нарушение постоянства условий проявления может служить причиной диагностических ошибок, так как при визуальном сравнении серии рентгеновских снимков всегда возникают сомнения, за счет чего произошли изменения оптических плотностей на сравниваемых рентгеновских снимках: вследствие развития патологического процесса или неправильной химико-фотографической обработки экспонированных рентгенографических пленок, или же вариабельности технических условий рентгенографии. Когда обработка экспонированных пленок производится в нестандартных условиях, то подобные сомнения возникают при чтении и одиночных снимков.

Почернение рентгенографической пленки происходит вследствие восстановления металлического се-

ребра в ее экспонированном фотографическом слое, в результате проявления и фиксирования рентгенограммы. На слишком «светлых» (прозрачных) или на слишком «темных» (непрозрачных) рентгеновских снимках изображение видно очень плохо. Только при некоторых средних плотностях почернений определяется наилучшая визуальная различимость деталей в изображении исследуемого объекта.

Оптическая плотность — величина, которая характеризует степень поглощения проходящего через рентгенограмму света металлическим серебром. На основании измерений оптических плотностей определяют фотографические свойства всех светочувствительных материалов па прозрачной основе (подложке). Оптическая плотность является критерием визуальной и фотометрической оценки качества рентгеновских снимков и анализа изображения исследуемого объекта.

Плавный переход от менее плотного к более плотному почернению и наоборот называют нерезкостью. В нерезком изображении, с его постепенными переходами от одной оптической плотности к другой, основная тень окружена полутенью, т. е. любой контур элемента в изображении выглядит размытым, нечетким.

Нерезкость значительно ухудшает зрительное восприятие изображения, в особенности мелких деталей. В начальных стадиях заболеваний, когда имеются незначительные изменения в органах и тканях, нерезкость может привести к тому, что детали в изображении полностью исчезают. Поэтому величина нерезкости играет весьма существенную роль в рентгенодиагностике. При рентгенографии необходимо принимать все меры для получения снимков с максимальной резкостью изображения.

Нерезкость — специфическая особенность рентгенографии. Величина нерезкости в основном зависит от се составляющих: геометрической, динамической, экранной и морфологической.

Под истинной нерезкостью понимают ширину плавного перехода от менее плотного к более плотному почернению и наоборот. Однако в силу ряда физиологических особенностей зрения ширина полутени фактически вдвое больше воспринимаемой человеческими

глазами полутени.

Поэтому под нерезкостью изображения

обычно понимают половину ширины перехода

одной

оптической плотности в другую.![]()

Резкость — субъективное впечатление, получаемое при рассматривании рентгенографического изображения в условиях наилучшей видимости; зависит от величины размытости контуров деталей на снимке. Чем больше величина размытости контуров деталей, тем меньше резкость изображения, и наоборот.

Таким образом, под резкостью изображения понимается скачкообразный (резкий) переход одной оптической плотности в другую.

Разрешающая способность — это способность рентгенографического изображения передавать раздельно близкорасположенные мелкие детали. Разрешающую способность выражают максимальным числом линий, раздельно передаваемых на участке фотографического слоя длиной 1 мм (при одинаковой ширине -линий и промежутков между ними). Под линией принято понимать равные по ширине штрих и промежуток.

Разрешающую способность определяют при помощи тест-объектов, имеющих переменные размеры, которые изменяются в геометрической прогрессии со знаменателем х = корень из 2.

Контраст в рентгенографическом изображении. При прохождении через тело человека рентгеновские лучи ослабляются. Степень ослабления зависит от химического состава, толщины и плотности элементов объекта, расположенных па пути прохождения рентгеновских лучей. Поэтому пучок рентгеновских лучей равномерной интенсивности после прохождения через исследуемый объект в отдельных своих частях приобретает различную интенсивность, т. е. как бы несет в себе не видимое для глаза изображение внутренних деталей исследуемого объекта, их «тени». Такой дифференцированный пучок рентгеновских лучей называют лучевым рельефом, или изображением в пучке. В результате воздействия дифференцированного пуч-

ка рентгеновских лучей на рентгенографическую пленку и последующего ее проявления не видимое для глаза изображение в пучке преобразуется в видимое изображение на пленке, состоящее из почернений различной плотности, формы и величины.

Теневое рентгеновское изображение исследуемого объекта видно на рентгенографической пленке потому, что отдельное ее участки имеют различные плотности почернения, обусловленное естественными и искусственными контрастами в самом объекте.

За исключением воздуха, жировой и костной тканей, другие ткани мало различаются по способности поглощать рентгеновские лучи. Поэтому на обычном снимке они мало различаются по контрасту. Для усиления малых естественных контрастов используется высококонтрастная рентгенографическая пленка с коэффициентом контрастности, равным 2,3—3,5. Коэффициент контрастности, обозначаемый греческой буквой «гамма» (у), характеризует способность данной рентгенографической пленки усиливать естественные контрасты в исследуемом объекте. Так, например, если y = 2,5, то на рентгеновском снимке естественные контрасты усилены в 2,5 раза, если Y = 3, то в 3 раза и т. д. Однако в действительности значения коэффициента контрастности примерно в 1,5 раза меньше указываемых в паспорте и на этикетке упаковки пленки. Такая разница в значениях коэффициентов контрастности обусловлена спецификой сенситометрического испытания рентгенографических пленок.

ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОЧЕРНЕНИЯ

Степень почернения рентгенографической пленки, как и любого другого негативного фотографического материала, характеризуется прозрачностью, т. е. способностью проявленного фотографического слоя на прозрачной основе пропускать определенную долю падающего на него светового потока.

Количественно прозрачность характеризуется величиной коэффициента пропускания и обозначается буквой Т (T-transparence — прозрачность). Коэффициент пропускания определяется отношением свето-

вого потока, прошедшего через участок почернения фотографического слоя на прозрачной основе (F), к световому потоку, падающему на этот слой (Fa):

![]()

Для всех фотографических слоев на прозрачной основе коэффициент пропускания численно может изменяться от 0 до 1 (в процентах — от 0 до 100%), так-как всегда F<F0.

Для удобства расчетов принято пользоваться обратной величиной — непрозрачностью. Количественно непрозрачность определяется коэффициентом поглощения, и обозначается буквой О (О — opacity — непрозрачность). Коэффициент поглощения О есть отношение светового потока, падающего на слой (F0), к световому потоку, прошедшему через него (F):

![]()

ИЛИ

![]()

Коэффициент поглощения характеризует способность фотографического слоя на прозрачной основе задерживать падающий на него свет. Под непрозрачностью понимают кратность ослабления светового потока почернением фотографического слоя. Так, например, если Т = 0,1, то О = 10, так как:

![]()

т. е. при прохождении светового потока через данное почернение фотографического слоя интенсивность светового потока уменьшилась в 10 раз.

Для всех фотографических слоев на прозрачной основе непрозрачность численно может изменяться от 1 до бесконечности, так как всегда F0>F.

Однако при определении плотности почернения принято пользоваться оптической плотностью (D), которая представляет собой десятичный логарифм непро-

зрачности:

![]()

![]()

Иначе, зрительное ощущение интенсивности светового потока пропорционально логарифму почернения (закон Вебера-Фехнера).

Единицей оптической плотности является плотность, при которой световой поток, проходящий через фотографическое почернение, ослабляется в 10 раз, т. е. D = lg 10= 1.

Взаимосвязь между фотометрическими величинами, т. е. между прозрачностью, непрозрачностью и оптической плотностью, представлена в табл. 1.

В первой графе таблицы приведены значения прозрачности, во второй — соответствующие величины прозрачности, выраженные в процентах; в следующей— значения непрозрачности, т. е. числа, обратные приведенным значениям прозрачности; в последней графе — соответствующие величины оптических плотностей.

Из анализа числовых выражений фотометрических величин, приведенных в табл. 1, видно, что значения прозрачности и непрозрачности изменяются в больших пределах, чем оптические плотности почернений. Так, при изменении прозрачности от 1 до 0,001 и непрозрачности от 1 до 1000 оптическая плотность почернения численно изменяется от 0 до 3. Это обусловлено тем, что оптическая плотность является логарифмом непрозрачности.

Некоторые числовые выражения оптических плотностей, представляющие практический интерес, характеризуются следующими примерами:

D0 = 0,06 — оптическая плотность бесцветной основы рентгенографической пленки;

D0 = 0,13 ± 0,04 — оптическая плотность голубой, прокрашенной в массе, основы рентгенографических и флюорографических пленок. Рентгенографические и флюорографические пленки всех марок, выпускаемые объединением «Свема», изготавливаются на голубой

Таблица 1 Взаимосвязь между фотометрическими величинами

Прозрачность Т |

Процент светового потока, пропущенного почернением, т% |

Непрозрачность, О |

Оптическая плотность, D |

1,00 |

100 |

1,00 |

0,00 |

0,87 |

87 |

1.15 |

0,06 |

0,81 |

81 |

1,23 |

0,09 |

0,79 |

79 |

1,27 |

0,10 |

0,76 |

76 |

1,32 |

0,12 |

0,74 |

74 |

1,35 |

0,13 |

0,72 |

72 |

1,39 |

0,14 |

0,70 |

70 |

1,42 |

0,15 |

0,68 |

68 |

1,47 |

0,17 |

0,65 |

65 |

1,54 |

0,18 |

0,63 |

63 |

1,59 |

0,20 |

0,56 |

56 |

1,79 |

0,25 |

0,52 |

52 |

1,92 |

0,28 |

0,50 |

50 |

2.00 |

0,30 |

0,40 |

40 |

2,50 |

0,40 |

0,32 |

32 |

3,12 |

0,50 |

0,25 |

25 |

4,00 |

0,60 |

0,20 |

20 |

5,00 |

0,70 |

0,16 |

16 |

6,25 |

0,80 |

0,125 |

12,5 |

8,00 |

0,90 |

0,100 |

10,0 |

10,0 |

1,00 |

0,079 |

7.9 |

12,7 |

1,10 |

0,063 |

6,3 |

15.9 |

1,20 |

0,050 |

5,0 |

20,0 |

1,30 |

0,010 |

4,0 |

25,0 |

1,40 |

0,032 |

3,2 |

31,6 |

1,50 |

0,025 |

2,5 |

40,0 |

1,60 |

0,020 |

2,0 |

50,0 |

1,70 |

0,016 |

1,6 |

63,0 |

1,80 |

0,0125 |

1,25 |

80,0 |

1,90 |

0,0100 |

1,00 |

100 |

2.00 |

0,0063 |

0,63 |

159 |

2,20 |

0,0040 |

0,10 |

250 |

2,40 |

0,0025 |

0,25 |

400 |

2,60 |

0,0016 |

0,16 |

630 |

2,80 |

0,0010 |

0,10 |

1000 |

3,00 |

основе, позволяющей получать на снимках четкое изображение, без ореолов;

D0 = 0,12 — предельно допустимая плотность фотографической вуали1 при выпуске пленок марки РЗ-2, то же для пленок марки РФ-3 — D0 = 0,14; для пленок марки РФХ-1 — D0 = 0,18; то же для пленок марок РМ-1, РМ-1Т, РМ-6, РЗ-1, а также предельно допустимая плотность фотографической вуали к концу гарантийного срока хранения пленок марки РЗ-2—D0 = 0,2.

Предельно допустимая плотность фотографической вуали к концу гарантийного срока хранения пленок марки РФ-3 и РФХ-1 — D0 = 0,25; к концу гарантийного срока хранения пленок марки РМ-6 — D0 = 0,28; то же для пленок марок РМ-1, РМ-1Т, РЗ-1, D0 = 0,3.

При фотометрировании рентгеновских снимков установлено, что при рассматривании рентгеновских снимков на негатоскопе глаза человека удовлетворительно различают мелкие детали в тех местах пленки, которые имеют величину оптических плотностей в диапазоне от 0,3 до 2, т. е. при ослаблении почернениями света негатоскопа в 2—100 раз. Хорошо различаются мелкие детали в тех местах пленки, которые имеют величину оптических плотностей в диапазоне от 0,5 до 1,5, т. е. при ослаблении почернениями света негатоскопа в 3,16—31,6 раза, и лучше всего детали различаются при оптической плотности D примерно равно 1, т. е. при ослаблении почернением света негатоскопа примерно в 10 раз. Такая оптическая плотность визуально характеризуется как темно-серая.

Величина оптической плотности фона рентгеновского снимка равна 2,8—3.

Оптическая плотность почернения рентгенографической пленки зависит от интенсивности рентгеновского излучения, действующего на пленку, и выдержки. Поскольку интенсивность рентгеновского излучения за исследуемым объектом на уровне пленки зависит от величины анодного тока, прошедшего через рентгеновскую трубку во время съемки, и анодного напряжения на трубке, возведенной в пятую степень, то

1 Вуаль фотографическая — почернение фотографического слоя за счет проявления неэкспонированных микрокристаллов бромистого серебра.

изменение

оптической плотности может быть

выражено следующим образом:![]()

Из выражения (8) видно, что при незначительном изменении анодного напряжения па рентгеновской трубке резко изменяется энергия рентгеновских лучей, действующих на светочувствительный слой пленки, и, следовательно, величина оптической плотности в большей степени зависит от величины анодного напряжения на рентгеновской трубке, нежели от силы анодного тока, прошедшего через трубку, и выдержки. Кроме того, если при неизмененном анодном напряжении на рентгеновской трубке и прочих равных условиях съемки силу тока изменять обратно пропорционально выдержке или выдержку изменять обратно пропорционально силе тока, то плотность почернения рентгенографической пленки практически будет одной и той же:

![]()

Предположим, что для снимка выбрана экспозиция 60 мА*с, то при неизмененном анодном напряжении на рентгеновской трубке и прочих равных условиях съемки могут быть следующие сочетания силы анодного тока и выдержки:

15 мА и 4,0 с 300 мА и 0,20 с

40 мА и 1,5 с 400 мА и 0,15 с

60 мА и 1,0 с 600 мА и 0,10 с

100 мА и 0,6 с 1000 мА и 0,06 с и др.

Из выражения (8) также видно, что если анодное напряжение на рентгеновской трубке изменять обратно пропорционально экспозиции или экспозицию изменять обратно пропорционально анодному напряжению на трубке, то при прочих равных условиях съемки плотность почернения рентгенографической пленки практически будет одной и той же:

![]()

Предположим, что для снимка выбрано анодное напряжение на рентгеновской трубке 76кВМакc. и экспозиция 100 мА-с, то при постоянстве других факторов, определяющих плотность почернения рентгенографической пленки, могут быть следующие сочетания напряжения и экспозиции:

44 кВмакс. и 1600 мА-с 100 кВмакс. и 2.5 мА ■ с

48 кВмакс. и 1000 мА-с ПО кВмакс. и 16 мА-с

57 кВмакс. и 400 мА-с 125 кВмакс. и 8 мА • с

83 кВмакс. и 60 мА • с 150 кВмакс. и 3,2 мА • с и др.

Из этих данных видно, что рентгенографическая пленка, как и другие фотографические материалы, подчиняется основному закону фотохимии (закону Бунзена и Роско), согласно которому количество серебра, образующееся при фотохимической реакции, пропорционально интенсивности рентгеновского излучения за время экспонирования фотографического слоя 1. Этот закон часто называют законом взаимоза-местнмости, и он соблюдается во всех случаях, когда фотохимическая реакция не осложняется вторичными нефотохимическими (темповыми) реакциями. В рентгенографическом процессе такой темновой реакцией будет проявление.

Во всех случаях, когда требуется изменить контраст или резкость изображения, можно использовать взаимозаместимость анодного напряжения и экспозиции.

Известно, что контраст в изображении, при прочих равных условиях, зависит от величины анодного напряжения на рентгеновской трубке, а резкость—от выдержки.

Для уменьшения динамической нерезкости изображения следует сокращать выдержку за счет повышения анодного напряжения на рентгеновской трубке, но при условии, если при этом не изменится контраст в изображении. В тех случаях, когда требуется сохранить контраст в изображении прежним, то сокращение выдержки производится за счет соответствующего

1 Фотохимическими называются процессы, протекающие в фотографическом слое в результате поглощения света и рентгеновского излучения.

увеличения силы анодного тока. А если требуется изменить контраст в изображении, то повышение или понижение анодного напряжения производится за счет уменьшения или увеличения экспозиции, т. е. за счет силы анодного тока или выдержки, или обеих величин одновременно.

Однако изменение качественной характеристики рентгеновского снимка допускается лишь тогда, когда этого требует диагностика; во всех остальных случаях техническое качество рентгеновских снимков должно быть стандартным.

Предварительная установка требуемых для съемки экспозиционных величин и анодного напряжения на рентгеновской трубке на рентгенодиагностических аппаратах осуществляется при помощи рукояток коммутаторов и клавишных переключателей. На всех отечественных рентгенодиагностических аппаратах регулировка напряжения на трубке, силы анодного тока и выдержки производится не плавно, а ступенчато. Особенности ступенчатого регулирования величин анодного напряжения силы тока и выдержки заключаются в том, что при изменении на один контакт (т. е. па одну ступень) какой-либо одной из названных управляемых величин плотность почернения рентгенографической пленки соответственно изменится в 1,58 раза, за исключением аппаратов завода «Мосрентген», на которых регулирование выдержки производится более мелкими ступенями, а поэтому плотность почернения рентгенографической пленки изменяется в 1,58 раза при изменении выдержки на две ступени регулирования. Следовательно, при изменении на одну ступень величины анодного напряжения на рентгеновской трубке или силы анодного тока, или выдержки (на две ступени выдержки на аппаратах завода «Мосрентген») соответственно изменяется плотность почернения рентгенографической пленки в 1,58 раза. Поэтому плотность почернения рентгенографической пленки будет в среднем одной и той. же, если при неизмененной величине анодного напряжения и прочих равных условиях съемки:

— увеличить на одну ступень силу анодного тока и одновременно уменьшить на одну ступень выдержку (на две ступени на аппаратах завода «Мосрентген»);

уменьшить на одну ступень силу анодного тока и одновременно увеличить на одну ступень выдержку (на две ступени на аппаратах завода «Мосрентген») ;

увеличить на несколько ступеней силу анодного тока и одновременно на столько же ступеней уменьшить выдержку;

уменьшить на несколько ступеней силу анодного тока и одновременно на столько же ступеней увеличить выдержку;

увеличить на одну ступень выдержку (на две ступени на аппаратах завода «Мосрентген») и одновременно уменьшить на одну ступень силу анодного тока;

уменьшить на одну ступень выдержку (на две ступени на аппаратах завода «Мосрентген») и одновременно увеличить на одну ступень силу анодного тока;

увеличить на несколько ступеней выдержку и одновременно уменьшить на столько же ступеней силу анодного тока;

уменьшить на несколько ступеней выдержку и одновременно увеличить на столько же ступеней силу анодного тока. Так на практике выполняют условие (9). Выполнение на практике условия (10) ничем не отличается от предыдущего: на сколько ступеней понизилось анодное напряжение на рентгеновской трубке, на столько же ступеней следует увеличить экспозицию. При этом безразлично, за счет какой величины произойдет изменение экспозиции (за счет выдержки или силы анодного тока), плотность почернения рентгенографической пленки в среднем будет одной и той же.

Характеристическая кривая. Количественную зависимость между экспозиционными дозами рентгеновского излучения и оптическими плотностями почернений принято выражать в графической форме в виде характеристической кривой, или кривой почернений. Характеристическая кривая показывает зависимость оптических плотностей от экспозиционных доз рентгеновского излучения, а также радиационную чувствительность, контрастность, фотографическую широту и плотность фотографической вуали.

Измерения фотографических величин производят в рентгеносенситометре1. На испытуемую пленку воздействуют заранее дозированным рентгеновским излучением и получают сенситограммы 2, а затем измеряют фотографический результат этого воздействия. Путем графического сопоставления величин экспозиционных доз рентгеновского излучения с их фотографическим действием делают выводы о свойствах испытуемой пленки. Поскольку сенситометрические испытания 3 «экранных» рентгенографических пленок проводятся с соответствующим комплектом усиливающих экранов, так же как и для рентгенографии в большинстве случаев используется «экранная» пленка, то в данном руководстве все характеристики рентгенографических пленок или полученного на них изображения относятся к «экранной» пленке.

На рис. 1 приведена типичная форма характеристической кривой рентгенографической пленки. Построение такой кривой производится на сенситометрическом бланке, представляющем собой прямоугольную систему координат. На оси абсцисс откладывают величины логарифмов экспозиционных доз рентгеновского излучения (lgH), а на оси ординат — оптические плотности полей сенситограммы (D), полученной экспонированием фотографического слоя в сенситометре.

Типичная форма полной характеристической кривой имеет пять участков. Начальный участок до точки А, параллельный горизонтальной оси, называется областью вуали. Вуаль — нежелательное, но неизбежное явление. Она образуется в результате взаимодей-

1 Рентгеносенситометр — прибор для экспонирования рентге нофотоматериалов, используемый для испытания их фотографи ческих свойств. Его назначение—получение на различных участ ках испытуемого рентгенофотоматериала различных точно изве стных экспозиционных доз рентгеновского излучения. Экспониро вание пленок производится на рентгеносенситометре по шкале времени, что достигается применением модулятора экспозиций с 15 вырезами, угловые размеры которых изменяются в геометри ческой прогрессии со знаменателем х=корнь из 2 .

2 Сенситограмма — шкала почернений на рентгенофотомате риале, образующаяся под действием различных экспозиционных доз рентгеновского излучения.

3 «Сенситометрия» — «измерение чувствительности» (от ла тинского sensus — чувствительность и греческого metron — мерю).

ствия микрокристаллов галоидного серебра фотографического слоя с проявителем, а не в результате экспонирования пленки. Величина плотности вуали (D0) определяется по неэкспонированному полю сенситограммы.