- •Матрицы. Основные понятия. Линейные операции над матрицами и их свойства.

- •Определитель матрицы. Свойства определителей.

- •Миноры и алгебраические дополнения.

- •Теорема замещения.

- •Теорема аннулирования.

- •Некоторые методы вычисления определителей.

- •Умножение матриц. Свойства умножения.

- •Транспонирование матриц.

- •Обратная матрица. Необходимое и достаточное условие существования обратной матрицы. Нахождение обратной матрицы.

- •Матричная запись системы линейных уравнений и её решения.

- •Решение невырожденных линейных систем, формулы Крамера.

- •Ранг матрицы. Свойства ранга матрицы. Вычисление ранга матрицы с помощью элементарных преобразований.

- •Теорема Кронекера - Капелле. Решение произвольных линейных систем.

- •Система однородных линейных уравнений.

- •Решение систем линейных уравнений методом последовательного исключения неизвестных (метод Гаусса).

- •Размерность и базис линейного пространства.

- •Вектор. Проекция вектора на ось.

- •Теорема об единственности разложения вектора по базису. Координаты вектора. Декартова система координат.

- •Расстояние между двумя точками.

- •Деление отрезка в данном отношении.

- •Направление вектора в пространстве.

- •Скалярное произведение векторов и его свойства.

- •Механический смысл скалярного произведения.

- •Ортонормированный базис. Выражение скалярного произведения через координаты в ортонормированном базисе.

- •Векторное произведение векторов и его свойства.

- •Смешанное произведение векторов в координатах.

- •Условия коллинеарности, ортогональности, компланарности векторов.

- •Нормальное уравнение плоскости.

- •Общее уравнение плоскости. Частные случаи расположения плоскости.

- •Угол между прямой и плоскостью. Условие параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Определение точек пересечения прямой и плоскости.

- •Окружность. Определение. Вывод канонического уравнения.

- •Эллипс. Определение. Вывод канонического уравнения. Исследование формыэллипса.

- •Гипербола. Определение. Вывод канонического уравнения гиперболы. Исследование формы гиперболы.

- •Парабола. Определение. Вывод канонического уравнение параболы.

- •Исследование общего уравнения линии 2 порядка в случае отсутствия члена с произведением текущих координат.

- •Сфера. Определение. Вывод канонического уравнения.

- •Цилиндрические поверхности.

- •Эллипсоиды.

- •Гиперболоиды.

- •Параболоиды.

- •Канонические поверхности.

- •Функция. Основные понятия. Способы её задания.

- •Числовая последовательность и её предел.

- •Последовательность. Теорема Больцано – Вейерштрасса.

- •Число е. Натуральные логарифмы.

- •Конечный предел функции.

- •Бесконечный предел функции.

- •Односторонние пределы.

- •Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Связь между б.М и б.Б функциями.

- •Предел суммы, произведения, частного.

- •Теорема о промежуточной функции

- •Первый замечательны предел.

- •Второй замечательный предел.

- •Сравнение б.М функций. Эквивалентные б.М функции.

- •Свойства эквивалентные б.М функций.

- •Непрерывность функции в точке. Определение. Свойства функций, непрерывных в точке.

- •Непрерывность функции на отрезке.

- •Свойства функций, непрерывных в отрезке. Точки разрыва и их классификация.

- •Производная. Определение. Механический и геометрический смысл производной.

- •Дифференцируемость функции. Определение. Теорема о непрерывности дифференцируемой функции.

- •Основные правила дифференцируемости.

- •Производная сложной функции.

- •Производная обратной функции.

- •Гиперболические функции и их дифференцирование.

- •Дифференцирование функций, заданной неявно.

- •Дифференцирование функций, заданной параметрически.

- •Производные и дифференциалы высших порядков.

- •Теорема Ролля. Геометрический смысл теоремы Ролля.

- •Теорема Лагранжа. Геометрический смысл теоремы Лагранжа.

- •Теорема Коши

- •Правило Лопиталя и его применение к вычислению переводов.

- •Формула Тейлора и её приложение.

- •1Исследование ф-ций и построение их графиков с помощью дифференциального исчисления.

Свойства эквивалентные б.М функций.

Свойства эквивалентных бесконечно малых:

1. Разность двух эквивалентных бесконечно малых есть бесконечно малая высшего порядка относительно каждой из них.

2. Если из суммы нескольких бесконечно малых разных порядков отбросить бесконечно малые высших порядков, то оставшаяся часть, называемая главной, эквивалентна всей сумме.

Из первого свойства следует, что эквивалентные бесконечно малые могут сделаться приближенно равными со сколь угодно малой относительной погрешностью. Поэтому знак мы применяем как для обозначения эквивалентности бесконечно малых, так и для записи приближенного равенства их достаточно малых значений.

Непрерывность функции в точке. Определение. Свойства функций, непрерывных в точке.

Пусть функция f(x) определена в некоторой окрестности O(x0) точки x0 (включая саму точку x0).

Функция

f(x) называется непрерывной в точке x0,

если существует

,

равный значению функции f(x) в этой точке:

=f(x0).

Необходимое

и достаточное условие непрерывности

функции в точке :

,

равный значению функции f(x) в этой точке:

=f(x0).

Необходимое

и достаточное условие непрерывности

функции в точке :

Функция

y = f(x) непрерывна в точке х0 тогда и только

тогда, когда

Замечание. Условие можно трактовать как второе определение непрерывности функции в точке. Оба определения эквивалентны.

Пусть функция f(x) определена в полуинтервале [x0, x0 + δ ).

Функция

f(x) называется непрерывной

справа в точке x0,

если существует односторонний предел

Пусть функция f(x) определена в полуинтервале (x0 − δ, x0].

Функция f(x) называется непрерывной слева в точке x0, если существует односторонний предел

Непрерывность суммы, произведения и частного двух непрерывных функций :

Теорема 1. Если функции f(x) и g(x) непрерывны в точке х0, то в этой точке непрерывны

f(x) ± g(x),

f(x) · g(x),

,

(g(x0) ≠ 0).

,

(g(x0) ≠ 0).

Непрерывность функции на отрезке.

1) Функция называется непрерывной справа в точке a, если lim x a + 0 f(x) = f (a) и непрерывной слева в точке a, если lim x b + 0 f(x) = f (b).

2) Функция называется непрерывной на отрезке [a,b], если она непрерывна во всех внутренних точках отрезка и непрерывна справа на левом конце и непрерывна слева на правом конце.

Свойства функций, непрерывных в отрезке. Точки разрыва и их классификация.

Свойства функций, непрерывных на отрезке:

Теорема (Вейерштрасса): если функция непрерывна на отрезке, то она достигает на этом отрезке своего наибольшего и наименьшего значений.

Следствие: если функция непрерывна на отрезке, то она ограничена на этом отрезке.

Непрерывность функции в интервале и на отрезке:

Функция y=f(x) называется непрерывной в интервале (a,b),если она непрерывна в каждой точке этого интервала.

Функция

y=f(x)

называется непрерывной

на отрезке [a,b]

, если она непрерывна в интервале (a,b)

и в точке х=а непрерывна справа (т.е.

),

а в точке x=b

непрерывна слева (

),

а в точке x=b

непрерывна слева (

).

).

Равномерная непрерывность:

Функция f: X → R называется равномерно-непрерывной на множестве X, если

.

.

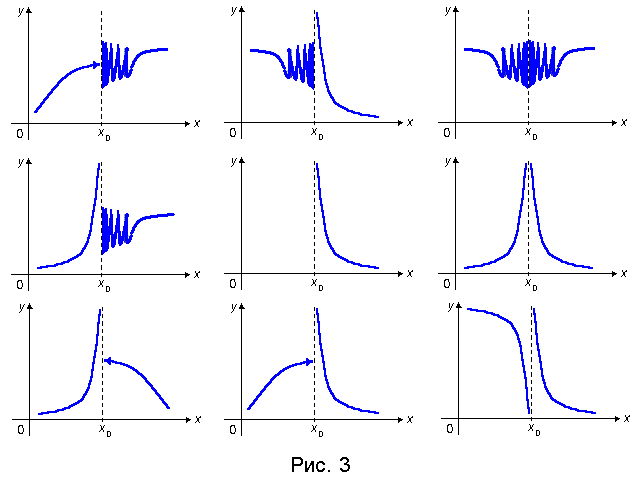

классификация точек разрыва.

Рассмотрим некоторую функцию f(x), непрерывную в окрестности точки х0, за исключением может быть самой этой точки. Из определения точки разрыва функции следует, что х = х0 является точкой разрыва, если функция не определена в этой точке, или не является в ней непрерывной.

Следует отметить также, что непрерывность функции может быть односторонней. Поясним это следующим образом.

Если односторонний предел , то функция называется непрерывной справа.

Если

односторонний предел

,

то функция называется непрерывной

слева.

Если

односторонний предел

,

то функция называется непрерывной

слева.

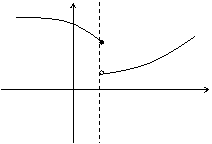

Точка х0 называется точкой разрыва функции f(x), если f(x) не определена в точке х0 или не является непрерывной в этой точке.

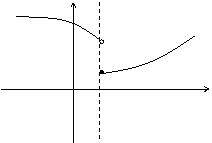

Точка

х0 называется точкой

разрыва 1- го рода,

если в этой точке функция f(x) имеет

конечные, но не равные друг другу левый

и правый пределы.

Для выполнения условий этого определения не требуется, чтобы функция была определена в точке х = х0, достаточно того, что она определена слева и справа от нее.

Точка х0 называется точкой разрыва 2 – го рода, если в этой точке функция f(x) не имеет хотя бы одного из односторонних пределов или хотя бы один из них бесконечен.

Если значения на концах разрыва совпадают, то для наличия разрыва нужно, чтобы либо эти совпадающие значения были отличны от значения функции в точке , либо функция в этой точке была вовсе не определена. Если в этом случае переопределить (или доопределить) функцию в точке , то полученная изменённая функция будет уже непрерывна в точке и разрыв в точке исчезнет; отсюда и название такого разрыва -- устранимый.