- •Интерференции света в тонких пленках

- •Применение интерференции света

- •Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке

- •§ 191. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков

- •Двойное лучепреломление

- •Волновые свойства микрочастиц. Дифракция электронов

- •Спектр атома водорода по Бору

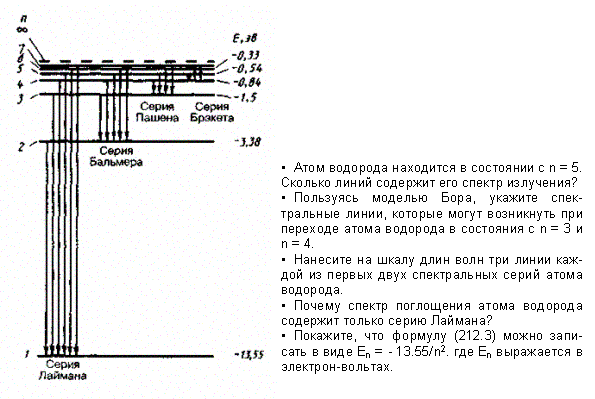

Спектр атома водорода по Бору

Постулаты, выдвинутые Бором, позволили рассчитать спектр атома водорода и водородоподобных систем — систем, состоящих из ядра с зарядом Ze и одного электрона (например, ионы Не+, Li2+), а также теоретически вычислить постоянную Ридберга.

Следуя Бору, рассмотрим движение электрона в водородоподобной системе, ограничиваясь круговыми стационарными орбитами. Решая совместно уравнение (208.1) mev2/r = Ze2/(40r2), предложенное Резерфордом, и уравнение (210.1), получим выражение для радиуса n-й стационарной орбиты:

![]()

где n = 1, 2, 3, ... . Из выражения (212.1) следует, что радиусы орбит растут пропорционально квадратам целых чисел.

Для атома водорода (Z = 1) радиус первой орбиты электрона при n = 1, называемый первым воровским радиусом (а), равен

![]()

что соответствует расчетам на основании кинетической теории газов. Так как радиусы стационарных орбит измерить невозможно, то для проверки теории необходимо обратиться к таким величинам, которые могут быть измерены экспериментально. Такой величиной является энергия, излучаемая и поглощаемая атомами водорода.

Полная энергия электрона в водородоподобной системе складывается из его кинетической энергии (mev2/2) и потенциальной энергии в электростатическом поле ядра (-Ze2/(40r):

![]()

(учли,

что

;

см. (208.1)). Учитывая квантованные для

радиуса n-й

стационарной орбиты значения (212.1),

получим, что энергия электрона может

принимать только следующие дозволенные

дискретные значения:

;

см. (208.1)). Учитывая квантованные для

радиуса n-й

стационарной орбиты значения (212.1),

получим, что энергия электрона может

принимать только следующие дозволенные

дискретные значения:

![]()

где знак минус означает, что электрон находится в связанном состоянии.

Из формулы (212.3) следует, что энергетические состояния атома образуют последовательность энергетических уровней, изменяющихся в зависимости от значения n. Целое число n в выражении (212.3), определяющее энергетические уровни атома, называется главным квантовым числом. Энергетическое состояние с n = 1 является основным (нормальным) состоянием; состояния с n > 1 являются возбужденными. Энергетический уровень, соответствующий основному состоянию атома, называется основным (нормальным) уровнем; все остальные уровни являются возбужденными.

![]()

откуда частота излучения

![]() (212.4)

(212.4)

![]()

Воспользовавшись при вычислении R современными значениями универсальных постоянных, получим величину, совпадающую с экспериментальным значением постоянной Ридберга в эмпирических формулах для атома водорода (см. § 209). Это совпадение убедительно доказывает правильность полученной Бором формулы (212.3) для энергетических уровней водородоподобной системы.

Спектр поглощения атома водорода является линейчатым, но содержит при нормальных условиях только серию Лаймана. Он также объясняется теорией Бора. Так как свободные атомы водорода обычно находятся в основном состоянии (стационарное состояние с наименьшей энергией при n = 1), то при сообщении атомам извне определенной энергии могут наблюдаться лишь переходы атомов из основного состояния в возбужденные (возникает серия Лаймана).

Многоэлектронные атомы

Принцип Паули. Распределение электронов в атоме по состояниям. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева.

Если тождественные частицы имеют одинаковые квантовые числа, то их волновая функция симметрична относительно перестановки частиц. Отсюда следует, что два одинаковых фермиона, входящих в одну систему, не могут находиться в одинаковых состояниях, так как для фермионов волновая функция должна быть антисимметричной. Обобщая опытные данные, В. Паули сформулировал принцип, согласно которому системы фермионов встречаются в природе только в состояниях, описываемых антисимметричными волновыми функциями (квантово-механическая формулировка принципа Паули).

Из этого положения вытекает более простая формулировка принципа Паули, которая и была введена им в квантовую теорию (1925) еще до построения квантовой механики: в системе одинаковых фермионов любые два из них не могут одновременно находиться в одном и том же состоянии. Отметим, что число однотипных бозонов, находящихся в одном и том же состоянии, не лимитируется.

Напомним, что состояние электрона в атоме однозначно определяется набором четырех квантовых чисел:

главного n (n =1, 2, 3, ...),

орбитального l (l = 0, 1, 2, ..., n—1),

магнитного ml (ml = - l, .... - 1, 0, +1, ..., + l),

магнитного спинового (ms = + 1/2, - 1/2).

Распределение электронов в атоме подчиняется принципу Паули, который может быть использован в его простейшей формулировке: в одном и том же атоме не может быть более одного электрона с одинаковым набором четырех квантовых чисел n, l, ml и ms, т. е.

![]()

Совокупность электронов в многоэлектронном атоме, имеющих одно и то же главное квантовое число n, называют электронной оболочкой. В каждой из оболочек электроны распределяются по подоболочкам, соответствующим данному l. Поскольку .орбитальное квантовое число принимает значения от 0 до n - 1, число подоболочек равно порядковому номеру n оболочки. Количество электронов в подоболочке определяется магнитным и магнитным спиновым квантовыми числами: максимальное число электронов в подоболочке с данным l равно 2(2l + 1). Обозначения оболочек, а также распределение электронов по оболочкам и подоболочкам представлены в табл. 6.

Таблица 6

Главное квантовое число л |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|||||||||||

Символ оболочки |

К |

L |

M |

N |

О |

|||||||||||

Максимальное число электронов в оболочке |

2 |

8 |

18 |

32 |

50 |

|||||||||||

Орбитальное квантовое число l |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

2 |

0 |

1 |

2 |

3 |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Символ подоболочки |

1s |

2s |

2р |

3s |

3р |

3d |

4s |

4р |

4d |

4f |

5s |

5p |

5d |

5f |

5g |

|

Максимальное число электронов в подоболочке |

2 |

2 |

6 |

2 |

6 |

10 |

2 |

6 |

10 |

14 |

2 |

6 |

10 |

14 |

18 |

|

Принцип Паули, лежащий в основе систематики заполнения электронных состояний в атомах, позволяет объяснить Периодическую систему элементов Д. И. Менделеева (1869) — фундаментального закона природы, являющегося основой современной химии, атомной и ядерной физики.

Д. И. Менделеев ввел понятие порядкового номера Z химического элемента, равного числу протонов в ядре и соответственно общему числу электронов в электронной оболочке атома. Расположив химические элементы по мере возрастания порядковых номеров, он получил периодичность в изменении химических свойств элементов.

Рентгеновские

спектры. Природа сплошного и

характеристического рентгеновских

спектров. Объяснить закон Мозли. Записать

на основе этого закона формулу для

частоты

-линии

характеристического спектра

-линии

характеристического спектра

Большую роль в выяснении строения атома, а именно распределения электронов по оболочкам, сыграло излучение, открытое в 1895 г. немецким физиком В. Рентгеном (1845—1923) и названное рентгеновским. Самым распространенным источником рентгеновского излучения является рентгеновская трубка, в которой сильно ускоренные электрическим полем электроны бомбардируют анод (металлическая мишень из тяжелых металлов, например W или Pt), испытывая на нем резкое торможение. При этом возникает рентгеновское излучение, представляющее собой электромагнитные волны с длиной волны примерно 1012 —10-8 м. Волновая природа рентгеновского излучения доказана опытами по его дифракции, рассмотренными в § 182.

Исследование спектрального состава рентгеновского излучения показывает, что его спектр имеет сложную структуру (рис. 306) и зависит как от энергии электронов, так и от материала анода. Спектр представляет собой наложение сплошного спектра, ограниченного со стороны коротких длин волн некоторой границей min, называемой границей сплошного спектра, и линейчатого спектра — совокупности отдельных линий, появляющихся на фоне сплошного спектра.

Исследуя рентгеновские спектры элементов, английский физик Г. Мозли (1887—1915) установил в 1913 г. соотношение, называемое законом Мозли:

(229.2)

(229.2)

где v — частота, соответствующая данной линии характеристического рентгеновского излучения, R — постоянная Ридберга, — постоянная экранирования, m = 1, 2, 3, ... (определяет рентгеновскую серию), n принимает целочисленные значения начиная с от +1 (определяет отдельную линию соответствующей серии). Закон Мозли (229.2) подобен обобщенной формуле Бальмера (209.3) для атома водорода.

Смысл постоянной экранирования заключается в том, что на электрон, совершающий переход, соответствующий некоторой пинии, действует не весь заряд ядра Ze, а заряд (Z - )e, ослабленный экранирующим действием других электронов. Например, для Кa-линии = 1, и закон Мозли запишется в виде

Элементы квантовой электроники

Спонтанное и вынужденное излучения фотонов. Вероятность переходов.

Принцип работы квантового генератора. Особенности лазерного излучения. Применение лазеров.

Рис. 309

Атом, находясь в возбужденном состоянии 2, может через некоторый промежуток времени спонтанно, без каких-либо внешних воздействий, перейти в состояние с низшей энергией (в нашем случае в основное), отдавая избыточную энергию в виде электрома нитного излучения (испуская фотон с энергией hv = E2 – E1). Процесс испускания фотона возбужденным атомом (возбужденной микросистемой) без каких-либо внешних воздействий называется спонтанным (или самопроизвольным) излучешкм (рис. 309, б). Чем больше вероятность спонтанных переходов, тем меньше среднее время жизни атома в возбужденном состоянии. Так как спонтанные переходы взаимно не связаны, то спонтанное излучение некогерентно.

В 1916 г. А. Эйнштейн для объяснения наблюдавшегося на опыте термодинамического равновесия между веществом и испускаемым и поглощаемым им излучением постулировал, что помимо поглощения и спонтанного излучения должен существовать третий, качественно иной тип взаимодействия. Если на атом, находящийся в возбужденном состоянии 2, действует внешнее излучение с частотой, удовлетворяющей условию hv = E2 – E1, то возникает вынужденный (индуцированный) переход в основное состояние 1 с излучением фотона той же энергии hv = E2 – E1 (рис. 309, в). При подобном переходе происходит излучение атомом фотона дополнительно к тому фотону, под действием которого произошел переход. Возникающее в результате таких переходов излучение называется вынужденным (индуцированным) излучением. Таким образом, в процесс вынужденного излучения вовлечены два фотона: первичный фотон, вызывающий испускание излучения возбужденным атомом, и вторичный фотон, испущенный атомом. Существенно, что вторичные фотоны неотличимы от первичных, являясь точной их копией.

Практически инверсное состояние среды осуществлено в принципиально новых источниках излучения — оптических квантовых генераторах, или лазерах (от первых букв английского названия Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — усиление света с помощью вынужденного излучения). Лазеры генерируют в видимой, инфракрасной и ближней ультрафиолетовой областях (в оптическом диапазоне). Идея качественно нового принципа усиления и генерации электромагнитных волн, примененная в мазерах (генераторы и усилители, работающие в сантиметровом диапазоне радиоволн) и лазерах, принадлежит российским ученым Н. Г. Басову (р. 1922) и А. М. Прохорову (р. 1916) и американскому физику Ч. Таунсу (р. 1915), удостоенным Нобелевской премии 1964 г.

Важнейшими из существующих типов лазеров являются твердотельные, газовые, полупроводниковые и жидкостные (в основу такого деления положен тип активной среды). Более точная классификация учитывает также и методы накачки — оптические, тепловые, химические, электроионизационные и др. Кроме того, необходимо принимать во внимание и режим генерации — непрерывный или импульсный.

Лазер обязательно имеет три основных компонента: 1) активную среду, в которой создаются состояния с инверсией населенностей; 2) систему накачки (устройство для создания инверсии в активной среде); 3) оптический резонатор (устройство, выделя ющее в пространство избирательное направление пучка фотонов и формирующее выходящий световой пучок).

Лазерное излучение обладает следующими свойствами:

Временная и пространственная когерентность (см. § 171). Время когерентности составляет 10 -3 с, что соответствует длине когерентности порядка 105 м (lког = ског), т. е. на семь порядков выше, чем для обычных источников света.

Строгая монохроматичность ( < 10-11 м).

Большая плотность потока энергии. Если, например, рубиновый стержень при накачке получил энергию W = 20 Дж и высветился за 10-3 с, то поток излучения Фе=20/10-3 Дж/с = 2104 Вт. Фокусируя это излучение на площади 1 мм2, получим плотность потока энергии Фе/S = 2104/10-6 Вт/м2 = 21010 Вт/м2.

Очень малое угловое расхождение в пучке. Например, при использовании специальной фокусировки луч лазера, направленный с Земли, дал бы на поверхности Луны световое пятно диаметром примерно 3 км (луч прожектора осветил бы поверхность диаметром примерно 40 000 км).

К.п.д. лазеров колеблется в широких пределах — от 0,01% (для гелий-неонового лазера) до 75% (для лазера на стекле с неодимом), хотя у большинства лазеров к.п.д. составляет 0,1—1%. Создан мощный СО2-лазер непрерывного действия, генерирующий инфракрасное излучение ( = 10,6 мкм), к.п.д. которого (30%) превосходит к.п.д. существующих лазеров, работающих при комнатной температуре.

Необычные свойства лазерного излучения находят в настоящее время широкое применение.

Применение лазеров для обработки, резания и микросварки твердых материалов оказывается экономически более выгодным (например, пробивание калиброванных отверстий в алмазе лазерным лучом сократило время с 24 ч до 6—8 мин). Лазеры применяются для скоростного и точного обнаружения дефектов в изделиях, для тончайших операций (например, луч CO2-лазера в качестве бескровного хирургического ножа), для исследования механизма химических реакций и влияния на их ход, для получения сверхчистых веществ. Широко применяется лазерное разделение изотопов, например такого важного в энергетическом отношении элемента, как уран.

Одним из важных применений лазеров является получение и исследование высоко температурной плазмы. Эта область их применения связана с развитием нового направления — лазерного управляемого термоядерного синтеза.

Лазеры широко применяются в измерительной технике. Лазерные интерферометры (в них источником света служит лазер) используются для сверхточных дистанционных измерений линейных перемещений, коэффициентов преломления среды, давления, температуры. Например, рассмотренный выше гелий-неоновый лазер из-за излучения высокой стабильности, направленности и монохроматичности (полоса частот 1 Гц при частоте 1014 Гц) незаменим при юстировочных и нивелировочных работах.

Интересное применение лазеры нашли в голографии (см. § 184). Для создания систем голографической памяти с высокой степенью считывания и большой емкостью необходимы газовые лазеры видимого диапазона еще более высокой монохроматичности и направленности излучения.

Очень перспективны и интересны полупроводниковые лазеры, так как они обладают широким рабочим диапазоном (0,7—30 мкм) и возможностью плавной перестройки частоты их излучения.

Атомное ядро. Элементарные частицы

Строение атомных ядер. Модели ядер. Энергия связи. Взаимодействие нуклонов в ядре, свойства и природа ядерных сил.

Э. Резерфорд, исследуя прохождение ос-частиц с энергией в несколько мегаэлектрон-вольт через тонкие пленки золота (см. § 208), пришел к выводу о том, что атом состоит из положительно заряженного ядра и окружающих его электронов. Проанализировав эти опыты, Резерфорд также показал, что атомные ядра имеют размеры примерно 10-14 —10-15 м (линейные размеры атома примерно 10~10 м).

Атомное ядро состоит из элементарных частиц — протонов и нейтронов (протон-но-нейтронная модель ядра была предложена российским физиком Д. Д. Иваненко (р. 1904), а впоследствии развита В. Гейзенбергом).

Протон (р) имеет положительный заряд, равный заряду электрона, и массу покоя mp = 1,6726 10- 27 кг 1836 те, где те — масса электрона. Нейтрон (n) — нейтральная частица с массой покоя тп—1,6749 10- 27 кг 1839 те. Протоны и нейтроны называются нуклонами (от лат. nucleus — ядро). Общее число нуклонов в атомном ядре называется массовым числом А.

Атомное ядро характеризуется зарядом Ze, где Z — зарядовое число ядра, равное числу протонов в ядре и совпадающее с порядковым номером химического элемента в Периодической системе элементов Менделеева. Известные в настоящее время 107 элементов таблицы Менделеева имеют зарядовые числа ядер от Z= 1 до Z= 107.

Ядро обозначается тем же символом, что и нейтральный атом: AZХ, где X — символ химического элемента, Z — атомный номер (число протонов в ядре), А — массовое число (число нуклонов в ядре).

Сейчас протонно-нейтронная модель ядра не вызывает сомнений. Рассматривалась также гипотеза о протонно-электронном строении ядра, но она не выдержала экспериментальной проверки. Так, если придерживаться этой гипотезы, то массовое число А должно представлять собой число протонов в ядре, а разность между массовым числом и числом электронов должна быть равна зарядовому числу. Эта модель согласовывалась со значениями изотопных масс и зарядов, но противоречила значениям спинов и магнитных моментов ядер, энергии связи ядра и т. д. Кроме того, она оказалась несовместимой с соотношением неопределенностей (см. § 215). В результате гипотеза о протонно-электронном строении ядра была отвергнута.

Так как атом нейтрален, то заряд ядра определяет и число электронов в атоме. От числа же электронов зависит их распределение по состояниям в атоме, от которого, в свою очередь, зависят химические свойства атома. Следовательно, заряд ядра определяет специфику данного химического элемента, т. е. определяет число электронов в атоме, конфигурацию их электронных оболочек, величину и характер внутри атомного электрического поля.

Массу ядер очень точно можно определить с помощью масс-спектрометров — из мерительных приборов, разделяющих с помощью электрических и магнитных полей пучки заряженных частиц (обычно ионов) с разными удельными зарядами Q/m. Macc-спектрометрические измерения показали, что масса ядра меньше, чем сумма масс составляющих его нуклонов. Но так как всякому изменению массы (см. § 40) должно соответствовать изменение энергии, то, следовательно, при образовании ядра должна выделяться определенная энергия. Из закона сохранения энергии вытекает и обратное: для разделения ядра на составные части необходимо затратить такое же количество энергии, которое выделяется при его образовании. Энергия, которую необходимо затратить, чтобы расщепить ядро на отдельные нуклоны, называется энергией связи ядра (см. § 40).

Согласно выражению (40.9), энергия связи нуклонов в ядре

![]() (252.1)

(252.1)

где тр, тn, тя — соответственно массы протона, нейтрона и ядра. В таблицах обычно приводятся не массы т, ядер, а массы т атомов. Поэтому для энергии связи ядра пользуются формулой

![]() (252.2)

(252.2)

где mн — масса атома водорода. Так как mн больше mp на величину mе, то первый член в квадратных скобках включает в себя массу Z электронов. Но так как масса атома m отличается от массы ядра mя как раз на массу Z электронов, то вычисления по формулам (252.1) и (252.2) приводят к одинаковым результатам. Величина

![]()

называется дефектом массы ядра. На эту величину уменьшается масса всех нуклонов при образовании из них атомного ядра.

Между составляющими ядро нуклонами действуют особые, специфические для ядра силы, значительно превышающие кулоновские силы отталкивания между протонами. Они называются ядервымн силами.

С помощью экспериментальных данных по рассеянию нуклонов на ядрах, ядерным превращениям и т. д. доказано, что ядерные силы намного превышают гравитационные, электрические и магнитные взаимодействия и не сводятся к ним. Ядерные силы относятся к классу так называемых сильных взаимодействий.

Перечислим основные свойства ядерных сил:

ядерные силы являются силами притяжения;

ядерные силы являются короткодействующими — их действие проявляется только на расстояниях примерно 10- 15 м. При увеличении расстояния между нуклонами ядерные силы быстро уменьшаются до нуля, а при расстояниях, меньших их радиуса действия, оказываются примерно в 100 раз больше кулоновских сил, действующих между протонами на том же расстоянии;

ядерным силам свойственна зарядовая независимость: ядерные силы, действующие между двумя протонами, или двумя нейтронами, или, наконец, между протоном и нейтроном, одинаковы по величине. Отсюда следует, что ядерные силы имеют неэлектрическую природу;

ядерным силам свойственно насыщение, т. е. каждый нуклон в ядре взаимодействует только с ограниченным числом ближайших к нему нуклонов. Насыщение проявляется в том, что удельная энергия связи нуклонов в ядре (если не учитывать легкие ядра) при увеличении числа нуклонов не растет, а остается приблизительно постоянной;

ядерные силы зависят от взаимной ориентации спинов взаимодействующих нуклонов. Например, протон и нейтрон образуют дейтрон (ядро изотопа 21H) только при условии параллельной ориентации их спинов;

ядерные силы не являются центральными, т. е. действующими по линии, соединяющей центры взаимодействующих нуклонов.

Сложный характер ядерных сил и трудность точного решения уравнений движе ния всех нуклонов ядра (ядро с массовым числом А представляет собой систему из А тел) не позволили до настоящего времени разработать единую последовательную теорию атомного ядра. Поэтому на данной стадии прибегают к рассмотрению приближенных ядерных моделей, в которых ядро заменяется некоторой модельной системой, довольно хорошо описывающей только определенные свойства ядра и допускающей более или менее простую математическую трактовку. Из большого числа моделей, каждая из которых обязательно использует подобранные произвольные параметры, согласующиеся с экспериментом, рассмотрим две: капельную и оболочечную.

1. Капельная модель ядра (1936; Н. Бор и Я. И. Френкель). Капельная модель ядра является первой моделью. Она основана на аналогии между поведением нуклонов в ядре и поведением молекул в капле жидкости. Так, в обоих случаях силы, действующие между составными частицами — молекулами в жидкости и нуклонами в ядре, — являются короткодействующими и им свойственно насыщение. Для капли жидкости при данных внешних условиях характерна постоянная плотность ее вещества. Ядра же характеризуются практически постоянной удельной энергией связи и постоянной плотностью, не зависящей от числа нуклонов в ядре. Наконец, объем капли, так же как и объем ядра (см. (251.1)), пропорционален числу частиц. Существенное отличие ядра от капли жидкости в этой модели заключается в том, что она трактует ядро как каплю электрически заряженной несжимаемой жидкости (с плотностью, равной ядерной), подчиняющуюся законам квантовой механики. Капельная модель ядра позволила получить полуэмпирическую формулу для энергии связи нуклонов в ядре, объяснила механизм ядерных реакций и особенно реакции деления ядер. Однако эта модель не смогла, например, объяснить повышенную устойчивость ядер, содержащих магические числа протонов и нейтронов.

2. Оболочечван модель ядра (1949—1950; американский физик М. Гепперт-Майер (1906—1975) и немецкий физик X. Иенсен (1907—1973)). Оболочечная модель предполагает распределение нуклонов в ядре по дискретным энергетическим уровням (оболочкам), заполняемым нуклонами согласно принципу Паули, и связывает устойчивость ядер с заполнением этих уровней. Считается, что ядра с полностью заполненными оболочками являются наиболее устойчивыми. Такие особо устойчивые (магические) ядра действительно существуют

Естественная и искусственная радиоактивности. Правила смещения. α- β- распады, γ-излучения. Взаимопревращение нуклонов при β -распаде. Гипотеза о нейтрино.

В настоящее время под радиоактивностью понимают способность некоторых атомных ядер самопроизвольно (спонтанно) превращаться в другие ядра с испусканием различных видов радиоактивных излучений и элементарных частиц. Радиоактивность подразделяется на естественную (наблюдается у неустойчивых изотопов, существующих в природе) и искусственную (наблюдается у изотопов, полученных посредством ядерных реакций). Принципиального различия между этими двумя типами радиоактивности нет, так как законы радиоактивного превращения в обоиx случаях одинаковы.

Радиоактивное излучение бывает трех типов: -, - и излучение. Подробное их исследование позволило выяснить природу и основные свойства.

-Излучение отклоняется электрическим и магнитным полями, обладает высокой ионизирующей способностью и малой проникающей способностью (например, погло щаются слоем алюминия толщиной примерно 0,05 мм). -Излучение представляет собой поток ядер гелия; заряд -частицы равен + 2е, а масса совпадает с массой ядра изотопа гелия 24He. По отклонению -частиц в электрическом и магнитном полях был определен их удельный заряд Q/ma, значение которого подтвердило правильность представлений об их природе.

-Излучение отклоняется электрическим и магнитным полями; его ионизирующая способность значительно меньше (примерно на два порядка), а проникающая способность гораздо больше (поглощается слоем алюминия толщиной примерно 2 мм), чем у -частнц. -Излучение представляет собой поток быстрых электронов (это вытекает из определения их удельного заряда).

Поглощение потока электронов с одинаковыми скоростями в однородном веществе подчиняется экспоненциальному закону N = N0e-x , где N0 и N — число электронов на входе и выходе слоя вещества толщиной х, — коэффициент поглощения. -Излучение сильно рассеивается в веществе, поэтому зависит не только от вещества, но и от размеров и формы тел, на которые -излучение падает.

-Излучение не отклоняется электрическим и магнитным полями, обладает относительно слабой ионизирующей способностью и очень большой проникающей способностью (например, проходит через слой свинца толщиной 5 см), при прохождении через кристаллы обнаруживает дифракцию. -Излучение представляет собой коротковолновое электромагнитное излучение с чрезвычайно малой длиной волны < 10- 10 м и вследствие этого — ярко выраженными корпускулярными свойствами, т. е. является потоком частиц —-квантов (фотонов).

α-распадом называют самопроизвольный распад атомного ядра на дочернее ядро и α-частицу (ядро атома 4He).

α-распад, как правило, происходит в тяжёлых ядрах с массовым числом А≥140 (хотя есть несколько исключений). Внутри тяжёлых ядер за счёт свойства насыщения ядерных сил образуются обособленные α-частицы, состоящие из двух протонов и двух нейтронов. Образовавшаяся α-частица подвержена большему действию кулоновских сил отталкивания от протонов ядра, чем отдельные протоны. Одновременно α-частица испытывает меньшее ядерное притяжение к нуклонам ядра, чем остальные нуклоны. Образовавшаяся альфа-частица на границе ядра отражается от потенциального барьера внутрь, однако с некоторой вероятностью она может преодолеть его (см. Туннельный эффект) и вылететь наружу. С уменьшением энергии альфа-частицы проницаемость потенциального барьера экспоненциально уменьшается, поэтому время жизни ядер с меньшей доступной энергией альфа-распада при прочих равных условиях больше.

Правило смещения Содди для α-распада:

![]() .

.

Пример:

![]() .

.

В результате α-распада элемент смещается на 2 клетки к началу таблицы Менделеева, массовое число дочернего ядра уменьшается на 4.

Беккерель доказал, что β-лучи являются потоком электронов. β-распад — это проявление слабого взаимодействия.

β-распад (точнее,

бета-минус-распад, ![]() -распад) —

это радиоактивный распад, сопровождающийся

испусканием из ядра электрона

и антинейтрино.

-распад) —

это радиоактивный распад, сопровождающийся

испусканием из ядра электрона

и антинейтрино.

β-распад является внутринуклонным процессом. Он происходит вследствие превращения одного из d-кварков в одном из нейтронов ядра в u-кварк; при этом происходит превращение нейтрона в протон с испусканием электрона и антинейтрино:

![]()

Правило смещения Содди для -распада:

![]()

Пример:

![]()

Почти все ядра имеют, кроме основного квантового состояния, дискретный набор возбуждённых состояний с большей энергией (исключением являются ядра 1H, 2H, 3H и 3He). Возбуждённые состояния могут заселяться при ядерных реакциях либо радиоактивном распаде других ядер. Большинство возбуждённых состояний имеют очень малые времена жизни (менее наносекунды). Однако существуют и достаточно долгоживущие состояния (чьи времена жизни измеряются микросекундами, сутками или годами), которые называются изомерными, хотя граница между ними и короткоживущими состояниями весьма условна. Изомерные состояния ядер, как правило, распадаются в основное состояние (иногда через несколько промежуточных состояний). При этом излучаются один или несколько гамма-квантов; возбуждение ядра может сниматься также посредством вылета конверсионных электронов из атомной оболочки. Изомерные состояния могут распадаться также и посредством обычных бета- и альфа-распадов.

Закон радиоактивного распада. Период полураспада и время жизни радиоактивного ядра. Активность радиоактивного изотопа.

Под радиоактивным распадом, или просто распадом, понимают естественное радиоактивное превращение ядер, происходящее самопроизвольно. Атомное ядро, испытывающее радиоактивный распад, называется материнским, возникающее ядро — дочерним. Теория радиоактивного распада строится на предположении о том, что радиоактивный распад является спонтанным процессом, подчиняющимся законам статистики. Так как отдельные радиоактивные ядра распадаются независимо друг от друга, то можно считать, что число ядер dN, распавшихся в среднем за интервал времени от t до t+dt, пропорционально промежутку времени dt и числу N нераспавшихся ядер к моменту времени t:

![]() (256.1)

(256.1)

где — постоянная для данного радиоактивного вещества величина, называемая постоянной радиоактивного распада; знак минус указывает, что общее число радиоактивных ядер в процессе распада уменьшается.

Разделив переменные и интегрируя:

получим

![]() (256.2)

(256.2)

где N0 — начальное число нераспавшихся ядер (в момент времени t=0), N — число нераспавшихся ядер в момент времени t. Формула (256.2) выражает закон радиоактивного распада, согласно которому число нераспавшихся ядер убывает со временем по экспоненциальному закону.

Интенсивность процесса радиоактивного распада характеризуют две величины: период полураспада T1/2 и среднее время жизни m радиоактивного ядра. Период полураспада T1/2 — время, за которое исходное число радиоактивных ядер в среднем уменьшается вдвое. Тогда, согласно (256.2),

Периоды полураспада для естественно-радиоактивных элементов колеблются от десятимиллионных долей секунды до многих миллиардов лет.

Суммарная продолжительность жизни dN ядер равна t|dN| = Ntdt. Проинтегрировав это выражение по всем возможным t (т. е. от 0 до ) и разделив на начальное число ядер N0, получим среднее время жизни радиоактивного ядра:

![]()

(учтено (256.2)). Таким образом, среднее время жизни т радиоактивного ядра есть величина, обратная постоянной радиоактивного распада

Активностью А нуклида (общее название атомных ядер, отличающихся числом протонов Z и нейтронов N) в радиоактивном источнике называется число распадов, происходящих с ядрами образца в 1 с:

(256.3)

(256.3)

Единица активности в СИ — беккерель (Бк): 1 Бк — активность нуклида, при которой за 1 с происходит один акт распада. До сих пор в ядерной физике применяется и внесистемная единица активности нуклида в радиоактивном источнике — кюри (Ки): 1 Ки = 3,71010 Бк.

Ядерные реакции. Реакция деления. Цепная реакция. Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Управляемый термоядерный синтез. Энергия ядерной реакции.

** П. Бугер (1698—1758) — французский ученый.

*

*

*