- •Происхождение и становление истории экономики как науки.

- •История экономики России как составная часть истории экономики. Предмет истории экономики России.

- •Методы исследования и источники данных, используемых в экономической истории.

- •Факторы экономического развития.

- •Проблемы периодизации экономической истории: формационный и цивилизационный подход.

- •Хозяйство древнерусских общин в VI-VIII вв.

- •Особенности экономического развития древнерусского государства в iх-хiii вв. Система налогов.

- •Система налогов.

- •Сельское хозяйство – основная отрасль экономики древнерусского государства

- •Развитие городов, торговли и ремесла в iх-хiii вв. Ремесло.

- •Внешняя торговля.

- •Развитие экономики Древней Руси в период феодальной раздробленности ордынского ига (хiii-хv вв.)

- •Положительные последствия манголо-татарского ига.

- •Хозяйство Московии.

- •Хозяйство городов Московии.

- •Экономическое развитие страны при правлении Ивана IV (1538-1584) (денежная и налоговая реформы, особенности внешней торговли)

- •Судебник 1550г.

- •Налоги.

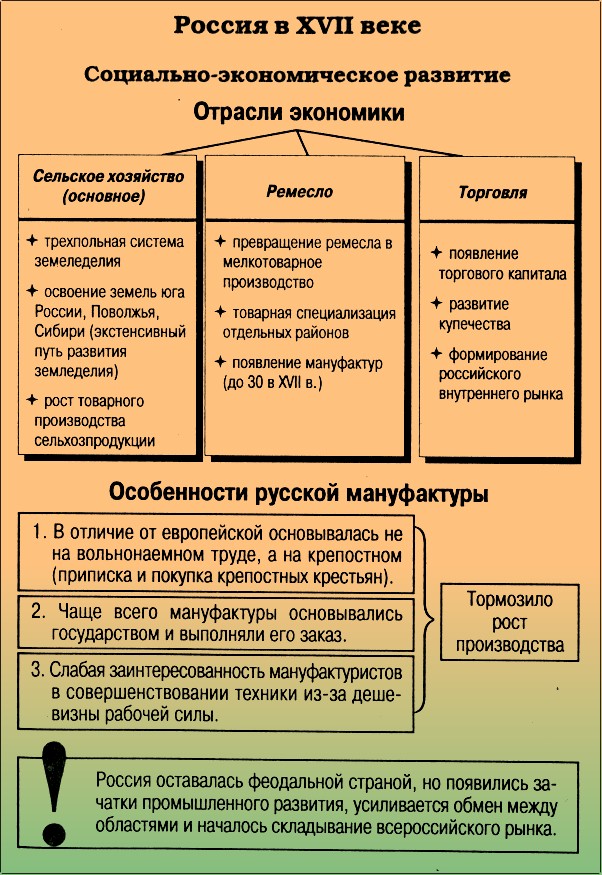

- •Основные социально-экономические события царствований первых Романовых.

- •Зарождение и особенности русского меркантилизма в XVII XVIII вв.

- •Становление мануфактурного производства в XVII в.

- •Развитие торговли и формирование общероссийского рынка в XVII в.

- •Общая характеристика петровских реформ 1698-1725 гг.

- •«Великое посольство» в Европу 1697-1698 гг. И его экономическое значение.

- •Цели великого посольства:

- •Великое посольство.

- •Р азвитие мануфактурного производства при Петре I

- •Внешняя и внутренняя торговля при Петре I

- •Налоговая, бюджетная и денежная системы при Петре I

- •Деньги.

- •Хозяйственные реформы во второй половине XVIII в. (в царствование Елизаветы Петровны и Екатерины II).

- •Создание основ российской банковской системы в XVIII в.

- •Экономическая политика Александра I и реформы м.Сперанского.

- •Реформы Сперанского.

- •Начало промышленного переворота в первой половине XIX века.

- •Формирование общероссийской транспортной сети в XIX в.

- •Реформы финансов и денежного обращения при Николае I.

- •Отмена крепостного права (1861 г.): экономическое содержание

- •Социально-экономические преобразования 60-70 гг. XIX в. Транспортная революция.

- •Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX веков.

- •Социальная политика Витте.

- •Экономические кризисы начала XX века и рост монополизма в экономике России.

- •Экономический кризис 1900—1903 гг.

- •Кризис 1907—1908гг.

- •Роль иностранного капитала в экономике России в начале хх в.

- •Аграрная реформа п.А.Столыпина.

- •Суть реформы.

- •Российская экономика накануне и в годы I мировой войны.

- •Военный коммунизм.

- •Денежные реформы 1920-х годов.

- •План гоэлро как начало формирования плановой советской экономики.

- •Новая экономическая политика (нэп) (1921-1927).

- •Индустриализация советской экономики: цели, методы, результаты.

- •Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты.

- •Цели коллективизации.

- •Первые советские пятилетки как выражение плановой системы хозяйствования.

- •Экономика страны накануне и в ходе Великой Отечественной войны.

- •Состояние советской экономики накануне войны.

- •Послевоенное восстановление народного хозяйства ссср. Денежная реформа 1947 г.

- •Денежная реформа 1947.

- •Экономическая политика Хрущева Экономические преобразования в ссср

- •Роль и последствия косыгинской реформы 1965-1967 гг.

- •Нарастание кризисных явлений в советской экономике в 1980-е гг.

Зарождение и особенности русского меркантилизма в XVII XVIII вв.

Меркантилизм (итал. il mercante, торговец от лат. mercanti, торговать) — система доктрин, выдвигавшихся авторами трактатов XV—XVIII вв., обосновывавших необходимость активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, в основном, в форме протекционизма — установления высоких импортных пошлин, выдачи субсидий национальным производителям и т. д. Термин ввёл в научный оборот французский экономист Антуан Монкретьен.

Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605-1680), советник царя Алексея Михайловича, боярин

Составил Новоторговый устав (1667)

Согласно Уставу иностранным купцам для торговли отводились только три города (Архангельск, Псков, Новгород).

На иноземные товары устанавливалась единая пошлина в 6%, на предметы роскоши – 15%. Пошлины взимались только золотыми или серебряными монетами.

Вывоз золота и серебра из России ограничивался нуждами экспорта.

Главный порт - Архангельск принимал до 80 кораблей в год (при Иване Грозном - до 20)

В год Россию посещало до 1300 иностранных купцов. Более половины из них были голландцы и англичане

А.Л. Ордин-Нащокин был инициатором развития импортозамещающего производства: руководил созданием в стране стекольных, кожевенных, бумажных и металлургических мануфактур

В 1665 г. в Пскове он предпринял не получившую поддержки центрального правительства попытку учреждения коммерческого банка.

Становление мануфактурного производства в XVII в.

Мануфактура (от лат. manus - рукаи factura - изготовление), - ранняя форма промышленного производства, основанная на разделении труда и ручной ремесленной технике. Предшествует крупной машинной промышленности.

По принадлежности

Казенные

Вотчинные (помещичьи)

Крестьянские

Дворцовые

По организации

Централизованные

Рассеянные

Смешанные

С 1721 г. появляются посессионные мануфактуры, т.е. мануфактуры с приписанными к ним крестьянами.

Развитие торговли и формирование общероссийского рынка в XVII в.

После окончания Смутного времени возобновился экспорт хлеба, льна, пеньки и других продуктов сельского хозяйства за границу. Широкое распространение получает домашняя крестьянская промышленность. По всей стране крестьяне производят холсты и сермяжное сукно, веревки и канаты, обувь валяную и кожаную, деревянную посуду и полотенца, лапти и мочало, дёготь и смолу, сани и рогожи, топлёное сало и щетину. Постепенно крестьянская промышленность превращается в мелкое товарное производство, ориентированное на рынок. Некоторые сёла становятся крупными ремесленно-торговыми центрами.

Росли города, в 1654г. их насчитывалось свыше 250. Городское ремесло становится товарной отраслью. В XVII в. городах проживало 150 - 200 тыс. ремесленников. В Москве насчитывалось более 260 ремесленных специальностей. Усиливается промышленная специализация отдельных городов: железоделательное производство развивалось в Туле, Серпухове, Тихвине, Устюжне-Железопольской, на Урале, кожевенное дело в Ярославле, мыловарение в Костроме, текстильное производство во Владимире и Нижнем Новгороде. О растущем географическом (региональном) разделении груда наглядно свидетельствуют товары, упомянутые в таможенных книгах. Среди них встречаются карельский уклад (железо), вятские ложки, вяземские сани, калужская посуда, костромское мыло, ярославские зеркала, пенежская и мезенская «прядина» для неводов и т.п. На московском рынке можно было приобрести «пестрядь» (ткань) нижегородскую, сковороды и кувшины холмогорские, кади липовые казанские, сурик и белила кашинские, горшки коломенские и т.д.

Увеличивается число мануфактур, в конце XVII в. их насчитывалось до 30, но не все они оказались жизнеспособными. Самыми крупными были государственные Пушечный и Печатный дворы. К ним добавились новые промышленные предприятия,— Оружейная, Золотая и Серебряная палаты, Монетный, Хамовный, Бархатный дворы в Москве. На этих предприятиях использовался преимущественно вольнонаёмный труд и квалифицированные рабочие. Их продукция шла, в основном, на удовлетворение внутренних потребностей казны и государства в целом. Так, на Пушечном дворе в середине XVII в. работало свыше 100 человек и отливалось ежегодно до 200 пушек, на Монетном дворе было занято более 500 человек. Однако, таких внушительных предприятий было немного.

Участие частных лиц в организации крупных предприятий было незначительным и не всегда успешным. Сохранились лишь сведения о направлении капиталов в соляные промыслы купцом Н. Светешниковым из Ярославля, московскими гостями Строгановыми, Никитниковыми, Филатьевыми и другими, которые сочетали добычу соли с обширными торговыми операциями.

В конце 60 годов XVII. братьями Тумашовыми был построен первый частный железоделательный завод на Урале, но его деятельность не была продолжительной. Не имея крупных капиталов, кредита, свободной рабочей силы и гарантированного сбыта продукции их предприятие не сумело выстоять и разорилось.