- •Для студентов специальности

- •Введение

- •1 Классификация медицинкой аппаратуры

- •1.1 Классификация электротерапевтической аппаратуры

- •1.2 Классификация лечебных физических факторов

- •1.3 Современные представления о механизмах физиологического и лечебного действия физических факторов

- •2 Аппаратура для терапии постоянным и нч током

- •2.1 Физические обоснования и методики проведения гальванизации и лекарственного электрофореза

- •2.2 Аппараты для местной гальванизации и лекарственного электрофореза

- •3 Электростимуляция

- •3.1 Виды сигналов электростимуляции

- •3.1.1 Форма, длительность, мощность импульса.

- •3.1.2 Временные законы следования импульсов и пауз

- •3.1.3 Виды модуляции и огибающих

- •3.1.4 Длительность и число процедур электростимуляции нервно-мышечного аппарата

- •3.1.5 Синусоидально модулированные токи (смт)

- •3.1.6 Диадинамические токи (ддт)

- •3.2. Программно-аппаратная реализация аппаратов электростимуляции

- •3.3. Аппараты электросна и электроанальгезии

- •3.3.1 Аппараты электросна

- •3.3.2.Физиологическое обоснование применения электрического воздействия при лечении болевых синдромов

- •3.3.3 Биотехническая система электроанальгезии

- •3.4. Электрокардиостимуляторы

- •3.4.1 Основные электрофизиологические сведения

- •3.4.2 Электрическая кардиостимуляция

- •3.4.3 Асинхронный экс(с постоянной частотой импульсов)

- •3.4.4 Запрещающий экс

- •3.4.7 Бифокальный экс (с предсердно-желудочиовой последовательностью импульсов)

- •3.4.8 Орторитмический экс

- •3.4.9 Техническое исполнение имплантируемых экс

- •3.4.10 Чреспищеводный кардиостимулятор для неотложной терапии

- •3.5. Электростимуляция внутренних органов и опорно-двигательного аппарата

- •3.6 Многоканальная электростимуляция опорно-двигательного аппарата

- •3.6.8 Структурная схема и технические характеристики устройства «Миотон – 2 »

- •4 Магнитотерапевтические аппараты

- •4.1. Физические обоснования и методика проведения процедур

- •4.2. Аппараты для низкочастотной магнитотерапии

- •4.3 Биотропные параметры магнитных полей

- •4.4 Влияние естественных электромагнитных полей на живые организмы

- •4.5 Механизмы действия магнитных полей на живой организм

- •4.6 Промышленные магнитотерапевтические аппараты. Обзор и анализ требований

- •4.6.1 Магнитотерапевтические аппараты распределенного действия

- •4.6.2 Магнитотерапевтические аппараты локального действия

- •4.6.3 Магнитотерапевтические аппараты общего воздействия

- •4.7 Анализ задачи общего воздействия динамическим магнитным полем на человека и формирование требований на технические средства комплексной магнитотерапии

- •4.7.1 Формирование метрики векторов магнитного поля

- •4.7.2. Анализ метрики поля

- •4.7.3. Анализ метрики управления

- •4.8. Виды индукторов и создаваемых ими полей

- •5 Способы и устройства терапии с биологической обратной связью

- •Упражнений с ос по биологическим факторам

- •5.4 Алгоритм функционирования и структурная компоновка аппаратного комплекса

- •6 Электротерапевтические высокочастотные аппараты.

- •6.1. Физические обоснования и методики проведения процедур высокочастотной терапии

- •6.1.1. Физические основы действия высокочастотных колебаний на ткани организма

- •6.1.2. Диатермия

- •6.1.3. Электрохирургия

- •6.1.4. Дарсонвализация и терапия током надтональной частоты

- •6.2 Индуктотермия

- •6.3 Аппараты для дарсонвализации и терапии током надтональной частоты

- •6.6 Аппарат для общей дарсонвализации

- •7.1 Импульсная увч-терапия

- •7.2 Транзисторный вч тракт для аппарата увч терапии

- •7.3 Требования к вч тракту и его структура

- •7.4 Сумматор мощности

- •7.5 Общие сведения

- •7.6 Измеритель мощности для аппаратов увч-терапии

- •8 Ультразвуковая терапевтическая аппаратура

- •8.1 Физические обоснованияи методика проведения процедур ультразвуковой терапии

- •8.2 Аппаратная реализация аппаратов ультразвуковой терапии

- •8.3 Ультразвуковая терапевтическая техника

- •8.4 Акустоэлектронные терапевтические аппараты

- •9 Аппаратура для терапии постоянным электрическим полем, аэроионами и электроаэрозолями.

- •9.1 Физические обоснования и методика проведения процедур терапии постоянным электрическим полем и аэроионами.

- •9.2 Аппараты для франклинизации и аэроионотерапии

- •9.3 Физические обоснования и методики проведения процедур терапии электроаэрозолями

- •9.4 Аппараты для электроаэрозольтерапии

3.4. Электрокардиостимуляторы

3.4.1 Основные электрофизиологические сведения

Сердце способно самостоятельно создавать и проводить возбуждение, которое вызывает координированное и ритмичное сокращение его мышечных волокон. Возникновение и проведение возбуждения обеспечиваются специализированной тканью — проводниковой системой сердца. В случаях, когда проводниковая система повреждена, имеется возможность исправить последствия этого повреждения при помощи искусственной электрической стимуляции.

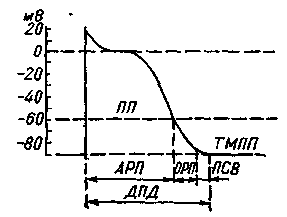

Рисунок 3.23 – Импульс потенциала действия мышечной клетки желудочка сердца. ТМПП — трансмембранный потенциал покоя; ДПД — длительность потенциала действия; , ПП — пороговый потенциал; АРП и ОРЛ—абсолютный и относительный рефрактерные периоды; ПСВ — период сверх нормальной возбудимости

Если один капиллярный электрод введен внутрь мышечной клетки, а другой, индифферентный, помещен вне ее, то при невозбуждённом состоянии клетки регистрируется внутриклеточный отрицательный потенциал - 90 мВ, так называемый, трансмембранный потенциал: покоя - ТМПП. В состоянии покоя клетка поляризована. Воздействие возбуждения на мышечную клетку (например, на клетку мускулатуры желудочка сердца) приводит к деполяризации ее, причем трансмембранный потенциал быстро изменяется от потенциала покоя —90 до +20 мВ, а затем постепенно уменьшается, 'возвращаясь к - 90 мВ. Процесс снижения потенциала (так называемая реполяризацля) имеет несколько фаз, как показано на рис. 3.23. Кривая изменения внутриклеточного потенциала в целом называется монофазным потенциалом действия.

Форма этой кривой типична для клеток мышечной массы желудочков. У клеток проводниковой системы сердца монофазный потенциал действ !я существенно отличается по форме. Клетки синусового узла (SA-узла) имеют следующие важные особенности: ТМПП у них меньше (от - 60 до -70 мВ); в диастолической фазе ТМПП не остается постоянным, а медленно возрастает.

Возбуждение и пороговый потенциал. Возбуждение сердечной мышцы происходит при условии, если в результате раздражающего воздействия (либо естественного, либо искусственного электрическою стимула. а) снизится трансмембранный потенциал до определенного критического уровня - так называемого порогового потенциала ПП, равного - 60 мВ. После деполяризации трансмембранный потенциал имеет большое положительное значение (около +20 мВ) и даже сильный стимул не может вызвать отклик. Этот интервал называется абсолютным рефрактерным периодом АРП. На последующем интервале трансмембранный потенциал приближается к пороговому значению, л способность клетки реагировать на стимул постепенно восстанавливается.

Рисунок 3.24 – Проводниковая система сердца: 1 — синусовый узел; 2 — атриовентрикулярнык узел; 3 — пучок Гиса; 4 — правая ножка пучка Гиса; 5 — волокна Пуркинье; 6 — задняя и передняя ветви левой ножки пучка Гиса

В этот так называемый относительный рефрактерный период ОРП достаточно сильный стимул способен вызвать отклик. Затем наступает период сверхнормальной возбудимости ПСВ, во время которого отклик может быть вызван даже слабым стимулом.

Проводниковая система сердца. Эта система, изображенная на рис 3.21, состоит из синусового узла (SA-узла), атриовентрикулярного узла (AV-узла), пучка Гиса, правой и левой ножек пучка Гиса и волокон Пуркинье; проводниковая система включает также внутрипредседдные пути (на рис. 3.24 они не показаны).

Возбуждение предсердий и желудочков. В нормальных условиях активностью сердца управляют импульсы возбуждения, возникающие в синусовом узле. Возрастание трансмембранного потенциала в д««.го-лической фазе аналогично возрастанию напряжения на конденсаторе с возбуждающегося импульсного генератора. Импульсы возбуждения, самопроизвольно возникающие через определенный период в синусовом узле, вызывают деполяризацию предсердий, которая проявляется на электрокардиограмме как зубец Р. Приблизительно через 70 мс возбуждение передается по внутрипредсердным путям к атрио-вентрикулярному узлу, где происходит его задержка перед входом в пучок Гиса. Далее возбуждение переходит на обе ножки пучка Гиса и, распространяясь по волокнам Пуркинье, достигает мышечной массы желудочков. Проведение возбуждения по этому электрическому пути происходит намного быстрее, чем по окружающим мышцам сердца. В мышечной массе желудочков возбуждение распространяется от внутренней поверхности к внешней. Здесь происходит деполяризация мышечных волокон желудочков, которая проявляется на электрокардиограмме в виде комплекса QRS. Прохождение по ткани электрического возбуждения вызывает ее механическое сокращение.

Ритмическое возбуждение может возникать не только в синусовом узле, но и в центрах, расположенных во многих других точках .проводниковой системы сердца. Управление сердцем берет на себя тот центр, который генерирует импульсы возбуждения с наиболее высокой частотой. Собственная частота импульсов возбуждения синусового узла в спокойных условиях приблизительно равна 70 ударам/мин. Другой центр - атриовентрикулярный узел - может генерировать импульсы возбуждения с частотой 50 - 60 ударов/мин. Желудочковые центры, расположенные в нижних частях проводниковой системы, генерируют импульсы возбуждения с частотой 25 - 45 ударов/мин.

Нарушения сердечного ритма. При генерации и проведении физиологического возбуждения могут возникать нарушения многих различных типов, которые подробно описаны в медицинской литературе. Цель искусственной стимуляции состоит в том, чтобы в наиболее возможной степени восстановить нормальную функцию сердца.