- •Функции экономической теории.

- •Микроэкономика и макроэкономика-как составные части экономики как науки.

- •Предмет и метод экономической теории.

- •4.Метод «затраты-выпуск» и его использование для анализа и прогнозирования взаимодействий в экономике

- •Концепция ограниченности (редкости) ресурсов

- •11.Закон спроса рынка.

- •12.Совокупный спрос и его составляющие.

- •13.Закон предложения рынка.

- •14.Совокупное предложение и его факторы.

- •15.Государственное вмешательство в экономику и его последствия.

- •18. Неоклассическая и кейнсианская модели общего равновесия национальной экономики

- •19.Закон убывающей предельной полезности.

- •20.Кривая Филипса.

- •21.Кардиналистский и ординалистский варианты оценки предельной полезности товара.

- •23.Кривые безразличия и их свойства.

- •24.Линия бюджетного ограничения.

- •27.Производство и производственная функция деятельности фирмы.

- •28.Сущность и структура издержек.

- •29.Предельный продукт фирмы.

- •38.Капитал предприятия.

- •39.Рынок совершенной конкуренции (понятие, инфраструктура, функции).

- •40.Инфляция:сущность, виды,причины.

- •41.Спрос на продукцию в условиях совершенной конкуренции.

- •42.Денежно-кредитная система. Функции банков и других финансовых институтов.

- •46. Фискальная политика государства: цели, виды.

- •48.Государственный бюджет. Дефицит бюджета и гос. Долг.

- •49.Сущность налогов. Кривая Лаффера.

- •50.Закон оукена

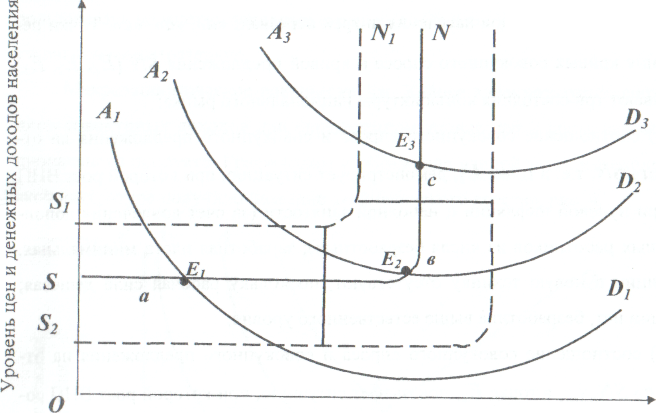

18. Неоклассическая и кейнсианская модели общего равновесия национальной экономики

Исторически первой моделью общего равновесия национальной экономики рыночного типа была модель М. Вальраса, скорректированная позднее сторонниками А. Маршалла - Д. Хиксом и Д. Мидом. В системе национальных счетов (СНС) она представлена особым блоком: классическими национальными счетами М. Вальраса, Д. Хикса и Д. Мида. До появления стандарта национальных счетов (в 80-х годах XX в.) данная модель рассматривалась как альтернатива кейнсианской модели. В отличие от модели Дж. Кейнса, представленной в стандарте СНС балансовыми таблицами типа «затраты-выпуск» В. Леонтьева, модель М. Вальраса, Д. Хикса и Д. Мида строилась не на макроэкономических показателях (национальный доход, валовые инвестиции и др.), а на микроэкономических показателях, характеризующих поведение отдельных производителей и потребителей в рыночной экономике (при свободной конкуренции). Эта модель была ориентирована на саморегулирование национального рынка при индикативном госрегулировании через денежно-кредитную систему. До появления стандарта СНС данную модель в основном использовали для анализа состояния конъюнктуры национального рынка.

Модель М. Вальраса, Д. Хикса и Д. Мида до ее синтеза с кейнсианской

Рис. Модель Вальраса, Хикса и Мида.

Кривая SN показывает динамику совокупного предложения, или ВНП, в условиях свободных цен и саморегулирования рынка. Смещение SN вправо, до кривой S2N2 означает рост совокупного предложения. Этот рост происходит в связи со снижением цен предложения, другими словами, сокращением стоимости товаров. Смещение влево, до кривой S1N1, означает сокращение совокупного предложения, в связи с ростом цен предложения, что обусловлено увеличением стоимости товаров. В сдвигах вправо и влево кривой SN отражается действие закона стоимости, учитываемое рыночной ценой А. Маршалла.

Кривые А}О[, Л г/)?, А^Оз характеризуют совокупный спрос исходя из уровня денежных доходов населения в трех отрезках: «и», «в», «С». Точки пересечения кривых совокупного спроса и кривой предложения 5УУ (Е^ Ег, /??) показывают три состояния конъюнктуры национального рынка:

соотношение совокупного спроса и совокупного предложения на от резке «Я» 57У, т.е. в точке Е/, демонстрирует ситуацию, при которой рост ВНП идет при нулевой инфляции и неполной занятости (за счет вовлечения допол нительных работников из числа безработных); заработная плата минимальная, инвестиции в новую технику отсутствуют, поскольку рабочая сила дешевая; инфляции нет, безработица выше естественного уровня;

соотношение совокупного спроса и совокупного предложения на от резке «в» 57У, т.е. в точке /?2> показывает ситуацию, при которой рост ВНП со четается с инфляцией; безработица сокращается до естественного уровня; труд дорожает, что порождает инвестиции в новую технику; другими словами, если на отрезке «а» рост ВНП шел за счет использования дешевой дополнительной рабочей силы (экстенсивно), то на отрезке «в» он идет преимущественно за счет внедрения новой техники (интенсивно) в условиях, когда исчерпаны ре зервы рабочей силы, когда спрос на рабочую силу превышает ее предложение, вследствие чего заработная плата также растет;

соотношение совокупного спроса и совокупного предложения на от резке «С» 57У, т.е. в точке ез, характеризует ситуацию, когда ВНП не растет, а

инфляция «галопирует». При этом наблюдаются максимальная занятость, рост цен и усугубление проблемы инвестирования новой техники из-за финансовой нестабильности.

Исторически модель макроэкономического равновесия Дж. Кейнса была создана позднее модели М. Вальраса, Д. Хикса и Д. Мида, но она была первой в смысле практического использования при моделировании и регулировании национальной экономики. До появления стандарта СНС модель Дж. Кейнса использовалась во многих западных странах (до 70-х гг. XX в.) в практике хозяйствования самостоятельно.

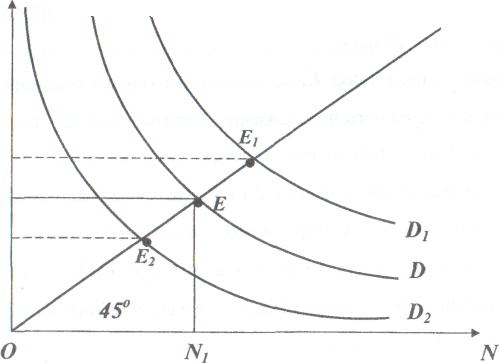

Макроэкономическое равновесие Дж. Кейнса характеризуется соотношением совокупных доходов при определенном уровне цен и роста валового национального продукта. Графическое изображение данной модели в экономической литературе получило название «кейнсианского креста», рис. 4.

Р А2 А

\ \

\

<2

Ж 1> V Ч

К Л

Ж

<п го

а! §1

^

Рост ВНП

Рис. 4. Модель госрегулирования общего равновесия национальной экономики по Дж. Кейнсу

На графике модели Дж. Кейнса рост ВНП изображается прямой 0(7, построенной под углом 45°, что предполагает наилучший вариант экономического роста, при котором темпы роста сбережений совпадают с темпами роста инвестиций.

Кривая АО характеризует совокупный спрос, или денежные доходы. Точка Е - место пересечения линии совокупного спроса (кривой АО) с линией О(), т.е. линией совокупного предложения, или роста ВНП,- показывает общее равновесие национальной экономики. При этом одновременно обеспечиваются экономический рост, максимально возможная занятость населения и щадящий уровень инфляции.

Смещение кривой АО вверх, до кривой /4//)у, означает повышение денежных доходов и расходов физических и юридических лиц, что приводит к росту инфляции при полной занятости. Смещение кривой АО вниз, до кривой А^О2, означает сокращение производства (ВНП) и рост безработицы. Но при этом снижается и инфляция.

Следовательно, в точке Е мы имеем оптимальное соотношение совокупного спроса и совокупного предложения. В связи с чем Дж. Кейнс делает два важных для рефляционной политики государства практических вывода:

в инфляционном разрыве ЕЕ] государство должно поощрять физиче ские и юридические лица к сбережению, сокращению расходов, что позволит вернуться к точке Е; следовательно, в ходе регулирования денежных доходов и расходов сокращается совокупный спрос, устраняется инфляция, восстанавли вается равновесие в экономике;

в дефляционном разрыве ЕЕ2 Дж. Кейнс рекомендует увеличивать го сударственные и корпоративные расходы, чтобы расширить емкость нацио нального рынка /1; С.34/, оживить производство и повысить занятость населе ния.Все надежды Дж. Кейнс возлагал на регулирование экономики через бюджет, который мобилизует для этой цели более 50% НД.

2 0.Кривая

Филипса.

0.Кривая

Филипса.

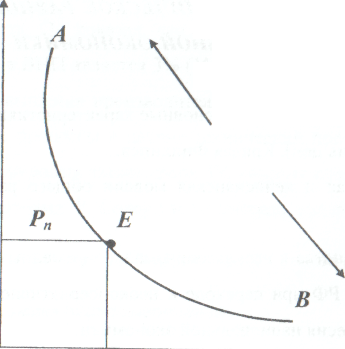

При моделировании и регулировании общего равновесия необходимо добиться оптимизации трех взаимосвязанных процессов: экономического роста, повышения занятости населения и снижения уровня инфляции. Как видно из кривой Филлипса (см. рис. 2), рост занятости и рост инфляции - разнонаправленные процессы /1; С.55/. По кривой Филлипса, безработица усугубляется при снижении инфляции, а инфляция падает при росте безработицы.

I

Снижение инфляции при росте безработицы

Уровень безработицы

Рис. 2. Кривая Филлипса

На рис.2 /„ - естественный уровень безработицы, 5-6% от числа трудоспособных; Р„ - равновесный, предельно допустимый, уровень цен; Е - точка равновесия цен и уровня безработицы.

На основе данной кривой можно сделать следующие выводы: 1) в период оживления экономики и ее роста совокупный спрос на труд увеличивается, предприниматели предлагают рабочим повышенные ставки заработной платы для того, чтобы удержать нужных работников и привлечь новых; это вызывает рост денежных доходов в стране, что порождает инфляцию и снижение безработицы; 2) в период спада производства предпринимателям нет нужды «охотиться» за работниками и повышать им заработную плату, поскольку они готовы трудиться по низким ставкам. В результате денежные доходы сокращаются, инфляция снижается, поскольку «сжимается» емкость национального рынка /1; С.34/, а безработица растет.

Точка Е характеризует равновесие уровня цен и уровня безработицы, или оптимум этих двух разнонаправленных процессов. Это позволяет обеспечить экономический рост при щадящем уровне инфляции и естественном уровне безработицы.

В 70-х годах XX века выводы Филлипса о макроэкономическом равновесии были подвергнуты сомнению. В эти годы разразился мировой экономический кризис, при котором спад производства сочетался с ростом инфляции, что противоречило выводам Филлипса. Данное явление получило название стагфляции /1; С.91/. В ее условиях произошло переосмысление направления моделирования и регулирования общего равновесия национальной экономики. До 70-х годов XX века преобладало мнение, согласно которому при достижении макроэкономического равновесия важно создать эффективный спрос, то есть расширить емкость национального рынка. На этой основе строилась кейнсиан-ская модель макроэкономического регулирования экономики. В этой модели закладывалось достижение общего равновесия благодаря регулированию денежных доходов физических и юридических лиц.

В условиях стагфляции многие из неокейнсианцев и сторонников неоклассицизма пришли к выводу о том, что следует регулировать не совокупный спрос, а совокупное предложение. При этом неокейнсианцы традиционно возлагали надежды на госрегулирование, а неоклассики - на саморегулирование и индикативное регулирование (согласно монетаризму М. Фридмена). В 80-х годах XX века в результате синтеза кейнсианства и возрождающегося неоклассицизма был создан стандарт системы национальных счетов (СНС), в котором классические счета Вальраса, Хикса и Д. Мида соединились с балансовыми таблицами типа «затраты-выпуск» В. Леонтьева и национальными счетами Компленда. Данный стандарт общего равновесия предусматривает прямое и индикативное воздействие государства на воспроизводственный процесс как через совокупный спрос (регулирование доходов), так и через совокупное предложение (инвестиции).