- •Радиотехника и электроника

- •2.4. Связанные системы колебательных контуров

- •§ 1. Общие сведения - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53

- •5.4. Распространение коротких волн - - - - - - - - - - - - 88

- •5.2.1. Релаксационный генератор с неоновой

- •2.1. Принцип работы - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 177

- •2.3. Параметры - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 180

- •§ 3. Тиристоры - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 186

- •§ 4. Полупроводниковые триоды

- •4.6.1. Общие сведения - - - - - - - - - - - - - - - - - - 197

- •§ 5. Общие сведения о микроэлектронике

- •Введение Задачи радиотехники и электроники. Области их применения

- •Раздел 1. Сигналы и информация Глава 1. Общие сведения об информации § 1. Разделы науки, изучающие вопросы информации

- •§ 2. Преобразование и передача информации

- •§ 3. Понятие о сигналах и сообщениях

- •§ 4. Кодирование и представление сообщений

- •§ 5. Количественная мера информации

- •§ 6. Параметры информационных систем

- •Глава 2. Свойства сигналов и воздействий § 1. Классификация сигналов

- •§ 2. Основные характеристики сигнала

- •Раздел 2. Системы связи Глава 1. Принцип построения систем связи

- •Глава 2. Каналы связи § 1. Общие сведения

- •§ 2. Классификация каналов связи

- •§ 3. Основные характеристики канала связи

- •Глава 3. Непрерывный радиоканал связи § 1. Принцип работы

- •§ 2. Параметры

- •§ 3. Структурная схема

- •Глава 1. Линейные радиотехнические цепи с активными и реактивными элементами § 1. Общие сведения о линейных радиотехнических цепях

- •1.1. Активное сопротивление в цепи переменного тока

- •1.2. Индуктивность в цепи переменного тока

- •1.3. Емкость в цепи переменного тока

- •§ 2. Электрические колебательные контуры

- •2.1. Последовательный колебательный контур

- •2.1.1. Схема последовательного колебательного конура

- •2.1.2. Векторные диаграммы

- •2.1.3. Ток в контуре

- •2.1.4. Резонансная кривая

- •2.1.5. Напряжение на реактивных элементах

- •2.2. Параллельный колебательный контур

- •2.2.1. Схема

- •2.2.2. Векторные диаграммы

- •2.2.3. Сопротивление контура при резонансе

- •2.2.4. Полоса пропускания

- •2.3. Собственные колебания в колебательном контуре

- •2.4. Связанные системы колебательных контуров

- •2.4.1. Общие сведения

- •2.4.2. Трансформаторная связь

- •2.4.3. Автотрансформаторная связь

- •2.4.4. Емкостная связь

- •2.4.5. Многоконтурные системы

- •2.4.6. Электромеханические фильтры

- •§ 3. Распространение электромагнитной энергии вдоль бесконечно длинной линии

- •§ 4. Длинная линия, разомкнутая на конце

- •§ 5. Длинная линия, короткозамкнутая на конце

- •§ 6. Длинная линия, нагруженная на активное сопротивление

- •§ 7. Понятие о коэффициентах бегущей и стоячей волн

- •Глава 3. Передача энергии свч

- •§ 1. Коаксиальные кабели

- •§ 2. Волноводы

- •§ 3. Объемные резонаторы

- •3.3.7. Распределение электрического и магнитного полей по диаметру объемного резонатора Глава 4. Антенны § 1. Назначение

- •§ 2. Классификация антенн

- •§ 3. Симметричный вибратор

- •§ 4. Вертикальная заземленная (штыревая) антенна

- •§ 5. Понятие о действующей высоте антенны

- •§ 6. Направленность действия антенн

- •§ 2. Ионосфера

- •§ 3. Формирование радиоволн с различными механизмами распространения

- •3.1. Формирование поверхностных волн

- •3.2. Формирование ионосферных волн

- •3.3. Формирование прямых волн

- •§ 4. Влияние частоты на распространение радиоволн с различными механизмами

- •4.1. Поверхностные волны

- •4.2. Ионосферные волны

- •4.3. Прямые волны

- •§ 5. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов

- •5.1. Разделение спектра радиочастот на диапазоны

- •5.2. Распространение длинных и сверхдлинных волн (диапазоны низких (lf) и очень низких частот (vlf)

- •5.3. Распространение средних и промежуточных волн (диапазон средних частот (mf)

- •5.4. Распространение коротких волн (диапазон высоких частот (hf)

- •5.5. Распространение ультракоротких волн (диапазон очень высоких частот (vhf)

- •Глава 6. Свойства импульсных сигналов § 1. Основные виды импульсных сигналов

- •§ 2. Частотный спектр импульсного колебания

- •Глава 7. Дифференцирующие и интегрирующие цепи § 1. Дифференцирующая цепь

- •§ 2. Интегрирующая цепь

- •Глава 1. Преобразование сигналов и спектров § 1. Модуляция

- •1.1. Амплитудная модуляция

- •1.1.1. Физические процессы, протекающие при амплитудной модуляции

- •1.1.2. Однополосная модуляция

- •1.2. Частотная и фазовая модуляция

- •§ 2 . Классы излучения

- •§ 3. Понятие несущей и присвоенной частоты

- •§ 4. Детектирование

- •4.1. Детектирование амплитудно-модулированных колебаний

- •4.2. Детектирование частотно-модулированных колебаний

- •4.2.1. Принцип действия частотного детектора с расстроенным колебательным контуром

- •4.2.2. Принцип действия балансного частотного детектора

- •§ 5. Генерирование колебаний

- •5.1. Генерирование синусоидальных колебаний

- •5.1.1. Автогенератор с трансформаторной обратной связью

- •5.1.2. Трехточечные схемы автогенераторов

- •5.2. Генерирование несинусоидальных колебаний

- •5.2.1. Релаксационный генератор с неоновой лампой

- •§ 6. Блокинг-генераторы

- •6.1. Классификация

- •6.2. Самовозбуждающийся (автоколебательный) блокинг-генератор

- •6.3. Ждущий блокинг-генератор

- •§ 7. Мультивибраторы

- •7.1. Автоколебательный мультивибратор

- •7.2. Ждущий мультивибратор

- •§ 8. Триггеры

- •8.1. Триггер с раздельным запуском

- •§ 9. Фантастронные генераторы

- •9.1. Самовозбуждающийся фантастронный генератор

- •Глава 1. Электронные лампы § 1. Двухэлектродная электронная лампа (диод)

- •1.1. Принцип работы

- •1.2. Схемные обозначения

- •1.3. Статические характеристики диода

- •1.4. Параметры

- •1.5. Применение

- •1.5.1. Однополупериодный выпрямитель

- •1.5.2. Двухполупериодный выпрямитель

- •1.5.3. Выпрямитель с удвоением напряжения

- •1.5.4. Сглаживающие фильтры

- •§ 2. Трехэлектродная электронная лампа (триод)

- •2.1. Принцип работы

- •2.2. Статические характеристики

- •2.3. Параметры

- •2.4. Применение

- •2.5. Недостатки триодов

- •§ 3. Четырехэлектродная электронная лампа (тетрод)

- •3.1. Принцип работы тетрода

- •3.2. Лучевой тетрод

- •§ 4. Пятиэлектродная электронная лампа (пентод)

- •4.1. Принцип работы пентода

- •4.2. Пентод с удлиненной сеточной характеристикой

- •§ 5. Многосеточные лампы

- •§ 6. Комбинированные лампы

- •§ 7. Система обозначений электронных ламп

- •Глава 2. Электронно - лучевые трубки

- •§ 1. Принцип действия

- •§ 2. Электронно-лучевые трубки с электростатическим управлением

- •§ 3. Электронно-лучевые трубки с магнитным управлением

- •§ 4. Характеристики экранов элт

- •§ 5. Условные обозначения

- •§ 6. Применение электронно-лучевых трубок

- •Глава 3. Ионные приборы § 1. Принцип действия

- •§ 2. Приборы с тлеющим разрядом

- •2.1. Неоновые лампы

- •2.2. Газонаполненные разрядники

- •2.3. Стабилитроны (стабиловольты)

- •§ 3. Приборы с дуговым разрядом

- •3.1. Газотроны

- •3.2. Тиратроны

- •3.3. Тригатроны

- •3.4. Игнитроны

- •§ 4. Обозначения ионных приборов

- •Глава 4. Полупроводниковые приборы §1. Общие сведения о полупроводниковых приборах

- •§ 2. Полупроводниковые диоды

- •2.1. Принцип работы

- •2.2. Вольтамперная характеристика

- •2.3. Параметры

- •2.4. Классификация диодов

- •По исходному материалу:

- •По конструкции:

- •По диапазону частот:

- •2.5. Назначение и применение различных типов полупроводниковых диодов

- •2.5.1. Выпрямительные диоды

- •2.5.1.1. Полупроводниковые выпрямители

- •2.5.1.2. Двухполупериодный выпрямитель мостикового типа

- •2.5.2. Высокочастотные (универсальные) диоды

- •2.5.3. Импульсные диоды

- •2.5.4. Варикапы

- •2.5.5. Стабилитроны

- •2.5.7. Туннельные и обращенные диоды

- •§ 3. Тиристоры

- •§ 4. Полупроводниковые триоды

- •4.1. Назначение

- •4.2. Принцип действия биполярных транзисторов

- •4.3. Устройство и работа биполярных транзисторов

- •5.3.1. Транзисторы типа "р-n-р"

- •4.3.2. Транзисторы типа "n-р-n"

- •4.4. Характеристики биполярных транзисторов

- •4.5. Особенности различных схем включения биполярных транзисторов

- •5.5.1. Схема с общей базой

- •4.5.2. Схема с общим эмиттером

- •4.5.3. Схема с общим коллектором

- •4.6. Устройство и работа униполярных (полевых) транзисторов

- •4.6.1. Общие сведения

- •4.6.2. Полевые транзисторы с "p-n"-переходом

- •4.6.3. Полевые транзисторы с изолированным затвором

- •4.6.4. Характеристики полевых транзисторов

- •4.7. Классификация транзисторов

- •4.8. Система обозначений транзисторов

- •§ 5. Общие сведения о микроэлектронике

- •5.1. Терминология

- •5.2. Основные логические элементы

- •6.3. Условные обозначения

- •Список использованной литераратуры

- •334509, Г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82.

Глава 1. Электронные лампы § 1. Двухэлектродная электронная лампа (диод)

1.1. Принцип работы

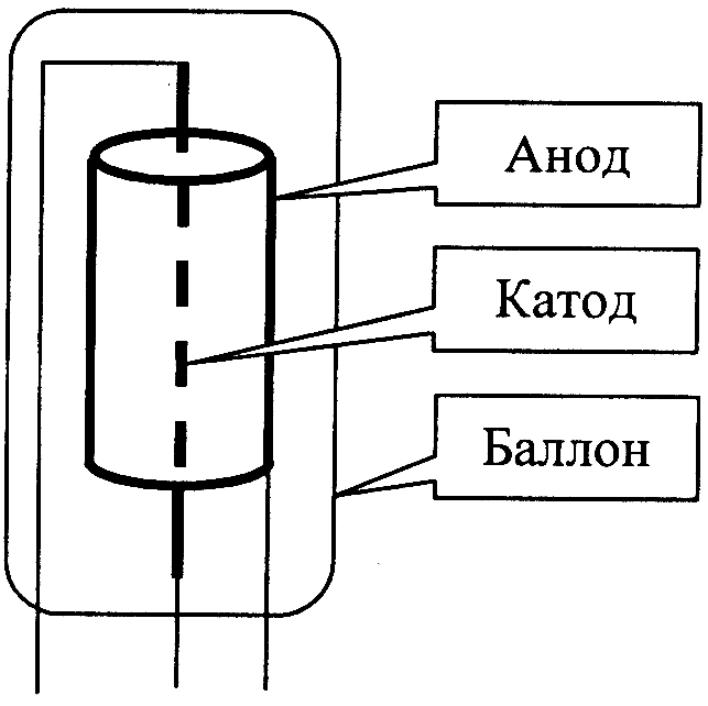

Простейшим электровакуумным прибором является двухэлектродная электронная лампа, получившая название "диод". Электровакуумный диод представляет собой стеклянный, металлический или керамический баллон, внутри которого размещены два электрода. Один из этих электродов называется катодом, второй – анодом (рис. 5.1.1).

Рис. 5.1.1. Схематическое изображение двухэлектродной лампы

Катод служит источником свободных электронов, которые могут притягиваться анодом. Для того, чтобы облегчить отделение электронов от поверхности катода, предусмотрен подогрев катода. В простейшем случае катод представляет собой тонкую металлическую нить, концы которой выведены из баллона. Через нить пропускается постоянный электрический ток. Ток, проходящий через нить, вызывает ее разогрев, благодаря чему увеличивается скорость движения электронов в материале катода. При увеличении скорости движения электронов увеличивается их кинетическая энергия. При определенной скорости движения электронов их кинетическая энергия становится достаточной для того, чтобы преодолеть удерживающие силы и отделиться от катода. Это явление называется термоэлектронной эмиссией, а ток, полученный при излучении электронов катодом, называется током эмиссии. Величина тока эмиссии Iе определяется следующим соотношением:

Iе = Sк

· А ·

Т 2

·

![]() ;

;

где Sк – активная поверхность катода, см 2 ;

А – коэффициент, зависящий от материала катода;

Т – температура катода, °К;

b – коэффициент пропорциональности, характеризующий энергию выхода электронов из металла.

Чтобы уменьшить энергию выхода электронов из материала катода, его нить обычно покрывают тонким слоем оксидного материала (окислы бария, стронция и кальция). Такие катоды называются активированными.

В случаях, если подогрев катода осуществляется переменным током, применяются так называемые "подогревные катоды". Подогревный катод получает тепло не за счет пропускания через него электрического тока, а за счет нагрева его специальной нитью накала, через которую пропускается переменный ток. Этим исключается изменение тока эмиссии с частотой, равной частоте питающего напряжения.

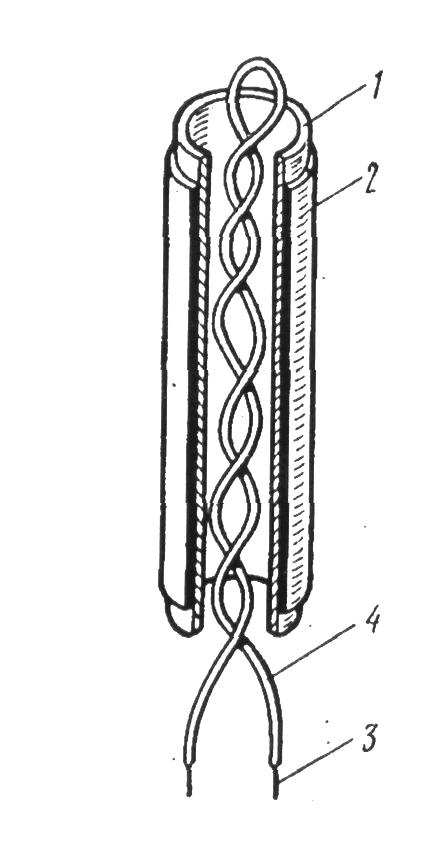

Подогревный катод представляет собой никелевый цилиндр, покрытый снаружи оксидным слоем. (рис. 5.1.2). Внутри цилиндра находится подогреватель (нить накала, через которую пропускается переменный ток). Для того, чтобы избежать появления магнитного поля вокруг катода, нить накала выполняется в виде спирали бифилярного типа. Нагреватель покрыт слоем теплостойкого изолирующего материала.

1 – основание катода

(никелевый цилиндр);

2 – оксидный слой;

3 – нить накала;

4 – теплостойкая изоляция нити

накала.

Рис. 5.1.2. Устройство подогревного катода

Воздух из баллона удаляется. Если бы внутри баллона находился воздух, то электроны при движении от катода к аноду сталкивались бы с частицами воздуха и теряли бы свою скорость.

Кроме того, наличие воздуха внутри баллона могло бы вызвать повышенный износ катода из-за того, что нагретый катод активно вступает в реакцию с кислородом воздуха.

Диод подключается к источнику питания таким образом, чтобы к аноду был приложен положительный потенциал относительно катода. В этом случае между катодом и анодом создается электрическое поле, силовые линии которого располагаются в направлении от анода к катоду. Под действием электрического поля поток электронов, излучаемых катодом, получает ускорение и направляется к аноду. При этом в цепи диода появляется электрический ток.

Направление тока условно принято считать обратным направлению движения электронов. В данном случае ток, проходящий в анодной цепи диода, направлен от анода к катоду.

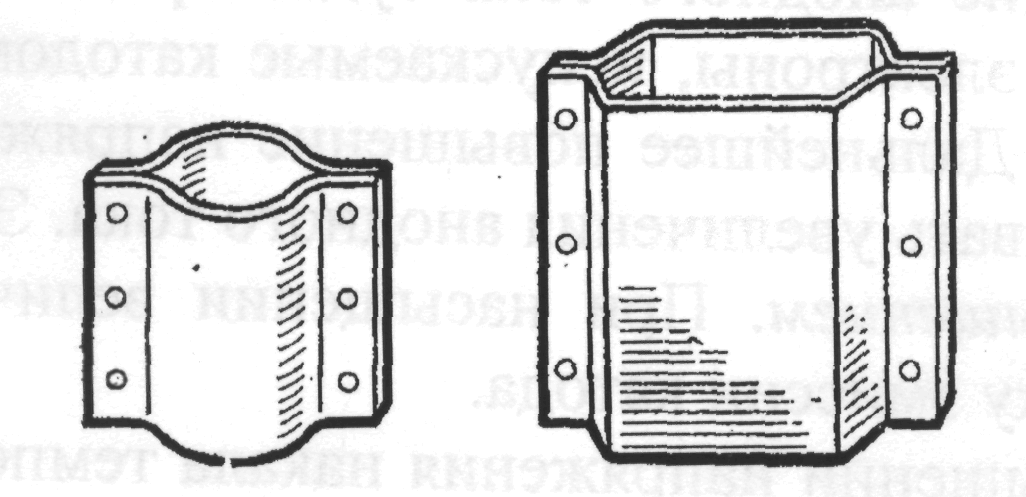

Повышение скорости движения электронов на пути от катода к аноду сопровождается возрастанием их кинетической энергии. При попадании электронов на анод их кинетическая энергия переходит в тепловую энергию, которая вызывает разогрев анода. Поэтому аноды мощных ламп изготавливаются из тугоплавких металлов - молибдена и тантала. Для повышения теплоотдачи поверхность анода подвергается специальной обработке (чернению), а с его внешней стороны предусматриваются ребра для охлаждения (рис. 5.1.3).

Рис. 5.1.3. Конструкция анодов

Если изменить полярность подключения источника питания, то ток в цепи диода протекать не будет, т. к. электроны будут отталкиваться от анода и возвращаться обратно к катоду. Таким образом, диод обладает односторонней проводимостью.

Ток, протекающий в цепи анода, зависит от количества электронов, приходящих к аноду в единицу времени. Этот ток определяется следующими двумя факторами:

a) током эмиссии катода, который зависит от количества электронов, испускаемых катодом в единицу времени;

b) напряжением между катодом и анодом.

Если напряжение между анодом и катодом отсутствует, то электроны, вылетевшие из катода, быстро теряют свою скорость, т. к. одноименно заряженные частицы взаимно отталкиваются. Электроны, потерявшие скорость, заполняют пространство вокруг катода, образуя отрицательно заряженное "облако". Это "облако" называется пространственным зарядом. Пространственный заряд препятствует движению электронов от катода к аноду.

По мере повышения положительного напряжения на аноде электроны начинают притягиваться к аноду, благодаря чему анодный ток начинает увеличиваться. Чем больше напряжение на аноде, тем больше величина анодного тока.

Увеличение анодного тока будет продолжаться до тех пор, пока все электроны, испускаемые катодом, начнут достигать анода. Дальнейшее повышение напряжения на аноде не будет вызывать увеличения анодного тока. Этот режим называется насыщением. При насыщении величина анодного тока равна току эмиссии катода.

При повышении напряжения накала температура катода увеличивается, что приводит к возрастанию тока эмиссии, а следовательно, и к возрастанию тока насыщения.