- •Оглавление

- •1. Экология – фундаментальная наука, ее значение для человеческой цивилизации

- •2. Поиски концепции устойчивого развития. Экологическая обстановка современной России

- •3. Глобальные экологические проблемы, их взаимосвязь и взаимозависимость

- •4. Общие закономерности организации биосферы Земли. Биогеохимические принципы в.И. Вернадского. Эволюция биосферы

- •5. Биосфера и ноосфера. Основные задачи охраны биосферы. «Римский клуб» и прогнозы развития цивилизации

- •6. Причины рыночной и государственной неэффективности в охране окружающей среды. Экологическая доктрина Российской Федерации

- •7. Понятие экосистемы. Состав и структура экосистем

- •8. Основные принципы экологии: взаимосвязь и целостность; продуцирование и разложение; биологический контроль среды; гомеостаз

- •9. Экологические факторы. Лимитирующие факторы и взаимодействие факторов. Закон толерантности. Законы Либиха, Шелфорда, обобщенная концепция лимитирующих факторов. Экологическая ниша

- •10. Численность, возрастная структура, биотический потенциал и динамика популяций. Жизненные циклы. Логистическое уравнение. Регуляция роста популяций

- •11. Демография человека. Демографический взрыв. Экологизация демографической политики

- •12. Развитие экосистем. Сукцессия и климакс

- •13. Термодинамика биосферы. Солнечная энергия – основа существования жизни на Земле. Энергетический баланс биосферы

- •14. Трансформация энергии в биосфере. Закон Стефана – Больцмана

- •15. Пути утилизации солнечной энергии в биосфере. Фотосинтез. Продуценты. Чистая и валовая первичная продукция, вторичная продукция

- •16. Закон сохранения вещества. Классификация круговоротов в экосистемах

- •17. Консументы, редуценты. Пищевые цепи и трофические уровни. Трофическая структура и экологические пирамиды. Продуктивность суши и морей

- •18. Моделирование сетей питания и экосистемы «хищник-жертва». Региональные и глобальные модели биосферных процессов

- •19. Круговорот углерода. Диоксид углерода и «парниковый эффект». Прогнозы изменения климата и возможные последствия. Киотский протокол по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу

- •20. Круговорот кислорода. Озоновая проблема. Образование и роль озона в различных слоях атмосферы. Причины и возможные последствия истощения озонового слоя

- •21. Круговороты азота, серы и фосфора

- •22. Круговорот воды. Водные экосистемы и их особенности. Типы природных вод и их основные характеристики

- •23. Роль живых организмов в круговоротах веществ. Антропогенное воздействие на биогеохимические круговороты в биосфере

- •24. Биогеохимическая роль микроэлементов. Микроэлементы как загрязнители природной среды. Тяжелые металлы, миграция элементов на земной поверхности

- •25. Природные ресурсы и ограничения в их использовании. Возобновимые и невозобновимые ресурсы. Ресурсы воды, почв и дикой природы. Применение удобрений и пестицидов и загрязнение природной среды

- •26. Пищевые ресурсы. Возможности человечества обеспечивать необходимый уровень потребления пищевых ресурсов. Энергетическая стоимость получения единицы с/х продукции

- •27. Виды загрязнения. Критерии вредности загрязнения. Модели миграции загрязняющих веществ в окружающей среде

- •33. Традиционные виды энергии: нефть, природный газ, уголь, гидроэнергетика. Альтернативные источники получения энергии. Влияние энергетики на природную среду

- •34. Ядерный топливный цикл и экологические проблемы, обращения с рао. Переработка оят

- •35. Нормы радиационной безопасности. Радиоактивное загрязнение окружающей среды.

- •36. Основные биологически значимые радионуклиды и пути их миграции в биосфере

- •37. Пищевые цепи поступления радионуклидов в организм

- •38. Экология аэс. Радиационные и нерадиационные аспекты воздействия аэс на окружающую среду. Сравнение уровней природного и техногенного фона

- •39. Крупнейшие ядерные аварии и их последствия для окружающей среды. Реабилитация территорий, эффекты воздействия загрязнения на природные объекты

- •40. Законодательство в области охраны природной среды. Экономические и правовые аспекты охраны окружающей среды

14. Трансформация энергии в биосфере. Закон Стефана – Больцмана

Из закона сохранения и превращения энергии следует, что для любой системы, помещенной в заданный объем, справедливо равенство:

При этом изменение внутренней энергии ΔU вещества массой m с изменением температуры на ΔT составляет ΔU = m⋅ c ⋅ ΔT , где c – теплоемкость вещества (для воды она равна 4,18 кДж/(кг·К).

Когда вещество переходит в другую фазу, происходит изменение внутренней энергии без изменения температуры. Энергия, требуемая для фазового перехода из твердого вещества в жидкое состояние, называется теплотой плавления, а для перевода жидкости в пар – теплотой испарения. При этом изменение внутренней энергии при выпаривании воды равняется m⋅ H , где m – масса, а H – удельная теплота испарения, а при плавлении будет m⋅Λ , где Λ – удельная теплота плавления.

Во многих задачах, связанных с проблемой охраны окружающей среды, рассматриваются потоки как вещества, так и энергии через границы системы. Примером может служить удаление с помощью теплоносителя (обычно воды)теплоты из зоны протекания процесса. В этом случае скорость изменения внутренней энергии равняется m` ⋅c ⋅ΔT , где m` – поток вещества через границы системы, а ΔT – перепад температур в потоке, отводящем теплоту от процесса.

Когда два тела имеют разную температуру, теплота переносится от более теплого тела к более холодному. Этот процесс может осуществляться за счет теплопроводности (кондуктивный процесс), когда имеется непосредственный контакт между телами; за счет конвекции, когда между ними имеется газ или жидкость, или за счет излучения.

Процесс переноса

тепла через барьер (например, стену

здания) можно описать следующим

уравнением:

где q – тепловой поток [Вт] через барьер площадью S [м2], расположенный перпендикулярно вектору теплового потока, T1 и T2 – значения температуры [К] внешних поверхностей барьера, R – термическое сопротивление [м2·К/Вт].

При переносе теплоты

излучением испускаемую энергию несут

электромагнитные волны. Каждый объект

излучает тепло. Абсолютно черное тело

является совершенным излучателем, оно

испускает с единицы поверхности больше

энергии, чем любой реальный объект при

той же температуре. Мощность испускаемого

излучения W

абсолютно черного тела описывается

законом

Стефана – Больцмана:

где σ

= 5,67 ⋅10−8

Вт/(м2·K4)

– постоянная Стефана–Больцмана, S

– площадь поверхности излучателя, м2;

T

– его температура, K.

Длина волны, на которой спектр излучения

достигает своего максимума, определяется

с помощью закона смещения Вина:

где λ – длина волны, м; T – температура, K; b = 2,90 ⋅10−3 , — постоянная Вина, м·К.

Величина кванта энергии определяется соотношением Эйнштейна – Планка: E = hν

где h = 6,62 ⋅10−34 Дж·с – постоянная Планка, а ν – частота электромагнитного излучения, с-1.

Энергия и масса связаны следующим соотношением эквивалентности Эйнштейна: E0 = mc2 где c – скорость света в вакууме.

15. Пути утилизации солнечной энергии в биосфере. Фотосинтез. Продуценты. Чистая и валовая первичная продукция, вторичная продукция

Фотосинтез означает запасание части энергии солнечного света в виде потенциальной или связанной энергии органических веществ. Реакция фотосинтеза происходит с участием светопоглощающих пигментов (хлорофилла и др.). Суммарную реакцию фотосинтеза зеленых растений можно представить следующим образом:

6CO2 + 6H2O + hν → C6H12O6 + 6O2 (1.1)

где hν = 2824 кДж/моль – энергия солнечного света, необходимая для образования органического вещества – глюкозы. Обратный процесс, в котором происходит окисление органического вещества, называется аэробным дыханием. При этом высвобождается необходимая для организмов энергия, точно равная затраченной энергии в уравнении (1.1). Тип дыхания, который происходит без участия кислорода,носит название анаэробного дыхания (брожения), – это малоэффективный способ выделения энергии для поддержания жизнедеятельности рганизма:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + 6H2O + 210 кДж/моль (1.2)

К анаэробному дыханию приспособлены денитрифицирующие бактерии, восстанавливающие нитраты до молекулярного азота, некоторые кишечные паразиты, большинство гетеротрофных почвенных микроорганизмов. Человек при больших физических нагрузках также прибегает к этому типу дыхания (второе дыхание марафонца). На каждый грамм хлорофилла в результате фотосинтеза за год образуется от 300 до 700 г сухого органического вещества, что в среднем соответствует запасанию энергии, равной 9 МДж. За год фотосинтезирующие организмы создают 170 - 200 млрд т сухого вещества. С учетом собственных расходов на дыхание эффективность фотосинтеза не превышает в среднем 1% от падающей солнечной энергии. Только для культурных растений при создании оптимальных условий она может быть поднята до 4 – 5%. Поэтому возможности поднятия урожайности растений (первичной продукции) весьма ограничены. Биосфера стремится к устойчивому состоянию, при котором чистая первичная продукция равна сумме расходов на дыхание всех гетеротрофных консументов. Некоторые различия связаны с тем, что часть чистой продукции экосистем переходит в осадочные отложения. Считается, что 93% чистой первичной продукции поступает в распоряжение редуцентов (грибов, аэробных и анаэробных бактерий) на суше, и около 63% – в океане. Общая продукция редуцентов суши имеет величину порядка 21∙10^9 т/год.

Органическое вещество разными путями покидает биосферу и формирует глобальный запас мертвой органической массы, которое называют некросферой. Одна из ее фракций – подстилка на поверхности почвы сообществ суши. Количество подстилки на единицу площади убывает от влажных к сухим местообитаниям, поскольку снижается продуктивность. Общая масса подстилки значительно меньше, чем «живая» биомасса суши и примерно равна чистой годовой первичной продукции. Масса гумуса (продукта разложения органики) в почве варьирует в зависимости от типа почв. Полагают, что она составляет 3∙1012 т. Масса «мертвого» органического вещества в морях примерно на 3 - 4 порядка (1∙1013 т) превышает массу живого. Ископаемое топливо – результат аккумуляции чистой продукции экосистем в прошедшие геологические эпохи и состоит из органического вещества: нефть (5∙1011 т), уголь (5∙1012 т).

Рис. 1.2. Распределение первичной продукции, тыс. ккал/(м2∙год): I – пустыни; II – степи, глубокие озера, горные леса; III – влажные леса и степи, мелководные озера, большая часть сельскохозяйственных угодий; IV – некоторые эстуарии, коралловые рифы, сельскохозяйственные угодья с удобрениями; V – воды континентального шельфа; VI – океаническая область

Другие органические вещества биогенного происхождения широко распространены в осадочных породах, их масса может быть оценена в 1016 т, т.е. более чем в 5000 раз выше массы организмов биосферы.

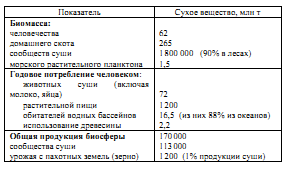

Большая часть кислорода, продуцированного фотосинтезирующими организмами в прошлые геологические эпохи, была израсходована на окисление неорганических минералов горных пород. Кислород современной атмосферы представляет собой ту его часть, которая не связана в «мертвом» органическом веществе, состоящем из углеродных соединений в восстановленной форме. На основании приведенных выше данных можно примерно оценить общую биомассу органической пленки Земли, которая поддерживает жизнь человечества и является объектом влияния человека (табл. 1.6).

Эффективность утилизации солнечного света первичной продукцией составляет 0,91% для лесов и 0,066% для сообществ морского фитопланктона. Средняя мировая эффективность чистой первичной продукции оценивается в 0,27%, а соответствующая эффективность валовой первичной продукции не более 0,6%. Сегодня человечество использует энергию с возрастающей интенсивностью из аккумулированных запасов продукции фотосинтеза прошлых эпох, сжигая и перерабатывая нефть, газ и уголь. Общее количество энергии, освобождаемое человеком в промышленности за счет этих источников, на несколько порядков величины меньше энергии, фиксируемой в чистой первичной продукции биосферы.

Но в отличие от продуктивности биосферы, которая миллионы лет поддерживалась на постоянном уровне, потребление ископаемых энергоресурсов человеком экспоненциально возрастает в среднем со скоростью 4% в год. Современный уровень использования энергии еще не столь велик, чтобы конкурировать с продуктивностью биосферы, но уже вполне достаточен для того, чтобы начать изменять ее параметры.

Таблица 1.6 Количество общей биомассы и продукции биосферы Земли