- •2 .Основы технологии эксплуатации, ремонта и реконструкции деревянных конструкций. Усиление балок, ферм и колонн.

- •3.Обеспечение пространственной жесткости деревянных каркасных зданий. Связи. Фахверк.

- •4. Варианты использования дерева и пластмасс в строительстве

- •5. Расчетные характеристики материалов и расчет элементов на растяжение, смятие, скалывание, поперечный изгиб, косой изгиб, расчет сжато-изогнутых и растянуто-изогнутых элементов.

- •6.Основы технологии устройства покрытий и стен сборных каркасных зданий.

- •9 Вопрос

- •10.Основы технологии изготовления клееных деревянных конструкций. Оборудование, клеевые системы.

- •11.Конструктивные формы промышленных и гражданских зданий с применением древесины и пластмасс. Расчетные схемы деревянных зданий. Сбор нагрузок, статический расчет с использованием эвм.

- •12. Плоские сплошные деревянные конструкции

- •Дощатоклееные балки

- •Клеефанерные балки

- •Деревянные клееные балки с волнистой фанерной стенкой

- •Балки, армированные стальными стержнями

- •14. Расчет составных стержней на податливых связях. Конструкции балочного типа.

- •16 Вопрос

- •17 Вопрос

- •18.Совместное использование древесины и стали в строительстве. Металлодеревянные фермы и арки.

- •19. Пространственные деревянные конструкции

- •Кружально-сетчатые своды

- •Деревянные тонкостенные купола-оболочки

- •20.При проектировании несущих конструкций учитывают следующие требования:

- •Древесина как строительный материал.

9 Вопрос

Характеристика соединений деревянных соединений.

Соединения деревянных элементов для увеличения поперечного сечения конструкции называют сплачиванием, а для увеличения их продольной длины — сращиванием. Кроме того, деревянные элементы могут соединяться в узлах конструкций под разными углами.

По способу передачи усилий соединения деревянных элементов разделяются на следующие виды:

-соединения, в которых усилия передаются непосредственным упором контактных поверхностей соединяемых элементов, например, примыканием в опорных частях элементов, врубкой и т.д.;

-соединения на механических связях;

-соединения на клеях.

Механическими в соединениях деревянных конструкций называют рабочие связи различных видов из твердых пород древесины, стали, различных сплавов или пластмасс, которые могут вставляться, врезаться, ввинчиваться или запрессовываться в тело древесины соединяемых элементов.

Передача силв соединениях с механическими связями происходит от одного элемента к другому через отдельные точки (дискретно).

Лобовые упоры и соединения на врубках

Лобовым упором и врубкой называют соединения, в которых усилия от одного элемента передаются другому по площадкам смятия и скалывания без специальных промежуточных рабочих связей. Однако для передачи монтажных нагрузок устанавливают вспомогательные металлические крепления: скобы, болты, штыри и др.

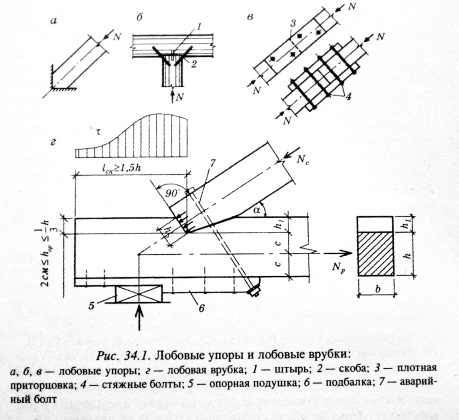

Наибольшее распространение получили лобовые упоры (рис. 34.1, а, б, в) и лобовые врубки с одним зубом (рис. 34.1, г).

Лобовые упоры применяют для передачи усилия на опору (рис. 34.1, а) или на другой деревянный элемент (рис. 34.1, б). Чаще всего лобовые упоры используют для передачи давления в деревянных элементах. Поверхности соприкосновения соединяемых элементов следует проверять на смятие вдоль волокон (рис. 34.1, в), поперек волокон (рис. 34.1, б) или под углом к волокнам (рис. 34.1, а).Лобовые врубки с одним зубом (рис. 34.1, г) применяют в подкосно- ригельных системах, фермах при круглом или брусчатом лесе при относительно небольших пролетах и нагрузках.

Узел врубки необходимо обязательно стягивать болтом, устанавливаемым перпендикулярно к верхнему поясу, либо скобами с двух сторон.

Лобовую врубку с одним зубом рассчитывают на смятие древесины под углом к волокнам нижнего растянутого элемента по площадке контакта стыка:

![]()

площадь смятия определяют из выражения

![]()

Прочность площадки lСКb на скалывание проверяют по условию

![]()

RCMa- расчетное сопротивление древесины под углом α определяют по формуле (33.10),

![]()

a — Среднее по площадке скалывания

расчетное сопротивление др. скалыванию

по формуле (33.13).

— Среднее по площадке скалывания

расчетное сопротивление др. скалыванию

по формуле (33.13).

![]()

Расчетная длина площадки скалывания с учетом возможности скалывания по косослою принимается не более 10h1

Нижний пояс фермы рассчитывается как центрально растянутый элемент

![]()

гдеNp — расчетное растягивающее усилие;FHm — рабочая площадь нетто в поперечном сечении, ослабленном врубкой, равнаяb(h-h1).

Соединения на нагелях

Нагелями называют стержни или пластинки, препятствующие взаимному сдвигу соединяемых элементов (рис. 34.2). В нагельном соединении, находящемся под воздействием внешней нагрузки, сам нагель работает на изгиб, а древесина соединяемых элементов под нагелями подвергается смятию. Нагели бывают стальные, пластмассовые и деревянные, а по форме — цилиндрические и пластинчатые.

Цилиндрические нагели представляют собой стержни круглого сечения или трубчатого сечения.

Рис. 34.2. Нагельные соединения: 1 — дубовый нагель; 2 — болт; 3 — пустотелый нагель; 4 — стальной болт; 5 — гвозди; 6 — пластинчатый нагель

Пластинчатые нагели вставляют в смежные пропилы соединяемых элементов. Они используются, в основном, в балках составного сечения.

Расчетную несущую способность на один срез нагеля определяют из трех условий:

а) изгиба металлического нагеля;

б) смятия древесины крайнего соединяемого, а также более тонкого элемента толщиной а;

в) смятия древесины среднего соединяемого, а также более толстого элемента толщиной с.

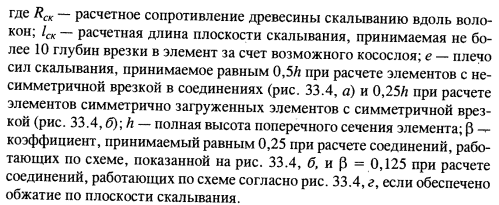

Различают две группы соединений на нагелях: симметричные двухсрезные и многосрезные (рис. 34.3, а) и несимметричные односрезные и многосрезные (рис. 34.3, б).

Расчетную несущую способность цилиндрического нагеля на один шов сплачивания в соединениях сосны и ели при направлении усилий, передаваемых нагелями вдоль волокон и гвоздями под любым углом, принимают равной меньшему из значений, определяемых по формулам из табл. 34.1.***

Рис. 34.3. Соединения на нагелях: а — симметричные; б — несимметричные; в — двухсрезные со стальными накладками; г — односрезные со стальными накладками; д —- размещение стальных нагелей прямыми рядами; е — то же, в шахматном порядке

Число нагелей в сечении для восприятия расчетного усилия определяют по формуле

![]()

где N— усилие от расчетных нагрузок;пср — число условных плоскостей среза нагеля; Т— наименьшая расчетная несущая способность нагеля, найденная по формулам табл. 34.1.***

Расчетная несущая способность нагельных соединений считается обеспеченной, если соблюдаются правила размещения нагелей на расстояниях, предусмотренных нормами (табл. 34.4***).

Соединения на растянутых связях

К растянутым связям относятся гвозди, винты (шурупы и глухари), работающие на выдергивание, скобы, хомуты, стяжные болты и тяжи. Все виды связей, особенно постоянные, воспринимающие расчетные усилия, должны быть защищены от коррозии (оцинковкой, покрытием водостойкими лаками и т.п.).

Гвозди сопротивляются выдергиванию только усилиями поверхностного трения между ними и древесиной гнезда.

При статическом приложении нагрузки расчетную несущую способность на выдергивание одного гвоздя, забитого поперек волокон с соблюдением норм расстановки, определяют по формуле

![]()

где — RВГ - расчетное сопротивление выдергиванию на единицу поверхности соприкасания гвоздя с древесиной, которое следует принимать для воздушно-сухой древесины равным 0,3 МПа, а для сырой, высыхающей в конструкции, — 0,1 МПа; d— диаметр гвоздя;l1 — расчетная длина защемленной, сопротивляющейся выдергиванию части гвоздя.

При определенииТвг расчетный диаметр гвоздя принимают не более 5 мм. Расчетная длина защемления гвоздяl1 (без учета острия 1,5dгв) должна быть не менее 10dгв и не менее, чем две толщины прибиваемой доски.

Шурупы и глухари удерживаются в древесине не только силами трения, но и упором винтовой нарезки в прорезаемые ею в древесине винтовые желобки.

Расстояния между осями винтов в продольном направлении должны быть не менееS1 = 10d, а поперек волоконS2 = S3 = 5d.

Расчетную несущую способность на выдергивание одного шурупа или глухаря, завинченного в древесину поперек волокон, следует определять по формуле

![]()

Где RВШ-расчетное сопротивление выдергиванию на единицу поверхности соприкасания нарезной части шурупа с древесиной, которое следует принимать 1 МПа; d — наружный диаметр наружной части шурупа; l1— длина нарезной части шурупа, сопротивляющаяся выдергиванию.

Вклеенные стальные стержни из арматуры периодического профиля класса A-II и выше, диаметром 12—25 мм, работающие на выдергивание и продавливание, допускается применять при температуре окружающего воздуха не более 35 °С.

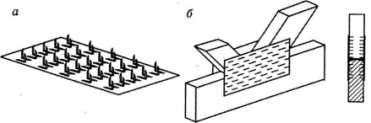

Предварительно очищенные и обезжиренные стержни вклеивают составами на основе эпоксидных смол в просверленные отверстия или в профрезерованные пазы (рис. 34.4). Диаметры отверстий или размеры пазов должны приниматься более номинальных диаметров вклеиваемых стержней на 5 мм.

Рис. 34.4. Соединения на стержнях из арматуры периодического профиля,

вклеенных:

а — в цилиндрические отверстия; б — в профрезерованные пазы

Расчетную несущую способность вклеиваемого стержня на выдергивание или продавливание вдоль и поперек волокон в растянутых и сжатых стыках элементов деревянных конструкций из сосны и ели следует определять по формуле

![]()

гдеd— номинальный диаметр вклеиваемого стержня, м; I — длина заделываемой части стержня, м, которую следует принимать по расчету, но не менее 10d и не более 30d; кс — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений сдвига в зависимости от длины заделываемой части стержня, которое следует определять по формуле

![]()

RCK — расчетное сопротивление древесины скалыванию.

Расстояние между осями вклеенных стержней, работающих на выдергивание или продавливание вдоль волокон, следует принимать не менееS2 = 3d, а до наружных граней не менееS3 = 2d.

Соединения на металлических зубчатых пластинах (МЗП)

Наибольшее распространение в зарубежной практике строительства получили МЗП системы «Ганг-Нейл» (рис. 34.5).

МЗП представляет собой стальные пластины толщиной 1—2 мм, на одной стороне которых после выштамповки на специальных прессах получаются зубья различной формы и длины. МЗП ставят попарно по обе стороны соединяемых элементов такйм образом, чтобы ряды МЗП располагались в направлении волокон присоединяемого деревянного элемента, в котором действуют наибольшие усилия. Несущую способность деревянных конструкций на МЗП определяют по условиям смятия древесины в гнездах и изгиба зубьев пластин, а также по условиям прочности пластин при работе на растяжение, сжатие и срез.

Рис. 34.5. Соединения на металлических зубчатых пластинах (МЗП): а — металлические зубчатые пластины (МЗП); б — узел дощатой фермы на МЗП

Несущую способность соединения на МЗПNc, кНу по условиям смятия древесины и изгиба зубьев при растяжении, сдвиге и сжатии, когда элементы воспринимают усилия под углом к волокнам древесины, определяют по формуле

![]()

гдеR— расчетная несущая способность по табл. 34.5***;Fp — расчетная площадь поверхности МЗП на стыковом элементе, определяемая за вычетом площадей участков пластины в виде полос шириной 10 мм, примыкающих к линиям сопряжения элементов и участков пластины, которые находятся за пределами зоны рационального расположения МЗП.

Учет эксцентриситета приложения к МЗП равнодействующей усилия при расчете опорных узлов треугольных ферм осуществляется снижением расчетной несущей способности соединения умножением на коэффициент η, определяемый в зависимости от уклона верхнего пояса по табл. 34.6***.

Несущую способность МЗПNp при растяжении находят по формуле

![]()

где b — размер пластины в направлении, перпендикулярном направлению усилия, см; Rp — расчетная несущая способность пластины на растяжение, кН1м, определяемая по табл. 34.5.***

Несущую способность МЗПQCD при срезе определяют по формуле

![]()

где lср — длина среза пластины без учета ослаблений,см; Rp — расчетная несущая способность пластины на срез, кН/м, определяемая по табл. 34.5***

При совместном действии на пластину усилий среза и растяжения должно выполняться условие

![]()

Соединения на клеях

К достоинствам клееных конструкций относятся возможность компоновки крупноразмерных конструкций из мелкоразмерного сортамента, использование древесины низких сортов в менее напряженных зонах конструкций, отсутствие ослаблений врезками и врубками, надежная работа на сдвиг в швах, возможность автоматизации процессов изготовления конструкций в заводских условиях, незначительная металлоемкость, повышенная огнестойкость вследствие значительной массивности клееных элементов.

Недостатками клееных конструкций считаются необходимость тщательного контроля изготовления в заводских условиях и сложность изготовления соединений на монтаже.

Склеивание проводят под давлением 0,3—0,5 МПа при длительности запрессовки 4—24 ч. Применяемые клеи должны обеспечивать прочность клеевого шва не ниже прочности древесины на скалывание вдоль и растяжение поперек волокон.

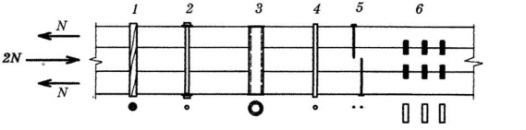

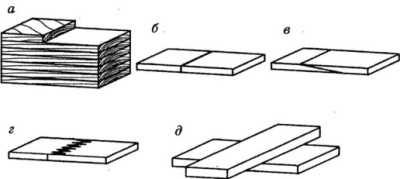

Основной вид клеевого соединения — продольная склейка досок в пакете (рис. 34.6, а). Применяют и другие типы сопряжений, в частности, продольные стыки: впритык (рис. 34.6, б) — самый простой, хорошо работает на сжатие, на ус (рис. 34.6, в) и на зуб (рис. 34.6, г) — равнопрочны с основной древесиной при работе на сжатие и растяжение; склеивание досок под углом не рекомендуется из-за большой разницы в усадочных деформациях древесины вдоль и поперек волокон. Продольные стыки отдельных досок в пакете следует располагать вразбежку.

Рис. 34.6.Клеевые соединения: а — продольное склеивание; б — соединение впритык; в — соединение на ус; г — соединение зубчатым шипом; д —склеиванйе под углом

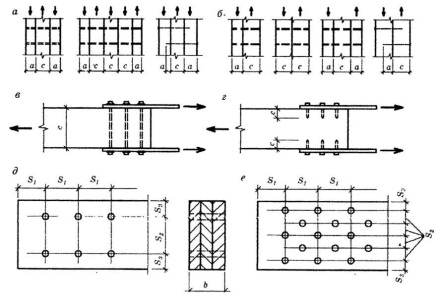

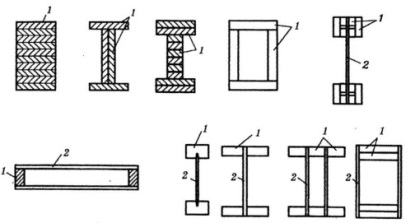

Поперечные сечения клееных конструкций бывают прямоугольными, двутавровыми, коробчатыми и др. (рис. 34.7). Клееные соединения применяют при изготовлении несущих и ограждающих конструкций, выполненных из досок или строительной фанеры. К числу таких конструкций относятся составные из досок балки, дощато-фанерные балки, гнутые из досок арки, рамы, щиты ограждающих частей зданий и др.

Рис. 34.7. Формы сечений дощатоклееных и клеефанерных элементов: 1 — доски; 2 — фанера