- •2 .Основы технологии эксплуатации, ремонта и реконструкции деревянных конструкций. Усиление балок, ферм и колонн.

- •3.Обеспечение пространственной жесткости деревянных каркасных зданий. Связи. Фахверк.

- •4. Варианты использования дерева и пластмасс в строительстве

- •5. Расчетные характеристики материалов и расчет элементов на растяжение, смятие, скалывание, поперечный изгиб, косой изгиб, расчет сжато-изогнутых и растянуто-изогнутых элементов.

- •6.Основы технологии устройства покрытий и стен сборных каркасных зданий.

- •9 Вопрос

- •10.Основы технологии изготовления клееных деревянных конструкций. Оборудование, клеевые системы.

- •11.Конструктивные формы промышленных и гражданских зданий с применением древесины и пластмасс. Расчетные схемы деревянных зданий. Сбор нагрузок, статический расчет с использованием эвм.

- •12. Плоские сплошные деревянные конструкции

- •Дощатоклееные балки

- •Клеефанерные балки

- •Деревянные клееные балки с волнистой фанерной стенкой

- •Балки, армированные стальными стержнями

- •14. Расчет составных стержней на податливых связях. Конструкции балочного типа.

- •16 Вопрос

- •17 Вопрос

- •18.Совместное использование древесины и стали в строительстве. Металлодеревянные фермы и арки.

- •19. Пространственные деревянные конструкции

- •Кружально-сетчатые своды

- •Деревянные тонкостенные купола-оболочки

- •20.При проектировании несущих конструкций учитывают следующие требования:

- •Древесина как строительный материал.

5. Расчетные характеристики материалов и расчет элементов на растяжение, смятие, скалывание, поперечный изгиб, косой изгиб, расчет сжато-изогнутых и растянуто-изогнутых элементов.

Э лементами

деревянных конструкций служат доски,

брусья, бруски, бревна цельных сечений

с размерами, указанными в сортаментах

пиленых и круглых лесоматериалов.

Усилия, действующие в элементах

конструкций, и их прогибы определяются

общими методами строительной механики.

В результате их расчета решаются ряд

практических задач роектирования

деревянных конструкций. Проверка

прочности и прогиба элемента заключается

в определении напряжений в сечениях,

которые не должны превышать расчетных

сопротивлений древесины, а также его

прогибов, которые не должны превосходить

предельных, допускаемых нормами. Подбор

сечений при проектировании новых

деревянных конструкций заключается в

определении таких размеров элемента,

при которых его прочность и устойчивость

будут достаточны для воспринятия

действующих усилий, а прогибы будут не

более предельных. Несущая способность

элемента определяется чаще всего в

процессе обследования конструкций во

время их эксплуатации. Для этого

определяют наибольшие нагрузки и

усилия, которые может выдерживать

элемент известных размеров, чтобыпри

этом расчетные сопротивления древесины

и предельные прогибы не были превышены.

Деревянные элементы рассчитывают на

растяжение, сжатие, изгиб, растяжение

или сжатие с изгибом, смятие и скалывание

в соответствии с нормами СНиП П-25—80

«Нормы проектирования. Деревянные

конструкции». Приводимые ниже расчетные

сопротивления соответствуют древесине

сосны и ели. В соответствии с этими же

нормами производится расчет деревянных

изгибаемых элементов по прогибам.

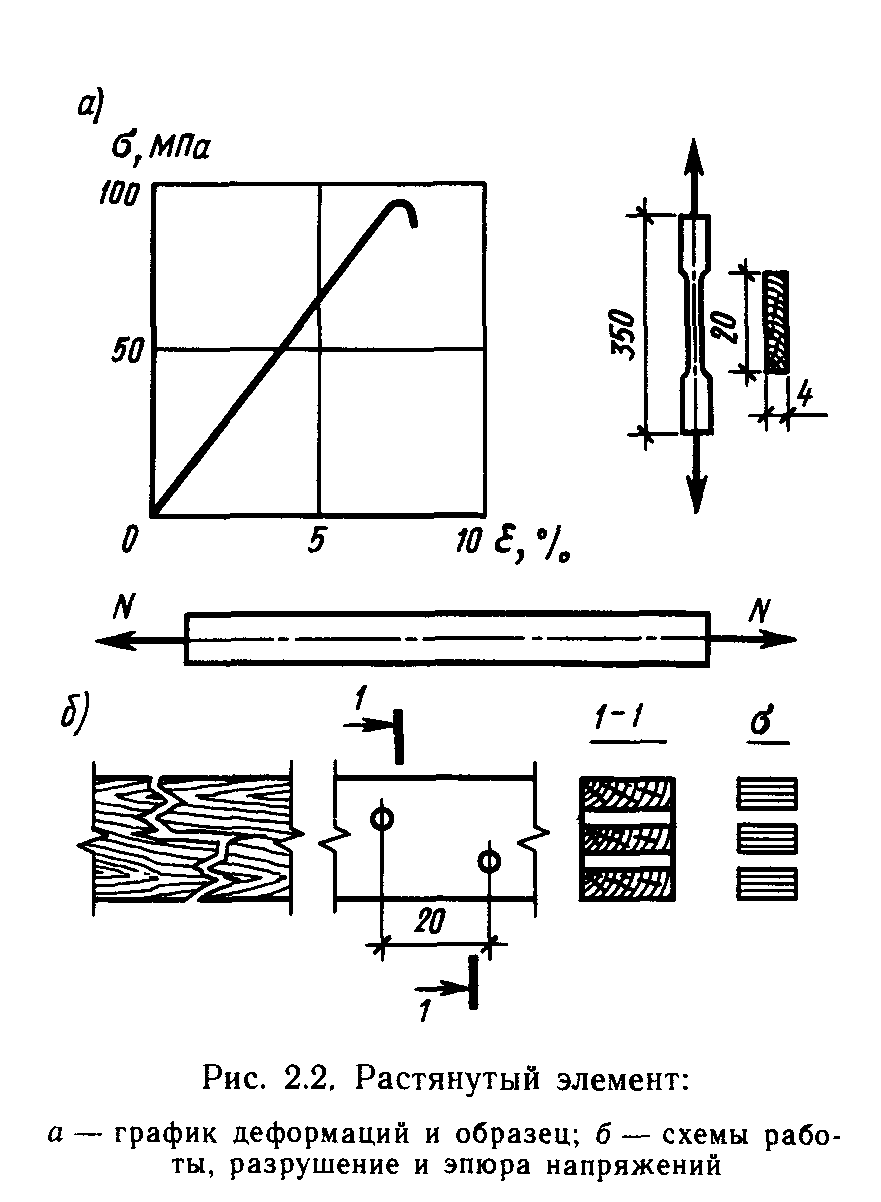

Растянутые

элементы

— это нижние пояса ферм, затяжки арок

и некоторые стержни других сквозных

конструкций. Древесина работает на

растяжение почти как упругий материал

и имеет высокую прочность. Разрушение

растянутых элементов происходит

хрупко, в виде почти мгновенного разрыва.

лементами

деревянных конструкций служат доски,

брусья, бруски, бревна цельных сечений

с размерами, указанными в сортаментах

пиленых и круглых лесоматериалов.

Усилия, действующие в элементах

конструкций, и их прогибы определяются

общими методами строительной механики.

В результате их расчета решаются ряд

практических задач роектирования

деревянных конструкций. Проверка

прочности и прогиба элемента заключается

в определении напряжений в сечениях,

которые не должны превышать расчетных

сопротивлений древесины, а также его

прогибов, которые не должны превосходить

предельных, допускаемых нормами. Подбор

сечений при проектировании новых

деревянных конструкций заключается в

определении таких размеров элемента,

при которых его прочность и устойчивость

будут достаточны для воспринятия

действующих усилий, а прогибы будут не

более предельных. Несущая способность

элемента определяется чаще всего в

процессе обследования конструкций во

время их эксплуатации. Для этого

определяют наибольшие нагрузки и

усилия, которые может выдерживать

элемент известных размеров, чтобыпри

этом расчетные сопротивления древесины

и предельные прогибы не были превышены.

Деревянные элементы рассчитывают на

растяжение, сжатие, изгиб, растяжение

или сжатие с изгибом, смятие и скалывание

в соответствии с нормами СНиП П-25—80

«Нормы проектирования. Деревянные

конструкции». Приводимые ниже расчетные

сопротивления соответствуют древесине

сосны и ели. В соответствии с этими же

нормами производится расчет деревянных

изгибаемых элементов по прогибам.

Растянутые

элементы

— это нижние пояса ферм, затяжки арок

и некоторые стержни других сквозных

конструкций. Древесина работает на

растяжение почти как упругий материал

и имеет высокую прочность. Разрушение

растянутых элементов происходит

хрупко, в виде почти мгновенного разрыва.

Расчет

по прочности растянутых элементов

производится на растягивающую силу N

от расчетных нагрузок:

Прочность растянутых элементов в тех местах, где они ослаблены отверстиями или врезками, снижается дополнительно в результате концентрации напряжений у их краев. Это учитывается снижающим коэффициентом условий работы mр = 0,8.

С жатые

элементы.

На сжатие работают стойки, подкосы,

верхние пояса и отдельные стержни ферм

и других сквозных конструкций.

жатые

элементы.

На сжатие работают стойки, подкосы,

верхние пояса и отдельные стержни ферм

и других сквозных конструкций.

Прочность стержня при сжатии и потеря устойчивости зависят от площади А и формы его сечения, длины l и типа закрепления его концов, что учитывается коэффициентом устойчивости φ, называемым иногда коэффициентом продольного изгиба. Сжатые деревянные элементы рассчитываются по прочности и устойчивости при действии продольных сил сжатия N от расчетных нагрузок:

Коэффициент устойчивости элемента ф определяется в зависимости от его расчетной длины l0, радиуса инерции сечения i, гибкости λ = l0/i и находится из выражений φ = 3000/ λ2 при λ >70 и φ = 1-0.8(λ/100)2 при λ<=70.

Изгибаемые элементы — балки, доски настилов и обшивок — наиболее распространенные элементы деревянных конструкций.

Расчет

изгибаемых элементов по прочности

поперечных сечений производится на

действие максимальных изгибающих

моментов М (МН-м) от расчетных

нагрузок :

:

где W — момент сопротивления сечения. У наиболее распространенных прямоугольных сечений с шириной b и высотой h W = bh2/6, а для круглых сечений диаметром d W=d3/10.

Расчет изгибаемого элемента по прогибам заключается в определении его наибольшего относительного прогиба f/l от нормативных нагрузок и проверке условия, чтобы он не превосходил предельно допускаемого нормами значения, что определяется условием f/l≤[f/l].

Проверить относительный прогиб однопролетной шарнирно опертой балки прямоугольного сечения bxh, пролетом l при равномерной нормативной нагрузке qн (МН/м) можно по формуле

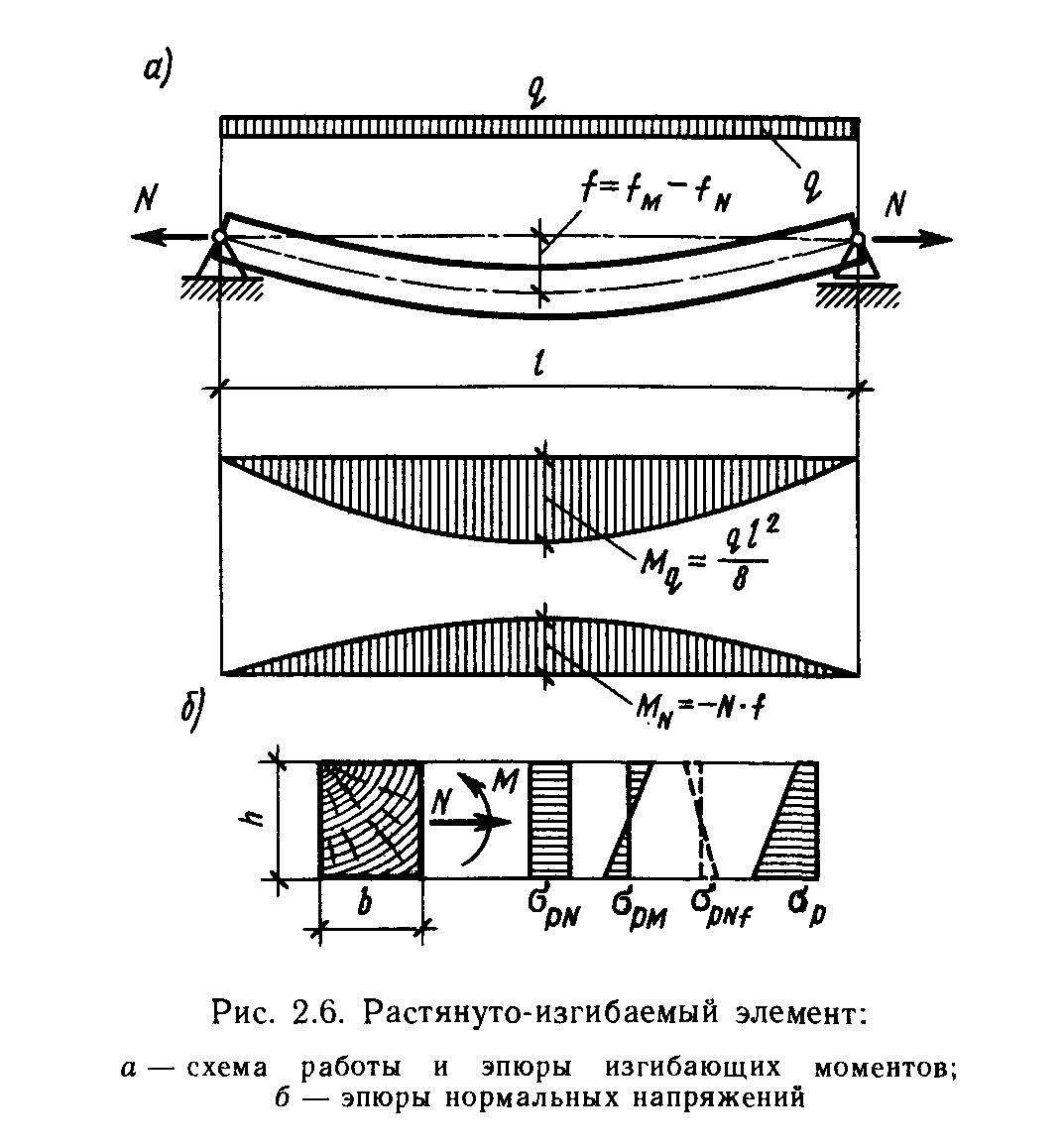

С жато-изгибаемые

элементы

работают одновремен-но на сжатие и

изгиб. Так работают, например, верхние

пояса ферм, в которых кроме сжатия

действует еще изгиб от междуузловой

нагрузки от веса покрытия. В элементах,

где сжимающие силы действуют с

эксцентриситетом относительно их осей,

тоже возникает сжатие с изгибом. Поэтому

они называются также внецентренно

сжатыми.

жато-изгибаемые

элементы

работают одновремен-но на сжатие и

изгиб. Так работают, например, верхние

пояса ферм, в которых кроме сжатия

действует еще изгиб от междуузловой

нагрузки от веса покрытия. В элементах,

где сжимающие силы действуют с

эксцентриситетом относительно их осей,

тоже возникает сжатие с изгибом. Поэтому

они называются также внецентренно

сжатыми.

Расчет сжато-изгибаемого элемента производится на действие максимальных продольных сжимающих сил N и изгибающих моментов М от расчетных нагрузок по формуле

где МД=М/ξ, а коэффициент ξ=1-Nλ2/(3000RcA); МД — это изгибающий момент с учетом дополнительного изгибающего момента, который возникает в результате прогиба элемента f от внешней нагрузки. При этом сжимающие продольные силы N начинают действовать с эксцентриситетом, равным /, и возникает дополнительный момент М = Nf Этот доп. момент и учитывается коэффициентом ξ, который зависит от продольной силы N. гибкости λ расчетного сопротивления сжатию Rc и площади сечения А.

С жато-изгибаемый

элемент должен быть также проверен на

прочность и устойчивость только при

сжатии продольной силой в направлении

из плоскости действия изгибающего

момента:

жато-изгибаемый

элемент должен быть также проверен на

прочность и устойчивость только при

сжатии продольной силой в направлении

из плоскости действия изгибающего

момента:

Расчет сжато-изгибаемых элементов.

Метод расчета сжато-изгибаемых элементов составного сечения на податливых связях остается таким же, как и элементов цельного сечения, но в формулах дополнительно учитывается податливость связей.

При расчете в плоскости изгиба составной элемент испытывает сложное сопротивление и податливость связей учитывают дважды:

Введением коэффициента кю, такого же как при расчете составных элементов на поперечный изгиб;

2. вычислением коэффициента ξ с учетом приведенной гибкости элемента.

Нормальные напряжения определяют по формуле

г

де

МД

=

М/ξ, а коэф. Ξ = 1-Nλп2/(3000RcA);

λп

= μ λц

де

МД

=

М/ξ, а коэф. Ξ = 1-Nλп2/(3000RcA);

λп

= μ λцПри определении количества связей, которое надо поставить на участке от опоры до сечения с максимальным моментом, учитывают возрастание поперечной силы при сжато-изгибаемом элементе:

В стержнях с короткими прокладками помимо общего расчета стержня необходима еще проверка наиболее напряженных ветвей как сжато-изгибаемых стержней по формуле:

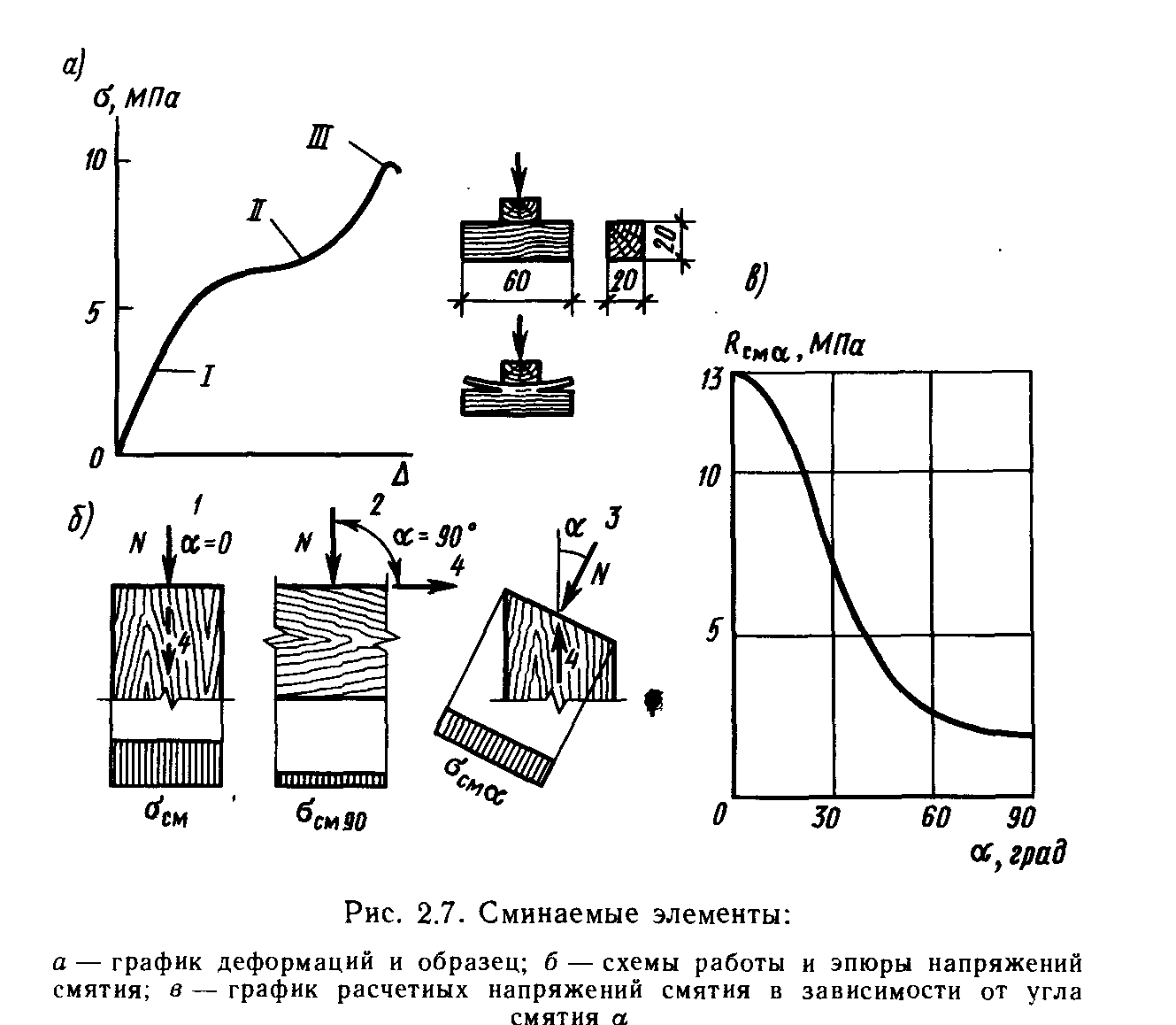

Смятие древесины — это поверхностное сжатие, которое может быть общим и местным.

Прочность и деформативность элементов при смятии существенно зависят от угла смятия. Угол смятия а — это угол между направлениями действия сминающей силы и волокон древесины.

Расчет элементов на смятие производится на действие сжимающей силы N от расчетных нагрузок, площади смятия А и расчетного сопротивления древесины Rсма по формуле:

Скалывание древесины. Расчет изгибаемых элементов на скалывание при изгибе производится на действие максимальных поперечных сил Q (МН) от расчетных нагрузок по формуле

Податливостью называется способность связей при деформации конструкций давать возможность соединяемым брусьям или доскам сдвинуться один относительно другого.

Податливость связей ухудшает работу составного элемента по сравнению с таким же элементом цельного сечения. У составного элемента на податливых связях уменьшается несущая способность, увеличивается деформативность, изменяется характер распределения сдвигающих усилий по его длине, поэтому при расчете и проектировании составных элементов необходимо учитывать податливость связей.

Вопросы учета податливости связей при расчете составных стержней были впервые разработаны в СССР.

Расчет на поперечный изгиб.

Геометрические характеристики составной балки на податливых связях Jп, Wп можно выразить через геометрические характеристики балки цельного сечения, умноженные на коэффициенты меньше единицы, которые учитывают податливость связей:

Jп = Кж ∙ Jц, где Кж = 1… Jо / Jц

Wп = Кж ∙ Wц, где Кж = 1… Wо / Wц

Расчет составной балки на податливых связях сводится, таким образом, к расчету балки цельного сечения с введением коэффициентов, учитывающих податливость связей. Нормальные напряжения определяют по формуле:

Прогиб составной балки на податливых связях определяют в общем случае по формуле:

Значения коэффициентов Кw и Кж приводятся в СНиП 11-25-80 «Деревянные конструкции. Нормы проектирования».

Количество связей определяют расчетом на сдвигающие усилия. Сдвигающее усилие Т по всей ширине балки, равное τ∙b, вычисляют по формуле Т = QS / J.

При расчете количества связей должны быть соблюдены два условия:

1) число равномерно поставленных связей на участке балки от опоры до сечения с максимальным моментом должно воспринять полное сдвигающее усилие

2) связи, поставленные около опор, не должны быть перегружены.

Расчет на продольный изгиб.

Расчет составных элементов на податливых связях при продольном изгибе как и при поперечном изгибе может быть сведен к расчету элементов цельного сечения с введением коэффициента, учитывающего податливость связей. Возможные сдвиги в швах при продольном изгибе значительно меньше, чем при поперечном изгибе. При расчете на продольный изгиб напряжения вычисляют по формуле:

Усилие N и расчетную площадь элемента Fрасч определяют как и в элементах цельного сечения, а приведенную гибкость (от которой зависит коэффициент продольного изгиба ф) находят по формуле: λп = μ ∙ λц.

В составном элементе с одинаковым закреплением по концам целесообразно ставить четное количество связей. При их нечетном количестве одна связь будет поставлена в середине элемента, где сдвига не происходит, и, следовательно, поставленная связь не будет работать. Это указание относится особенно к составным элементам с малым количеством связей.

Косоизгибаемые элементы — это балки и прогоны скатных покрытий. Косой изгиб возникает в элементах, оси сечений которых расположены наклонно к направлению действия нагрузок. При косом изгибе нормальные напряжения в сечениях суммируются и достигают максимальных значений только сжатия в верхней, а растяжения — в нижней точках сечений. В этих точках и начинается разрушение косоизгибаемого элемента прямоугольного сечения. В элементах

круглого сечения косой изгиб возникнуть не может, поскольку все его оси являются осями симметрии сечения. Вертикальная нагрузка, например, равномерная q, и изгибающий момент от нее М при косом изгибе элемента прямоугольного сечения под углом а раскладываются на нормальные и скатные составляющие вдоль осей сечений: qx = q cos a; qy=q sin а; Mx = M cos а; Му = М sin а. Относительно этих же осей определяются моменты сопротивления W и момент инерции / сечений. Проверка прочности косоизгибаемых элементов производится по

формуле

a=Mx/Wx

+ My/Wy^R,.

Расчет косоизгибаемых элементов по

прогибам производится с учетом

геометрической суммы прогибов

относительно каждой оси по формуле f/l

=

/l<=[f/l]

Подбор сечений косоизгибаемых элементов

может производиться методом попыток.

При этом их следует устанавливать

большими размерами прямоугольного

сечения в направлении действия больших

составляющих действующих нагрузок.

/l<=[f/l]

Подбор сечений косоизгибаемых элементов

может производиться методом попыток.

При этом их следует устанавливать

большими размерами прямоугольного

сечения в направлении действия больших

составляющих действующих нагрузок.