- •20. (3.5) Эластичность спроса по доходу - мера реакции величины спроса на товар или услугу, вызванная изменением величины дохода потребителей.

- •27. Акционерное общество (ао) - форма организации предприятия, капитал которой образуется в результате объединения многих индивидуальных капиталов путем выпуска и

- •Различают открытые акционерные общества (оао) и закрытые акционерные общества (зао).

- •31. Издержки - выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием различных видов экономических ресурсов (сырьё, материалы, труд, основные средства, услуги и финансовые ресурсы).

- •28. Государственная политика, направленная на развитие малого бизнеса, как основы для построения цивилизованного рынка, стимулирует создание малых предприятий.

- •Оборотные средства делятся на оборотные производственные фонды и фонды обращения.

- •46. Экономическая рента - разница между физической ценой ресурса и той ценой, которая достаточна для того, чтобы привлечь этот ресурс к использованию в данной конкретной ситуации.(рис ниже)

1.Зарождение экономических знаний в Древней Греции. Среди экономических взглядов докапиталистической эпохи выделяются достижения греко-римской цивилизации. В Древней Греции и Древнем Риме, длительное время развивавшихся на базе независимых городов-государств (полисов) со значительным числом свободных граждан, рыночные отношения получили наибольшее развитие среди всех цивилизаций древности. Поэтому с именами античных ученых связано появление первых собственно экономических концепций. Почти забытые в эпоху Средневековья, они вновь стали популярны в период Возрождения и дали толчок развитию современной экономической мысли. Ксенофонт (430-354 гг. до н.э.) (труды: «О домашнем хозяйстве» - характеристика образцового хозяйства и образцового гражданина. Идеи: разделение труда на умственный и физический, а людей – на сводных и рабов. Любой товар обладает полезными свойствами и способен обмениваться на другой товар. Платон (428-347 гг. до н.э.)(труды: «государство» –теория идеольного общественного устройства. Ключевая идея общественного устройства - идея справедливости; каждый занимается тем, к чему более приспособлен Характеристики идеального государства -уничтожение частной собственности, общность жен и детей, государственная регулируемость браков, общественное воспитание детей. Аристотель (384-322 гг. до н.э.) «Политика» - основано на том, что рабство должно быть основой производства. Виды деятельности разделены на 2 группы: экономию - изучение естественных явлений, связанных с производством потребительных стоимостей и хрематистику – изучение противоестественных явлений, связанных с накоплением денег, крупная торговля. Меркантилизм - (итал. - «купец, торговец») - направление экономической мысли, последователи которого видели во внешней торговле источник богатства за счет осуществления активного торгового баланса (превышения экспорта над импортом). Концепция меркантилизма отражала интересы крупных торговых монополий. К основным направлениям меркантилизма можно отнести следующее: 1. Поощрение развития промышленности (особенно мануфактурной) с целью увеличения производства товаров для экспорта; 2.активный протекционизм;3.поддержка экспансии торгового капитала, в частности, поощрение создания монопольных торговых компаний;4.развитие мореплавания и флота, захват колоний;5.резкое повышение налогообложения для финансирования всех этих мероприятий. Французская экономическая мысль XVIII в. очень интенсивно представлена школой физиократов. Наиболее яркими представителями этой школы являются Франсуа Кенэ (1694-1774 гг.) и Анн Тюрго (1727-1781 гг.). Физиократия - (от греч. - «власть природы») - направление классической политической экономии во Франции, которое центральную роль в экономике отводило сельскохозяйственному производству. Центральные идеи физиократов:1.критика меркантилизма (внимание производства должно быть обращено на создание изобилия «произведений земли»);2.экономические законы носят естественный характер и отклонение от них ведет к нарушению процесса производства;3.источником богатства является сфера производства материальных благ - земледелие;4.промышленность считается сферой бесплодной, непроизводящей;5.бесплодной считается и торговая деятельность;6.дан анализ составных частей капитала; выделение первичных авансов (основной капитал) и ежегодных авансов (оборотный капитал);7.признание лишь одной функции денег (средство обращения); накопление денег считали вредным, так как оно изымает деньги из обращения.

5 Основные субъекты экономики Факторы производства существуют не сами по себе, а находятся в собственности и используются субъектами экономики. В рамках национальной экономики принято выделять три основных субъекта: домашние хозяйства, предприятия (фирмы) и государство(правительство). Термином домашние хозяйства (домохозяйства) обозначают отдельных людей и целые семьи в качестве физических лиц, со всей сложностью присущего человеческим существам поведения, интересов и мотивов. Домашние хозяйства предоставляют принадлежащие им ресурсы (труд, земля, капитал) для осуществления процесса производства, а на полученные в результате этого доходы покупают товары и услуги для личного потребления. Фирмы — это организации, концентрирующие и использующие ресурсы для производства товаров и/или услуг с целью получения прибыли. На деньги, вырученные от продажи выпущенных товаров (услуг), они закупают новые ресурсы у домашних хозяйств. Таким образом, домашние хозяйства формируют спрос на товары (услуги) и предложение ресурсов. Напротив, фирмы определяют спрос на ресурсы и предложение готовых потребительских товаров. Активную роль в рыночной экономике играет государство (правительство), которое собирает налоги с домохозяйсте и фирм, а затем использует средства государственного бюджета для закупки товаров (например, военной техники), на содержание государственного сектора экономики, на социальные выплаты (пенсии, стипендии, пособия)и т.п.

Экономическая политика - целенаправленная система мер государства в области производства, распределения, обмена и потребления в целях укрепления национальной экономики и удовлетворения потребностей народа. Выделяют следующие основные цели экономической политики: Экономический рост - стремление обеспечить более высокий уровень жизни. Полная занятость - необходимо занять работой тех, кто способен и желает работать. Экономическая эффективность - обеспечение максимальной отдачи при минимуме издержек (т.к. производственные ресурсы ограниченны). Стабильный уровень цен - необходимо избегать всеобщего снижения уровня цен (дефляции) или их повышения (инфляции). Экономическая свобода - экономические субъекты должны область свободой действий в своей экономической деятельности. Справедливое распределение доходов - поддержка населения с доходами ниже прожиточного минимума за счет перераспределения доходов. Экономическая обеспеченность - обеспечение социальных гарантий малообеспеченным и социально незащищенным слоям населения. Торговый баланс - разумная экономическая политика во внешнеэкономической деятельности, экономически обоснованное соотношение импорта и экспорта. Столкнувшись с проблемой существования бедности на фоне всеобщего изобилия, все страны предпринимают меры для помощи малоимущим гражданам. Однако все, что поступает к бедным, должно быть отнято у богатых. Это, без сомнений, является основной причиной сопротивления введению перераспределяющего налогообложения (прогрессивного налога).

Наиболее трудно достижимый идеал – это идеал равенства экономического результата. В идеальном обществе люди

обладают одинаковым уровнем потребления независимо от того, умны они или глупы, энергичны или ленивы, удачливы или невезучи. «От каждого по способностям, каждому по потребностям» – вот основной принцип этой философии.

С егодня

даже самые радикальные социалисты

осознают, что для того, чтобы экономика

функционировала эффективно, необходимы

различия в экономическом результате.

Равенство результатов значительно

затрудняло бы функционирование экономики.

Предпринимая меры по перераспределению

дохода от богатых к бедным, государство

может нанести вред экономической

эффективности и снизить доступную для

распределения величину национального

дохода. Меры по перераспределению

доходов, такие как прогрессивный

подоходный налог, уменьшат реальный

выпуск, снизив стимулы к труду и

сбережениям. Поэтому, когда государство

рассматривает политику распределения

дохода, оно должно сравнивать выгоды

от большего равенства с издержками,

возникающими из-за снижения национального

дохода (экономическими издержками

перераспределения).

егодня

даже самые радикальные социалисты

осознают, что для того, чтобы экономика

функционировала эффективно, необходимы

различия в экономическом результате.

Равенство результатов значительно

затрудняло бы функционирование экономики.

Предпринимая меры по перераспределению

дохода от богатых к бедным, государство

может нанести вред экономической

эффективности и снизить доступную для

распределения величину национального

дохода. Меры по перераспределению

доходов, такие как прогрессивный

подоходный налог, уменьшат реальный

выпуск, снизив стимулы к труду и

сбережениям. Поэтому, когда государство

рассматривает политику распределения

дохода, оно должно сравнивать выгоды

от большего равенства с издержками,

возникающими из-за снижения национального

дохода (экономическими издержками

перераспределения).

3.Предмет и методы Экономическая теория - общественная наука, которая изучает поведение людей в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ в условиях ограниченности ресурсов в целях удовлетворения потребностей. Предметом экономической теории является взаимодействие людей в процессе поиска эффективных путей использования ограниченных производственных ресурсов в целях удовлетворения материальных потребностей общества. Если предмет экономической теории раскрывает «что» познается, то метод - «как» познается. Метод - совокупность приемов и подходов к исследованию. Метод не может быть произвольным, он должен соответствовать особенностям предмета соответствующей науки. Выделяют следующие методы исследования экономических явлений: метод научной абстракции; анализ и синтез; индукция и дедукция; агрегирование; исторический метод; метод экономико-математического моделирования; метод экономического эксперимента. Научная абстракция (абстрагирование) - упрощение научного анализа путем исключения из него некоторых факторов, которые в данном анализе не играют определяющей роли и могут быть опущены в целях получения более четкой картины для определения основных определяющих взаимосвязей и зависимостей. Индукция - выведение теоретических положений и принципов из фактов, движение мысли от частного к общему. Дедукция - движение познания от теории к фактам, от общего к частному; предположение (гипотеза) проверяется при помощи анализа фактов. Агрегирование - укрупнение экономических показателей посредством их объединения в группы. Агрегированные показатели представляют обобщенные синтетические измерители, объединяющие в одном общем показателе многие частные. Агрегирование производится путем суммирования, группировки, перемножения или других способов сведения частных показателей в обобщенные. Анализ - метод научного познания явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы. Синтез - метод научного познания явлений и процессов, основанный на объединении отдельных знаний и информации в единое целое. Исторический метод - процесс исследования событий в хронологической последовательности. Метод экономико-математического моделирования - подход к научному познанию, основанный на изучении количественных показателей посредством моделирования экономических явлений. Модель - упрощенное представление реальности. Экономический эксперимент - изучение, исследование экономических явлений и процессов путем их воспроизведения, моделирования в искусственных или естественных условиях. Различают микроэкономический и макроэкономический эксперимент. Позитивная экономическая теория - часть экономической теории, которая изучает и объясняет экономические факты, события, процессы и устанавливает связь между ними. Нормативная экономическая теория - часть экономической теории, которая не только объясняет экономические явления, но и призвана способствовать выработке экономической политики, необходимого образа действия. Давид Юм и его современники выдвинули предположение о том, что все экономические характеристики следует разделить на 2 группы. Первую группу составляют номинальные переменные, то есть величины, измеряемые в денежных единицах, а вторую - реальные переменные – величины, измеряемые в физических единицах. Например, цена на картошку относится к номинальным переменным, так как измеряется в рублях, в то время к величина урожая картошки – реальная переменная, поскольку измеряется в центнерах или в тоннах. Разделение экономических переменных на две группы называется классической дихотомией. В свое время Давид Юм предположил, что классическая дихотомия будет полезна дл анализа экономики, поскольку некоторые из действующих в ней сил влияют на номинальные, а другие - на реальные переменные. В частности он утверждал, что номинальные величины находятся под воздействием изменений кредитно-денежной системы, однако анализ происходящих в ней процессов не позволяет получить достаточной для понимания основных факторов, влияющих на поведение реальных переменных, информации. Согласно Давиду Юму изменения предложения денег влияют только на номинальные, но никак не на реальные экономические величины. Так, если Центральный Банк удваивает предложение денег в два раза, то возрастают уровень цен, рублевое выражение заработной платы и все другие показатели имеющие стоимостное выражение. В то же время реальные величины, такие как уровень производства, занятость и ставка банковского процента, остаются без изменения. Независимость реальных переменных от изменений в кредитно-денежной системе носит название нейтральности денег.

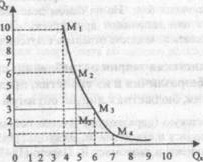

7

Альтернативная

стоимость

Выбор

в пользу какого-либо экономического

блага в условиях ограниченности

предполагает отказ от другого

экономического блага. Если экономический

субъект осуществляет выбор из трех и

более альтернатив, хотя реально

приобрести может только любое одно

благо, то альтернативной стоимостью

его выбора будет являться наилучшая

из отвергнутых альтернатив. Альтернативная

стоимость - это

стоимость блага, которое является

наилучшим из отвергнутых при выборе

альтернатив. Кривая

производственных возможностей (КПВ)

или граница области производственных

возможностей

- график,

иллюстрирующий

возможности одновременного производства

двух продуктов (групп продуктов) в

краткосрочном периоде при неизменном

уровне технологий при полном использовании

неизменного количества ограниченных

ресурсов.

Согласно

альтернативе А

все

производственные возможности используются

для производства предметов потребления,

а при альтернативе Д

все

имеющиеся в наличии ресурсы потребляются

для производства средств производства.

С практической точки зрения обе эти

альтернативы (А

и

Д) нереалистичны, так как общество, как

правило, находит баланс в производстве

этих групп товаров. По мере продвижения

от альтернативы А

к

альтернативе Д увеличивается

производство средств производства за

счет сокращения производства предметов

потребления и соответственно наоборот.

Точка

Е

(2;

6) находится

ниже границы производственных

возможностей, следовательно, в этой

точке производство возможно, но ресурсы

используются не полностью, следовательно,

экономика функционирует неэффективно.

В точке Е'

(3;

5) производство

невозможно, так как точка расположена

выше КПВ, т.е. для производства такого

количества средств производства и

предметов потребления не хватит ресурсов.

КПВ является вогнутой

относительно

начала системы координат. Это

обусловлено действием закон

возрастания альтернативных издержек

,

который

гласит, что

в

условиях краткосрочного периода с

увеличением выпуска данного вида

продукции вмененные издержки,

выраженные в количестве альтернативного

продукта, возрастают в расчете на

единицу приращаемого блага. Основной

причиной увеличения вмененных издержек

является неполная

взаимозаменяемость используемых

ресурсов, так как экономические

ресурсы непригодны для полного их

использования в производстве

альтернативных продуктов. Экономический

рост

- увеличение

потенциальных производственных

возможностей общества за счет увеличения

количества используемых ресурсов

и/или за счет совершенствования техники

и технологии.

иллюстрирующий

возможности одновременного производства

двух продуктов (групп продуктов) в

краткосрочном периоде при неизменном

уровне технологий при полном использовании

неизменного количества ограниченных

ресурсов.

Согласно

альтернативе А

все

производственные возможности используются

для производства предметов потребления,

а при альтернативе Д

все

имеющиеся в наличии ресурсы потребляются

для производства средств производства.

С практической точки зрения обе эти

альтернативы (А

и

Д) нереалистичны, так как общество, как

правило, находит баланс в производстве

этих групп товаров. По мере продвижения

от альтернативы А

к

альтернативе Д увеличивается

производство средств производства за

счет сокращения производства предметов

потребления и соответственно наоборот.

Точка

Е

(2;

6) находится

ниже границы производственных

возможностей, следовательно, в этой

точке производство возможно, но ресурсы

используются не полностью, следовательно,

экономика функционирует неэффективно.

В точке Е'

(3;

5) производство

невозможно, так как точка расположена

выше КПВ, т.е. для производства такого

количества средств производства и

предметов потребления не хватит ресурсов.

КПВ является вогнутой

относительно

начала системы координат. Это

обусловлено действием закон

возрастания альтернативных издержек

,

который

гласит, что

в

условиях краткосрочного периода с

увеличением выпуска данного вида

продукции вмененные издержки,

выраженные в количестве альтернативного

продукта, возрастают в расчете на

единицу приращаемого блага. Основной

причиной увеличения вмененных издержек

является неполная

взаимозаменяемость используемых

ресурсов, так как экономические

ресурсы непригодны для полного их

использования в производстве

альтернативных продуктов. Экономический

рост

- увеличение

потенциальных производственных

возможностей общества за счет увеличения

количества используемых ресурсов

и/или за счет совершенствования техники

и технологии.

Выделяют два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный тип экономического роста происходит за счет увеличения количества потребляемых ресурсов при неизменном их качестве и технологии производственного использования. Интенсивный тип экономического роста происходит за счет улучшения качества промышленного использования ресурсов посредством совершенствования техники и технологии. Экономический рост приводит к сдвигу КПВ. Если дополнительные ресурсы и новые технологии будут внедряться одновременно и примерно в равной мере во всех отраслях производства, средств производства и предметов потребления, то граница производственных возможностей сдвинется из положения KПB₁ в положение КПВ2. Если же нововведения будут осуществляться преимущественно в отраслях, производящих средства производства, произойдет «однобокое» расширение области производственных возможностей в производстве средств производства.

4. Научная абстракция (абстрагирование) - упрощение научного анализа путем исключения из него некоторых факторов, которые в данном анализе не играют определяющей роли и могут быть опущены в целях получения более четкой картины для определения основных определяющих взаимосвязей и зависимостей. Экономическая модель - это не просто картинка, схема или график. В модели мы всегда можем определить входные данные (или экзогенные), то есть те, отталкиваясь от которых мы начинаем строить модель. И выходные данные (эндогенные) -обработанная в модели информация, данные, которые мы получаем после построения модели. Это значит, что модель и есть проявление и применение нашей методологии по отношении к предмету изучения (фирме). То есть мы берем требуемые данные, подвергаем их анализу, выдвигаем гипотезы, формируем законы, определяем категории и т.д. А на выходе (то есть после осуществления расчетов или рассуждений, например) получаем - результат. ВИДЫ МОДЕЛЕЙ: Теоретические, Конкретные, Макроэкономические, Микроэкономические, Малоразмерные, Многоразмерные, Линейные, Нелинейные, Среднесрочные, Долгосрочные, Открытая, Закрытая. Структура Экономическая теория как наука состоит из четырех основных частей: микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика (экономика отрасли) и метаэкономика (мировая экономика и международные экономические отношения). Микроэкономика - раздел экономической науки, изучающая относительно маломасштабные экономические процессы, протекающие или связанные с фирмами, предпринимателями, домохозяйствами и владельцами первичных производственных ресурсов и их хозяйственной деятельностью, а также изучает рыночное поведение субъектов, отношение между ними в процессе производства, распределения, обмена и потребления. Макроэкономика - раздел экономической науки, изучающая крупномасштабные экономические явления и процессы, относящиеся к экономике страны, ее хозяйству в целом. Объектом изучения являются сводные обобщающие показатели по всему хозяйству: валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), национальный доход, суммарные государственные и частные инвестиции, уровень инфляции, покупательная способность цен и т.д. Мезоэкономика - раздел экономической науки, изучающая экономические процессы и явления, происходящие в конкретной отрасли, а также межотраслевые экономические связи. Метаэкономика — раздел экономической науки, изучающая мировую экономику и международные экономические отношения и рассматривающая вопросы мировой торговли и внешнеэкономической деятельности, валютных курсов и регулирования, социально-экономического потенциала и развития стран в условиях тенденций к глобализации как результата интеграционных процессов. Учитывая особенности Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по экономическим специальностям и сформировавшиеся традиции преподавания курса «Экономическая теория» как учебной дисциплины, выделяют ее следующие основные разделы: общая экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, переходная (транзитивная) экономика, история экономический учений, мировая экономика. А Можно выделить следующие функции экономической теории: познавательная (познание реальных экономических процессов, т.е. раскрытие законов развития экономики); методологическая (объясняет каким образом построить экономические модели, какими методами пользоваться); прикладная (используется для выработки практической экономической политики, для создания программ, разработки стратегических экономических прогнозов).

8 Собственность - принадлежность вещей, материальных и духовных ценностей определенным лицам, юридическое право на такую принадлежность и экономические отношения между людьми по поводу принадлежности, раздела, передела объектов собственности.

Собственность (как экономическая категория) - это система взаимоотношений между людьми по поводу присвоения экономических благ, а в особенности средств производства.

Собственность (как юридическая категория) - это субъективное толкование сложившихся независимо от воли и сознания людей отношений присвоения. Право собственности выражается отношением человека к вещи как к своей или чужой, и на каких условиях он может ею пользоваться и распоряжаться.

Важнейшие шаги в изучении собственности были сделаны в XIX в. Идеологу мелкобуржуазного социализма П.-Ж. Прудону (1809-1865 гг.) принадлежит фраза: «Собственность - это кража». Если одно лицо владеет вещью, то другое лицо лишено возможности ее иметь, т.е. не природа, а общественные отношения лежат в основе собственности.

Для более правильного и полного представления о собственности необходимо определить ее место в системе общественных отношений: собственность - это фундамент всей системы общественных отношений; от подходов к распределению собственности зависит положение определенных групп, классов и слоев населения; формы собственности, как результат исторического развития, изменяются в зависимости от изменения способов производства; переплетение и взаимодействие всех форм собственности оказывает положительное воздействие на весь ход развития общества; переход от одних форм собственности к другим может происходить эволюционным и революционным путями.

В Российской Федерации существуют следующие формы собственности: государственная (в том числе федеральная и субъектов Федерации); муниципальная; общественных объединений (организаций); частная (индивидуальная и колл.); прочие (включая смешанную собст.)

2 Классическая экономическая теория. Весомый вклад в развитие классической школы политической экономии внес Адам Смит (1723-1790 гг.). Своим трудом «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) А. Смит завершил этап становления политической экономии как науки. В нем автор четко определил предмет, методологию и общие основы политической экономии как особой отрасли знаний. Предмет политической экономии (по А. Смиту) — общественное экономическое развитие и рост благосостояния общества. При этом развитие экономики опирается на материальные (физические) ресурсы общества, использование которых ведет к созданию благ и богатства народов. Задача политической экономии (по А. Смиту) - увеличение могущества и богатства страны. Можно выделить следующие тезисы концепции экономического либерализма, предложенные А. Смитом: интересы отдельных лиц совпадают с интересами общества; «экономический человек» есть лицо, наделенное эгоизмом и стремящееся к все большему накоплению богатства; непременным условием действия экономических законов является свободная конкуренция; погоня за прибылью и свободная торговля оценивается как деятельность, выгодная всему обществу; на рынке действует «невидимая рука», при помощи которой свободная конкуренция управляет действиями людей через их интересы и ведет к разрешению общественных проблем наилучшим образом. Процесс развития классической школы дополнен и завершен трудами Дэвида Рикардо (1772-1823 гг.), Жана Батиста Сэя (1767-1832 гг.), Томаса Роберта Мальтуса (1766-1834 гг.), Джона Стюарта Милля (1806-1873 гг.) и Карла Маркса (1818-1883 гг.).

Крутой перелом в науке наступил в результате деятельности великого немец- кого экономиста Карла Маркса (1818-1883). Он создал экономии ческую доктрину, которая повлияла в XX в. на судьбы всего чело- вечества и особенно России. Он исследовал экономическое противостояние труда и капитала и сделал вывод о неизбежной победе труда над капиталом и уничтожении последнего. Теоретической основой антикапиталистических выводов К. Маркса, как это ни парадоксально, послужила та самая трудовая теория стоимости, которую создали «певцы» рыночной экономики А. Смит и Д. Рикардо. Действительно, если все блага создаются только трудом, а тем, кто трудится (рабочим), достается лишь незначительная часть созданного (т.е. оплачивается лишь часть затраченного ими рабочего времени), то доход владельцев капитала и земли неизбежно следует признать неоплаченной частью рабочего времени. Маркс называл эту часть стоимости товара прибавочной стоимостью. Политическая ангажированность К. Маркса в пользу рабочего класса предопределила историческую судьбу его учения, превратив его в дальнейшем в идеологию радикальных, настроенных на полное уничтожение капитализма бедных слоев населения. Оно также стало теоретической базой деятельности массовых левых партии. В чисто теоретическом плане крупнейшие заслуги К. Маркса связаны с соединением экономических и исторических знаний. До Маркса экономика рассматривалась в основном как статичный, неизменный объект. Маркс создал одну из первых теорий развития экономики, положив начало перспективному направлению исследований, которое в XX в. (с немарксистских позиций) было продолжено Й. Шумпетером (1883-1950). «Значение Маркса для современной экономической теории, — считает Василий Леонтьев, — заключается в том, что его работы — это неистощимый источник прямых, непосредственных наблюдений действительности».

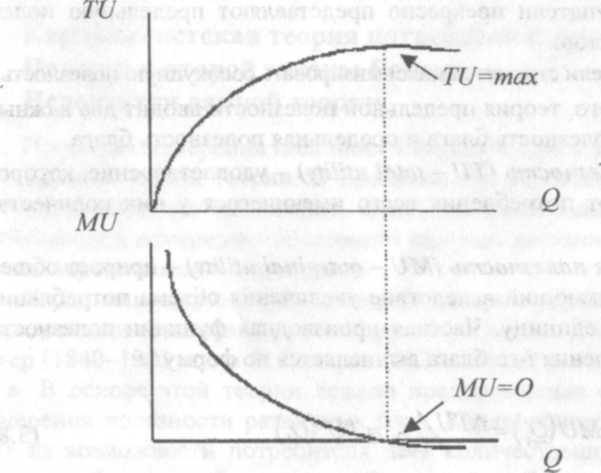

Маржинализм (от фр. - дополнительный) - направление экономической теории конца XIX века, широко использующее в анализе экономических процессов и законов предельные величины.Основные положения маржинализма заключаются в следующем: использование предельных величин как инструментов для анализа изменений экономических явлений; основой изучения является поведение отдельных фирм и понятие потребности покупателя;исследование рационального использования ресурсов и нахождение оптимального использования этих средств; предметом анализа являются вопросы устойчивого состояния экономики не только на макро-, но и на микроуровне; широкое применение математических методов для принятия оптимальных решений статистических задач. Маржинальная революция - переход от концепций классической экономической школы к неоклассической теории (маржинализму). Один из идеологов школы маржинализма К. Менгер предложил принцип снижающейся полезности: стоимость (ценность) любого блага определяется той наименьшей полезностью, которой обладает последняя единица запаса. Эта наименьшая полезность зависит от отношения количества благ (объективный фактор) и интенсивности потребления индивида (субъективный фактор). Поэтому каждая дополнительная единица получает все меньшую и меньшую ценность.

6 Человеческие потребности и их классификация. Маслоу признавал что люди имеют множество различных потребностей но пологал что эти потребности можно разделить на следующие 5 категорий: Физиологические потребности являются необходимыми для выживания. Они включают в себя потребности в еде, воде, убежище, отдыхе и сексуальные потребности. Потребности в безопасности и уверенности в будущем включают потребности в защите от физических и психологических опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что физиологические потребности будут удовлетворены в будущем. Социальные потребности - потребности в принадлежности обществу; чувство, что тебя принимают, чувство социального взаимодействия, ощущение поддержки. Потребности в уважении включают потребности в самоуважении, в уважении личных достижений, в признании компетентности, уважении со стороны окружающих, признании. Потребности самовыражения - потребности в реализации своих потенциальных возможностей и росте как личности Все эти потребности можно расположить в виде строгой иерархической структуры. Таким образом, можно выделить две особенности системы человеческих потребностей: человек, прежде всего, старается удовлетворить первичные потребности; человек переходит к следующему уровню потребностей только после того, как будут удовлетворены потребности данного уровня. Следовательно, закон возрастания человеческих потребностей можно сформулировать так: когда наиболее сильные и приоритетные потребности удовлетворены, возникают и требуют удовлетворения потребности, стоящие в иерархии следом за ними. Традиционно принято выделять четыре фактора производства: природные, капитальные, рабочая сила (труд) и предпринимательская способность. Природные ресурсы включат в себя все «даровые природные блага», которые применяются в производстве товаров и услуг. К ним относят: земельные участки и отводы, леса, водные ресурсы, запасы полезных ископаемых и минерального сырья. Доходом от использования данного фактора производства является рента.

Капитальные ресурсы (физический капитал, капитал) включают в себя те средства производства, создаваемые людьми специально для дальнейшего участия в производственном процессе, которые непосредственно готовы к промышленному использованию. Примером могут служить сырье и материалы, станки и оборудование, транспорт и средства связи, здания и сооружения и другое. Доходом от использования данного фактора производства является процент.

Рабочая сила (труд) представляет собой совокупность физических и умственных способностей, которые используют люди в процессе создания экономических благ. Доходом от использования данного фактора производства является заработная плата.

Предпринимательская способность (предпринимательство) -особый человеческий ресурс, который подразумевает готовность пойти на риск, определенные управленческие и организационные навыки, требующиеся в производстве товаров и услуг. Предпринимательство является консолидирующим фактором, объединяющим другие производственные ресурсы. Доходом от использования этого фактора производства является предпринимательская прибыль - часть цены (стоимости) товара, остающаяся у предпринимателя после вычета всех расходов на производство и реализацию этого товара. Экономические интересы - система экономических потребностей субъектов хозяйственной деятельности (работника, корпорации, кооперации, потребителя, государства). Отражая единство всех экономических потребностей, интерес, в отличие от потребностей, ориентированных на предметные цели (потребность в хлебе, обуви, машине и т. д.), направлен на экономические отношения, на жизненные условия в целом.

9.Социально-экономическая система - исторически сложившаяся или установленная, действующая в стране совокупность принципов, правил, законодательно закрепленных норм, определяющих форму и содержание основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления экономических благ; способ организации общества для решения фундаментальных экономических вопросов: что? как? и для кого производить? Рыночная экономика (чистый капитализм) сложилась в XVIII в. и фактически прекратила свое существование в конце XIX в. - начале XX в. в результате эволюционных и революционных преобразований, преобразившись в смешанную экономику и административно-командную системы соответственно. Отличительными чертами этой системы являлись: частная собственность на инвестиционные ресурсы; рыночный механизм регулирования макроэкономической деятельности, основанный на свободной конкуренции и свободном ценообразовании; наличие множества самостоятельно действующих покупателей и продавцов. Одной из предпосылок чистого капитализма выступает полная свобода всех экономических субъектов. Решение фундаментальных задач экономики осуществляется через свободные цены и рынок. Колебание цен на те или иные товары или услуги являются индикатором общественных потребностей. Рыночная система обладает наибольшей гибкостью в плане адаптации к изменениям конъюнктуры рынка. Смешанная экономика (современный капитализм) начала развиваться в ряде развитых капиталистических стран в конце XIX в. - начале XX в. Предпосылками трансформации рыночной экономики в смешанную форму экономики явились: научно-техническая революция; интенсивное развитие производственной и социальной инфраструктуры; активизация роли государства в национальной экономике. В смешанной экономике существенные изменения претерпевает хозяйственный механизм в связи с усилением государственного регулирования на макроуровне: плановые методы хозяйствования получают дальнейшее развитие в рамках отдельных фирм (планово-финансовый 24 отдел, отдел маркетинга и т.д.). Разрабатываются и реализуются государственные отраслевые и общенациональные программы социально-экономического развития. Задачи использования ресурсов решаются на основании стратегического планирования. Традиционно принято считать и говорить, что в ряде ныне развитых и новых индустриальных странах действует рыночная экономика. С теоретической точки зрения это не так. Речь идет о смешанной экономической системе. В экономически слаборазвитых странах существует традиционная экономическая система, базирующаяся на отсталых технологиях, широком распространении ручного труда, многоукладности экономики и социально-экономическом расслоении населения. В странах с традиционной системой хозяйства сохраняются натурально-общинные формы хозяйствования, развивается мелкотоварное производство (основанное на частной собственности и личном труде владельца бизнеса). В условиях слабой развитости национального предпринимательства, велика доля иностранного капитала в экономике. В общественной жизни, сдерживая социально-экономический прогресс, преобладают сложившиеся веками традиции и обычаи, религиозные и культурные ценности, кастовое и сословное деление. Административно-командная (централизованная) система господствовала в СССР, странах Варшавского договора и некоторых азиатских странах. Характерными чертами административно-командной системы являются: государственная собственность на все экономические ресурсы; монополизация и бюрократизация экономики; централизованное экономическое планирование, как основа хозяйствования. Особенность хозяйственного механизма этой системы заключается в следующем: управление всеми предприятиями и организациями осуществляется из единого центра, что лишает самостоятельности местные органы власти; государство полностью контролирует производство и распределение продукции, тем самым исключая свободные рыночные взаимосвязи; государственный аппарат преимущественно использует административно-распорядительные методы управления. Страновые экономические модели. Американская модель: малый удельный вес государственной собственности и минимальная регулирующая роль государства в экономике; всемирное поощрение предпринимательства; резкая дифференциация доходов населения; приемлемый уровень жизни малообеспеченных групп населения. Японская модель: высокий уровень государственного воздействия на основные направления экономики; составление планов развития экономики; незначительное различие в уровне заработной платы между главой фирмы и служащим; социальная направленность модели. Немецкая модель: высокий уровень государственного воздействия на экономику; прогнозирование основных макроэкономических показателей; различие в уровне заработной платы между главой фирмы и служащим не значительны. Шведская модель: социальная направленность, сокращение имущественного неравенства, забота о малообеспеченных слоях населения; государство активно вмешивается в процесс ценообразования, устанавливая фиксированные цены; высокий удельный вес государственного сектора. Китайская модель: осуществлен переход от модели «централизованной плановой экономики» к модели «социалистической плановой товарной экономики; сочетание рыночных отношений с государственным планированием; в сельском хозяйстве осуществлен переход от «народных коммун» к системе «семейного подряда»; оживление хозяйственной деятельности предприятий госсектора путем отделения права собственности от права хозяйствования; установление прямых хозяйственных связей между предприятиями; создание системы рынков (фондовые рынки, рынки услуг, информации, техники и технологии).

13. Классификация структуры рынка. По степени развития различают неразвитый, свободный, регулированный и деформированный рынки. Неразвитый рынок характеризуется тем, что рыночные отношения носят случайный, чаще всего, бартерный характер. Можно выделить следующие характерные черты неразвитого рынка: низкая производительность труда; низкий уровень развитости инфраструктуры; большая доля населения занята в сельском хозяйстве; низкая доля в мировой торговле; низкая доля промышленной продукции в валовом внутреннем продукте; неравномерное распределение доходов и собственности. Свободный рынок. Выделяют следующие особенности свободного (классического) рынка: 1. Множество независимых производителей и потребителей. Количество продавцов и покупателей настолько велико, что ни один из них не способен повлиять на рыночные процессы, прежде всего, на цены. 2.Однородность товара. Все продавцы предлагают идентичные по свойствам товары и услуги, так называемые стандартизированные товары, которые не предполагают индивидуальных характеристик товара, особых товарных знаков и марок. Такая однородность устраняет наличие неценовой конкуренции, т.е. конкуренции, основанной на различиях качества товара и рекламе. 3.Эквивалентный обмен по стоимости. Обмен товара или услуги на деньги производится в зависимости от меновой стоимости товара или услуги. 4.Свободная конкуренция, свободный доступ к информации. Полностью отсутствует возможность влияния участников рыночного процесса на условия реализации продукции и, прежде всего, на цену. Информация о деятельности фирм, действующих на свободном рынке, и информационный обмен ничем не затруднены. 5 Отсутствие монополий, монопсоний и государственного регулирования. Регулируемый рынок — это результат цивилизации и гуманизации общества, когда государство стремиться смягчить удары рынка по интересам отдельных членов общества, чтобы сохранить мотивацию к творческому, инициативному труду и риску в хозяйственной деятельности. Рыночное регулирование подразумевает, что государство в лице законодательных и исполнительных органов устанавливает самые общие правила поведения участников рынка в виде ограничений, касающихся видов товаров, условий продажи, цен. Поэтому возможности государственного вмешательства в экономику ограничены. Деформированный рынок - результат чрезмерного вмешательства государства в рыночные отношения, что приводит к отсутствию многочисленных рыночных субъектов, организующих свою хозяйственную деятельность на основе разных форм собственности, чрезмерной централизации в распределении товарных ресурсов и их движении, отсутствию самостоятельности в коммерческой деятельности, монополизму торговца и производителя, расцвету теневой экономики и бартерных сделок, отсутствию у потребителя права выбора товара и т.д. Классификационные признаки структуры рынка: по экономическому назначению рыночных отношений (виды: потребительский, рынок средств производства, ценных бумаг, информации, недвижимости, труда); по географическому положению (виды: местный, региональный, межрегиональный, национальный, интеграционный, мировой); по степени ограниченности конкуренции (виды: свободный, монополистический, олигополистический, монополизированный, смешанный); по степени насыщенности (виды: равный, дефицитный, избыточный); по доминирующем субъектам (рынок покупателя, продавца); по характеру продаж (оптовой торговли, розничной, государственных закупок); по действию законодательства (легальный, полулегальный, нелегальный). Инфраструктура рынка - совокупность институтов, систем, служб, предприятий, обслуживающих рынок и выполняющие определенные функции по обеспечению нормального режима его функционирования.

Субъектно-объектная структура рыночного хозяйства – это система взаимоотношений между субъектами, отражающая их цели, разнонаправленные, но встречно-согласующиеся экономические интересы, характер, формы организации и взаимодействия по поводу движения разнообразных объектов рыночных связей.

Субъекты рыночного хозяйства: Домашнее хозяйство, Предприятие, Государство. Объекты рыночного хозяйства являются товары и деньги. В качестве товаров выступает не только производственная продукция, но как факторы производства (земля, труд, капитал), услуги. В качестве денег – все финансовые средства, важнейшими из которых являются сами деньги.

11.Рынок: сущность, условия возникновения. Рынок - механизм взаимодействия покупателей и продавцов, производителей и потребителей, осуществляемый посредством движения цен при регулирующем воздействии институциональных норм и правил.

Рынок обслуживает весь воспроизводственный процесс, который включает в себя процесс производства, распределения, обмена и потребления общественного продукта.

Суть рыночных отношений сводится к возмещению затрат продавцов (товаропроизводителей и торговцев) и получению ими прибыли, а также удовлетворению платежеспособного спроса покупателя на основе свободного взаимного соглашения, эквивалентности и конкурентности.

К условиям возникновения рынка относят следующее: 1.Общественное разделение труда, которое ведет к специализации и обмену. На определенном этапе развития натурального хозяйства стало ясно, что любое многочисленное сообщество людей не сможет прожить за счет полного самообеспечения при возрастающих потребностях, поэтому различные группы производителей начинают специализироваться на выпуске одного какого-либо продукта, предлагая его в обмен на все остальные, необходимые ему (производителю), для жизни блага.2.Самостоятельность экономических агентов или обособленность хозяйствующих субъектов. Товарный обмен обязательно предполагает стремление к взаимовыгодности. Такое стремление возникает на основе экономической самостоятельности, выражающейся в экономической ограниченности, обособленности интересов. Эта самостоятельность исторически возникает на базе частной собственности.3.Свобода предпринимательства (для эффективного функционирования рыночного хозяйства). Право любого хозяйствующего субъекта выбирать желаемый, целесообразный, выгодный, предпочтительный вид экономической деятельности и осуществлять эту деятельность в любой допускаемой государством законной форме. 4.Трансакционные издержки — это расходы на совершение рыночных сделок, которые включают в себя издержки на сбор и обработку информации о состоянии рынка, на поиск покупателя (продавца) и ведения с ним переговоров и заключение контракта, а также на контроль за его соблюдением. Предполагаемый доход предпринимателя всегда должен быть больше трансакционных издержек, связанных с организацией и ведением бизнеса. Функции рынка Свободный рынок выполняет следующие пять основных функций (по иным классификациям их может быть рассмотрено больше).1.Информационная функция. Все продавцы и покупатели обладают полным объемом рыночной информации: о ценах и товарах, об уровне спроса и предложения. 2Посредническая функция. Рынок обеспечивает напрямую связь между производителями и потребителями, позволяя им найти наиболее выгодный вариант купли-продажи.3Ценообразующая функция. При свободном ценообразовании цена не скована внешними ограничениями. Она ни кем не назначается, а формируется в результате торга.4Регулирующая функция. Постоянное колебание цен не только информирует о состоянии дел, но и регулирует хозяйственную деятельность. Растет цена - расширяется производство и наоборот. 5.Санирующая функция. Санация - система государственных и банковских мер по предотвращению банкротства предприятий, улучшение их финансового состояние посредством кредитования, реорганизации, реструктуризации. Типы рынков: национальный, кредитно-финансовый (рынок кредитов, рынок инвестиций, рынок капитала), рынок реальных ресурсов и благ (рынок факторов производства, рынок потребительских товаров, рынок инвестиционных товаров, рынок земли, рынок труда)

.15. Инфляция - (от лат.«вздутие») обесценивание денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленное повышением их качества. По формам инфляция делится на инфляцию спроса и инфляцию предложения. Инфляция спроса - инфляция, проявляющаяся в увеличении спроса, что приводит к увеличению цен.Инфляция издержек - инфляция, проявляющаяся в росте цен на факторы производства, вследствие чего растут издержки производства и обращения, что приводит к увеличению цен на выпускаемую продукцию.

Чередование инфляции спроса и инфляции издержек обусловлено их взаимопоследовательностью и называется инфляционной спиралью.

По темпам роста цен рассматривают следующие типы инфляции:

умеренная (ползучая инфляция) - инфляция, развивающаяся относительно медленными темпами и не сопровождающая кризисными потрясениями (темп роста цен до 10 % в год);

галопирующая инфляция - инфляция, характеризующаяся высокими (до несколько сот процентов в год), скачкообразно нарастающими темпами роста цен;

гиперинфляция - резкое обесценивание денег, быстрое снижение их покупательной способности, проявляющееся в значительных темпах (более 50 % в месяц) роста цен.

Причины инфляции: 1Государственная монополия (на эмиссию бумажных денег, на внешнюю торговлю, на рост военных расходов и т.д.). 2Профсоюзная монополия.3Монополия крупнейших фирм на определение цен и собственных издержек Последствия инфляции: 1Перераспределение доходов и богатства.

2 Отставание цен госпредприятий от рыночных.

3 Ускоренная материализация денежных доходов.

4 Скрытая государственная конфискация.

5 Нестабильность экономической информации.

6 Обратная пропорциональность темпов инфляции и безработицы

Социально-экономические последствия инфляции проявляются в следующем: 1. Инфляция приводит к тому, что все денежные доходы (как населения, так и предприятий, государства) фактически уменьшаются. Это определяется различиями между номинальным и реальным доходом. Номинальный (денежный) доход – это количество денежных средств, которые получает человек в виде зарплаты, процента, ренты и прибыли. Реальный доход определяется количеством товаров и услуг, которые он может купить на сумму номинального дохода. Если номинальный доход остается стабильным или растет медленнее темпов инфляции, то реальный доход падает. Именно поэтому в период инфляции в наибольшей степени страдают люди с фиксированными доходами. Издержки «стоптанных башмаков». 2. Инфляция перераспределяет доходы и богатство. Так, должники богатеют за счет своих кредиторов. Причем выигрывают дебиторы на всех уровнях, т.к. ссуда берется при одной покупательной способности денег, а возвращается, когда на эту сумму можно купить гораздо меньше. Выигрывает и правительство, которое накопило большой государственный долг. Инфляция перераспределяет доход и богатство за счет тех, кто дает деньги, в пользу тех, кто откладывает платежи. Инфляция увеличивает стоимость недвижимого имущества. 3. В период инфляции растут цены на товарно-материальные ценности, пользующиеся спросом на рынке. Поэтому население и предприятия стремятся как можно быстрее материализовать свои быстро обесценивающиеся денежные средства в запасы. Это приводит к недостатку денежных средств у хозяйственных агентов. Результатом ажиотажной закупки товаров является усиление инфляции спроса. 4. Инфляция делает невыгодным долгосрочное инвестирование. 5. Инфляция приводит к обесцениванию амортизационного фонда фирм, что затрудняет процесс нормального воспроизводства. Инфляция уменьшает и реальную ценность всех других сбережений (вклады, облигации, страховки). Люди стараются не делать сбережения, а фирмы значительную часть прибыли направляют на текущее потребление, что ведет к сокращению финансовых ресурсов общества, сворачиванию производства. 6. Инфляция приводит к скрытой конфискации денежных средств у населения и предприятий через налоги. Это имеет место вследствие того, что налогоплательщики из-за роста номинального дохода автоматически попадают в более высокую группу налогообложения.

12. Преимущества и негативные стороны свободного рынка. Преимущества свободного рынка: распределение общественных ресурсов в пользу наиболее эффективно работающих; гибкость и адаптация к изменяющимся условиям рыночной коньюнктуры; свобода выбора производителей и потребителей; максимальное использование достижений научно-технической революции, способность к удовлетворению разнообразных потребностей. Недостатки свободного рынка: свободный рынок - это теоретическая абстракция; рассмотрение рынка совершенной конкуренции необходимо для уяснения общих принципов действия рыночного механизма; у конкретного участника рынка присутствует незначительная концентрация капитала, что не позволяет создавать крупные производства, осуществлять научно-техническое развитие и реализовывать масштабные проекты; невозможно одновременно соблюсти все условия функционирования свободного рынка. Существует ряд исключений, когда в функционировании рынка происходят сбои. В этих случаях говорят о фиаско (несовершенстве) рынка, которое выражается в следующих аспектах: 1.Рынок не заинтересован и не способен производить общественные блага. Общественное благо - это благо, которое свободно потребляется всеми предъявившими на него спрос субъектами при отсутствии соперничества и если его невозможно исключить из сферы потребления (безопасность, чистая окружающая среда, освещение улицы, трансляция телевизионных передач и т.д.). 2.Рыночный механизм непригоден для устранения внешних эффектов. 3.Тенденции к монополизации рынка. 4.Невозможность противостоять колебаниям экономической активности. 5.Дифференциация доходов и имущества. 6.Неполная и недостаточная информация о товарах и услугах (асимметрия информации). Абсолютное и сравнительное преимущество В мире рыночной экономики совершенно очевидным фактом является то, что индивиды специализируются в производстве какого-то одного блага. Специализация - сосредоточение экономического субъекта на производстве какого-либо продукта или группы продуктов. Абсолютное преимущество - возможности рыночного субъекта, возникающие вследствие особенностей его размещения, производственного потенциала и других объективных условий производить товар с минимальными издержками производства и обращения по сравнению с другими субъектами, выпускающими аналогичный товар. Сравнительное преимущество - более низкие альтернативные издержки одного производителя по сравнению с издержками другого, что позволяет разделить выпуск продукции между ними в пользу первого производителя для получения большей выгоды. Содержание закона сравнительных преимуществ можно свести к следующему утверждению: основанием для возникновения и развития международной торговли может служить исключительно разница в альтернативных издержках производства товаров, независимо от абсолютной величины этих издержек. Внешние эффекты (экстерналии) - экономические и внеэкономические последствия, возникающие во внешней среде при производстве товаров и услуг, но не отраженные в рыночных ценах последних. Примерами внешних эффектов являются: - ухудшение условий ловли рыбы на реке в результате работы расположенного выше по течению металлургического завода; - изменение рыночной стоимости жилых домов или квартир в них в результате строительства в непосредственной близости от них крупного промышленного предприятия, торгового центра или станции метрополитена; - уменьшение оборотных средств отправителей и / или получателей грузов в результате реализации транспортными организациями проектов, повышающих среднюю скорость движения транспортных средств; - увеличение доходов сельскохозяйственных предприятий при осуществлении строительства новых автомобильных дорог в сельской местности (такое увеличение достигается, например, за счет снижения потерь завозимых удобрений и вывозимой сельскохозяйственной продукции, а также за счет более быстрого вывоза на элеваторы собранного урожая)

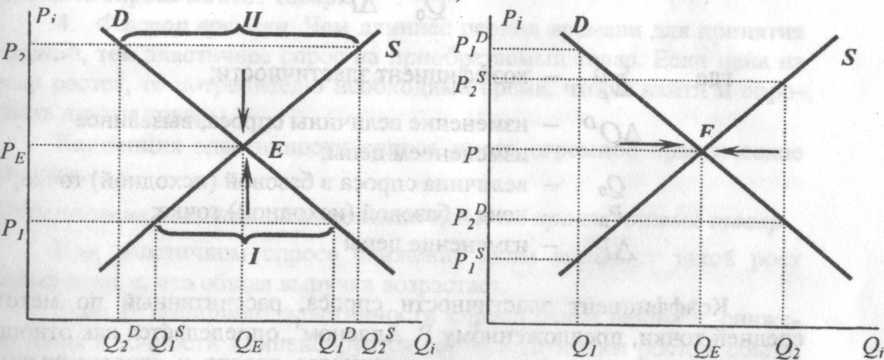

16. Спрос и величина спроса. Спрос- это желание потенциальных покупателей, подкрепленное их возможностью, приобрести определенное кольчество товаров и услуг по различным ценам в определенном месте и за определенное время. Величина (объем, количество) спроса- это количество товаров и услуг, которое потенциальные покупатели готовы купить по данной цене в определенном месте, за определенное время при прочих равных условиях. . Закон спроса заключается в том что величина спроса при прочих равных условиях находится в обратной зависимости от цены на товар или услугу или величина спроса возрастает при снижении цены и уменьшается при повышении цены товара или услуги. Зависимость между величиной спроса и ценой можно представить в виде графика спроса. Изображенная на графике кривая спроса D является некоторой моделью реагирования потребителя на изменение товара. График имеет отрицательный наклон, иллюстрируя действие закона спроса. Неценовые детерминанты спроса 1.Уровень доходов покупателей. Увеличение доходов означает рост совокупной платежеспособности, т.е. при каждом значении цены покупатель сможет приобрести большее, чем ранее, количество товаров (кривая спроса сдвигается вправо вверх). Это утверждение правомерно только для нормальных товаров и услуг, для низших товаров и услуг (товаров Гиффена). Рост доходов потребителей будет приводить к снижению спроса на эти товары. 2Вкусы и предпочтения потребителей, преждевсего, зависят от влияния моды и качества товара. Улучшение качества продукции приводит к увеличению спроса (сдвигу кривой спроса вправо вверх). 3. Цены на связанные (взаимозаменяемые и дополняющие) товары. Взаимозаменяемые товары (товары субституты) - это группа товаров, способных в определенной степени заменять друг друга в потреблении благодаря тому, что выполняют те же самые функции и удовлетворяют те же потребности. Взаимодополняющие (комплементарные) товары - товары, применение одного из которых требует одновременного использования другого товара, дополняющего первый. Рост цен на один из взаимозаменяемых товаров приводит к росту спроса на другой товар-субститут. А при возрастании цен на один из взаимодополняющих товаров спрос на другой комплементарный товар падает. 4.Ожидания изменения цен и/или доходов. В условиях ожидаемого повышения, например, заработной платы, люди станут больше покупать товаров, сокращая при этом свои сбережения, т.е. спрос увеличится. Ожидания повышения цен также приведет к кратковременному повышению спроса, так как люди будут стараться запастись товарами впрок до момента ожидаемого повышения цен. 5Изменение числа покупателей на рынке, например, в сторону увеличения их числа, приведет к росту спроса и наоборот. Эффект дохода и эффект замещения Доходы населения и размеры накопленного имущества обычно связаны со спросом прямой зависимостью, т.е. чем богаче население, тем больше спрос; а чем оно беднее, тем меньше. Рассмотрим для примера товары-заменители — маргарин и масло. Дешевый маргарин воспринимается как масло для бедных. Поэтому с ростом доходов населения следует ожидать падения спроса на него и переключение потребителей на сливочное масло. Но это справедливо лишь в той мере, в которой данный продукт воспринимается населением как худший выбор. Спрос на дорогие сорта маргарина, имеющего по сравнению с маслом известные преимущества (например, пониженное содержание холестерина), будет реагировать на увеличение доходов нормальным образом, т.е. не падать, а расти. По-разному изменяют спрос на данное благо и цены на другие товары. Так, уменьшение цены товаров-субститутов, которые могут заменить данный товар в потреблении (чай-кофе) приведет к уменьшению спроса на данный товар предпочтение будет отдано более дешевым товарам.

10. Фундаментальные вопросы экономики. Во всех без исключения случаях ограниченность факторов производства и экономических благ ставит перед обществом три фундаментальные проблемы: что и сколько следует производить? Как следует производить? Для кого производить? Что и сколько следует производить? В связи с тем, что невозможно произвести все то, что полностью удовлетворило бы потребности общества и отдельных индивидов, возникает вопрос: выпуск каких именно продуктов должен стать приоритетным?

При ответе на этот вопрос необходимо не только определить, какие именно товары и услуги следует производить, но и когда и в каком количетве их необходимо создавать. Как производить? Продукция на современном рынке должна обладать определенным набором потребительских свойств (дизайн, стиль, качество, долговечность, легкость в эксплуатации и т.д.). Развитие научно-технического прогресса и изменение потребностей и запросов потребителей предъявляет свои требования к организации и технологии производства. Для кого производить? Эта фундаментальная проблема является обратной стороной проблемы «что производить?» Решение проблемы «для кого производить?» сводится к ответу на вопросы: кто будет покупать произведенные товары и оплачивать услуги, что сейчас необходимо на рынке, что готово приобрести государство?

Выделяют следующие типы экономических систем: 1.Традиционная, основана на натуральном хозяйстве. В ней производство, обмен и распределение основаны на обычаях и традициях. Продукты производятся для собственного потребления, разделение труда осуществляется по полу и возрасту, низкий уровень производительной силы. Обмен осуществляется в натуральной форме. Имеется два фактора производства: земля и человек. Используются неэкономические методы принуждения. Удовлетворение потребностей на уровне выживания. 2. Плановая (командная), в основе лежит плановое хозяйство. Существует общественная собственность на средства производства. Для системы характерно централизованное планирование, строгая иерархия управления, оплата производится по труду, а не по результатам труда. Используются некоторые элемента рыночной экономики (деньги, цена, прибыль). 3. Экономика чистого капитализма. Для этой системы характерна частная собственность на ресурсы, использование системы рынка и цен в организации коммерческой деятельности, существует спрос и предложение. 4. Смешанная экономика характеризуется сочетанием элементов чистого капитализма и командной экономики. Товары и услуги производятся как государством, так и частными компаниями. Государство активно участвует в перераспределении доходов, реализации социальных программ, определении законодательных норм экономической жизни, регулирование денежно-кредитной системы. Экономики в чистом виде не существует, все экономики смешанные. Система, сложившаяся в настоящее время в России. Современная рыночная экономика многообразие форм собственности, среди которых по-прежнему ведущее место занимает частная собственность в различных её видах; развертывание научно-технической революции, ускорившей создание мощной производственной и социальной инфраструктуры; более активное воздействие государства на развитие национальной экономики и социальной сферы.

14. Деньги – это особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех других товаров. Появление денег это результат эволюционного развития товарного обмена. Наиболее распространенным среди современных экономистов является функциональный подход к сущности денег. Для него характерно отношение к деньгам как к определенному инструменту, стихийно выработанному (или, точнее, отобранному среди многих альтернатив) рыночной экономикой для решения проблем товарного обращения. В качестве денег в экономике смогли удержаться только те платежные инструменты, которые оказались способными наилучшим образом выполнять диктуемые рынком функции. Таким образом, сущность денег определяется выполняемыми ими функциями. Деньгами может быть все, что признается людьми за деньги и выполняет их функции. Деньги выполняют следующие функции:1 Средство обращения - функция денег, характеризующая их способность участвовать в осуществлении обмена товаров, возможность опосредовать отношения продавцов и покупателей товара. 2Мера стоимости. Деньги позволяют выразить стоимость товаров в национальных денежных единицах. Денежные единицы используются как масштаб цен для соизмерения стоимости отдельных товаров и услуг, позволяя тем самым сориентироваться для принятия рациональных решений. 3.Средство платежа В силу ряда обстоятельств товары и долговые обязательства не могут быть оплачены немедленно. Поэтому возникают расчеты, растянутые во времени, базирующиеся на отсрочке уплаты денег. 4Средство накопления - это деньги, по тем или иным причинам, изъятые из обращения; чаще всего это происходит для их сбережения для последующих покупок. 5. Мировые деньги - деньги, используемые в международных расчетах в процессе внешнеэкономической деятельности. Деньгам присущи следующие свойства:1Стабильность. Стоимость денег должна быть более или менее одинаковой и сегодня, и завтра. 2Портативность. Современные деньги должны быть достаточно малы и легки, чтобы люди могли носить их с собой. 3Долговечность. Выбранный материал должен иметь значительный срок прочности. По этой причине многие страны используют бумагу высокого качества.4Однородность. Деньги одного и того же достоинства должны иметь равную стоимость. Для многих людей ситуация была бы затруднительной, если бы некоторые рубли стоили больше, чем другие.5Делимость. Одним из важных преимуществ денег перед бартером является то, что их можно разделить на части. 6.Отличимость Деньги должны быть легко узнаваемы, их должно быть трудно, подделать. Качество бумаги, усложненные рисунки и другие меры защиты делают подделку денег очень затруднительной. Современные российские денежные купюры имеют несколько степеней защиты и по этому параметру являются надежными. Полагая, что сумма денег, уплаченных за товары, равна количеству товаров, умноженному на общий уровень товарных цен, И. Фишер вывел уравнение обмена:M*V = P*Q,где М-денежная масса (количество денег в обращении), млрд. руб.; V-скорость денежного обращения, раз/год; Р - общий уровень цен на товары и услуги, руб.; Q - объем сделок купли-продажи товаров и услуг, единиц. Уравнение обмена образует исходное положение теории денег и позволяет рассчитать каждый из составляющих данное уравнение параметров.

17. Предложение и величина предложения Предложение - это желание потенциальных продавцов продать имеющееся у них в наличии определенное количество товаров и услуг по различным ценам в определенном месте и за определенное время. Величина предложения - то количество товаров или услуг, которое потенциальные продавцы способны и хотят продать по определенной цене в данном месте за конкретное время при неизменных прочих условиях. Закон предложения гласит, что при прочих равных условиях изменение величины предложения товара или услуги находится в прямой зависимости от изменения цены этого товара или услуги. С повышением цены соответственно возрастает объем предложения и наоборот. Зависимость между величиной предложения и ценой представлена в виде графика предложения S на рисунке. Кривая предложения имеет положительный наклон, что иллюстрирует прямую зависимость между величиной предложения и ценами на товар. Изменение предложения выражается в смещении всей кривой предложения. Увеличение предложения смещает кривую предложения S вправо вниз уменьшение влево вверх. Неценовые детерминанты. 1.Цены на ресурсы. Увеличение цен на используемые ресурсы при неизменном уровне цен на производимые товары приведет к сокращению прибыли производителя (продавца), что приведет к сокращению предложения.

2.Изменения в технологии производства в сторону механизации и автоматизации производства, снизят затраты ручного труда, повысят производительность производства и снизят себестоимость единицы продукции. При неизменных ценах на продукцию это приведет к увеличению прибыли, что, в свою очередь приведет к увеличению предложения.

3.Налоги и дотации. Производители рассматривают повышение налогов как рост издержек производства. Чрезмерное повышение налогов ведет к уменьшению предложения.

Выплата дотаций, как правило, осуществляется с целью стимулирования либо производства отдельного товара, либо производства в определенных районах страны. Дотации приводят к увеличению предложения.

Изменение цен на другие товары. Рост цен на другие товары может привести к диверсификации капитала из отрасли производства рассматриваемого товара в более перспективные отрасли, что приведет к уменьшению предложения рассматриваемых товаров.

Ожидания изменения цен. В условиях инфляции ожидания повышения цен по-разному отразится на поведении фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Количество продавцов на рынке

21. Ценовая эластичность спроса и предложения. В общем определении эластичность характеризует степень реакции одной величины на изменение другой величины. Эластичность спроса по цене (ценовая эластичность спроса) - мера реакции величины спроса на данный товар или услугу, вызванная изменением цены этого товара или услуги. Ценовая эластичность показывает на сколько изменится в процентном отношении, величина спроса на тот или иной товар (услугу) при изменении его цены на 1 %. Спрос эластичен, если при изменении цены товара (услуги) на 1% величина спроса на него изменится более чем на 1 %.

Спрос

неэластичен,

если

при изменении цены товара (услуги) на

1% величина спроса на него изменится

менее чем на 1 %. Существует два подхода

к расчету эластичности спроса (и

предложения) по цене: общепринятый

подход (точечная эластичность) и метод

средней точки (дуговая эластичность).

Коэффициент эластичности спроса,

рассчитанный по точечному

принципу,

рассчитывается

по формул![]() где E-эластичность,

Q-величина

спроса, P-цена.

Коэффициент эластичности спроса,

рассчитанный по методу средней точки,

предложенному Р. Алленом1,

определяется как отношение

относительного изменения количества

товара к относительному изменению цены:

где E-эластичность,

Q-величина

спроса, P-цена.

Коэффициент эластичности спроса,

рассчитанный по методу средней точки,

предложенному Р. Алленом1,

определяется как отношение

относительного изменения количества

товара к относительному изменению цены:

![]() где

Q-величины

спроса, P-цены.

где

Q-величины

спроса, P-цены.

В отличие от общепринятого подхода метод средней точки позволяет при расчете относительных величин (где в качестве знаменателя берется исходное, базовое значение изменяющейся величины), установить влияние характера их изменения. К числу факторов, влияющих на эластичность спроса по цене можно отнести следующие: Наличие заменителей. Чем больше у товара заменителей и чем ближе их полезные свойства, тем выше эластичность спроса на этот товар. Рост цен, в этом случае, заставляет потребителя переключаться на потребление более дешевых товаров-заменителей. Доля товара в бюджете потребителя. Чем больше места занимает товар в бюджете потребителя, при прочих равных условиях, тем выше будет эластичность спроса на него. Повышение цен на такие товары приводит к существенному сокращению покупаемой продукции. Степень необходимости данного товара для потребителя. Чем насущнее потребность, удовлетворяемая товаром, тем ниже эластичность спроса на этот товар. Фактор времени. Чем длиннее период времени для принятия решений, тем эластичнее спрос на приобретаемый товар. Если цена на товар растет, то потребителю необходимо время, чтобы найти и опробовать другие товары. Эластичность предложения по цене определяется как относительное изменение в величине предложения товара, соотнесенное с относительным изменением в цене товара.

Формула средней точки для вычисления эластичности предложения по цене совпадает с аналогичной формулой для вычисления эластичности спроса по цене (разница лишь в том, что параметр Q обозначает величину предложения).

Поскольку параметры цен и объемов предложения изменяются в одном направлении, эта формула дает положительное значение. Классификация эластичности предложения в зависимости от значений коэффициентов эластичности аналогична классификации эластичности спроса.

Практическое применение теории эластичности. Одним из важнейших источников доходов государственного бюджета являются косвенные налоги, которые включаются в цену производимого товара и которые ведут поэтому к повышению цены этого товара. После его продажи сумма денег, соответствующая сумме налога, поступает в бюджет и может использоваться для различных целей, например для поддержания малоимущих, развития социальной сферы, финансирования отраслей народного хозяйства и т. д.

19. В общем определении эластичность характеризует степень реакции одной величины на изменение другой величины. Эластичность спроса по цене (ценовая эластичность спроса) - мера реакции величины спроса на данный товар или услугу, вызванная изменением цены этого товара или услуги. Ценовая эластичность показывает на сколько изменится в процентном отношении, величина спроса на тот или иной товар (услугу) при изменении его цены на 1 %. Спрос эластичен, если при изменении цены товара (услуги) на 1% величина спроса на него изменится более чем на 1 %.

Спрос неэластичен, если при изменении цены товара (услуги) на 1% величина спроса на него изменится менее чем на 1 %.

Существует два подхода к расчету эластичности спроса (и предложения) по цене: общепринятый подход (точечная эластичность) и метод средней точки (дуговая эластичность). Коэффициент эластичности спроса, рассчитанный по точечному принципу, рассчитывается по формул где E-эластичность, Q-величина спроса, P-цена. Коэффициент эластичности спроса, рассчитанный по методу средней точки, предложенному Р. Алленом1, определяется как отношение относительного изменения количества товара к относительному изменению цены: где Q-величины спроса, P-цены.

В отличие от общепринятого подхода метод средней точки позволяет при расчете относительных величин (где в качестве знаменателя берется исходное, базовое значение изменяющейся величины), установить влияние характера их изменения. К числу факторов, влияющих на эластичность спроса по цене можно отнести следующие: Наличие заменителей. Чем больше у товара заменителей и чем ближе их полезные свойства, тем выше эластичность спроса на этот товар. Рост цен, в этом случае, заставляет потребителя переключаться на потребление более дешевых товаров-заменителей. Доля товара в бюджете потребителя. Чем больше места занимает товар в бюджете потребителя, при прочих равных условиях, тем выше будет эластичность спроса на него. Повышение цен на такие товары приводит к существенному сокращению покупаемой продукции. Степень необходимости данного товара для потребителя. Чем насущнее потребность, удовлетворяемая товаром, тем ниже эластичность спроса на этот товар. Фактор времени. Чем длиннее период времени для принятия решений, тем эластичнее спрос на приобретаемый товар. Если цена на товар растет, то потребителю необходимо время, чтобы найти и опробовать другие товары.

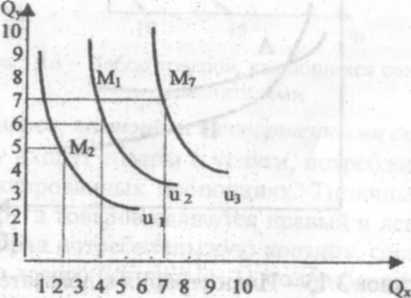

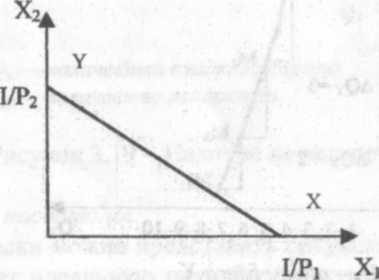

23. Ординалистскую (порядковую) теорию полезности предложили английский экономист и статистик Ф. Эджуорт (1845-1926 гг.), итало-швейцарский социолог и экономист В. Парето (1848-1923 гг.), американский экономист и статистик И. Фишер (1867-1947 гг.). Критерий ординалистской (порядковой) теории полезности предполагает упорядочение потребителем своих предпочтений относительно благ.

Аксиомы (предпосылки) ординалистской теории полезности:

- аксиома полной (совершенной) упорядоченности предпочтения потребителя: потребитель всегда может или назвать, какой из двух наборов благ лучше другого (А>Б или Б>А), или признать их равноценными (А~Б);

аксиома транзитивности предпочтений потребителя: потребитель должен последовательно переносить предпочтения с одних благ и их наборов на другие, например, если А>Б, а Б>В, то всегда А>В, а если А~Б и Б~В, то всегда А ~В);

аксиома о ненасыщаемости потребностей гласит: потребители всегда предпочитают большее количество любого блага меньшему.

Эти предположения не объясняют потребительских предпочтений, а лишь позволяют считать их в определённой степени рациональными.

20. (3.5) Эластичность спроса по доходу - мера реакции величины спроса на товар или услугу, вызванная изменением величины дохода потребителей.

Эластичность

спроса на товар по доходу определяется

как отношение относительного изменения

величины спроса на товар к относительному

изменению дохода:

![]() где Y-уровень

дохода потребителей, Е-эластичность

спроса по доходу, Q-

кол. спрашиваемого продукта

где Y-уровень

дохода потребителей, Е-эластичность

спроса по доходу, Q-

кол. спрашиваемого продукта

Численное значение эластичности спроса по доходу тесно связано с понятием нормальных и низших товаров. Для нормальных товаров повышение дохода вызывает повышение величины спроса. Для низших товаров (товаров Гиффена) увеличение дохода вызывает уменьшение спроса. Так как в этом случае доход и величина спроса изменяются в противоположных направлениях, коэффициент эластичности спроса на эти товары отрицателен. Практическое значение коэффициента эластичности по доходу заключается в облегчении процесса прогнозирования перспектив отрасли. Так, при прочих равных условиях, высокая положительная эластичность по доходу означает, что доля данной отрасли в структуре национальной экономики будет увеличиваться. Небольшой положительный или, еще хуже отрицательный коэффициент указывает на перспективу возможного сокращения производства в отрасли

Перекрестная

эластичность спроса определяется

как отношение относительного изменения

величины спроса на один товар QY

к

относительному изменению цены другого

товара

![]()

![]() где

Q-величена

спроса на товар до и после изменения

цены на х товар, Р-цены на товар Х

где

Q-величена

спроса на товар до и после изменения

цены на х товар, Р-цены на товар Х

Такой подход позволяет количественно охарактеризовать и понять смысл явлений взаимозаменяемости и взаимодополняемости товаров. Если коэффициент перекрестной эластичности имеет положительное значение, следовательно, цена на товар X изменяется сонаправлено изменению величины спроса на товар Y, а такое явление характерно только для взаимозаменяемых товаров.

Отрицательное значение коэффициента перекрестной эластичности свидетельствует о взаимодополняемости товаров Хи Y.

К оэффициент

перекрестной эластичности равный

или близкий к нулю

свидетельствует

от том, что два товара не связаны между

собой и являются независимыми.

Практическое

применение теории эластичности.

Одним из важнейших источников доходов

государственного бюджета являются

косвенные налоги, которые включаются

в цену производимого товара и которые

ведут поэтому к повышению цены этого

товара. После его продажи сумма денег,

соответствующая сумме налога, поступает

в бюджет и может использоваться для

различных целей, например для поддержания

малоимущих, развития социальной сферы,

финансирования отраслей народного

хозяйства и т. д. В

экономической практике коэффициент

перекрестной эластичности может

быть использован при осуществлении

антимонопольной политики. При рассмотрении

вопроса о предлагаемом слиянии фирм

антимонопольные органы, прежде всего,

анализируют информацию, свидетельствующую

о том, является ли продукция данных фирм

конкурирующей (взаимозаменяющей).

оэффициент

перекрестной эластичности равный

или близкий к нулю

свидетельствует

от том, что два товара не связаны между

собой и являются независимыми.

Практическое

применение теории эластичности.

Одним из важнейших источников доходов

государственного бюджета являются