- •Формирование колебаний и сигналов

- •Глава 1. Устройства генерирования и формирования сигналов 7

- •Глава 2. Классификация, каскады, структурная схема и параметры радиопередатчиков 14

- •Глава 3. Общие принципы генерирования и усиления вч и свч колебаний 28

- •Глава 4. Основы теории вч генератора с внешним возбуждением 36

- •25.2. Параметры радиопередатчика 219

- •Глава 1. Устройства генерирования и формирования сигналов

- •1.1. Место и функции радиопередающих устройств

- •1.2. Истоки развития радиопередатчиков

- •1.3. Основные этапы развития техники и теории рПдУ

- •Глава 2. Классификация, каскады, структурная схема и параметры радиопередатчиков

- •2.1. Классификация рпду

- •2.2. Каскады и блоки рпду

- •2.3. Структурная схема рпду

- •2.4. Параметры радиопередатчика

- •2.5. Излучения радиопередатчика и проблема электромагнитной совместимости

- •2.6. Международное сотрудничество в области радиосвязи

- •Глава 3. Общие принципы генерирования и усиления вч и свч колебаний

- •3.1. Классификация и физический механизм работы вч и свч генераторов

- •3.2. Генератор на электровакуумном приборе

- •3.3. Генератор на биполярном транзисторе

- •3.4. Генератор на полевом транзисторе

- •3.5. Генератор на диоде

- •3.6. Клистронный генератор

- •3.7. Генератор на лампе бегущей волны

- •3.8. Время взаимодействия носителей заряда с электромагнитным полем

- •3.9. Принцип синхронизма и фазировки носителей заряда с электромагнитным полем

- •3.10. Мощность взаимодействия носителей заряда с электромагнитным полем

- •Вопрос 1. В чем состоит назначение генератора высокочастотных колебаний?

- •Глава 4. Основы теории вч генератора с внешним возбуждением

- •4.1. Обобщенная схема генератора с внешним возбуждением и ее анализ

- •4.2. Баланс мощностей в вч генераторе

- •4.3. Динамические характеристики вч генератора и максимально отдаваемая им мощность

- •4.4. Нагрузочные, амплитудные и частотные характеристики вч генератора

- •4.5. Согласование электронного прибора с источником возбуждения и нагрузкой и номинальный коэффициент усиления по мощности вч генератора

- •Глава 5. Ламповые высокочастотные генераторы с внешним возбуждением

- •5.1. Типовая электрическая схема лампового гвв

- •5.2. Статические характеристики триода и тетрода и их аппроксимация

- •5.3. Определение токов и напряжений в ламповом гвв

- •5.4. Динамическая характеристика и три режима работы вч лампового генератора

- •Глава 6. Ламповые высокочастотные генераторы с внешним возбуждением

- •6.1. Методика расчета лампового гвв

- •Программа расчета электрического режима работы вч лампового генератора

- •6.2. Нагрузочные характеристики и оптимальные режимы работы лампового генератора

- •6.3. Ламповый гвв с общей сеткой

- •6.4. Электрические схемы ламповых гвв

- •Глава 7. Транзисторные гвв

- •7.1. Типы мощных транзисторов, используемых в генераторах

- •7.2. Биполярные транзисторы

- •7.3. Полевые транзисторы

- •Глава 8. Режимы работы транзисторно гВв

- •8.1. Анализ работы и режимы работы транзисторного генератора с внешним возбуждением

- •8.2. Методика расчета вч генератора с биполярным транзистором

- •Программа расчета электрического режима работы вч транзисторного генератора

- •Глава 9. Сравнительный анализ генераторов

- •9.1. Ключевой режим работы вч транзисторного генератора

- •9.2. Сравнительный анализ трех типов генераторов с внешним возбуждением: лампового, с биполярным и полевым транзисторами

- •Глава 10 . Электрические цепи вч гвв

- •10.1. Назначение и классификация цепей

- •10.2. Согласующие цепи в узкополосных вч транзисторных генераторах

- •10.3. Согласование вч генератора с антенной

- •Глава 11. Электрические цепи широкополосных генераторов

- •11.1. Согласующие электрические цепи в широкополосных вч генераторах

- •11.2. Широкополосный транзисторный усилитель с согласующими цепями лестничного типа.

- •11.3. Широкополосный транзисторный усилитель

- •Глава 12. Свч транзисторные гвв

- •12.1. Метод анализа линейных свч устройств

- •12.2. Гибридно-интегральные свч устройства

- •12.3. Свч транзисторный усилитель

- •Глава 13 . Свч транзисторные гвв

- •13.1. Свч транзисторный генератор балансного типа

- •13.2. Линейный режим работы транзисторного свч генератора

- •13.3. Режим «перелива» мощности в транзисторных свч генераторах

- •Глава 14. Автогенераторы и стабилизация частоты автоколебаний

- •14.1. Назначение, классификация и принцип действия

- •14.2. Установившийся режим автоколебаний

- •14.3. Стабильность частоты аг

- •14.4. Кварцевые аг

- •Глава 15. Стабилизация дискретного множества частот

- •15.1. Назначение и параметры синтезатора частот

- •15.2. Автоматическая подстройка частоты

- •15.3. Частотная автоподстройка частоты

- •15.4. Фазовая автоподстройка частоты

- •15.5. Цифровой синтезатор частот

- •Глава 16. Диодные свч автогенераторы и усилители

- •16.1. Физические основы работы генераторных свч диодов

- •16.2. Свч диодные автогенераторы

- •16.3. Свч диодные генераторы с внешним возбуждением

- •Глава 17. Полупроводниковые умножители частоты

- •17.1. Назначение, принцип действия и основные параметры

- •17.2. Транзисторный умножитель частоты

- •17.3. Диодные умножители частоты

- •Глава 18. Суммирование мощностей сигналов свч генераторов

- •18.1. Способы суммирования мощностей сигналов

- •18.2. Суммирование мощностей сигналов с помощью многополюсной схемы

- •18.3. Суммирование мощностей сигналов с помощью фар

- •Глава 19. Амплитудная модуляция

- •19.1. Виды модуляции

- •19.2. Амплитудная модуляция

- •19.3. Амплитудная анодная и коллекторная модуляция

- •19.4. Амплитудная сеточная и базовая модуляция

- •Глава 20. Однополосная амплитудная модуляция

- •20.1. Нелинейные искажения сигнала при амплитудной модуляции

- •20.2. Однополосная модуляция

- •20.3. Структура обп сигнала

- •20.4. Усиление обп сигнала в двухканальном усилителе (схема Кана)

- •20.5. Формирование обп сигнала

- •Глава 21. Частотная и фазовая модуляция

- •21.1. Основные определения

- •21.3. Спектр сигнала при частотной и фазовой модуляции

- •21.4. Методы осуществления угловой модуляции

- •21.5. Частотный и фазовый модуляторы

- •21.6. Стабилизация частоты несущей при частотной модуляции

- •Глава 22. Частотная и фазовая модуляция дискретных сообщений

- •22.1. Частотная и фазовая модуляция дискретных сообщений

- •22.2. Фазовая манипуляция (фм)

- •22.3. Частотная телеграфия

- •Глава 23. Импульсная модуляция

- •23.1. Параметры и спектр сигнала при импульсной модуляции

- •23.2. Структурная схема и классификация импульсных модуляторов

- •23.3. Импульсный модулятор жесткого типа с емкостным накопительным элементом

- •23.4. Импульсный модулятор мягкого типа с искусственной линией

- •23.5. Внутриимпульсная частотная модуляция

- •Глава 24. Радиопередатчики вч диапазона различного назначения

- •24.1. Радиовещательные радиопередатчики

- •24.2. Телевизионные радиопередатчики

- •Глава 25. Рпду наземных радиотехнических систем по информационному обслуживанию производств рассредоточенного типа

- •25.1. Назначение, основные функции и структура системы.

- •25.2. Параметры радиопередатчика

- •Глава 26. Радиопередатчики свч диапазона. Глобальные космические радиоэлектронные системы

- •26.1. Типы передатчиков в космических системах радиосвязи

- •26.2. Околоземные орбиты спутников

- •26.3. Основные параметры космических систем радиосвязи

- •26.4. Многостанционный доступ

- •26.5. Примеры космических систем радиосвязи

- •Глава 27. Радиопередатчики свч диапазона. Передатчики радиолокационных станций. Передатчики сотовой системы радиосвязи

- •27.1. Передатчики радиолокационных станций

- •27.2. Радиопередатчик сотовой системы радиосвязи

- •Глава 28. Радиопередатчики оптического диапазона

- •28.1. Принцип действия и классификация лазеров

- •28.2. Назначение и структурная схема передатчика оптического диапазона

- •28.3. Модуляторы света

- •Глава 29. Измерение параметров, регулировка и испытания радиопередатчиков

- •29.1. Техника безопасности при работе с радиопередатчиками

- •29.2. Измерение параметров радиопередатчиков

- •29.3. Регулировка и испытания радиопередатчиков

- •Заключение

- •Перечень вопросов для итогового контроля

- •Перечень тем контрольных работ

- •Основные определения

- •Список литературы

12.2. Гибридно-интегральные свч устройства

Большинство современных СВЧ устройств - активных с применением полупроводниковых приборов и пассивных (фильтры, мостовые устройства, направленные ответвители, согласующие звенья и др.) - изготавливают по интегральной технологии. Интегральные СВЧ устройства подразделяют на три основных типа: полупроводниковые, пленочные и гибридные. В полупроводниковых интегральных микросхемах активные и пассивные элементы формируются в объеме полупроводниковой структуры или на ее поверхности, а межсоединения и контактные площадки выполняются с помощью тонких пленок. Основой такой ИС является полупроводниковая подложка с выращенным на ее поверхности тонким эпитаксиальным слоем. Формирование элементов на полупроводниковой подложке осуществляется за счет планарного диффузионного процесса. В пленочной микросхеме активные и пассивные элементы и межсоединения выполняются в виде тонких пленок из различных материалов, нанесенных в определенной последовательности на диэлектрическую подложку. В пленочном исполнении изготавливаются и полевые транзисторы.

Большая часть СВЧ устройств изготавливается по гибридно-интегральной технологии. В таких микросхемах часть элементов и межсоединений выполняется в виде пленок, нанесенных на диэлектрическую подложку, а другая - главным образом корпусные или бескорпусные транзисторы - как самостоятельные элементы, встраиваемые в специальные гнезда и присоединяемые к схеме. Материалом диэлектрической подложки, служащей основой гибридной микросхемы, является специальная керамика с малыми потерями и высокой диэлектрической проницаемостью r>10. В частности, применяются поликор и сапфир. При этом все геометрические размеры СВЧ цепей в первом приближении уменьшаются в корень квадратный из r.

Рис. 12.3.

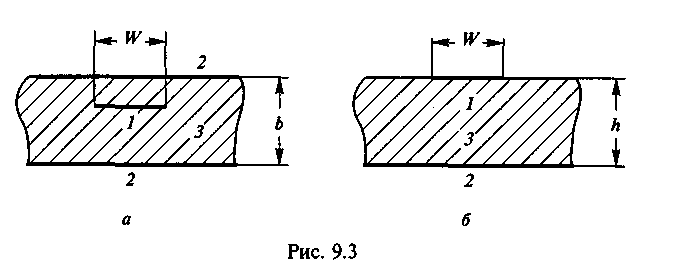

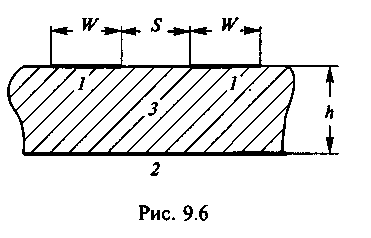

В СВЧ интегральных микросхемах электрические цепи выполняются на основе МПЛ передачи: симметричных (рис. 12.3,а) и несимметричных (рис. 12.3,б), а также их модификаций. На рисунке приняты следующие обозначения: 1 - центральный проводник, 2 - проводящая заземляемая поверхность, 3 - диэлектрическая подложка с проницаемостью материала r.

В симметричной МПЛ распространяется Т-волна, в других видах - квази Т-волна. Все типы МПЛ, применяемые до частоты 30 ГГц, характеризуются тремя основными параметрами: волновым сопротивлением , активными потерями и эффективной диэлектрической проницаемостью r. Последний параметр определяется отношением:

![]() , (12.15)

, (12.15)

где - длина волны в свободном пространстве; д - длина волны в линии.

В

симметричной МПЛ (рис. 12.3, а) с полным

заполнением всего пространства

диэлектриком: эф=r

в несимметричной: эф<r,

поскольку

силовые линии электрического поля

проходят не только в диэлектрике, но и

вне его. Зависимости

и эф

от геометрических размеров МПЛ и

материала диэлектрика определяются в

результате электродинамического

расчета, а затем аппроксимируются

аналитическими функциями. Для

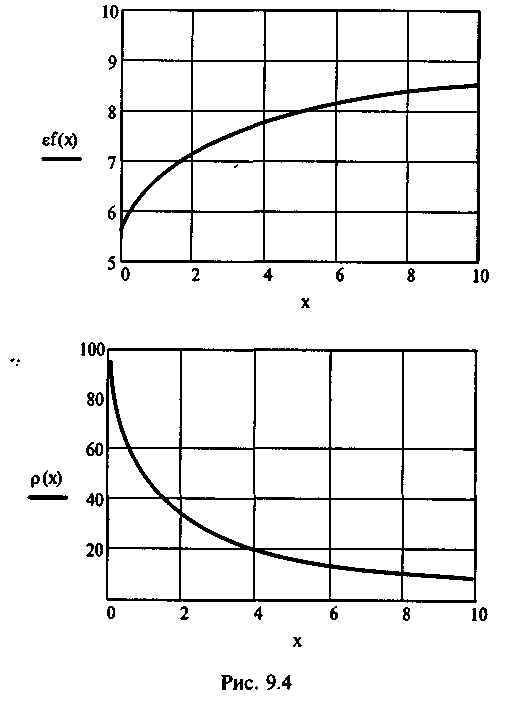

несимметричной МПЛ два данных параметра

можно рассчитать по программе, приведенной

на рис. 12.4, а для симметричной - на рис.

12.5. В первой из программ - параметр

![]() (рис. 12.3,б), во второй параметр

(рис. 12.3,б), во второй параметр

![]() (рис. 12.3,а). Задав требуемое значение x

и r=r,

по программе на языке Mathcad

вычисляются значения

(Ом) и эф=f.

(рис. 12.3,а). Задав требуемое значение x

и r=r,

по программе на языке Mathcad

вычисляются значения

(Ом) и эф=f.

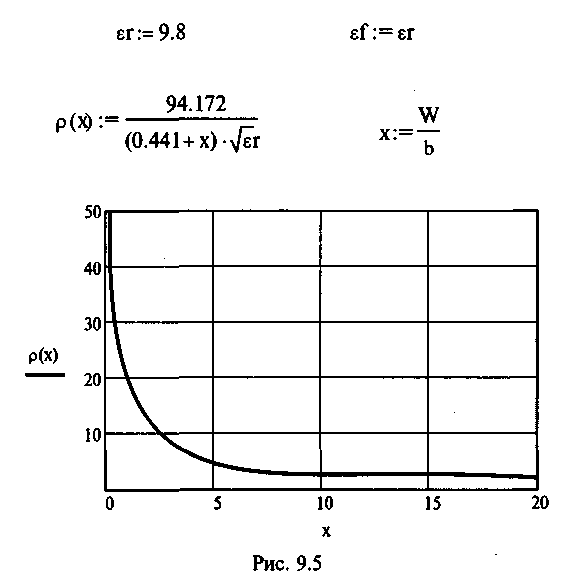

r:=9,8

![]()

![]()

r:=9,8

f:=r

![]()

![]()

![]()

Рис. 12.4

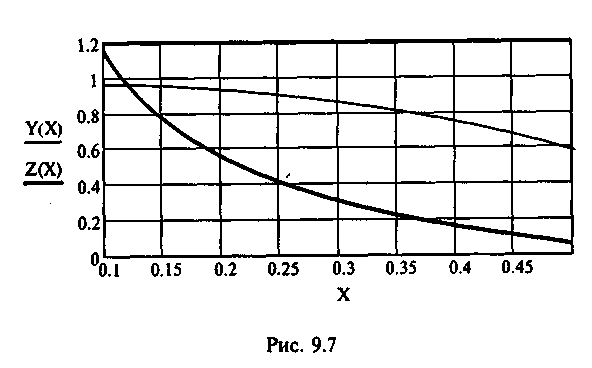

П остроенный

на рис. 12.4 график позволяют проследить

зависимость

и эф

от геометрических размеров МПЛ (рис.

12.3). Помимо одиночных МПЛ в интегральных

СВЧ устройствах, например фильтрах и

направленных ответвителях, применяются

и связанные МПЛ. Связанные несимметричные

МПЛ с боковой связью приведены на рис.

12.6.

остроенный

на рис. 12.4 график позволяют проследить

зависимость

и эф

от геометрических размеров МПЛ (рис.

12.3). Помимо одиночных МПЛ в интегральных

СВЧ устройствах, например фильтрах и

направленных ответвителях, применяются

и связанные МПЛ. Связанные несимметричные

МПЛ с боковой связью приведены на рис.

12.6.

Рис.12.5.

Геометрические размеры связанных МПЛ при r=9,6 и волновом сопротивлении вне области связи =50 Ом могут быть рассчитаны по формулам, полученным на основании аппроксимации зависимостей, определенных в результате электродинамического расчета.

Рис. 12.6.

Задав

в пределах 0,1…0,45 требуемое значение

коэффициента связи между микрополосковыми

линиями Х=Ксв

определяется отношение

![]() и

и

![]() при значении диэлектрической проницаемости

подложки r=9,6.

при значении диэлектрической проницаемости

подложки r=9,6.

Н а

рис. 12.7 приведены графики зависимости

Y

и Z

от Ксв,

позволяющие

проследить влияние геометрических

размеров связанных МПЛ на коэффициент

связи между ними.

а

рис. 12.7 приведены графики зависимости

Y

и Z

от Ксв,

позволяющие

проследить влияние геометрических

размеров связанных МПЛ на коэффициент

связи между ними.

Рис. 12.7

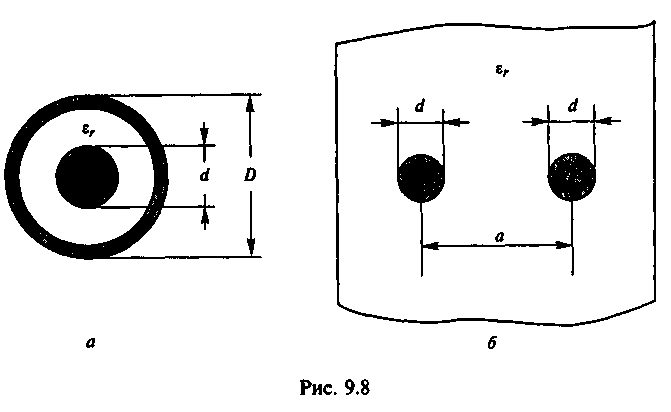

Волновые сопротивления двух типов фидерных линий: коаксиальной (рис. 12.8,а), при ее заполнении материалом с диэлектрической проницаемостью r и неэкранированной двухпроводной (рис. 12.8,б) - определяются следующими выражениями, Ом:

![]() ; (12.16),

; (12.16),

![]() ,

(12.17)

,

(12.17)

где D, d, a - размеры, указанные на рис. 12.8.

Укорочение длины волны в линии определяется (9.15), где эф=r.

Рис. 12.8. Геометрические размеры коаксиальной и полосковой линии