- •Формирование колебаний и сигналов

- •Глава 1. Устройства генерирования и формирования сигналов 7

- •Глава 2. Классификация, каскады, структурная схема и параметры радиопередатчиков 14

- •Глава 3. Общие принципы генерирования и усиления вч и свч колебаний 28

- •Глава 4. Основы теории вч генератора с внешним возбуждением 36

- •25.2. Параметры радиопередатчика 219

- •Глава 1. Устройства генерирования и формирования сигналов

- •1.1. Место и функции радиопередающих устройств

- •1.2. Истоки развития радиопередатчиков

- •1.3. Основные этапы развития техники и теории рПдУ

- •Глава 2. Классификация, каскады, структурная схема и параметры радиопередатчиков

- •2.1. Классификация рпду

- •2.2. Каскады и блоки рпду

- •2.3. Структурная схема рпду

- •2.4. Параметры радиопередатчика

- •2.5. Излучения радиопередатчика и проблема электромагнитной совместимости

- •2.6. Международное сотрудничество в области радиосвязи

- •Глава 3. Общие принципы генерирования и усиления вч и свч колебаний

- •3.1. Классификация и физический механизм работы вч и свч генераторов

- •3.2. Генератор на электровакуумном приборе

- •3.3. Генератор на биполярном транзисторе

- •3.4. Генератор на полевом транзисторе

- •3.5. Генератор на диоде

- •3.6. Клистронный генератор

- •3.7. Генератор на лампе бегущей волны

- •3.8. Время взаимодействия носителей заряда с электромагнитным полем

- •3.9. Принцип синхронизма и фазировки носителей заряда с электромагнитным полем

- •3.10. Мощность взаимодействия носителей заряда с электромагнитным полем

- •Вопрос 1. В чем состоит назначение генератора высокочастотных колебаний?

- •Глава 4. Основы теории вч генератора с внешним возбуждением

- •4.1. Обобщенная схема генератора с внешним возбуждением и ее анализ

- •4.2. Баланс мощностей в вч генераторе

- •4.3. Динамические характеристики вч генератора и максимально отдаваемая им мощность

- •4.4. Нагрузочные, амплитудные и частотные характеристики вч генератора

- •4.5. Согласование электронного прибора с источником возбуждения и нагрузкой и номинальный коэффициент усиления по мощности вч генератора

- •Глава 5. Ламповые высокочастотные генераторы с внешним возбуждением

- •5.1. Типовая электрическая схема лампового гвв

- •5.2. Статические характеристики триода и тетрода и их аппроксимация

- •5.3. Определение токов и напряжений в ламповом гвв

- •5.4. Динамическая характеристика и три режима работы вч лампового генератора

- •Глава 6. Ламповые высокочастотные генераторы с внешним возбуждением

- •6.1. Методика расчета лампового гвв

- •Программа расчета электрического режима работы вч лампового генератора

- •6.2. Нагрузочные характеристики и оптимальные режимы работы лампового генератора

- •6.3. Ламповый гвв с общей сеткой

- •6.4. Электрические схемы ламповых гвв

- •Глава 7. Транзисторные гвв

- •7.1. Типы мощных транзисторов, используемых в генераторах

- •7.2. Биполярные транзисторы

- •7.3. Полевые транзисторы

- •Глава 8. Режимы работы транзисторно гВв

- •8.1. Анализ работы и режимы работы транзисторного генератора с внешним возбуждением

- •8.2. Методика расчета вч генератора с биполярным транзистором

- •Программа расчета электрического режима работы вч транзисторного генератора

- •Глава 9. Сравнительный анализ генераторов

- •9.1. Ключевой режим работы вч транзисторного генератора

- •9.2. Сравнительный анализ трех типов генераторов с внешним возбуждением: лампового, с биполярным и полевым транзисторами

- •Глава 10 . Электрические цепи вч гвв

- •10.1. Назначение и классификация цепей

- •10.2. Согласующие цепи в узкополосных вч транзисторных генераторах

- •10.3. Согласование вч генератора с антенной

- •Глава 11. Электрические цепи широкополосных генераторов

- •11.1. Согласующие электрические цепи в широкополосных вч генераторах

- •11.2. Широкополосный транзисторный усилитель с согласующими цепями лестничного типа.

- •11.3. Широкополосный транзисторный усилитель

- •Глава 12. Свч транзисторные гвв

- •12.1. Метод анализа линейных свч устройств

- •12.2. Гибридно-интегральные свч устройства

- •12.3. Свч транзисторный усилитель

- •Глава 13 . Свч транзисторные гвв

- •13.1. Свч транзисторный генератор балансного типа

- •13.2. Линейный режим работы транзисторного свч генератора

- •13.3. Режим «перелива» мощности в транзисторных свч генераторах

- •Глава 14. Автогенераторы и стабилизация частоты автоколебаний

- •14.1. Назначение, классификация и принцип действия

- •14.2. Установившийся режим автоколебаний

- •14.3. Стабильность частоты аг

- •14.4. Кварцевые аг

- •Глава 15. Стабилизация дискретного множества частот

- •15.1. Назначение и параметры синтезатора частот

- •15.2. Автоматическая подстройка частоты

- •15.3. Частотная автоподстройка частоты

- •15.4. Фазовая автоподстройка частоты

- •15.5. Цифровой синтезатор частот

- •Глава 16. Диодные свч автогенераторы и усилители

- •16.1. Физические основы работы генераторных свч диодов

- •16.2. Свч диодные автогенераторы

- •16.3. Свч диодные генераторы с внешним возбуждением

- •Глава 17. Полупроводниковые умножители частоты

- •17.1. Назначение, принцип действия и основные параметры

- •17.2. Транзисторный умножитель частоты

- •17.3. Диодные умножители частоты

- •Глава 18. Суммирование мощностей сигналов свч генераторов

- •18.1. Способы суммирования мощностей сигналов

- •18.2. Суммирование мощностей сигналов с помощью многополюсной схемы

- •18.3. Суммирование мощностей сигналов с помощью фар

- •Глава 19. Амплитудная модуляция

- •19.1. Виды модуляции

- •19.2. Амплитудная модуляция

- •19.3. Амплитудная анодная и коллекторная модуляция

- •19.4. Амплитудная сеточная и базовая модуляция

- •Глава 20. Однополосная амплитудная модуляция

- •20.1. Нелинейные искажения сигнала при амплитудной модуляции

- •20.2. Однополосная модуляция

- •20.3. Структура обп сигнала

- •20.4. Усиление обп сигнала в двухканальном усилителе (схема Кана)

- •20.5. Формирование обп сигнала

- •Глава 21. Частотная и фазовая модуляция

- •21.1. Основные определения

- •21.3. Спектр сигнала при частотной и фазовой модуляции

- •21.4. Методы осуществления угловой модуляции

- •21.5. Частотный и фазовый модуляторы

- •21.6. Стабилизация частоты несущей при частотной модуляции

- •Глава 22. Частотная и фазовая модуляция дискретных сообщений

- •22.1. Частотная и фазовая модуляция дискретных сообщений

- •22.2. Фазовая манипуляция (фм)

- •22.3. Частотная телеграфия

- •Глава 23. Импульсная модуляция

- •23.1. Параметры и спектр сигнала при импульсной модуляции

- •23.2. Структурная схема и классификация импульсных модуляторов

- •23.3. Импульсный модулятор жесткого типа с емкостным накопительным элементом

- •23.4. Импульсный модулятор мягкого типа с искусственной линией

- •23.5. Внутриимпульсная частотная модуляция

- •Глава 24. Радиопередатчики вч диапазона различного назначения

- •24.1. Радиовещательные радиопередатчики

- •24.2. Телевизионные радиопередатчики

- •Глава 25. Рпду наземных радиотехнических систем по информационному обслуживанию производств рассредоточенного типа

- •25.1. Назначение, основные функции и структура системы.

- •25.2. Параметры радиопередатчика

- •Глава 26. Радиопередатчики свч диапазона. Глобальные космические радиоэлектронные системы

- •26.1. Типы передатчиков в космических системах радиосвязи

- •26.2. Околоземные орбиты спутников

- •26.3. Основные параметры космических систем радиосвязи

- •26.4. Многостанционный доступ

- •26.5. Примеры космических систем радиосвязи

- •Глава 27. Радиопередатчики свч диапазона. Передатчики радиолокационных станций. Передатчики сотовой системы радиосвязи

- •27.1. Передатчики радиолокационных станций

- •27.2. Радиопередатчик сотовой системы радиосвязи

- •Глава 28. Радиопередатчики оптического диапазона

- •28.1. Принцип действия и классификация лазеров

- •28.2. Назначение и структурная схема передатчика оптического диапазона

- •28.3. Модуляторы света

- •Глава 29. Измерение параметров, регулировка и испытания радиопередатчиков

- •29.1. Техника безопасности при работе с радиопередатчиками

- •29.2. Измерение параметров радиопередатчиков

- •29.3. Регулировка и испытания радиопередатчиков

- •Заключение

- •Перечень вопросов для итогового контроля

- •Перечень тем контрольных работ

- •Основные определения

- •Список литературы

Глава 12. Свч транзисторные гвв

12.1. Метод анализа линейных свч устройств

Большинство современных радиотехнических систем работают в СВЧ диапазоне. К ним относятся спутниковые космические системы радиосвязи, системы самолетной, морской и наземной радиосвязи и др. Высокая направленность антенн в СВЧ диапазоне позволяет узким лучом передавать радиосигнал и тем самым существенно снизить мощность передатчиков, а повышенное значение частоты несущих колебаний дает возможность повысить скорость и объем передаваемых сообщений по сравнению с ВЧ диапазоном. Теория работы СВЧ устройств базируется на понятиях: электромагнитное поле и электрическая цепь с распределенными параметрами. Методы электродинамики позволяют рассчитать электрическое и магнитное поле в таких цепях и заменить данный СВЧ элемент некоторой моделью или эквивалентной схемой, состоящей из реактивных и активных элементов сосредоточенного типа. Такой подход к расчету СВЧ элементов называется методом эквивалентных параметров. Другой подход к анализу СВЧ устройств базируется на общей теории цепей с заменой понятия «напряжение и ток» понятием «напряжение и ток падающей и отраженной волны». При этом имеется возможность исследовать сложные СВЧ устройства с входящими в них электронными приборами.

Различные СВЧ звенья соединяют с помощью фидерных линий: коаксиальных, полосковых (ПЛ) и микрополосковых (МПЛ) линий передачи и волноводов.

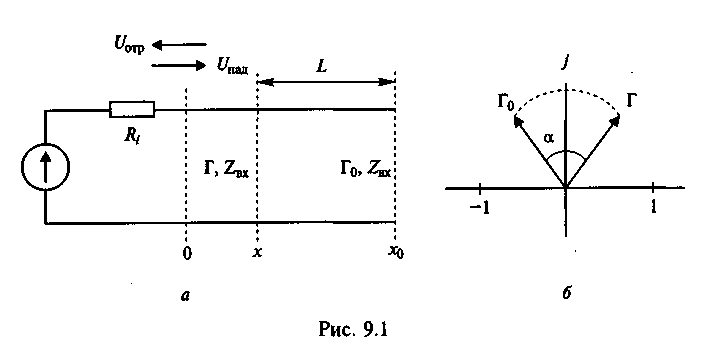

П ри

распространении в линии только Т-волны

процессы в ней описываются с помощью

телеграфных уравнений. Решая эти

уравнения, находят комплексные амплитуды

тока и напряжения в сечении х линии

(рис. 12.1,а):

ри

распространении в линии только Т-волны

процессы в ней описываются с помощью

телеграфных уравнений. Решая эти

уравнения, находят комплексные амплитуды

тока и напряжения в сечении х линии

(рис. 12.1,а):

Рис. 12.1.

![]() (12.1)

(12.1)

![]() . (12.2)

. (12.2)

Здесь

![]() ,

,

![]() - комплексные амплитуды напряжения

падающей и отраженной волны при х=х0,

- волновое сопротивление линии; 0=0+j0

- постоянная распространения, где 0

- постоянная затухания;

- комплексные амплитуды напряжения

падающей и отраженной волны при х=х0,

- волновое сопротивление линии; 0=0+j0

- постоянная распространения, где 0

- постоянная затухания;

![]() - фазовая постоянная (

- длина волны в линии).

- фазовая постоянная (

- длина волны в линии).

Согласно (12.1) и (12.2) в линии распространяются две волны: падающая - в направлении от источника сигнала к нагрузке - и отраженная - в обратном направлении. Преобразуем (12.1) и (12.2) к следующему виду:

![]() (12.3)

(12.3)

![]() (12.4)

(12.4)

где

![]() - коэффициент отражения в сечении линии

х=х0

(см. рис. 12.1,а).

- коэффициент отражения в сечении линии

х=х0

(см. рис. 12.1,а).

В произвольном сечении линии x:

![]() . (12.5)

. (12.5)

При

0=0

и L=(х0

х) получим:

![]() . (12.6)

. (12.6)

Для

любого сечения линии при отсутствии

неоднородностей и потерь

![]() ,

причем вектор Г повернут относительно

вектора Г0

на угол

,

причем вектор Г повернут относительно

вектора Г0

на угол

![]() (рис. 12.1, б). Из (12.3) и (12.4) для входного

сопротивления линии в сечении x

имеем:

(рис. 12.1, б). Из (12.3) и (12.4) для входного

сопротивления линии в сечении x

имеем:

![]() , (12.7)

, (12.7)

из

которого получим для коэффициента

отражения:

![]() . (12.8)

. (12.8)

Из

уравнений (12.1) и (12.2) следует, что при

включении в сечении линии

![]() нагрузки

нагрузки

![]() входное сопротивление в сечении линии

x

при 0=0:

входное сопротивление в сечении линии

x

при 0=0:

(12.9)

(12.9)

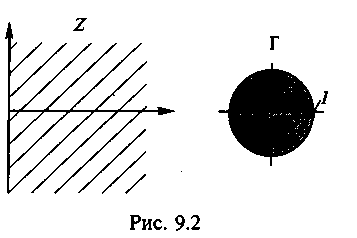

Согласно (12.7) - (12.9) линию, нагруженную на комплексное сопротивление, можно характеризовать как с помощью входного сопротивления, так и коэффициента отражения. Причем при Re(Z)>0 сопротивление Z в области действительных частот занимает половину плоскости комплексного переменного, а коэффициент отражения Г согласно (12.8) - круг единичного радиуса рис. 12.2).

Рис. 12.2.

Мощности падающей и отраженной волны:

![]() ;

(12.10) ,

;

(12.10) ,

![]() . (12.11)

. (12.11)

Разность этих мощностей есть проходящая мощность, которая с учетом (12.10) и (12.11) запишется в виде:

![]() . (12.12)

. (12.12)

Проходящая мощность при отсутствии потерь линии полностью поглощается в активной части нагрузки: Рн= Рпр. Поэтому с расчетом (12.5), (12.10), (12.11) и (12.13) три значения мощности связаны между собой соотношениями:

![]() ; (12.13),

; (12.13),

![]() .

(12.14)

.

(12.14)

СВЧ устройства можно описать с помощью падающих и отраженных волн, распространяющихся в подключенных к ним линиях передачи. Для упрощения анализа будем считать одинаковыми и равными р0 волновые сопротивления всех подводящих линий, что избавляет от операции нормирования. Обычно 0 равно 50 Ом - стандартному значению волнового сопротивления.