- •Формирование колебаний и сигналов

- •Глава 1. Устройства генерирования и формирования сигналов 7

- •Глава 2. Классификация, каскады, структурная схема и параметры радиопередатчиков 14

- •Глава 3. Общие принципы генерирования и усиления вч и свч колебаний 28

- •Глава 4. Основы теории вч генератора с внешним возбуждением 36

- •25.2. Параметры радиопередатчика 219

- •Глава 1. Устройства генерирования и формирования сигналов

- •1.1. Место и функции радиопередающих устройств

- •1.2. Истоки развития радиопередатчиков

- •1.3. Основные этапы развития техники и теории рПдУ

- •Глава 2. Классификация, каскады, структурная схема и параметры радиопередатчиков

- •2.1. Классификация рпду

- •2.2. Каскады и блоки рпду

- •2.3. Структурная схема рпду

- •2.4. Параметры радиопередатчика

- •2.5. Излучения радиопередатчика и проблема электромагнитной совместимости

- •2.6. Международное сотрудничество в области радиосвязи

- •Глава 3. Общие принципы генерирования и усиления вч и свч колебаний

- •3.1. Классификация и физический механизм работы вч и свч генераторов

- •3.2. Генератор на электровакуумном приборе

- •3.3. Генератор на биполярном транзисторе

- •3.4. Генератор на полевом транзисторе

- •3.5. Генератор на диоде

- •3.6. Клистронный генератор

- •3.7. Генератор на лампе бегущей волны

- •3.8. Время взаимодействия носителей заряда с электромагнитным полем

- •3.9. Принцип синхронизма и фазировки носителей заряда с электромагнитным полем

- •3.10. Мощность взаимодействия носителей заряда с электромагнитным полем

- •Вопрос 1. В чем состоит назначение генератора высокочастотных колебаний?

- •Глава 4. Основы теории вч генератора с внешним возбуждением

- •4.1. Обобщенная схема генератора с внешним возбуждением и ее анализ

- •4.2. Баланс мощностей в вч генераторе

- •4.3. Динамические характеристики вч генератора и максимально отдаваемая им мощность

- •4.4. Нагрузочные, амплитудные и частотные характеристики вч генератора

- •4.5. Согласование электронного прибора с источником возбуждения и нагрузкой и номинальный коэффициент усиления по мощности вч генератора

- •Глава 5. Ламповые высокочастотные генераторы с внешним возбуждением

- •5.1. Типовая электрическая схема лампового гвв

- •5.2. Статические характеристики триода и тетрода и их аппроксимация

- •5.3. Определение токов и напряжений в ламповом гвв

- •5.4. Динамическая характеристика и три режима работы вч лампового генератора

- •Глава 6. Ламповые высокочастотные генераторы с внешним возбуждением

- •6.1. Методика расчета лампового гвв

- •Программа расчета электрического режима работы вч лампового генератора

- •6.2. Нагрузочные характеристики и оптимальные режимы работы лампового генератора

- •6.3. Ламповый гвв с общей сеткой

- •6.4. Электрические схемы ламповых гвв

- •Глава 7. Транзисторные гвв

- •7.1. Типы мощных транзисторов, используемых в генераторах

- •7.2. Биполярные транзисторы

- •7.3. Полевые транзисторы

- •Глава 8. Режимы работы транзисторно гВв

- •8.1. Анализ работы и режимы работы транзисторного генератора с внешним возбуждением

- •8.2. Методика расчета вч генератора с биполярным транзистором

- •Программа расчета электрического режима работы вч транзисторного генератора

- •Глава 9. Сравнительный анализ генераторов

- •9.1. Ключевой режим работы вч транзисторного генератора

- •9.2. Сравнительный анализ трех типов генераторов с внешним возбуждением: лампового, с биполярным и полевым транзисторами

- •Глава 10 . Электрические цепи вч гвв

- •10.1. Назначение и классификация цепей

- •10.2. Согласующие цепи в узкополосных вч транзисторных генераторах

- •10.3. Согласование вч генератора с антенной

- •Глава 11. Электрические цепи широкополосных генераторов

- •11.1. Согласующие электрические цепи в широкополосных вч генераторах

- •11.2. Широкополосный транзисторный усилитель с согласующими цепями лестничного типа.

- •11.3. Широкополосный транзисторный усилитель

- •Глава 12. Свч транзисторные гвв

- •12.1. Метод анализа линейных свч устройств

- •12.2. Гибридно-интегральные свч устройства

- •12.3. Свч транзисторный усилитель

- •Глава 13 . Свч транзисторные гвв

- •13.1. Свч транзисторный генератор балансного типа

- •13.2. Линейный режим работы транзисторного свч генератора

- •13.3. Режим «перелива» мощности в транзисторных свч генераторах

- •Глава 14. Автогенераторы и стабилизация частоты автоколебаний

- •14.1. Назначение, классификация и принцип действия

- •14.2. Установившийся режим автоколебаний

- •14.3. Стабильность частоты аг

- •14.4. Кварцевые аг

- •Глава 15. Стабилизация дискретного множества частот

- •15.1. Назначение и параметры синтезатора частот

- •15.2. Автоматическая подстройка частоты

- •15.3. Частотная автоподстройка частоты

- •15.4. Фазовая автоподстройка частоты

- •15.5. Цифровой синтезатор частот

- •Глава 16. Диодные свч автогенераторы и усилители

- •16.1. Физические основы работы генераторных свч диодов

- •16.2. Свч диодные автогенераторы

- •16.3. Свч диодные генераторы с внешним возбуждением

- •Глава 17. Полупроводниковые умножители частоты

- •17.1. Назначение, принцип действия и основные параметры

- •17.2. Транзисторный умножитель частоты

- •17.3. Диодные умножители частоты

- •Глава 18. Суммирование мощностей сигналов свч генераторов

- •18.1. Способы суммирования мощностей сигналов

- •18.2. Суммирование мощностей сигналов с помощью многополюсной схемы

- •18.3. Суммирование мощностей сигналов с помощью фар

- •Глава 19. Амплитудная модуляция

- •19.1. Виды модуляции

- •19.2. Амплитудная модуляция

- •19.3. Амплитудная анодная и коллекторная модуляция

- •19.4. Амплитудная сеточная и базовая модуляция

- •Глава 20. Однополосная амплитудная модуляция

- •20.1. Нелинейные искажения сигнала при амплитудной модуляции

- •20.2. Однополосная модуляция

- •20.3. Структура обп сигнала

- •20.4. Усиление обп сигнала в двухканальном усилителе (схема Кана)

- •20.5. Формирование обп сигнала

- •Глава 21. Частотная и фазовая модуляция

- •21.1. Основные определения

- •21.3. Спектр сигнала при частотной и фазовой модуляции

- •21.4. Методы осуществления угловой модуляции

- •21.5. Частотный и фазовый модуляторы

- •21.6. Стабилизация частоты несущей при частотной модуляции

- •Глава 22. Частотная и фазовая модуляция дискретных сообщений

- •22.1. Частотная и фазовая модуляция дискретных сообщений

- •22.2. Фазовая манипуляция (фм)

- •22.3. Частотная телеграфия

- •Глава 23. Импульсная модуляция

- •23.1. Параметры и спектр сигнала при импульсной модуляции

- •23.2. Структурная схема и классификация импульсных модуляторов

- •23.3. Импульсный модулятор жесткого типа с емкостным накопительным элементом

- •23.4. Импульсный модулятор мягкого типа с искусственной линией

- •23.5. Внутриимпульсная частотная модуляция

- •Глава 24. Радиопередатчики вч диапазона различного назначения

- •24.1. Радиовещательные радиопередатчики

- •24.2. Телевизионные радиопередатчики

- •Глава 25. Рпду наземных радиотехнических систем по информационному обслуживанию производств рассредоточенного типа

- •25.1. Назначение, основные функции и структура системы.

- •25.2. Параметры радиопередатчика

- •Глава 26. Радиопередатчики свч диапазона. Глобальные космические радиоэлектронные системы

- •26.1. Типы передатчиков в космических системах радиосвязи

- •26.2. Околоземные орбиты спутников

- •26.3. Основные параметры космических систем радиосвязи

- •26.4. Многостанционный доступ

- •26.5. Примеры космических систем радиосвязи

- •Глава 27. Радиопередатчики свч диапазона. Передатчики радиолокационных станций. Передатчики сотовой системы радиосвязи

- •27.1. Передатчики радиолокационных станций

- •27.2. Радиопередатчик сотовой системы радиосвязи

- •Глава 28. Радиопередатчики оптического диапазона

- •28.1. Принцип действия и классификация лазеров

- •28.2. Назначение и структурная схема передатчика оптического диапазона

- •28.3. Модуляторы света

- •Глава 29. Измерение параметров, регулировка и испытания радиопередатчиков

- •29.1. Техника безопасности при работе с радиопередатчиками

- •29.2. Измерение параметров радиопередатчиков

- •29.3. Регулировка и испытания радиопередатчиков

- •Заключение

- •Перечень вопросов для итогового контроля

- •Перечень тем контрольных работ

- •Основные определения

- •Список литературы

10.3. Согласование вч генератора с антенной

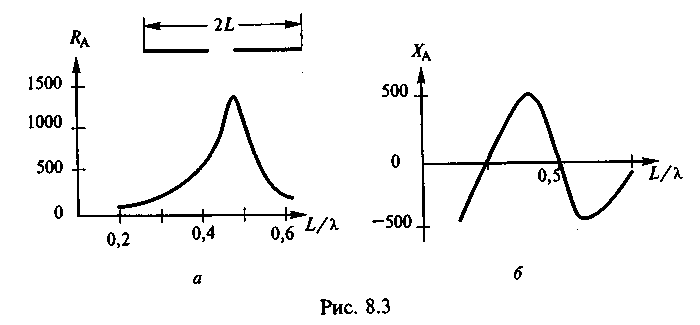

Согласование выходного каскада с антенной определяет, какая часть мощности ВЧ сигнала радиопередатчика будет подведена к антенне и излучена в пространство. Отсутствие надлежащего согласования между антенной и радиопередатчиком недопустимо. Рассмотрим как при заданных параметрах антенны можно передать ей максимально возможную мощность передатчика. Антенна по отношению к радиопередатчику имеет определенное входное сопротивление, зависящее от конструкции и размеров антенны, окружающих ее предметов, длины волны и других факторов. При анализе антенна характеризуется эквивалентным комплексным сопротивлением: ZA(f)=RА(f)+jRА(f). В качестве примера на рис. 10.3 приведены характеристики входного сопротивления антенны типа горизонтальный вибратор при волновом сопротивлении а=460 Ом.

Рис. 10.3. Характеристики входного сопротивления антенны типа горизонтальный вибратор

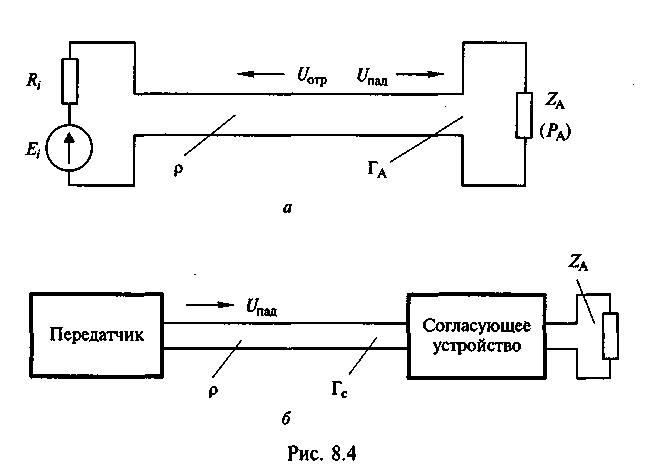

Оптимальное согласование передатчика с антенной означает передачу номинальной мощности выходного каскада радиопередатчика - ГВВ - в активную составляющую RА(f). Выполнение данного условия осложняется тем, что антенна связана с передатчиком фидером. Потери, связанные с передачей мощности от передатчика в антенну обусловлены двумя активными потерями в фидере: B=Lb, где L - длина фидера, м; b - потери на один метр, дБ/м и отражением сигнала от антенны. Для снижения первой составляющей потерь следует по возможности выбирать фидера с минимальными потерями и уменьшать его длину. Вторая причина потерь связана с отражением сигнала от антенны. В фидере, соединяющем генератор с нагрузкой (рис. 10.4,а), распространяются две волны: падающая с комплексной амплитудой Uпад и отраженная от нагрузки с амплитудой Uпад, Количественно этот процесс оценивается с помощью коэффициента отражения:

![]() , (10.5)

, (10.5)

где - волновое сопротивление фидера.

Амплитуды падающей и отраженной волны измеряются в месте подключения фидера к антенне (рис. 10.4, а).

Рис. 10.4. Измерение амплитуд падающей и отраженной волны

Для мощностей падающей волны, отраженной волны, передаваемой в антенну и излучаемой в пространство имеем:

![]() (10.6)

(10.6)

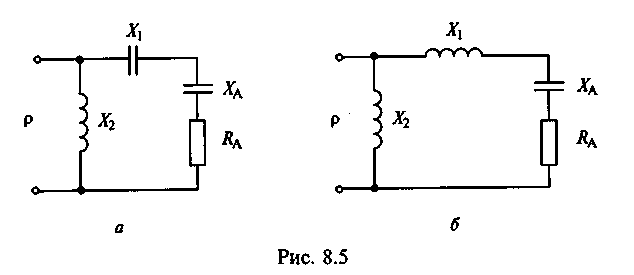

Из (10.6) следует, что для полной передачи мощности из фидера в антенну необходимо иметь коэффициент отражения нагрузки ГА=0. Для выполнения условия, близкого к ГА=0, между антенной и фидером включается согласующее устройство, составленное из реактивных элементов (рис. 10.4,б). Назначение согласующего устройства состоит в преобразовании комплексного сопротивления антенны ZA в активное величиной Rвх.с=. Две возможные схемы согласующего устройства при емкостном характере сопротивления антенны приведены на рис. 10.5. Входная комплексная проводимость схемы (рис. 10.5,а):

. (10.7)

. (10.7)

Р ис.

10.5. Согласующего устройства при емкостном

характере сопротивления антенны

ис.

10.5. Согласующего устройства при емкостном

характере сопротивления антенны

Для выполнения условия оптимального согласования антенны с фидером Rвх.с= (Гс=0) необходимо в (8.6) получить действительную часть проводимости Re(Yвх)=1/, а мнимую Im(Yвх)=0. Составив и решив два данных уравнения, получим выражения для реактивных элементов согласующего устройства при RА>(RА)2:

![]() . (10.8)

. (10.8)

При X1>0 применяется схема (рис. 10.5,а). В этом случае элемент X1 - емкость. При X1<0 - схема (рис. 10.5,б). В таком случае элемент X1 - индуктивность. Пример. Для антенны (RА=10 Ом, XA=5 Ом) получить Rвх.с==50 Ом. Согласно (10.7) получим: X1=15 Ом, X2=25 Ом при схеме на рис. 10.5, а. Подставив эти величины в (10.6), имеем Yвх=1/=0,02 1/Ом или Rвх=50 Ом.

В случае диапазонного передатчика элементы согласующего устройства перестраиваются так, чтобы на любой частоте выполнялись условия оптимального согласования. Настройка перестраиваемых элементов Х1 и Х2 осуществляется обычно автоматически по сигналам соответствующих датчиков. Ими могут быть датчики падающей (Uпaд) и отраженной волны (Uотр). С помощью системы авторегулирования устанавливается максимум падающей и минимум отраженной волны, что соответствует оптимальному согласованию радиопередатчика с антенной.

Выводы по главе:

Потребность в широкополосных генераторах весьма велика.

Во-первых, они применяются в диапазонных радиопередатчиках, обеспечивая усиление сигнала по мощности на любой из частот в заданном диапазоне без перестройки электрических цепей, что существенно упрощает конструкцию радиопередатчика в целом и повышает надежность его работы.

Во-вторых, они используются при усилении широкополосных сигналов. Особенность полупроводниковых генераторов состоит в том, что мощные транзисторы имеют низкие значения входного и выходного сопротивлений (несколько Ом).

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем состоит назначение согласующих цепей в генераторе?

2. Какие согласующие цепи называются широкополосными и какие узкополосными?

3. Нарисуйте входную согласующую цепь в транзисторном генераторе.

4. Нарисуйте выходную согласующую цепь в транзисторном генераторе.

5. Как производится согласование выходного каскада передатчика с антенной?

6. Нарисуйте схему согласующего устройства.

7. Как определяется передача мощности от радиопередатчика в антенну?

8. Что означает и как определяется мощность падающей и отраженной волны?

9. Как определяются предельные возможности по согласованию цепи при комплексной нагрузке?

Методические рекомендации.

Изучив материал главы, ответьте на вопросы. При возникновении трудностей обратитесь к материалам для закрепления знаний в конце пособия. Для углубленного изучения воспользуйтесь литературой:

основной: 1 – 2; дополнительной: 4 – 6 и повторите основные определения, приведенные в конце пособия.