- •Формирование колебаний и сигналов

- •Глава 1. Устройства генерирования и формирования сигналов 7

- •Глава 2. Классификация, каскады, структурная схема и параметры радиопередатчиков 14

- •Глава 3. Общие принципы генерирования и усиления вч и свч колебаний 28

- •Глава 4. Основы теории вч генератора с внешним возбуждением 36

- •25.2. Параметры радиопередатчика 219

- •Глава 1. Устройства генерирования и формирования сигналов

- •1.1. Место и функции радиопередающих устройств

- •1.2. Истоки развития радиопередатчиков

- •1.3. Основные этапы развития техники и теории рПдУ

- •Глава 2. Классификация, каскады, структурная схема и параметры радиопередатчиков

- •2.1. Классификация рпду

- •2.2. Каскады и блоки рпду

- •2.3. Структурная схема рпду

- •2.4. Параметры радиопередатчика

- •2.5. Излучения радиопередатчика и проблема электромагнитной совместимости

- •2.6. Международное сотрудничество в области радиосвязи

- •Глава 3. Общие принципы генерирования и усиления вч и свч колебаний

- •3.1. Классификация и физический механизм работы вч и свч генераторов

- •3.2. Генератор на электровакуумном приборе

- •3.3. Генератор на биполярном транзисторе

- •3.4. Генератор на полевом транзисторе

- •3.5. Генератор на диоде

- •3.6. Клистронный генератор

- •3.7. Генератор на лампе бегущей волны

- •3.8. Время взаимодействия носителей заряда с электромагнитным полем

- •3.9. Принцип синхронизма и фазировки носителей заряда с электромагнитным полем

- •3.10. Мощность взаимодействия носителей заряда с электромагнитным полем

- •Вопрос 1. В чем состоит назначение генератора высокочастотных колебаний?

- •Глава 4. Основы теории вч генератора с внешним возбуждением

- •4.1. Обобщенная схема генератора с внешним возбуждением и ее анализ

- •4.2. Баланс мощностей в вч генераторе

- •4.3. Динамические характеристики вч генератора и максимально отдаваемая им мощность

- •4.4. Нагрузочные, амплитудные и частотные характеристики вч генератора

- •4.5. Согласование электронного прибора с источником возбуждения и нагрузкой и номинальный коэффициент усиления по мощности вч генератора

- •Глава 5. Ламповые высокочастотные генераторы с внешним возбуждением

- •5.1. Типовая электрическая схема лампового гвв

- •5.2. Статические характеристики триода и тетрода и их аппроксимация

- •5.3. Определение токов и напряжений в ламповом гвв

- •5.4. Динамическая характеристика и три режима работы вч лампового генератора

- •Глава 6. Ламповые высокочастотные генераторы с внешним возбуждением

- •6.1. Методика расчета лампового гвв

- •Программа расчета электрического режима работы вч лампового генератора

- •6.2. Нагрузочные характеристики и оптимальные режимы работы лампового генератора

- •6.3. Ламповый гвв с общей сеткой

- •6.4. Электрические схемы ламповых гвв

- •Глава 7. Транзисторные гвв

- •7.1. Типы мощных транзисторов, используемых в генераторах

- •7.2. Биполярные транзисторы

- •7.3. Полевые транзисторы

- •Глава 8. Режимы работы транзисторно гВв

- •8.1. Анализ работы и режимы работы транзисторного генератора с внешним возбуждением

- •8.2. Методика расчета вч генератора с биполярным транзистором

- •Программа расчета электрического режима работы вч транзисторного генератора

- •Глава 9. Сравнительный анализ генераторов

- •9.1. Ключевой режим работы вч транзисторного генератора

- •9.2. Сравнительный анализ трех типов генераторов с внешним возбуждением: лампового, с биполярным и полевым транзисторами

- •Глава 10 . Электрические цепи вч гвв

- •10.1. Назначение и классификация цепей

- •10.2. Согласующие цепи в узкополосных вч транзисторных генераторах

- •10.3. Согласование вч генератора с антенной

- •Глава 11. Электрические цепи широкополосных генераторов

- •11.1. Согласующие электрические цепи в широкополосных вч генераторах

- •11.2. Широкополосный транзисторный усилитель с согласующими цепями лестничного типа.

- •11.3. Широкополосный транзисторный усилитель

- •Глава 12. Свч транзисторные гвв

- •12.1. Метод анализа линейных свч устройств

- •12.2. Гибридно-интегральные свч устройства

- •12.3. Свч транзисторный усилитель

- •Глава 13 . Свч транзисторные гвв

- •13.1. Свч транзисторный генератор балансного типа

- •13.2. Линейный режим работы транзисторного свч генератора

- •13.3. Режим «перелива» мощности в транзисторных свч генераторах

- •Глава 14. Автогенераторы и стабилизация частоты автоколебаний

- •14.1. Назначение, классификация и принцип действия

- •14.2. Установившийся режим автоколебаний

- •14.3. Стабильность частоты аг

- •14.4. Кварцевые аг

- •Глава 15. Стабилизация дискретного множества частот

- •15.1. Назначение и параметры синтезатора частот

- •15.2. Автоматическая подстройка частоты

- •15.3. Частотная автоподстройка частоты

- •15.4. Фазовая автоподстройка частоты

- •15.5. Цифровой синтезатор частот

- •Глава 16. Диодные свч автогенераторы и усилители

- •16.1. Физические основы работы генераторных свч диодов

- •16.2. Свч диодные автогенераторы

- •16.3. Свч диодные генераторы с внешним возбуждением

- •Глава 17. Полупроводниковые умножители частоты

- •17.1. Назначение, принцип действия и основные параметры

- •17.2. Транзисторный умножитель частоты

- •17.3. Диодные умножители частоты

- •Глава 18. Суммирование мощностей сигналов свч генераторов

- •18.1. Способы суммирования мощностей сигналов

- •18.2. Суммирование мощностей сигналов с помощью многополюсной схемы

- •18.3. Суммирование мощностей сигналов с помощью фар

- •Глава 19. Амплитудная модуляция

- •19.1. Виды модуляции

- •19.2. Амплитудная модуляция

- •19.3. Амплитудная анодная и коллекторная модуляция

- •19.4. Амплитудная сеточная и базовая модуляция

- •Глава 20. Однополосная амплитудная модуляция

- •20.1. Нелинейные искажения сигнала при амплитудной модуляции

- •20.2. Однополосная модуляция

- •20.3. Структура обп сигнала

- •20.4. Усиление обп сигнала в двухканальном усилителе (схема Кана)

- •20.5. Формирование обп сигнала

- •Глава 21. Частотная и фазовая модуляция

- •21.1. Основные определения

- •21.3. Спектр сигнала при частотной и фазовой модуляции

- •21.4. Методы осуществления угловой модуляции

- •21.5. Частотный и фазовый модуляторы

- •21.6. Стабилизация частоты несущей при частотной модуляции

- •Глава 22. Частотная и фазовая модуляция дискретных сообщений

- •22.1. Частотная и фазовая модуляция дискретных сообщений

- •22.2. Фазовая манипуляция (фм)

- •22.3. Частотная телеграфия

- •Глава 23. Импульсная модуляция

- •23.1. Параметры и спектр сигнала при импульсной модуляции

- •23.2. Структурная схема и классификация импульсных модуляторов

- •23.3. Импульсный модулятор жесткого типа с емкостным накопительным элементом

- •23.4. Импульсный модулятор мягкого типа с искусственной линией

- •23.5. Внутриимпульсная частотная модуляция

- •Глава 24. Радиопередатчики вч диапазона различного назначения

- •24.1. Радиовещательные радиопередатчики

- •24.2. Телевизионные радиопередатчики

- •Глава 25. Рпду наземных радиотехнических систем по информационному обслуживанию производств рассредоточенного типа

- •25.1. Назначение, основные функции и структура системы.

- •25.2. Параметры радиопередатчика

- •Глава 26. Радиопередатчики свч диапазона. Глобальные космические радиоэлектронные системы

- •26.1. Типы передатчиков в космических системах радиосвязи

- •26.2. Околоземные орбиты спутников

- •26.3. Основные параметры космических систем радиосвязи

- •26.4. Многостанционный доступ

- •26.5. Примеры космических систем радиосвязи

- •Глава 27. Радиопередатчики свч диапазона. Передатчики радиолокационных станций. Передатчики сотовой системы радиосвязи

- •27.1. Передатчики радиолокационных станций

- •27.2. Радиопередатчик сотовой системы радиосвязи

- •Глава 28. Радиопередатчики оптического диапазона

- •28.1. Принцип действия и классификация лазеров

- •28.2. Назначение и структурная схема передатчика оптического диапазона

- •28.3. Модуляторы света

- •Глава 29. Измерение параметров, регулировка и испытания радиопередатчиков

- •29.1. Техника безопасности при работе с радиопередатчиками

- •29.2. Измерение параметров радиопередатчиков

- •29.3. Регулировка и испытания радиопередатчиков

- •Заключение

- •Перечень вопросов для итогового контроля

- •Перечень тем контрольных работ

- •Основные определения

- •Список литературы

6.4. Электрические схемы ламповых гвв

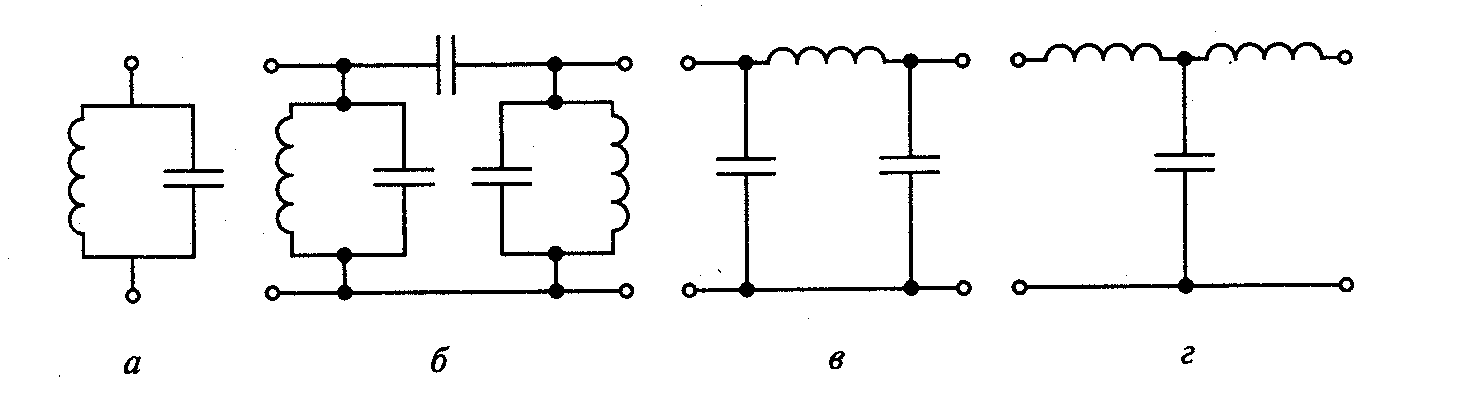

Классификация схем ВЧ генераторов определяется: типом выходной электрической цепи и ее связью с нагрузкой; видом входной электрической цепи и ее связью с источником возбуждения и лампой; цепью питания анода и управляющей сетки лампы; способом перестройки электрических цепей в диапазонных передатчиках. В качестве входной и выходной электрических цепей, служащих для согласования лампы с источником возбуждения и нагрузкой, и фильтрации высших гармоник сигнала обычно используется один из четырех вариантов: одиночный параллельный колебательный контур, два связанных параллельных колебательных контура, П- и Т-образная схема (рис. 6.5).

Р ис.

6.5. Входные и выходные цепи ГВВ

ис.

6.5. Входные и выходные цепи ГВВ

Все цепи характеризуются полосой пропускания и коэффициентом передачи сигнала по мощности. Полоса пропускания одиночного контура (см. рис. 6.5,а) определяется согласно (6.3). Три других типа цепей (см. рис. 6.5, б - г) имеют более широкую полосу пропускания.

Коэффициент передачи показывает, какая часть мощности ВЧ сигнала передается в нагрузку:

![]() ,

(6.5)

,

(6.5)

где

![]() - мощность ВЧ сигнала, передаваемая в

нагрузку

- мощность ВЧ сигнала, передаваемая в

нагрузку

![]() ;

;

![]() - мощность потерь в электрической цепи.

Определим коэффициент передачи

- мощность потерь в электрической цепи.

Определим коэффициент передачи

![]() применительно к одиночному параллельному

колебательному контуру (см. рис. 6.5,а),

эквивалентные схемы которого с учетом

активного сопротивления потерь

применительно к одиночному параллельному

колебательному контуру (см. рис. 6.5,а),

эквивалентные схемы которого с учетом

активного сопротивления потерь

![]() приведены на рис. 6.6. При пересчете

сопротивления нагрузки

в индуктивную ветвь контура (см. рис.

6.6, б) с учетом соотношений

приведены на рис. 6.6. При пересчете

сопротивления нагрузки

в индуктивную ветвь контура (см. рис.

6.6, б) с учетом соотношений

![]() и

и

![]() ,

,

где

![]() ,

- амплитуда 1-й гармоники контурного

тока, для коэффициента передачи получим

,

- амплитуда 1-й гармоники контурного

тока, для коэффициента передачи получим

![]() .

(6.6)

.

(6.6)

При параллельной схеме замещения (см. рис. 6.17, в) с учетом

соотношений

![]() и

и

![]() ,

,

где

![]() - амплитуда напряжения на контуре;

- амплитуда напряжения на контуре;

![]() - сопротивление ненагруженного контура,

т.е. при холостом ходе, для коэффициента

передачи получим

- сопротивление ненагруженного контура,

т.е. при холостом ходе, для коэффициента

передачи получим

![]() ,

(6.7)

,

(6.7)

где

![]() ,

,

![]() добротность ненагруженного контура;

- волновое сопротивление контура.

добротность ненагруженного контура;

- волновое сопротивление контура.

Сопротивление

нагруженного контура согласно параллельной

схеме замещения (см. рис. 6.6, в):

![]() .

.

С

учетом данного выражения из (6.46) для

коэффициента передачи получим

![]() ,

,

где

![]() - добротность нагруженного контура. Для

уменьшения потерь в электрической цепи

значение коэффициента передачи

- добротность нагруженного контура. Для

уменьшения потерь в электрической цепи

значение коэффициента передачи

![]() следует иметь по возможности близким

к 1 и не менее 0,8...0,9. Связь электрической

цепи с нагрузкой, источником возбуждения

и лампой для их согласования между собой

может быть: емкостной (рис. 6.7,а),

индуктивной, трансформаторной и

смешанного типа.

следует иметь по возможности близким

к 1 и не менее 0,8...0,9. Связь электрической

цепи с нагрузкой, источником возбуждения

и лампой для их согласования между собой

может быть: емкостной (рис. 6.7,а),

индуктивной, трансформаторной и

смешанного типа.

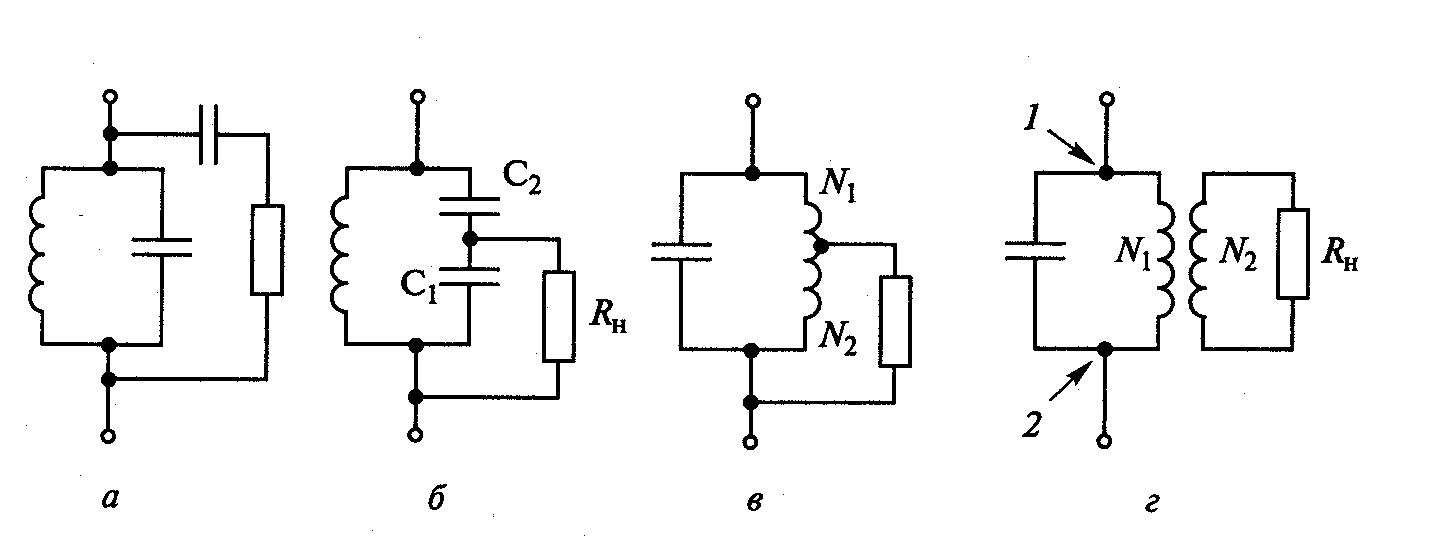

Все

виды связи характеризуются коэффициентом

![]() показывающим, как сопротивление нагрузки

пересчитывается к определенным точкам

электрической цепи. В случае параллельного

колебательного контура этот пересчет

осуществляется к точкам 1 - 2 схемы, для

которой

показывающим, как сопротивление нагрузки

пересчитывается к определенным точкам

электрической цепи. В случае параллельного

колебательного контура этот пересчет

осуществляется к точкам 1 - 2 схемы, для

которой

![]() ,

,

где

![]() - при емкостной связи (рис. 6.7,б);

- при емкостной связи (рис. 6.7,б);

![]() - при индуктивной связи (рис. 6.7, в);

- при индуктивной связи (рис. 6.7, в);

![]() - при трансформаторной связи (рис. 6.7,

г);

- при трансформаторной связи (рис. 6.7,

г);

![]() - число витков катушек индуктивности

(см. рис. 6.7, в, г).

- число витков катушек индуктивности

(см. рис. 6.7, в, г).

Р ис.

6.6. Параллельная схема замещения

нагруженного контура ГВВ

ис.

6.6. Параллельная схема замещения

нагруженного контура ГВВ

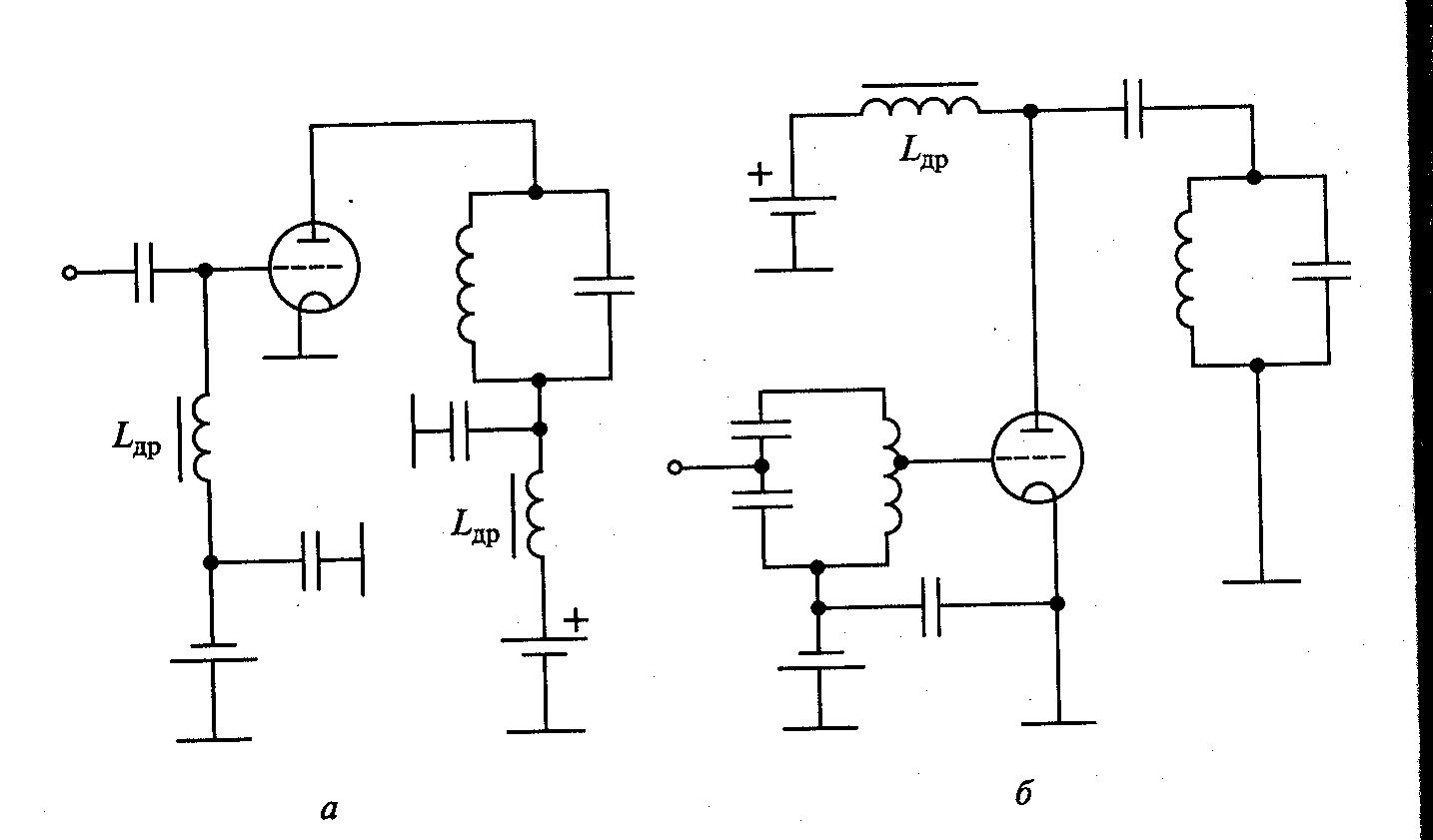

По

видам цепей питания анода и управляющей

сетки лампы различают: схемы с

последовательным питанием (рис. 6.8, а);

схемы с параллельным питанием (рис. 6.8,

б). Преимущество схемы последовательного

типа состоит в том, что в ней дроссель

![]() не шунтирует анодный контур, параллельного

типа и элементы этого контура не находятся

под высоким анодным напряжением, что

особенно важно при перестройке контура.

не шунтирует анодный контур, параллельного

типа и элементы этого контура не находятся

под высоким анодным напряжением, что

особенно важно при перестройке контура.

Р ис.

6.7. Виды связи контура ГВВ с нагрузкой

ис.

6.7. Виды связи контура ГВВ с нагрузкой

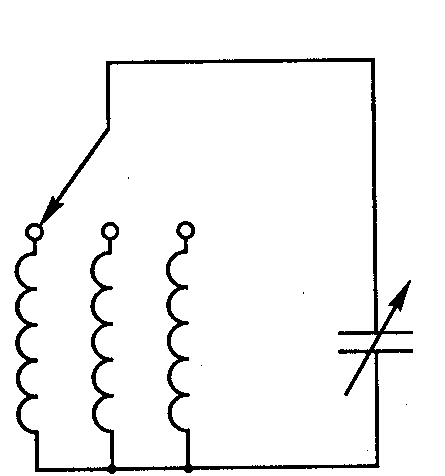

При изменении частоты излучаемого сигнала в диапазонных радиопередатчиках необходимо перестраивать все контуры в генераторных каскадах, резонансные частоты которых (6.2) должны быть равны частоте возбудителя.

Такая перестройка электрических цепей осуществляется или с помощью конденсаторов переменной емкости, или путем изменения индуктивности контура, или за счет изменения обоих элементов. При работе радиопередатчика в большой полосе частот весь диапазон обычно разбивается на поддиапазоны. При этом, например, возможен такой вариант: переход с одного поддиапазона на другой осуществляется переключением катушек индуктивности, а перестройка внутри поддиапазона - с помощью конденсатора переменной емкости

Р ис.

6.8. Виды питания анода и сетки лампы ГВВ.

ис.

6.8. Виды питания анода и сетки лампы ГВВ.

Рис. 6.9. Перестройка электрических цепей ГВВ изменением элементов резонансного контура.

В

современных радиопередатчиках настройка

контуров в резонанс с частотой усиливаемого

сигнала осуществляется с помощью

устройств автоматического регулирования.

В отличие от названных механических

способов перестройки контуров особое

место занимают электрические методы,

осуществляемые с помощью ферритов и

полупроводниковых приборов-варикапов.

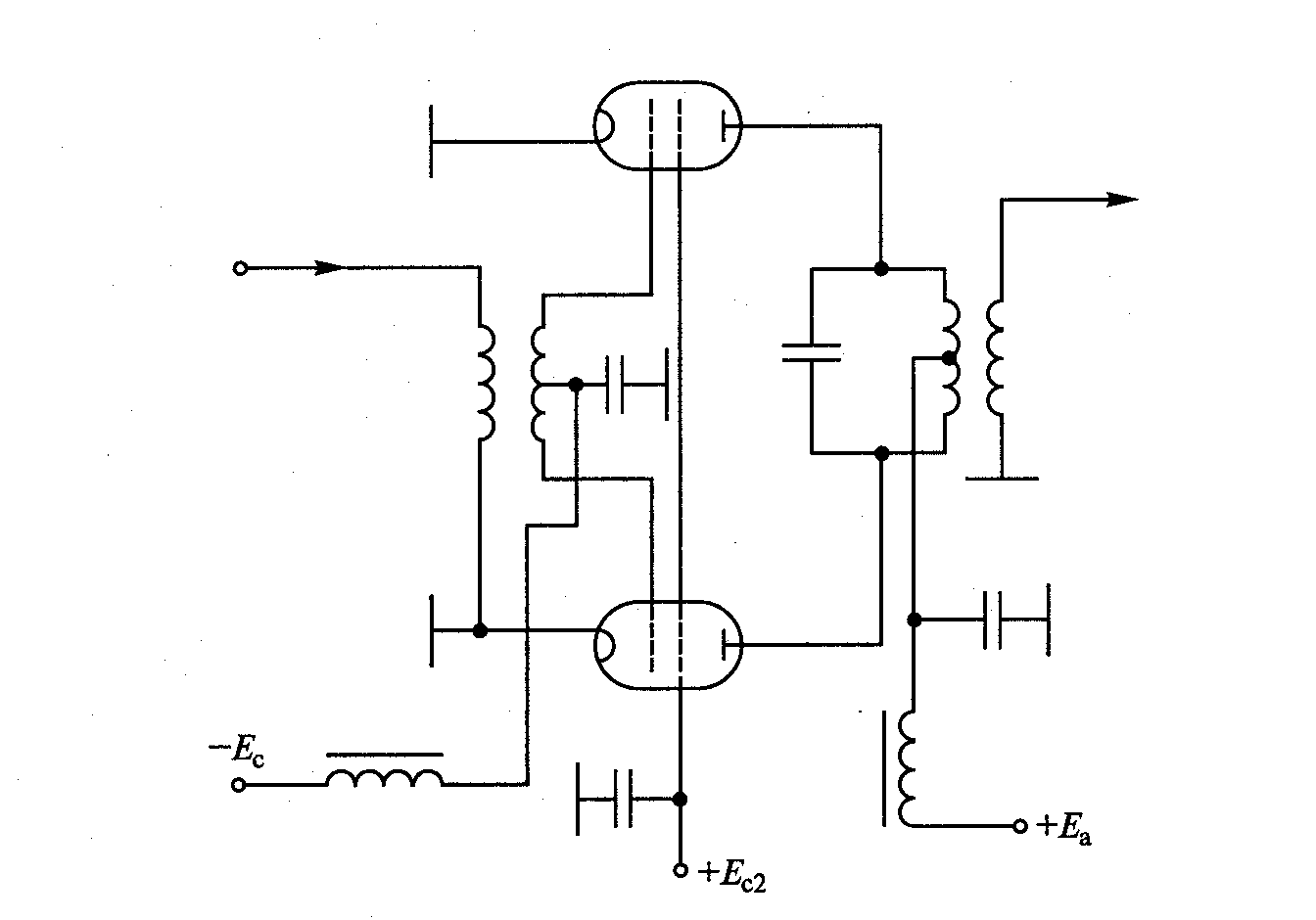

Комбинируя типы согласующих электрических

цепей, их связи с нагрузкой, источником

возбуждения и лампой, способы соединения

лампы с источниками питания и методы

перестройки контуров, создают разнообразные

схемы ВЧ генераторов с внешним

возбуждением. Одна из них представлена

на рис. 6.9. Рассмотрим еще одну схему,

позволяющую складывать мощности двух

генераторных ламп (рис. 6.10). Такая схема

называется двухтактной. Сигналы на

управляющие сетки ламп подаются в схеме

в противофазе, т.е. повернутыми на 180', в

результате чего лампы работают

попеременно, возбуждая общий анодный

контур, сопротивление которого на

частоте 1-й гармоники сигнала определяется

выражением

![]() ,

,

где , - параметры, относящиеся к одной лампе.

Рис. 6.10. Двухтактная схема сложения мощностей ГВВ

Преимуществами двухтактной схемы помимо возможности двукратного увеличения выходной мощности ВЧ сигнала являются: повышение устойчивости работы, фильтрация четных гармоник и лучшее блокирование цепей питания от проникновения в них токов высокой частоты ввиду симметрии схемы. Для двухтактных схем разработаны специальные двойные генераторные тетроды, размещаемые в одном баллоне.

Выводы по главе:

1. Классификация схем ВЧ генераторов определяется: типом выходной электрической цепи и ее связью с нагрузкой; видом входной электрической цепи и ее связью с источником возбуждения и лампой; цепью питания анода и управляющей сетки лампы; способом перестройки электрических цепей в диапазонных передатчиках.

Вопросы для самоконтроля:

1. Нарисуйте типовую схему лампового генератора с внешним возбуждением.

2. Как проводится аппроксимация статических характеристик триода?

3. Проведите на характеристиках лампы линию граничного режима.

4. Как определяется угол отсечки анодного тока?

5. Как определяется угол отсечки сеточного тока?

6. Как производится разложение периодической функции в ряд Фурье? 7. Что такое коэффициенты разложения косинусоидального импульса?

8. Назовите и опишите три режима работы по напряженности генератора с внешним возбуждением.

Методические рекомендации.

Изучив материал главы, ответьте на вопросы. При возникновении трудностей обратитесь к материалам для закрепления знаний в конце пособия. Для углубленного изучения воспользуйтесь литературой: основной: 1 – 3; дополнительной: 4 – 6 и повторите основные определения, приведенные в конце пособия.