- •Сборник лабораторных работ

- •Лабораторная работа №1 Описание зарамочного оформления карт и их классификации

- •Общие теоретические сведения

- •Номенклатура листов карты

- •Порядок выполнения работы

- •Содержание отчета

- •Лабораторная работа № 2 Измерение длины линий по карте

- •Общие теоретические сведения

- •Лабораторная работа № 3 Определение географических и плоских прямоугольных координат

- •Общие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа№4 Ориентирование элементов участка железной дороги

- •Общие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Содержание отчета

- •Данные для ориентирования линий

- •Лабораторная работа № 5 Построение проектного профиля трассы железной дороги

- •Общие теоретические сведения

- •Содержание отчета

- •Лабораторная работа № 6 Подготовка инструмента к полевым работам (поверки теодолита)

- •Общие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Содержание отчета

- •Лабораторная работа №7 Измерение горизонтальных и вертикальных углов и длин линий

- •Общие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Общие теоретические сведения

- •Исследование постоянства положения визирной оси при фокусировании

- •Лабораторная работа №9 Обработка результатов полевых измерений, теодолитной и нивелирной съемки

- •Общие теоретические сведения

- •Ведомость вычисления координат замкнутого теодолитного хода

- •Порядок выполнения работы

- •Журнал технического нивелирования

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

Порядок выполнения работы

Для линий, ограничивающих земельный участок определить:

Прямой и обратный дирекционный углы.

Истинный меридиан.

Магнитный меридиан.

Произвести ориентирование карты, используя буссоль, по магнитному меридиану и развернуть карту на угол склонения магнитной стрелки.

Содержание отчета

После выполнения лабораторной работы студент оформляет ее в виде таблицы.

Данные для ориентирования линий

-

№№ точек

Длина линий, м

Дирекционные углы, град;м;с

Истинный меридиан

Магнитный меридиан

1

109,51

2812530

2800500

2791935

2

3

Работа сопровождается краткой пояснительной запиской, схемами, рисунками.

Приводится план работы, номенклатуры карты. Описывается местоположение земельного участка в виде записи – земельный участок расположен на северо-западе от пос.…, или на восток от вершины 287,50 и т.д.

Работа оформляется так же, как лабораторная работа №1.

Лабораторная работа № 5 Построение проектного профиля трассы железной дороги

Цель работы׃ приобретение практических навыков в определении отметок (высот) точек, построении профиля, нанесение проектной линии трассы под заданным уклоном.

Место проведения работы׃ лаборатория инженерной геодезии учебного полигона.

Инструменты и принадлежности:

- топографическая карта;

- план полигона;

- геодезическая линейка;

микрокалькулятор.

Общие теоретические сведения

Трасса железной дороги может проходить по рельефу, имеющему ровные и гористые участки с разными уклонами, под которыми понимается отношение разности отметок точек к проекции длины линии между точками. Земляное полотно, на котором устраивается насыпь и укладываются шпалы, должно иметь уклон 0 – 10 ‰, а подъездные пути к складам, площадкам разгрузки и пр. не более 40 ‰.

Рельеф местности есть важнейший из физико-географических элементов местности. На картах крупного масштаба можно отобразить мелкие детали рельефа, а на мелкомасштабных приходится прибегать к генерализации и отображать только существенные черты рельефа.

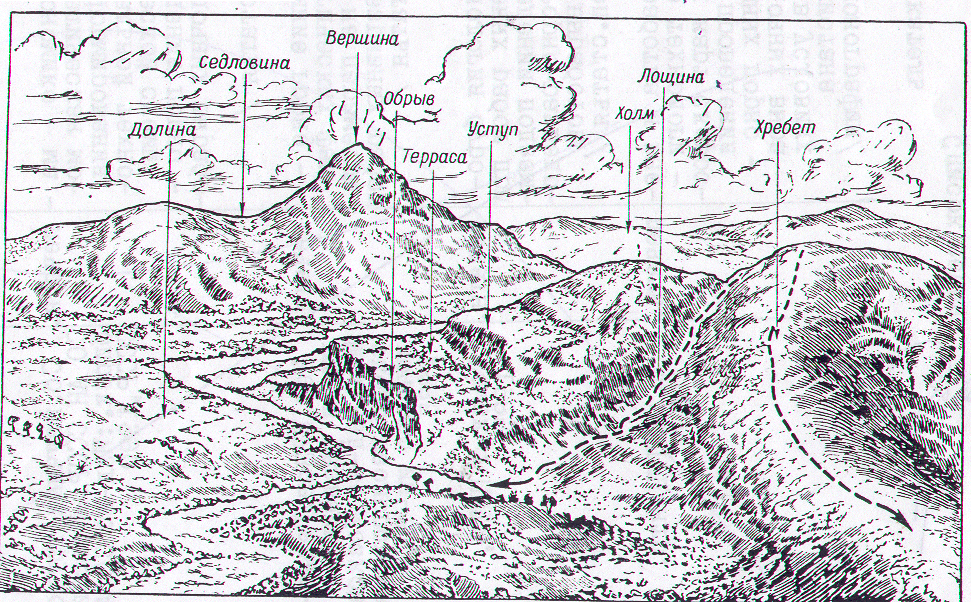

Физическая поверхность Земли имеет весьма сложный характер и может быть в виде горы, холма, у которых выделяют вершину, подошву, склоны, хребет, отрог, увал, у названых элементов рельефа выделяют бока, скаты, водораздел, гребень; котловину, впадину (которые характеризуются стенками, дном, основанием-краем); воронку, долину, лощину, балку, овраг, ущелье, каньон, промоину (у них выделяют бока - щеки); скаты, тальвег (водосливная линия). Склоны могут быть пологие, крутые, обрывистые (рис.5.1). Переход крутого склона на пологий может быть в виде уступа, террасы.

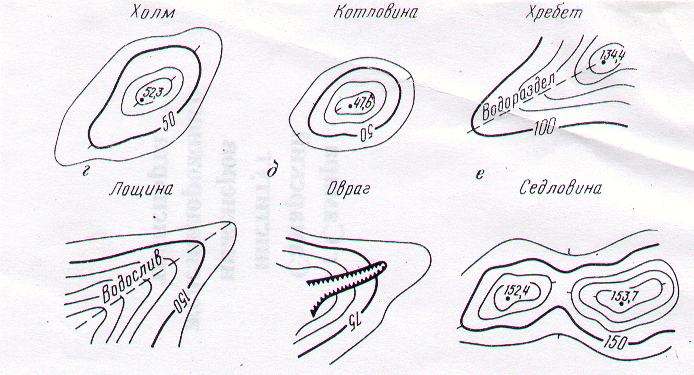

Холм, гора – выпуклая конусообразная форма рельефа, возвышающаяся над окружающей местностью (рис.5.1). Наивысшая точка горы или холма называется вершиной. От вершины во все стороны идут склоны или скаты; линия перехода скатов в окружающую равнину называется подошвой. Гора отличается от холма размерами и крутизной скатов; при высоте над окружающей местностью до 200 м подобная форма рельефа с пологими скатами называется холмом, а более 200 м с круглыми скатами – горой. Горы и холмы изображаются замкнутыми горизонталями с бергштрихами, направленными от вершины к подошве (рис.5.2,а;б).

Котловина или впадина – противоположная горе (холму) форма рельефа, представляющая чашеобразное углубление земной поверхности (рис.5.2,б). Самая низкая точка котловины называется дном. Боковая поверхность котловины состоит из скатов; линия их перехода в окружающую местность называется бровкой. Котловина, как и гора, изображается замкнутыми горизонталями, однако бергштрихи в этом случае направлены ко дну.

Хребет (отрог, увал) – вытянутая и постепенно понижающаяся в одном направлении возвышенность (рис.5.2,в). Хребет обычно представляет собой ответвление от горы или холма. Линия, соединяющая самые высокие точки хребта, от которой в противоположные стороны отходят скаты, называется водоразделом. Хребет изображается выпуклыми горизонталями, направленными выпуклостью в сторону понижения местности.

Лощина – вытянутое в одном направлении углубление земной поверхности с постепенно понижающимся дном (рис.5.2,г).

Рис. 5.1. Элементы рельефа

а) б) в)

г) д) е)

Рис. 5.2. Схема изображения основных форм рельефа горизонталями

Долина – углубление удлиненной формы, постепенно понижающееся в одном направлении и открытое с нижнего конца. В зависимости от ее размеров и характера долину называют лощиной, балкой, оврагом, ущельем, каньоном, промоиной.

По долине обычно текут ручьи и реки. Водосливная линия называется скатом. У долины выделяют бока или щеки, скаты (рис.5.2,г).

Место склона двух гор называется седловиной (рис.5.2,е).

Существует несколько способов изображения рельефа местности на карте – способ отметок, скелета, отмывки, штриховки, оттенки, окраски, точечный.

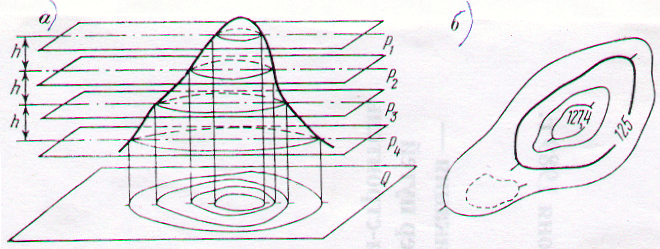

Для топографических карт применяется метод горизонталей (изогипс). Изогипса – это геометрическое место точек земной поверхности с одинаковыми отметками (рис.5.3).

Для карт различных масштабов приняты определенные сечения рельефа в зависимости от типа рельефа (см. ниже).

Масштаб съемки 1:500 1:1000 1:2000 1:5000

Высота сечения рельефа, м:

равнинного и пересеченного 0,5 0,5 0,5-1,0 1,0-2,0

горного и предгорного 1,0 1,0 2,0 2,0-5,0

Рис. 5.3. Сущность способа горизонталей (изогипс): а – принцип образования горизонталей;

б – горизонтали и полугоризонтали; h – высота сечения рельефа

Изогипсы позволяют судить о форме рельефа. Если некоторые мелкие, но важные подробности рельефа невозможно изобразить горизонталями основного сечения, то на карте пунктирными линиями дополнительно проводят полугоризонтали, а при необходимости – и четверть горизонтали (рис. 5.3, б).

Как видно из рис. 5.3, а, крутой склон изображается более частыми горизонталями, пологий – более редкими. Следовательно, по расстояниям между горизонталями в плане, называемым заложениями, можно судить о крутизне склона. Для облегчения чтения рельефа и определения направления скатов перпендикулярно к горизонталям ставятся бергштрихи (скатштрихи). Каждая пятая (иногда четвертая) основная горизонталь проводится утолщенной и подписывается в разрыве основанием цифр в сторону падения ската (см. рис. 5.3,б).

На топографических картах горизонталями изображаются формы рельефа, у которых угол наклона ската не превышает 45˚. При изображении более крутых скатов пользуются особыми условными знаками. К числу дополнительных знаков при изображении рельефа горизонталями относятся также подписи отметок вершин холмов и других высот, характеризующих рельеф.

На топографических картах внизу делается надпись: горизонтали проведены через n метров. Если такой надписи нет, находят подписанные изогипсы и определяют количество изогипс между подписанными, включая и их.

Заложение или сечение рельефа определяет по формуле:

H

=

![]() ,

(5.1)

,

(5.1)

где h- интервал сечения рельефа;

hmax , hmin – максимальная и минимальная отметки (высоты) горизонталей;

n- количество горизонталей между подписанными, с учетом последних.

Пример: одна горизонталь имеет отметку 60, вторая 80. Количество горизонталей – 5. В этом случае h=(80-60)/(5-1)=5 м.

Отметки точек Н, лежащих на горизонталях или отметках вершин, котловин, равны этим отметкам. Например, на рис. 5.4 отметка точки D равна: HD=175м.

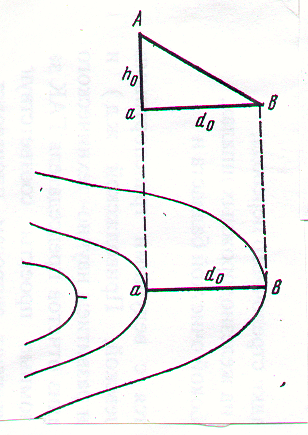

Для определения отметок точек, лежащих между горизонталями (изогипсами), выполняют следующие операции. Через точку проводится линия перпендикулярно к касательным горизонталей по кратчайшему расстоянию (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Определение отметок точек

Затем на карте измеряется горизонтальное проложение d (проекция линии на местности между точками), и расстояние а от точки до ближайшей горизонтали.

Из подобия треугольников АБВ и АСД составляем пропорцию (рис.5.5):

БВ/АВ=СД/АД, h/d = Δh/a.

Откуда Δh = (h*a)/d. (5.2)

Например (рис. 5.4), при сечении рельефа 2,5 м, d = 18 мм, а = 7,5 мм и

Δh

=

![]() = 1,04 м.

= 1,04 м.

Отметка точки С будет равна (верх цифры показывает повышение рельефа):

НС = Н1 + Δh = 140 + 1,04 = 141,04 м.

Если задачу решать от отметки Н2 , тогда

НС

= Н2

– Δh

, а Δh

=

![]() =

1,46 м, а

=

1,46 м, а

НС = 142,5 – 1,46 = 141,04 м.

Рис.5.5. Схема определения высоты точки на топографической карте

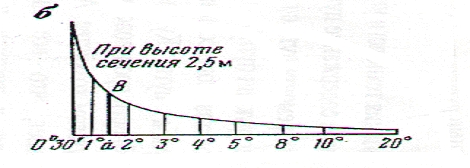

Определение крутизны ската. Крутизну ската можно определять по графику заложений или по уклону.

Для определения крутизны ската линии аВ местности (рис.5.6,а) в раствор циркуля берут заложение аВ . Затем одну иглу циркуля перемещают по горизонтальной оси графика заложений до тех пор, пока другая игла не коснется кривой. В данном примере крутизна ската равна 1,4° (рис.5.6,б).

Рис.5.6. К определению крутизны ската линии по графику заложения:

а – заложение d линии АВ и ее угол наклона; б – масштаб заложений

График заложений строится следующим образом. На горизонтальной прямой берут произвольные отрезки и подписывают их в порядке возрастания числом градусов угла наклона, имеющих место на данной карте, а на перпендикулярах к ней – соответствующие им заложения в масштабе карты. Концы перпендикуляров соединены плавной кривой (гиперболой).

Крутизну ската характеризуют также уклоном i, вычисляемым по формуле

i = tg ν = h0 / d0,

где h0 – высота сечения рельефа;

d0 – горизонтальное проложение рельефа на местности между горизонталями (точками).

По графику заложений можно провести линию заданного уклона. Для этого на графике заложений в раствор циркуля–измерителя берут перпендикуляр заданного уклона. Затем раствор циркуля переносят на карту, одну ножку циркуля ставят в начальную точку, а второй – отмечают точку пересечения ее с горизонталью. Прямая, соединяющая полученные точки, и будет проведена под заданным уклоном.

На рис. 5.4 линия СD под уклоном 1˚30΄΄ пройдет не по прямой, а через точки b4, b3, b2 и т.д. ибо заложение аВ (рис.5.6) больше расстояния d между горизонталями.

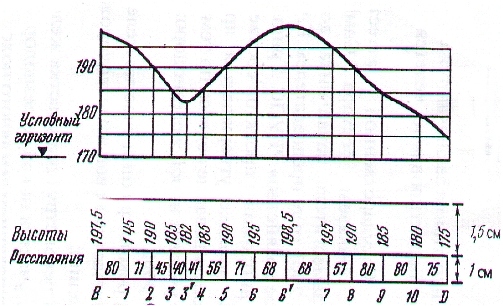

Построение

профиля трассы. Для

построения профиля (разреза) по оси

линии планируемой железной дороги

проводят горизонтальную линию длиной,

равной длине участка линии (если масштаб

не изменен). Далее на ней отмечают точки

пересечения прямой с изолиниями и

восстанавливаем из них перпендикуляры

(рис.5.7). Выбирают условный горизонт,

имеющий последнюю цифру 0 или 5, и значение,

близкое к минимальному значению

горизонтали. Затем размечают вертикальную

ось, выбрав вертикальный масштаб. Обычно

вертикальный масштаб в 10 раз меньше

горизонтального, т.е. ВМ=

![]() .

.

Полученные точки соединяют плавной кривой.

Наример, на рис. 5.4 расстояние между горизонталями

h=![]() =

=![]() =5

м.

=5

м.

Линия ВD пересекает горизонтали 175, 180, 185, 190, 195. Отметка точки D равна 175. Поэтому начало оси принимают равным 170 (условный горизонт, рис.5.7).

Составляется таблица заложений. Отметка точки B равна 197,5 м (определена по вышеприведенной методике).

Р ельеф

по линии BD

показан на рис.5.4. Рельеф можно построить

на листе миллиметровой бумаги.

ельеф

по линии BD

показан на рис.5.4. Рельеф можно построить

на листе миллиметровой бумаги.

Рис. 5.7. Профиль местности по заданному направлению:

1,2,3,3’ - точки пересечения проектной линии с горизонталями