- •Экзаменационный билет №1 по Физиологии цнс

- •Что изучает физиология цнс? Особенности предмета физиологии цнс по сравнению с анатомией цнс. Сопоставьте понятие «физиологическая система» и «функциональная система»

- •Ионный состав внутриклеточной и внеклеточной среды, основные электрохимические и электрические силы, определяющие движение ионов через мембрану клетки в состоянии покоя

- •Содержание основных ионов в нейроне позвоночного

- •Мембранный потенциал (потенциал покоя)

- •Функции спинного мозга и особенности его строения, лежащие в основе их о существления

- •Физиология спинного мозга. Функции спинного мозга

- •Экзаменационный билет №2 по Физиологии цнс

- •Основные функции цнс организма

- •Природа и функции мембранного потенциала нейрона. Свойства мембраны, лежащие в основе его возникновения. Регистрация мембранного потенциала нейрона.

- •Избирательная проницаемость мембраны нервной клетки

- •Мембранный потенциал. Метод внутриклеточной регистрации

- •Рефлексы спинного мозга. Строение сегмента спинного мозга.

- •Р ефлексы спинного мозга. Сгибательный рефлекс (отдергивания) и разгибательный рефлекс на противоположной стороне–полисинаптические рефлексы

- •Свойства полисинаптических рефлексов.

- •Экзаменационный билет №3 по Физиологии цнс

- •Основные закономерности эволюции цнс. Какие прогрессивные изменения происходили на каждом этапе эволюции цнс?

- •Эволюционные типы нервной системы

- •Сетевидная

- •Эволюция цнс позвоночных

- •Строение нервной системы позвоночных.

- •Мембранный потенциал. Движение ионов Cl-

- •Равновесные диффузионные потенциалы. Уравнение Нернста.

- •Экзаменационный билет №4 по Физиологии цнс

- •Основные этапы эволюции цнс и соответствующие им типы цнс

- •См. Билет 3 вопрос 1

- •Пассивные и активные (метаболические) механизмы, обеспечивающие формирование и поддержание мембранного потенциала. Метаболический ионный насос. Экспериментальные доказательства его существования

- •Строение и функции серого вещества спинного мозга. Пластины Рекседа.

- •Экзаменационный билет №5 по Физиологии цнс

- •См. Также Билет 3 вопрос 1

- •Экзаменационный билет №6 по Физиологии цнс

- •См. Также Билет 3, вопрос 1 и Билет 5, вопрос 1

- •Экзаменационный билет №7 по Физиологии цнс

- •Функции и особенности строения соматической и висцеральной (автономной) частей цнс

- •Различия в строении соматической и автономной нервной системы

- •Опишите основные процессы синаптической передачи на примере нервно-мышечного соединения. Экспериментальное доказательство квантовой природы постсинаптических потенциалов. Синаптическая передача.

- •Экзаменационный билет №8 по Физиологии цнс

- •Уровни организации цнс и их роль в обеспечении основных функций цнс (с учетом материала всего курса)

- •Постсинаптические потенциалы. Ионные механизмы

- •3. Строение и функции белого вещества спинного мозга. Общая характеристика и функциональная классификация восходящих и нисходящих путей

- •Экзаменационный билет №9 по Физиологии цнс

- •Полемика между сторонниками и противниками клеточного строения нервной системы. Основные факты, свидетельствующие в пользу нейронной доктрины.

- •Основные этапы формирования клеточной теории нервной системы

- •Явления суммации постсинаптических потенциалов

- •(То, что ниже пригодится и для вопросов 2 билетов 7 и 8)

- •Экзаменационный билет №10 по Физиологии цнс

- •Особенности внешнего строения нейрона, обеспечивающие его функции приёма и передачи информации

- •Примеры нейронов, различных по структуре

- •Механизм возникновения псп

- •Экзаменационный билет №11 по Физиологии цнс

- •Функциональная классификация нейронов

- •Анатомическая организация нервной системы

- •Структурная классификация

- •Функциональная классификация

- •Морфологическая классификация

- •Основыне этапы синаптической передачи и их биохимические механизмы Синаптическая передача.

- •Этапы синаптической передачи. Молекулярные механизмы

- •1 .Выделение медиатора (экзоцитоз)

- •2.Соединение медиатора с молекулярными рецепторами на постсинаптической мембране

- •3.Прекращение действия медиатора

- •Физиология промежуточного (диэнцефального) мозга. Часть II. Гипоталамус и его роль в регуляции эндокринной и вегетативной систем

- •Афферентные и эфферентные связи гипоталамуса

- •Функциональная анатомия гипоталамуса

- •Экзаменационный билет №12 по Физиологии цнс

- •Внутреннее строение нейрона. Перечислите его основные органеллы и их функции.

- •Эндоплазматический ретикулум (эр).

- •Проведите сопоставление электрической и химической синаптической передачи.

- •Основные функции ствола головного мозга и особенности его строения, лежащие в основе их осуществления. Примеры рефлексов ствола головного мозга: вестибуло-окулярный, зрачковый, вагусный.

- •Основные функции ствола мозга:

- •Морфофункциональное строение ствола мозга

- •Рефлекторная функция. Вестибуло-окулярный рефлекс

- •Р ефлекторная функция. Зрачковый сократительный рефлекс

- •Экзаменационный билет №13 по Физиологии цнс

- •Нейроглия, её функции. Виды глиальных клеток

- •Ядра черепномозговых нервов в стволе головного мозга описать по следующим параметрам: название, положение в стволе, функции, последствия повреждения

- •(8) Блуждающий Vagus (X) смешанный

- •(9)Добавочный черепномозговой (Cranial Accessory(cnxi)) моторный.Подъязычный (Hypoglossal (cnxii))моторный

- •Экзаменационный билет №14 по Физиологии цнс

- •Обоснуйте необходимость существования синапсов в нервной системе, исходя из её функций

- •Синтез основных медиаторов и нейропептидов в нейроне.

- •Синтез нейропередатчиков

- •Восходящие регуляторные влияния ретикулярной формации (рф) ствола головного мозга. Роль медиаторных систем ствола.

- •Экзаменационный билет №15 по Физиологии цнс

- •Основные компоненты и виды взаимодействия между нейронами. Особенности и функции дистантного взаимодействия Основные составляющие межнейронного взаимодействия

- •В иды дистантного взаимодействия в нервной системе

- •Механизмы высвобождения медиатора в синаптическую щель. Механизмы рецепции медиатора. Процессы, лежащие в основе инактивации медиатора.

- •Синтез медиатора

- •Секреция медиатора

- •Инактивация медиатора

- •Физиология ствола головного мозга. Регуляторная функция. Нисходящие влияния. Регуляция висцеральных функций. Дыхание–система с обратной связью, центр управления которой находится в стволе мозга

- •Экзаменационный билет №16 по Физиологии цнс

- •Виды контактного взаимодействия

- •Щелевой контакт (gap junction)

- •Электрический синапс (щелевой контакт)

- •Химический синапс

- •Основные функции химического синапса

- •Макроанатомическое строение и функции холинергической системы. Последствия дисфункции (гипер- и гипофункции) Классификация нейронов в соответствии с выделяемым медиатором

- •Медиаторные системы в цнс. Холинергическая. Рецепторы ацетилхолина

- •Строение мозжечка. Для каждой части мозжечка описать входы, выходы основную функцию, ее механизмы. Последствия повреждений мозжечка.

- •Восприятии и внимании.

- •Нарушений двигательных функций при повреждении мозжечка

- •Экзаменационный билет №17 по Физиологии цнс

- •Разнообразие химических синапсов Основные функции химического синапса

- •Методы локализации медиатора химической синаптической передачи в мозге. Иммуноцитохимия

- •Строение коры мозжечка. Процессы возбуждения и торможения в нейронных сетях мозжечка

- •В заимодействие входящих волокон с клетками коры мозжечка

- •Процессы возбуждения и торможения в нейронных сетях коры мозжечка

- •Экзаменационный билет №18 по Физиологии цнс

- •Основные принципы организации нервных сетей и их роль в осуществлении функций цнс

- •Макроанатомическое строение и функции дофаминергической системы. Последствия дисфункции (гипер- и гипофункции)

- •Функциональная классификация ядер таламуса. Принципиальное отличие классов. Для каждого класса указать входы, выходы, локализацию в таламусе и последствия повреждения.

- •Последствия повреждений или дисфункции таламуса

- •Экзаменационный билет №19 по Физиологии цнс

- •Интеграция синаптических влияний в нейроне. Различные по локализации типы интеграции синаптических влияний. Их функциональное значение

- •Макроанатомическое строение и функции норадренергической системы. Последствия дисфункции (гипер- и гипофункции)

- •Структуры диэнцефального отдела головного мозга. Таламус: локализация, основные функции и последствия повреждения. Гипоталамус: локализация, основные функции и последствия повреждения

- •Последствия повреждений или дисфункции таламуса

- •Гипоталамус

- •Основные функции гипоталамуса

- •Афферентные и эфферентные связи гипоталамуса

- •Экзаменационный билет №20 по Физиологии цнс

- •Нейронная доктрина строения нервной системы. Основные функции нейрона

- •Макроанатомическое строение и функции серотонинергической системы. Последствия дисфункции (гипер- и гипофункции)

- •Экзаменационный билет №21 по Физиологии цнс

- •Чем отличаются клетки глии от нейронов? Их функции.

- •Типы торможения в локальных нейронных сетях – реципрокное, возвратное, латеральное - и их роль в процессах обработки информации в нервной системе.

- •Основные функции и особенности строения

- •Экзаменационный билет №22 по Физиологии цнс

- •Функциональная классификация нейронов. Различия в строении нейронов, принадлежащих разным функциональным классам.

- •Функциональная классификация нейронов

- •Изменения эффективности синаптических контактов в нейронных сетях при длительной стимуляции: синаптическая потенциация и синаптическая депрессия, их роль в приспособительном поведении.

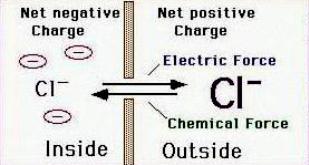

Мембранный потенциал. Движение ионов Cl-

Мембрана

нейрона проницаема также для ионов Cl-.

Градиент концетрации этих ионов на

мембране противоположен градиенту К+.

Мембрана

нейрона проницаема также для ионов Cl-.

Градиент концетрации этих ионов на

мембране противоположен градиенту К+.

Электрохимическая сила (разница в концентрации иона внутри и вне клетки) приводит к движению Cl- внутрь клетки, отрицательные заряды, попадая в клетку начинают «выталкиваться» электростатической силой, т.к. в клетке много отрицательно заряженных частиц. Потенциал, при котором наступает равновесие этих сил – хлорный равновесный потенциал, приблизительно равный калиевому.

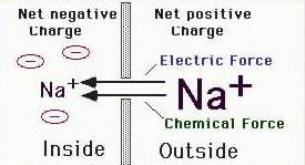

Мембранный потенциал. Движение ионов Na+

Мембрана

нейрона проницаема также для ионов Na+,

но эта проницаемость в 25 раз ниже.

Градиент концетрации этих ионов на

мембране противоположен градиенту К+.

Мембрана

нейрона проницаема также для ионов Na+,

но эта проницаемость в 25 раз ниже.

Градиент концетрации этих ионов на

мембране противоположен градиенту К+.

Электрохимическая и электростатическая силы работаютв месте, вызывая движение ионов Na+ внуть клетки. Потенциал равновесия Na+ имеет противоположный знак по отношению к

равновесному потенциалу К+ и, несмотря на низкую проницаемость мембраны для натрия, эти потенциалы должны были бы уравновесить друг друга. Этого не происходит, благодаря существованию специального активного механизма, осуществляющего движение ионов Na+ и K+ против их градиентов концентрации.

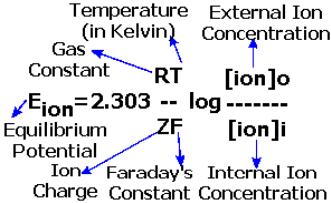

Равновесные диффузионные потенциалы. Уравнение Нернста.

A

(эл.х)=2,3

RT lg([K+]out / [K+]in)

A

(эл.х)=2,3

RT lg([K+]out / [K+]in)

A (эл.)= FE

A (эл.х) = A (эл.)

FE = 2,3 RT lg([K+]out / [K+]in)

E k = -75 мВ

Равновесный потенциал для данного иона определяется соотношением его вне- и внутриклеточной концентрации, а также газовой постоянной (R) (мерой внутренней энергии вещества), температурой (T), постоянной Фарадея (F) (количеством электрических зарядов в 1 моле вещества)

ПП – это отрицательный заряд цито-плазмы, останавли-вающий диффузию ионов К+ в межклеточную среду.

Как долго идет диффузия К+ из нейрона?

Очевидный вариант («до выравнивания концентраций») неверен, поскольку двигаются заряженные частицы, и выход К+ сопровождается накоплением в цитоплазме отрицательного заряда.

«Уравнение

Нернста»: ПП ~ lg

( К+out

/

К+in

) (пропорционально)

)

коэффициент пропорциональности равен 61.5 мВ для Т=36.6°С

логарифм равен -1.48 (для соотношения концентраций 1/30). С учетом этого ПП = -91 мВ («равновесный потенциал» для К+)

В реальной клетке ПП находится ближе к нулю (в среднем -70 мВ). Причина: существование небольшого количества постоянно открытых каналов для ионов Na+.

Избыток ионов Na+ в межклеточной среде, а также их притяжение к отрицательно заряженной цитоплазме приводят к входу Na+ в клетку.

Такой вход Na+ ведет к сдвигу заряда цитоплазмы вверх и частичной потере ПП (отсюда название – «ток утечки Na+ »).

Ограничивает вход Na+,

во-первых, малое число постоян-но открытых Na+-кана- лов;

во-вторых, работа Na+-K+- АТФазы, которая «откачивает» Na+, обменивая его на К+.

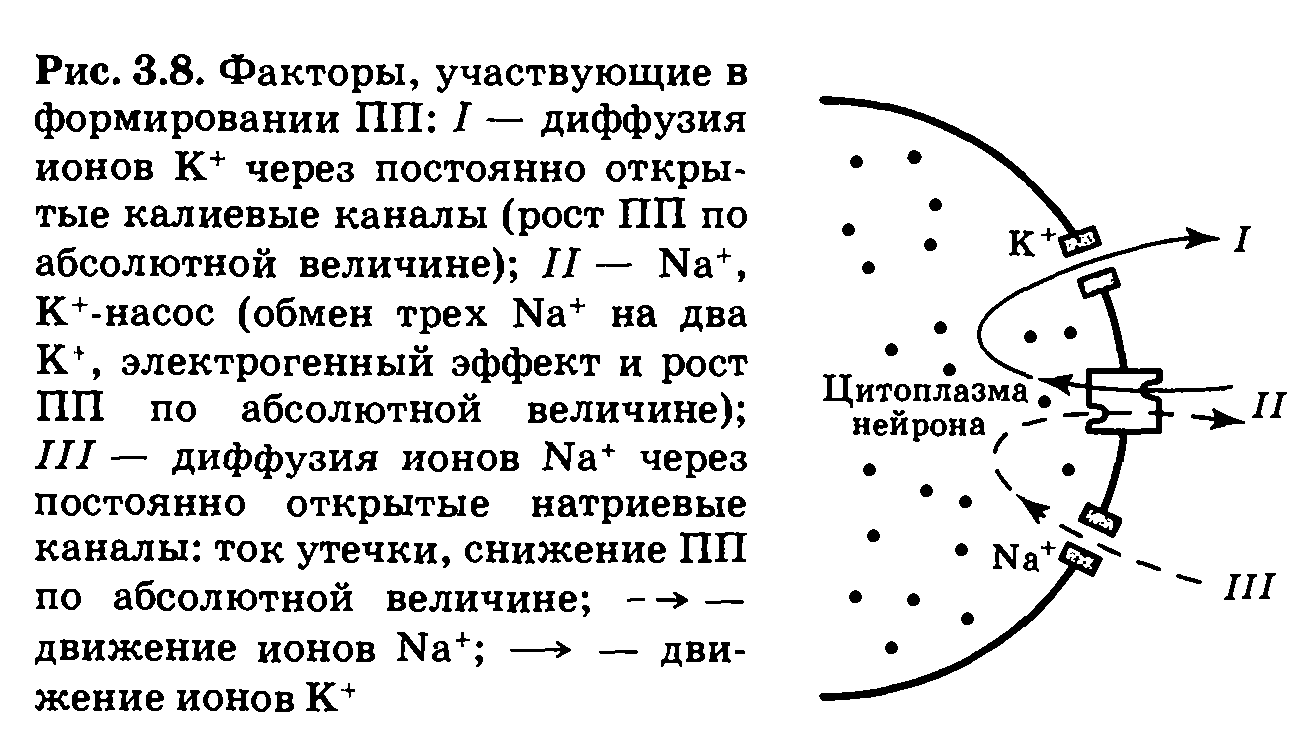

В целом ПП зависит от 3-х главных факторов:

- диффузии K+ из клетки;

- диффузии Na+ в клетку;

- работы Na+-K+-АТФазы.

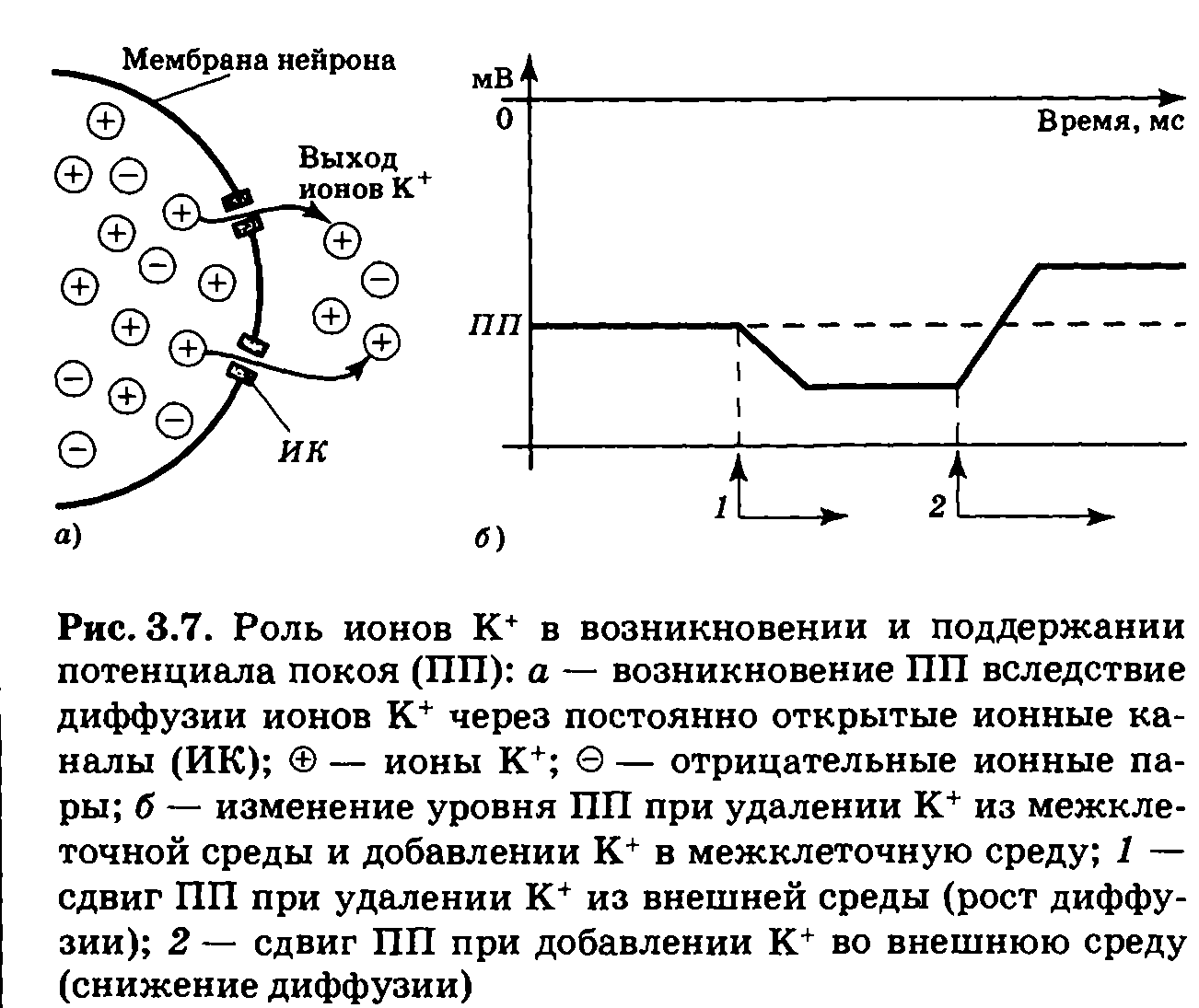

Исходное состояние нейрона (до развития ПП) — отсутствие внутреннего заряда. Количество положительных и отрицательных ионов в цитоплазме клетки равное. Такая картина наблюдается на ранних этапах эмбрионального развития нервной ткани. Затем по мере ее созревания включаются гены, запускающие синтез постоянно открытых К+-каналов. После их встраивания в мембрану ионы К+ получают возможность свободно выходить из клетки, где их содержание велико, в межклеточную среду, где их гораздо меньше.

Однако такая диффузия не приводит к уравниванию концентрации ионов калия внутри и вне клетки, так как параллельно с выходом К' из клетки в ней становится все больше оставшихся без своей положительно заряженной пары анионов; по мере диффузии К+ в цитоплазме нейрона накапливается отрицательный электрический заряд (рис. 3.7, а). Притягивая к себе катионы, он начинает все больше препятствовать выходу К+ из клетки. В итоге выход К+ продолжается лишь до тех пор, пока сила диффузии (концентрационного давления) и сила электрического поля не станут равны. Точка равновесия и соответствует уровню потенциала покоя.

Ток ионов при достижении ПП не останавливается, так как имеются постоянно открытые каналы и K+ продолжает перемещаться сквозь мембрану, но число ионов, которые вошли в клетку и вышли из нее, теперь оказывается одинаковым. Такое состояние называется динамическим равновесием — равенством двух противоборствующих процессов. Если интенсивность одного из процессов изменится, то точка равновесия сместится: при искусственном повышении концентрации К+ в межклеточной среде ослабляется диффузия; часть ионов будет втянута внутрь клетки, и ПП сместится вверх. При уменьшении содержания ионов калия в межклеточной среде усиливается диффузия, и ПП сместится вниз (рис. 3.7,б). Все эти явления подчиняются химическим и физическим законам.

Существует уравнение Нернста, позволяющее рассчитать уровень ПП, зная внутреннюю и наружную концентрации К+:

где R, Т и F — три физические характеристики (газовая постоянная, абсолютная температура и постоянная Фарадея соответственно); выражение перед логарифмом 2,3 RT/F) при температуре тела равно 61,5 мВ. Десятичный логарифм отношения концентраций ионов К+ в межклеточной среде ([К+]нар) и цитоплазме ([К+]внутр) равен -1,30 для соотношения 1/20 и -1,48 для соотношения 1/30; соответствующие значения ПП будут равны -80 мВ и -91 мВ; при этом в равновесном состоянии из

клетки выйдет менее 1% ионов К+.

Однако возникает несоответствие между рассчитанным уровнем ПП и ПП реальных клеток, который обычно несколько ниже по абсолютному значению. Подъем ПП происходит за счет другого типа постоянно открытых ионных каналов — натриевых, которых существенно меньше, чем калиевых, но входящие в них ионы Na+, внося в клетку положительный заряд, могут увеличить ПП.

Входящий ток Na+ (ток утечки), снижая ПП по абсолютному значению, делает нейрон более возбудимым. Чем больше у нейрона ток утечки Na+ (постоянно открытых Na+-каналов), тем легче вызвать у него потенциал действия. Роль ионов К+ в формировании ПП состоит в создании «базовой», несколько завышенной разности потенциалов между цитоплазмой нейрона и внешней средой, роль ионов Na+— в «подгонке» ПП каждого конкретного нейрона к генетически заданному уровню возбудимости. Чем больше натрия во внешней среде, а в мембране — натриевых каналов, тем выше (меньше по абсолютному значению) уровень ПП. Таким образом, возникает возможность сформировать как легко возбудимые нейроны (необходимые для систем бодрствования или кратковременной памяти), так и нейроны мало возбудимые (например, запускающие двигательные программы).

Ток утечки Na+ компенсируется работой Na+, К+-насоса. При отравлении строфантином уровень ПП начнет медленно смещаться вверх, приближаясь к нулю.

Мембрана нервной клетки на уровне ПП обладает также определенной проницаемостью для ионов Сl-. Обычно она несколько выше, чем проницаемость для ионов Na+, и вклад ее в формирование ПП учтен в расширенном варианте уравнения Нернста:

где Рк, PNa и РС1— проницаемости мембраны для соответствующих ионов (примерное соотношение 1,00 : 0,04 : 0,15).

Последний фактор, который влияет на уровень ПП, — это электрогенный эффект Na+, К+-насоса. Обменивая в каждом цикле три иона натрия на два иона калия, насос уменьшает общее количество положительно заряженных ионов в цитоплазме, и его активность снижает уровень ПП (увеличивает его по абсолютному значению). Вклад электрогенного эффекта насоса зависит от тока утечки Na+, но обычно не превышает нескольких мВ.

Таким образом, конечный уровень потенциала покоя определяется взаимодействием большого числа факторов, основными из которых являются входящий и выходящий токи К+, входящий ток Na+ и деятельность Na+, К+-насоса. Конечная величина ПП является результатом динамического равновесия процессов. Воздействуя на любой из них, можно смещать уровень ПП и соответственно уровень возбудимости нервной клетки (рис. 3.8).

Таким образом, функция ПП состоит в стабильном обеспечении работоспособного состояния нервных клеток, и, обладая ПП, нейрон способен из состояния ожидания переходить в «рабочий режим» — т. е. время от времени генерировать потенциалы действия (скачки потенциала на мембране, передающие информацию в ЦНС).

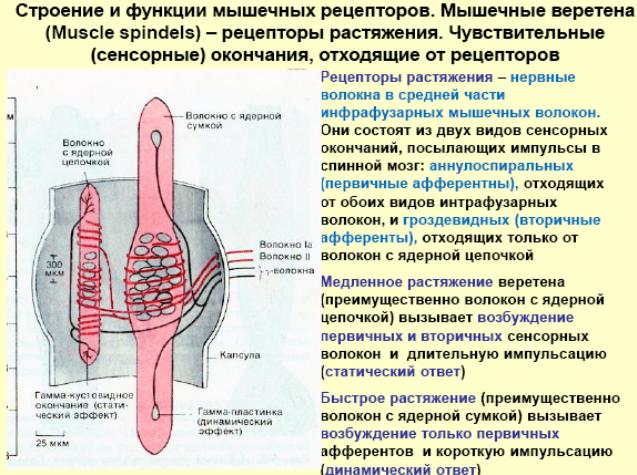

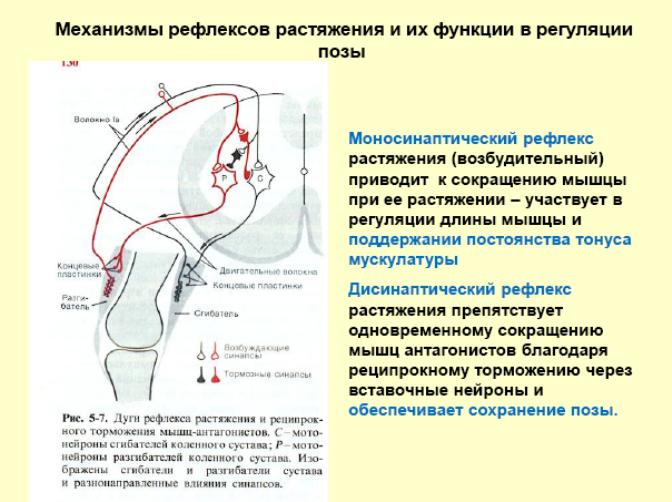

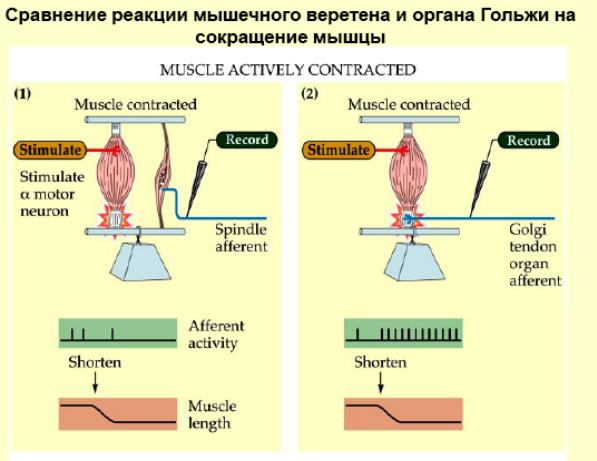

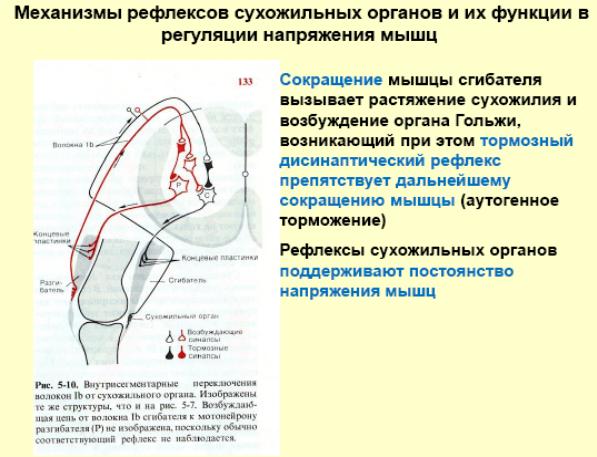

Строение и функции мышечного веретена и сухожильного органа Гольжи. Сравнение реакции мышечных веретен и сухожильных органов на сокращение мышцы. Организация рефлексов растяжения и их роль в обеспечении позы. Механизмы сухожильных рефлексов и их роль в регуляции мышечного напряжения.

Сухожильный орган Гольджи (нервно-сухожильное веретено) — рецепторный орган, располагающийся в местах соединения мышечных волокон с коллагеновыми пучками сухожилий.

Весь орган окружён тонкой соединительнотканной капсулой. Нервное волокно, подходящее к веретену утрачивает миелиновый слой и, распадаясь на терминальные ветви, проходит между пучками коллагеновых волокон сухожилия.

Сокращаясь, мышца растягивает сухожилие. Это вызывает возбуждение нервных окончаний чувствительных нейронов спинного мозга. Они возбуждают тормозные нейроны спинного мозга, которые тормозят соответствующие двигательные нейроны, что предотвращает перерастяжения мышцы. Известно, что порог возбуждения рецепторов сухожильного органа Гольджи при механическом растяжении мышцы выше, чем аналогичный порог возбуждения мышечных веретен. Это позволяет мышце сокращаться без всяких помех до определенного предела.

Нервно-мышечное веретено — сложный рецептор, который включает видоизмененные мышечные клетки, афферентные и эфферентные нервные отростки и контролирует как скорость, так и степень сокращения и растяжение скелетных мышц.

Достаточно нанести легкий удар по сухожилию мышцы (лучше разгибательной), как последняя отвечает коротким и быстрым сокращением. Общеизвестным примером сухожильного рефлекса является коленный рефлекс, возникающий при ударе по сухожилию четырехглавой мышцы бедра; аналогичные рефлексы можно получить при ударе по ахиллову сухожилию (в этом случае сокращается икроножная мышца) и по сухожилию мышц передних конечностей.

Если таким образом и сухожильные рефлексы и рефлексы растяжения связаны с возбуждением рецепторов мышечных веретен, то какова же функция рецепторов, расположенных в сухожилиях и, в частности, рецепторов Гольджи? Есть основания считать, что возбуждение рецепторов Гольджи является причиной аутогенного торможения собственных рефлексов мышц. Возбуждение афферентных волокон, которые идут от рецепторов Гольджи, вызывает развитие тормозящих постсинаптических потенциалов в соответствующих мотонейронах и прекращает рефлекторный тонус мышцы при ее чрезмерном растяжении. Известно, что порог возбуждения рецепторов Гольджи при механическом растяжении мышцы выше, чем аналогичный порог возбуждения мышечных веретен. Это различие хорошо согласуется с теми условиями раздражения, при которых развивается аутогенное торможение.