- •Экзаменационный билет №1 по Физиологии цнс

- •Что изучает физиология цнс? Особенности предмета физиологии цнс по сравнению с анатомией цнс. Сопоставьте понятие «физиологическая система» и «функциональная система»

- •Ионный состав внутриклеточной и внеклеточной среды, основные электрохимические и электрические силы, определяющие движение ионов через мембрану клетки в состоянии покоя

- •Содержание основных ионов в нейроне позвоночного

- •Мембранный потенциал (потенциал покоя)

- •Функции спинного мозга и особенности его строения, лежащие в основе их о существления

- •Физиология спинного мозга. Функции спинного мозга

- •Экзаменационный билет №2 по Физиологии цнс

- •Основные функции цнс организма

- •Природа и функции мембранного потенциала нейрона. Свойства мембраны, лежащие в основе его возникновения. Регистрация мембранного потенциала нейрона.

- •Избирательная проницаемость мембраны нервной клетки

- •Мембранный потенциал. Метод внутриклеточной регистрации

- •Рефлексы спинного мозга. Строение сегмента спинного мозга.

- •Р ефлексы спинного мозга. Сгибательный рефлекс (отдергивания) и разгибательный рефлекс на противоположной стороне–полисинаптические рефлексы

- •Свойства полисинаптических рефлексов.

- •Экзаменационный билет №3 по Физиологии цнс

- •Основные закономерности эволюции цнс. Какие прогрессивные изменения происходили на каждом этапе эволюции цнс?

- •Эволюционные типы нервной системы

- •Сетевидная

- •Эволюция цнс позвоночных

- •Строение нервной системы позвоночных.

- •Мембранный потенциал. Движение ионов Cl-

- •Равновесные диффузионные потенциалы. Уравнение Нернста.

- •Экзаменационный билет №4 по Физиологии цнс

- •Основные этапы эволюции цнс и соответствующие им типы цнс

- •См. Билет 3 вопрос 1

- •Пассивные и активные (метаболические) механизмы, обеспечивающие формирование и поддержание мембранного потенциала. Метаболический ионный насос. Экспериментальные доказательства его существования

- •Строение и функции серого вещества спинного мозга. Пластины Рекседа.

- •Экзаменационный билет №5 по Физиологии цнс

- •См. Также Билет 3 вопрос 1

- •Экзаменационный билет №6 по Физиологии цнс

- •См. Также Билет 3, вопрос 1 и Билет 5, вопрос 1

- •Экзаменационный билет №7 по Физиологии цнс

- •Функции и особенности строения соматической и висцеральной (автономной) частей цнс

- •Различия в строении соматической и автономной нервной системы

- •Опишите основные процессы синаптической передачи на примере нервно-мышечного соединения. Экспериментальное доказательство квантовой природы постсинаптических потенциалов. Синаптическая передача.

- •Экзаменационный билет №8 по Физиологии цнс

- •Уровни организации цнс и их роль в обеспечении основных функций цнс (с учетом материала всего курса)

- •Постсинаптические потенциалы. Ионные механизмы

- •3. Строение и функции белого вещества спинного мозга. Общая характеристика и функциональная классификация восходящих и нисходящих путей

- •Экзаменационный билет №9 по Физиологии цнс

- •Полемика между сторонниками и противниками клеточного строения нервной системы. Основные факты, свидетельствующие в пользу нейронной доктрины.

- •Основные этапы формирования клеточной теории нервной системы

- •Явления суммации постсинаптических потенциалов

- •(То, что ниже пригодится и для вопросов 2 билетов 7 и 8)

- •Экзаменационный билет №10 по Физиологии цнс

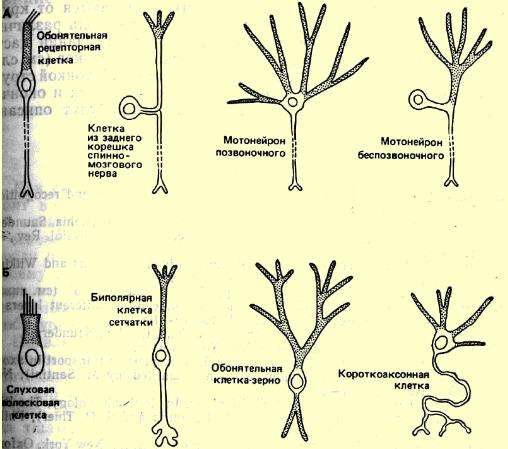

- •Особенности внешнего строения нейрона, обеспечивающие его функции приёма и передачи информации

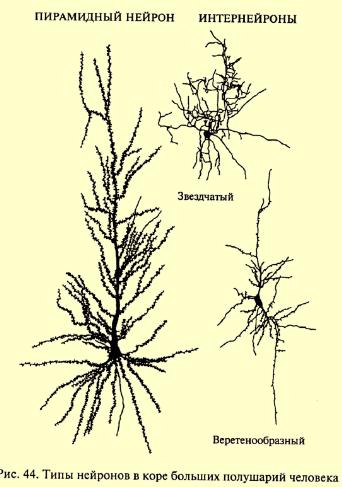

- •Примеры нейронов, различных по структуре

- •Механизм возникновения псп

- •Экзаменационный билет №11 по Физиологии цнс

- •Функциональная классификация нейронов

- •Анатомическая организация нервной системы

- •Структурная классификация

- •Функциональная классификация

- •Морфологическая классификация

- •Основыне этапы синаптической передачи и их биохимические механизмы Синаптическая передача.

- •Этапы синаптической передачи. Молекулярные механизмы

- •1 .Выделение медиатора (экзоцитоз)

- •2.Соединение медиатора с молекулярными рецепторами на постсинаптической мембране

- •3.Прекращение действия медиатора

- •Физиология промежуточного (диэнцефального) мозга. Часть II. Гипоталамус и его роль в регуляции эндокринной и вегетативной систем

- •Афферентные и эфферентные связи гипоталамуса

- •Функциональная анатомия гипоталамуса

- •Экзаменационный билет №12 по Физиологии цнс

- •Внутреннее строение нейрона. Перечислите его основные органеллы и их функции.

- •Эндоплазматический ретикулум (эр).

- •Проведите сопоставление электрической и химической синаптической передачи.

- •Основные функции ствола головного мозга и особенности его строения, лежащие в основе их осуществления. Примеры рефлексов ствола головного мозга: вестибуло-окулярный, зрачковый, вагусный.

- •Основные функции ствола мозга:

- •Морфофункциональное строение ствола мозга

- •Рефлекторная функция. Вестибуло-окулярный рефлекс

- •Р ефлекторная функция. Зрачковый сократительный рефлекс

- •Экзаменационный билет №13 по Физиологии цнс

- •Нейроглия, её функции. Виды глиальных клеток

- •Ядра черепномозговых нервов в стволе головного мозга описать по следующим параметрам: название, положение в стволе, функции, последствия повреждения

- •(8) Блуждающий Vagus (X) смешанный

- •(9)Добавочный черепномозговой (Cranial Accessory(cnxi)) моторный.Подъязычный (Hypoglossal (cnxii))моторный

- •Экзаменационный билет №14 по Физиологии цнс

- •Обоснуйте необходимость существования синапсов в нервной системе, исходя из её функций

- •Синтез основных медиаторов и нейропептидов в нейроне.

- •Синтез нейропередатчиков

- •Восходящие регуляторные влияния ретикулярной формации (рф) ствола головного мозга. Роль медиаторных систем ствола.

- •Экзаменационный билет №15 по Физиологии цнс

- •Основные компоненты и виды взаимодействия между нейронами. Особенности и функции дистантного взаимодействия Основные составляющие межнейронного взаимодействия

- •В иды дистантного взаимодействия в нервной системе

- •Механизмы высвобождения медиатора в синаптическую щель. Механизмы рецепции медиатора. Процессы, лежащие в основе инактивации медиатора.

- •Синтез медиатора

- •Секреция медиатора

- •Инактивация медиатора

- •Физиология ствола головного мозга. Регуляторная функция. Нисходящие влияния. Регуляция висцеральных функций. Дыхание–система с обратной связью, центр управления которой находится в стволе мозга

- •Экзаменационный билет №16 по Физиологии цнс

- •Виды контактного взаимодействия

- •Щелевой контакт (gap junction)

- •Электрический синапс (щелевой контакт)

- •Химический синапс

- •Основные функции химического синапса

- •Макроанатомическое строение и функции холинергической системы. Последствия дисфункции (гипер- и гипофункции) Классификация нейронов в соответствии с выделяемым медиатором

- •Медиаторные системы в цнс. Холинергическая. Рецепторы ацетилхолина

- •Строение мозжечка. Для каждой части мозжечка описать входы, выходы основную функцию, ее механизмы. Последствия повреждений мозжечка.

- •Восприятии и внимании.

- •Нарушений двигательных функций при повреждении мозжечка

- •Экзаменационный билет №17 по Физиологии цнс

- •Разнообразие химических синапсов Основные функции химического синапса

- •Методы локализации медиатора химической синаптической передачи в мозге. Иммуноцитохимия

- •Строение коры мозжечка. Процессы возбуждения и торможения в нейронных сетях мозжечка

- •В заимодействие входящих волокон с клетками коры мозжечка

- •Процессы возбуждения и торможения в нейронных сетях коры мозжечка

- •Экзаменационный билет №18 по Физиологии цнс

- •Основные принципы организации нервных сетей и их роль в осуществлении функций цнс

- •Макроанатомическое строение и функции дофаминергической системы. Последствия дисфункции (гипер- и гипофункции)

- •Функциональная классификация ядер таламуса. Принципиальное отличие классов. Для каждого класса указать входы, выходы, локализацию в таламусе и последствия повреждения.

- •Последствия повреждений или дисфункции таламуса

- •Экзаменационный билет №19 по Физиологии цнс

- •Интеграция синаптических влияний в нейроне. Различные по локализации типы интеграции синаптических влияний. Их функциональное значение

- •Макроанатомическое строение и функции норадренергической системы. Последствия дисфункции (гипер- и гипофункции)

- •Структуры диэнцефального отдела головного мозга. Таламус: локализация, основные функции и последствия повреждения. Гипоталамус: локализация, основные функции и последствия повреждения

- •Последствия повреждений или дисфункции таламуса

- •Гипоталамус

- •Основные функции гипоталамуса

- •Афферентные и эфферентные связи гипоталамуса

- •Экзаменационный билет №20 по Физиологии цнс

- •Нейронная доктрина строения нервной системы. Основные функции нейрона

- •Макроанатомическое строение и функции серотонинергической системы. Последствия дисфункции (гипер- и гипофункции)

- •Экзаменационный билет №21 по Физиологии цнс

- •Чем отличаются клетки глии от нейронов? Их функции.

- •Типы торможения в локальных нейронных сетях – реципрокное, возвратное, латеральное - и их роль в процессах обработки информации в нервной системе.

- •Основные функции и особенности строения

- •Экзаменационный билет №22 по Физиологии цнс

- •Функциональная классификация нейронов. Различия в строении нейронов, принадлежащих разным функциональным классам.

- •Функциональная классификация нейронов

- •Изменения эффективности синаптических контактов в нейронных сетях при длительной стимуляции: синаптическая потенциация и синаптическая депрессия, их роль в приспособительном поведении.

Примеры нейронов, различных по структуре

Проведите сравнительную характеристику потенциала действия и постсинаптических потенциалов (направление изменения МП, границы амплитуды, свойства проведения, длительность, зависимость от силы раздражения)

Аня: Постсинаптический потенциал - это изменение мембранного потенциала постсинаптической мембраны в ответ на импульс, поступивший от пресинаптического нейрона. Различают возбуждающий постсинаптический потенциал и тормозной постсинаптический потенциал . Индивидуальные постсинаптические потенциалы, как правило, не приводят к возникновению потенциала действия.

Потенциал действия распространяется только в одном направлении - по нескольким дендритам к телу клетки и от тела по единственному аксону к мышце, органу или дендриту следующего нейрона.

По́стсинапти́ческий потенциа́л (ПСП) — это вре́менное изменение потенциала постсинаптической мембраны в ответ на сигнал, поступивший с пресинаптического нейрона. Различают:

возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП), обеспечивающий деполяризацию постсинаптической мембраны, и

тормозный постсинаптический потенциал (ТПСП), обеспечивающий гиперполяризацию постсинаптической мембраны.

ВПСП приближает потенциал клетки к пороговому значению и облегчает возникновение потенциала действия, тогда как ТПСП, напротив, затрудняет возникновение потенциала действия. Условно вероятность запуска потенциала действия можно описать как потенциал покоя + сумма всех возбуждающих постсинаптических потенциалов - сумма всех тормозных постсинаптических потенциалов > порог запуска потенциала действия[1].

Отдельные ПСП обычно невелики по амплитуде и не вызывают потенциалов действия в постсинаптической клетке, однако в отличие от потенциалов действия они градуальны и могут суммироваться. Выделяют два варианта суммации[1]:

временная — объединение пришедших по одному каналу сигналов (при поступлении нового импульса до затухания предшествующего)

пространственная — наложение ВПСП соседних синапсов

Механизм возникновения псп

При поступлении потенциала действия к пресинаптическому окончанию происходит деполяризация пресинаптической мембраны и активация потенциал-зависимых кальциевых каналов. Кальций начинает поступать внутрь пресинаптического окончания и вызывает экзоцитоз везикул, наполненных нейромедиатором. Нейромедиатор выбрасывается в синаптическую щель и диффундирует к постсинаптической мембране. На поверхности постсинаптической мембраны медиатор связывается со специфическими рецепторами (лиганд-зависимыми каналами) и вызывает их открытие.

Различают следующие ПСП:

Спонтанные и миниатюрные ПСП

Потенциал концевой пластинки

Вызванные ПСП

Потенциал действия (ПД). Все раздражители, действующие на клетку, вызывают в первую очередь снижение ПП(потенциал покоя); когда оно достигает критического значения (порога), возникает активный распространяющийся ответ - ПД. Во время восходящей фазы ПД кратковременно извращается потенциал на мембране: её внутренняя сторона, заряженная в покое электроотрицательно, приобретает в это время положительный потенциал. Достигнув вершины, ПД начинает падать (нисходящая фаза ПД), и потенциал на мембране возвращается к уровню, близкому к исходному ПП. Полное восстановление ПП происходит только после окончания колебаний потенциала - деполяризации или гиперполяризации, длительность которых обычно значительно превосходит продолжительность пика ПД. Согласно мембранной теории, деполяризация мембраны, вызванная действием раздражителя, приводит к усилению потока Na+ внутрь клетки, что уменьшает отрицательный потенциал внутренней стороны мембраны - усиливает её деполяризацию. Это, в свою очередь, вызывает дальнейшее повышение проницаемости для Na+ и новое усиление деполяризации и т.д. В результате такого взрывного кругового процесса, т. н. регенеративной деполяризации, происходит извращение мембранного потенциала, характерное для ПД. Повышение проницаемости для Na+ очень кратковременно и сменяется её падением, а следовательно, уменьшением потока Na+ внутрь клетки. Проницаемость для К+, в отличие от проницаемости для Na+, продолжает увеличиваться, что приводит к усилению потока К+ из клетки. В результате этих изменений ПД начинает падать, что ведёт к восстановлению ПП. Таков механизм генерации ПД в большинстве возбудимых тканей. Существуют, однако, клетки (мышечные волокна ракообразных, нервные клетки у ряда моллюсков, некоторые растительные клетки), у которых восходящая фаза ПД обусловлена повышением проницаемости мембраны не для ионов Na+, а для ионов Ca+. Своеобразен также механизм генерации ПД в мышечных волокнах сердца, для которых характерно длительное плато на нисходящей фазе ПД. Неравенство концентраций ионов К+ и Na+ (или Ca+) внутри и снаружи клетки (волокна) поддерживается специальным механизмом (т. н. "натриевым насосом"), выталкивающим ионы Na+ из клетки и нагнетающим ионы К+ в протоплазму, требующим затраты энергии, которая черпается клеткой в процессах обмена веществ.

Амплитуда ПД большинства нервных и мышечных волокон примерно одинакова: 110-120 мв. Длительность ПД варьирует в широких пределах: у теплокровных животных длительность ПД нервных волокон, наиболее быстро проводящих возбуждение, - 0,3-0,4 мсек, у волокон же мышц сердца - 50-600 мсек. В растительных клетках пресноводной водоросли хара ПД продолжается около 20 сек. Характерной особенностью ПД, отличающей его от других форм ответа клетки на раздражение, является то, что он подчиняется правилу "всё или ничего", т. е. возникает только при достижении раздражителем некоторого порогового значения, и дальнейшее увеличение интенсивности раздражителя уже не сказывается ни на амплитуде, ни на продолжительности ПД. Потенциал действия - один из важнейших компонентов процесса возбуждения. В нервных волокнах он обеспечивает проведение возбуждения от чувствительных окончаний (рецепторов) к телу нервной клетки и от неё - к синаптическим окончаниям, расположенным на различных нервных, мышечных или железистых клетках. Поступая в эффекторные окончания, ПД вызывает выделение (секрецию) определённой порции специфических химических веществ, т. н. медиаторов, оказывающих возбуждающее или тормозящее влияние на соответствующие клетки. В мышечных волокнах распространяющийся ПД вызывает цепь физико-химических реакций, лежащих в основе процесса сокращения мышц. Проведение ПД вдоль нервных и мышечных волокон осуществляется т. н. локальными токами, или токами действия, возникающими между возбуждённым (деполяризованным) и соседними с ним покоящимися участками мембраны. Токи действия регистрируются обычными внеклеточными электродами; при этом кривая имеет двухфазный характер: первая фаза соответствует приходу ПД под ближний электрод, вторая - под дальний электрод.

Постсинаптические потенциалы (ПСП) возникают в участках мембраны нервных или мышечных клеток, непосредственно граничащих с синаптическими окончаниями. Они имеют амплитуду порядка нескольких мв и длительность 10-15 мсек. ПСП подразделяются на возбуждающие (ВПСП) и тормозные (ТПСП). ВПСП представляют собой местную деполяризацию постсинаптической мембраны, обусловленную действием соответствующего медиатора (например, ацетилхолина в нервно-мышечном соединении). При достижении ВПСП некоторого порогового (критического) значения в клетке возникает распространяющийся ПД. ТПСП выражается местной гиперполяризацией мембраны, обусловленной действием тормозного медиатора. В отличие от ПД, амплитуда ПСП постепенно увеличивается с увеличением количества выделившегося из нервного окончания медиатора. ВПСП и ТПСП суммируются друг с другом при одновременном или последовательном поступлении нервных импульсов к окончаниям, расположенным на мембране одной и той же клетки.

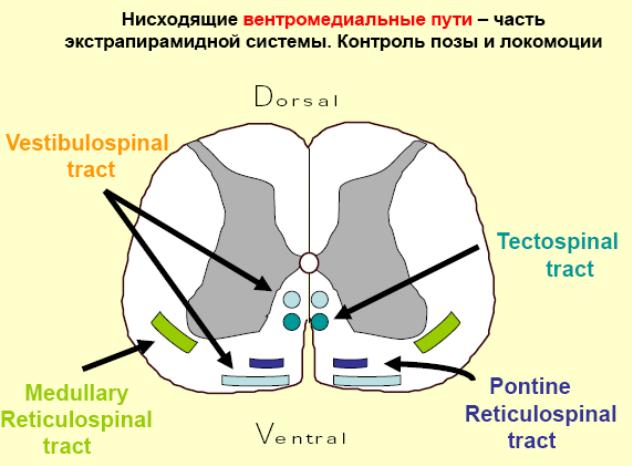

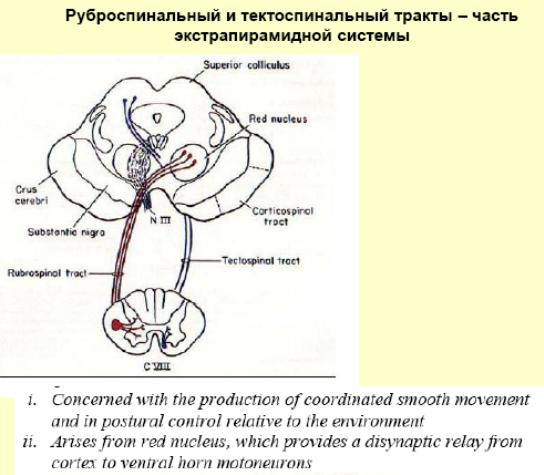

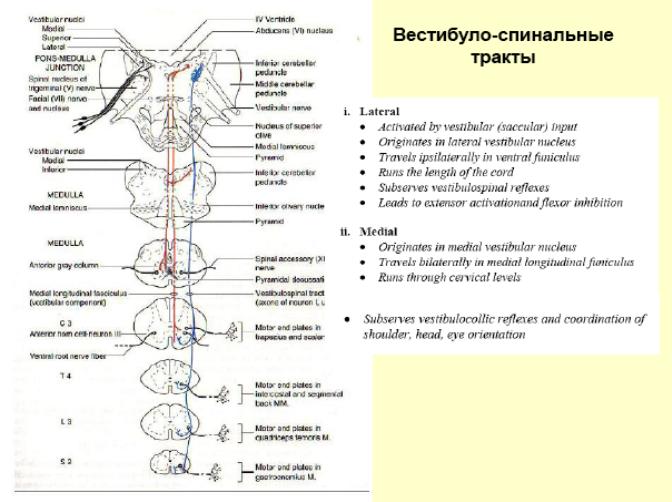

Экстрапирамидную систему описать по следующим параметрам: какие тракты входят, источник (структура головного мозга), какую эфферентную функцию обеспечивают, переключения (включая место перекреста, если он есть), конечный пункт

Аня: Экстрапирамидная система состоит из следующих структур головного мозга:

базальные ганглии

красное ядро

интерстициальное ядро

тектум

чёрная субстанция ретикулярная формация моста и продолговатого мозга

ядра вестибулярного комплекса

мозжечок

премоторная область коры

полосатое тело

Корковые экстрапирамидные пути слагаются из нервных волокон, идущих от клеток корковых двигательных центров к образованиям экстрапирамидной системы. Здесь можно выделить следующие пути: корково-таламические, корково-гипоталамические, корково-мостовые, корково-красноядерные и корково-покрышечные.

Например, кора полушарий большого мозга осуществляет управление функциями мозжечка, участвующего в координации движений, через мост по корково-мостомозжечковому пути. Их два: лобно-мостомозжечковый и затылочно-височно-мостомозжечковый. Они проходят из коры головного мозга к собственным ядрам моста и от них к коре мозжечка противоположной стороны.

Стриопаллидарные пути представлены нейритами клеток, залегающими в подкорковых базальных ядрах (в полосатом теле – в хвостатом ядре, бледном шаре, скорлупе); эти пути идут к ядрам таламуса, гипоталамуса, красного ядра, чёрного вещества. Анатомически указанные нейриты образуют три основных эфферентных пучка: чечевицеобразная петля, чечевицеобразный пучок и субталамический пучок.

Трункоспинальные пути образуются нервными проводниками, идущими от ядер среднего, промежуточного и продолговатого мозга к двигательным ядрам спинного мозга и черепных нервов, в составе следующих анатомически обособленных двигательных путей.

Одной из функций красного ядра является поддержание мышечного тонуса, необходимого для непроизвольного удержания тела в равновесии. От красного ядра нервные импульсы направляются в двигательные ядра передних рогов спинного мозга (красноядерно-спинальный путь). Он начинается из среднего мозга (от красного ядра), спускается по боковому канатику противоположной стороны спинного мозга и оканчивается на двигательных нейронах передних рогов. Этот путь несёт непроизвольные двигательные импульсы, он имеет важное значение для экстрапирамидного обеспечения движений.

В осуществлении координации движений человека при нарушении равновесия важную роль играет преддверно-спинномозговой путь, который лежит между передним и боковым канатиками и соединяет вестибулярные ядра ромбовидной ямки с передними рогами спинного мозга. Первый нейрон этого пути залегает в ядрах 8-ой пары черепных нервов. Эти ядра соединены с мозжечком и, посредством заднего продольного пучка, с двигательными ядрами 3-ей, 4-ой и 6-ой пар черепных нервов. Это обеспечивает сохранение положения глазного яблока при движениях головы и шеи. Аксоны вторых нейронов преддверно-спинномозгового пути спускаются вниз в составе переднего канатика спинного мозга и заканчиваются синапсами на двигательных клетках передних рогов спинного мозга. Нейроны ретикулярной формации обеспечивают связь преддверно-спинномозгового пути с базальными ядрами.

Покрышечно-спинномозговой путь начинается от ядер покрышки четверохолмия и заканчивается у клеток передних рогов шейных сегментов, устанавливает связи экстрапирамидной системы, а также подкорковых центров зрения и слуха с шейной мускулатурой; таким образом он связан со слуховыми и зрительными восприятиями.

Оливоспинномозговой путь присутствует в шейных сегментах спинного мозга; начинается от нейронов оливы и заканчивается на клетках передних рогов.

Спинно-ретикулярный путь идёт от ретикулярной формации ствола головного мозга к мотонейронам спинного мозга, осуществляет большое влияние на функции спинного мозга.

Задний продольный пучок начинается от ядра Даркшевича и заканчивается посегментно у мотонейронов спинного мозга. Имеет связи со всеми ядрами глазодвигательных нервов и вестибулярного нерва. Обеспечивает одновременность поворота глазных яблок и головы, содружественность движений глазных яблок. Этот пучок называют также пучком Шютца.

Медиальный продольный пучок лежит в переднем канатике и состоит из нисходящих и восходящих волокон; берёт начало и оканчивается на ядрах ствола мозга и на клетках передних рогов; иннервирует мышцы шеи. Пучок представляет собой очень древнюю систему волокон, которая у низших позвоночных служит важнейшим ассоциационным путём головного мозга.