- •Кафедра физики Кубанского государственного

- •Доктор физико - математических наук Кубанского

- •В.В. Фомин

- •Введение

- •1. Способы осуществления электростимулированной миграции ионов

- •2. Физические процессы, лежащие в основе электростимулированной миграции ионов

- •3. Анализ профиля поперечного сечения волноводов, изготовленных методом электростимулированной миграции ионов

- •Причем это соответствие устанавливается формулой

- •4. Изготовление интегрально-оптических волноводов электростимулированной миграцией ионов

- •4.1. Принципиальная схема установки для проведения электростимулированной миграции ионов

- •4.2. Изготовление интегрально-оптических волноводов электростимулированной миграцией ионов серебра

- •4.3. Исследование влияния стимулирующего напряжения и ширины отверстия в маске на форму и геометрические размеры поперечного сечения формируемых волноводов

- •4.4. Исследование влияния стимулирующего напряжения и ширины отверстия в маске на оптические параметры волноводов

- •4.5. Исследование интегрально-оптических волноводов, полученных электростимулированной миграцией ионов из расплава нитрата калия

- •4.6. Изготовление и исследование заглубленных и двухканальных интегрально-оптических волноводов

- •5. Изготовление интегрально-оптических микролинз и исследование их свойств

- •5.1. Изготовление микролинз электростимулированной миграцией ионов из расплава соли

- •5.2. Изготовление микролинз электростимулированной миграцией ионов из расплава соли

- •5.3. Изготовление и исследование интегральных

- •5.4. Формирование рассеивающих, цилиндрических

- •6. Изготовление матриц микролинз

- •7. Разработка и исследование матриц микролинз с плотной упаковкой

- •7.1. Расчет формы интегральных микролинз в матрицах, получаемых методом электростимулированной миграции ионов в стеклах

- •7.2. Изготовление матриц микролинз с плотной

- •7.3. Разработка и исследование матриц интегральных микролинз для датчика волнового фронта Шака-Гартмана

- •8. Создание и исследование Многоканального микролинзового интегрально-оптического ответвителя излучения

- •Заключение

- •Библиографические ссылки

5.4. Формирование рассеивающих, цилиндрических

и овальных микролинз

При помощи электростимулированной миграции ионов можно изготовить не только собирающие, но и рассеивающие микролинзы, которые могут быть использованы для формирования излучения, выходящего из оптических волноводов и волокон, а также в процессе согласования числовых апертур стыкуемых источников и приемников оптического излучения.

Рассеивающие микролинзы можно изготовить двумя способами. Первый способ заключается в том, что при помощи определенной конфигурации внешнего стимулирующего электрического поля области с повышенным показателем преломления придается такая форма, при которой оптическая толщина в центре имеет минимальное значение, а на краях максимальное. Поскольку распределение показателя преломления в области миграции равномерно, то рассеивающие линзы по форме аналогичны рассеивающим линзам, получаемым из обычного стекла [78].

Предварительно проведенный теоретический расчет конфигурации электрического поля в стекле у поверхности металлической маски выявил повышенную скорость миграции на краях отверстий и обусловленное этим явлением появление «горбов» в области миграции.

Таким образом, подбором диаметра отверстия в маске и режима миграции ионов можно получить области с повышенным показателем преломления, выполняющие функции рассеивающих линз (рис. 53).

Рис. 53. Профиль рассеивающей линзы, получаемой первым способом

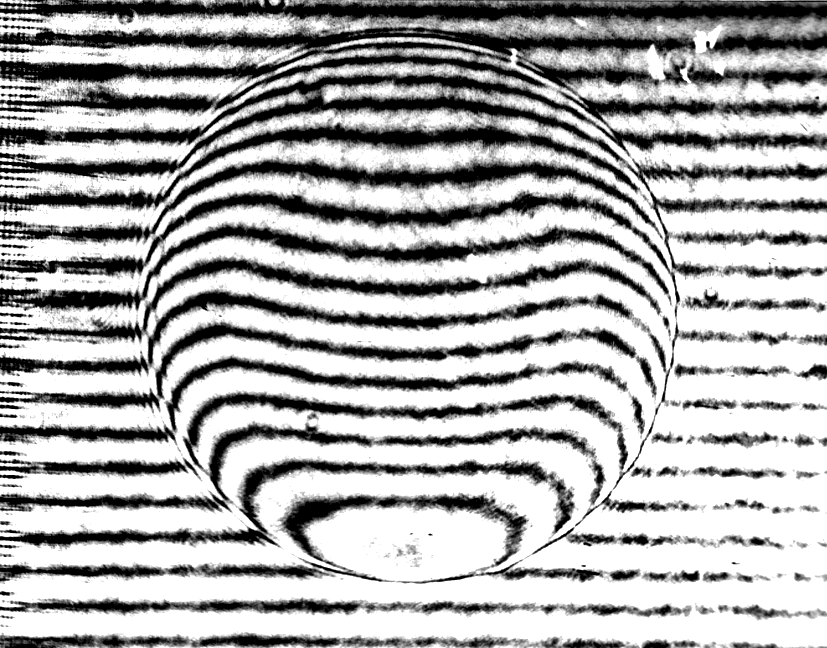

Интерферометрические исследования таких микролинз выявили наличие минимальной величины оптической толщины в центре и увеличение ее к краям (рис. 54).

Второй способ изготовления рассеивающих микролинз заключается в том, что минимум оптической толщины в центре микролинзы достигается за счет уменьшения показателя преломления в области миграции, имеющей сферическую форму. Уменьшение показателя преломления в области миграции достигается замещением ионов Na+ в стекле ионами из расплава соли, имеющими меньшую поляризуемость (рис. 55).

Рис. 54. Интерференционная картина рассеивающей

сферической микролинзы

Рис. 55. Профиль рассеивающей линзы, получаемой

вторым способом

Подобные рассеивающие микролинзы были изготовлены в стеклянных подложках (стекло СФО), содержащих около 25% Na2O [84]. При этом электростимулированная миграция ионов К+ проводилась из расплава KNO3 при температуре 380С в течение 10 мин. при стимулирующем напряжении 20 В. Миграция ионов К+ в стекло СФО приводит к уменьшению показателя преломления, а так как области миграции имеют сферическую форму, то подобные образования выполняют роль рассеивающих микролинз.

Наряду со сферическими микролинзами электростимулированной миграцией ионов из расплава солей в стеклянных подложках могут быть сформированы цилиндрические и овальные микролинзы [85–87].

Поскольку цилиндрические микролинзы могут преобразовывать изображение светящейся точки в линию и наоборот, то они находят применение при создании анаморфотных оптических систем, осуществляющих эффективное соединение протяженных источников света с оптическими волокнами или волноводами, имеющими круглую форму поперечного сечения. Подобные микролинзы могут также использоваться в системах оптической обработки информации для преобразования двумерного оптического сигнала в одномерный (преобразование изображения матрицы в строку или столбец).

Цилиндрические микролинзы и растры цилиндрических микролинз формировались по технологии, сходной с технологией изготовления канальных волноводов с полукруглой формой поперечного сечения. Для этого на стеклянную подложку ( стекло от фотопластин ) размером 50 50 1,25 мм методом термического вакуумного напыления наносился слой алюминия толщиной 1,5 мкм, в котором фотолитографией создавались прямые линии шириной 20 мкм, длиной 30 мм и периодами расположения линий в растре 60, 80, 100, 120 мкм. Электростимулированная миграция ионов проводилась из расплава солей AgNO3 и NaNO3, взятых в молярном отношении 1:10 при температуре 3252С и внешнем стимулирующем напряжении 25 В. Время процесса варьировалось от 10 до 40 мин.

Измерения таких параметров цилиндрических микролинз, как фокусное расстояние, ширина фокальной полосы и эффективность проводились на установке, блок-схема которой приведена на рис. 56.

Рис. 56. Блок-схема установки для измерения оптических параметров цилиндрических микролинз

Оптическое излучение He-Ne-лазера (1), проходя через пространственный фильтр (2), состоящий из двух линз и круглой диафрагмы с диаметром отверстия 10 мкм, попадает на исследуемые цилиндрические линзы, сформированные в стеклянной подложке (3). Микрообъектив (4) необходим для получения увеличенного изображения фокальной полосы в плоскости фотоприемника (5), снабженного диафрагмой. Распределение интенсивности излучения регистрировалось с помощью фотодиода ФД-24К, цифрового вольтметра В7-21А (6) и персонального компьютера (7), необходимого для построения графиков распределения интенсивности излучения и расчета эффективности линз.

За ширину фокальной полосы d единичной цилиндрической линзы было взято расстояние между двумя ближайшими от максимума точками, интенсивность в которых вдвое меньше интенсивности в максимуме.

Для определения эффективности микролинз строился график распределения интенсивности в фокальной плоскости и рассчитывался относительный поток света, собранного в фокальной полосе на уровне 0,5 слева и справа от центра фокальной полосы (рис. 57).

Рис. 57. Схема, поясняющая методику определения

эффективности микролинз

Величина эффективности микролинзы определялась по формуле

,

(62)

,

(62)

где D – ширина изображения линзы; I0 – интенсивность света в плоскости изображения поверхности линзы; Ii – интенсивность света в точке Xi изображения фокальной плоскости.

Н а

рис. 58 и 59 приведены графики зависимости

ширины фокальной полосы и эффективности

полученных микролинз от времени миграции.

а

рис. 58 и 59 приведены графики зависимости

ширины фокальной полосы и эффективности

полученных микролинз от времени миграции.

Рис. 58. Зависимость ширины фокальной полосы

цилиндрической линзы от времени ее изготовления

Как

видно из графиков, с увеличением времени

миграции наблюдается уменьшение ширины

фокальной полосы, при этом эффективность

микролинз проходит через максимум. Это

объясняется тем, что формирующиеся

линзы, увеличиваясь в размере в процессе

миграции, оказывают отрицательное

влияние друг на друга. При этом происходит

нарушение цилиндричности микролинз и

уменьшение и х

эффективности.

х

эффективности.

Рис. 59. Зависимость эффективности цилиндрической микролинзы от времени электромиграции

С целью повышения эффективности изготовленных цилиндрических микролинз проводился дополнительный отжиг при температуре 325С. В процессе отжига происходила дополнительная диффузия ионов серебра, сглаживающая резкую границу в области диффузии и неоднородности между линзами. Из рис. 60 и 61 видно, что время отжига 15 мин. для линз с периодом 100 мкм является оптимальным. При этом линзы обладают максимальной эффективностью 70% и шириной фокальной полосы 4 мкм.

Р

ис.

60. Зависимость ширины фокальной полосы

цилиндрической линзы от времени

отжига

ис.

60. Зависимость ширины фокальной полосы

цилиндрической линзы от времени

отжига

Рис. 61. Зависимость эффективности цилиндрической микролинзы от времени отжига

Поскольку при дополнительном отжиге происходит незначительное уменьшение показателя преломления, то это влечет за собой некоторое увеличение фокусного расстояния. Экспериментально измеренные фокусные расстояния микролинз до отжига составили 300–350 мкм и не зависили от периода их расположения. После отжига значения фокусных расстояний увеличились до 400–450 мкм.

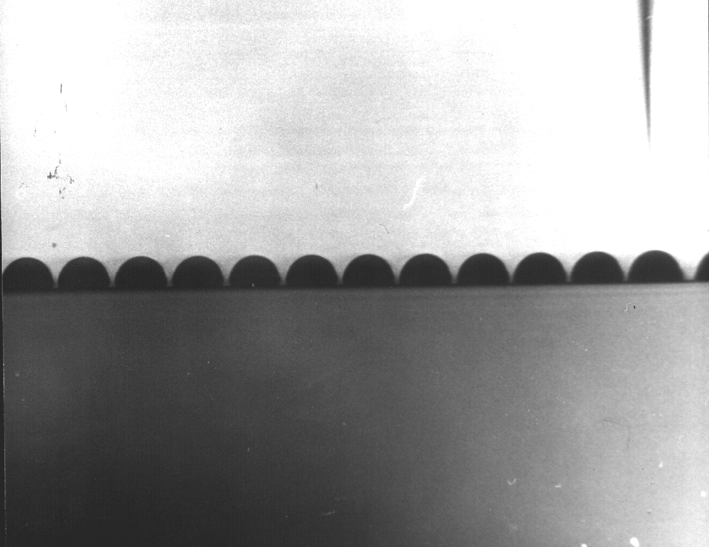

На рис. 62 представлен внешний вид (в сечении) растра цилиндрических микролинз с периодом 100 мкм, сформированных электростимулированной миграцией ионов серебра в стеклянной пластинке.

Рис. 62. Внешний вид (в сечении) растра цилиндрических

микролинз

На рис. 63 показан фрагмент изображения, получаемого в фокальной плоскости микролинзовой структуры.

Рис. 63. Изображение фокальных линий цилиндрических

микролинз

Если поверхность цилиндрической линзы имеет кривизну только в одной плоскости, то поверхность овальной линзы имеет различную, не равную по величине кривизну в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, что позволяет использовать ее в оптических системах, осуществляющих трансформацию эллиптического пучка света в круговой пучок (рис. 64).

Рис.64. Ход лучей, нормально падающих на поверхность овальной линзы

Для изготовления овальных микролинз в маскирующем слое с помощью фотолитографии вытравливались отверстия овальной формы с различным соотношением длин по осям X и Y (Dmx и Dmy). В результате электростимулированной миграции ионов Ag+ из расплава солей AgNO3 + NaNO3 , взятых в молярном отношении 1:10 при температуре 3202С и внешнем стимулирующем напряжении 12 В за 20 мин. были получены овальные микролинзы с различными размерами Dx и Dy и с различными фокусными расстояниями Fx и Fy вдоль осей X и Y.

Параметры полученных микролинз сведены в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Параметры овальных микролинз в мкм

№ п/п |

Dmx |

Dmy |

Dx |

Dy |

Fx |

Fy |

dx |

dy |

1 |

57 |

57 |

173 |

173 |

750 |

750 |

8 |

8 |

2 |

57 |

86 |

173 |

192 |

750 |

1100 |

8 |

12 |

3 |

57 |

103 |

175 |

205 |

750 |

1450 |

8 |

15 |

4 |

57 |

126 |

178 |

230 |

800 |

2200 |

9 |

23 |

5 |

57 |

149 |

178 |

263 |

800 |

3000 |

9 |

30 |

Как видно из табл. 4, увеличение размера отверстия в маске вдоль оси Y (Dmy) влечет за собой увеличение размера микролинзы (Dy) вдоль этой же оси и, как следствие, увеличение фокусного расстояния Fy. Однако при этом происходит и увеличение ширины фокальной полосы dy с 8 до 30 мкм. Размеры полученных овальных микролинз вдоль оси X (Dx) остаются практически неизменными, обусловливая незначительные изменения Fx и dx.

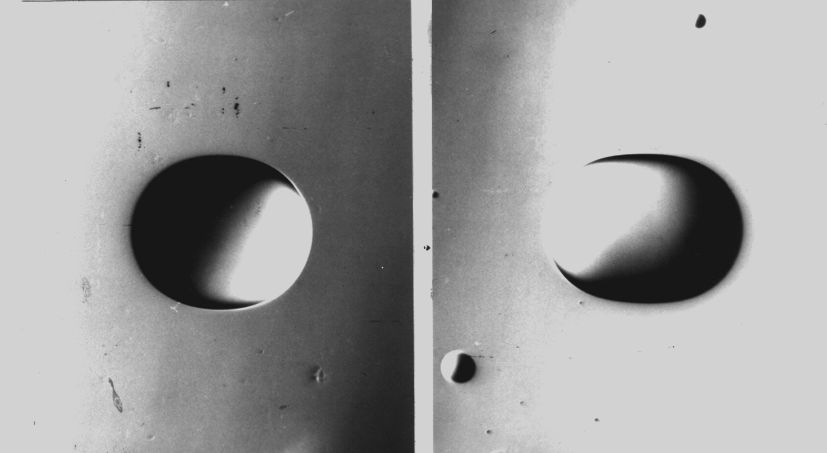

Рис.65. Внешний вид овальных микролинз и их

интерференционные картины

На рис. 65 представлен внешний вид отдельных овальных микролинз, а также изображены интерференционные картины овальных микролинз, полученные при помощи интерференционного микроскопа. Они наиболее полно и наглядно иллюстрируют форму поверхности таких микролинз.