- •1.Топография лобно-теменно-затылочной, височной областей. Границы. Особенности кровоснабжения и венозного оттока головы. Клетчаточные слои мягких тканей свода черепа. Лимфоотток.

- •2.Костная основа головы. Переломы костей свода черепа и основания черепа. Локализация, особенности, топическая диагностика, осложнения.

- •3.Послойная топография височной области. Черепно-мозговая топография.

- •4.Топография внутреннего основания черепа.

- •5.Оболочки мозга. Синусы твёрдой мозговой оболочки. Подоболочечные пространства.

- •6.Топография сосцевидной области. Формы строения сосцевидного отростка. Трепанационный треугольник Шипо.

- •7.Деление лица на области. Особенности венозного оттока, иннервация, лимфоотток.

- •8.Околоушно-жевательная область. Топография околоушной слюнной железы, её выводного протока.

- •9. Топография и функция тройничного нерва.

- •10. Топография и функция лицевого нерва.

- •11.Топографическая анатомия щёчной области.

- •12.Топография глубокой области лица.

- •13.Деление шеи на области и треугольники.

- •14.Клетчаточные пространства шеи – топография, клиническое значение, пути распространения гноя, оперативные вмешательства.

- •15.Срединные и боковые кисты и свищи шеи.

- •16.Топография органов шеи. Гортань, трахея, глотка, пищевод.

- •17.Топография лестничных щелей и лестнично-позвоночного треугольника.

- •18.Топография сонного и подчелюстного треугольников. Треугольник Пирогова.

- •19.Лимфатическая система шеи. Лимфатические узлы, пути оттока лимфы.

- •21.Топография шейного сплетения и шейного отдела симпатического ствола.

- •22.Топография сосудисто-нервного пучка шеи.

- •23.Топографическая анатомия щитовидной железы. Кровоснабжение, топография возвратных нервов.

- •24.Топография молочной железы, послойное строение, топографо-анатомическое обоснование операций на молочной железе.

- •25.Пути метастазирования опухолей молочной железы, операции при раке молочной железы.

- •26.Послойная топография межреберья.

- •27.Топография сердца и перикарда.

- •28.Топография париетальной плевры, плевральных синусов, кровоснабжение, иннервация плевры, лимфоотток.

- •29.Топография лёгких, корней лёгких.

- •30.Топография средостения.

- •31.Топография грудного отдела пищевода.

- •32.Топография трахеи и бронхов, блуждающих и диафрагмальных нервов.

- •33.Топография непарных и полунепарных вен, грудного протока, симпатического ствола.

- •34.Послойная топография переднебоковой стенки живота.

- •35.Топография белой линии живота, пупочного кольца, влагалища прямых мышц живота.

- •36.Топография пахового канала

- •37.Проекция внутренних органов на переднюю брюшную стенку.

- •38.Топография диафрагмы. Треугольники.

- •39.Топография поясничной области.

- •40.Топография брюшины. Свойства брюшины.

- •41.Клиническое значение сальниковой сумки.

- •42.Клиническое значение преджелудочной и печёночной сумок.

- •43.Обоснвоание возникновения поддиафрагмальных процессов, меры профилактики.

- •44.Топография печени.

- •45.Топография внепечёночных желчных протоков и желчного пузыря.

- •46.Топографо-анатомическая сущность портальной гипертензии и её оперативное лечение.

- •48.Топография желудка.

- •49.Топография двенадцатиперстной кишки.

- •50.Топография панкреас – голотопия, скелетотопия, кровоснабжение, иннервация, отток лимфы. Хирургические доступы.

- •51.Топография тонкой кишки.

- •52.Топография толстой кишки и аппендикса.

- •53.Топография забрюшинного пространства.

- •54.Топография почек и мочеточников.

- •55.Топография таза. Скелет, соединения, мышцы, фасции, клетчаточные пространства.

- •56.Клиническое значение образование брюшины малого таза.

- •57.Топографо-анатомическое обоснование ректального обследования.

- •58.Топография прямой кишки, мочевого пузыря, матки, придатков, уретры.

- •59.Топография дельтовидной и лопаточной области. Распространение гноя по клетчатке. Лопаточный артериальный круг.

- •60.Топография подмышечной впадины. Границы, слои, топография пучка, пути распространения гноя по клетчатке.

- •61.Топография плечевого сустава.

- •62.Топография плеча.

- •63.Топография локтевого сустава и локтевой ямки.

- •64.Топография предплечья.

- •65.Топография кисти.

- •66.Топография ягодичной области.

- •67.Топография тазобедренного сустава.

- •68.Топография передней области бедра. Границы, мышечные ложа. Бедренный треугольник.

- •69.Топография бедренного канала.

- •70.Топография подколенной ямки.

- •71.Топография коленного сустава.

- •72.Топография голени.

- •73.Топография поперечных распилов бедра и голени в средней трети.

- •74.Топография стопы.

- •75.Коллатеральное кровообращение нижних конечностей.

- •1.Определение понятий хирургия и топ.Анатомия. Этапы развития хирургии. История кафедры.

- •2.Понятие о хирургической операции.

- •3.Методы борьбы с кровотечением. Техника остановки кровотечения.

- •4.Проеционные линии сосудов в человеческом теле.

- •5.Пункция магистральных сосудов. Методика Сельдингера.

- •6.Топографо-анатомическое обоснование рентгеноангиографии.

- •7.Сосудистый шов. История его разработок, техника, варианты, принципы.

- •8.Оперативная ангиология. Вклад отечественных учёных.

- •9.Операции при артериальной окклюзии. Открытая и закрытая тромбэктомия, тромбинтимэктомия, варианты шунтирования.

- •10.Свободная кожная пластика.

- •11.Пластика местными тканями.

- •12.Пластика отдалёнными тканями на питающей ножке.

- •13.Эстетическая хирургия.

- •14.Пересадка органов и тканей.

- •15.Пхо ран головы.

- •16.Трепанация черепа. Понятие о костно-пластической трепанации. Хирургические инструменты для операций на черепе.

- •17.Декомпрессивная трепанация по Кушингу.

- •18.Вагосимпатическая блокада по Вишневскому.

- •19.Трахеотомия.

- •20.Операции на щитовидной железе – энуклеация, струмэктомия, гемиструмэктомия. Операции при хемодектомах.

- •21.Хирургическое лечение интра-ретромаммарных маститов.

- •22.Техника плевральной пункции при гемо- и пневмотораксе. Ошибки и осложнения.

- •23.Оперативные доступы к сердцу. Хирургическое лечение ранений сердца.

- •24.Резекция ребра (показания, техника).

- •25.Операции при проникающих ранениях грудной клетки. Пневмоторакс.

- •26.Прокол сердечной сумки.

- •27.Топографо-анатомическое обоснование оперативных доступов к органам брюшной полости. Оптимальный лапаратомный доступ. Тесты Сазон-Ярошевича. Классификация доступов в брюшную полость.

- •28.Правила завершения операций в полости живота. Дренирование брюшной полости.

- •29.Понятие о лапароскопии как методе диагностики и лечения заболеваний органов брюшной полости.

- •30.Слабые места брюшной стенки. Классификация грыж. Принципы оперативного лечения.

- •31.Понятие о скользящих, врождённых и ущемлённых грыжах.

- •32.Тактика хирурга при ревизии брюшной полости по поводу перитонита.

- •33.Этапы развития прямой паховой грыжи.

- •34.Техника операции при прямой паховой грыже.

- •35.Этапы развития косой паховой грыжи.

- •36.Операции при косой паховой грыже.

- •38.Операции при грыжах белой линии живота.

- •39.Операции при пупочных грыжах (по Лексеру, Мейо, Сапежко).

- •40.Принципы энтерорафии. Шов Альберта, Ламбера, Шмидена.

- •41.Техника резекции тонкой кишки.

- •42.Техника и показания к операции наложения противоестественного заднего прохода.

- •43.Техника и показания к операции гастростомии (по Витцелю, Топроверу).

- •44.История развития абдоминальной хирургии. Вклад наших учёных.

- •45.Хирургия желудка. Истории развития. Обоснование резекции и ваготомии.

- •46.Резекция желудка Бильрот 1 и 2. Дата первой операции в России.

- •47.Топографо-анатомическое обоснование швов печени. Техника выполнения.

- •48.Операции на желчном пузыре.

- •49.Аппендэктомия доступом по Волковичу-Дьяконову.

- •50.Оперативная хирургия почек. Нефрэктомия и пиелотомия.

- •51.Высокое сечение мочевого пузыря.

- •52.Пункция суставов – тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого.

- •53.Современные методы ампутаций конечностей.

- •Трехмоментная ампутация

- •54.Показания к ампутации и техника. Обработка костного опила, культи нерва и магистрального сосуда.

- •Противопоказания к ампутации и экзаркуляции

- •В настоящее время применяется два способа обработки надкостницы

- •57.Техника костно-пластической ампутации бедра по Гритти-Альбрехту.

- •58.Воспалительные заболевания пальцев (панариции) и техника операций при них.

- •59.Локализация флегмон кисти и техника операций при них.

- •60.Шов и пластика сухожилий.

- •61.Шов нервов.

- •62.Хирургические инструменты. Классификация, правила пользования.

- •63.Хирургические узлы и швы. Виды, назначение. Правила вязания, наложение и снятие.

- •64. Современные требования к лапароскопическому доступу.

- •65.Определение эндоскопической хирургии. Этапы развития.

67.Топография тазобедренного сустава.

По своему положению тазобедренный сустав относится к двум областям: к ягодичной области и к передней области бедра.

Сустав образован вертлужной впадиной (acetabulum) тазовой кости и головкой бедренной кости. Со всех сторон его прикрывают мышцы, из которых непосредственно покрывают капсулу и связочный аппарат сустава следующие: спереди — m. iliopsoas с расположенным кнаружи от него m. rectus femoris и кнутри — m. pectineus; латерально — m. gluteus minimus; сзади — тт. piriformis, obturatorius internus и gemelli, obturatorius externus и quadratus femoris; снизу — m. obturatorius externus.

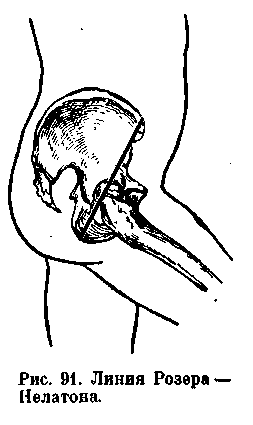

Оба вертела, большой и малый, находятся вне полости сустава, причем большой вертел обычно хорошо прощупывается, а малый — лишь иногда, при резком исхудании, книзу от середины паховой связки. Если слегка согнуть бедро в тазобедренном суставе, то верхушка большого вертеле окажется расположенной на линии, соединяющей переднюю верхнюю подвздошную ость с вершиной седалищного бугра (линия Розера-Нелатона). Смещение верхушки вертела с этой линии указывает на вывих в тазобедренном суставе, coxa vara или перелом шейки бедра.

Проекция тазобедренного сустава определяется таким образом, что намечается линия, соединяющая spina iliaca anterior superior c tuberculum pubicum. Проходящий через середину ее перпендикуляр делит головку бедра на две почти равные части.

Сочленовная поверхность суставной впадины увеличивается за счет хрящевого кольца, labrum acetabulare, окаймляющего ее по краям. Головка бедренной кости соединена с краями incisura acetabuli посредством круглой внутрисуставной связки — lig. capitis femoris.

Капсула тазобедренного сустава прикрепляется к тазовой и бедренной костям таким образом, что большая часть хрящевого кольца и вся передняя поверхность шейки бедренной кости находятся в полости сустава, между тем как сзади латеральная четверть шейки остается вне полости сустава. Капсула сустава укреплена тремя связками, из которых передняя lig. iliofemorale представляет самую прочную связку человеческого тела. Медиальную часть суставной капсулы укрепляет lig. pubofemorale, заднюю — lig. Ischiofemorale.

Между lig. iliofemorale и pubofemorale, с одной стороны, и m. iliopsoas — с другой, книзу и несколько кнаружи от eminentia iliopectinea располагается большая bursa iliopectinea. Примерно в 10% случаев она сообщается с полостью сустава.

"Слабые" участки капсулы сустава имеются сзади и снизу (в районе lig. ischiofemorale, где отмечается выпячивание синовиальной оболочки и проходит сухожилие наружной запирательной мышцы) и спереди, где имеется сообщение полости сустава с buisa iliopectinea. При гнойном поражении тазобедренного сустава в этих местах может произойти прорыв гноя, что обусловливает возможность распространения его по разным направлениям. Так, вдоль сухожилия наружной запирательной мышцы может образоваться затек гноя в ягодичной области, а по верхнему краю этой мышцы гной может достичь запирателъного канала и через него проникнуть в малый таз, а оттуда в забрюшинное пространство. Из-под внутреннего края m. iliopsoas гной может распространиться путем отслойки m. pectineus в ложе приводящих мышц бедра, а из-под наружного края этой мышцы — под прямую мышцу бедра с образованием затека между ней и средней широкой мышцей.

ЗАДНЯЯ ОБЛАСТЬ БЕДРА (REGIO POSTERIOR)

Кожу задней области бедра иннервируют: снаружи — ветви п. cutaneus femoris, lateralis изнутри — ветви nn. genitofemoralis, femoralis и obturatorius, остальную часть задней поверхности — п. cutaneus femoris posterior. Последний проходит по срединной линии бедра между листками широкой фасции и становится поверхностным обычно в нижней трети бедра. Ветви заднего кожного нерва бедра по пути прободают широкую фасцию и иннервируют покровы.

Мускулатура представлена мышцами, сгибающими голень. Их три: двуглавая мышца бедра (m. biceps femoris), полусухожильная (т. semitendinosus) и полуперепончатая (m. semimembranosus), все они начинаются от седалищного бугра. Латеральнее других располагается длинная головка двуглавой мышцы, которая соединяется с начинающей ниже (от шероховатой линии) короткой головкой, образуя общее с ней сухожилие. Медиально от m. biceps femoris лежит m. semitendinosus, а еще далее медиально и кпереди — m. semimembranosus.'Сухожилия обеих мышц переходят на внутреннюю поверхность большеберцовой кости. По направлению к подколенной ямке перечисленные мышцы расходятся, ограничивая верхний угол подколенной ямки.

Между мышцами задней области бедра проходят седалищный нерв и ветви глубокой артерии бедра с сопровождающими венами. Выйдя из-под края большой ягодичной мышцы, нерв на коротком протяжении лежит непосредственно под широкой фасцией, не будучи покрыт мышцами, затем его покрывает длинная головка m. biceps, а еще дистальнее он проходит в борозде между сгибающими мышцами, имея везде на бедре впереди себя m. adductor magnus.