- •Тема 1. Конструкция разрезных пролетные строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.1.Область применения и компоновка сборных плитных пролетных строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.2. Конструкция и армирование блоков плитных пролетных строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.3. Область применения и компоновка сборных ребристых пролетных строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.4. Конструкция и армирование балок ребристых пролетных строений

- •1.5. Конструкция каркасно-стержневого анкера(рис.1.11)

- •1.6. Сборные разрезные ребристые пролетные строения с арматурой, напрягаемой на бетон

- •1.7. Конструкция продольного шва омоноличивания по плите и конструкция омоноличивания по диафрагмам в ребристых пролетных строениях с напрягаемой арматурой

- •1.8 Тангенциальные опорные части ребристых пролетных строений.

- •Тема 2: « Температурно -неразрезные пролетные строения»

- •1. Понятие о температурно-неразрезных пролетных строениях

- •2.Способы получения температурно-неразрезных пролетных строений.

- •3.Конструкция узла объединения ребристых пролетных строений в температурно -неразрезные.

- •4.Конструкция узла объединения плитных пролетных строений в температурно-неразрезные

- •Тема 3. Неразрезные пролетные строения

- •1. Достоинства неразрезных пролетных строений.

- •2.Виды сборных и монолитных неразрезных пролетных строений

- •3. Конструктивные формы поперечных сечений неразрезных пролетных строений.

- •4. Армирование неразрезных пролетных строений.

- •1) Опорные части стаканного типа(рис.4.1)

- •2) Комбинированные опорные части(рис.4.2)

- •Тема 5: Деформационные швы и сопряжение моста с насыпью

- •Назначение и виды деформационных швов

- •Конструкция закрытого деформационного шва (рис.5.1).

- •Конструкция заполненных деформационных швов(рис. 5.2 и 5.3).

- •Сопряжение моста с насыпью

- •Тема 6 Опоры неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов

- •1. Область применения и конструкция монолитных и сборно-монолитных промежуточных опор. Защита их от ледохода.

- •2.Область применения и конструкция промежуточных опор на оболочках и буровых столбах. Защита их от ледохода.

- •Основная идея и средство приближенного определения усилий в балках с учетом пространственной работы пролетного строения.

- •2.Виды поперечных линий влияния нагрузки и их зависимость от жесткости поперечных связей и вида пролетного строения.

- •3. Расчетные случаи воздействия временной нагрузки ак

- •4.Учет многополосности движения на проезжей части при загружении поперечной линии влияния нагрузки .

- •5.Расчетные формулы для вычисления коэффициента поперечной установки ( рис.7.8)-1 схема загружения)

- •Получение продольных линий влияния изгибающих моментов и поперечных сил для расчетных сечений неразрезных балок и правила их загружения.

- •Расчетные формулы для изгибающих моментов и поперечных сил в сечениях балок неразрезных пролетных строений с учетом их пространственной работы под воздействием постоянной и временной нагрузок.

- •Тема 11: Подбор сечений предварительно напряженных балок.

- •Основы методики строгого расчета при подборе сечения балок

- •Расположение арматуры в поперечном направлении.

- •2. Расположение напрягаемой арматуры в продольном направлении в разрезном пролетном строении.

- •3. Расположение напрягаемой арматуры в продольном направлении в неразрезных пролетных строениях.

- •2.Расчет на прочность сжатых железобетонных элементов мостов с расчетным эксцентриситетом r ( п. 3.69).

- •2. Теоретические основы расчета деформаций пролетных строений железобетонных мостов. Определение деформаций пролетных строений железобетонных мостов: прогибов и углов поворота.

- •3.Факторы, определяющие особенности деформирования железобетонных пролетных строений

- •4. Расчетные формулы сНиП для определения прогибов и углов поворота

- •Учтем далее, что расстояние от центра тяжести площади сжатого бетона до центра всего сечения определяется формулой

- •2.Расчет местных напряжений в зоне передачи усилий предварительного напряжения.

- •Диафрагменные ребристые или коробчатые пролетные строения с недеформируемым контуром поперечного сечения, составленного из тонкостенных стержней.

- •Бездиафрагменные коробчатые пролетные строения с замкнутым деформируемым поперечным сечением (рис.19.5).

- •Тема 20 .Рамные железобетонные мосты.

- •1. Схемы и виды рамных железобетонных мостов. Особенности рамных мостов.

- •3. Особенности конструкций рамных мостов малых пролетов.

- •1. Типы поперечных сечений ригелей рамных мостов средних и больших пролетов и особенности

- •3. Узел опирания подвесной балки рамно-балочного моста на ригель(рис.21.4)

- •4. Пример современного рамного моста

- •5. Особенности расчета рамных мостов

- •1. Особенности и области применения арочных железобетонных мостов.

- •2. Виды арочных железобетонных мостов

- •3. Конструкции арочных мостов со сплошными сводами

- •3. Конструкции мостов с раздельными арками.

- •3.4. Форма и размеры поперечного сечения арок

- •3.5. Изменение сечения арки по длине пролета

- •3.6. Армирование раздельных арок.

- •3.7. Шарниры арочных мостов

- •3.8. Особенности конструкции арочных мостов с ездою понизу и посередине.

- •3.9. Опоры арочных мостов

- •Материалы для деревянных мостов.

- •2.Особенности строения древесины .

- •Особенности механических свойств древесины.

- •5. Компоновка и основные типы конструктивных решений деревянных мостов малых пролетов.

- •6. Конструкция проезжей части

- •7. Конструкции пролетных строений из простых прогонов

- •8. Конструкции пролетных строений из сложных прогонов

- •9. Конструкции пролетных строений из клеефанерных блоков

- •10. Опоры мостов малых пролетов

- •11. Сопряжение моста с насыпями подходов

- •1. Компоновка и основные типы конструктивных решений деревянных мостов

- •2. Конструкция проезжей части мостов

- •3. Пролетные строения с клееными балками

- •4. Пролетные строения с дерево - металлическими фермами Гау—Журавского

- •5. Пролетные строения с дощато-гвоздевыми фермами

4. Пролетные строения с дерево - металлическими фермами Гау—Журавского

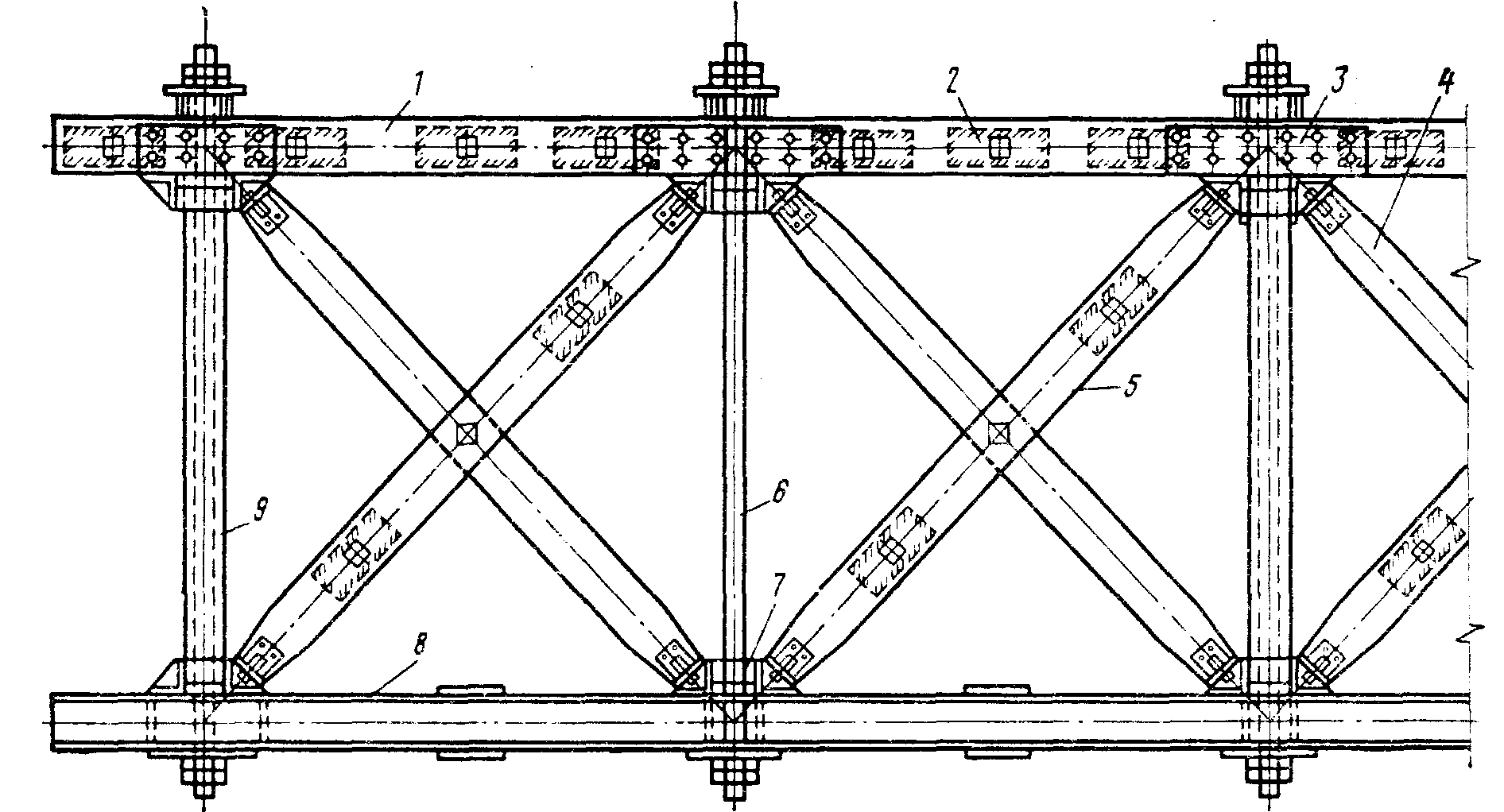

Фермы Гау—Журавского (рис.9) состоят из деревянного верхнею и металлического нижнего поясов и крестовой решетки, образуемой из перекрестных раскосов и вертикальных металлических тяжей. Кроме того, по концам фермы и около концов секций ферм также располагаются деревянные стойки. Присоединение раскосов в узлах ферм производится простым упором в специальные узловые подушки, в связи с этим раскосы могут воспринимать только сжимающие усилия. Включение раскосов в работу осуществляется путем натяжения металлических тяжей, торцы раскосов при этом плотно прилегают к узловым подушкам. Из двух раскосов, находящихся в одной панели, в зависимости от положения нагрузки в пролете на сжатие работает только один из них, а другой выключается из работы. В связи с этим при любом положении нагрузки ферма с крестообразной решеткой работает всегда как раскосная ферма со сжатыми раскосами и растянутыми тяжами.

В деревометаллической ферме Гау—Журавского с металлическим нижним поясом деревянные элементы работают только на сжатие, а металлические — только на растяжение.

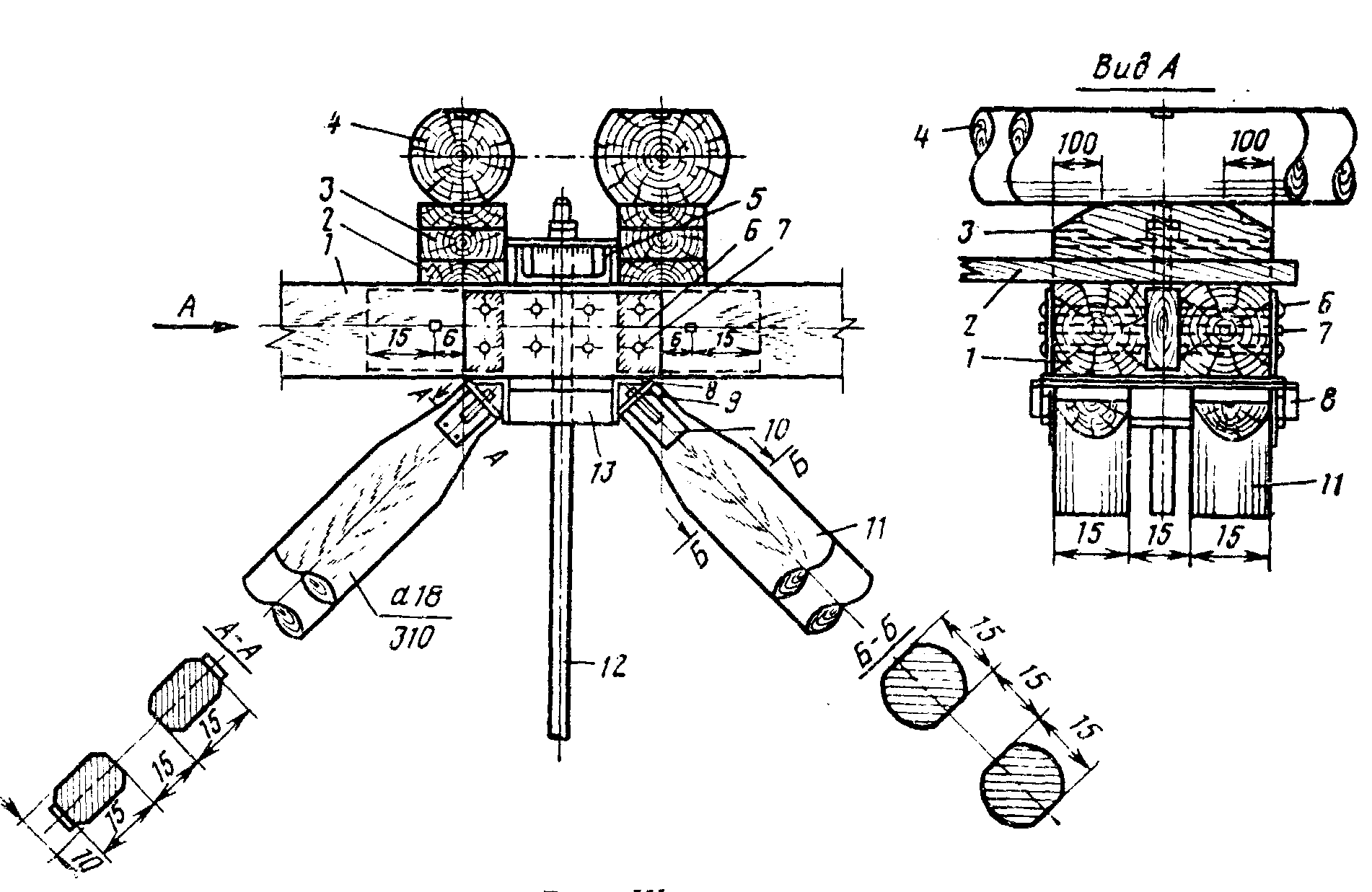

Расчетную высоту фермы принимают из условия жесткости равной 1/8-1/12 расчетного пролета. Длина панели фермы зависит от высоты фермы и угла наклона раскосов, который назначают обычно 45°. Для уменьшения длины панели угол наклона раскосов увеличивают до 60°. Фермы Гау—Журавского могут собираться из плоских секций или пространственных блоков.Верхний пояс 1 ферм Гау—Журавского образуется из двух ветвей брусьев или окантованных бревен, расположенных в один ярус. По середине панели и около узлов фермы брусья соединяются болтами через прокладку 2 ( рис. 9).

Рис. 9. Опорный блок фермы Гау—Журавского:

1- верхний пояс; 2 — прокладка; 3 — узловая подушка верхнего пояса; 4 — нисходящий раскос; 5 — восходящий раскос; 6 — тяж; 7 — узловая подушка нижнего пояса; 8 — нижний пояс; 9 — опорная стойка

Нижний пояс образуется из двух швеллеров, соединенных между собой вертикальными диафрагмами в узлах фермы, а по середине панели пояса — горизонтальными планками.

Сечение поясов ферм принимают по всей длине пролета постоянным. Во всех панелях восходящие от опор к середине раскосы выполняют из двух брусьев в поперечном сечении, а нисходящие — из одного. Это соответствует различию сжимающих условий в этих раскосах. Брусья нисходящих раскосов пропускают между брусьями восходящих раскосов. В месте пересечения брусья раскосов скрепляют между собой болтом.

Наибольшее усилие имеет восходящий раскос в крайней от опоры панели. Нисходящий раскос в этой панели осевых усилий не имеет, однако он обеспечивает жесткость опорного блока и устойчивость восходящего раскоса, уменьшая его свободную длину.

Тяжи выполняют из круглых стальных стержней диаметром 35—45 мм, их концы имеют винтовую резьбу.

Пояса и решетки соединяют в узлах фермы с помощью металлических подушек. Чтобы исключить возникновение в узлах моментов от внецентренного приложения усилий, узлы фермы конструируют так, чтобы оси всех элементов, сходящихся в узле, пересекались в одной точке.

Основу верхнего узла фермы Гау—Журавского (рис. 10) составляет сварная деталь, включающая корытообразный элемент с упорными уголками и пластинами для опирания раскосов. Корытообразный элемент включает две вертикальные пластины, приваренные к горизонтальному листу.

Рис. 10. Верхний узел фермы Гау— Журавского:

1—пояс- 2 — распорки связей; 3 — центрирующая подушка; 4~ поперечная балка; 5—коротыш швеллера; 6 - накладка; 7 - нагель; 8 - упорный уголок: 9 — упорная пластина; 10-фиксатор; 11— раскос; 12 — тяж; 13 — диафрагма

Вертикальные пластины крепят к верхнему поясу фермы с помощью глухих нагелей через заранее просверленные отверстия. Концы раскосов опиливаются перпендикулярно их оси и упираются в металлические пластины, приваренные к полкам уголков. Необходимое положение раскоса в узловой подушке обеспечивается специальными фиксаторами, прикрепленными гвоздями к раскосу и вставляемыми в отверстия в пластинках упорных уголков. Между вертикальными полками уголков для исключения их изгиба ставят диафрагмы.

Между брусьями верхнего пояса пропускают металлический тяж и закрепляют гайкой на коротыше из швеллера с наваренной на нем металлической пластинкой.

Над верхним узлом около коротыша к верхнему поясу закрепляют распорки горизонтальных связей. На распорки укладывают центрирующие подушки, а на них опирают поперечные балки проезжей части. Центрирующие подушки обеспечивают равномерное распределение нагрузки от поперечных балок между ветвями верхнего пояса.

Узел нижнего пояса имеет аналогичную конструкцию, но упорные уголки в нем приварены непосредственно к верхним полкам швеллеров пояса.

Стыкование блоков фермы осуществляется в панели с помощью поясных стыковых накладок и стыковых раскосов. Стыки верхнего и нижнего поясов устраивают в одном сечении по вертикали.

Рис. 11 Стыки поясов фермы Гау—Журавского:

а — верхнего пояса; б — нижнего пояса

На рис. 11 приведены конструкция стыков верхнего и нижнего поясов ферм. Стык верхнего пояса осуществляется путем приторцовки поясов 1 и обжатием пояса парными накладками 2 и болтами 3.

Стык нижнего пояса осуществляется парными листовыми накладками 1 по стенкам швеллеров с помощью болтов 2.

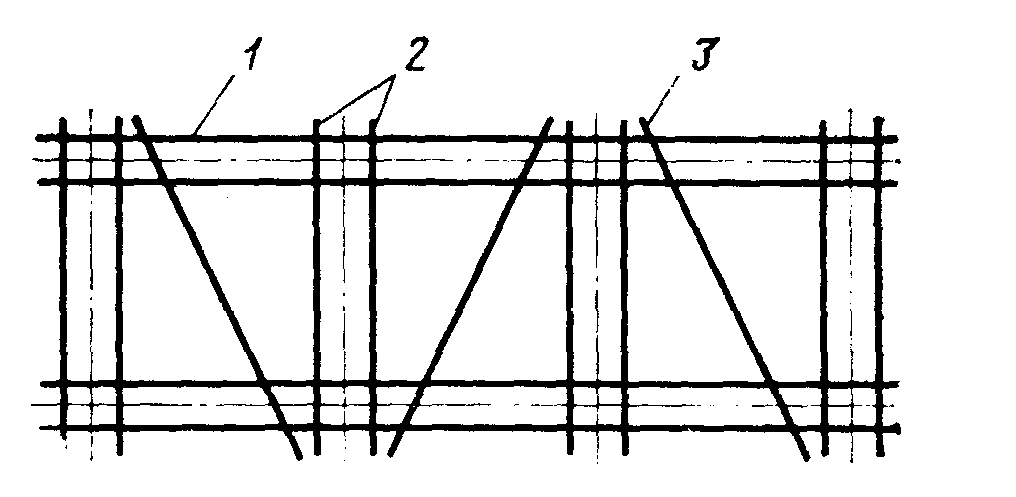

Рис. 12. Схемы верхних горизонтальных связей ферм Гау –Журавского

Верхние горизонтальные связи в пролетных строениях с фермами Гау—Журавского устраивают треугольной формы с дополнительными стойками (рис. 12). Раскосы 3 и распорки 2 этих связей выполняют из досок и крепят к поясам 1 гвоздями.

Нижние связи обычно имеют раскосую систему и выполняют из металлических уголков. Раскосы крепят болтами к фасонкам, приваренным к поясам.

Поперечные связи по длине моста устанавливают над опорами и по концам ферм. Их устраивают в виде щитов из дощатой перекрестной стенки.