- •Тема 1. Конструкция разрезных пролетные строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.1.Область применения и компоновка сборных плитных пролетных строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.2. Конструкция и армирование блоков плитных пролетных строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.3. Область применения и компоновка сборных ребристых пролетных строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.4. Конструкция и армирование балок ребристых пролетных строений

- •1.5. Конструкция каркасно-стержневого анкера(рис.1.11)

- •1.6. Сборные разрезные ребристые пролетные строения с арматурой, напрягаемой на бетон

- •1.7. Конструкция продольного шва омоноличивания по плите и конструкция омоноличивания по диафрагмам в ребристых пролетных строениях с напрягаемой арматурой

- •1.8 Тангенциальные опорные части ребристых пролетных строений.

- •Тема 2: « Температурно -неразрезные пролетные строения»

- •1. Понятие о температурно-неразрезных пролетных строениях

- •2.Способы получения температурно-неразрезных пролетных строений.

- •3.Конструкция узла объединения ребристых пролетных строений в температурно -неразрезные.

- •4.Конструкция узла объединения плитных пролетных строений в температурно-неразрезные

- •Тема 3. Неразрезные пролетные строения

- •1. Достоинства неразрезных пролетных строений.

- •2.Виды сборных и монолитных неразрезных пролетных строений

- •3. Конструктивные формы поперечных сечений неразрезных пролетных строений.

- •4. Армирование неразрезных пролетных строений.

- •1) Опорные части стаканного типа(рис.4.1)

- •2) Комбинированные опорные части(рис.4.2)

- •Тема 5: Деформационные швы и сопряжение моста с насыпью

- •Назначение и виды деформационных швов

- •Конструкция закрытого деформационного шва (рис.5.1).

- •Конструкция заполненных деформационных швов(рис. 5.2 и 5.3).

- •Сопряжение моста с насыпью

- •Тема 6 Опоры неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов

- •1. Область применения и конструкция монолитных и сборно-монолитных промежуточных опор. Защита их от ледохода.

- •2.Область применения и конструкция промежуточных опор на оболочках и буровых столбах. Защита их от ледохода.

- •Основная идея и средство приближенного определения усилий в балках с учетом пространственной работы пролетного строения.

- •2.Виды поперечных линий влияния нагрузки и их зависимость от жесткости поперечных связей и вида пролетного строения.

- •3. Расчетные случаи воздействия временной нагрузки ак

- •4.Учет многополосности движения на проезжей части при загружении поперечной линии влияния нагрузки .

- •5.Расчетные формулы для вычисления коэффициента поперечной установки ( рис.7.8)-1 схема загружения)

- •Получение продольных линий влияния изгибающих моментов и поперечных сил для расчетных сечений неразрезных балок и правила их загружения.

- •Расчетные формулы для изгибающих моментов и поперечных сил в сечениях балок неразрезных пролетных строений с учетом их пространственной работы под воздействием постоянной и временной нагрузок.

- •Тема 11: Подбор сечений предварительно напряженных балок.

- •Основы методики строгого расчета при подборе сечения балок

- •Расположение арматуры в поперечном направлении.

- •2. Расположение напрягаемой арматуры в продольном направлении в разрезном пролетном строении.

- •3. Расположение напрягаемой арматуры в продольном направлении в неразрезных пролетных строениях.

- •2.Расчет на прочность сжатых железобетонных элементов мостов с расчетным эксцентриситетом r ( п. 3.69).

- •2. Теоретические основы расчета деформаций пролетных строений железобетонных мостов. Определение деформаций пролетных строений железобетонных мостов: прогибов и углов поворота.

- •3.Факторы, определяющие особенности деформирования железобетонных пролетных строений

- •4. Расчетные формулы сНиП для определения прогибов и углов поворота

- •Учтем далее, что расстояние от центра тяжести площади сжатого бетона до центра всего сечения определяется формулой

- •2.Расчет местных напряжений в зоне передачи усилий предварительного напряжения.

- •Диафрагменные ребристые или коробчатые пролетные строения с недеформируемым контуром поперечного сечения, составленного из тонкостенных стержней.

- •Бездиафрагменные коробчатые пролетные строения с замкнутым деформируемым поперечным сечением (рис.19.5).

- •Тема 20 .Рамные железобетонные мосты.

- •1. Схемы и виды рамных железобетонных мостов. Особенности рамных мостов.

- •3. Особенности конструкций рамных мостов малых пролетов.

- •1. Типы поперечных сечений ригелей рамных мостов средних и больших пролетов и особенности

- •3. Узел опирания подвесной балки рамно-балочного моста на ригель(рис.21.4)

- •4. Пример современного рамного моста

- •5. Особенности расчета рамных мостов

- •1. Особенности и области применения арочных железобетонных мостов.

- •2. Виды арочных железобетонных мостов

- •3. Конструкции арочных мостов со сплошными сводами

- •3. Конструкции мостов с раздельными арками.

- •3.4. Форма и размеры поперечного сечения арок

- •3.5. Изменение сечения арки по длине пролета

- •3.6. Армирование раздельных арок.

- •3.7. Шарниры арочных мостов

- •3.8. Особенности конструкции арочных мостов с ездою понизу и посередине.

- •3.9. Опоры арочных мостов

- •Материалы для деревянных мостов.

- •2.Особенности строения древесины .

- •Особенности механических свойств древесины.

- •5. Компоновка и основные типы конструктивных решений деревянных мостов малых пролетов.

- •6. Конструкция проезжей части

- •7. Конструкции пролетных строений из простых прогонов

- •8. Конструкции пролетных строений из сложных прогонов

- •9. Конструкции пролетных строений из клеефанерных блоков

- •10. Опоры мостов малых пролетов

- •11. Сопряжение моста с насыпями подходов

- •1. Компоновка и основные типы конструктивных решений деревянных мостов

- •2. Конструкция проезжей части мостов

- •3. Пролетные строения с клееными балками

- •4. Пролетные строения с дерево - металлическими фермами Гау—Журавского

- •5. Пролетные строения с дощато-гвоздевыми фермами

10. Опоры мостов малых пролетов

Опоры деревянных мостов малых пролетов могут быть свайными, рамными, свайно-рамными и клеточными.

Свайные опоры являются основными для деревянных мостов малых пролетов. Они создают высокую продольную и поперечную жесткость мостов, дают небольшие осадки, характеризуются наименьшей трудоемкостью изготовления. Свайные опоры применяют во всех случаях, когда грунт допускает забивку свай. Сваи забивают в грунт на глубину не меньше 3,5—4 м.

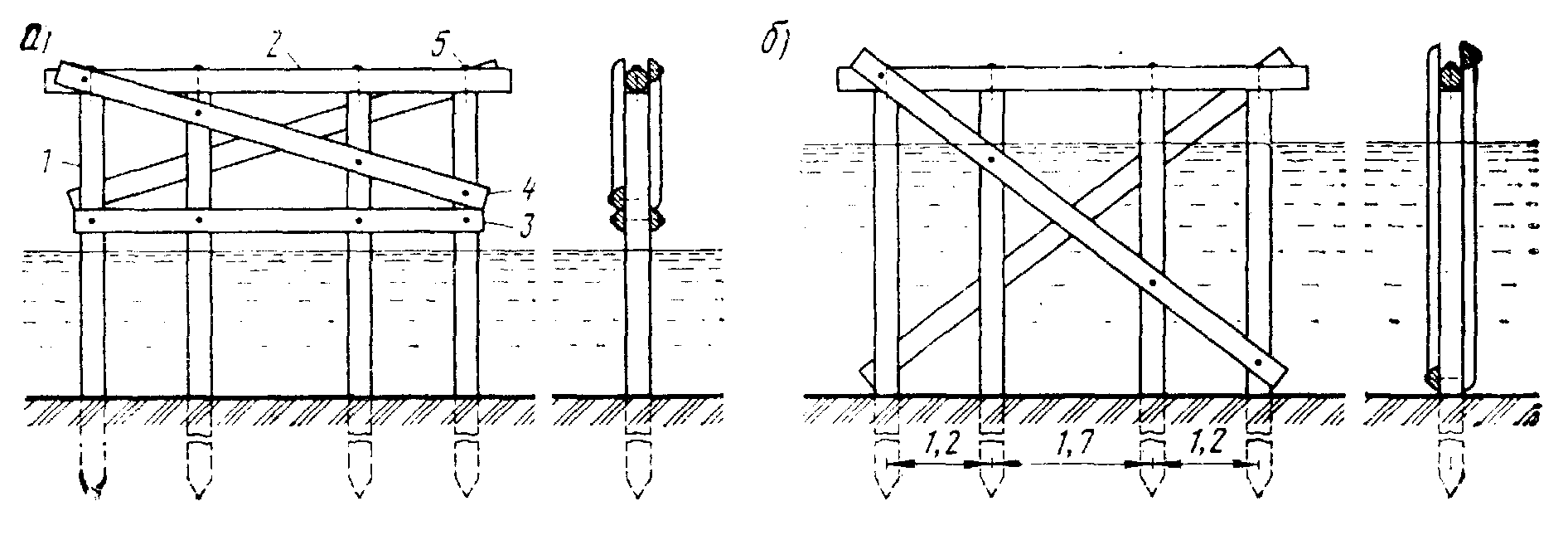

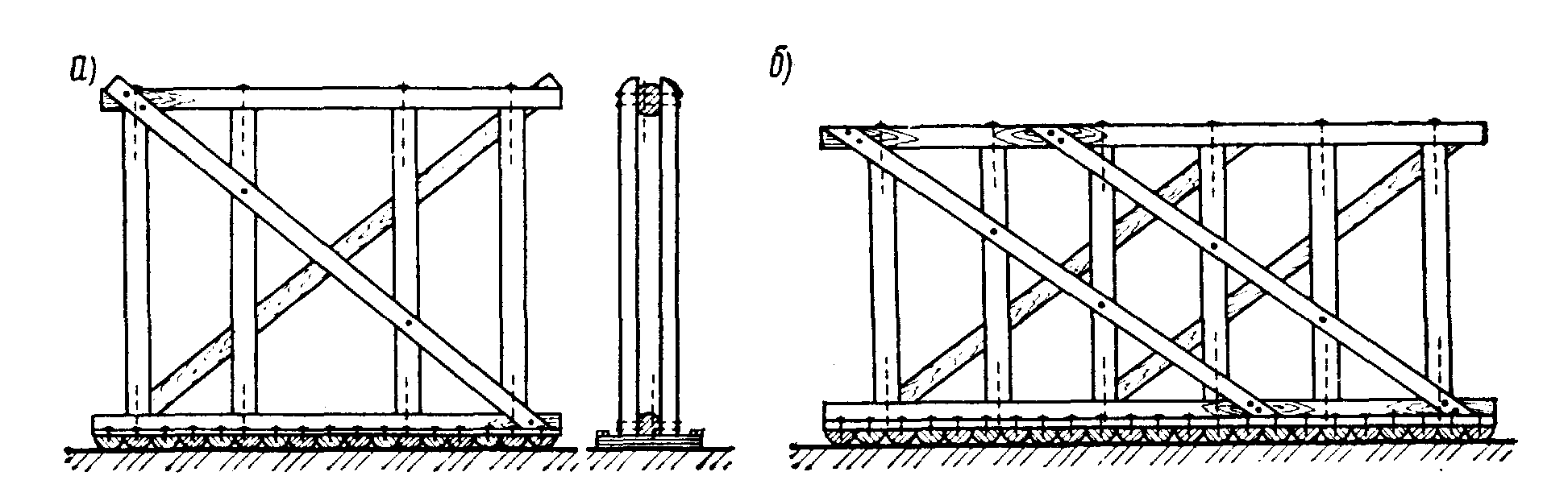

Рис. 20. Схема плоской свайной опоры однопутного моста:

1 — свая; 2 — насадка; 3 — схватка; 4 — диагональная схватка; 5 — штырь

Плоская свайная опора (рис. 20, а, б) состоит из свай, насадки, поперечных связей в виде горизонтальных и диагональных схваток. Поперечные связи обеспечивают поперечную жесткость опоры. Схема связей изменяется в зависимости от глубины воды и положения насадки над уровнем воды.

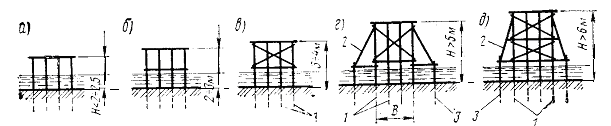

Рис. 20. Схемы свайных опор:

1 — коренная свая; 2 — укосина; 3 —- откосная свая

При высоте опоры до 2 м ее жесткость обеспечивается без постановки поперечных связей (рис. 21, а). При высоте опор 2—3 м для обеспечения их поперечной жесткости ставят горизонтальные (рис. 21,б), а при высоте больше 3—4 м и диагональные схватки (рис. 21, в).

При высоте опор больше 4 м для увеличения их поперечной жесткости и лучшего сопротивления горизонтальным воздействиям ставят укосины, которые своими нижними концами упираются в дополнительные откосные сваи (см. рис. 21, г), связанные с коренными сваями горизонтальными схватками. В опорах высотой больше 6 м поперечные сваи разделяют горизонтальными схватками на ярусы высотой 3—4 м (рис. 21, д). Нижние горизонтальные схватки в опорах ставят на 0,3—0,5 м выше уровня меженных вод.

Количество коренных свай в опоре однопутного моста обычно четыре, двухпутного моста — шесть. Расстояния между сваями принимают из условия обеспечения наиболее выгодной работы насадки. Диаметр сваи с тонкого конца составляет 16—20 см.

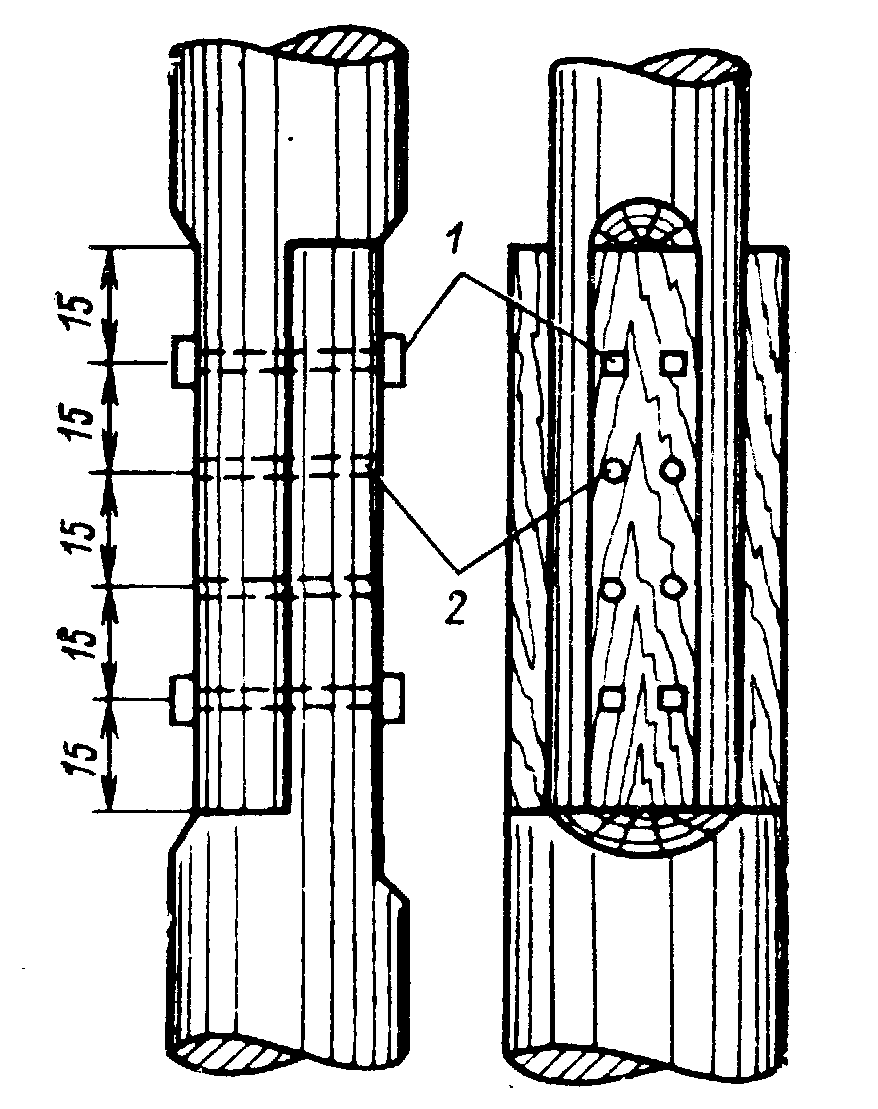

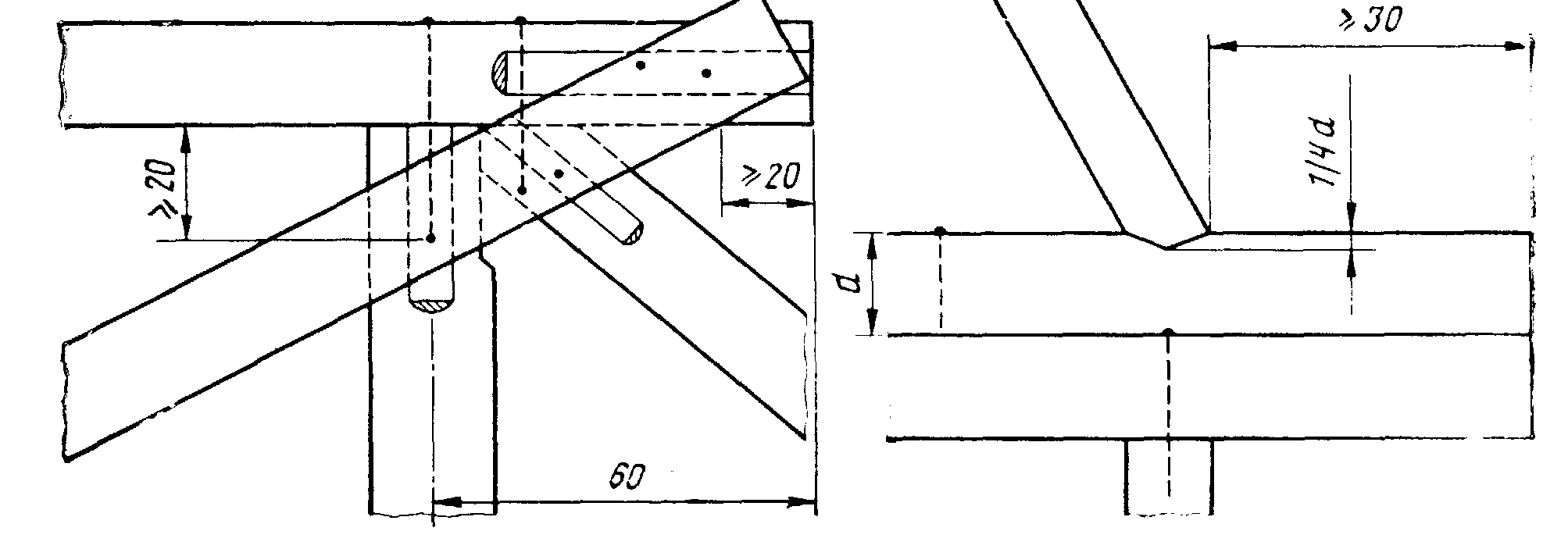

При большой высоте опоры сваи приходится наращивать по длине. Наращивание производится вполдерева (рис. 22) с помощью болтов и нагелей d = 20 мм.

Рис.22. Схема наращивания свай.

Длину сроста для всех диаметров свай принимают 75 см. Для повышения поперечной жесткости опор плоскость стески бревен в стыке должна быть параллельна оси моста.

Насадка обычно представляет собой опиленное на два канта бревно, имеющее по всей длине постоянную высоту. Диаметр насадки с тонкого конца принимают в пределах 24—27 см. В этом случае высота насадки составляет 20—23 см. Ширину стески насадок целесообразно иметь несколько больше половины их диаметра, что обеспечивает условие прочности по смятию древесины поперек волокон. В двухпутных мостах в связи с меньшими расстояниями между сваями и увеличением числа площадок смятия диаметр насадок получается несколько меньшим, чем в однопутных мостах.

Крепление насадки к каждой свае осуществляется заершенным штырем d=16мм см и длиной не менее двух толщин насадки. Для штырей в насадке заранее необходимо сверлить отверстия.

Схватки поперечных связей в опорах выполняют из пластин, прикрепляемых к насадке и сваям штырями d =16 мм, или из досок толщиной не менее 5 см, прибиваемых гвоздями. Насадка в местах присоединения к ней схваток подтесывается с боков до толщины, равной толщине свай.

Для обеспечения продольной устойчивости моста при высоте опор более 2 м целесообразно устанавливать продольные связи. Элементы связей могут быть выполнены из пластин d=20 - 22 см или бревен небольшого диаметра, которые необходимо крепить к сваям штырями d =16мм через заранее просверленные отверстия в схватках. При длине схваток до 5 м допускается применять доски толщиной 8 см. В опорах, возвышающихся над уровнем воды более 1,5 м, и при пролетах до 6 м схватки располагают только в надводной части опор (рис. 23). При этом, кроме диагональных ставят горизонтальные схватки у воды, располагая их по одной с каждой стороны моста.

Рис. 23. Схема прикрепления элементов продольных связей к сваям

При скальном или каменистом грунте, не допускающем забивки свай, а также при плотных песчаных и гравелистых грунтах опоры могут быть рамными, без забивки свай. Применение таких опор требует принятия специальных мер от сдвига их течением.

Рамные опоры целесообразны в мостах через суходолы, скотопрогоны, а также в путепроводах, где опоры располагаются на сухом месте. Их закладывают в котлованах непосредственно на естественном грунте.

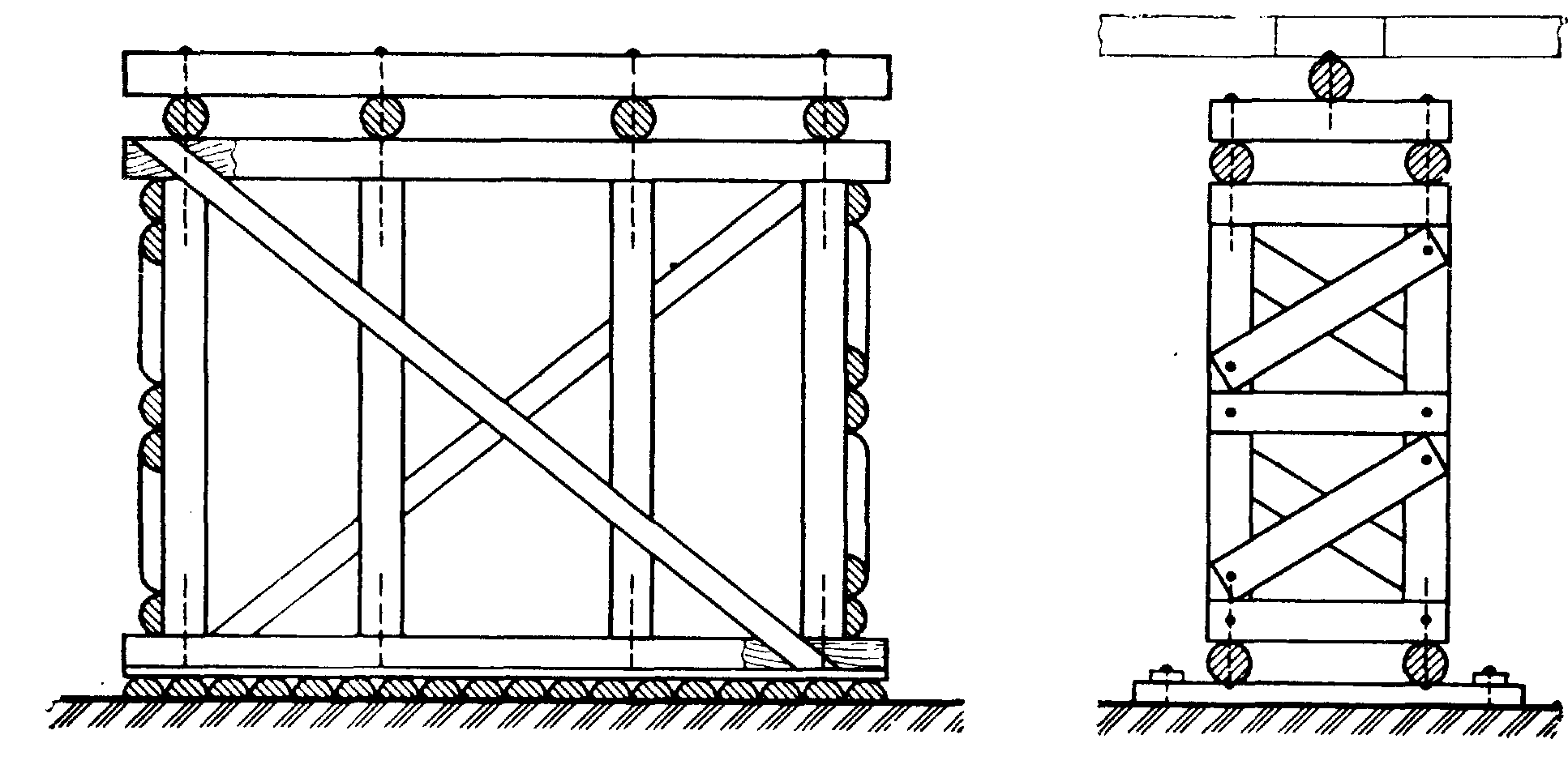

Рис. 24. Схема плоской рамной опоры

Рамная опора включает в себя насадку, стойки, лежень, диагональные схватки и подкладки.

В рамных опорах однопутных мостов применяют четыре (рис, 24, а), а в двухпутных мостах (рис. 24, б) —шесть стоек.

Рамные опоры, как и свайные, возводят плоскими или башенными. Плоские рамные опоры применяют при высоте до 5 м, при большей высоте применяются башенные рамные опоры.

В башенных опорах (рис. 25) плоские рамы соединяют между собой продольными диагональными и горизонтальными схватками.

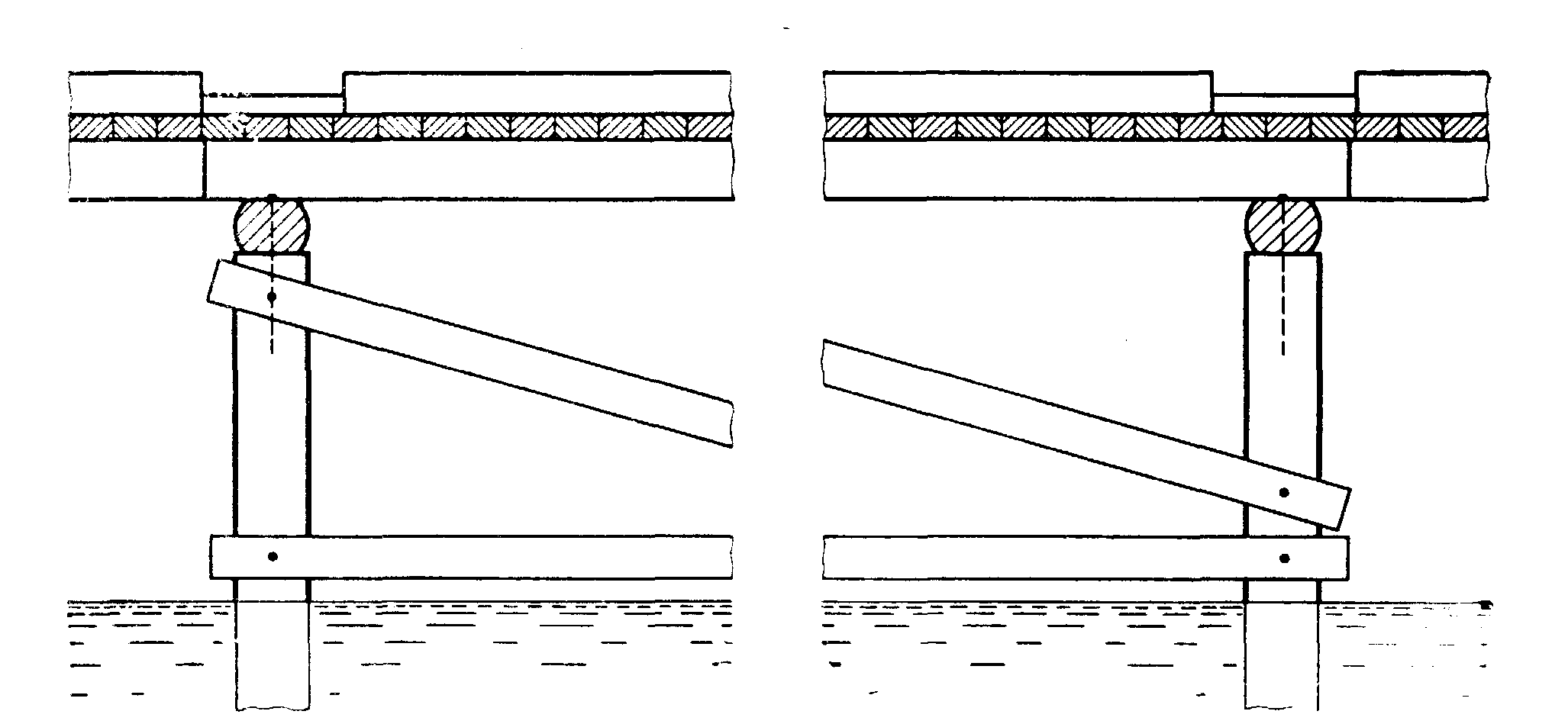

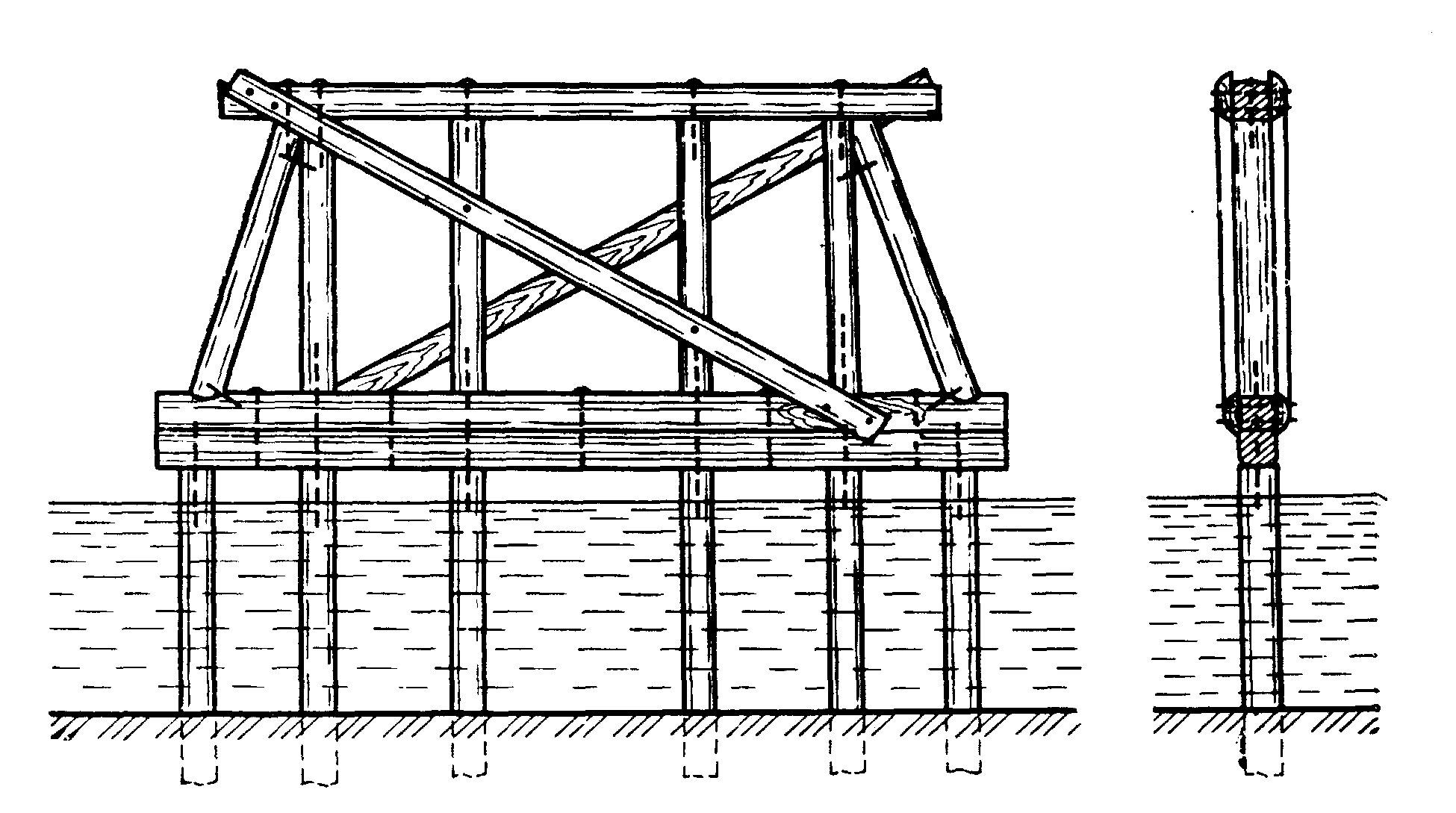

Свайно-рамные опоры (рис. 26) возводят тогда, когда пролетное строение располагается на большой высоте над уровнем воды, когда наращивание свай целесообразно заменять установкой заранее изготовленных рамных надстроек.

Рис.25. Схема башенной рамной опоры

Рис.26. Схема плоской свайно-рамной опоры.

Свайно-рамная опора состоит из свайного ростверка и рамной надстройки. Лежни рам соединяются с насадками свайного ростверка штырями. При высоте опоры более 4,0 м рамы снабжаются укосинами, устанавливаемыми с уклоном от 4 : 1 до 3 : 1. Верхний конец укосины прирубается к свае и насадке (рис. 27, слева), а нижний врезается в лежень и крепится металлической скобой (рис.27, справа).

Рис.27. Узлы свайно-рамной опоры.

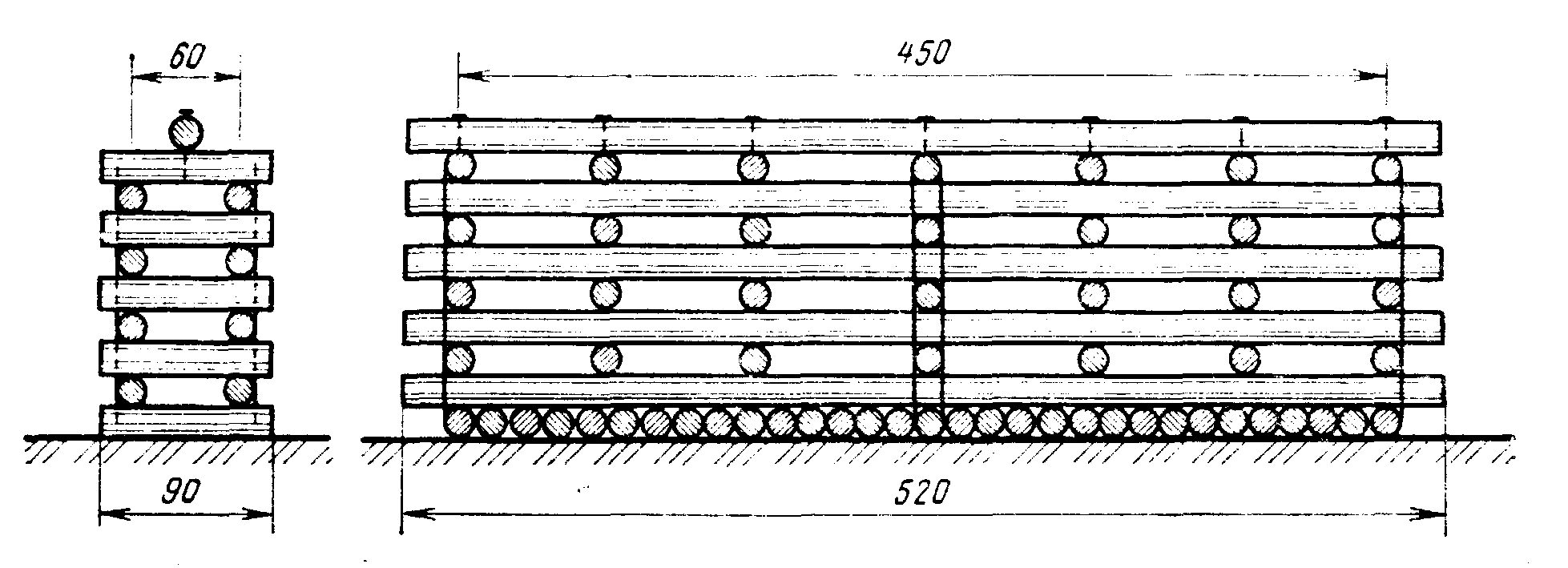

Клеточные опоры (рис. 28) применяют при высоте до 2,0 м в мостах на суходолах и на мелководных участках при скорости течения до 1 м/с.

Рис.28. Схема клеточной опоры.

Их устраивают из опиленных на два канта бревен, брусьев или шпал, уложенных друг на друга взаимно перпендикулярными рядами. Нижний ряд бревен клеточной опоры укладывают вдоль моста на грунт и делают сплошным для увеличения площади опирания опоры.

Короткие бревна по углам опоры соединяют между собой прямыми скобами. Для центральной передачи давления от пролетного строения на клеточную опору по середине опоры по фасаду моста укладывают лежень, прикрепляемый к коротким бревнам штырями.

Длину клеточной опоры в однопутном мосту принимают равной 4,5—5 м, а в двухпутном — 7,0 м. Расстояние между осями бревен в продольных рядах принимают 0,5—0,6 м, а в поперечных рядах до 1 м.