- •Тема 1. Конструкция разрезных пролетные строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.1.Область применения и компоновка сборных плитных пролетных строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.2. Конструкция и армирование блоков плитных пролетных строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.3. Область применения и компоновка сборных ребристых пролетных строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.4. Конструкция и армирование балок ребристых пролетных строений

- •1.5. Конструкция каркасно-стержневого анкера(рис.1.11)

- •1.6. Сборные разрезные ребристые пролетные строения с арматурой, напрягаемой на бетон

- •1.7. Конструкция продольного шва омоноличивания по плите и конструкция омоноличивания по диафрагмам в ребристых пролетных строениях с напрягаемой арматурой

- •1.8 Тангенциальные опорные части ребристых пролетных строений.

- •Тема 2: « Температурно -неразрезные пролетные строения»

- •1. Понятие о температурно-неразрезных пролетных строениях

- •2.Способы получения температурно-неразрезных пролетных строений.

- •3.Конструкция узла объединения ребристых пролетных строений в температурно -неразрезные.

- •4.Конструкция узла объединения плитных пролетных строений в температурно-неразрезные

- •Тема 3. Неразрезные пролетные строения

- •1. Достоинства неразрезных пролетных строений.

- •2.Виды сборных и монолитных неразрезных пролетных строений

- •3. Конструктивные формы поперечных сечений неразрезных пролетных строений.

- •4. Армирование неразрезных пролетных строений.

- •1) Опорные части стаканного типа(рис.4.1)

- •2) Комбинированные опорные части(рис.4.2)

- •Тема 5: Деформационные швы и сопряжение моста с насыпью

- •Назначение и виды деформационных швов

- •Конструкция закрытого деформационного шва (рис.5.1).

- •Конструкция заполненных деформационных швов(рис. 5.2 и 5.3).

- •Сопряжение моста с насыпью

- •Тема 6 Опоры неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов

- •1. Область применения и конструкция монолитных и сборно-монолитных промежуточных опор. Защита их от ледохода.

- •2.Область применения и конструкция промежуточных опор на оболочках и буровых столбах. Защита их от ледохода.

- •Основная идея и средство приближенного определения усилий в балках с учетом пространственной работы пролетного строения.

- •2.Виды поперечных линий влияния нагрузки и их зависимость от жесткости поперечных связей и вида пролетного строения.

- •3. Расчетные случаи воздействия временной нагрузки ак

- •4.Учет многополосности движения на проезжей части при загружении поперечной линии влияния нагрузки .

- •5.Расчетные формулы для вычисления коэффициента поперечной установки ( рис.7.8)-1 схема загружения)

- •Получение продольных линий влияния изгибающих моментов и поперечных сил для расчетных сечений неразрезных балок и правила их загружения.

- •Расчетные формулы для изгибающих моментов и поперечных сил в сечениях балок неразрезных пролетных строений с учетом их пространственной работы под воздействием постоянной и временной нагрузок.

- •Тема 11: Подбор сечений предварительно напряженных балок.

- •Основы методики строгого расчета при подборе сечения балок

- •Расположение арматуры в поперечном направлении.

- •2. Расположение напрягаемой арматуры в продольном направлении в разрезном пролетном строении.

- •3. Расположение напрягаемой арматуры в продольном направлении в неразрезных пролетных строениях.

- •2.Расчет на прочность сжатых железобетонных элементов мостов с расчетным эксцентриситетом r ( п. 3.69).

- •2. Теоретические основы расчета деформаций пролетных строений железобетонных мостов. Определение деформаций пролетных строений железобетонных мостов: прогибов и углов поворота.

- •3.Факторы, определяющие особенности деформирования железобетонных пролетных строений

- •4. Расчетные формулы сНиП для определения прогибов и углов поворота

- •Учтем далее, что расстояние от центра тяжести площади сжатого бетона до центра всего сечения определяется формулой

- •2.Расчет местных напряжений в зоне передачи усилий предварительного напряжения.

- •Диафрагменные ребристые или коробчатые пролетные строения с недеформируемым контуром поперечного сечения, составленного из тонкостенных стержней.

- •Бездиафрагменные коробчатые пролетные строения с замкнутым деформируемым поперечным сечением (рис.19.5).

- •Тема 20 .Рамные железобетонные мосты.

- •1. Схемы и виды рамных железобетонных мостов. Особенности рамных мостов.

- •3. Особенности конструкций рамных мостов малых пролетов.

- •1. Типы поперечных сечений ригелей рамных мостов средних и больших пролетов и особенности

- •3. Узел опирания подвесной балки рамно-балочного моста на ригель(рис.21.4)

- •4. Пример современного рамного моста

- •5. Особенности расчета рамных мостов

- •1. Особенности и области применения арочных железобетонных мостов.

- •2. Виды арочных железобетонных мостов

- •3. Конструкции арочных мостов со сплошными сводами

- •3. Конструкции мостов с раздельными арками.

- •3.4. Форма и размеры поперечного сечения арок

- •3.5. Изменение сечения арки по длине пролета

- •3.6. Армирование раздельных арок.

- •3.7. Шарниры арочных мостов

- •3.8. Особенности конструкции арочных мостов с ездою понизу и посередине.

- •3.9. Опоры арочных мостов

- •Материалы для деревянных мостов.

- •2.Особенности строения древесины .

- •Особенности механических свойств древесины.

- •5. Компоновка и основные типы конструктивных решений деревянных мостов малых пролетов.

- •6. Конструкция проезжей части

- •7. Конструкции пролетных строений из простых прогонов

- •8. Конструкции пролетных строений из сложных прогонов

- •9. Конструкции пролетных строений из клеефанерных блоков

- •10. Опоры мостов малых пролетов

- •11. Сопряжение моста с насыпями подходов

- •1. Компоновка и основные типы конструктивных решений деревянных мостов

- •2. Конструкция проезжей части мостов

- •3. Пролетные строения с клееными балками

- •4. Пролетные строения с дерево - металлическими фермами Гау—Журавского

- •5. Пролетные строения с дощато-гвоздевыми фермами

Особенности механических свойств древесины.

Древесина является материалом с весьма ярко выраженной анизотропией. Ее упругие свойства резко отличаются для направлений вдоль и поперек волокон - почти в 20 раз, а максимальное напряжение в момент, предшествующий разрушению (предел прочности), примерно, в 40 раз. Это объясняется особенностями строения древесины, представляющей собой совокупность волокон, расположенных в основном лишь в одном направлении. Второй, не менее важной причиной анизотропии древесины является ее анатомическое строение с ярко выраженной слоистостью по годовым слоям и структурными особенностями в зависимости от породы.

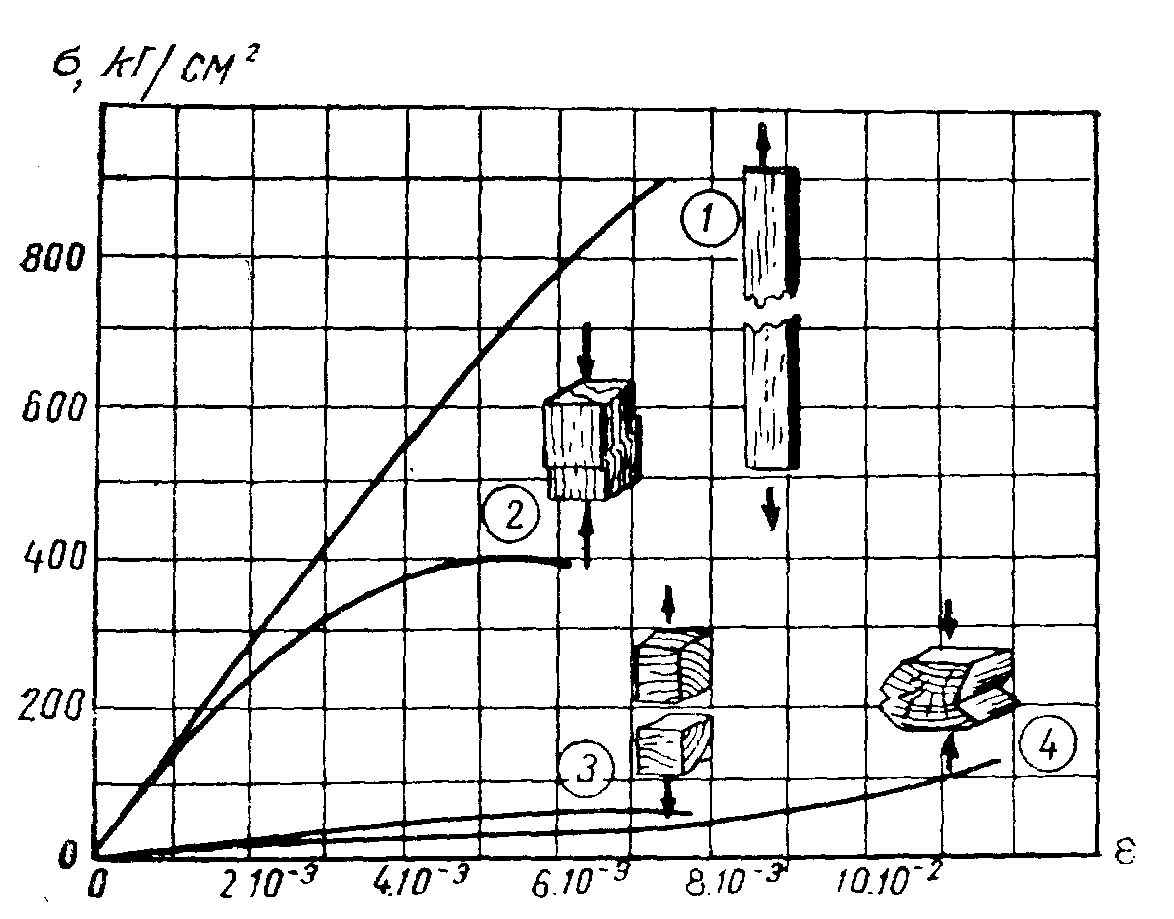

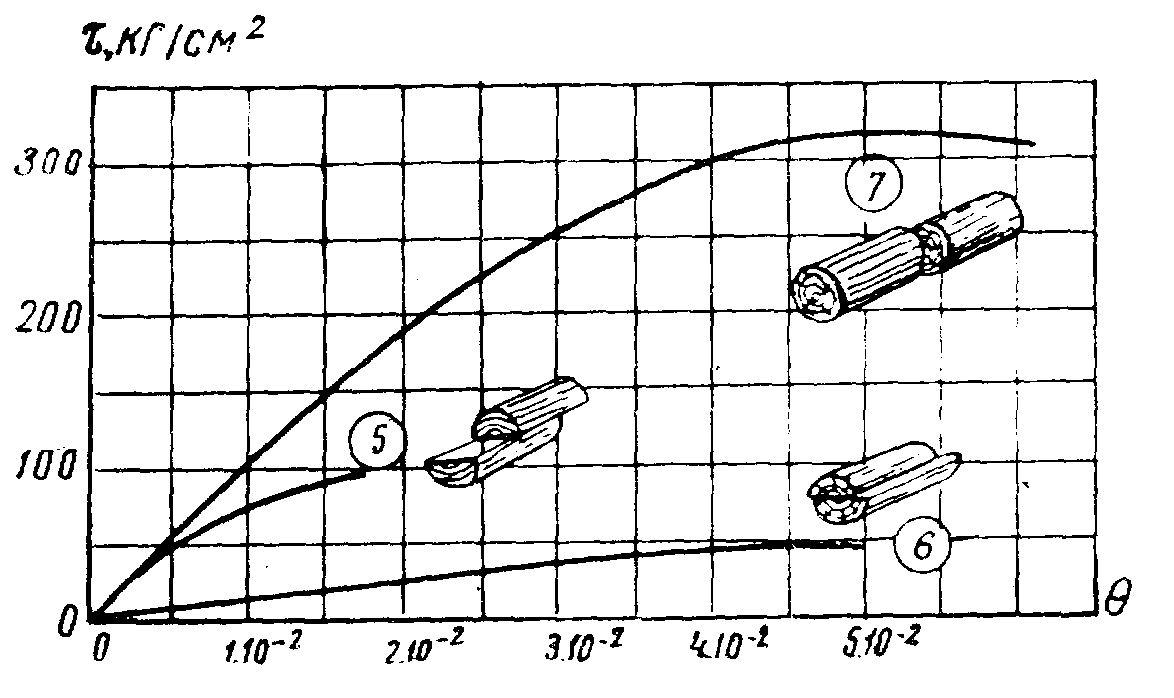

Прочность древесины зависит от вида напряженного состояния и направления усилия относительно её продольных волокон (рис.5)

Рис. 5. Диаграммы растяжения, сжатия и скалывания древесины вдоль и поперек волокон

1 — растяжение; 2 — сжатие; 3 — растяжение поперек волокон; 4 — смятие; 5 — скалывание вдоль волокон; 6 — скалывание поперек волокон; 7 — перерезывание волокон

Прочность древесины зависит от её породы, что учитывается поправочными коэффициентами, приведенными в СНиП2.05.03-84*.

Прочность древесины зависит от её влажности, температуры среды и времени действия нагрузки.

Предел прочности древесины при температурах ниже нуля при любой влажности повышается: при поперечном изгибе на 40, при сжатии на 30 и при скалывании на 70%. Однако древесина при этом становится более хрупкой, что приводит к снижению сопротивления ударному изгибу.

С увеличением объемного веса древесины одинаковой породы при одной и той же влажности предел прочности ее повышается. На прочность древесины оказывает влияние также ширина годовых слоев и содержание в ней поздней, более плотной древесины; чем выше процент поздней древесины, тем она прочнее.

При определении предела прочности древесины (в кГ/см2) пересчет ее к стандартной влажности в 15% можно производить по формуле

σ15 =σw[1+α(W-15)]

где σ15 — искомый предел прочности при W= 15%;

σw - предел прочности при данной влажности W; α - поправочный коэффициент на влажность; при статическом изгибе для древесин всех пород - 0,04; для скалывания вдоль волокон -0,03; при сжатии вдоль волокон он принимается для сосны и лиственницы - 0,05, а для ели, пихты п дуба — 0,04; при растяжении вдоль волокон для лиственных пород -0,015; для хвойных пород при растяжении пересчет на влажность не производится.

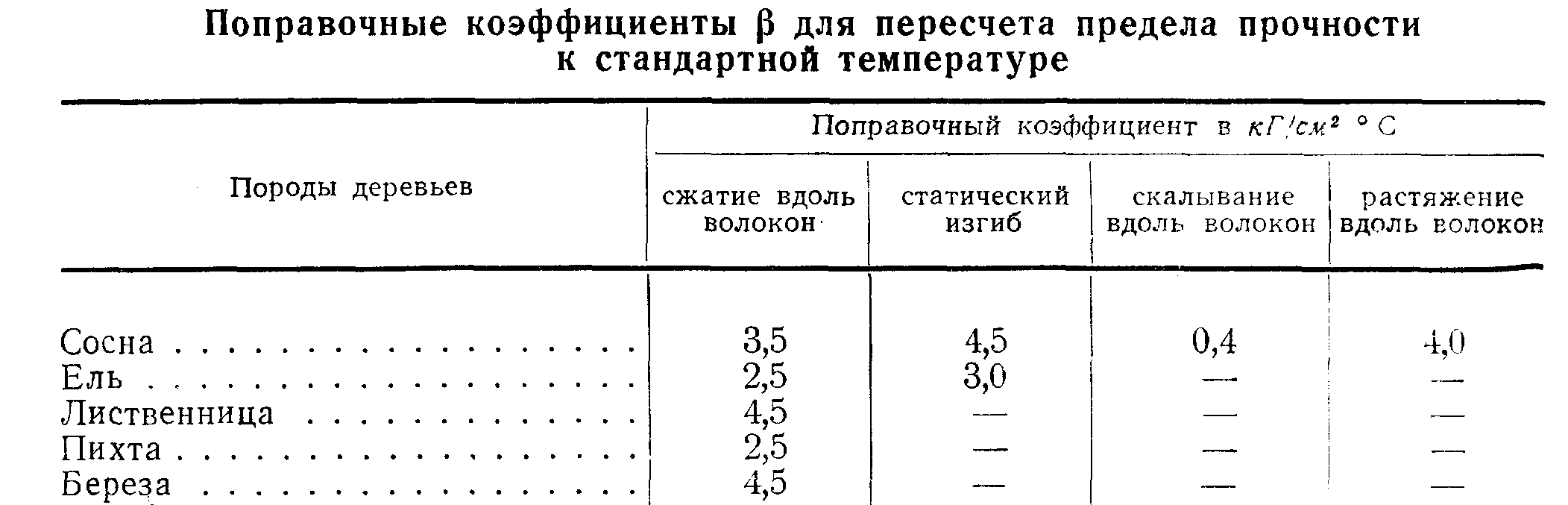

Пересчет предела прочности (в кГ/см2) к стандартной температуре 20° С может быть произведен по формуле

σ20 = [σT + β(T-20)]

где σ20 - искомый предел прочности при Т = 20* С; σT - предел прочности при данной температуре; β - поправочный коэффициент на температуру

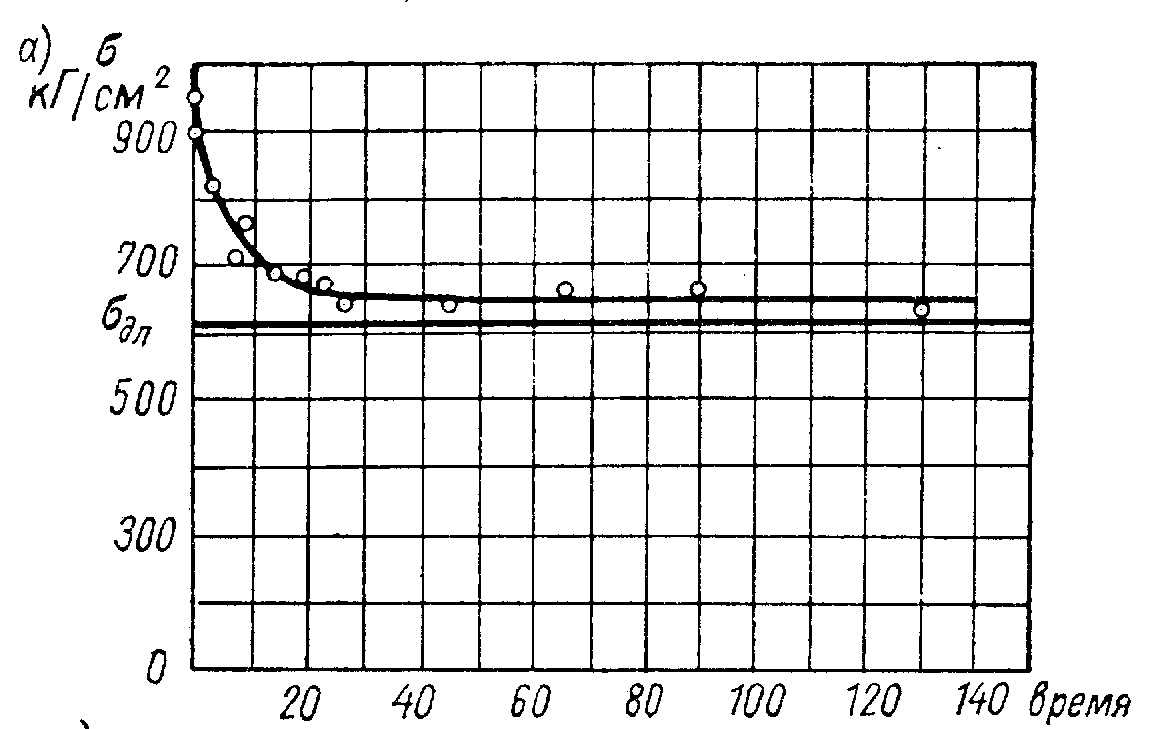

Зависимость прочности древесины от времени действия нагрузки обычно характеризуется кривой длительного сопротивления. На рис.6. Приведена кривая длительно сопротивления древесины сосны, свидетельствующая о том, что её прочность с учетом длительности действия постоянной нагрузки снижается от 900 до 650 кгс,см2.

Рис. 6. Кривая длительного сопротивления древесины сосны

Лекция 26 (продолжение предыдущей темы)