- •Тема 1. Конструкция разрезных пролетные строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.1.Область применения и компоновка сборных плитных пролетных строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

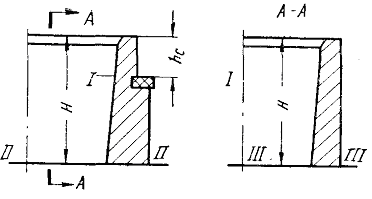

- •1.2. Конструкция и армирование блоков плитных пролетных строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.3. Область применения и компоновка сборных ребристых пролетных строений с арматурой, напрягаемой на упоры.

- •1.4. Конструкция и армирование балок ребристых пролетных строений

- •1.5. Конструкция каркасно-стержневого анкера(рис.1.11)

- •1.6. Сборные разрезные ребристые пролетные строения с арматурой, напрягаемой на бетон

- •1.7. Конструкция продольного шва омоноличивания по плите и конструкция омоноличивания по диафрагмам в ребристых пролетных строениях с напрягаемой арматурой

- •1.8 Тангенциальные опорные части ребристых пролетных строений.

- •Тема 2: « Температурно -неразрезные пролетные строения»

- •1. Понятие о температурно-неразрезных пролетных строениях

- •2.Способы получения температурно-неразрезных пролетных строений.

- •3.Конструкция узла объединения ребристых пролетных строений в температурно -неразрезные.

- •4.Конструкция узла объединения плитных пролетных строений в температурно-неразрезные

- •Тема 3. Неразрезные пролетные строения

- •1. Достоинства неразрезных пролетных строений.

- •2.Виды сборных и монолитных неразрезных пролетных строений

- •3. Конструктивные формы поперечных сечений неразрезных пролетных строений.

- •4. Армирование неразрезных пролетных строений.

- •1) Опорные части стаканного типа(рис.4.1)

- •2) Комбинированные опорные части(рис.4.2)

- •Тема 5: Деформационные швы и сопряжение моста с насыпью

- •Назначение и виды деформационных швов

- •Конструкция закрытого деформационного шва (рис.5.1).

- •Конструкция заполненных деформационных швов(рис. 5.2 и 5.3).

- •Сопряжение моста с насыпью

- •Тема 6 Опоры неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов

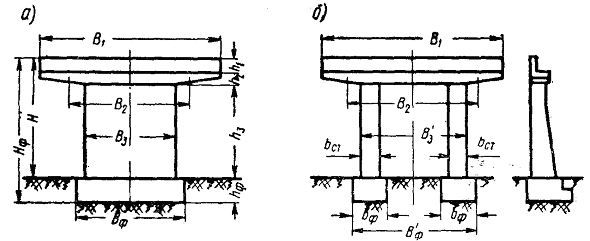

- •1. Область применения и конструкция монолитных и сборно-монолитных промежуточных опор. Защита их от ледохода.

- •2.Область применения и конструкция промежуточных опор на оболочках и буровых столбах. Защита их от ледохода.

- •Основная идея и средство приближенного определения усилий в балках с учетом пространственной работы пролетного строения.

- •2.Виды поперечных линий влияния нагрузки и их зависимость от жесткости поперечных связей и вида пролетного строения.

- •3. Расчетные случаи воздействия временной нагрузки ак

- •4.Учет многополосности движения на проезжей части при загружении поперечной линии влияния нагрузки .

- •5.Расчетные формулы для вычисления коэффициента поперечной установки ( рис.7.8)-1 схема загружения)

- •Получение продольных линий влияния изгибающих моментов и поперечных сил для расчетных сечений неразрезных балок и правила их загружения.

- •Расчетные формулы для изгибающих моментов и поперечных сил в сечениях балок неразрезных пролетных строений с учетом их пространственной работы под воздействием постоянной и временной нагрузок.

- •Тема 11: Подбор сечений предварительно напряженных балок.

- •Основы методики строгого расчета при подборе сечения балок

- •Расположение арматуры в поперечном направлении.

- •2. Расположение напрягаемой арматуры в продольном направлении в разрезном пролетном строении.

- •3. Расположение напрягаемой арматуры в продольном направлении в неразрезных пролетных строениях.

- •2.Расчет на прочность сжатых железобетонных элементов мостов с расчетным эксцентриситетом r ( п. 3.69).

- •2. Теоретические основы расчета деформаций пролетных строений железобетонных мостов. Определение деформаций пролетных строений железобетонных мостов: прогибов и углов поворота.

- •3.Факторы, определяющие особенности деформирования железобетонных пролетных строений

- •4. Расчетные формулы сНиП для определения прогибов и углов поворота

- •Учтем далее, что расстояние от центра тяжести площади сжатого бетона до центра всего сечения определяется формулой

- •2.Расчет местных напряжений в зоне передачи усилий предварительного напряжения.

- •Диафрагменные ребристые или коробчатые пролетные строения с недеформируемым контуром поперечного сечения, составленного из тонкостенных стержней.

- •Бездиафрагменные коробчатые пролетные строения с замкнутым деформируемым поперечным сечением (рис.19.5).

- •Тема 20 .Рамные железобетонные мосты.

- •1. Схемы и виды рамных железобетонных мостов. Особенности рамных мостов.

- •3. Особенности конструкций рамных мостов малых пролетов.

- •1. Типы поперечных сечений ригелей рамных мостов средних и больших пролетов и особенности

- •3. Узел опирания подвесной балки рамно-балочного моста на ригель(рис.21.4)

- •4. Пример современного рамного моста

- •5. Особенности расчета рамных мостов

- •1. Особенности и области применения арочных железобетонных мостов.

- •2. Виды арочных железобетонных мостов

- •3. Конструкции арочных мостов со сплошными сводами

- •3. Конструкции мостов с раздельными арками.

- •3.4. Форма и размеры поперечного сечения арок

- •3.5. Изменение сечения арки по длине пролета

- •3.6. Армирование раздельных арок.

- •3.7. Шарниры арочных мостов

- •3.8. Особенности конструкции арочных мостов с ездою понизу и посередине.

- •3.9. Опоры арочных мостов

- •Материалы для деревянных мостов.

- •2.Особенности строения древесины .

- •Особенности механических свойств древесины.

- •5. Компоновка и основные типы конструктивных решений деревянных мостов малых пролетов.

- •6. Конструкция проезжей части

- •7. Конструкции пролетных строений из простых прогонов

- •8. Конструкции пролетных строений из сложных прогонов

- •9. Конструкции пролетных строений из клеефанерных блоков

- •10. Опоры мостов малых пролетов

- •11. Сопряжение моста с насыпями подходов

- •1. Компоновка и основные типы конструктивных решений деревянных мостов

- •2. Конструкция проезжей части мостов

- •3. Пролетные строения с клееными балками

- •4. Пролетные строения с дерево - металлическими фермами Гау—Журавского

- •5. Пролетные строения с дощато-гвоздевыми фермами

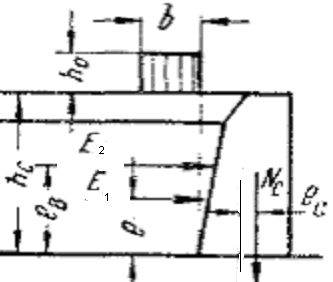

Расположение арматуры в поперечном направлении.

Наименьшие расстояния между напрягаемыми арматурными элементами (6см или диаметр пучка) установлены в таблице 45* СНиП 2.05.03-84* с учетом особенностей передачи усилий с напрягаемой арматуры на бетон, а также с учетом размещения анкеров и габаритов применяемого натяжного оборудования.

Наименьшая толщина защитного слоя бетона (4 см) для напрягаемой арматуры установлена таблицей 44* того же СНиП.

Студентам следует ознакомиться с требованиями этих таблиц и руководствоваться ими в ходе курсового проектирования.

2. Расположение напрягаемой арматуры в продольном направлении в разрезном пролетном строении.

Огибающая эпюра изгибающих моментов в разрезной балке близка к параболе. В связи с этим наиболее целесообразной траекторией пучков напрягаемой арматуры по длине разрезных балок, как это уже было рассмотрено на предыдущих лекциях, является парабола.

Необходимое

количество пучков в середине пролета

следует определять по формуле

,

,

где Ap – необходимая площадь напрягаемой арматуры в середине пролета, A1p – принятая площадь сечения одного пучка напрягаемой арматуры ,

Пучки напрягаемой арматуры необходимо размещать симметрично относительно продольной оси.

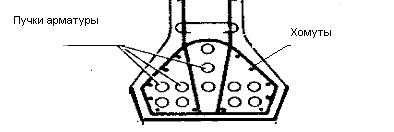

Помимо пучков напрягаемой арматуры балки пролетных строений армируются конструктивной ненапрягаемой арматурой в соответствии с конструктивными требованиями. Сильно обжатые нижние пояса следует армировать хомутами, охватывающими напрягаемую арматуру.(см.рис.13.1)

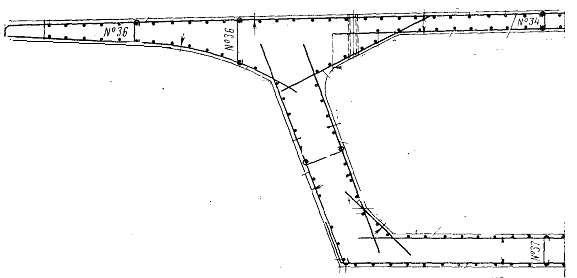

Рис.13.1..Схема хомутов в нижнем поясе, охватывающих напрягаемую арматуру.

3. Расположение напрягаемой арматуры в продольном направлении в неразрезных пролетных строениях.

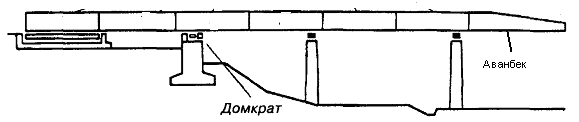

3а. Неразрезные монолитные пролетные строения, возводимые методом циклической продольной надвижки с конвеерно- тыловым бетонированием.

При надвижке пролетного строения любое поперечное сечение пролетного строения оказывается на промежуточных опорах и в середине пролета(рис.13.2).

Рис.13.2.Схема возведения пролетного строения циклической продольной надвижкой с конвеерно- тыловым бетонированием.

В связи с этим в каждом сечении по длине может от собственного веса возникнуть как положительный, так и отрицательный изгибающий момент.

Это требует напрягаемой арматуры по всей длине пролетного строения в его нижнем и верхнем поясах (рис..13.3)

Рис.13.3.Схема армирования пролетного строения, возводимого циклической продольной надвижкой.

1-глухой концевой анкер; 2- продольная напрягаемая арматура по верхнему поясу; 3-концевые анкера раздельных арматурных элементов; 4- продольная напрягаемая арматура по нижнему поясу; 5- участки арматуры, очерченные по параболе

Кроме того, для восприятия объемлющей эпюры моментов в стадии эксплуатации требуется дополнительно напрягаемая арматура по всей длине пролета, которой следует давать параболическое очертание. Напрягаемая арматура размещается в закрытых каналах. Горизонтальная арматура 2 и 4 на каждом этапе подвергается предварительному натяжению в период, предшествующий очередному циклу надвижки. Непрерывная криволинейная арматура натягивается после установки надвинутого пролетного строения на постоянные опоры. При этом потери напряжения в криволинейной арматуре на большой длине весьма велики. В связи с этим криволинейную арматуру выполняют раздельными арматурными элементами 5 (см. рис.13.3)

Следует иметь в виду, что в шве бетонирования можно стыковать не более половины пучков напрягаемой арматуры.

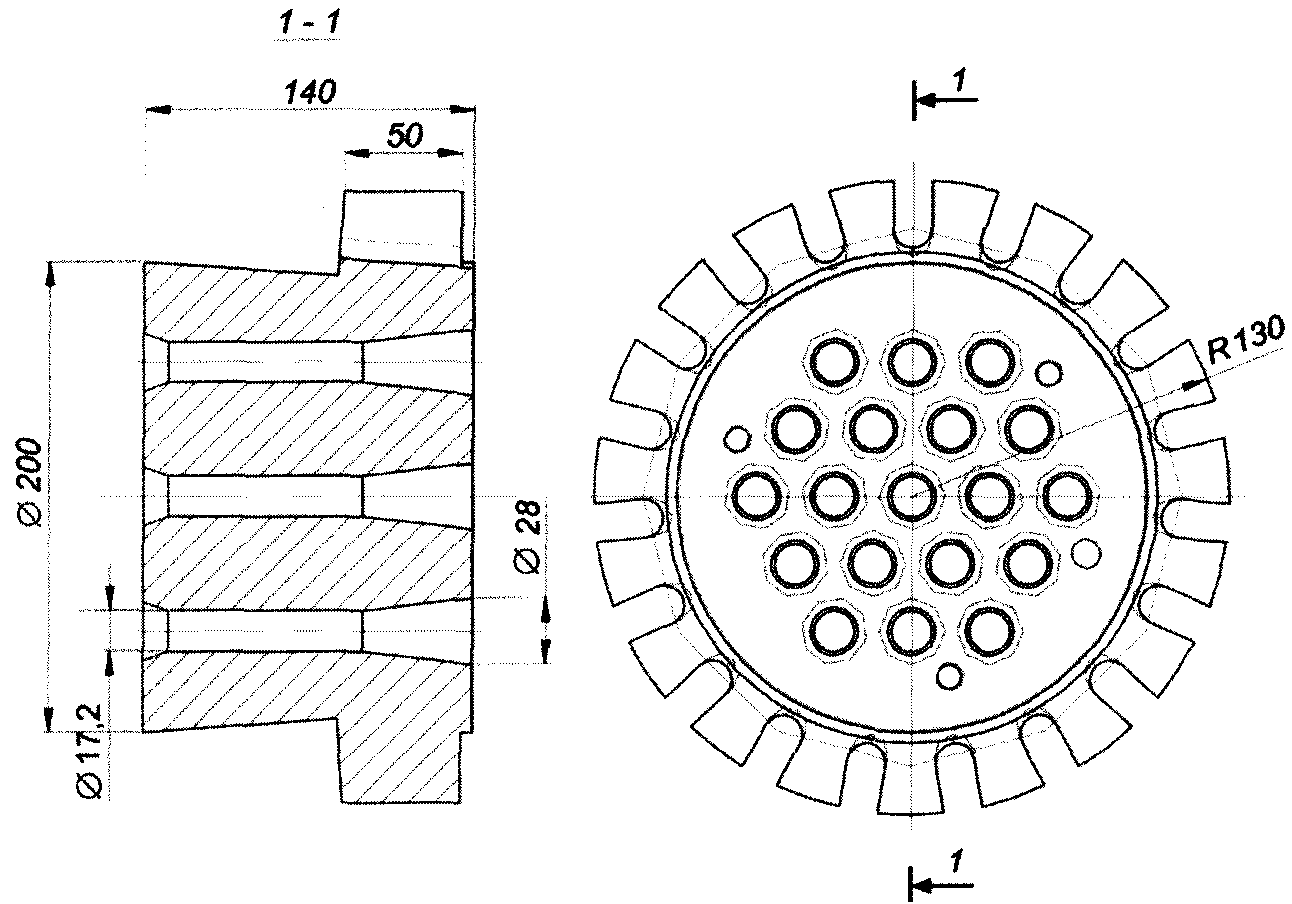

Стык горизонтальных пучков осуществляется с помощью специальных устройств, получивших название «куплер». Ниже на рис. 13.4.приведена конструкция отечественного «куплера» для стыкования 19 канатов. Она выполнена в виде круглой плиты, в средней части которой имеются конусные отверстия под трехдольные клинья для закрепления пучков одного направления, а по внешнему контуру выточены продольные прорези, в которые, после натяжения пучков первого направления, устанавливаются пучки второго направления с обжимными анкерами на концах. При использовании отверстий только одного направления этот анкер может быть использован в качестве глухого концевого.

Рис. 13.4.Отечественное стыковочное устройство для пучков из 19 канатов.

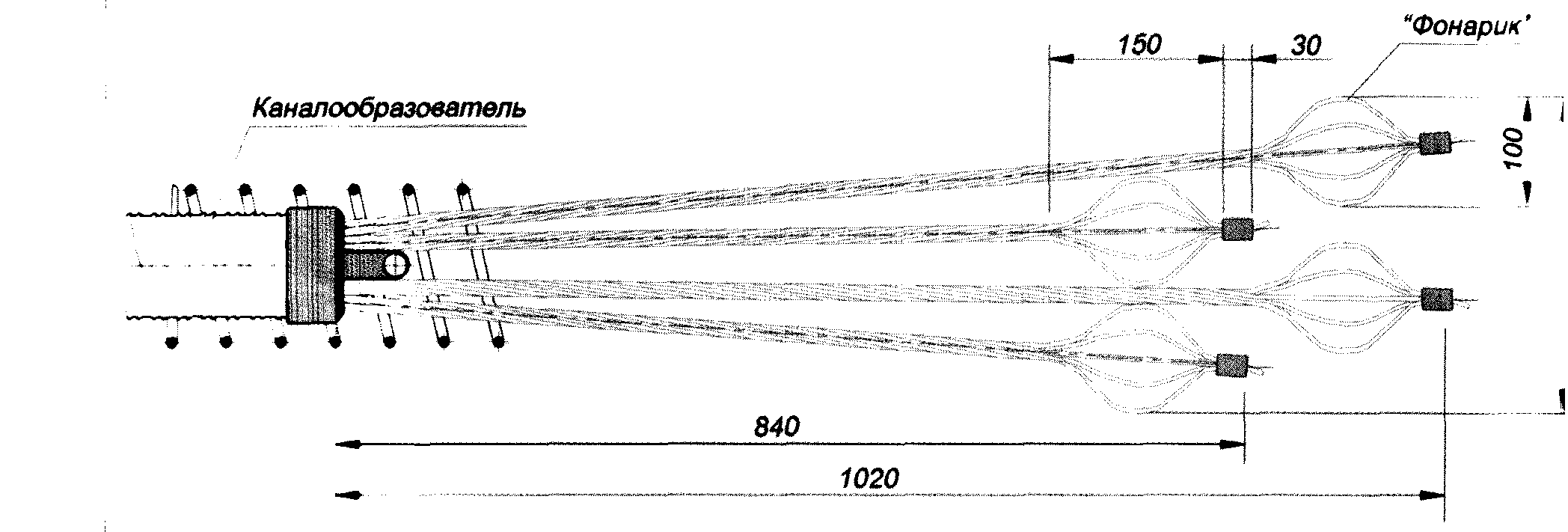

Рис. 13.5.Глухой анкер типа «фонарик».

В качестве глухого анкера используется также конструкция типа «фонарик». Этот тип анкера(рис.13.5) изготавливают путем предварительного раскручивания и осаживания конца каната на длине около 200 мм. При осаживании проволоки в пластической стадии расходятся в поперечном направлении и образуют» фонарик» диаметром 100мм и длиной 150 мм. Зона передачи усилия на бетон при такой анкеровке составляет не менее 840мм..

Требуемая площадь верхней горизонтальной напрягаемой арматуры определяется расчетом из условия восприятия максимального отрицательного момента на опоре от собственного веса при надвижке с аванбеком. Требуемая площадь нижней горизонтальной напрягаемой арматуры определяется расчетом из условия восприятия максимального положительного момента в середине пролета от собственного веса при надвижке с аванбеком. Горизонтальные пучки арматуры используются в последующей работе пролетного строения в стадии эксплуатации.

3б. Неразрезные монолитные пролетные строения, возводимые на перемещаемых подмостях.

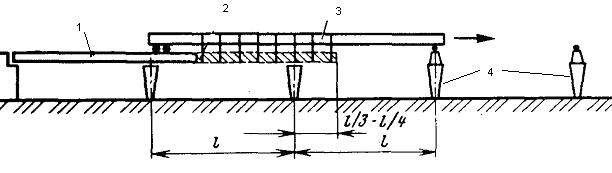

На рис.13.6 приведена схема возведения пролетного строения на перемещаемых подмостях Стык участков пролетного строения осуществляется в зоне минимальных моментов на удалении l/3- l/4 от промежуточной опоры.

Рис.13.6. Схема возведения пролетного строения на перемещаемых подмостях: 1- готовая часть пролетного строения; 2- бетонируемая очередная часть пролетного строения; 3- перемещаемые подмости; 4- промежуточные опоры

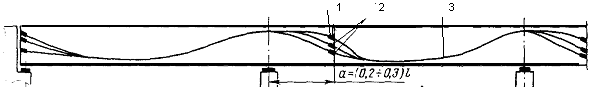

При таком возведении пролетного строения по его длине от собственного веса формируются расчетные силовые факторы как в неразрезной балке. Это позволяет использовать напрягаемую криволинейную арматуру, располагаемую в пределах пролета по параболе(рис.13.7).

Рис.13.7. Схема армирования продольной напрягаемой арматурой пролетных строений, возводимых на перемещаемых подмостях:1-куплер; 2- разведенные по высоте пучки в стыке; 3-пучки напрягаемой арматуры, очерченные по параболе

Арматуру при этом также располагают в закрытых каналах, но её анкеровку производят в швах бетонирования. Стык располагают чаще всего в четверти пролета. Такое расположение стыка позволяет развести соединение арматуры на некоторой высоте сечения с соблюдением условий обжатия, близкого к центральному. Все арматурные элементы над опорой необходимо поднимать как можно выше к верхней растянутой грани.

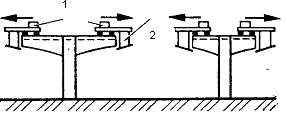

3в. Неразрезные монолитные пролетные строения, возводимые методом навесного бетонирования.

На рис.13.8 приведена схема возведения пролетного строения навесным бетонированием. Этот метод используется при пролетах более 40 м. Бетонирование производится в подвесной опалубке уравновешенным способом от опор к середине пролета. При навесном бетонировании пролетные строения могут иметь переменную высоту ( обычно при пролетах более 84м).

Рис.13.8 Схема возведения пролетного строения методом навесного бетонирования: 1- передвижные тележки для перемещения опалубки; 2- опалубка и подмости для навесного бетонирования..

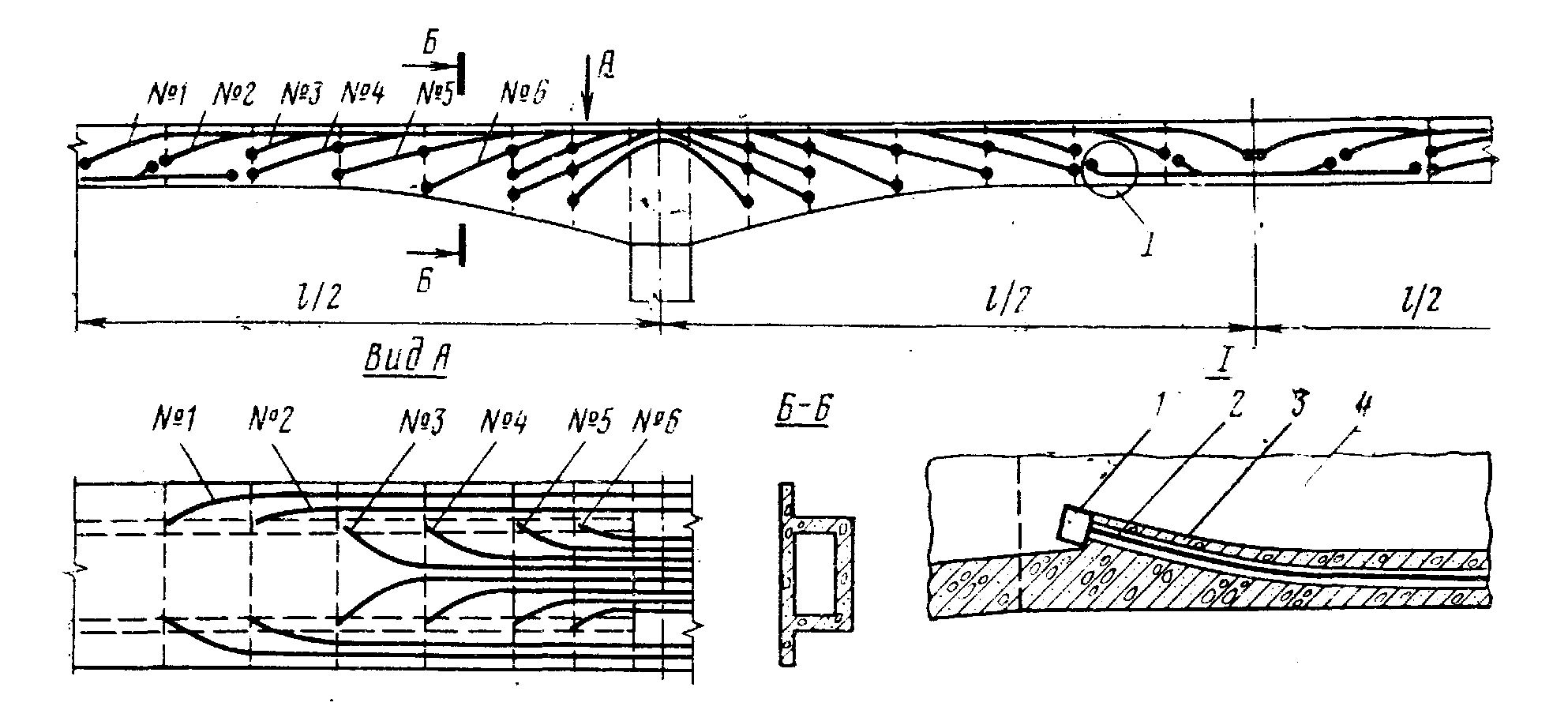

Рис.13.9. Армирование коробчатого пролетного строения при навесном бетонировании: №1-6 – номера арматурных элементов.; узел I: 1- анкер напрягаемой арматуры.:2- канал и пучок напрягаемой арматуры в нем;3- железобетонный прилив в нижней плите пролетного строения; 4- стенка коробки пролетного строения.

При возведении пролетного строения этим способом от собственного веса по всей длине консоли формируется отрицательный момент. В середине пролета в момент замыкания от собственного веса изгибающий момент будет равен нулю. После замыкания пролетного строения от второй части собственного веса и временной нагрузки в нем формируются силовые факторы как в неразрезной балке.

С учетом этого арматурные пучки располагают в верхней растянутой зоне консоли в пределах плиты проезжей части и стенок коробки(рис.13.9). Некоторую часть арматурных элементов верхней плиты заводят в стенки для анкерения. При замыкании пролетного строения в середине пролета в нижней плите устанавливается арматура для восприятия положительных изгибающих моментов. Анкеры этой арматуры устраивают в приливах нижней плиты(см.узел I на рис.13.9).

Напрягаемую арматуру рекомендуется размещать в закрытых каналах. По закрытым каналам представляется возможным переводить в верхней плите в плане и переводить затем в ребра для улучшения их работы на поперечные силы. На рис.13.9 приведена схема армирования коробчатого пролетного строения в плане и профиле с демонстрацией перевода арматуры из плиты в ребра.

Применение криволинейной в плане и профиле арматуры , размещенной в закрытых каналах, позволяет создать более надежную конструкцию. Каналы после натяжения пучков необходимо инъектировать цементным раствором.

Кроме напрягаемой арматуры, неразрезные пролетные строения армируются и конструктивной арматурой.

Ниже на рис.13.10-13.11 приведена схема поперечного армирования ненапрягаемой арматурой коробчатого и плитно-ребристого сечений.

Рис.13.10 Армирование коробчатого сечения ненапрягаемой арматурой.

В верхней плите, в зоне действия отрицательных изгибающих моментов от местного действия временной нагрузки установлена верхняя сетка с рабочими поперечными стержнями, поставленными по расчету. В средней части верхней плиты верхняя сетка поставлена без расчета по конструктивным соображениям. Сетки соединены внахлестку. В средней части плиты нижняя сетка имеет поперечные стержни рабочей арматуры, рассчитанной на восприятие положительного момента. Стенки коробки армированы сетками с поперечными стержнями( хомутами), поставленными по расчету на прочность наклонных сечений при воздействии поперечной силы от изгиба всей балки. Остальные сетки поставлены без расчета по конструктивным соображениям (противоусадочная, распределительная и монтажная арматуры).

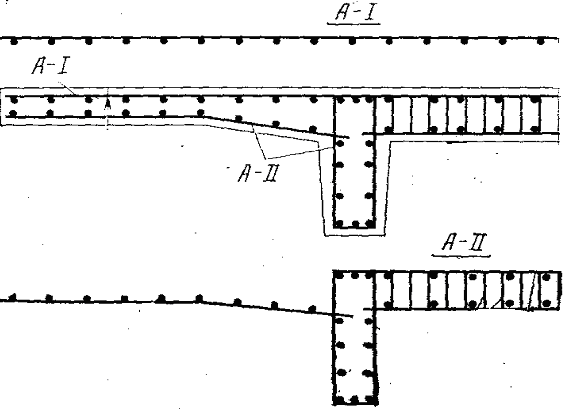

Рис.13.11. Армирование плитно-ребристого пролетного строения ненапрягаемой арматурой.

Поперечное сечение плитно-ребристой конструкции, кроме пучков напрягаемой арматуры, имеет следующие элементы армирования ненапрягаемой арматурой:

А-I-верхнюю сетку плиты проезжей части; А-II- арматурный каркас секции бетонирования, включающий арматурный каркас главных ребер, нижнюю сетку консолей и рабочую арматуру средней плиты.

Лекция 12 Тема14: Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси элементов.

Производится на

действие поперечной силы между наклонными трещинами по п. 3.77 и по наклонной трещине по п. 3.78.

на действие изгибающего момента по наклонной трещине для элементов с поперечной арматурой по п. 3.83.

Расчет на действие поперечной силы между наклонными трещинами был рассмотрен в предыдущем семестре, поэтому на этой лекции не рассматривается. Расчет наклонных сечений с поперечной ненапрягаемой арматурой на действие поперечной силы ранее тоже был рассмотрен.

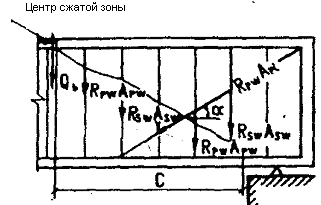

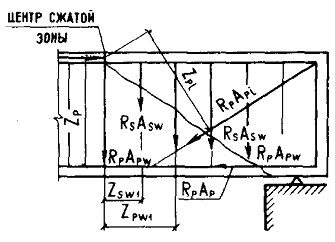

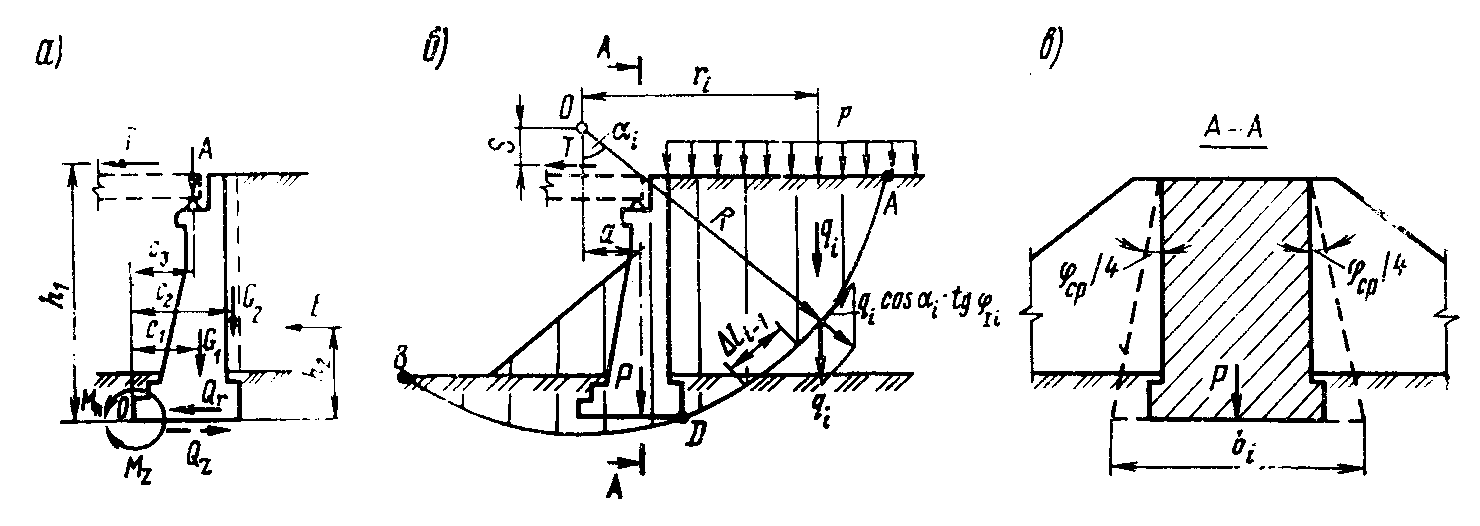

На лекции рассмотрим расчет наклонного сечения на поперечную силу для элементов с напрягаемой арматурой при наличии ненапрягаемых хомутов (рис.14.1).

Рис.14.1 Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси железобетонного элемента, при расчете его по прочности на действие поперечной силы при наличии напрягаемой арматуры и ненапрягаемых хомутов

В соответствии с п. 3.78* СНиП 2.05.03-84* расчет в этом случае производится по формуле

![]()

в которой:

Q - максимальное значение поперечной силы от внешней нагрузки, расположенной по одну сторону от рассматриваемого сечения.;

![]() -

суммы проекций усилий в напрягаемой

арматуре, имеющей сцепление с бетоном

( если напрягаемая арматура не имеет

сцепления с бетоном, то значение

расчетного сопротивления Rpw

следует принимать установившемуся

предварительному напряжению в напрягаемой

арматуре);

-

суммы проекций усилий в напрягаемой

арматуре, имеющей сцепление с бетоном

( если напрягаемая арматура не имеет

сцепления с бетоном, то значение

расчетного сопротивления Rpw

следует принимать установившемуся

предварительному напряжению в напрягаемой

арматуре);

Rsw, Rpw- расчетные сопротивления ненапрягаемой и напрягаемой арматуры с учетом коэффициентов условий работы ma4 или mp4, определяемых по п. 3.40 СНиП 2.05.03-84*.

- угол наклона стержней или пучков к продольной оси элемента в месте пересечения наклонного сечения:

Qb- поперечное усилие, передаваемое в расчете на бетон сжатой зоны над концом наклонного сечения и определяемое по формуле

где

![]() - толщина стенки ( ребра) или ширина

сплошной плиты и расчетная высота

сечения, пересекающего центр сжатой

зоны сечения;

- толщина стенки ( ребра) или ширина

сплошной плиты и расчетная высота

сечения, пересекающего центр сжатой

зоны сечения;

c- длина проекции невыгоднейшего наклонного сечения на продольную ось элемента, определяемая сравнительными расчетами согласно требованиям п.3.79. СНиП 2.05.03-84*

m коэффициент условий работы, равный

но не менее 1.3 и не более 2.5.

где-![]() -расчетное

сопротивление на скалывание при изгибе,

принимаемое по табл. 23 СНиП

2.05.03-84* ,

-расчетное

сопротивление на скалывание при изгибе,

принимаемое по табл. 23 СНиП

2.05.03-84* ,

![]() -наибольшее

скалывающее напряжение от нормативной

нагрузки;

-наибольшее

скалывающее напряжение от нормативной

нагрузки;

при

![]() 0,25

-проверку

на прочность по наклонным сечениям

допускается не производить, а при

>

-

сечение должно быть перепроектировано.

0,25

-проверку

на прочность по наклонным сечениям

допускается не производить, а при

>

-

сечение должно быть перепроектировано.

![]() -усилие,

воспринимаемое горизонтальной арматурой,

в кгс

-усилие,

воспринимаемое горизонтальной арматурой,

в кгс

=1000![]() ,

,

где![]() -

площадь горизонтальной напрягаемой и

ненапрягаемой арматуры в см2,

пересекаемой наклонным сечением под

углом

в град.

-

площадь горизонтальной напрягаемой и

ненапрягаемой арматуры в см2,

пересекаемой наклонным сечением под

углом

в град.

Значение

коэффициента К определяется условием

![]()

В сечениях, расположенных между хомутами, при = 900

=1000 ,

Рис.14.2. Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси железобетонного элемента, при расчете его на действие изгибающего момента при наличии ненапрягаемой арматуры и ненапрягаемых хомутов.

Расчет наклонных сечений для элементов с напрягаемой арматурой при наличии ненапрягаемых хомутов (рис.14.2) на действие изгибающего момента производится в соответствии с п.3.83. СНиП 2.05.03-84*с использованием следующей формулы:

![]()

где в левой части М- изгибающий момент относительно оси, проходящей через центр сжатой зоны наклонного сечения, от расчетных нагрузок,

а в правой части – изгибающий момент от внутренних усилий в сечении, расположенных по одну сторону от сжатого конца сечения;

![]()

![]() -

расстояния от усилий в ненапрягаемой

и напрягаемой арматуре до точки приложения

равнодействующей усилий в сжатой зоне

бетона в сечении, для которого определяется

изгибающий момент.

-

расстояния от усилий в ненапрягаемой

и напрягаемой арматуре до точки приложения

равнодействующей усилий в сжатой зоне

бетона в сечении, для которого определяется

изгибающий момент.

Продольная арматура стенок в расчете в запас не учитывается. Положение невыгодного наклонного сечения следует определять путем сравнительных расчетов по сечениям, проводимым в местах резкого изменения сечения. Для наклонных сечений, пересекающих растянутую грань элемента на участках, обеспеченных от образования нормальных трещин от нормативной нагрузки (при σbt <Rbt), расчет на действие изгибающего момента допускается не производить.

Тема лекции; Определение усилий в опорах неразрезных пролетных строений железобетонных мостов

1. Определение усилий в опоре от постоянной и временной нагрузки

Усилия в опорах мостов определяются при загружении линий влияния опорной реакции постоянными и временными нагрузками. Линия влияния опорной реакции строится в зависимости от вида опоры ( промежуточная или крайняя) и статической схемы пролетного строения (разрезное или неразрезное).

Для неразрезных пролетных строений линии влияния опорных реакций имеют следующий вид:

а)для крайней опоры

1

б) для промежуточной опоры

1

Линии влияния опорных реакций для опор неразрезных пролетных строений строятся с использованием таблиц, имеющихся в справочниках. При этом линия влияния опорной реакции на промежуточной опоре получается суммированием ординат линий влияния поперечных сил слева и справа от опорного сечения. Знаки линии влияния поперечной силы слева при этом следует поменять на обратные.

Полученные линии влияния опорных реакций загружаются постоянной нагрузкой ( её первой и второй частью) по всей её длине, а также временными нагрузками.

При загружении временной нагрузкой полосовая нагрузка от АК и тротуарная нагрузка размещаются в пределах однозначных участков линии влияния, а тележка от АК размещается над максимальными ординатами линии влияния.

При загружении нагрузкой типа НК-80 одна из её осей размещается над максимальной ординатой линии влияния, а остальные размещаются рядом невыгодным образом в соответствии с расстояниями между осями нагрузки НК-80.

Площади

положительных![]() и отрицательных

и отрицательных![]() участков линии влияния вычисляются

приближенно методом трапеций по известным

их ординатам в определенных точках

через 1/6 пролета.

участков линии влияния вычисляются

приближенно методом трапеций по известным

их ординатам в определенных точках

через 1/6 пролета.

Полное вертикальное усилие на элемент промежуточной опоры от веса пролетного строения и временной нагрузки типа АК определяется на основе загружения линии влияния по формуле:

Коэффициенты

поперечной установки для элементов

промежуточной опоры вычисляются с

учетом конструктивного решения опоры.

Коэффициенты

поперечной установки для элементов

промежуточной опоры вычисляются с

учетом конструктивного решения опоры.

Определение усилий в опоре от сил торможения.

Исходя из условия создания наиболее невыгодной ситуации, обычно исходят из того, что тормозят транспортные средства, движущиеся только в одном направлении.

Нормативную горизонтальную продольную нагрузку от торможения равномерно распределенной части нагрузки АК принимается равной 50 % веса этой нагрузки на загружаемой линии влияния, но не менее 7.8К кН (0,8К тс) и не более 24,5К кН (2,5К тс.).

Продольную нагрузку принимают с учетом всех полос одного направления. При этом учитывается коэффициент S1.

Расчетная формула для силы торможения имеет вид:

К <=

Сила торможения прикладывается в уровне проезжей части при расчете устоев и на уровне центров опорных частей при расчете промежуточных опор.

Сила торможения полностью передается через неподвижные опорные части. Подвижные опорные части могут воспринимать часть силы торможения силами трения, возникающими в них при минимальных значениях коэффициентов трения или качения.

Силы торможения в промежуточной опоре вызывают изгибающий момент на плече от центра опорных частей до рассматриваемого сечения ( например низа опоры).

Определение усилий в опоре от боковых ударов нагрузки АК.

Известно, что боковые удары от нагрузки типа АК возникают при переходе нагрузки из одной полосы движения в другую.

Нормативная горизонтальная поперечная нагрузка от ударов нагрузки АК принимается в виде равномерно распределенной нагрузки, равной 0.39 К в кН/м (0.4 К в тс/м) или сосредоточенной силы, равной 5.9 К в кН (0,6 К в тс), приложенных в уровне верха покрытия проезжей части.

При действии горизонтальной поперечной нагрузки статическая схема пролетного строения такая же, как и при действии вертикальной нагрузки. В связи с этим горизонтальная поперечная нагрузка на опору может быть определена по линии влияния, построенной для опорной реакции. Горизонтальная сила от бокового удара нагрузки АК определится по формуле:

Н

=![]() в тс.

в тс.

Сила Н создает в опоре изгибающий момент на плече, равном расстоянию от уровня проезжей части до рассматриваемого сечения( низа опоры).

Определение усилий от воздействия ветра на пролетное строение и опору в направлении поперек моста. Производится в соответствии с п.2.24* СНиП 2.05.03-84*.

Излагаются основы методики определения этих усилий с выделением роли факторов, влияющих на величину усилий( скорость и направление ветра, высота конструкции над уровнем земли, аэродинамические характеристики конструкции пролетного строения и опор и т.д.)

Определение усилий на опору от ледохода. Производится в соответствии с правилами, изложенными в приложении 10* СНиП 2.05.03-84*.

6. Определение усилий на опору от навала судов. Производится в соответствии с п. 2.26 СНиП 2.05.003-84*.

Лекция 13 Тема 15: Основы проектирования устоев автодорожных мостов

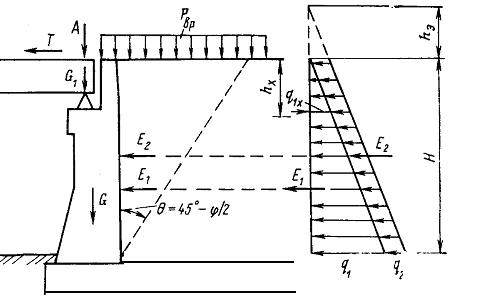

Определение нагрузок, действующих на устои (см.рис.15.1).

При расчете любых устоев учитываются следующие силовые воздействия:

G- собственный вес устоя;

G1 – опорная реакция от собственного веса пролетного строения, взятая с противоположным знаком; ,

A – тоже от временной нагрузки,

T - горизонтальная сила торможения от временной нагрузки,

G - собственный вес устоя,

E1 - горизонтальная сила воздействия грунта от собственного веса насыпи,

E2 -горизонтальная сила воздействия грунта насыпи, вызываемая наличием временной нагрузки на призме обрушения.

Рис.15.1 Схемы нагрузок, действующих на сплошные устои

Собственный вес устоя G определяется суммированием веса всех его элементов. При этом конструкция устоя разбивается на ряд простых геометрических фигур, что обеспечивает возможность определения веса каждого элемента и опоры в целом и его положения относительно какой либо принятой вертикали.

Опорная реакция G1 на устое от веса неразрезного пролетного строения, воспринимаемая устоем через опорные части, определяется по формуле

G1= q ω,

где q - интенсивность расчетной постоянной нагрузки от собственного веса пролетного строения;

ω – суммарная площадь разнозначных участков линии влияния опорной реакции для устоя.

Опорная реакция A на устое от временной нагрузки типа АК и НК-80 на пролетном строении, установленной в пределах проезжей части, определяется невыгодным загружением временной нагрузкой однозначных участков линии влияния опорной реакции для устоя.

Горизонтальная сила торможения от временной нагрузки T принимается только от равномерно распределенной части ν нагрузки АК (вес тележек не учитывается), собираемой со всех полос одного направления движения на максимальной длине λ однозначных участков линии влияния опорной реакции.

Если число полос движения одного направления больше единицы, то к нагрузкам других полос вводится коэффициент 0.6. Продольная нагрузка от сил торможения возникает в уровне проезжей части на площади контакта транспортных средств и передается на опоры через опорные части в уровне их центра. При расчете устоев нормами допускается в запас его устойчивости на опрокидывание принимать, что тормозная сила на устой передается в уровне проезжей части.

При наличии на устое неподвижной опорной части 100% тормозной силы, возникающей по всей длине неразрезного пролетного строения, передается на устой за вычетом сил трения в подвижных опорных частях на других опорах при минимальном коэффициенте трения.

Величина полного тормозного усилия должна удовлетворять условиям

7,8K![]() T

= 0.5λν

24,5

К

T

= 0.5λν

24,5

К

Горизонтальная сила воздействия грунта от собственного веса насыпи E1 определяется с учетом формул для давления от сыпучих тел.

Горизонтальное давление грунта определяется по формуле

q1=γnH tg2(45-φn/2)

где γn- нормативный удельный вес грунта,

Н- высота насыпи до рассматриваемого уровня грунта;

φn – нормативный угол внутреннего трения, принимаемый при засыпке песчаным грунтом φn= 35о.

Для конструкций устоев, имеющих сплошную лобовую стенку (рис.13.1), расположенных в одинаковом грунте, боковое давление увеличивается линейно по высоте Н.

Горизонтальная сила E1 на устой от активного давления грунта при этом прикладывается на удалении 1/ 3 Н от нижней кромки стенки и вычисляется по формуле

E1=0.5 q1 H b

где b- ширина сплошной опоры.

Горизонтальную силу воздействия грунта насыпи E2, создаваемой временной нагрузки на призме обрушения, при отсутствии переходных плит (рис.15.1) рекомендуется определять с использованием понятия о приведенной высоте hэ грунта, эквивалентного по созданию давления временной нагрузки. Эта эквивалентная высота может быть определена по формуле

hэ=G/(cbγn)

где G- вес временной нагрузки, в тс или кН; с- длина соприкосновения вдоль моста колесного или гусеничного транспортного средства, м; b- расстояние между внешними гранями колес или гусениц по их ширине, м.

В этом случае (рис.15.1)

q2=γn hэ tg2(45-φn/2)

E2= q2 Н b

Положение равнодействующей Е2 в этом случае находится на 1/2 расчетной высоты насыпи Н.

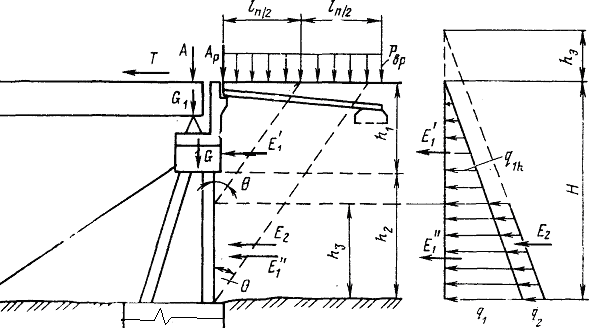

Для стоечных или свайных устоев горизонтальное усилие в пределах шкафной стенки и насадки до глубины h1(рис.15.2) определяется по формуле

E1’=0.5 q1hh1 b,

а для стоек по формуле

E1’’=0.5( q1h+ q1)h2 b1

где q1h – активное давление грунта на глубине h1,

b1- удвоенная суммарная ширина стоек или свай, условно принимаемая в качестве эффективной ширины опоры, воспринимаемой активное давление грунта , не превышающая расстояния между внешними гранями стоек или свай.

Рис.15.2. Схемы нагрузок для стоечных и свайных устоев

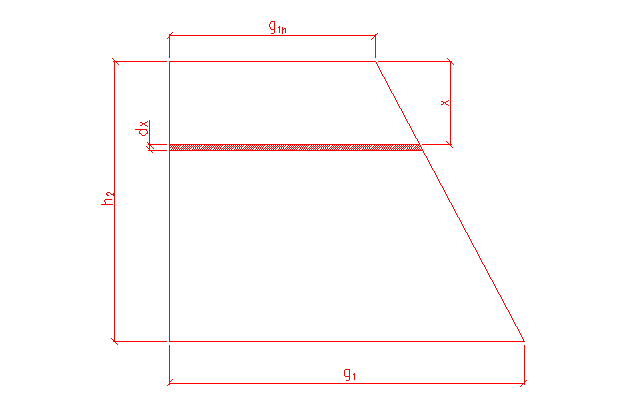

Положение

равнодействующей

![]() относительно верхней кромки эпюры

напряжений в виде трапеции определяется

делением статического момента площади

трапеции относительно верхней её кромки

на площадь .

относительно верхней кромки эпюры

напряжений в виде трапеции определяется

делением статического момента площади

трапеции относительно верхней её кромки

на площадь .

Площадь трапеции

А=

Для вычисления статического момента площади относительно верхней кромки применим следующую расчетную схему(Рис 13.3)

Рис.15.3. Расчетная схема к определению положения равнодействующей активного давления грунта

S

=

![]()

Тогда

yв

=S/A= =

=

При наличии около устоя переходной плиты (рис.15.2.) следует учитывать её распределяющую роль, которая проявляется по-разному в разные периоды эксплуатации.

В первый период, уплотненный грунт имеется под всей плитой, переходная плита упруго деформируется и передает нагрузку на грунт по всей площади. При этом можно условно считать, что боковое давление передается на опору по схеме, приведенной на рис.15.1 .

В последующий период, когда, вследствие уплотнения грунта, под плитой образуются пустоты, то можно считать, что давление грунта от временной нагрузки будет передаваться по схеме приведенной на рис 15.2 от её половины.

При расчетах обсыпных устоев следует учитывать активное давление грунта со стороны пролета, если предусматриваются меры, гарантирующие стабильность конуса в условиях эксплуатации.

Для устоев, имеющих неодинаковую по высоте ширину, расчеты боковых воздействий грунта ведут по приведенной, средней по высоте ширине Впр, которую для сечения по обрезу фундаментов (рис.15.4,а) можно определить по формуле

Впр,= ,

,

где

![]() -

ширина устоя в

плоскости грани на высоте

-

ширина устоя в

плоскости грани на высоте

![]() ;

;

Н- полная высота опоры до расчетного сечения.

Рис.15.4. Схема к определению расчетной ширины устоя.

При столбчатых ( или с проемами) или свайных устоях ширину опоры принимают (рис. 15.4,б):

при

2![]() <

<![]() B3=2

B3=2![]()

при 2 > B3=

где 2 < - удвоенная сумма столбов или свай;

- расстояние между внешними гранями столбов или свай.

Это правило распространяется и для сечений , находящихся на уровне низа фундамента(рис. 15.4,а)

В ,

,

а при раздельных фундаментах(рис.15.3,б) их ширина равна

Bф=2![]() ( если 2

<

( если 2

<![]() )

)

Bф= ( если 2 > )

Однако ,для усилий от временных нагрузок на призме обрушения значения ширины опоры В в формулах для определения Е следует принимать:

если Впр<S B= Впр

если Впр>S B= S,

где S- принимаемая ширина распределения временной нагрузки на призме обрушения.

Приняв расчетную схему нагрузки на устой и вычислив все усилия, следует составить в соответствии с указаниями п.2.1 и 2.2 СНиП 2.05.03-84* возможные их сочетания. Из многих сочетаний выбираются худшие. На эти сочетания определяют усилия в опасных сечениях и проверяют их прочность.

Рассмотрим далее расчет устоя с обратными стенками

Лекция 14 Расчет устоя с обратными стенками.

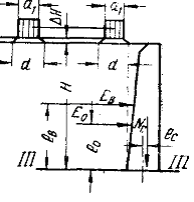

В устое с обратными стенками (рис. 14.1) рассчитывают переднюю стенку по двум сечениям I-I и II-II и обратную стенку по сечению III-III

Рис.14.1.К расчетной схеме устоя с обратными стенками

Во всех случаях стенку рассчитывают на 1 м длины. Переднюю стенку по сечению I-I рассчитывают при одном сочетании нагрузок, когда временная нагрузка находится на призме обрушения и по сечению действуют вертикальная нагрузка от собственного веса Nc с эксцентриситетом ec и горизонтальные усилия от грунта E1 и временной нагрузки E2 на призме обрушения.

q1=γnhc tg2(45-φn/2) E1=0.5 q1 hc b

q2=γn hэ tg2(45-φn/2) E2=q2 hc b

Изгибающий момент в сечении I-I от собственного веса и горизонтальных усилий от грунта вычислим по формуле

М=E1hc/3 +E2hc/2 +Ncec

Сдвигающая сила в этом сечении равна T= E1+ E2, а сжимающая сила равна

N = Nc

На эти силовые воздействия следует далее выполнить проверки прочности на внецентренное сжатие (при расчетных нагрузках).устойчивости на опрокидывание и сдвиг при коэффициенте условий работы m=0.8.

Вертикальные нагрузки по сечению II-II передней стенки (рис. 14.1) состоят из собственного веса стенки и веса подферменника, приложенных в центрах тяжести их объемов, веса пролетного строения и временной нагрузки на пролетном строении, приложенных по центру опирания пролетного строения на подферменнике.

Рис.14.2.К расчетной схеме для расчета сечения II-II

Горизонтальные нагрузки состоят из силы от давления грунта при временной ( НК-80) нагрузке на призме обрушения и тормозных сил, приложенных в центре опорных частей и направленных в сторону реки.

После вычисления усилий по сочетаниям производят расчетные проверки по каждому из них такие же, как при расчетах по сечению I-I

Обратную стенку по сечению III- III рассчитывают при одном -сочетании нагрузок — на действие вертикальной силы от веса самой стенки и горизонтального давления грунта при временной нагрузке НК-80 на призме обрушения, придвинутой к кромке проезжей части, причем обратная стенка расположена параллельно направлению временной вертикальной нагрузки (рис. 14.3).

Рис. 14.3. К расчету обратной стенки

Кроме расчета на прочность, устой необходимо проверить на устойчивость положения: опрокидывание, плоский и глубинный сдвиг.

Рис.14.4. Схемы для расчета устоя на опрокидывание (а), плоский (а) и глубинный (б и в) сдвига

Проверку на опрокидывание выполняют по формуле

Mu<=mMz/γn

где Mu – момент опрокидывающих сил относительно оси возможного поворота( опрокидывания) конструкции, проходящей через крайнюю грань опирания; Mz- момент удерживающих сил относительно той же оси; m – коэффициент условий работы, принимаемый при проверке фундаментов на скальных основаниях-0.9; на нескальных основаниях -0.8; γn- коэффициент надежности по назначению, принимаемый равным1.1 при расчетах в стадии эксплуатации и 1- в стадии строительства.

Проверку устойчивости против сдвига по плоскости, проходящей через подошву фундамента( плоский сдвиг) выполняют по формуле.

Qu<=mQz/γn

где Qu –сдвигающая сила; m – коэффициент условий работы, принимаемый -0.9; γn- коэффициент надежности по назначению, принимаемый равным 1.1 при расчетах в стадии эксплуатации и 1- в стадии строительства. Qz- удерживающая сила, равная силе трения кладки фундамента о грунт. Значения коэффициентов трения приводятся в справочниках

Для устоев, поддерживающих насыпь высотой 12 м и более, а также при наличии водонасыщенных песков, расположенных над подстилающими грунтами, кроме рассмотренных проверок устойчивости, в некоторых случаях следует проверять фундамент на сдвиг вместе с грунтом основания(глубинный сдвиг).Расчет устойчивости производят в этом случае в предположении, что глубинный сдвиг происходит по кругло-цилиндрической поверхности скольжения, проходящей через заднюю грань устоя(рис.14.4,в)

Лекция 15 : Тема лекции «Расчет прочности и устойчивости сжатых и внецентренно сжатых железобетонных элементов мостовых конструкций.

1. Общие указания к расчету сжатых и внецентренно сжатых бетонных и железобетонных элементов (содержатся в п. 3.52*, 3.53*, 3.54*, 3.55*).

а)

Виды и способы расчета прочности и

устойчивости сжатых и внецентренно

сжатых элементов устанавливаются, в

зависимости от величины эксцентриситета

![]() и значения ядрового расстояния

и значения ядрового расстояния

сечения, в табл. 35* СНиП 2.05.03- 84*

сечения, в табл. 35* СНиП 2.05.03- 84*

Расчет на устойчивость производится при эксцентриситетах, не превышающих ядровое расстояние. При больших эксцентриситетах расчет на устойчивость учитывается в расчетах на прочность.

б)

При расчете прочности учитывается

случайный эксцентриситет продольной

силы

![]() ,

где

,

где

![]() -

расчетная длина элемента .

-

расчетная длина элемента .

В

элементах статически определимых

конструкций эксцентриситет![]() находится как сумма случайного

эксцентриситета и эксцентриситета,

определяемого из статического расчета.

находится как сумма случайного

эксцентриситета и эксцентриситета,

определяемого из статического расчета.

Для

элементов статически неопределимых

конструкций величина эксцентриситета

принимается равной

![]() , но не менее

.

, но не менее

.

в) Дополнительный эксцентриситет, вызываемый прогибом элемента при внецентренном сжатии, учитывается коэффициентом

Значение условной критической силы Ncr для бетонных элементов определяется по формуле

,

,

а для железобетонных элементов по формуле

![]()

,

,

где Ib, Is- моменты инерции сечения бетона без учета трещин и сечения напрягаемой и ненапрягаемой арматуры относительно осей, проходящих через центр тяжести приведенного сечения.

![]() -

коэффициент, учитывающий длительность

действия нагрузки и вычисляемый по

формуле

-

коэффициент, учитывающий длительность

действия нагрузки и вычисляемый по

формуле

=1+Ml/M

где- M- момент, равный произведению силы N от постоянной и временной нагрузок на расстояние от места приложения силы до наиболее растянутого стержня арматуры (для бетонного сечения – до наиболее растянутой грани сечения) или до наименее сжатого стержня или грани ( при целиком сжатом сечении).

Ml—тоже, но только от постоянной нагрузки.

Значение

коэффициента

![]() следует принимать, равным ec/h,

но не менее определяемого по формуле

следует принимать, равным ec/h,

но не менее определяемого по формуле

=0.5 – 0.01 l0/h – 0.01Rb

Rb- расчетное сопротивление бетона сжатию в МПа;

l0 -расчетная длина элемента.

Значение

коэффициента

![]() ,

учитывающего влияние предварительного

напряжения арматуры на жесткость

элемента, рекомендуется определять по

формуле

,

учитывающего влияние предварительного

напряжения арматуры на жесткость

элемента, рекомендуется определять по

формуле

=1+

где - предварительное напряжение в бетоне на уровне центра тяжести продольной арматуры с учетом всех потерь.

д) Сжатые железобетонные элементы должны иметь характеристики, при которых обеспечивается условие

N/Ncr![]()

е)

Коэффициент продольного изгиба при

расчете сжатых и внецентренно сжатых

элементов, имеющих относительный

эксцентриситет ec/r![]() ,

рекомендуется вычислять по формуле

,

рекомендуется вычислять по формуле

,

,

где

![]() -

коэффициент продольного изгиба,

учитывающий воздействие временной

нагрузки;

-

коэффициент продольного изгиба,

учитывающий воздействие временной

нагрузки;

- то же, постоянных нагрузок.

Значения этих коэффициентов определяются по таблицам 36 и 37* СНиП 2.05ю03-84*