- •1. "Маржинальная революция": причины возникновения, принципы, этапы. Предшественники маржинализма

- •Сравнение классической политэкономии и маржинализма

- •Этапы маржинальной революции

- •Краткая характеристика 3х школ маржинализма

- •2. Австрийская школа (к.Менгер, ф.Визер, е.Бем-Баверк)

- •3. Математическая (Лозаннская) школа (у. Джевонс, л. Вальрас, в. Парето)

- •4. Англо- американская школа ( а.Маршалл, а.Пигу, Дж.Б.Кларк)

- •5. Стокгольмская (шведская) школа (Кнут Викселль)

- •6. Теории несовершенной конкуренции

3. Математическая (Лозаннская) школа (у. Джевонс, л. Вальрас, в. Парето)

Объективные предпосылки возникновения экономико-математических концепций |

• превращение капитализма в развитую хозяйственную систему с высокой степенью взаимозависимости и однородности всех ее частей и элементов |

||

• прогресс математической науки |

|||

теоретическая основа |

теории предельной полезности и предельной эффективности факторов производства (т.е. экономисты-математики оперировали теми же категориями, что и математическая наука того времени в целом) |

||

особенности математической школы |

• главная – в области методологии: господство (самостоятельность) математического метода означает, что это не только метод описания и изложения теоретических воззрений, но и метод исследования, количественного и качественного; |

||

• основной проблематикой стала разработка теории ОЭР, основанной на принципе взаимозависимости всех элементов экономической системы. Впервые капиталистическая экономика рассматривалась как замкнутая система, способная достичь равновесия. Эта модель включала теорию равновесия потребителя и теорию равновесия производителя. Концепция предельной полезности отошла на 2й план; |

|||

• в отличие от "австрийцев", анализировавших причинно- следственные связи, математики сконцентрировали внимание на функциональных взаимосвязях. Они вплотную подошли к математическому моделированию экономических процессов в целом. Однако социальная составляющая в работах экономистов- математиков была слабой: идеально построенные схемы абсолютно не соответствовали реальности; |

|||

• исходили из предположения о рациональном поведении субъектов рыночной экономики (стремятся к максимизации благосостояния). |

|||

Этапы становления математической школы |

I этап: работы Н.Капара, У.Уэвелля, А.Курно, Г.Госсена, появившиеся соответственно в 1801, 1830, 1838 и 1854 гг., являлись предысторией математической концепции ОЭР, т.к. в них содержались лишь ее отдельные элементы; |

||

II этап: работы У.Джевонса, Ф.Эджуорта, Л.Вальраса, В.Парето, опубликованные в 1870 – 1890 гг. |

|||

Английская школа маржинализма представлена 3мя учеными |

|

Уильям ДЖЕВОНС (1.09. 1835 – 13.08. 1882) |

английский экономист, статистик и философ-логик; профессор логики, философии и политической экономии в Манчестере (1866—1876) и Лондоне (1876—1880); основатель математической школы в политической экономии |

Основные работы |

Краткое сообщение об общей математической теории политической экономии, 1862 сформулировал принцип убывающей предельной полезности, которую называет "последней степенью полезности" Теория политической экономии, 1871 Принципы науки – трактат о логике и научном методе, 1874 Значительное падение ценности золота, 1863 впервые построил индекс цен, взвешенный по показателям базисного года, за 50 лет |

Филипп УИКСТЕД (1844 – 1927) |

священник, специалист по средневековой истории, знаток Аристотеля, Данте; математики; самостоятельно изучал политэкономию |

Основные работы |

Азбука экономической науки, 1888 Согласование законов распределения, 1894 Здравый смысл в политэкономии, 1919 |

Фрэнсис ЭДЖУОРТ 8.02.1845 – 13.02.1926 |

|

Основные работы |

Математическая психология, 1881 проблемы измерения полезности и математические определения равновесия Теория монополии, 1897 Теория распределения, 1904 Статьи о политической экономии, 1925 |

Особенности методологических и теоретических позиций У.Джевонса |

|||

• главная задача экономической теории – изучение потребления. Термин "полезность" означает свойство вещи доставлять удовлетворение или избавлять от страданий (принцип гедонизма). Такое представление У.Джевонса о полезности основано теории наслаждений и страданий английского философа Иеремии Бентама. Общая полезность блага зависит от его количества. Но, по мнению У.Джевонса, экономистов интересует полезность последнего приращения блага, которую он называл "последней степенью полезности", имеющей тенденцию убывать с увеличением количества блага. У. Джевонс не утверждает, что он открыл этот "великий принцип", позднее названный "первым законом Госсена", ссылаясь на Н. Сениора и Р. Дженнингса (в то время он еще не читал самого Г. Госсена), но отмечает, чтоего предшественникам не удалось дать четкую формулировку. |

|||

Кроме понятия положительной полезности У. Джевонс вводит понятия: бесполезности (нулевой полезности) и антиполезности (отрицательной полезности). |

|||

Соответственно материальные блага делятся на 3и группы |

товар (+) |

вещество, действие или услуга, которые приносят наслаждение и предотвращают страдание |

|

нетовар (0) |

предмет, потребление которого не приносит ни наслаждения, ни страдания |

||

антитовар (–) |

действие или предмет, от которых надо избавиться, т.к. они не приносят удовольствия и доставляют страдания. |

||

• теория обмена |

выводит из теории полезности, одновременно теория обмена является и теорией ценности. Под ценой У. Джевонс понимает меновое отношение. Согласно этой теории, соотношение обмена 2х товаров обратно пропорционально соотношению их "последних степеней полезности". В современном виде уравнение обмена соответствует условию равновесия потребителя ("второй закон Госсена"): MUX/MUY = Y/X = PX/PY |

||

• теория предложения труда |

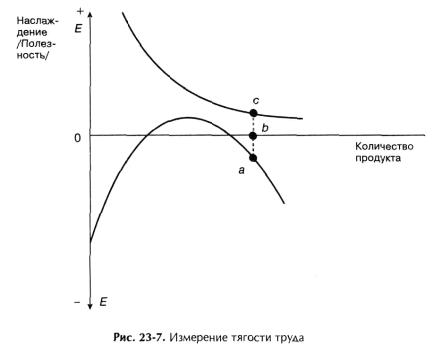

Труд (как процесс и как фактор производства) рассматривается с точки зрения полезности, т.е. получаемого человеком наслаждения. У. Джевонс сопоставляет предельную полезность труда с предельной тягостью труда. Сначала труд является источником положительных эмоций, но затем он становится тягостным (приобретает отрицательную полезность), или антитоваром. Тягость труда является функцией количества выполняемой работы. Производство благ будет продолжаться до тех пор, пока имеет место превышение удовлетворенности над неудовлетворенностью, т.е. пока удовольствие от продукта труда (полезность) больше отрицательных ощущений от труда (антиполезность). С достижением равенства между ними процесс производства данного блага прекращается, или полезность продукта труда = антиполезности труда. Труд влияет на меновые пропорции косвенно: благодаря труду изменяется количество благ, а значит, и их предельная полезность. |

||

|

||||

Верхняя кривая — функция предельной полезности продукта труда, нижняя кривая — функция предельного удовольствия от процесса труда В первые моменты работы тягость ее велика — удовольствие отрицательно. Но с первыми порциями продукта труда тягость работы начинает убывать — удовольствие растет. Так продолжается до некоторого момента, когда удовольствие достигает своего максимума, после чего оно начинает убывать и переходит в зону отрицательных величин. Индивид прекратит работать, когда предельная полезность продукта труда сравняется по величине с предельной тягостью труда (приростом отрицательного удовольствия от труда): ab = bс – точка b. |

||||

вывод |

теория предложения труда также является субъективной |

|||

• "цепочка Джевонса" |

теория денег занимает промежуточное положение между теорией предельной полезности и теорией неоклассиков. С одной стороны, цена зависит от предельной полезности (как и "австрийцы"), с другой стороны, – от издержек производства, которые сами зависят от товарных цен. Это значит, что У. Джевонс не рассматривал предельную полезность и издержки производства в качестве самостоятельных факторов формирования цены (как это впоследствии "открыли" А.Маршалл и В.Парето). Цена товара зависит от предельной полезности. Издержки производства не принимают прямого участия в этом процессе, они лишь косвенно влияют на объемы предложения благ, от которых зависит их предельная полезность. "Цепочка Джевонса" имеет вид: издержки производства определяют предложение → предложение определяет "последнюю степень полезности" → " последнюю степень полезности" определяет ценность. |

|||

|

Эта цепочка "растянута" во времени: когда приходит время определить ценность, предложение уже зафиксировано на предыдущем этапе. Таким образом, спрос и предложение не определяют ценность одновременно, как позже отмечал А.Маршалл. |

|||

• с именем У. Джевонса связан отказ от термина "политическая экономия" в пользу "economics" – экономическая теория; |

||||

• У. Джевонс был в принципе сторонник невмешательства государства в экономику. Как и большинство его современников, он считал, что если участвующие в экономическом торге стороны имеют равные позиции, одинаковый доступ к информации, государство обязано обеспечить лишь правила и способы выполнения контрактов, не вмешиваясь в процесс торга. Однако при нарушении этих условий вмешательство государства, по его мнению, обязательно: – он выступил в защиту "фабричных законов", ограничивающих продолжительность рабочего времени, регулирующих условия труда, причем не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, и в торговле, – считал возможным предоставление государством некоторых видов общественных услуг (безопасность, выполнение законов, образование, культура и т. п.). Однако полагал, что государственные формы предпринимательства всегда обходятся дороже, чем частные, вследствие бюрократического регулирования и отсутствия конкуренции. И только практика, по его мнению, могла "в большинстве случаев определять, что выгоднее обществу: доверить выполнение определенных услуг коллективным действиям государства или частному интересу". |

||||

• в посмертно изданной работе "Исследования денежного обращения и финансов" (1884) представлена попытка У.Джевонса создать теорию экономического цикла, основанную на периодичности солнечной активности, влияющей на урожайность в сельском хозяйстве, что в свою очередь вызывает повышение экономической активности общества в целом. |

||||

Филипп Уикстид одним из первых приветствовал новое направление. Он подчеркивал, что сам ничего нового не придумал и излагает по-своему результаты, вытекающие из сделанного до него другими. |

||||

• ввел в английскую науку термин "предельная полезность" вместо употребленного У.Джевонсом выражения "последняя степень полезности". Ф. Уикстид отмечал, что суть понятия "предельная полезность" – в идее приращения очередной 1-цы к однородному запасу благ, т.е. "предельное" означает "дополнительное"; |

||||

• анализирует понятие "отправная цена": если рыночная цена опускается ниже ее уровня, продавцы сами начинают предъявлять спрос на свои товары. Поэтому предлагает добавить к кривой спроса покупателей кривую спроса самих продавцов; |

||||

• высказался в пользу позитивного характера экономической науки: экономическая наука не предписывает, а описывает; |

||||

• впервые в Англии сформулировал правило оптимального распределения продукта, согласно которому вознаграждения факторов производства соответствуют предельному продукту каждого из них при условии их взаимозаменяемости. Тогда сумма произведений расхода каждого фактора на его предельный продукт = объем выпуска: Q = Σ (Xi) × MPi |

||||

Фрэнсис Эджуорт |

|

|||

• проблема равновесия может быть решена только сопоставлением полезностей и вредностей (тягот), развив мысль У. Джевонса об уравнивании предельной полезности продукта труда и предельной тягости труда в состоянии равновесия; отвергает правило оптимального распределения Ф.Уикстида; |

|

|||

• такой подход не совпадал с подходом австрийской школы, т.к. в этом случае издержки производства становятся реальной величиной, но позволил установить закон роста производства фирмы до момента MC = MR. Обе переменные можно изобразить в виде кривых в системе координат: объем выпуска – ось X MC и MR – ось Y. Пересечение кривых MC и MR дает точку оптимального объема выпуска: до нее увеличение объема производства выгодно, после нее – нет. Затем Ф.Эджуорт делает следующий шаг – к проблеме рыночного равновесия: точка, в которой устанавливается цена, выравнивающая спрос и предложение. |

|

|||

• впервые выразил полезность как функцию количества нескольких, в простейшем случае 2х благ: U = f(x, y) и ввел кривые безразличия, изображающие .ту функцию графически: кривая безразличия – это линия равной полезности. В дальнейшем понятие кривой безразличия стало основой порядковой теории потребительского выбора, использующей показатели предпочтения (ранжирования): лучше или хуже. Если потребителю все равно, какой из наборов выбрать, значит, эти наборы находятся на одной кривой безразличия. Основные свойства кривых безразличия (никогда не пересекаются; имеют отрицательный наклон; абсолютный наклон определяется MRS = MUX/MUY; кривая безразличия, лежащая выше и правее других, представляет более предпочтительные наборы благ) были доказаны строго математически уже преемниками Ф.Эджуорта. ИНТЕРЕСНО: сам Ф.Эджуорт, будучи утилитаристом, отстаивал кардиналистское (количественное) толкование полезности. |

|

|||

• создал вероятностную теорию индексов, основанную на предположении, что индексовое число представляет собой среднюю величину. Наряду с формой среднего индекса, применявшуюся еще в 18 в., было предложено использовать агрегатную форму. В 1874 г. немецкий статистик Г.Пааше признал агрегатную форму вполне приемлемой для исчисления индекса цен. |

|

|||

Леон ВАЛЬРАС 16. 12. 1834 – 5.02.1910 |

французский экономист, лидер лозаннской школы маржинализма; в юности он пытался найти себя в различных областях: учился в Горном институте, увлекался философией, литературой, историей, пока под влиянием отца, философа и экономиста Огюста Вальраса, не воодушевился идеей создания социальной науки; 1870 – 1892 гг. являлся профессором, заведующий кафедрой политэкономии юридического факультета Лозаннского университета; на посту заведующего кафедрой его сменил В. Парето. |

||||||||

Основные работы |

Элементы чистой экономической науки, 1877 Очерки социальной экономии. Теория распределения общественного богатства,1896 Очерки прикладной политической экономии. Теория производства общественного богатства, 1898 |

||||||||

Основные теоретические положения |

|||||||||

• структура ЭТ |

Л. Вальрас разделил экономическую науку на 3и части: |

||||||||

чистая |

включает теорию обмена и меновой стоимости и является математической теорией |

||||||||

прикладная |

включает теорию производства общественного богатства, организации промышленного производства и не подчиняется строгим математическим законам |

||||||||

социальная |

занимается проблемами распределения общественного богатства по следующим причинам (мнение Л.Вальраса): – распределение является моральным фактором, – свободная конкуренция часто приводит к несправедливому распределению доходов. Л.Вальрас выступал за национализацию земли с целью ликвидации рентных доходов. |

||||||||

• модель ОЭР |

впервые разработал замкнутую математическую модель ОЭР в условиях свободной конкуренции на основе принципа субъективной полезности и теории спроса и предложения. При этом он исследует систему не изолированного обмена, а развитого товарного производства. |

||||||||

ОЭР |

состояние экономики, при котором все рынки одновременно находятся в равновесии, а каждый участник экономической деятельности максимизирует свою целевую функцию полезности при данных бюджетных ограничениях |

||||||||

задача модели |

показать возможность достижения устойчивого равновесия в условиях свободной конкуренции без государственного вмешательства и стремления всех субъектов экономики к максимизации полезности. При этом Л.Вальрас исходит из взаимосвязи и взаимозависимости не только рынков потребительских товаров и факторов производства, но и цен на них. Это значит, что определение цен на готовые продукты и факторы производства может быть только одновременным, а не поочередным именно из-за взаимосвязи всех рынков |

||||||||

участники экономической деятельности |

• домохозяйства – владельцы производительных услуг (труда, капитала, земли), |

||||||||

• предприниматели |

|||||||||

С тех пор это деление общества на владельцев факторов производства (домохозяйства) и предпринимателей прочно вошло во все учебники по ЭТ. |

|||||||||

Домохозяйства являются одновременно собственниками факторов производства и покупателями предметов потребления; предприниматели – одновременно покупателями факторов производства и продавцами предметов потребления. Производство и потребление связаны посредством 2х рынков – факторов производства и предметов потребления. |

|||||||||

вывод: |

в самой основе математических моделей Л.Вальраса заложен рыночный подход к экономическим явлениям. |

||||||||

условия равновесия |

• равенство спроса и предложения факторов производства, |

эти условия относятся к равновесию обмена |

|||||||

• устойчивость цен на рынке товаров и услуг, |

|||||||||

• продажная цена продуктов равна издержкам, которые представляют цены факторов производства |

это условие относится к равновесию производства |

||||||||

В математической модели эти условия равновесия выражены через 4е взаимосвязанные системы уравнений: |

1ая и 2ая системы уравнений характеризуют проблемы, с которыми непосредственно сталкивается производитель, – предложение факторов производства и спрос на готовую продукцию. То и другое трактуется как функция рыночных цен на все факторы производства и предметы потребления |

||||||||

3ья система уравнений отражает потребление производительных услуг: сумма затрат факторов производства (спрос) должна равняться их предложению |

|||||||||

4ая система уравнений отражает соотношение цен факторов производства и предметов потребления: Σ цен на предметы потребления = Σ цен на факторы производства |

|||||||||

Обязательное условие для математического решения задачи |

общее число уравнений = числу неизвестных |

||||||||

модель "аукциониста" |

главным регулирующим механизмом достижения равновесия в модели является изменение структуры равновесных цен (процесс "нащупывания", поиска взаимоприемлемых цен). Равновесные цены способствуют устранению излишков и дефицитов: количество предлагаемых товаров = количеству приобретаемых, сумма цен товаров = совокупным издержкам, т.е. по стоимости совокупный спрос = совокупному предложению. В этом состоит закон Вальраса. В отличие от закона Сэя ("продукты обмениваются на продукты"), согласно которому уравновешивание спроса и предложения происходит автоматически без участия денег, в модели Л.Вальраса деньги включены наряду с факторами производства и предметами потребления. Однако самостоятельного значения они не имеют. Деньги рассматриваются как некий страховой запас на случай несогласованности во времени поступлений и платежей. Вопрос о природе неопределенности и роли времени в модели Л.Вальраса остался открытым. |

|||

допущения модели ОЭР |

• заданные функции предельной полезности, что означает заданное первоначальное количество товаров и услуг, реализуемых на рынке (т.е. неизменность запаса и номенклатуры продуктов), |

|||

• заданные функции предельной производительности, что означало неизменность издержек производства (постоянная отдача от масштаба) (т.е. неизменность технологии, наличных ресурсов и потребительских предпочтений), |

||||

• изменение цены прямо зависит от величины превышения спроса над предложением, |

||||

• обмен между производителями и потребителями осуществляется на основе взаимовыгодности и эквивалентности, |

||||

• полная занятость ресурсов |

||||

недостатки модели |

• статичность |

– отсутствие технического прогресса, – отсутствие накопления капитала, – неизменность потребительских предпочтений, – отсутствие экономических циклов |

||

• построение на основе категории полезности, не имеющей объективного критерия и не поддающейся количественному измерению. Эту проблему решил последователь и ученик Л.Вальраса В.Парето в своей модели ОЭР, где не ставилась задача абсолютного измерения полезности. |

||||

• предположение о существовании свободной конкуренции во всех сферах экономики и абсолютной информированности означало исключение из анализа фактора неопределенности, |

||||

• показано готовое равновесие, но не процесс, ведущий к нему (сравнительная статика) |

||||

Заслуга Л.Вальраса – постановка ряда проблем, связанных с ОЭР |

• как самостоятельное направление ЭТ теория ОЭР сформировалась в 30е гг. 20 в., когда были даны математически строгие определения равновесия и сформулированы условия существования, единственности и устойчивости равновесия (микроэкономический аспект): А.Вальд, ДЖ.фон Нейман, К.Эрроу, Ж.Дебре, Дж.Хикс, П.Самуэльсон. Наиболее значительные достижения в разработке этих проблем относятся к 30 – 60м гг. 20 в. В этот период успехи теории ОЭР были неразрывно связаны с развитием самой математической науки в целом и возникновением теории игр, в частности (Дж. Нэш); |

• разработка моделей динамического равновесия и экономического роста: первым экономистом, исследовавшим вопросы динамического развития в рамках неоклассической теории, явился Й.Шумпетер; |

• идеи Л.Вальраса получили развитие в модели "затраты – выпуск" В.Леонтьева (40е гг. 20 в.); |

• идеи Л.Вальраса стали основой для развития эконометрики; |

• теория Л.Вальраса дала новый импульс для изучения проблемы благосостояния, поставленной еще А.Смитом. |

Вильфредо ПАРЕТО 15.07. 1848 – 20.08.1923 |

итальянский инженер, экономист и социолог, один из основоположников теории элит; по возвращению семьи в 1858 г. из Парижа в Италию В.Парето начинает учиться и получает одновременно классическое гуманитарное и техническое образование, при этом большое внимание уделяет изучению математики; после окончания Политехнической школы в Турине В. Парето в 1869 г. защищает диссертацию «Фундаментальные принципы равновесия в твердых телах». Тема эта воспринимается как предзнаменование, учитывая важное место понятия равновесия в его последующих экономических и социологических трудах; в течение ряда лет он занимал довольно важные должности в железнодорожном ведомстве и в металлургической компании. В первой половине 90х гг. В. Парето публикует ряд исследований в области экономической теории и математической экономики. С 1893 г. и до конца жизни он был профессором политической экономии Лозаннского университета в Швейцарии, сменив в этой должности известного экономиста Леона Вальраса. |

Основные работы |

Курс политической экономии в 2х тт., 1896-1897 Социалистические системы, 1902-1903 Учебник политической экономии, 1906 Трактат по общей социологии, 1916 Краткое руководство по общей социологии, 1920 |

.

Особенности методологических и теоретических позиций |

• в отличие от других теоретиков математической школы В.Парето полностью отказался от причинно-следственного анализа в пользу функционального, заменив логический метод математическим; |

• преодолев присущий Л.Вальрасу субъективизм, открыто провозгласил отказ от понятия полезности как единственной причины обмена и перешел к характеристике экономической системы в целом, где спрос и предложение рассматривались как элементы равновесия в экономике; |

• В.Парето внес значительный вклад в развитие теории потребительского поведения, заложив основы ординалистского подхода к измерению полезности, который после завершения его разработки в 30е гг. 20 в. в работах Е.Слуцкого, Дж.Хикса, Р.Аллена и др. стал общепринятым. |

◊ Вместо количественного понятия субъективной полезности В.Парето ввел понятие "предпочтение", имеющее порядковый смысл. Порядковые величины характеризуют только их очередность, степень приоритетности. |

◊ В.Парето различал полезность для отдельного индивида (микрополезность) и полезность с точки зрения всего общества (макрополезность), не равная сумме микрополезностей. Он отмечал, что польза для каждого индивида – величина специфическая и бессмысленно говорить о суммарной пользе, т.к. ее не существует. |

◊ В.Парето предложил сравнивать предпочтения не отдельных благ, а их наборов; |

◊ для характеристики предпочтений В.Парето использует понятие кривых безразличия, введенное английским экономистом Ф.Эджуортом. Каждая точка такой кривой соответствует множеству наборов с одинаковой общей полезностью. При этом кривые безразличия заменяются поверхностями безразличия, пересечения которых в 3хмерном пространстве дают пути перехода от одних предпочтений к другим; |

◊ в зависимости от наборов товаров (взаимозаменяемые, дополняемые, независимые) кривые безразличия могут иметь разный вид; |

◊ потребитель осуществляет выбор при определенном доходе и данной системе цен, т.е. в рамках бюджетного ограничения. Точка касания кривой безразличия и линии бюджетного ограничения характеризует оптимальное решение, т.е. набор продуктов, обеспечивающий максимальное удовлетворение при данном доходе и ценах приобретаемых товаров. |

• наибольшим вкладом В.Парето в экономическую науку является его теория ОЭР как продолжение модели Л.Вальраса, в которую он внес ряд принципиальных положений |

◊ основываясь на модели Л.Вальраса, формулирует 5 основных условий для достижения равновесия: – взвешенные по ценам предпочтения (предельные полезности) равны для всех товаров; – для любого субъекта Σ доходов = Σ расходов; – количество всех благ до и после установления равновесия не изменяется; – цены готовых продуктов = издержкам их производства; – производительные блага (факторы производства) полностью используются в процессе производства. |

|||

◊ по-новому подходит В.Парето к социальной оценке равновесия. По его мнению, максимальная общественная полезность – это не сумма индивидуальных полезностей, которые невозможно измерить. |

||||

критерий устойчивого экономического равновесия: "оптимум Парето" |

ситуация, при которой ничье благосостояние не может быть улучшено без ухудшения благосостояния кого-либо другого (т.е. некоторые люди выигрывают, но никто не проигрывает) |

|||

Вместе с тем при изменении начального распределения ресурсов может существовать множество вариантов равновесной экономики, а значит, и множество "оптимумов Парето". В этих случаях из 2х сравниваемых вариантов социально эффективнее тот, при котором положение хотя бы одного индивида лучше, а другого – по крайней мере не хуже. |

||||

Впоследствии концепция "оптимума Парето" была обогащена и частично переосмыслена рядом экономистов. |

Так, в конце 30х гг. 20 в. английские экономисты Николас Калдор и Джон Хикс независимо друг от друга и практически одновременно сформулировали компенсационный критерий: |

|||

при изменениях в экономике "оптимум Парето" соблюдается не непосредственно, а в результате того, что выигравшие способны (но не обязательно это делают) компенсировать проигравшим их потери и при этом не ухудшить своего положения |

||||

способ усовершенствования критерия Парето |

оптимум Парето достигается с помощью перераспределения доходов (через налоги и субсидии) |

|||

|

в конце 30 – начале 40х гг. 20 в. американские экономисты Абрам Бергсон и Поль Самуэльсон включили в анализ этические нормы, сформулировав "функцию социального благосостояния в смысле Парето": |

|||

если хотя бы один субъект отдает безусловное предпочтение определенному экономическому результату, тогда как другие субъекты не высказывают безусловного предпочтения другим результатам, то этот предпочтенный результат имеет более высокий индекс социального благосостояния |

||||

◊ в отличие от Л.Вальраса рассматривает проблему ОЭР для 3х типов экономики: свободной конкуренции, монополизированной и централизованно-управляемой. |

||

в 1ом случае потребители и производители принимают свободные рыночные цены как данные и пытаются достигнуть своих целей, приспосабливаясь к этим ценам. Это ситуация соответствует "свободной конкуренции"; |

||

во 2ом случае главной целью является изменение цен для максимизации своей выгоды. Это – монополизированная экономика. |

||

Следует заметить: |

различные типы монополизированных рынков (несовершенной конкуренции) стали самостоятельным объектом исследования только в середине 20 в. Более того, по словам В.Леонтьева, усовершенствованная модель ОЭР В.Парето постепенно соединялась с 2мя другими направлениями анализа – теорией рыночного механизма и моделями поведения фирм и домохозяйств. |

|

Общий смысл рекомендаций В.Парето состоит в том, что оптимальное состояние экономики связано конкурентным равновесием. Если экономика близка к совершенной конкуренции, вмешательство государства излишне; если этого нет, то необходимо устранить препятствия для конкуренции или осуществить меры перераспределительного характера (налоги, прямое установление цен); |

||

в 3ем случае цены определяет государство "для достижения максимума благосостояния для всех членов общества". Это – централизованно-управляемая экономика. |

||

• "закон Парето" (принцип 20/80) |

сформулировал "закон распределения доходов", выражающий зависимость между величиной дохода и количеством получающих его лиц |

|

На основе статистических данных Англии и Северной Ирландии за 200 лет В.Парето установил, что распределение доходов выше определенной величины (близких и превышающих средние) сохраняет значительную устойчивость, т.к. отражает неравномерное распределение способностей населения и никак не связано с несовершенством социальных условий. В.Парето пришел к выводу, что на долю 20 % наиболее богатых семей всегда приходится 80 % всей собственности и доходов. Поэтому он всегда очень скептически относился к вопросам социального переустройства общества. Однако если общая сумма доходов увеличивается быстрее, чем население, то возможно сокращение разрыва в доходах разных слоев. Несмотря на то, что статистические материалы, накопленные в течение 20 в., не позволяют рассматривать этот вывод как строгий закон, данный принцип, известный как "принцип 20 × 80", широко используется в маркетинге и менеджменте в следующей редакции: "20% всех усилий (издержек, потребителей) приносят 80% всех результатов (прибыли, сбыта)" |

||