- •1.Основные понятия и определения и задачи статики

- •2.Аксиомы статики

- •4.Напряжение как мера внутренних сил.

- •5.Напряженно-деформированное состояние. Внутренние факторы.

- •7.Перемещения и деформации.

- •8.Число степеней свободы(чсс) механизма. Подвижность механизма.

- •11.Cложение пссс .Геометрическое условие равновесия пссс.

- •12.Расчет на прочность стержней при растяжении-сжатии.

- •13. Продольная и попереч. Деформации. Закон Гука (при сжатии). Модуль упругости. Коэффициент Пуассона. Жесткость бруса.

- •14. Конструктивно-функциональная классификация механизмов.

- •15. Профильные соединения.

- •16. Определение равнодействующей системы сходящихся сил методом проекций

- •17. Виды прочностных расчетов

- •18. Общие сведения о передачах.

- •19/20 Кручение прямого бруса круглого сечения. Построение эпюр крутящих моментов.

- •21. Геометрический расчёт эвольвентных прямозубч цилиндрич передач

- •22. Шпоночные соединения

- •23.Пара сил. Момент пары сил

- •24.Дифференциальные зависимости при изгибе

- •25.Сложение пар сил. Условие равновесия пар.

- •26. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил.

- •27. Основные механические характеристики материалов. Статические испытания на растяжение.

- •30.Перемещения при изгибе.Расчёт балок на жёсткость при изгибе

- •31. Теория механизмов

- •32. Условия прочности, коэффициент запаса прочности, допускаемые напряжения.

- •33.Общие сведения о методах изготовления зубчатых колёс

- •34.Балки. Виды реакций. Балочные системы. Разновидности опор и виды нагрузок.

- •35.Определение усилий в стержнях по методу Риттера.

- •38.Чистый сдвиг

- •39.Передаточное отношение

- •40.Условие прочности при изгибе

- •41.Теория мех-ов и машин.2)Структура механизмов. Основные определения.

- •43Приведение к точке плоской сис-мы произвольно расположенных сил. Теорема Вариньона

- •44.Устойчивость сжатых элементов конструкции. Критическая сила.

- •45.Уравнения равновесия и их различные форма

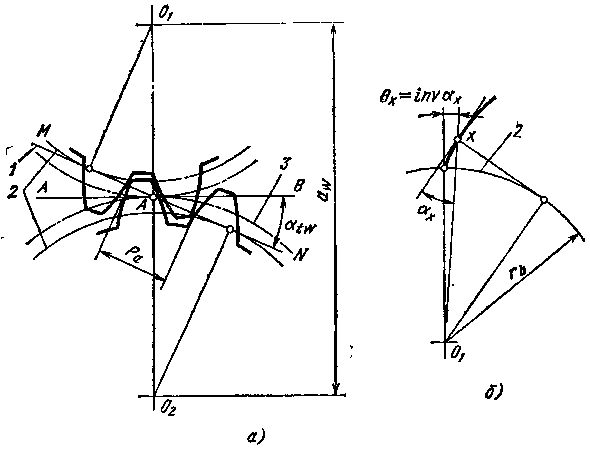

21. Геометрический расчёт эвольвентных прямозубч цилиндрич передач

В зависимости от профиля зубьев колес различают зацепления трех основных видов: эвольвентные, когда профиль зуба образован двумя симметричными эвольвентами; циклоидальные, когда профиль зубьев образован циклоидальными кривыми; зацепления Новикова, когда профиль зуба образован дугами окружности.

Эвольвентой, или разверткой окружности, называется кривая, которую описывает точка, лежащая на прямой (так называемой производящей прямой) линии, касательной к окружности и перекатываемой по окружности без скольжения. Окружность, разверткой которой является эвольвента, называют основной окружностью. С увеличением радиуса основной окружности кривизна эвольвенты уменьшается. При радиусе основной окружности, равном бесконечности, эвольвента превращается в прямую, что соответствует профилю зуба рейки, очерченному по прямой.

Наиболее широкое применение находят зубчатые передачи с эвольвентным зацеплением, которое имеет следующие преимущества перед другими видами зацепления: 1) допускается небольшое изменение межосевого расстояния при неизменном передаточном отношении и нормальной работе сопряженной пары зубчатых колес; 2) облегчается изготовление, так как одним и тем же инструментом можно нарезать колеса

Приведенные ниже сведения относятся к эвольвентному зацеплению.

Схема звольвентного зацепления (рис. 3, а). Два колеса с эвольвентными профилями зубьев соприкасаются в точке А, находящейся на линии центров О1О2 и называемой полюсом зацепления. Расстояние aw между осями колес передачи по межосевой линии называют межосевым расстоянием. Через полюс зацепления проходят начальные окружности зубчатого колеса, описанные вокруг центров О1 и О2 и при работе зубчатой пары перекатывающиеся одна по другой без скольжения. Понятие о начальной окружности не имеет смысла для одного отдельно взятого колеса, и в этом случае применяют понятие о делительной окружности, на которой шаг и угол зацепления колеса соответственно равны теоретическому шагу и углу зацепления зуборезного инструмента. При нарезании зубьев методом обкатки делительная окружность представляет собой как бы производственную начальную окружность, возникающую в процессе изготовления колеса. В случае передачи без смещения делительные окружности совпадают в начальными. а — основные параметры; б — инволюта; 1 — линия зацепления; 2 — основная окружность; 3 — начальная и делительная окружности

22. Шпоночные соединения

Шпо́ночное соедине́ние — соединение охватывающей и охватываемой детали для передачи крутящего момента с помощью шпонки. Шпоночное соединение позволяет обеспечить подвижное соединение вдоль продольной оси. Классификация соединений в зависимости от формы шпонки: соединения призматическими шпонками, соединения клиновыми шпонками, соединения тангенциальными шпонками, соединения сегментными шпонками, соединения цилиндрическими шпонками. Шпонка представляет собой стальной брус, вставляе-мый в пазы вала и ступицы. Она служит для передачи момента между валом и ступицей колеса, шкива, звездочки. Основные типы шпонок стандартизированы.

Основной критерий работоспособности шпоночного соединения — прочность на смятие.

Достоинства шпоночных соединений:

• простота конструкции,

• легкость монтажа и демонтажа,

•

низкая

стоимость.

•

низкая

стоимость.

Недостатки шпоночных соединений:

• шпоночные пазы ослабляют прочность вала и ступицы,

• конструкция напряжений, возникающих в зоне шпоночного паза, снижает сопротивление усталости.

Шпоночные соединения подразделяются на:

• не напряженные: с использованием призматических и сегментных шпонок (при сборке в деталях не возни-кают предварительные напряжения);

• напряженные: с применением клиновых и тангенциальных шпонок (при сборке возникают монтажные на-пряжения).