- •Расшифруйте понятия “протокол”, “интерфейс”. В чем разница между ними? Какие основные виды интерфейсов существуют у компьютерных программ согласно стандарта posix?

- •Что такое ядро ос? Какие особенности его работы по сравнению с другими программами? Какие архитектуры ос бывают? в чем их преимущества и недостатки

- •Что такое виртуальная машина? Для каких целей она может служить? Какие типы виртуальных машин бывают?

- •Какие принципиальные отличия языка Ассемблера от высокоуровневых языков программирования?

- •Перечислите форматы исполняемых файлов. Опишите и охарактеризуйте формат elf.

- •Из каких этапов состоит создание исполняемой программы из исходного кода? Опишите их суть. Для каких сред исполнения может создаваться программа?

- •Перечислите этапы загрузки компьютера от включения питания до активизации gui или cli ос. Охарактеризуйте роль каждого из них.

- •Что такое процесс ос? Чем он отличается от программы? Что такое нить? Какие есть подходы к созданию многонитевых (многопоточных программ)?

- •Опишите жизненный цикл процесса. Какие требования обычно выдвигаются к алгоритмам планирования процессов?

- •Перечислите основные алгоритмы планирования процессов. Сформулируйте алгоритм “Карусель” (Round Robin) и охарактеризуйте его.

- •Перечислите основные алгоритмы планирования процессов. Сформулируйте “справедливый” алоритм планирования и охарактеризуйте его.

- •Перечислите основные алгоритмы планирования процессов. Сформулируйте и охарактеризуйте алгоритм “Очередь” (fifo). В каких системах он может применяться на практике?

- •Перечислите алгоритмы планирования процессов. Сформулируйте и охарактеризуйте алгоритм “Многоуровневые очереди с обратной связью”. В чем его преимущества и недостатки?

- •В чем разница между статическими и динамическими алгоритмами планирования процессов? Приведите минимум 2 примера каждого из них.

- •2 Примера каждого из них:

- •Назовите и кратко опишите существующие способы синхронизации многопоточных приложений.

- •Что такое критическая область процесса? Назовите прнципы разработки многопоточных программ, которые позволят избежать для них попадания в тупики.

- •Что представляет из себя примитив синхронизации “Семафор”? Опишите его интерфейс.

- •Что представляет из себя примитив синхронизации “Монитор”? Опишите его интерфейс.

- •Какие инструкции аппаратной синхронизации вы знаете? Приведите 2 примера, как на их основе можно построить различные примитивы синхронизации (условные переменные, семафоры, …).

- •Перечислите разные способы синхронизации работы многопоточных программ. Перечислите и охарактеризуйте проблемные ситуации, которые могут возникать в случае конкуренции за ресурсы между нитями.

- •Что такое мертвый замок (deadlock)? Сформулируйте требования к многопоточным программам, при соблюдении которых они гарантированно смогут избежать мертвых замков.

- •Опишите подходы, которые позволяют избежать мертвых замков в программах, которые используют блокировки с помощью замков.

- •Обнаружение взаимных блокировок

- •Что такое оптимистическое и пессимистическое блокирование? в каких случаях какое предпочтительнее?

- •Что такое программная транзакционная память (stm)? Какие свойства могут приобрести программы, которые ее используют?

- •Что такое конвейер (pipe)? Что такое именованный конвейер? Как эти объекты используются для взаимодействия программ?

- •Что такое фрагментация? Какие виды фрагментации бывают? Какие виды фрагментации проявляются в 3 основных схемах размещения файлов?

- •Опишите страничную и сегментную организацию виртуальной памяти. В чем преимущества и недостатки каждой из них?

- •Страничная организация памяти. Виртуальная память.

- •Нарисуйте обобщенную структуру программы в памяти. Каким образом на нее может повлиять использование сегментной модели виртуальной памяти?

- •Сформулируйте алгоритм выбора кандидата на удаление из кэша “Часы”. В чем его преимущества и недостатки?

- •Сформулируйте алгоритм выбора кандидата на удаление из кэша “Наименее недавно использовавшийся” (lru). В чем его преимущества и недостатки?

- •Примеры

- •Сформулируйте алгоритм выбора кандидата на удаление из кэша “Второй шанс”. В чем его преимущества и недостатки?

- •Управление свободным и занятым дисковым пространством

- •39. Что такое файловая система на основе журнала? Чем она отличается от классической файловой системы, какие у нее есть преимущества и недостатки, основные проблемы и особенности реализации?

- •40. Перечислите и кратко охарактеризуйте принципы, на которых должны строится безопасные системы.

- •41. Охарактеризуйте подходы к учету прав доступа на основе списков контроля доступа (acl) и способностей (capabilities). В чем преимущества и недостатки каждого из них?

- •43. Опишите Socket api ос. В чем его особенности, сильные и слабые стороны?

- •44. Опишите технологию удаленного вызова процедур (rpc). Сравните 2 подхода к предаче данных в ней. Какие уровни Интернет-стека участвуют в организации распределенного взаимодействия в ней?

- •45. Опишите сетевой стек tcp/ip. Чем он отличается от эталонной модели osi? Какой уровень к tcp/ip стеку добавляет rpc-приложение?

- •46. Опишите технологию удаленного вызова процедур (rpc). Сравните 2 подхода к предаче данных в ней. Какие уровни участвуют в организации распределенного взаимодействия в ней?

- •Опишите сетевой стек tcp/ip. Чем он отличается от эталонной модели osi? Какой уровень к tcp/ip стеку добавляет rpc-приложение?

- •Опишите клиент-серверную архитектуру распределенного приложения. Какое api ос лежит в ее основе? Какие еще уровни участвуют в организации распределенного взаимодействия в ней?

Что такое фрагментация? Какие виды фрагментации бывают? Какие виды фрагментации проявляются в 3 основных схемах размещения файлов?

Фрагмента́ция — процесс дробления чего-либо на множество мелких разрозненных фрагментов. В основном используется как компьютерный термин.

Фрагментация дискового пространства

Эффект, возникающий в процессе активной работы с файлами (создание, удаление, перемещение, изменение размеров) и выражающийся в отсутствии на жёстком диске достаточного количества последовательных свободных блоков. На фрагментированном диске свободные блоки разбросаны по всей поверхности диска, и при дальнейшей работе с диском, это приводит к фрагментации данных.

Фрагментация данных

Возникает в результате фрагментации дискового пространства: так как на диске отсутствуют последовательные свободные блоки, то новые файлы невозможно записать целиком в одном месте, их приходится делить на фрагменты и записывать в разных частях диска, что замедляет чтение этих файлов и снижает общую производительность файловой системы. Более того: во многих файловых системах (например FAT32) начало файла записывается в начало кластера, следовательно, если сам файл или его часть по объёму меньше размера кластера, то оставшееся место в кластере остается неиспользованным. Поэтому фрагментированность диска обратно пропорциональна эффективности использования его пространства.

Виды фрагментации:

фрагментация отдельных файлов -- большой файл занимает блоки, разбросанные по файловой системе;

фрагментация связанных файлов -- файлы, читающиеся вместе, разбросаны по файловой системе;

фрагментация свободного места -- свободные блоки разбросаны по файловой системе.

Какой максимальный адресуемый объем памяти для программы на 32-разрядной архитектуре? Почему объем доступной виртуальной памяти меньше максимального (куда девается разница)? На какие основные части делится виртуальная память работающей программы?

А дресуемый

объём памяти. Объём

адресуемой внешней памяти характеризуется

шириной внешней шины адреса.

дресуемый

объём памяти. Объём

адресуемой внешней памяти характеризуется

шириной внешней шины адреса.

Уже достаточно давно пользователи столкнулись с проблемой размещения в основной памяти программ, размер которых превышал имеющуюся в наличии свободную память. Решением этой проблемы было использование внешней памяти (дискового пространства). Программы разбивались на части (оверлеи), которые хранились в ОП и на диске. Перемещение их между основной памятью и диском осуществлялось средствами ОС. Однако разбиением программы на части должен был заниматься программист. Это приводило к увеличению трудоемкости программирования и к неэффективному использованию памяти.

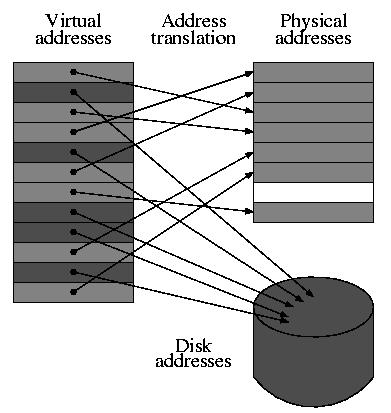

Развитие методов организации вычислительного процесса в этом направлении привело к появлению метода, известного под названием виртуальная память. Виртуальным называется такой ресурс, который для пользователя (пользовательской программы) представляется обладающим свойствами, которыми он в действительности не обладает. Так, например, пользователю может быть предоставлена виртуальная оперативная память, размер которой превосходит всю имеющуюся в системе реальную ОП. Пользователь пишет программы так, как будто в его распоряжении имеется однородная (одноуровневая) оперативная память большого объема, но в действительности все данные, используемые программой, хранятся на нескольких разнородных запоминающих устройствах, обычно в ОП и на дисках, и при необходимости частями перемещаются между ними.

Таким образом, виртуальная память — это совокупность программно-аппаратных средств, позволяющих пользователям писать программы, размер которых превосходит имеющуюся ОП. Для этого виртуальная память (ВП)

решает следующие задачи:

- размещает данные в запоминающих устройствах разного типа, например, часть программы в ОП, а часть на диске;

- перемещает по мере необходимости данные между запоминающими устройствами разного типа, например, подгружает нужную часть программы

с диска в ОП;

- преобразует виртуальные адреса в физические.

Все эти действия выполняются автоматически, без участия программиста, т.е. механизм ВП является прозрачным по отношению к пользователю.

Наиболее распространенными реализациями виртуальной памяти являются страничное, сегментное и странично-сегментное распределение памяти, атаюке свопинг.

Страничное распределение

Виртуальное адресное пространство каждого процесса делится на части одинакового, фиксированного для данной системы размера, называемые виртуальными страницами- В общем случае размер виртуального адресного пространства не является кратным размеру страницы, поэтому последняя страница каждого процесса дополняется фиктивной областью.

Вся оперативная память машины также делится на части такого же размера, называемые физическими страницами (или блоками).

Размер страницы обычно выбирается равным степени двойки: 512, 1024 и т.д., это позволяет упростить механизм преобразования адресов.

При загрузке процесса часть его виртуальных страниц помещается в оперативную память, а остальные — на диск. Смежные виртуальные страницы необязательно располагаются в смежных физических страницах. При загрузке операционная система создает для каждого процесса информационную структуру — таблицу страниц, в которой устанавливается соответствие между номерами виртуальных и физических страниц для страниц, загруженных в оперативную память, или делается отметка о том, что виртуальная страница выгружена на диск (ВЗУ). Кроме того, в таблице страниц содержится управляющая информация, такая как признак модификации страницы, признак невыгружаемое™ (выгрузка некоторых страниц может быть запрещена), признак обращения к странице (используется для подсчета числа обращений за определенный период времени) и другие данные, формируемые и используемые механизмом виртуальной памяти.

При активизации очередного процесса в специальный регистр процессора загружается адрес таблицы страниц данного процесса.

При каждом обращении к памяти происходит чтение из таблицы страниц информации о виртуальной странице, к которой произошло обращение. Если данная виртуальная страница находится в оперативной памяти, то выполняется преобразование виртуального адреса в физический. Если же нужная виртуальная страница в данный момент выгружена на диск, то происходит так называемое страничное прерывание. Выполняющийся процесс переводится в состояние ожидания и активизируется другой процесс из очереди готовых. Параллельно программа обработки страничного прерывания находит на диске требуемую виртуальную страницу и пытается загрузить ее в оперативную память. Если в памяти имеется свободная физическая страница, то загрузка выполняется немедленно, если же свободных страниц нет, то решается вопрос, какую страницу следует выгрузить из оперативной памяти.

В данной ситуации может быть использовано много разных критериев выбора, наиболее популярные из них следующие:

- дольше всего не использовавшаяся страница;

- первая попавшаяся страница;

- страница, к которой в последнее время было меньше всего обращений.

На 32-х разрядной архитектуре максимальный адресуемый объём виртуальной памяти – 4 Гб. (2^32)

Файл подкачки - файл на жестком диске, используемый Windows для хранения данных, которые не помещаются в оперативной памяти.

Виртуальная память - это оперативная память вместе с файлом подкачки.

Объём виртуальной памяти складывается из объёма оперативной памяти и области подкачки (swap-а) именно поэтому объем доступной виртуальной памяти меньше максимального.

Методики эффективной организации файла подкачки

Одним из способов выделения места для swap‐файла (раздела) является кратное выделение памяти, когда объём этого файла равен объёму оперативной памяти, умноженному на 1, на 2, на 3.

Если на компьютере имеется более одного жёсткого диска, то для более быстрого обращения к файлу подкачки его желательно разместить на наименее нагруженном запросами чтения/записи физическом диске. Хорошим выбором будет физический диск, с которого не запускается ОС или приложения.

Следует учесть пропускную способность интерфейса жёсткого диска (IDE/SATA), а также характеристики самих дисков. Лучше разместить файл подкачки на диске, который имеет наибольшую скорость чтения/записи.

В Windows скорость чтения из небольших разделов больше у FAT32 по сравнению с NTFS[2], однако, благодаря более высокой устойчивости NTFS к сбоям и значительным объёмам современных винчестеров, разделы с FAT32 ныне редко используются.

При наличии на компьютере значительного объёма ОЗУ (1 и более гигабайт) и использовании большинства популярных ОС семейств GNU/Linux и MS Windows (кроме Windows Vista/7) можно полностью отключить подкачку. При использовании различных версий Windows Vista также можно отключить подкачку, однако, в силу ресурсоёмкости этой системы, желательно при этом иметь не менее 2 Гб физической памяти.