- •Предисловие

- •Раздел III. Теория и практика воспитательной работы в средней профессиональной школе

- •Глава 13

- •13.5. Технологии воспитания

- •13.6. Юношеская субкультура

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Глава 14 создание гуманистической воспитательной среды в среднем профессиональном учебном заведении

- •14.1. Понятие гуманистической воспитательной среды

- •Литература

- •Глава 15 формирование студенческого коллектива

- •15.1. Характеристика студенческого коллектива как социального образования

- •15.2. Организация студенческого самоуправления

- •Глава 16 организаторы воспитательной работы 0 среднем профессиональном учебном заведении

- •16.1. Деятельность заместителя директора

- •По воспитательной работе

- •16.2. Классный руководитель в среднем профессиональном учебном заведении

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Список справочной литературы

- •Оглавление

- •Раздел III

- •Глава 13. Особенности процесса воспитания в средней

- •Глава 14. Создание гуманистической воспитательной среды

- •Глава 15. Формирование студенческого коллектива...............................123

- •Глава 16. Организаторы воспитательной работы в среднем

16.2. Классный руководитель в среднем профессиональном учебном заведении

Классный руководитель как педагог, занимающейся организацией, координацией и проведением внеаудиторной {внеурочной) воспитательной работы, осуществляет воспитательный процесс в первичном учебном коллективе.

На учебных занятиях процессом воспитания занимается преподаватель-предметник, а на факультативных занятиях, в разно» образных кружках, объединениях, творческих коллективах воспитывающую функцию выполняет руководитель данного объединения. Воспитательная функция педагога выражается в том, что в ходе учебного занятия (факультативного занятия и т.д.) преподаватель обеспечивает переход знаний в убеждения, поскольку научное знание рассматривается в духовно-ценностном и мировоззренческом контексте. Процесс усвоения знаний становится воспитательно-эффективным, если педагог связывает их с буду, щей профессией студента и использует для этого весь имеющийся у него арсенал дидактических средств, методов и форм, отбирает содержание на основе достоверных фактов, разбирает это содержание путем диалогового взаимодействия преподавателя и студентов. Кроме этого педагог не может не использовать в ходе общения со студентами на занятии разнообразные методы воспитания, которые позволяют ему налаживать дисциплину, стимулируют проявление студентами целеустремленности в приобретении знаний, создают предпосылки для проживания студентами ситуации успеха в ходе учебно-познавательной деятельности.

Применительно к условиям профессиональной школы функции классного руководителя выполняет «куратор», или «тьютор».

Тьютор (от англ. tutor — репетитор, куратор, воспитатель в образовательном учреждении) — педагог, осуществляющий общее руководство самостоятельной внеаудиторной работой обучаемых.

Для удобства употребления по ходу изложения материала данной главы мы будем пользоваться термином «куратор».

Куратор (от лат. curator — попечитель, опекун) — лицо, которому поручено наблюдение за ходом определенной работы или цикла работ.

Приведем пример истории становления института классного руководства в России.

Этапы становления института классного руководителя разделяются на досоветский, советский и постсоветский. На первоначальном этапе развития этот вид деятельности педагога рассматривается как «наставничество». Официально институт классных наставников был утвержден уставом 1871 г. Практически до 1917 г. классные наставники и классные дамы выполняли обязанности, аналогичные обязанностям современного классного руководителя.

Во времена Единой Трудовой Школы в начале 20-х годов XX столетия были попытки отказаться от этой должности, но опыт советских школ убеждал в том, что воспитательная работа лучше выполняется тогда, когда есть персональная ответственность. Начиная с 1923 г. классное наставничество было ликвидировано и была сделана ставка на ученическое самоуправление, но желаемые результаты не были достигнуты. С 1927 г. ответственность за состояние учебно-воспитательной работы в группе возлагалась на групповода. Он выполнял определенные организаторские.

Руцкими, основной была поддержка ученического самоуправления. Позднее ~~ пионерской и комсомольской организаций.

Официальное признание института групповодов (классных руководителей) состоялось 3 ноября 1931 г., когда Наркомпрос РСФСР утвердил «инструкцию групповоду ФЗШ и КШМ». В 1934 г. после переименования «групп» в «классы» групповоды стали называться классными руководителями. Первое положение о классном руководителе было утверждено |-наркомпросом РСФСР 28 июня 1931 г.

Ведущими векторами развития института классного руководителя в постсоветский период (с начала 90-х гг. XX в. по наши дни) стали гуманизация содержания и форм работы, а также вариативность организационного оформления деятельности педагога-воспитателя.

Среди новых моделей классного руководства наиболее популярной является классный воспитатель (освобожденный классный руководитель). Менее распространенными в отечественном образовании постсоветского образца стали руководитель разновозрастного детского объединения, куратор старших классов, организатор параллели классов и др.

Классный воспитатель (освобожденный классный руководитель) — новая педагогическая профессия, которая стала появляться в школах в конце 80-х гг. XX в. Первоначально эти специалисты назывались по-разному: освобожденный классный руководитель, освобожденный классный воспитатель, классный наставник, даже тьютор.

А теперь приведем пример истории становления института кураторства в профессиональной школе России.

Одним из первых документов российской высшей школы, освещавшим деятельность куратора, стала Инструкция для кураторов Томского технологического института (1903 г.), которую утвердил Николай II. В ней записана основная функция куратора: он должен был ходатайствовать перед администрацией об удовлетворении заявленных нужд студентов, заботиться об удовлетворении духовных и материальных потребностей студентов (например, в устройстве научных и литературных кружков, кружков для занятий физическими упражнениями, организации студенческих библиотек), помогать в поиске дешевых и здоровых квартир для студентов. Однако есть сведения, что еще в 1755 г. в Московском университете была Установлена должность куратора. А первым куратором Московского университета стал Иван Иванович Шувалов.

Функции куратора вытекают из особенностей работы образовательного учреждения и его воспитательной системы; обусловлены возрастными особенностями студентов, уровнем их воспитанности, организованности, обученное™, состояния здоровья и физического развития; следуют из подготовленности педагогов к организации внеучебной воспитательной работы.

Функции куратора отражают все виды его профессионально Педагогической деятельности, но центральными среди них становятся развивающая, организаторская и воспитывающая функция и, развивающая функция требует от куратора создания условий развития познавательных интересов и способностей студентов, их профессиональной ориентации, для формирования иных планов с учетом индивидуально-психологических особенностей личности студента. Организаторская функция предполагает что куратор будет проявлять заботу об охране здоровья учащихся-организовывать разнообразные виды помощи студентам; направлять работу студенческого самоуправления; организовывать участие коллектива академической группы в общественно полезных ц общественно-культурных мероприятиях колледжа, города, района поддерживать постоянную связь с родителями студентов; добиваться единства требований со стороны всех преподавателей, работающих в его учебной группе; предоставлять руководству колледжа документацию, отражающую сведения об успеваемости посещаемости студентами учебных занятий, а также позволяющую проследить системность и планомерность воспитательной деятельности куратора со студентами учебной группы. Воспитывающая функция заставляет куратора строить воспитательный процесс в учебной группе с учетом современной социокультурной ситуации; через систему воспитательных средств способствовать формированию у студентов ценностных ориентиров; содействовать гражданскому, патриотическому, эстетическому становлению личности студента.

Для современного куратора особую значимость приобретают такие функции, как социальная и культурологическая, благодаря которым происходит введение студента в контекст современной культуры, поднятие значимости каждой отдельной личности, формируется индивидуальность воспитанника под влиянием обще-колледжной воспитательной системы. Кроме названных функций деятельность куратора сопровождают и такие функции, как ана-литико-обобщающая, стимулирующе-тормозящая, импровизационно-творческая.

Должностные обязанности куратора учебной группы определены в тарифно-квалификационных характеристиках (требованиях) по должностям работников учреждений образования Российской Федерации, а также отражены в Уставе и/или Программе развития образовательного учреждения, реализуя перечисленные выше функции куратора.

Так, в его должностные обязанности входит:

— создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации студентов;

— охрана жизни и здоровья студентов;

— проведение работы по профилактике отклонений в поведении и вредных привычек студентов;

— проведение культурно-массовых воспитательных мероприятий;

— вовлечение студентов в художественное, научное творчество; секции, кружки по интересам с учетом потребностей студентов) их возрастных особенностей;

— оказание помощи в организации студентами самоуправленческих начал в деятельности коллектива студенческой группы;

— организация работы актива студенческой группы;

— изучение индивидуальных способностей, интересов, склонностей студентов, их семейных и жилищно-бытовых условий;

— планирование, обеспечение внеклассной и внешкольной воспитательной работы;

— использование возможностей микрорайона, города, общественных организаций для развития разносторонней общественно полезной деятельности воспитанников;

— взаимодействие с родителями студентов и лицами, их заменяющими;

— участие в распространении передового педагогического опыта колледжа по воспитанию студентов, представление собственного опыта воспитательной работы.

Перечисленные должностные обязанности кураторов учебных групп могут быть конкретизированы и записаны. Куратор:

— ведет журнал учебной группы;

— ведет личные дела учащихся и следит за их состоянием;

— организует коллектив студенческой группы: распределяет поручения, работает с активом, ведет индивидуальную работу со студентами;

— организует дежурство своей учебной группы по колледжу; совместно со студентами следит за соблюдением санитарного состояния прикрепленного кабинета;

— заботится о внешнем виде воспитанников;

— организует питание студентов своей учебной группы;

— осуществляет строгий контроль за посещаемостью студентами учебных занятий;

— координирует деятельность преподавателей, работающих в данной учебной группе;

— создает условия для развития творческих способностей студентов, расширения их кругозора;

— использует в своей работе разнообразные формы воспитательных мероприятий: конкурсы, викторины, олимпиады, смотры, кружки, факультативы, экскурсии, посещение театров, выставок, поездки и т.д.;

— проводит мероприятия по знакомству студентов с техникой Умственного труда педагога;

— формирует, регулирует, корректирует межличностные отношения в учебной группе;

— организует охрану здоровья с учетом отклонений от норм 3Доровья каждого студента, вовлекая их в спортивную работу;

— помогает деятельности различных студенческих общественных организаций колледжа;

— осуществляет индивидуальную поддержку студентов;

— изучает личность студента в соответствии с имеющимися методиками, учитывая мнения преподавателей, работающих в учеб. ной группе, и родителей студентов;

— работает с характеристиками учащихся;

— обеспечивает защиту конституционных прав студентов;

— оказывает разнообразную помощь студентам из семей социально незащищенных категорий, выявляя и ведя их учет;

— изучает условия воспитания в семье;

— работает с родителями индивидуально.

Так же, как и у заместителя директора колледжа по воспитательной работе, в профессиограмме куратора выделяется блок личностно-профессиональных качеств, позволяющих ему быть для студентов «другом», «наставником», «сотоварищем» в совместных делах. Так, куратор должен быть отзывчивым, любить и уважать своих воспитанников, обладать высоким уровнем культуры и широким кругозором, быть уверенным в себе, обладать развитым воображением и памятью, проявлять искренность в отношениях с другими людьми. Личность куратора должна отличаться всесторонностью, гармоничностью, целостностью своего развития, поэтому куратор — это педагог с позитивной «Я-концепцией», с твердой уверенностью в импонировании другим людям, способный к различным видам деятельности, с чувством собственной значимости.

Для осуществления процесса воспитания студентов куратор должен знать:

а) Конституцию РФ, Закон РФ «Об образовании», решения Правительства РФ по вопросам воспитания молодежи, Конвенцию о правах ребенка;

б) современные подходы и технологии воспитания;

в) возрастные особенности своих воспитанников, особенности развития личности и студенческого коллектива;

г) современную научно-методическую литературу по проблемам воспитания;

д) современные исследования в области воспитания детей дошкольного возраста и студентов профессиональной школы.

Он должен уметь:

а) формулировать цели и задачи воспитания;

б) разрабатывать планы воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий;

в) быть наблюдателем;

г) осуществлять разнообразные виды воспитательной деятельности;

д) анализировать состояние воспитательной практики применительно к конкретной студенческой группе;

е) использовать в своей работе передовой опыт в области воспитания, обобщать, систематизировать и распространять свой собственный.

Куратор должен владеть:

а) основными психолого-педагогическими понятиями, с помощью которых осуществляется процесс воспитания;

б) разнообразными методами, средствами, формами организации процесса воспитания;

в) навыками эмоциональной гибкости, рефлексии, эмпатии;

г) техникой внушающего воздействия;

д) механизмами педагогического взаимодействия с воспитанниками и окружающими людьми;

е) разнообразными способами проявления педагогической интуиции и импровизации.

Цели воспитательной деятельности куратора исходят из общих ориентиров воспитания подрастающего поколения. Они могут конкретизироваться в следующих направлениях: формирование у студентов основ научного мировоззрения; формирование системы ценностных ориентиров и нравственных убеждений студентов; формирование социально-активной личности будущего профессионала, готового к решению современных задач воспитания детей дошкольного возраста; становление гражданской позиции будущего профессионала, направленной на позитивное взаимодействие с окружающими людьми в общественной жизни и учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения; создание условий для ориентации студентов в социальной, политической и культурной жизни общества через формирование убеждений, мировоззрения, системы социальных установок, определение интересов и склонностей к конкретным видам деятельности.

Цель определяет круг конкретных задач взаимодействия куратора со студентами. Выделяют четыре группы таких задач.

1. Социальные задачи: оказание помощи студенту, создание условий для включения его в систему социальных связей, оптимизация средств, методов и форм воспитания, направленных на развитие личности и ее индивидуальности.

2. Диагностическо-этические задачи: выявление особенностей личности, ее потребностей, интересов, проявлений.

3. Нравственные задачи: реализация в процессе организации воспитательных мероприятий ситуаций нравственного выбора, формирование системы ценностей личности, формирование основ моральной и этикетной культуры, а также культуры взаимоотношений между людьми.

4. Индивидуально-практические: развитие у студентов навыков социальной рефлексии, коммуникативных умений и т.д.

Кроме перечисленных выше групп задач они могут быть разделены на стратегические и тактические. Например, стратегические задачи:

1) организация интеллектуально-познавательной деятельности Учащихся: формирование эмоционально-положительного отношения к учебе, знаниям, науке, людям интеллектуального труда. ознакомление с конкретными методами и приемами научной организации интеллектуального труда;

2) стимулирование здорового образа жизни, выработка собствен, ной программы оздоровления;

3) приобщение студентов к культуре, науке, различным сфе. рам искусства; художественной и публицистической литературе музыке, живописи, архитектуре, дизайну в быту, национальным традициям и обычаям, культуре поведения;

4) помощь студентам в профессиональной ориентации и самоопределении в процессе самоподготовки к избранной профессии

Обозначенные выше стратегические задачи реализуются в практической работе со студентами путем решения тактических задач. Эта группа задач должна быть более конкретно и детально проработана куратором с учетом специфики студенческой группы и воспитательных традиций образовательного учреждения. Чаще всего тактические задачи позволяют куратору ответить на вопросы: что воспитывать? В какой форме? Какими средствами? Как организовать? Например, как приобщать студентов к культурным традициям региона, создавать условия для развития студенческого коллектива, стимулировать проявление общественной активности студентов, воспитывать культуру диалогового общения, посещения театров, музеев, выставок, организации конкурсов, тематических вечеров, встреч, участия в общественно-педагогических акциях и т.д.

Вся деятельность куратора фиксируется в специальной документации. Это план воспитательной работы на учебный год; ежедневный план-дневник; папка с результатами тестирования студентов; планы-конспекты классных часов и внеклассных мероприятий; классный журнал; журнал или рабочая тетрадь куратора.

Остановимся подробнее на содержании последних документов. В «журнале или рабочей тетради куратора», «рабочей тетради классного руководителя» постранично отражен весь алгоритм работы педагога. Так, на первой странице представлены сведения о студентах и их родителях. Затем прописана цепочка срочного оповещения студентами друг друга в чрезвычайных ситуациях. Потом идет информационная страничка с указанием адресов и телефонов служб доверия, спасения (МЧС). Еще на одной странице могут быть записаны сведения о детских, молодежных организациях в городе или микрорайоне, адреса и телефоны библиотек; помещена информация об оздоровительных и спортивных центрах, школах. Отдельно предоставлена информация о днях и часах работы факультативов, коллективов художественной самодеятельности, спортивных секций, организованных в колледже.

Если исходить из того, что содержанием воспитания является система отношений и опыта творческой деятельности, формирование интеллектуальных способностей, мировоззрения, социально приемлемого поведения студентов, их подготовка к общественно полезному труду и будущей профессии с учетом культурного наследия, то работа куратора с учебной группой разрабатывается нескольким направлениям. Разберем последовательно некоторые из них.

Важным направлением деятельности куратора является его методическая работа. Она имеет несколько аспектов:

1) ежегодное проведение педагогической диагностики с целью определения уровня воспитанности, корректировки целей, задач воспитательного процесса;

2) подготовка методических разработок в банк данных методического кабинета колледжа;

3) подготовка сообщений на методических объединениях кураторов, участие в семинарах, методической учебе;

4) составление аннотаций на публикации периодической печати по воспитательной работе для картотеки методкабинета, который выполняет функции руководства воспитательной работой кураторов. В деятельности методкабинета есть три формы работы. Так, текущая рассматривается как организация открытых воспитательных мероприятий, взаимопосещений; подготовка семинаров кураторов; оформление разнообразных выставок методических материалов; распространение лучшего опыта воспитательной работы. Итоговая — как организация научно-практических конференций; оформление выставок, стендов, отражающих итоги воспитательной работы. Перспективная — как планирование перспективы воспитательных мероприятий на относительно длинный срок;

5) участие в городских радио- и телепередачах, посвященных проблемам воспитания. Тематика докладов может быть такая: «Работа куратора с органами студенческого самоуправления», «Формирование общественного мнения в студенческой группе»; «Воспитание дисциплинированности и культуры поведения студентов»; «Опыт совместной работы кураторов и воспитателей общежития»; «Вовлечение студентов в оценочную деятельность»; «Об организации диалоговых форм воспитательной работы»; «Об особенностях формирования профессионального интереса студентов» и т.д.;

6) распространение опыта работы в периодических изданиях, книгах, пособиях.

Еще одно направление — работа с родителями. Здесь задачи Куратора — сотрудничество с семьей в интересах молодого человека; формирование общих подходов к воспитанию; совместное Изучение личности студента и его психофизиологических особенностей; выработка близких по сути требований к личности юноши в процессе воспитания; организация помощи семье в обучении, физическом и духовном развитии молодежи.

Это довольно сложный участок работы куратора. Во-первых 15— 16-летние студенты колледжа чувствуют себя достаточно самостоятельными, поэтому обращение к родителям часто воспринимается как посягательство на их взрослость. Во-вторых, родители, уже имеющие опыт неприятных контактов по поводу невоспитанности их ребенка с классными руководителями в школе, будут избегать общения с куратором в колледже, часто мотивируя это тем, что их сын или дочь довольно взрослые, чтобы самостоятельно отвечать за свои поступки, или, наоборот, станут чрезмерно опекать любимое дитя. Подобная ситуация может негативно сказаться на отношениях студентов с куратором, который выступает в их глазах как «цербер».

В связи с этим куратор строит свое общение с родителями на основе конструктивного взаимодействия, где администрирование и контроль сочетаются с функцией поддержки.

Основная задача куратора в работе с родителями — постоянный обмен информацией, соблюдение единства требований в воспитании молодого человека. Круг вопросов, которые обсуждает куратор с родителями, касается нескольких направлений: охрана здоровья студентов; повышение общей, профессиональной, правовой культуры студентов; организация их досуга.

Куратор в процессе взаимодействия с родительским коллективом своих воспитанников пользуется общепринятыми коллективными и индивидуальными формами работы.

В качестве индивидуальных используются различные беседы, письменные (телефонные) обращения, консультации, приглашение родителя отдельного студента в качестве гостей на классный час, привлечение родителей к совместной деятельности со студентами. Данные формы особенно актуальны в работе со студентами младших курсов, а для групп нового набора они важны в период адаптации последних к особенностям учебно-воспитательного процесса колледжа.

Коллективные формы позволяют осуществить единство требований к воспитанию личности студентов, они направлены на педагогическое просветительство, обмен опытом семейного воспитания. Центральное место среди них занимает родительское собрание. Оно бывает двух видов — общеколледжное и групповое. На нем избирается родительский комитет, который ведет организационную работу между собраниями. Тематика групповых собраний отражает насущные проблемы воспитания, возникшие У куратора в процессе работы с конкретной студенческой группой (например: «Причины неуспеваемости студентов группы»; «Проблемы этической культуры студентов»; «Об общественной активности и социальной лености студентов»). На общеколледжных* собраниях обсуждаются общие проблемы воспитания (например: «Проблемы создания гуманистической среды воспитания в кол-

ледже»; «О внедрении в учебно-воспитательный процесс новых технологий воспитания»; «Психолого-педагогическая диагностика воспитания»; «Опыт работы кураторов учебных групп»; «О системе нравственных ценностей современного студента»).

Кроме них куратор принимает участие в организации педагогического лектория, Дня открытых дверей, попечительского совета, тематических вечеров вопросов и ответов, родительских конференций, в проведении разнообразных тренингов, выставок творческих работ родителей и студентов и т.д.

Эффективность воспитательной работы в группе определяется системой взаимодействия куратора с преподавателями, работающими с данной группой студентов, и направлена на продуктивное сотрудничество. Это направление осуществляется благодаря этическому отношению педагогов друг к другу, укреплению авторитета друг друга, оглашению достоинств коллег перед студентами. Следует подчеркнуть, что куратор не наделен административными полномочиями по отношению к педагогам, работающим с его группой, поэтому контакты их носят межличностный характер. Предметом таких контактов становятся: уровень развития общей культуры студентов; их личностные качества и самооценка; выбор приоритетов деятельности; учебные успехи, этика поведения и т.д.

Центральное место в деятельности куратора отводится его работе с группой.

Здесь в фокусе его внимания находится личность студента как целостная, открытая, многоуровневая, развивающаяся система, способная противостоять внешним воздействиям, имеющая собственную позицию, стремящуюся к личностному росту и позитивному отношению к миру на основе положительной самооценки. Поэтому на первый план выходят задачи развития индивидуальности каждого студента.

С этой целью куратор старается:

а) с помощью разнообразных методов диагностировать индивидуальное развитие личности студента и изучает круг его интересов; особенности межличностных отношений, характера; познавательные способности; круг друзей за пределами колледжа; Условия семейного воспитания;

б) отслеживать траекторию развития личности воспитанника Для индивидуализированного осмысления своего «Я», собственной жизненной позиции и смысла жизни;

в) оказывать студентам помощь в регулировании отношений в студенческом коллективе, места в нем отдельного студента;

г) оказывать студентам индивидуальную помощь в решении Разнообразных жизненных, учебных, интимных проблем, проблем здоровья;

д) утверждать у студента чувство защищенности;

е) создавать условия для индивидуализированного восприятие студентом его ближайшего окружения;

ж) с помощью разнообразных методов, средств и форм воспитательной работы индивидуализировать активную учебную, познавательную, нравственную деятельность студента, помогать самореализации личности воспитанника.

В связи с этим для куратора учебной студенческой группы центральной становится фасилитаторская деятельность.

В качестве педагогических условий ее реализации выступают: построение этой деятельности на основе принципа индивидуального подхода; реализация куратором психотерапевтической функции, а также наличие у куратора определенной группы личностно-профессиональных качеств, позволяющих сделать деятельность результативной. Раскроем их суть.

В воспитательной деятельности принцип индивидуального подхода позволяет куратору учитывать специфические условия, повлиявшие на появление какой-либо особенности личности, а также узнать мотивы действия студента, его индивидуальные черты характера, поведения, отношения к другим людям. Проявлением индивидуального подхода является педагогический такт. Его признаки: естественность и простота обращения куратора к студентам; искренность отношений; доверие студенту; просьба без упрашивания; советы и рекомендации без излишней морализации и навязчивости; требования и внушения без подавления самостоятельности воспитанника; отсутствие унижающей насмешливости; деловитость в отношениях; внимательность к студенту без подчеркивания своего контроля; спокойная сосредоточенность и уравновешенность в общении, исключающая безразличие или излишнюю возбудимость. Главное в реализации педагогического такта — это нахождение меры между уважением и требовательностью в отношениях куратора к студентам. Однако практическое воплощение принципа индивидуального подхода возможно при обоюдном желании педагога и студентов найти понимание в складывающихся взаимоотношениях. Со стороны куратора желание проявляется как стремление вступать в отношения с воспитанниками с позиции «эксперта», «советника», «опекуна», уважать самоценность личности студента в независимости от присущих ему особенностей. А со стороны студентов — это потребность получить информацию, совет и даже инструктаж от педагога, желание прислушиваться к мнению куратора и следовать ему.

Фасилитаторская деятельность как работа помощника предполагает наличие у педагога таких сформированных личностно-профессиональных качеств, как здоровое самовосприятие, справедливость, симпатия, внимательность к проблемам других людей и проявление трех видов интереса: интереса к жизни как активность, позитивность отношений, оптимизм; интереса к человеку так выражение неподдельного интереса к личностным проявлениям воспитанника, как уважительное отношение к другим людям, чувство юмора; интереса педагога к культуре.

Психотерапевтическая функция, реализуемая в ситуации взаимодействия куратора и студентов по основе паритетного диалога 00 принципу «лицом к лицу», представляет собой процесс правильно организованной поддержки.

Педагогическая поддержка — это деятельность педагогов и психологов по оказанию превентивной и оперативной помощи студентам в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психологическим здоровьем, деловой и межличностной коммуникацией, с успешным продвижением в обучении, с жизненным и профессиональным самоопределением. Благодаря поддержке обеспечивается процесс становления индивидуальности человека, преодолеваются различные трудности в его поведении, создается атмосфера психологического комфорта и ситуации успеха.

Выделяют две группы средств личной педагогической поддержки куратора учебной группы. В первую входят средства, обеспечивающие общую педагогическую поддержку всех воспитанников. Это прежде всего сотрудничество педагога и студентов в различных видах деятельности. Вторая группа направлена на индивидуально-личностную поддержку. В качестве средства здесь выступает диагностика индивидуального развития, обученности, воспитанности и личных проблем каждого воспитанника.

Поддержка — это как бы ответ педагога на оказанное студентом доверие по отношению к нему. Важно отметить, что куратор оказывает помощь каждому нуждающемуся, а не только тому, кто открыто об этом просит. Поддержки требуют студенты со слабой мотивацией в учении, неуверенные в себе; с трудностями в общении со сверстниками; ленивые, несамостоятельные или агрессивно настроенные студенты.

Содержание педагогической поддержки состоит в преодолении препятствий, т.е. того, что отделяет личность от желаемого результата. Разделяются препятствия на три группы:

1) личностные, или субъективные, или «Я»-препятствия, выражаются:

а) в отсутствии необходимой информации для самостоятельного принятия решения. Педагогу достаточно восполнить недостаток информации, и препятствие может быть устранено;

б) в необходимости дополнительного труда для личности. Здесь Поддержка направлена на преодоление трудностей в мотивации;

в) в переживаемых личностью физических, психических, коммуникативных недостатках. Преподавателю нужно создать для студента ситуацию уверенности в себе, обращая внимание учебной группы на явные достоинства воспитанника, помня о мудрой Русской пословице «По одежке встречают, по уму провожают»;

г) в отсутствии знаний и опыта у студента, которые куратор компенсирует за счет организации различных мероприятий познавательного характера;

2) социальные, или объективные, или «ОНИ» -препятствия. Это социальная среда, преподаватели колледжа, администрация, друзья, сверстники, семья и др.;

3) материальные препятствия. Они отражают финансовое положение семьи и др.

Для оказания поддержки куратору необходимо четко себе представлять этапы этой деятельности.

На первом, диагностико-коррекционном, этапе куратор:

а) при помощи разнообразных методик педагогической диагностики выявляет тех студентов, которые особо нуждаются в индивидуальной поддержке;

б) анализирует состояние студента в создавшейся проблемной ситуации, рассматривая его как отражение внешней и внутренней действительности, выступающей в виде целостного переживания, связанного с поведением и проявляющегося в нем;

в) определяет цель поддержки в данный момент;

г) обозначает собственную позицию и, если это необходимо, позицию родителей в педагогической поддержке студента;

д) определяет функции и способы поддержки. Остановимся на них более подробно. В качестве функций выступают снижение накала неблагоприятного состояния; закрепление положительного состояния; сохранение данного уровня проживаемого состояния; инициирование динамики состояния; преобразование его в соответствии с предстоящей деятельностью. Перечисленные функции реализуются путем: подавления: «Прекрати, пожалуйста»; переключения: «Лучше сделай, подай, принеси, помоги ... мне, товарищу...»; игнорирования: «Не будем обращать внимание на... Продолжаем записывать... Лучше запишем следующее...»; санкционирования: «Я тебя (Вас) слушаю внимательно», «Продолжай дальше»; концентрации на положительном и одобрения действий студента, его инициативы: «У тебя обязательно получится, а что ты (Вы) думаешь по этому поводу? «Я горжусь тобой», «Мне нравится, как ты работаешь», «Это действительно прогресс», «Я рад, что ты пробовал это сделать, хотя все получилось вовсе не так, как ты ожидал».

Действенным способом проявления индивидуальной поддержки выступают также доброе, ласковое обращение к студентам типа «вы мои хорошие»; тактильные прикосновения: мягко прикоснуться к плечу, дотронуться до руки, слегка приобнять студента; совместные действия как выражение физического соучастия: посидеть, постоять рядом со студентом; пантомимика куратора: улыбка, подмигивание, кивок, смех; разнообразные советы; доверительный разговор; предоставление определенной информации

нуждающемуся студенту; вовлечение студента в воспитательные дела учебной группы или колледжа.

В поддержке важны и способы педагогического воздействия: просьба, а не приказ; совет, а не решение; доверительная беседа, а не допрос; проекция результата, а не угроза; возложение полномочий, а не гиперопека; и т.д.

На втором, деятельностном, этапе куратор приступает к оказанию практической помощи студентам. В этот момент ему следует опираться на сильные стороны студента; избегать подчеркивания его промахов; всеми доступными средствами показывать, что куратор удовлетворен студентом; демонстрировать студенту любовь и уважение; даже если студент обратился за помощью, позволить ему самому решать проблемы там, где это возможно; избегать дисциплинарных наказаний; демонстрировать студентам педагогический оптимизм через веру в его силы; оказывать студенту знаки внимания; принимать отдельного студента таким, каков он есть на самом деле.

На третьем, результативном, этапе куратору нужно оценить эффективность предложенной им помощи. Эту оценку он получает от студента посредством организации обратной связи, рефлексии студентами и самим преподавателем, а также дает самооценку своей деятельности.

Проблема оказания куратором психологической поддержки своим воспитанникам связана с формированием у последних стремления к счастью как одной из объективных закономерностей человеческой жизни. Забота о счастье воспитанника — цель гуманистической педагогики. Счастье выступает определенным балансом жизни, самоутверждения в ней. На сегодняшний день способность учащегося быть счастливым связана с рядом проблем. К ним относятся пессимистические настроения, отсутствие удовлетворенности жизнью на фоне низкого социально-психологического климата в обществе; стремление большинства взрослых людей найти выход из сложившейся трудной материальной ситуации через употребление алкоголя, а у молодежи допингом выступают наркотики, никотин, секс; на бытовом уровне это соотнесение счастья со случаем, везением, удачей в жизни; отсутствие элементарной психологической грамотности по познанию собственной личностной структуры.

В современной педагогической литературе выделено отдельное направление, которое получило название феликсология воспитания. Оно обеспечивает способность воспитанника быть счастливым в этой жизни на этой земле1.

_______________________________________________________________________________

1 См.: Щуркова Ш.Щ, Павлова Е.П. Воспитание счастьем, счастье воспитания. Педагогическая тёАЙЙМгия воспитания счастливого человека в школе. — М.,

2004. - С. 7.

В качестве основных моментов технологии воспитания счастливого человека можно выделить следующие моменты. Во-первых, оглашение своей мечты. Во-вторых, обретение личностного смысла и значимости этой мечты для учащегося за счет ее преобразования в рабочую модель деятельности по достижению цели. В-третьих, расширение круга взаимодействия учащегося с окружающей реальностью на основе разнообразной новой деятельности, заставляющей человека быть активным. В-четвертых, эмоциональное проживание студентами ценностных отношений в каждый отдельный момент организованной деятельности. Здесь важно обучение выражению своих эмоций и формирование уважительного, внимательного отношения к чувствам других. В-пятых, анализ и оценка момента жизни и проживания определенного состояния в данный момент. Центральная мысль при формировании феликсологической способности учащегося — признание ценности другого человека.

Выделим несколько советов своего рода руководства в способности быть счастливым:

— счастливый человек всегда красив;

— нужно уметь извлекать радость и удовольствие от взаимодействия с любым объектом окружающего мира;

— человек в счастливом расположении всегда великодушен и расположен к добрым отношениям и серьезной работе;

— счастливый человек любое дело выполняет с желанием и азартом, прилагает максимум усилий для достижения хороших результатов.

Работа со всеми студентами направлена на организацию группового взаимодействия, которое, в свою очередь помогает им усвоить нормы поведения в обществе, где они развивают свои способности и личностные качества. Здесь можно выделить несколько этапов работы. Пожалуй, самым ответственным является первый. Условно назовем его этапом «первого восприятия». Классному руководителю важно продумать и во что он будет одет, и что станет говорить, и о чем пойдет речь во время первой встречи. Этот этап оказывает факторное влияние на весь осуществляемый классным руководителем воспитательный процесс в группе.

Длительность данного этапа колеблется от одного до 10—12 дней. Здесь задача куратора состоит в выдвижении установок, норм, правил межличностных отношений. Именно в этот период складываются первые поведенческие привычки студентов с учетом традиций данного образовательного учреждения. Педагог продумывает и описывает воспитанникам разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных способностей и по возможности интересов. Педагогический смысл этой работы заключается в акцентировании внимания воспитанников на позитивном восприятии жизни во всех ее проявлениях.

Как фактор развития личности будущего профессионала рассматриваются традиции учебной группы, колледжа. Следование им рождает у студентов чувство группового единства. Традиции могут быть самые разные: дисциплинарные, организационные, межличностные, содержательно-деятельностные, оформительские.

Важным для первого этапа работы куратора с группой является создание условий для налаживания взаимоотношений между студентами группы. Гуманизации отношений способствуют принципиальные установки по отношению одной личности к другой; применение педагогом разнообразных методов поощрения, оглашение достоинств студентов; проявление заботы, внимания; признание первых успехов студентов; использование положительной оценки внешних и внутренних качеств личности студентов. Важную роль играет и организация классным руководителем системы бесед, проведение первых диагностик личности воспитанников, направленных на выявление смысложизненных и ценностных ориентиров, профессиональных и личностных интересов, уровня воспитанности студентов.

На данном этапе куратор пытается оформить свои первые впечатления о группе в виде записок-характеристик. Заповедь для куратора на все первые десять дней адаптации студента к условиям колледжа: никаких сравнений и сопоставлений ни групп, ни отдельных студентов!

Вторым этапом работы со студентами становится организация групповой деятельности. Здесь происходит распределение функций каждого в групповой деятельности в соответствии с индивидуальными склонностями и интересами студентов. Тогда же определяются формы группового контроля и взаимоконтроля деятельности, отмечаются правила, касающиеся внешней организации групповых дел, системы полномочий каждого в группе. Студенты должны ясно представлять не только свои права, но и свои обязанности. Классный руководитель фиксирует их внимание на предметном и воспитательном результате групповой деятельности.

Для куратора важным принципом работы со студентами на Данном этапе становится принцип психологического заражения (заряжения), который проявляется в том, что деятельность одного становится толчком для деятельности другого студента; происходит эмоциональное взаимовлияние; получаемый энергетический заряд стимулирует активность студентов. Выражением уважения к студенту, возвышение его в собственных глазах, повышение его авторитета в группе становится инструментовка поручения, задания или просьбы с позиций «имеешь право».

Ведущим в работе куратора с учебной группой становится задача превращения ее в коллектив. В формировании коллектива выделяется несколько этапов.

Номинальная стадия — это этап формирования целостности коллектива. На первой стадии педагог действует авторитарно. Все распоряжения, указания отдает сам. Знакомит учащихся с задачами, целями, стоящими перед коллективом, перспективой деятельности. Особое внимание следует обратить на контроль, формируя ответственное отношение к порученному делу, привычку неуклонно выполнять поручения старшего. Наиболее инициативные, трудолюбивые, ответственные учащиеся вовлекаются в актив.

Стадия ассоциации, когда уже можно опираться на более или менее сплоченное ядро, актив. Требования теперь выдвигаются не только от имени преподавателя, администрации, но и от имени актива. Общественное мнение коллектива постепенно становится более сильным регулятором нравственного поведения учащихся.

В стадии кооперации еще более укрепляется общественное мнение. Его основная функция — формирующая. На этой стадии предлагается регулярно создавать ситуации «сопереживания», «непринужденной принудительности», «свободного выбора», «морального творчества». Играя определенную роль в той или иной ситуации, учащиеся испытывают чувство сострадания, сопереживания, активизирующие психику. Меняется тактика классного руководителя; теперь он действует через актив, что не исключает индивидуальной работы с отдельными учащимися

Стадия автоматизации свидетельствует о том, что происходит обособление коллектива. Здесь целесообразно устраивать дружеские встречи с параллельными классами, младшими, старшими, провести с ними совместное мероприятие. Педагог действует через актив, который поддерживается всеми учащимися. Каждый член коллектива начинает сам предъявлять к себе высокие требования, только после этого группа учащихся становится коллективом в полном смысле этого слова.

Приведем пример педагогической технологии А. С. Макаренко по формированию коллектива.

Первый этап — усвоение воспитанниками требований, которые предъявляет учитель, являющийся в концепции Макаренко носителем прогрессивных ценностей и мировоззренческих установок. Важнейшие из них следующие: уважение к личности другого человека, сохранение чувства собственного достоинства, создание условий для развития личности. Каждый, кто не принимал эти требования, имел право покинуть колонию и коммуну.

На втором этапе названные требования принимались активом коллектива, чьей задачей было введение их в сознание и поведение колонистов и коммунаров.

Отличительная особенность третьего этапа — интериоризация требований всеми членами коллектива.

Четвертый этап характеризовался усвоением норм и ценностей и неуклонным следованием им.

Важнейшими элементами педагогической технологии выступали тон и стиль, традиции, складывающиеся в коллективе, производительный труд воспитанников. Проявлением стиля и тона стали постоянная бодрость и подтянутость, деловитость и точность в работе, спокойная уверенность в своих силах, радостное, оптимистическое отношение к жизни. А традиция, по А. С. Макаренко, — это «фонд коллективных ценностей», создающих определенную «индивидуальность» коллектива. Производительный труд позволяет зафиксировать внимание воспитанников на таких вопросах: что делаем? Для кого/чего делаем? Каков общественный результат?

При формировании коллектива для куратора важно создать условия для проявления студентами общественной активности, которая базируется на способности человека производить различные преобразования на основе творческого подхода к выполнению задания, общительности, волевых актов. Общественная активность предполагает наличие у студентов интереса к общественной работе, проявление таких нравственно-волевых качеств, как инициативность, требовательность к себе, готовность помочь другим при выполнении общественного мероприятия, организаторские умения. Общественная активность является видом социальной активности личности. Общественная активность является результатом глубокой самореализации личности. Значимость работы куратора выражается в том, что общественная активность студентов, с одной стороны, служит показателем социальной активности личности, а с другой — является производным этой социальной активности. Критериями социальной активности становятся:

— направленность социальных ориентации студентов, выраженных в характере их интересов, стремлений, идеалов;

— количественные и качественные показатели учебной, трудовой, общественной деятельности.

В рамках данных критериев есть несколько групп показателей:

1) сформированность нравственных понятий и представлений, которые характеризуются пониманием студентом необходимости участия в трудовой, общественно-политической, художественно-эстетической деятельности;

2) степень овладения студентами системой профессиональных знаний;

3) мотивация социальной активности, проявляющаяся в соответствии интересов коллектива интересам отдельного студента;

4) самодеятельность, инициатива, ответственность, способность к самооценке и самоконтролю.

Общественная активность студентов развивается через действие нескольких «законов». «Закон сохранения общественной активности» показывает, что общественная активность не может исчезнуть совсем, она лишь затухает или находит свое выражение в Других сферах деятельности. Так, активность участия студентов Нового набора в общественных делах колледжа нередко заметно снижается к средним курсам, однако студенты весьма активны вне колледжа. «Закон воспроизводства» лидеров в коллективе проявляется в том, что с развитием коллектива количество лидеров увеличивается с увеличением количества общественных дел в различных сферах деятельности. Получается, что активист, ведущий одно дело, может быть ведомым в другом.

Общественная активность лидера воздействует на остальных, «Закон заражения» выражается в том, что организатор как бы заводит остальных членов коллектива своей энергией, интересом к коллективному делу.

Куратору нужно быть внимательным к отбору претендентов на роль организатора общественного мероприятия, поскольку общественная направленность может быть и отрицательной, когда лидер-организатор, совершивший асоциальный поступок, активно способствует формированию отрицательных установок у других членов коллектива. «Закон (правило) пульсирующей кривой коллективообразования» требует учета в динамике развития коллектива периодов «взлета» и «падения», которые зависят от активности его членов.

Совершенно очевидно, что любое воспитательное мероприятие требует не только принятия студентами новой информации, но и выраженного отношения к нему, поэтому если коллектив находится в периоде «падения», то лучше или отложить проведение мероприятия на некоторое время, или продумать средства перевода участников в состояние активности и взлета.

«Закон (эффект) самоуправляемости групповой организованности» проявляется в том, что студенты могут установить оптимальную систему управления при отсутствии куратора.

«Закон (правило) маятника эмоциональных состояний жизнедеятельности коллектива» определяется тем, что эмоциональные состояния группы (коллектива), проходящей путь от положительного до отрицательного состояния и обратно, находятся в маятникообразном движении. Данное правило необходимо учитывать при планировании воспитательных мероприятий, которые должны быть эмоционально насыщены.

«Закон (правило) практичности социальной перцепции организатора» действует благодаря учету индивидуальных особенностей членов коллектива, возникающих между ними межличностных отношений. Лидер-организатор отражает психологические особенности групповой жизнедеятельности не вообще, а в процессе выполнения своей организаторской задачи.

«Закон (правило) определения диапазона разновозрастности контактной группы» при организации воспитательных мероприятий предполагает учет психологически допустимых и педагогически целесообразных возрастных границ соединения студентов, отличающихся по возрасту. Самый оптимальный диапазон состав-

ляет 3,5 года. Разница в 4 —5 лет создает внутри группы старшую ц младшую подгруппы, а диапазон в 7 лет приводит к отторжению самого старшего и самого младшего возраста, которые не пускают других в свое сообщество. Возникает ситуация, когда старшие всегда учат, а младшие все время остаются в позиции воспитуемых без права собственного голоса.

На проявление студентами общественной активности влияют несколько феноменов. Всем наиболее знаком «феномен белой вороны». Есть еще «феномен психодинамического стиля активности». На динамичность стиля жизнедеятельности коллектива оказывают влияние индивидуальные стили организаторской деятельности его членов, формы организации совместной деятельности.

В любом коллективе важна роль лидера. Как ведущий за собой коллектив, лидер бывает формальным. Это староста группы и отдельные члены актива. Помимо них появляется и лидер неформальный. Именно ему студенты делегируют право принимать решения в значимых для коллектива студентов ситуациях. Он же возглавляет отдельные неформальные объединения студентов по три и более человек. Такое дробление препятствует формированию подлинного коллектива. Выделяют несколько типов неформальных лидеров. Опишем их характеристики по мере положительного влияния на остальных членов группы. Однако прежде нужно заметить, что неформальное лидерство потому и сильно, что и в ситуации положительного, и в ситуации отрицательного влияния лидер ведет других за собой.

Так, «соверен» появляется на основе любви из-за того, что он отечески относится к другим, пытается решить их проблемы, берет определенную ответственность на себя.

«Вожаку» подражают, в нем видят концентрацию своих желаний и возможность их удовлетворения.

«Организатор» — уважаемая личность в силу своих способностей придумывать интересные дела и доводить их до конца.

«Герой» — стандарт справедливости для всех остальных. Он увлекает за собой в силу собственной жертвенности.

«Кумиром» часто становится студент, обладающих привлекательной внешностью, неординарными художественными способностями, независимым характером.

«Дурной пример» заряжает всех своей эмоциональностью. «Тиран» внушает чувство повиновения с помощью физической силы. «Соблазнитель» становится лидером, играя на слабостях других. Это, как правило, хороший манипулятор, поэтому его любят, не замечая истинности целей.

Положение «белой вороны» занимают в группе антилидеры: «изгой» и «козел отпущения».

Для куратора важно определить степень влияния и систему взаимоотношений между формальным и неформальным лидером, а также степень проявления в группе феномена лжелидерства. Оц выражается в том, что в группе неформальные лидеры часто не7 хотят выполнять официальную роль лидерства, уходят в тень, но при этом сохраняют свои позиции. Они намеренно выдвигают на эту роль другого студента, который условно и называется «лжелидером». Им становится студент, который не несет в себе угрозу противопоставления реальным лидерам, но обладает навыками руководства. Важно отметить, что «лжелидером», как правило, манипулируют; он воспринимает предложение лидерства как «подставную фигуру». Манипуляторы делают все, чтобы их кандидатуру приняли другие студенты, а особенно куратор.

Эффективность работы по формированию коллектива определяется работой куратора с активом группы. Одной из существенных ошибок педагога на первых этапах формирования коллектива является неверный подбор актива. Намечая учащихся в актив, преподаватели чаще всего обращают внимание на отношение воспитанников к учебе. Студенты же ценят в товарищах в первую очередь волевые черты характера, доброту, приветливость, отзывчивость и только потом успеваемость. Игнорирование мнения воспитанников приводит к тому, что актив перестанет пользоваться поддержкой коллектива и не будет в состоянии оказать необходимую помощь педагогу.

Воспитательная деятельность куратора среднего профессионального учебного заведения направлена на формирование у студентов интереса к профессии, которая выражается в оказании помощи в адаптации к новым условиям; опоре на положительные качества студентов; стимулировании их интереса к своим личным качествам; в побуждении студентов к самовоспитанию.

Большое влияние на формирование профессионального интереса студентов оказывают знакомство с будущей профессией и людьми этой профессии; проведение мероприятий, стимулирующих овладение студентами профессиональными умениями и навыками.

При организации такой работы куратору нужно:

а) показать студентам нравственный аспект профессиональных знаний для их будущей практической деятельности;

б) акцентировать внимание студентов на том, что интерес к профессии — это двусторонняя деятельность и преподавателя, и студентов;

в) предложить студентам кодекс профессиональной этики;

г) подчеркнуть важность самовоспитания и самообразования как двух взаимосвязанных направлений деятельности каждого студента в познании будущей профессии;

д) проводить ежедневный самоотчет по вопросам: «Что нового я узнал сегодня для своей профессии? Какие знания я получил на учебных занятиях в колледже и как они мне помогут в практической работе с детьми? Что или кто мешал мне сегодня в познании

моей профессии?»

При проведении профессионально ориентированных мероприятий существенное место отводится классным часам. Подобная форма работы выполняет несколько функций: просветительскую, ориентирующую, направляющую.

Обратим внимание на несколько советов по подготовке и организации классных часов.

1. Лучше, если куратор натметит себе определенные направления их проведения (например, самовоспитание и самообразование студентов; рекомендации и практические советы по организации учебы в колледже; этика поведения, культура отношений с другими людьми; подготовка к семейной жизни; профессиональный интерес, эстетика и художественная культура и т.д.). Их выбор обусловлен традициями проведения подобных мероприятий, применяемых в данном учебном заведении, возрастными особенностями студентов, личностными предпочтениями куратора, а также интересами самих студентов.

2. Обозначив конкретные направления классных часов, куратору следует определить приоритетные задачи, решаемые на каждом курсе. Так, на первом курсе куратору необходимо привить студентам навыки самообразования и самовоспитания, создать предпосылки для формирования интереса к избранной профессии. На втором — основу задач составляют коммуникативные навыки, этика взаимоотношений с другими людьми, профилактика правонарушений. На третьем курсе рассматриваются вопросы правового и патриотического воспитания, обсуждаются вопросы подготовки к семейной жизни. На четвертом — основу составят классные часы профессиональной направленности; для юношей — подготовка к службе в армии.

3. Все классные часы носят тематический характер. На первом курсе это такие темы: азбука НОТ (о культуре умственного труда); тебе предстоит экзамен (рекомендации по подготовке); его пример — тебе наука (о достижениях выдающихся ученых); учитесь властвовать собой (о необходимости самовоспитания); закон обо мне, мне о законе (профилактика правонарушений)1. ________________________________________________________________________________

1 См.: Крикунова Т. К. Практическая педагогика: Воспитательная работа в среднем специальном учебном заведении. —>Щ.-, 1999. — С. 80—81.

4. Можно предложить и такое распределение тематики классных часов. В ходе «Часа коллектива» идет обсуждение проблем, возникших в студенческой группе, состояния самоуправления, выполнения студентами общественных поручений и коллективных отношений. Во время «Часа творчества» подводятся итоги выступлений студентов в разнообразных смотрах, конкурсах, выставках, их участие в работе факультативов, творческих коллективов и т.д. «Час семьи» посвящен осмыслению опыта семейной жизни. «Педагогический час» направлен на формирование у студентов интереса к избранной профессии. Они знакомятся с биографиями выдающихся отечественных педагогов и психологов новинками научно-методической литературы, проводят заочные экскурсии по музею игрушки, общаются с педагогами-победителями конкурсов педагогического мастерства и сами проводят такие конкурсы в своей группе. «Час психологии» направлен на повышение уровня психологической грамотности студентов. Сведения, полученные в ходе этого мероприятия, студенты могут использовать для самопознания, в работе с детьми. Это могут быть: заседания психологического клуба; выпуск студентами психологического журнала и его презентация; обсуждение причин возникновения конфликтов; социометрические исследования статуса студента и групповой динамики и т.д.

5. В каждой из приведенных форм классного часа может быть использован ряд заданий для студентов, направленных на формирование профессионального интереса: интервьюирование специалистов, имеющих опыт работы; организации встреч с людьми интересных профессий; участие студентов в оформлении стендов (например, «Практика в ДОУ», «Лауреаты конкурса педагогического мастерства» и т.д.); оформление тематических стенных газет, посвященных профессиональным датам; выступление с рассказами о будущей профессии перед студентами младших курсов, родителями; составление отчетов о прохождении педагогической практики и т.д.

Отдельным направлением работы куратора является воспитательная работа в общежитии. Здесь куратору надлежит осуществлять тесный контакт с воспитателем общежития и родителями студентов, проживающих в нем. Кроме них куратор опирается на актив студентов, который объединяется в студенческом комитете по общежитию. Совместными усилиями планируется их работа. В плане выделяются такие направления, как изучение студентов с помощью разных диагностических методик; воспитание сознательной дисциплины; воспитание в коллективе: создание морального климата в коллективе, развитие самоуправления, оперативность и гласность информации; культура межличностных взаимоотношений; организация самостоятельной работы студентов; досуг, быт студентов — самообслуживание, дежурство, субботники; воспитание бережного отношения к собственности.

Процесс воспитания — это процесс трудностей и противоречий. Они связаны с множеством факторов, один из которых можно бы назвать «сопротивлением воспитанию». Разделим содержание этого фактора на несколько составляющих.

Во-первых, обратим внимание на психологические аспекты. Возьмем «инфантилизм» как проявление у юношей черт психики

и особенностей поведения, свойственных детству, бегают, скачут по коридорам, непозволительно громко обсуждают свои проблемы, смеются. Кажущаяся энергия трудно направляется «в мирных целях». Студенты со всем соглашаются и вроде бы готовы к деятельности, но не приходят в назначенный срок, забывая об обещаниях.

Нередко у студентов-первокурсников можно наблюдать регрессию поведения, когда проявляются еще более примитивные формы «детского поведения», например: они грызут ногти, способны сосредоточенно слушать не более 5 — 10 минут.

Эффект «Мы» и «Они» проявляется как бессознательная консолидация с определенной общностью и намеренное отделения себя от другой. Так в учебной группе появляются различные группировки.

Эффект «Быть как все/не быть, как все» выражается в демонстративно-вызывающем поведении: в жаргонных словах, показной независимости, измененном имидже, тоне общения. У студентов часто наблюдается «синдром хронической усталости», связанный с физическими и психическими перегрузками.

«Синдром посттравматического стресса» как совокупность негативных последствий стрессорогенных факторов проявляется в безудержном типе реагирования на внезапные раздражители. На негативное восприятие воспитательных воздействий со стороны классного руководителя оказывают влияние так называемые «критические ситуации развития».

Для студентов профессиональной школы это стресс, особенно в период адаптации на первых курсах. Или фрустрация, когда по прошествии некоторого времени обучения в колледже или вузе у студента происходит рассогласование между сильной мотивацией достичь поставленной цели и возникающими препятствиями в ее достижении: «Думал — теперь я студент и будет отношение как ко взрослому, а пришел в колледж, и опять школьная система запретов». Как критическая ситуация, влекущая за собой конфликт, воспринимается студентом ситуация выбора. Кажется, поступал по желанию, осознанно, однако проучившись на первом, втором курсах, студент начинает понимать его ошибочность и возникает вопрос: «Что делать?» Времени потерянного жалко, учиться осталось немного, вот и переключается его сфера интересов во вне, а «студенческая жизнь» не интересует совсем.

Во-вторых, обратим внимание на педагогические аспекты. В ответ на нетактичное, неэтическое поведение педагога, на неприятие его жизненной или профессиональной позиции, свидетельствующих о нарушенных межличностных отношениях, воспитанники реагируют с позиций психологических механизмов самозащиты личности. Существующие формы самозащиты студента относительно воспитательных воздействий педагога проявляются в виде проекции собственных негативных личностных качеств или поступков на других. В этом случае тот, кто использует данный вариант защиты, «клеймит позором» остальных за совершенные проступки. Нередко студент пытается оправдать неприемлемые поступки вполне приемлемыми моральными основаниями. Это — рационализация. Довольно часто студенты используют подавление, и тогда их взаимоотношения с преподавателем на предмет выполнения внеклассных заданий строятся по принципу «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».

Для кураторов учебных групп важно также помнить, что поступившие студенты уже имеют некоторый опыт и сложившуюся реакцию на воспитательные воздействия педагогов средней школы, поэтому приходят они в колледж или вуз уже с грузом образовавшихся проблем в сфере воспитания. Перечислим несколько последствий сопротивления школьному воспитанию. Как особые психические состояния, сопровождающие студента, назовем апатию, напряженность, одиночество, смысловой барьер. Выражается все это в безразличном отношении к предлагаемым воспитательным мероприятиям, в затруднительном взаимопонимании и со своими сокурсниками, и с преподавателями. Студенты, проживающие в общежитии, нередко страдают от одиночества, впадают в депрессию; для них актуальной становится потребность в эмпатии со стороны других людей, их окружающих. В профессиональную школу приходят уже относительно сформированные личности, имеющие специфический набор качеств от негативизма, эгоцентризма, демагогичности до чрезмерной застенчивости, с конкретным сопротивлением воспитанию в виде деморализации как потере нравственных критериев, с комплексом неполноценности относительно своих мнимых и реальных недостатков, с чувством отчуждения как неприятия противоположных взглядов и социальных ценностей, физического общения как общения бессодержательного .

Снижают эффективность воспитательной работы куратора допускаемые им ошибки педагогической логики. Дедуктивное предсказание, построенное на предположении о необходимости применения только того или иного метода и средства воспитания как единственного, не находит подтверждения в практике. Этический фетишизм, выраженный в запрещении использования того или иного метода и средства воспитания как неэффективного или вредного, нарушает действия закона «единства и борьбы противоположностей», согласно которому в каждом социальном явлении есть две стороны. Поэтому, например, такие методы воспитания, как поощрение и наказание, всегда сосуществуют рядом. Важно только избрать правильный подход в их применении. Некоторые педагоги в силу своей методической компетентности предпочитают использовать отработанный метод или средство. Такое усреднен-

180

ное средство считается панацеей от всех бед. Так, например, педагог предпочитает предъявлять студентам только прямое требование, забывая о других. Как затруднения в воспитании выступают педагогические предрассудки и предубеждения педагога.

Преодолению перечисленных факторов сопротивления воспитанию и исправлению ошибок педагогической логики способствует осуществление воспитательного процесса в виде конкретного алгоритма деятельности куратора. В данном случае алгоритм деятельности позволяет куратору быстрее осуществить анализ, корректировку своей деятельности в направлении повышения ее результативности.

Во-первых, он должен четко себе представлять и уметь формулировать цели и воспитательные задачи предстоящей деятельности.

Во-вторых, у него должна быть «программа воспитания», которая составляется с учетом государственных программных документов, современных подходов и концепций воспитания.

В-третьих, он должен иметь «методический инструментарий осуществления воспитательного процесса» в виде набора средств, методов воспитания, форм проведения воспитательных мероприятий. Так, при отборе методов и форм воспитания необходимо соблюдать принцип «параллельного действия», позволяющий оказывать непосредственное воздействие на личность и через коллектив. Организационная форма любого воспитательного мероприятия может быть вписана в равнобедренный треугольник, в котором с одной стороны — содержание, с другой — способы деятельности воспитателя, а с третьей — деятельность воспитанников.

В-четвертых, у него должен быть «план работы», содержание которого помогло бы оказать комплексное воздействие на сознание, деятельность и общение студентов.

В-пятых, куратору важно определить формы оперативного контроля за эффективностью воспитания.

В-шестых, в его арсенале должны быть педагогические диагностики, позволяющие ему корректировать результаты воспитания в контексте поставленной цели. На основе изучения каждого студента и студенческой группы в целом следует конкретизировать воспитательные мероприятия с учетом близких, средних и далеких перспектив.

В-седьмых, куратор должен уметь анализировать имеющиеся воспитательные результаты и на этой основе определять перспективы воспитательного процесса на следующий учебный год.

Эффективность воспитательной работы куратора во многом зависит от качества ее планирования. Планирование — вид умственной деятельности, при котором создается образ потребного будущего, включающий понимание этапов его достижения.

Педагогическое планирование воспитательной работы в конкретной учебной группе осуществляется куратором на основе: — принципа добровольности участия студентов в воспитательных мероприятиях в соответствии с их интересами и способностями; систематичности организации внеклассных мероприятий; личностно ориентированного подхода в развитии и формировании личности студента; свободы творческих проявлений студентов;

— вариативности, проявляющейся в использовании при проведении воспитательного мероприятия разнообразных материалов (источников информации, учебных средств и инструментов); форм работы (групповой, парной и индивидуальной) и способов действия, что позволяет каждому учащемуся сделать собственный выбор на основе своих интересов и возможностей; гибкости, которая определяется возможностью куратора вносить изменения по ходу проведения мероприятия, исходя из наблюдений за реакцией студентов; открытости, которая выражается в возможности куратора активно использовать в воспитании субъектный опыт студентов, их собственные идеи и предложения, применять открытую систему планирования.

При планировании работы главным является комплексный подход к воспитанию. Куратору нужно уйти от направленческого подхода, при котором планирование сводится к процедуре элементарного подбора мероприятий по каждому из направлений работы. Такое планирование страдает прямолинейностью, упрощенностью, а нередко формализмом.

Планирование воспитательной работы в учебной группе преподаватель осуществляет индивидуально, но с учетом коллективных пожеланий студентов. При планировании воспитательной работы должно осуществляться сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм и работы куратора со студентами.

При планировании куратору необходимо четко распределить функции между участниками воспитательного процесса, определить характер их взаимодействия.

Планирование бывает календарное (тематическое) и перспективное. Календарное (тематическое) осуществляется на месяц, семестр, а перспективное охватывает весь год.

Осуществляется оно в форме программы воспитания и плана воспитательной работы.

Программа воспитательной работы имеет такую примерную структуру.

1-й вариант

I. Объяснительная записка:

— особенности класса и воспитанников;

— особенности ближайшего социального окружения каждого ребенка и его взаимодействия со средой;

— принципы отбора содержания и организации воспитательного процесса.

II. Воспитательные цели.

III. Содержание и организация воспитательного процесса.

1. Организация жизнедеятельности детского коллектива:

— задачи;

— содержание;

— способы реализации задач.

2. Организация деятельности органов детского самоуправления:

— задачи;

— содержание и способы реализации задач.

3. Сотрудничество в достижении воспитательных результатов:

— задачи;

— содержание и формы сотрудничества.

2-й вариант

Программа воспитательной работы на возрастной ступени (примерная структура)

I. Объяснительная записка:

— возрастные особенности класса и воспитанников;

— краткое описание имеющихся воспитательных результатов;

— принципы отбора содержания и организации деятельности;

— принципы построения программы.

II. Воспитательные цели.

III. Содержание и организация воспитательного процесса.

1. Организация жизнедеятельности параллели классов:

— задачи;

— содержание;

— способы реализации задач.

2. Организация деятельности органов детского самоуправления:

— задачи;

— содержание;

— способы реализации задач.

3. Организация деятельности органов самоуправления классов:

— задачи;

— содержание;

— способы реализации задач.

4. Взаимосвязь с другими возрастными ступенями:

— задачи;

— содержание;

— способы реализации задав.

5. Сотрудничество в достижений;воспитательных результатов:

— задачи;

— содержание;

— формы сотрудничества.

Теперь разберем особенности плана работы. Основное назначение плана — повышение качества воспитательной работы куратора. Главная цель деятельности куратора в соответствии с планом — оказание оперативной помощи студентам в профессиональном, этическом, жизненном выборе; содействие профессиональному становлению личности студента; создание педагогических условий формирования у студентов системы ценностных ориентиров и отношений. При его составлении куратору следует учесть несколько требований. План должен быть глубоким по смыслу, кратким и конкретным по содержанию. Необходимо помнить, что деятельность классного руководителя не должна сводиться к работе «ради плана».

План отражает соотношение общеколледжных и групповых мероприятий, отражает специфические особенности колледжа, региона, города.

План должен быть конкретен, четко отражать все звенья подготовки конкретного воспитательного мероприятия, подводить его итоги и давать оценку результатов.

План составляется на месяц, семестр, год. Календарный (тематический план) — это рабочий план куратора. Он краток, содержит информацию о тематике планируемых дел, дату и время их проведения. Чаще всего такой план разрабатывается как план-сетка.

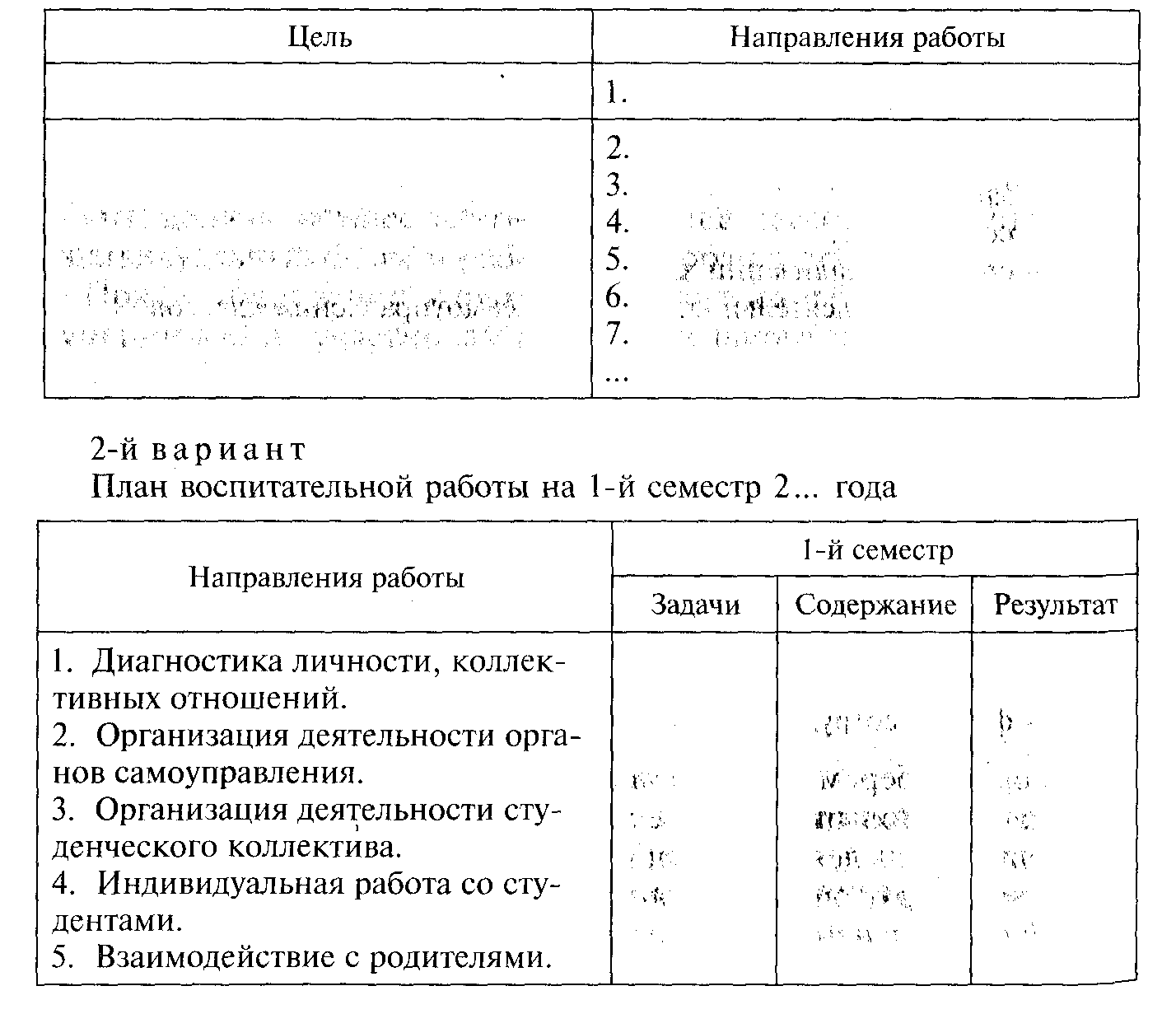

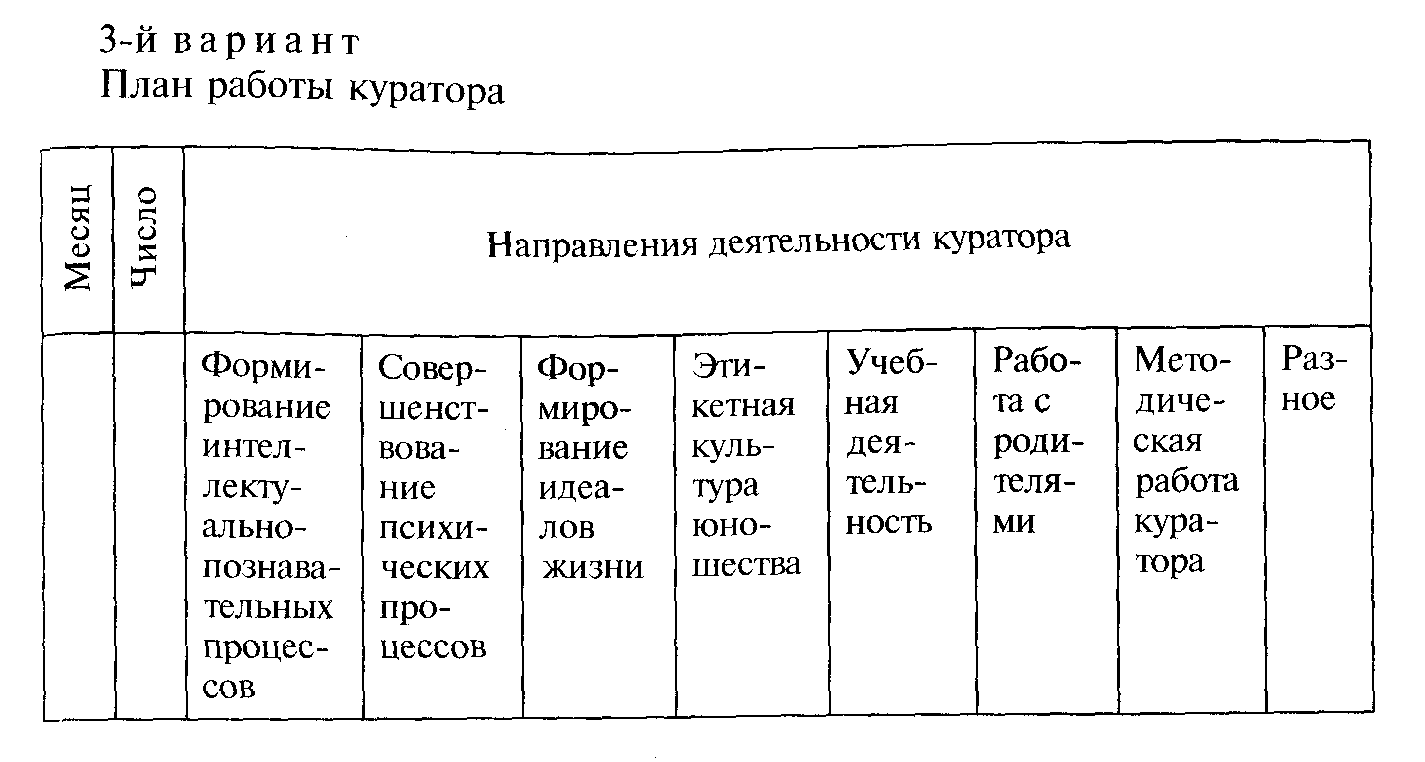

Приведем примеры вариантов оформления такого плана.

1-й вариант

План воспитательной работы с группой на____(месяц) 2... года

Планирование перспективного плана более сложное. Предварительно куратору надо осуществить анализ состояния и результатов воспитательного процесса в группе в целом, смоделировать образ студенческой группы, конкретизировать педагогический замысел воспитательных мероприятий и выделить сроки их проведения.

Так, при анализе воспитательной работы педагог может использовать несколько подходов. При описательном анализируются события в студенческой группе, которые непосредственно наблюдает куратор. При полярно-оценочном подходе выделяются две противоположности: положительные и отрицательные моменты воспитательной работы в группе. При системном подходе дается целостный анализ в единстве и взаимосвязи всех компонентов: субъектов, целей, средств, методов, форм, результатов воспитательной деятельности. При проблемном внимание акцентируется на выделении проблем, возникших по ходу проведения мероприятия или воспитательной работы с группой. При личностно ориентированном подходе опора идет на выделение таких аспектов, как развитие личности студента; его достижения; становление индивидуальных особенностей; наличие психологического комфорта в студенческом коллективе; функционирование психолого-педагогической поддержки студентов со стороны куратора и преподавателей.

Образ студенческой группы — это те представления о ней, которые складываются у куратора о студенческом сообществе.

Такие представления имеют три составляющие:

— образ студента, т. е. представления о тех качествах, которыми он должен обладать, чтобы справляться с возложенными социальными функциями;

— образ жизнедеятельности студенческого сообщества, т.е. представления об отношениях между членами группы, атмосферой в коллективе, способах совместной деятельности;

— представления о внешних связях и отношениях студенческой группы, которые построены на связях с ближайшим социальным окружением и связях внутри педагогического коллектива колледжа.

Начало планирования связано с осознанием необходимого, возможного и желаемого состояния воспитательного процесса в студенческой группе. Куратору нужно учесть и то состояние, которое моделируется на основе объективных закономерностей и тенденций развития процесса воспитания в данной учебной группе, и те реальные условия функционирования студенческого коллектива, которые он выявил в процессе наблюдения и анализа, и те коллективные предпочтения и интересы, которые имеются в группе.

Разделы плана разнообразны. Это может быть развернутая характеристика учебной группы, формирование студенческого коллектива, работа с активом учебной группы, организация общественного полезного труда, нравственное воспитание, культурно-массовые мероприятия, работа с родителями. Сколько бы разделов ни было в таком плане, обязательными остаются конкретно сформулированные цели и задачи работы и характеристика учебной группы. Вариантом перспективного плана может быть и такая структура.

Первый раздел называется «Анализ воспитательной работы за прошедший учебный год». Анализ проводится в нескольких направлениях: 1. Как анализ эффективности планирования воспитательного процесса в учебной группе за год в целом. 2. Как анализ развития студентов, их познавательных, художественно-творческих способностей, уровня знаний, изменений в мотивационно-потребностной сфере, выделения студентов, относящихся к группе риска и т.д. 3. Как анализ развития коллектива учащихся путем выделения особенностей микроклимата, общественной активности студентов, изменения в составе группы и особенности вновь пришедших в группу студентов, особенности общественного мнения, социальная, ролевая и коммуникативная структура учебной группы и т.д. 4. Как анализ деятельности самого куратора: какие воспитательные мероприятия принимались студентами наиболее охотно, насколько удачной была последовательность их проведения; какие методы, средства и формы положительно влияли на формирование личности студента?

Второй раздел перспективного плана «Цели и задачи воспитательной деятельности» отражает целевые ее ориентиры. Куратор планирует три воспитательные цели. Идеальную — как стремление к некому идеалу; как правило, им становится всестороннее развитие, гармоничная личность. Результативную — как прогнозируемый результат за конкретный отрезок времени. Процессуальную цель — как проектируемое состояние воспитательного процесса с учетом желаемых качеств личности студентов.

Третий его раздел «Основные направления и дела студенческого сообщества» представляет собой системный подбор коллективно-творческих, общественных дел в группе, включение студентов в познавательную, ценностно-ориентированную, физкультурно-оздоровительную, коммуникативную, художественно-творческую деятельность.

Четвертый раздел этого плана «Индивидуальная работа со студентами» содержит результаты диагностики воспитания, учет личностных достижений студентов, мероприятия по оказанию индивидуальной помощи, условия развития потенциальных возможностей личности.

Пятый — «Работа с родителями» — отражает деятельность куратора по изучению семей студентов, педагогическое просвещение родителей, информирование их о ходе и результатах обучения, воспитания и развития студентов и т.д.