- •1. Систематика микроорганизмов.

- •2.Строение клеток прокариотов и эукариотов

- •3.Основные морфологические формы бактерий

- •Клеточная стенка

- •5.Риккетсии

- •6.Классификация бактерий по типам питания, источникам энергии и электронам.

- •7.Основные принципы культивирования бактерий

- •8.Энергетический метаболизм (распад сложных веществ)

- •10.Экология вирусов

- •11.Основные свойства вирусов

- •12.Репродукция вирусов

- •13.Взаимодействие вирусов с клеткой хозяина

- •14.Вирусы бактерий (бактериофаги)

- •15.Изменчивость у бактерий

- •16.Организация наследственного материала бактерий

- •17.Химиотерапевтические препараты

- •18.Антибиотики

- •19.Лекарственная резистентность

- •1.Экология микроорганизмов.

- •2.Инфекционный процесс

- •3.Патогенность и вирулентность

- •6.Культуральный метод диагностики инфекций

- •7.Влияние факторов окружающей

- •8.Грибы

- •9.Размножение грибов

- •Вегетативное размножение

- •Общая информация

- •Заражение кандидозом

- •Кандидоз слизистой оболочки рта (молочница)

- •Кандидоз кишечника

- •10.Плесневые грибы́

- •11.Дрожжи

- •13.Нормальная микрофлора организма

- •14.Дисбактериоз

- •19.Иммунитет

- •20.Антигены

- •21.Антигены

- •22.Антитела

- •23.Характеристика основных классов иммуноглобулинов.

- •25.Иммунный ответ

- •26.Далее иммунный ответ возможен в виде по одного из трех вариантов:

- •27.Механизмы противоинфекционного иммунитета

- •28.Специфическая профилактика

- •Биосинтетические вакцины

- •29.Существует ряд типов вакцин

- •Мукозальные вакцины

- •30.Серотерапия

- •25.Фитопатогенная флора

- •26.Микрофлора лекарственного сырья

- •27.Опухолевый процесс растений

- •28.Фитопатогенные вирусы

- •29.Нормальная микрофлора растений

- •30.Грибы — возбудители болезней растений

- •31.Источники загрязнения лекарственных средств

17.Химиотерапевтические препараты

Химиотерапевтические препараты (антибиотики) – это лекарственные вещества, используемые для подавления жизнедеятельности и уничтожения микроорганизмов в тканях и средах больного, обладающие избирательным, этиотропным (действующим на причину) действием.

История открытия:

Основоположник химиотерапии является Эрлих получил сальварсан (соединение мышьяка, убивающее спирохет и трипаносомы, но при этом безвредное для микроорганизма). Домагк обнаружил пронтозил (красный стрептоцид, который распадался в организме на сульфаниламид и др.), который спасал животных от стрептококковой инфекции. Вудс обнаружил механизм действия сульфаниламидов. Флеминг открыл первый антибиотик – пенициллин.

По происхождению антибиотики могут быть:

- бактериального (полимиксин, грамицидин);

- актиномицетного (стрептомицин, левомицетин, эритромицин);

- грибкового (пенициллин);

- растительного (рафанин, фитонциды);

- животного происхождения (интерфероны, лизоцим).

Больше всего известно антибиотиков актиномицетного происхождения. Актиномицеты- преимущественно почвенные микроорганизмы. В условиях большого количества и разнообразия почвенных микроорганизмов их антогонизм, в том числе с помощью выработки антибиотиков- один из механизмов их выживания.

По характеру воздействия на бактериальную клетку:

бактериостатические (бактерии живы, но не в состоянии размножаться),

бактерициды (бактерии умертвляются, но физически продолжают присутствовать в среде),

бактериолитические (бактерии умертвляются, и бактериальные клеточные стенки разрушаются).

18.Антибиотики

По химическому строению:

1) b-лактамные антибиотики. К ним относятся:

а) пенициллины, среди которых выделяют природные (аминипенициллин) и полусинтетические (оксациллин);

б) цефалоспорины (цепорин, цефазолин, цефотаксим);

в) монобактамы (примбактам);

г) карбапенемы (имипинем, меропинем);

2) макролиды (эритромицин, азитромицин);

3) аминогликозиды (канамицин, неомицин);

4) тетрациклины (тетрациклин, метациклин);

5) полипептиды (полимиксин, бацитрацин);

6) полиены (амфотерицин, нистатин);

7) анзамицины (левомицетин, линкомицин).

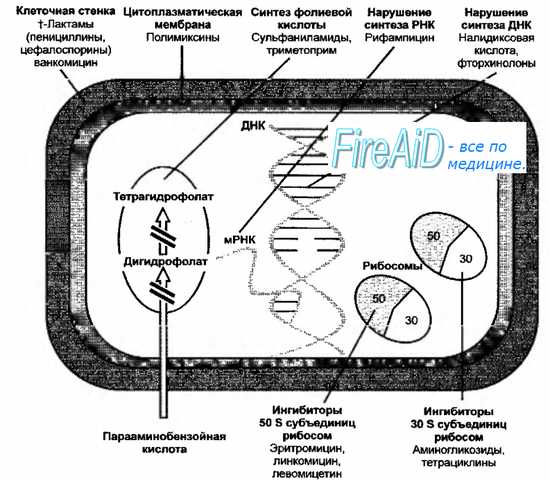

По механизму действия:

1) нарушающие синтез микробной стенки (b-лактамные антибиотики; циклосерин; ванкомицин, тейкоплакин);

2) нарушающие функции цитоплазматической мембраны (циклические полипептиды, полиеновые антибиотики);

3) нарушающие синтез белков и нуклеиновых кислот (группа левомицетина, тетрациклина, макролиды, линкозамиды, аминогликозиды, фузидин, анзамицины).

Основными методами определения антибиотикочувствительности бактерий in vitro является метод серийных разведений, диффузии в агар (бумажных дисков), определение способности к продукции бета- лактамазы, in vivo- на модели безмикробных животных, определение концентрации антибиотиков в крови и моче.

Метод диффузии в агар с применением стандартных дисков, пропитанных различными антибиотиками в определенных концентрациях (зависят от терапевтической дозы и соответствуют рекомендациям ВОЗ). Основан на использовании стандартных питательных сред, дисков и методов. Оценка результатов связана с существованием зависимости между размером зоны подавления роста исследуемых культур вокруг дисков и значениями минимальных подавляющих концентраций (МПК) соответствующих антибиотиков (чувствительностью микроорганизмов). Имеются специальные таблицы для оценки результатов, в соответствии с которыми культуры определяют как чувствительные, умеренно устойчивые и устойчивые (резистентные) к тестируемому антибиотику.

Метод серийных разведений антибиотиков позволяет более точно определить МПК, однако из-за громоздкости применяется реже.

Бета- лактамазный тест (определение способности к образованию бета- лактамаз) чаще определяют методом дисков с нитроцефином - цефалоспорином, изменяющим окраску дисков при гидролизе. Положительный тест свидетельствует о резистентности бактерий ко всем бета- лактамаза- чувствительным пенициллинам.