- •С.М. Огороднов, к.Я. Лелиовский испытания транспортных машин

- •Нижегородский государственный

- •С.М. Огороднов, к.Я. Лелиовский Испытания тРанспортнЫх машин

- •Оглавление

- •Введение

- •1. ЭкспериментальныЕ иСследованиЯ транспортных машин

- •1.1. Развитие и виды экспериментальных исследований

- •1.2. Общие условия, методы подготовки и проведения испытаний

- •1.3. Цели, содержание и результаты различных видов испытаний

- •1.4. Основные понятия теории надежности

- •1.5. Характеристики случайных величин и случайных событий

- •2. Испытания по определению основных эксплуатационных свойств транспортных машин

- •2.1. Основные эксплуатационные свойства транспортных машин

- •2.2. Определение размеров, массовых характеристик, моментов инерции автомобилей и их частей

- •2.3. Испытания маневренности транспортных средств

- •2.4 Скоростные свойства

- •2.5 Тормозные свойства

- •2.6 Испытания на устойчивость и управляемость

- •2.7 Испытания на плавность движения

- •2.8 Внешний и внутренний шум

- •2.9 Исследование некоторых эксплуатационных свойств транспортных средств методом имитационного моделирования

- •2.10. Пассивная безопасность

- •3. Стендовые и дорожные испытания агрегатов и систем транспортных машин

- •3.1 Стендовые и дорожные испытания механических сцеплений

- •3.2 Стендовые испытания механических коробок передач и раздаточных коробок

- •3.3 Стендовые испытания гидромеханических коробок передач

- •3.4. Дорожные испытания механических и гидромеханических коробок передач

- •3.5. Стендовые и дорожные испытания карданных передач

- •3.6. Стендовые и дорожные испытания ведущих мостов

- •3.7. Стендовые и дорожные испытания элементов подвесок

- •3.8. Стендовые и дорожные испытания элементов рулевого управления

- •3.9. Стендовые и дорожные испытания элементов тормозных систем

- •3.10. Стендовые и дорожные испытания колёс и шин

- •4. Испытания рам, кузовов и кабин

- •4.1. Стендовые испытания несущих систем

- •4.2. Дорожные испытания несущих систем

- •5. Планирование и обработка результатов экспериментов

- •5.1. Планирование эксперимента.

- •5.1.1. Основные понятия и определения.

- •5.1.2. Проверка воспроизводимости результатов экспериментов.

- •5.1.3. Полный факторный план эксперимента

- •5.1.4. Дробный факторный план эксперимента

- •5.1.5 Оценка адекватности модели

- •5.1.6. Построение полиномиальной модели.

- •5.1.7. Метод рационального планирования эксперимента

- •5.2. Обработка результатов экспериментов.

- •5.2.1. Общие требования к методикам обработки результатов измерений.

- •5.2.2 Виды измерений и представление их результатов

- •5.2.3 Классификация погрешностей измерений

- •5.2.4 Выбор числа измерений

- •5.2.5 Проверка гипотезы о виде распределения экспериментальных данных

- •5.2.6 Обработка результатов прямых измерений

- •5.2.7 Обработка результатов косвенных измерений

- •5.2.8 Статистический и спектральный анализ экспериментальных данных

- •5.2.9 Оценка измеряемых параметров и их доверительных интервалов

- •Заключение

- •Приложения

- •Библиографический список:

- •Огороднов Сергей Михайлович

- •Лелиовский Константин Ярославич

- •Испытания

- •ТранспортнЫх

- •603950, Г. Н. Новгород, ул. Минина, 24

2.6 Испытания на устойчивость и управляемость

Требования к управляемости и устойчивости автотранспортных средств установлены ГОСТ Р 52302-2004 «Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость. Технические требования. Методы испытаний». Стандарт распространяется на АТС категорий M, N и О, кроме имеющих максимальную скорость менее 40 км/ч, прицепов и полуприцепов тяжеловозов и транспортных средств, не предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования.

стандарт устанавливает следующие основные технические требования и методы испытаний 6.

Испытания «усилия на рулевом колесе» предназначены для определения усилий, которые должен прикладывать водитель для поворота управляемых колес. Усилием на рулевом колесе считается усилие, приложенное к ободу рулевого колеса в его плоскости, необходимое для поворота или предотвращения поворота. Испытания проводятся на неподвижном и движущемся со скоростью 10 км/ч автомобиле при переходе от прямолинейного к движению по окружности радиусом 12 м. Если движение по заданной окружности невозможно, то выбирается окружность с минимально возможным радиусом. Испытания на неподвижном автомобиле проводят при отсутствии усилителя с неработающим двигателем, при наличии усилителя с работающим в режиме холостого хода двигателем. Рулевое колесо поворачивают с угловой скоростью не более 600/с из нейтрального положения в крайнее, при его фиксированном положении перемещают АТС 04…0,6 м вперед или назад и вновь перемещают рулевое колесо в другое крайнее положение. Затем автомобиль вновь перемещают на указанную величину и возвращают рулевой колесо в нейтральное положение. В процессе испытаний регистрируют:

- угол поворота рулевого колеса δн, град.;

- усилие на рулевом колесе Fн, Н;

- время поворота рулевого колеса t, c.

Результатами испытаний являются средние значения усилий на рулевом колесе при его повороте отдельно влево и вправо.

Испытания при движении автомобиля выполняют при прямолинейном равномерном движении на скорости (102) км/ч, на высшей передаче, обеспечивающей устойчивую работу двигателя. При въезде на испытательный участок рулевое колесо поворачивают с постоянной угловой скоростью, обеспечивающей переход от прямолинейного движения к движению по окружности в течение(4,000,25)поочередно вправо и влево до крайних положений. Для АТС категорий M3 и N3 с неработающим усилителем скорость поворота руля должна обеспечить переход к движению по окружности радиусом (20,000,05) м за (6,000,25) с. В процессе испытаний регистрируют:

- угол поворота рулевого колеса δн, град.;

- усилие на рулевом колесе Fн, Н;

- время поворота рулевого колеса t, c;

- скорость движения автомобиля v, м/с.

Результатами испытаний являются средние значения усилий на рулевом колесе при его повороте отдельно влево и вправо. Допустимые усилия на рулевом колесе не должны превышать значений, указанных в таблице 15.

Таблица 15

Допустимые усилия на рулевом колесе

Категория АТС |

Усилие на рулевом колесе, Н, не более |

|||

Неподвижный автомобиль |

Движущийся автомобиль |

|||

без рулевого усилителя |

с рулевым усилителем |

с исправным рулевым управлением |

при отказе усилителя |

|

M1 |

200 |

60

|

150 |

300 |

M2 |

250 |

|||

M3 |

350 |

250 |

200 |

450 |

N1 |

300 |

180 |

300 |

|

N2 |

350 |

250 |

400 |

|

N3 |

250 |

200 |

450 |

|

Для грузовых автомобилей с числом управляемых осей (мостов) два и более допускается максимальное усилие 500 Н.

Испытания «стабилизация» предназначены для определения параметров, характеризующих самовозврат управляемых колес и рулевого колеса в нейтральное положение после снятия усилия с рулевого колеса. Испытания проводят при равномерном движении автомобиля по окружности с последующим освобождением рулевого колеса и сходом с кругового движения. Стабилизация рулевого управления должна обеспечивать выполнение следующих требований:

- угол поворота рулевого колеса после его освобождения не должен увеличиваться;

- управляемые колеса и рулевое колесо должны возвращаться в нейтральное положение;

- максимальное значение угла поворота рулевого колеса по истечении 6 с после его освобождения при повороте на угол, соответствующий движению АТС по окружности радиусом 50 м, должно составлять не более 30% от первоначального;

- процесс возвращения рулевого колеса в нейтральное положение не должен быть колебательным; допускается только один переход рулевого колеса через нейтральное положение.

Перед началом испытаний внутреннее, по отношению к центру поворота, управляемое колесо должно двигаться по окружности радиусом (50+1) м.Скорость движения АТС категорий M1 и N1 должна составлять (502) км/ч, категорий M2, M3, N2, N3 (402) км/ч. Скорость автомобиля поддерживают постоянной до прекращения поворота рулевого колеса, но не более 6 с.По истечении 6 с измеряют угол, оставшийся до возврата рулевого колеса в нейтральное положение. В процессе испытаний регистрируют:

- угол поворота рулевого колеса δн, град.;

- время поворота рулевого колеса t, c.

Результатами испытаний являются:

- средние значения остаточного угла поворота рулевого колеса Δδн, град.;

- вывод о наличии или отсутствии колебаний рулевого колеса.

Испытания «опрокидывание на стенде» проводят для определения показателей поперечной статической устойчивости АТС. Испытания проводят на стенде с опрокидывающейся платформой. Управляемые колеса находятся в нейтральном положении, стояночный тормоз включен. Скольжение и опрокидывание автомобиля предотвращается специальными устройствами. Наклон платформы осуществляют со скоростью не более 0,50/с до отрыва всех колес одиночного АТС или колес звена автопоезда от опорной поверхности. Момент отрыва определяют визуально. В процессе испытаний регистрируют:

- угол наклона опорной поверхности платформы относительно горизонтали α;

-

углы наклона подрессоренных масс

относительно горизонтали в зонах

переднего и заднего свесов АТС,

соответственно![]() ,

,

![]() .

.

Результатами испытаний являются:

- среднее значение угла поперечной статической устойчивости αс.у при котором произошел отрыв колес одной стороны одиночного АТС или звена автопоезда от платформы;

- среднее значение угла крена подрессоренных масс в тот же момент.

Величина угла поперечной статической устойчивости против опрокидывания должна соответствовать нормативным значениям 6, зависящим от коэффициента поперечной устойчивости qs.

Коэффициент поперечной устойчивости определяется по формуле:

![]() ,

(2.40)

,

(2.40)

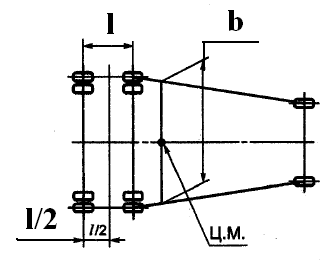

где b – приведенная колея колес, измеряется в плоскости, проходящей через центр масс ТС, перпендикулярной его продольной оси и опорной поверхности, как расстояние между точками пересечения следа плоскости с линиями, соединяющими точки контакта наружных колес каждой стороны с опорной поверхностью, (рис. 2.12); h – высота центра масс.

Рис.

2.12. Схемы определения приведенной колеи

колес

Угол поперечной статической устойчивости определяются в зависимости от значения коэффициента поперечной устойчивости в соответствии с выражениями:

![]()

при

при

0,55≤ qs ≤1,0, (2.41)

![]() при

при

qs 1,0, (2.42)

αн ≥ 21о при

qs < 0,55. (2.43)

где αн – нормативное значения угла статической устойчивости.

Нормативные значения углов поперечной статической устойчивости АТС различных категорий установлены стандартом в соответствии с рис. 2.13.

Установленные диапазоны значений позволяют определить нормативные значения углов статической устойчивости для всех типов и категорий АТС.

А – для автокранов, автобетоносмесителей, рефрижераторов, контейнеровозов категории N3, двухэтажных автобусов категории М3;

А1 – для автомобилей-цистерн категории N3, прицепов цистерн категорий O3,O4;

Б – для рефрижераторов, самосвалов категории N3, одноэтажных автобусов категории М3, прицепов категорий O3,O4;

В – для автокранов, самосвалов, рефрижераторов категории N2, бортовых автомобилей категории N3, автобусов категории М2 и прицепов категории O2;

Г – для бортовых автомобилей категорий N1 и N2; фургонов категории N1, автомобилей повышенной проходимости категории М1;

Д – для автомобилей категории М1, прицепов категории O1.

Угол крена подрессоренных масс измеряется в плоскости перпендикулярной опорной поверхности и оси АТС, и проходящей через центр масс. Среднее значение угла крена подрессоренных масс определяют по формуле:

,

,![]() ,

,![]() ,

(2.44)

,

(2.44)

где φ – угол крена подрессоренных масс; l1, l2 – расстояние до плоскости, в которой происходит измерение крена, соответственно в передней и задней части автомобиля.

Полученные в результате испытаний значения углов крена подрессоренной массы, не должны превышать нормативных значений, (рис. 2.14). АТС всех категорий делятся на две группы, для которых установлены зависимости нормативных значений углов крена подрессоренных масс от коэффициента поперечной устойчивости.

φн = (10,8-4,3 qs)0, при qs ≤ 1,0, (2.45)

φ н

= 6,50,

при qs

1,0, (2.46)

н

= 6,50,

при qs

1,0, (2.46)

где φн – нормативное значение угла крена подрессоренных масс.

Комплектный автомобиль испытывают при движении и совершении специальных маневров, определяемых видом испытаний.

испытания «рывок руля» проводят для оценки курсовой устойчивости автомобиля. Курсовая устойчивость определяется характеристиками:

- поворачиваемости и чувствительности к управлению;

- забросом угловой скорости;

- временем 90%-ной реакции по угловой скорости.

Характеристика чувствительности к управлению и поворачиваемости автомобиля это зависимость угла поворота рулевого колеса δн от установившегося бокового ускорения δн=f1(ay).

Характеристика заброса угловой скорости автомобиля представляет зависимость заброса угловой скорости Δψ от углового ускорения Δψ = f2(ay).

Характеристика времени 90%-ной реакции автомобиля, представляет зависимостьвремени90%-ной реакции Δt90от бокового ускорения Δt90= f3(ay).

Для испытаний используют площадку с минимальным диаметром 100 м с примыкающей к ней разгонной полосой длиной не менее 1000 м и шириной не менее 7 м. До начала поворота рулевого колеса АТС должно двигаться равномерно и прямолинейно со скоростью(803)км/ч для АТС категорий М1, М2, N1 и (603) км/ч для АТС категорий М3, N2, N3. Поворот рулевого колеса выполняется максимально быстро, с угловой скоростью не менее 4000/с. Рулевое колесо удерживают в этом положении до начала установившегося кругового движения или если движение не становится установившимся не менее 3 с. Угол поворота рулевого колеса увеличивают ступенчато от заезда к заезду до достижения бокового ускорения не менее 4,5 м/с2 для АТС категорий М1, М2, N1 и 2,5 м/с2 для АТС категорий М3, N2, N3. Всего с постепенным увеличением бокового ускорения должно быть выполнено не менее 12 заездов в каждую сторону. В процессе испытаний измеряют и регистрируют:

- угол поворота рулевого колеса δн, град.;

- угловую скорость автомобиля ψ; град./с

-боковое ускорение автомобиля ay, м/с2;

- скорость автомобиля v, м/с.

О бразец

записи процессов изменения угла поворота

рулевого колеса δн

и угловой скорости автомобиля ψ приведены

на рис. 2.15. Результаты испытаний

представляют в

графической форме. Установившееся

значение угла поворота рулевого колеса

δн уст,

заброс угловой скорости Δψ1

и время 90%-ной реакции автомобиля,

определяют в соответствии с рис. 2.15.

Заброс угловой скорости Δψ1

определяют как максимальное значение

амплитуды переходного процесса. Время

90%-ной реакции автомобиля это интервал

времени между моментами достижения

угла поворота рулевого колеса δн

50% от

установившегося значения δн

уст и угловой

скорости автомобиля ψ 90% от установившегося

значения угловой скорости ψуст.

бразец

записи процессов изменения угла поворота

рулевого колеса δн

и угловой скорости автомобиля ψ приведены

на рис. 2.15. Результаты испытаний

представляют в

графической форме. Установившееся

значение угла поворота рулевого колеса

δн уст,

заброс угловой скорости Δψ1

и время 90%-ной реакции автомобиля,

определяют в соответствии с рис. 2.15.

Заброс угловой скорости Δψ1

определяют как максимальное значение

амплитуды переходного процесса. Время

90%-ной реакции автомобиля это интервал

времени между моментами достижения

угла поворота рулевого колеса δн

50% от

установившегося значения δн

уст и угловой

скорости автомобиля ψ 90% от установившегося

значения угловой скорости ψуст.

Боковое ускорения автомобиля ay может быть рассчитано по формуле:

ay = v ψ. (2.47)

Углы поворота рулевого колеса для автомобилей всех категорий должны находиться в пределах, установленных выражением:

δн = 10-2(a1L+a2)ls, (2.48)

где δн – значение угла поворота рулевого колеса рад; a1,a2 – коэффициенты установленные стандартом; L– база автомобиля, м; ls – передаточное число рулевого управления. Коэффициенты a1,a2 зависят от величины бокового ускорения и радиуса траектории движения АТС.

Таблица 15

Значения коэффициентов a1,a2

Категория АТС |

Боковое ускорение, м/с2 |

Радиус траектории, м |

Значения коэффициентов |

||

a1 |

a2 |

||||

минимальный |

максимальный |

||||

М1, М2, N1 |

1 |

500 |

0,21 |

0,2 |

1,3 |

2 |

250 |

0,42 |

0,4 |

2,6 |

|

4 |

125 |

0,84 |

0,48 |

5,0 |

|

М3, N2, N3 |

1 |

280 |

0,36 |

0,1 |

1,3 |

2 |

140 |

0,72 |

0,2 |

2,6 |

|

Заброс угловой скорости автомобиля Δψ1 над установившимся значением не должен превышать значений, указанных в таблице 16.

Таблица 16

Значения заброса угловой скорости

Категория АТС |

Установившееся боковое ускорение, м/с2 |

Заброс угловой скорости, % |

М1, М2, N1 |

2 |

30 |

4 |

80 |

|

М3, N2, N3 |

2 |

10 |

4 |

– |

Время 90%-ной реакции по угловой скорости при боковых ускорениях от 2 до 4 м/с2 не должно превышать 0,3 с для АТС категорий М1, М2, N1 и 2,0 с для категорий М3, N2, N3.

Испытания «поворот» и «переставка» проводят для АТС категорий M, N и O, для последней в составе автопоезда, с целью определения показателей, характеризующих устойчивость и управляемость АТС в критических условиях движения.

Испытания «поворот Rп=35 м» позволяют определить максимальную скорость маневра при входе в поворот. Испытания проводят в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.16. ширина D1 коридора участков 1 для испытаний «поворот», «переставка» и «прямая» приведена в таблице 17.

Таблица 17

Ширина входного коридора

Максимальная ширина АТС, м |

до 1,3 |

св.1,3 до 1,5 |

св.1,5 до 1,7 |

св.1,7 до 1,9 |

св.1,9 до 2,1 |

св. 2,1 до 2,3 |

св.2,3 до 2,5 |

св. 2,5 |

Ширина входного коридора D1, м |

1,7 |

1,9 |

2,1 |

2,3 |

2,5 |

2,7 |

2,9 |

+0,5 м к max ширине АТС |

При испытаниях «поворот» прямолинейное движение по участку 1 происходит с постоянной скоростью на наивысшей передаче, обеспечивающей устойчивую работу двигателя. При пересечении границы участков 1 - 2 водитель убирает ногу с педали «газ» и начинает поворачивать рулевое колесо для выполнения маневра. Внешний наблюдатель отмечает отрыв колеса от опорной поверхности. Испытания прекращают, если в трех заездах с одной скоростью произошел отрыв колеса или выход автомобиля за пределы размеченного коридора. При отсутствии событий, ограничивающих скорость маневра, испытания прекращают при скорости АТС, превышающей нормативное значение на 5%.

В процессе испытаний регистрируют:

- скорость маневра на участке 1

vм,

м/с;

скорость маневра на участке 1

vм,

м/с;

- угол поворота рулевого колеса δн, град.;

- отрыв колеса от дороги;

- момент начала маневра;

- наличие заноса, сноса или ошибки водителя.

Результатом испытаний «поворот Rп=35 м» является значение средней скорости маневров vм по трем заездам. Значения средней скорости маневров vм полученные при испытаниях не должны быть ниже установленных приложением А настоящего стандарта. Для транспортных средств категорий М нормативные значения vм зависят от колесной формулы, пассажировместимости, технически допустимой максимальной массы и наружной габаритной длины; для категории N от колесной формулы, технически допустимой максимальной массы, типа прицепного звена автопоезда. Незатухающие курсовые колебания не должны возникать у АТС всех категорий. При значении средней скорости маневров vм ниже нормативного значения не более чем на 10%, возможность эксплуатации АТС на дорогах общего пользования определяют по результатам испытаний «пробег». Для автомобилей многоцелевого назначения категорий N допускается проведение испытаний «поворот 25 м.»

Испытания «переставка Sп=16 м», «переставка Sп=20 м» позволяют определить максимальную скорость маневра при смене полосы движения на ограниченном участке пути. Схема участка испытания приведена на рис. 2.17.

При испытаниях выполняют заданный маневр при постепенном увеличении скорости от заезда к заезду. На участке 1 автомобиль движется равномерно прямолинейно на высшей передаче в коробке передач, обеспечивающей устойчивую работу двигателя на выбранной скорости маневра. Положение рук водителя на рулевом колесе должно соответствовать цифрам «3» и «9» циферблата часов. При пересечении границы участков 1-2 водитель снимает ногу с педали «газ» и начинает выполнять маневр. Перехват рулевого колеса допускается только при предельном перекрещивании рук водителя. Внешний наблюдатель отмечает отрыв колеса или выход за пределы разметки участка 3. Испытания заканчивают,если в трех заездах на одной скорости происходит отрыв колеса от дороги или выход за пределы разметки участка 3. В случае отсутствия событий, ограничивающих скорость выполнения маневра, испытания заканчивают при скорости АТС, на 5% превышающей нормативное значение 6.

Испытания проводят на участке 2 длиной Sп = 20 м. Если максимальная скорость маневра не может быть достигнута из-за ограниченной мощности двигателя, то испытания проводят при длине участка 2Sп = 16 м.

В процессе испытаний регистрируют:

- скорость движения автомобиля на участке 1 v, м/с;

- максимальный угол поворота рулевого колеса;

- отрыв колеса от дороги или выход за пределы разметки участка 3;

- момент начала маневра, наличия заноса, сноса или ошибки водителя.

Обязательным условием зачета заезда является плавный поворот рулевого колеса. Если на записи процесса имеется резкий поворот руля в сторону увеличения кривизны траектории:

δн 0,6Liр, (2.49)

где L – база автомобиля, iр – передаточное число рулевого управления, то заезд не засчитывают.

Результатом испытаний «переставка Sп=16 м», «переставка Sп=20 м» является максимальной скорости маневра vм определяемой как среднее арифметическое значение скоростей трех заездов с максимальной скоростью, при которых не было выезда за пределы разметки или отрывов одного из колес. Среднее арифметическое значение максимальной скорости маневра vм полученные при испытаниях не должны быть ниже установленных стандартом.

Испытания «прямая» проводят для АТС категорий M3, N, в том числе для автопоездов, для определения средней угловой скорости корректирующих поворотов рулевого колеса. Испытательный участок длиной не менее 400 м имеет ограниченную в соответствии с таблицей 17 ширину. АТС испытывают при следующих скоростях движения:

категории N1, в том числе с прицепов – 80 км/ч;

категории M3 – 70 км/ч;

для остальных категорий, в том числе с прицепами – 60 км/ч.

Испытания выполняют до общей длины зачетного пробега не менее 4 км. скорость при движении по испытательному участку должна оставаться постоянной.

В процессе испытаний регистрируют:

- угол поворота рулевого колеса δн, град.;

- время прохождения мерного участка t, c.

В процессе испытаний учитываются углы поворота рулевого колеса превышающие 0,50, выполняется непрерывная запись процесса или подсчитывается суммарное значение угла δн за время заезда. Показателем управляемости АТС при прямолинейном движении является средняя скорость корректирующих поворотов рулевого колеса, определяемая в соответствии с выражением:

,

(2.50)

,

(2.50)

где ti– время i-го испытательного заезда, с; n – число зачетных заездов.

Средняя угловая скорость корректирующих поворотов рулевого колеса δн при движении по полосе заданной ширины не должна превышать значений, приведенных в таблице 18 6.

Таблица 18

Значения средних угловых скоростей

Категория АТС |

Значения средних угловых скоростей δн, град/с, не более |

N1 |

7 |

M3, N2, N3 |

14 |

Испытания «пробег» распространяются на АТС всех категорий и проводятся для определения допустимых скоростей движения АТС в эксплуатационных режимах на дорогах общего пользования. Испытания проводятся экспертами-испытателями с использованием бальных показателей по ГОСТ 15467. оценивается управляемость и устойчивость движения на дорогах с различным состоянием покрытия в следующих режимах:

- последовательные повороты влево и вправо по кривым малого радиуса с максимально допустимой скоростью;

- движение по прямой – стационарное, с ускорением и замедлением разной интенсивности;

- движение на повороте – стационарное, с ускорением и замедлением разной интенсивности;

- смена полосы движения при ускорении и замедлении разной интенсивности;

- маневрирование в условиях интенсивного городского движения;

- маневрирование в ограниченном пространстве на скорости до 10 км/ч при вращении руля от крайнего левого до крайнего правого положения и обратно.

Результатом испытаний является оценка экспертами-испытателями устойчивости и управляемости по пятибалльной шкале.

Таблица 19

Шкала оценок управляемости и устойчивости

Оценка управляемости и устойчивости |

Оценка в баллах |

Ощущения водителя |

Отлично, улучшать не требуется |

5,0 |

Не ощущает затруднений |

Между отлично и хорошо |

4,5 |

Небольшие затруднения из-за несоответствия реакции на управляющее воздействие |

Хорошо, желательно улучшить |

4,0 |

|

Между хорошо и посредственно |

3,5 |

Значительные затруднения в управлении скоростью, замедлением, траекторией, стабилизацией курса и крена. Движение возможно при максимальном внимании. |

Посредственно, необходимо улучшить |

3,0 |

|

Между посредственно и плохо |

2,5 |

|

плохо |

2,0 |

Водитель работает на пределе возможностей. минимальная ошибка момента и величины управляющего воздействия приводит к потере устойчивости и управляемости. |

Очень плохо |

1,0 |

Устойчивое движение невозможно при любом способе управления |

Если оценки отдельных показателей ниже значений, установленных стандартом, АТС может быть допущено к эксплуатации на дорогах общего пользования при условии ограничения скорости, обеспечивающей требуемый уровень

оценок.