- •С.М. Огороднов, к.Я. Лелиовский испытания транспортных машин

- •Нижегородский государственный

- •С.М. Огороднов, к.Я. Лелиовский Испытания тРанспортнЫх машин

- •Оглавление

- •Введение

- •1. ЭкспериментальныЕ иСследованиЯ транспортных машин

- •1.1. Развитие и виды экспериментальных исследований

- •1.2. Общие условия, методы подготовки и проведения испытаний

- •1.3. Цели, содержание и результаты различных видов испытаний

- •1.4. Основные понятия теории надежности

- •1.5. Характеристики случайных величин и случайных событий

- •2. Испытания по определению основных эксплуатационных свойств транспортных машин

- •2.1. Основные эксплуатационные свойства транспортных машин

- •2.2. Определение размеров, массовых характеристик, моментов инерции автомобилей и их частей

- •2.3. Испытания маневренности транспортных средств

- •2.4 Скоростные свойства

- •2.5 Тормозные свойства

- •2.6 Испытания на устойчивость и управляемость

- •2.7 Испытания на плавность движения

- •2.8 Внешний и внутренний шум

- •2.9 Исследование некоторых эксплуатационных свойств транспортных средств методом имитационного моделирования

- •2.10. Пассивная безопасность

- •3. Стендовые и дорожные испытания агрегатов и систем транспортных машин

- •3.1 Стендовые и дорожные испытания механических сцеплений

- •3.2 Стендовые испытания механических коробок передач и раздаточных коробок

- •3.3 Стендовые испытания гидромеханических коробок передач

- •3.4. Дорожные испытания механических и гидромеханических коробок передач

- •3.5. Стендовые и дорожные испытания карданных передач

- •3.6. Стендовые и дорожные испытания ведущих мостов

- •3.7. Стендовые и дорожные испытания элементов подвесок

- •3.8. Стендовые и дорожные испытания элементов рулевого управления

- •3.9. Стендовые и дорожные испытания элементов тормозных систем

- •3.10. Стендовые и дорожные испытания колёс и шин

- •4. Испытания рам, кузовов и кабин

- •4.1. Стендовые испытания несущих систем

- •4.2. Дорожные испытания несущих систем

- •5. Планирование и обработка результатов экспериментов

- •5.1. Планирование эксперимента.

- •5.1.1. Основные понятия и определения.

- •5.1.2. Проверка воспроизводимости результатов экспериментов.

- •5.1.3. Полный факторный план эксперимента

- •5.1.4. Дробный факторный план эксперимента

- •5.1.5 Оценка адекватности модели

- •5.1.6. Построение полиномиальной модели.

- •5.1.7. Метод рационального планирования эксперимента

- •5.2. Обработка результатов экспериментов.

- •5.2.1. Общие требования к методикам обработки результатов измерений.

- •5.2.2 Виды измерений и представление их результатов

- •5.2.3 Классификация погрешностей измерений

- •5.2.4 Выбор числа измерений

- •5.2.5 Проверка гипотезы о виде распределения экспериментальных данных

- •5.2.6 Обработка результатов прямых измерений

- •5.2.7 Обработка результатов косвенных измерений

- •5.2.8 Статистический и спектральный анализ экспериментальных данных

- •5.2.9 Оценка измеряемых параметров и их доверительных интервалов

- •Заключение

- •Приложения

- •Библиографический список:

- •Огороднов Сергей Михайлович

- •Лелиовский Константин Ярославич

- •Испытания

- •ТранспортнЫх

- •603950, Г. Н. Новгород, ул. Минина, 24

2.5 Тормозные свойства

Требования к порядку проведения испытаний при официальном утверждении в отношении торможения отдельных транспортных средств (ТС) и отдельных прицепов, относящихся к категориям M, N и O при официальном утверждении определены ГОСТ Р 41.13-99 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических транспортных средств категорий M, N и O в отношении торможения» и ГОСТ Р 41.13-Н-99 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей в отношении торможения». Испытания тормозных систем основываются на определении их эффективности. Эффективность тормозной системы должна определяться измерением тормозного пути, отнесенного к начальной скорости ТС и/или измерением среднего значения замедления в ходе испытаний. Тормозным путем называют расстояние, пройденное ТС с момента, когда водитель начинает воздействовать на управление тормозной системы до остановки ТС.

Начальной скоростью называется скорость в момент, когда водитель начинает воздействовать на управление тормозной системы. Среднее предельное замедление рассчитывают как отношение среднего замедления к расстоянию в интервале изменения скорости Vb - Vc по формуле:

,

(2.32)

,

(2.32)

где dm – среднее предельное замедление, м/с2; Vb, Vc – скорости транспортного средства соответственно равные Vb = 0,8Vo, Vc = 0,1Vo; Vo – начальная скорость транспортного средства, км/ч;sb – расстояние, пройденное при изменении скорости от Vo до Vb, м; sc – расстояние, пройденное при изменении скорости от Vo до Vс, м.

для официального утверждения любого ТС эффективность торможения при проведении испытаний должна измеряться на горизонтальном участке дороги. Эти испытания проводят при следующих условиях: загрузка ТС должна соответствовать условиям испытаний; дорога обеспечивать хорошие условия сцепления, при загрузке и скоростях, соответствующих типу испытаний; усилие на орган управления не должно превышать максимальных, для каждой категории ТС; ветер не должен оказывать влияние на результаты испытаний. В начале испытаний шины должны быть холодными, давление в шинах соответствовать установленным значениям. Установленная эффективность торможения должна достигаться без заклинивания (блокирования) колес, без бокового заноса и без ненормальной вибрации. скорость и расстояние определяются при помощи измерительных приборов с точностью 1% при начальной скорости, указанной для данного испытания.

Среднее значение предельного замедления может определяться другими методами; в этом случае среднее значение предельного замедления может определяться с точностью 3%. При проведении испытаний на торможение, в частности испытаний на повышенной скорости, необходимо контролировать общее поведение ТС во время торможения. Поведение ТС категорий M, N, O3, O4 на дорогах с ухудшенным сцеплением должно удовлетворять следующим условиям.

Для всех категорий двухосных ТС при значениях теоретического коэффициента сцепления между шиной и дорогой k = 0,2 – 0,8, коэффициент торможения z транспортного средства равен:

![]() ,

(2.33)

,

(2.33)

и должен удовлетворять выражению

![]() ,

(2.34)

,

(2.34)

где z – коэффициент торможения z транспортного средства; J– замедление транспортного средства; g – ускорение силы тяжести, g = 10 м/с2; k – теоретический коэффициент сцепления между шиной и дорогой.

Для всех условий нагрузки ТС средняя кривая реализуемого сцепления передней оси должна располагаться над кривой реализуемого сцепления задней оси:

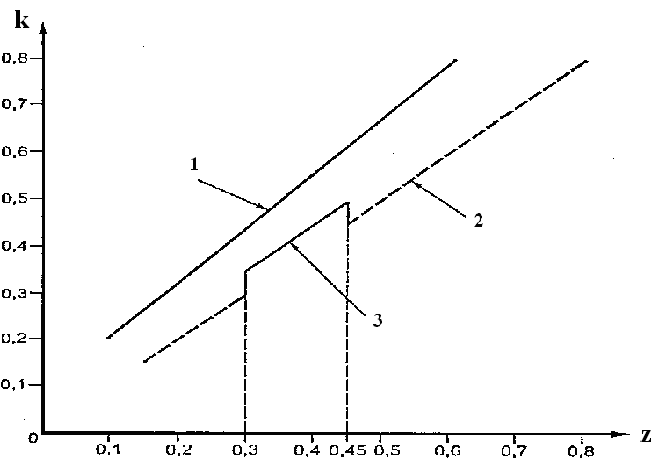

- для всех коэффициентов торможения в диапазоне 0,15 – 0,8 для ТС категории М1 и в соответствии с диаграммой IА, (рис. 2.10);

- для всех коэффициентов торможения в диапазоне 0,15 – 0,5 для ТС категории N1 и в соответствии с диаграммой IC, (рис. 2.11);

|

|

Рис. 2.10. Диаграмма IA: 1 – k = 1,18(z+0,07); 2 – k =z; 3 –k = z+0,05. |

Рис. 2.11. диаграмма IC: 1 – k=z+0,08;2 – k = 1,18(z+0,07); 3 – k = 2(z-0,21); 4 – k = z; 5 – k =z-0,8. |

Для проверки выполнения указанных предписаний предприятие изготовитель должно представить кривые реализуемого сцепления, рассчитанные по формулам:

,

,

,

(2.35)

,

(2.35)

где f1, f2 –реализуемые коэффициенты сцепления для передней и задней осей; T1, T2 –тормозные силы передней и задней осей; P1, P2 – нормальные реакции со стороны опорной поверхности на переднюю и заднюю оси; h – высота центра масс ТС; E – расстояние между осями колес; Р – масса ТС. Кривые строятся для снаряженного и груженого состояния ТС.

Испытания типа 0 (обычное испытание эффективности при холодных тормозах). Тормоз считается холодным, если температура, измеренная на тормозном диске или с наружной стороны тормозного барабана, ниже 1000С. Транспортное средство должно быть груженным, распределение массы соответствовать установленному изготовителем. Каждое испытание должно повторяться на порожнем транспортном средстве. Дорога должна быть горизонтальной.

Испытания типа 0 с отсоединенным двигателем проводится при скорости, указанной для каждой категории ТС. При этом должна достигаться минимальная эффективность в соответствии с категорией ТС.

Испытания типа 0 с подсоединенным двигателем проводятся на различных скоростях, минимальная скорость должна составлять 30%, а максимальная 80%от максимальной скорости ТС. Испытания полуприцепов не должны проводится при скорости более 80 км/ч.

Испытания типа 0 для ТС категории О, оборудованных тормозами с пневматическим приводом подсчитывается исходя из коэффициента торможения ТС - тягача и прицепа и измеренного давления на сцепном устройстве. Двигатель тягача должен быть отсоединен. Тормозной коэффициент прицепа рассчитывают по формуле:

![]() ,

(2.36)

,

(2.36)

где ZR – тормозной коэффициент прицепа; ZR+M– тормозной коэффициент транспортного средства «тягач + прицеп»; D – усилие растяжения (+) или усилие сжатия (-), действующее на тягово-сцепное устройство; PR – общая нормальная статическая реакция со стороны опорной поверхности на все колеса прицепа.

Испытания типа I (испытания на потерю эффективности) проводятся при многократном, непрерывном торможении и для нагретых тормозов. При многократном торможении производятся испытания рабочих тормозов всех МТС путем ряда последовательных торможений груженого ТС в соответствии с условиями, указанными в таблице 2.

Таблица 2

Условия проведения испытаний при многократном торможении

Категория ТС |

Условия проведения испытаний |

|||

|

V1, км/ч |

V2, км/ч |

Δt, с |

n |

M1 |

80%, Vmax ≤120 |

0,5V1 |

45 |

15 |

M2 |

80%, Vmax ≤100 |

0,5V1 |

55 |

15 |

N1 |

80%, Vmax ≤120 |

0,5V1 |

55 |

15 |

M3, N2, N3 |

80%, Vmax ≤60 |

0,5V1 |

60 |

20 |

где V1, V2 – начальная и конечная скорости торможения; Vmax– максимальная скорость ТС; Δt – продолжительность одного цикла торможения (время, прошедшее между началом одного торможения и началом следующего торможения; n – количество торможений.

При непрерывном торможении производятся испытания рабочих тормозов прицепов категорий О2 и О3 при условии, что поглощаемая тормозами энергия должна быть эквивалентной энергии, производимой за такой же промежуток времени при движении груженого ТС с постоянной скоростью 40 км/ч на спуске 7% и на расстоянии 1,7 км. Испытания могут проводится на горизонтальной дороге, при этом сопротивление движению должно составлять 7% максимальной статической нагрузки на ось прицепа. Испытания могут проводиться на меньшей скорости в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Условия проведения испытаний при непрерывном торможении

Скорость, км/ч |

40 |

30 |

20 |

15 |

Расстояние, м |

1700 |

1950 |

2500 |

3100 |

Эффективность нагретых тормозов измеряют в конце испытаний типа I при постоянном усилии на органе управления не превышающем среднюю величину силы при испытаниях типа 0 с отсоединенным двигателем. Эффективность нагретых тормозов должна составлять не менее 80% значения, предписываемого для указанной категории и не менее 60% значения, полученного при испытаниях типа 0 с отсоединенным двигателем. Для прицепов тормозная сила при нагретых тормозах при скорости 40 км/ч должна составлять не менее 36% силы, соответствующей максимальной статической нагрузки, приходящейся на колеса неподвижного ТС и не менее 60% значения, зарегистрированного при испытании типа 0 на такой же скорости.

Испытания типа II (поведение ТС на затяжных спусках) проводятся таким образом, чтобы поглощаемая энергия была равна энергии, производимой за тот же промежуток времени при движении груженого ТС со средней скоростью 30 км/ч по спуску с уклоном 6% и на расстоянии 6 км с включением соответствующей передачи (частота вращения коленчатого вала двигателя не превышает максимального значения). В случае ТС в которых энергия поглощается только за счет торможения двигателем, допускается отклонение средней скорости 5 км/ч, а испытания проводятся на спуске с уклоном 6% при включенной передаче, обеспечивающей стабилизацию скорости по возможности ближе к 30 км/ч. Замедление должно быть не менее 0,5 м/с2. В конце испытаний измеряется эффективность нагретого рабочего тормоза. Эффективность нагретых рабочих должна обеспечить установленные [9] величины тормозного пути и среднего значения предельного замедления.

Испытания типа III (испытания на потерю эффективности ТС категории О) проводятся на треке и для нагретых тормозов. Испытания проводятся для продолжительности цикла торможения 60 с, количестве случаев использования тормозов в цикле – 20 и начальной скорости торможения 60 км/ч. При этих испытаниях усилие, прилагаемое к органу управления, должно быть скорректировано так, чтобы среднее значение предельного замедления составляло 3 м/с2 при первом нажатии на тормоз и должно оставаться постоянным при всех последующих нажатиях на тормоз. Эффективность нагретых тормозов измеряется в условиях, соответствующих испытаниям типа 0, но в иных температурных условиях и при начальной скорости 60 км/ч. Тормозное усилие должно составлять не менее 40% максимальной нагрузки при неподвижном колесе и не менее 60% процентов от величины, полученной при испытаниях типа 0 при одинаковой скорости.

Коэффициент торможения прицепа рассчитывают по формуле:

![]() .

(2.37)

.

(2.37)

Скорость в конце торможения определяется по формуле:

![]() ,

(2.38)

,

(2.38)

где zR – коэффициент торможения прицепа; zR+M – коэффициент торможения состава транспортных средств (тягач + прицеп); R – коэффициент сопротивления качению, R = 0,1; PM, PR – суммарная величина нормальной реакции на колеса транспортного средства и тягача + прицеп; P1, P2 – масса прицепа, приходящаяся оси без тормоза, с тормозом; V1, V2 – начальная и конечная скорости испытаний.

Испытания типа IIА (эффективность изностойких систем торможения). Испытанию типа IIА подвергаются междугородные автобусы и туристические автобусы дальнего следования категории М3 и транспортные средства категории N3, на которых разрешена буксировка прицепов категории О4. Испытания проводятся для груженых ТС, величина поглощаемой энергии должна равняться энергии, производимой за тот же промежуток времени при движении со средней скоростью 30 км/ч по спуску с уклоном 7% на расстоянии 6 км. В ходе испытаний не должны включаться системы рабочего, аварийного и стояночного торможения, движение должно осуществляться на передаче, при которой число оборотов двигателя не превышает допустимых. Если энергия поглощается только за счет торможения двигателем, допускается отклонение скорости 5 км/ч, а испытания проводят на передаче, обеспечивающей на спуске 7% стабилизацию скорости как можно ближе к 30 км/ч. При оценке эффективности торможения двигателем достаточно чтобы измеренное замедление было не менее 0,6 м/с2. Характеристики тормозных систем транспортных средств категорий М и N приведены в таблице 4.

Таблица 4

Характеристики тормозных систем

Категория |

M1 |

M2 |

M3 |

N1 |

N2 |

N3 |

Тип испытания |

0-I |

0-I |

0-I-II или IIА |

0-I |

0-I |

0-I-II

|

V, км/ч |

80 |

60 |

60 |

80 |

60 |

60 |

1 |

2 |

3 |

||||

1 |

2 |

3 |

||||

Vд, км/ч |

≥ |

|

||||

s, м≤ |

0,1V+V2/150 |

0,15V+V2/130 |

||||

sд, м ≤ |

0,1V+V2/130 |

0,15V+5V2/103 |

||||

dm, м/с2 ≥ |

5,8 |

5,0 |

||||

dдm, м/с2 ≥ |

5,0 |

4,0 |

||||

F, даН |

50 |

70 |

||||

где V – скорость при испытании; s – тормозной путь (при испытаниях 0 с отсоединенным двигателем); sд– тормозной путь при испытаниях 0 с подсоединенным двигателем; dm – среднее значение предельного ускорения (при испытаниях 0 с отсоединенным двигателем); dдm – среднее значение предельного ускорения при испытаниях 0 с подсоединенным двигателем; F – усилие на тормозной педали.

Эффективность торможения автопоезда проверяется при помощи расчетов, учитывающих максимальную эффективность торможения ТС в загруженном состоянии без прицепа в ходе испытаний типа 0 с отсоединенным двигателем с использованием формулы:

![]() ,

(2.39)

,

(2.39)

где dM+R – среднее предельное замедление ТС с прицепом без тормозов; dM – максимальное предельное замедление ТС без прицепа, полученное при испытаниях типа 0 с отсоединенным двигателем; PM – масса ТС в загруженном состоянии; PR – максимальная масса прицепа без тормозов.

В случае ТС категории М1 минимальная эффективность торможения состава ТС должна составлять не менее 5,4 м/с2 с нагрузкой и без нагрузки.

Система стояночного тормоза должна удерживать груженое ТС на спуске или подъеме с уклоном 18%. Система стояночного тормоза тягача должна удерживать состав ТС на спуске или подъеме с уклоном 12%. Прилагаемое усилие на органе ручного управления не должно превышать 40 даН для ТС категории М1 и 60 даН для ТС других категорий, на органе с ножным управлением прилагаемое усилие не должно превышать 50 даН для ТС категории М1 и 70 даН для ТС других категорий.

Если системы рабочего и аварийного торможения имеют общий орган управления, то система стояночного торможения должна обеспечивать торможение во время движения ТС. При этом должно проводится испытание типа 0 с отсоединенным двигателем и начальной скоростью торможения 30 км/ч. Среднее замедление при работе стояночного тормоза и замедление непосредственно перед остановкой груженого ТС должно составлять не менее 1,5 м/с2.

Система аварийного тормоза должна обеспечивать следующие значения тормозного пути и средних предельных замедлений, таблица 5.

Таблица 5

Характеристики аварийных тормозных систем

Категория |

Наименование параметра |

||||

s, м |

dm, м/с2 |

V1, км/ч |

Усилие на органе управления, даН |

||

ручное |

ножное |

||||

M1 |

0,1V+(2V2/150) |

2,9 |

80 |

40 |

50 |

M2 |

0,15V+(2V2/130) |

2,5 |

60 |

60 |

70 |

M3 |

0,15V+(2V2/130) |

2,5 |

60 |

60 |

70 |

N1 |

0,15V+(2V2/115) |

2,2 |

70 |

60 |

70 |

N2 |

0,15V+(2V2/115) |

2,2 |

50 |

60 |

70 |

N3 |

0,15V+(2V2/115) |

2,2 |

40 |

60 |

70 |

Остаточная тормозная эффективность рабочего тормоза в случае неисправности привода не должна превышать следующих значений:

Таблица 6

Тормозной путь и среднее замедление

категория |

V1, км/ч |

Груженое ТС |

Порожнее ТС |

||

s, м |

dm, м/с2 |

s, м |

dm, м/с2 |

||

M1 |

80 |

0,1V+(4V2/150) |

1,7 |

0,1V+(4V2/150) |

1,5 |

M2 |

60 |

0,15V+(4V2/130) |

1,5 |

0,15V+(4V2/130) |

1,3 |

M3 |

60 |

0,15V+(3,33V2/130) |

1,5 |

0,15V+(3,33V2/130) |

1,5 |

N1 |

70 |

0,15V+(4V2/115) |

1,3 |

0,15V+(4V2/115) |

1,1 |

N2 |

50 |

0,15V+(4V2/115) |

1,3 |

0,15V+(4V2/115) |

1,1 |

N3 |

40 |

0,15V+(3,33V2/115) |

1,3 |

0,15V+(3,33V2/115) |

1,3 |

Испытания тормозной системы на эффективность должны производиться имитацией фактических условий неисправности в системе рабочего тормоза.

Испытания тормозных систем ТС категории О. в тех случаях когда система рабочего тормоза обязательна, её эффективность должна соответствовать требованиям для категорий О2, О3 – сумма сил, действующих по окружности заторможенных колес, должна составлять от максимальной статической нагрузки 50% для прицепов, 45% для полуприцепов, 50% для прицепов с центральной осью, груженных и порожних. Скорость испытания составляет 60 км/ч. Для сопоставления с результатами испытаний типа I должно проводиться дополнительное испытание груженого прицепа на скорости 40 км/ч.

При проведении испытаний полуприцепа типа I тормозная сила осей должна равняться максимальной нагрузке на оси, без учета нагрузки на сцепное устройство. Для ТС категории О4 сумма сил, действующих по окружности заторможенных колес, должна составлять от максимальной статической нагрузки 50% для прицепов, 45% для полуприцепов, 50% для прицепов с центральной осью, груженных и порожних. Скорость испытания составляет 60 км/ч. Кроме этого ТС категорий О должны проходить испытание типа III. При испытаниях типа III суммарная тормознаясила на осях должна равняться максимальной нагрузке на оси. Система стояночного тормоза ТС категорий О должна удерживать груженый прицеп или полуприцеп, отсоединенный от тягача на спуске или подъеме с уклоном в 18%. Усилие на органе управления не должно превышать 60 даН. В случае неисправности одной из пневматических магистралей или электрической управляющей магистрали эффективность автоматического торможения при испытаниях груженого ТС на скорости 40 км/ч должна составлять не менее13,5% максимальной статической нагрузки на колесо. Блокировка колес допускается при уровнях эффективности выше 13,5%.

Время срабатывания рабочего тормоза. На ТС, в которых система рабочего тормоза приводится в действие за счет источника энергии, иного, чем мускульная сила водителя, время между началом воздействия на орган управления и моментом когда действие тормозного усилия на ось, находящуюся в наиболее неблагоприятных условиях, достигает значения необходимой эффективности, не должно превышать 0,6 с. Требования безопасности к техническому состоянию эксплуатируемых АТС в том числе и в части тормозной эффективности установлены ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Стандартом установлены требования к безопасности, предельно допустимые значения параметров технического состояния тормозных систем и методы проверки их технического состояния. Эффективность рабочей тормозной системы, запасной, стояночной и вспомогательной тормозных систем оценивается при проверке на роликовых стендах с помощью показателей, указанных в таблице 7, при проверке в дорожных условиях при помощи показателей таблицы 8.

Таблица 7

использование показателей эффективности торможения и устойчивости при проверке АТС на роликовых стендах

Наименование показателя |

Тормозная система |

|||||

рабочая |

запасная |

стояночная |

||||

без АБС или с АБС с порогом отключения выше скорости стенда |

АБС с порогом отключения ниже скорости стенда |

|||||

Эффек- тивность торможения |

Устойчи- вость АТС |

Эффек- тивность торможения |

Устой- чивость АТС |

|||

Удельная тормозная сила |

+ |

- |

- |

- |

+ |

+ |

Относительная разность тормозных сил оси |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

Блокирование или проскальзывание колес на роликах стенда* |

+ |

- |

- |

- |

+ |

+ |

* используется только вместо показателя удельной тормозной силы |

||||||

Таблица 8

Использование показателей эффективности торможения и устойчивости АТС при проверке в дорожных условиях

Наименование показателя |

Тормозная система |

||||||

рабочая |

запас-ная |

стоя-ночная |

вспомо- гатель-ная |

||||

без АБС |

с АБС |

||||||

Эффек-тивность торможения |

Устойчи-вость АТС |

Эффек-тивность торможения |

Устойчи-вость АТС |

||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

Тормозной путь |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

- |

- |

Установившееся замедление |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

Время срабатывания тормозной системы* |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

- |

- |

Коридор движения |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

Уклон дороги |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

Отсутствие юза |

- |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

Прямолинейность при торможении |

- |

- |

- |

+ |

- |

- |

- |

* Используется совместно только вместо показателя «тормозной путь» |

|||||||

Рабочая тормозная система АТС должна обеспечивать выполнение нормативов эффективности торможения на стендах согласно таблице 9 либо в дорожных условиях – таблицам 10, 11. При поверке в дорожных условиях начальная скорость торможения должна быть 40 км/ч, масса АТС при проверках не должна превышать технически допустимой максимальной.

Таблица 9

Нормативы эффективности торможения АТС с помощью рабочей тормозной системы при проверке на роликовых стендах

Вид АТС |

Категория АТС |

Усилие на органе управления, Н |

Удельная тормозная сила, не менее |

Пассажирские и грузопассажирские автомобили |

M1 |

490 |

0,53 |

M2, М3 |

686 |

0,46 |

|

Грузовые автомобили |

N1, N2, N3 |

686 |

0,46 |

Прицепы с двумя и более осями |

O1, О2, О3, О4 |

686 |

0,45 |

Прицепы с центральной осью и полуприцепы |

O1, О2, О3, О4 |

686 |

0,41 |

Таблица 10

Нормативы эффективности торможения АТС с помощью рабочей тормозной системы в дорожных условиях с использованием прибора для проверки тормозных систем

Вид АТС |

Категория АТС |

Усилие на органе управления, Н |

Тормозной путь АТС, м |

Пассажирские и грузопассажирские автомобили |

M1 |

490 |

15,8 |

M2, М3 |

686 |

17,7 |

|

Легковые автомобили с прицепом без тормозов |

M1 |

490 |

15,8 |

Грузовые автомобили |

N1, N2, N3 |

686 |

17,7 |

Таблица 11

Нормативы эффективности торможения АТС с помощью рабочей тормозной системы в дорожных условиях с регистрацией параметров торможения

Вид АТС |

Категория АТС |

Усилие на органе управления, Н |

Установившееся замедление, м/с2 |

Время срабатывания тормозной системы с,не более |

Пассажирские и грузопассажирские автомобили |

M1 |

490 |

5,2 |

0,6 |

M2, М3 |

686 |

4,5 |

0,8 (1,0*) |

|

Легковые автомобили с прицепом без тормозов |

M1 |

490 |

5,2 |

0,6 |

Грузовые автомобили |

N1, N2, N3 |

686 |

4,5 |

0,8 (1,0*) |

* для АТС, изготовленных до 01.01.81 г. |

||||

В дорожных условиях при торможении рабочей тормозной системой с начальной скоростью 40 км/ч АТС должно сохранять курсовую и траекторную устойчивость и не одной частью не выходить из нормативного коридора движения шириной 3 м. при торможении на стендах с беговыми барабанами проверка курсовой и траекторной устойчивости осуществляется измерением относительной разности тормозных сил колес одной оси. Для АТС с дисковыми колесными тормозными механизмами допускается относительная разность тормозных сил не более 20%, с барабанными тормозными механизмами не более 25%.

Стояночная тормозная система считается работоспособной, если приведение её в действие достигается для АТС с технически допустимой максимальной массой:

- при значении удельной тормозной силы не менее 0,16;

- при неподвижном состоянии АТС на опорной поверхности с уклоном (161)%.

Для АТС в снаряженном состоянии, работоспособность стояночной тормозной системы обеспечивается при равенстве удельнойтормозной силы меньшемуиз двух значений:

- 0,15 отношения технически допустимой максимальной массы к массе АТС при проверке;

- 0,6 отношения снаряженной массы, приходящейся на ось (оси), на которые воздействует стояночная тормозная система, к снаряженной массе.

Или обеспечивается неподвижное состояние на поверхности с уклоном (231)% для АТС категорий M1,M2, М3и (311)% для категорий N1, N2, N3.

Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системой не должно превышать: в случае ручного управления 392 Н для АТС категории M1и 589 Н для АТС других категорий; при ножном управлении 490 Н для АТС категории M1 и 688 Н для АТС других категорий. Стояночная тормозная система с приводом на камеры с пружинным энергоаккумулятором, раздельным приводом запасной тормозной системы, при торможении в дорожных условиях с начальной скоростью 40 км/ч для АТС категорий M2, М3, у которых на ось, оборудованную стояночным тормозом приходится не менее 0,37 массы АТС в снаряженном состоянии, должна обеспечивать установившееся замедление не менее 2,2 м/с2. Для АТС категорий N1, N2, N3, у которых не менее 0,49 массы АТС в снаряженном состоянии, приходится на ось, оборудованную стояночным тормозом, установившееся замедление должно быть не менее 2,9 м/с2.

Вспомогательная тормозная система (за исключением моторного тормоза-замедлителя) при проверке в дорожных условиях при скорости движения 25-30 км/ч должна обеспечивать установившееся замедление не менее 0,5 м/с2 для АТС с технически допустимой максимальной массой и 0,8 м/с2 для АТС в снаряженном состоянии.

Запасная тормозная система, снабженная независимым от других тормозных систем органом управления, должна обеспечивать выполнение нормативных показателей эффективности торможения АТС на стенде согласно таблице 12, а в дорожных условиях – согласно таблицам 13, 14. Начальная скорость торможения при проверке в дорожных условиях – 40 км/ч.

Таблица 12

Нормативы эффективности торможения АТС при помощи запасной тормозной системы при проверке на стенде

Вид АТС |

Категория АТС |

Усилие на органе управления, Н |

Удельная тормозная сила, не менее |

Пассажирские и грузопассажирские автомобили |

M1 |

490 (392*) |

0,26 |

M2, М3 |

686 (589*) |

0,23 |

|

Грузовые автомобили |

N1, N2, N3 |

490 (589*) |

0,23 |

* Для АТС с ручным органом управления запасной тормозной системой |

|||

Таблица 13

Нормативы эффективности торможения АТС при помощи запасной тормозной системы в дорожных условиях с использованием прибора для проверки тормозных систем

Вид АТС |

Категория АТС |

Усилие на органе управления, Н |

Тормозной путь, м не более |

Пассажирские и грузопассажирские автомобили |

M1 |

490 (392*) |

28,1 |

M2, М3 |

686 (589*) |

31,4 |

|

Грузовые автомобили |

N1, N2, N3 |

490 (589*) |

31,4 |

* Для АТС с ручным органом управления запасной тормозной системой |

|||

Таблица 14

Нормативы эффективности торможения АТС при помощи запасной тормозной системы в дорожных условиях с регистрацией параметров торможения

Вид АТС |

Категория АТС |

Усилие на органе управления, Н |

Установившееся замедление, м/с2, не менее |

Время срабатывания тормозной системы, с, не более |

Пассажирские и грузопассажирские автомобили |

M1 |

490 (392*) |

2,60 |

0,6 |

M2, М3 |

686 (589*) |

2,25 |

0,8 (1,0**) |

|

Грузовые автомобили |

N1, N2, N3 |

490 (589*) |

2,25 |

0,8 (1,0**) |

* Для АТС с ручным органом управления запасной тормозной системой. ** Для АТС, изготовленных до 01.01.81 г. |

||||

Действие рабочей и запасной тормозных систем должно обеспечивать плавное, адекватное уменьшению или увеличению тормозных сил (замедление АТС) при уменьшении или увеличении усилия воздействия на орган управления. АТС, оборудованные антиблокировочными тормозными системами при торможении в снаряженном состоянии с начальной скоростью не менее 40 км/ч должны двигаться прямолинейно без заноса, а колеса не должны блокироваться до момента отключения АБС до момента достижения скорости порога отключения АБС (не более 15 км/ч).

Инерционный тормоз прицепов категорий О1, О2 должен обеспечивать удельную тормозную силу в соответствии с таблицами 9, 10, 11 и относительную разность тормозных сил для АТС с дисковыми колесными тормозными механизмами не более 20%, с барабанными тормозными механизмами не более 25% при усилии вталкивания сцепного устройства одноосных прицепов не более 0,1, а для остальных прицепов – не более 0,067 веса прицепа с технически допустимой максимальной массой.