- •1. Природа и общественное назначение политики.

- •2. Структура, ф-ции, классификация политики.

- •3. Политика и мораль.

- •4. Таможенная политика рф.

- •5Й. Основные школы и парадигмы политологии.

- •6. Значение политологических знаний для деятельности сотрудника то.

- •7. Политология как наука.

- •8. Место политологии в системе общественных наук.

- •14. Русский анархизм о политике и гос-ве.

- •9. Западничество и славянофильство в русской политической мысли.

- •Ортодоксально-реакционное

- •Реформаторски - ориентированное.

- •10. Политическая мысль европейского средневековья.

- •11. Политические учения древнего мира и их значение для развития политологии.

- •12. Политическая мысль Нового времени.

- •13. Становление и развитие полит. Мысли в России.

- •15. Вклад н. Макиавелли в становление и развитие полит. Науки.

- •16. Основные концепции власти.

- •17. Природа, предназначение, классификация власти.

- •18. Власть, эл-ты власти и их хар-ка. Конституция рф о власти.

- •19. Полит. Власть. Формы правления.

- •20. Проблемы полит. Власти в рф.

- •23. Легитимность власти и ее типы.

- •24. Причины делигитимизации власти.

- •25. Политическая система российского общ-ва.

- •28. Типы и классификация полит. Сис-м.

- •29. Особенности современного полит. Процесса в рф.

- •30. Политический процесс: содержание, структура, типология.

- •31. Особенности полит. Режима в рф.

- •32. Общее и отличия между авторитарным тоталитарным режимами.

- •33. Тоталитарный политический режим: условия формирования и характерные черты.

- •34. Авторитарный политический режим: характерные черты, условия возникновения.

- •35. Демократический политический режим: характерные черты, условия функционирования.

- •40. Государство как социально-политическая организация общества: признаки, структуры, функции.

- •37. Основные концепции гражданского общ-ва.

- •39. Механизм взаимосвязи гос-ва и гражд общ-ва. Гражд. Общ-ва в рф.

- •41. Основные теории происхождения государства

- •42. Российская государственность: истоки, традиции, перспективы.

- •43. Правовое и социальное гос-во.

- •44. Типы и формы государства.

- •45. Избирательные системы современности.

- •46. Теория полит. Модернизации.

- •47. Особенности полит. Модернизации современной России.

- •48. Кризисы политического развития.

- •49. Национальная политика Российской Федерации.

- •53. Возникновение и эволюция политических партий. Критерии их классификации.

- •50.Этнополитич конфликты.

- •51. Политический конфликт.

- •52. Политические партии: признаки, функции, структура.

- •54. Политические партии и партийные системы современной России. Закон рф «о политических партиях».

- •57. Политическая культура: характерные черты, функции, структура, классификация.

- •58. Особенности полит. Культуры России.

- •59. Полит социализация личности: условия и этапы формирования. Типы политической социализации.

- •61. Политическое лидерство: сущность, основные теории, классификация.

- •62. Политическая элита: причины существования, функции, типология, системы создания.

- •63. Теории элит в. Парето, г. Моска, р. Михельса. Политическая элита России.

- •64. Политические идеологии: свойства, функции, классификация.

- •65. Либерализм: основные идеи и принципы. Особенности неолиберализма.

- •66. Консерватизм: основные идеи и принципы. Особенности неоконсерватизма.

- •67. Характерные черты и основные политические идеи современной социал-демократии.

- •68. Основные особенности коммунистической идеологии. Политические идеологии в современной России.

- •71. Проблемы современной геополитики.

- •72. Политическое прогнозирование.

- •1. Природа и общественное назначение политики.

- •3. Политика и мораль.

16. Основные концепции власти.

17. Природа, предназначение, классификация власти.

Власть - способность, право или возможность одних людей оказывать решающее воздействие на поведение или деят-сть др. с помощью различных средств - права, авторитета, воли, принуждения.

В - основа политики, главный объект борьбы.

Предназначение власти.

Без власти общ-во сущ-ть не сможет. Она - обязательное и неизбежное условие ф-ния общ-ва. Прежде всего, она нужна для организации общ. произ-ва. Общ-во без власти - ХАОС.

Причины властвования это неравентсва:

естественное (физич., интеллектуальное, талант, активность)

социальное (статусное, экономическое образовательное).

Черты власти:

способность принимать решения и добиваться их выполнения

возможность мобилизовать рес-сы общ-ва для достижения цели.

Природа власти (2 подхода):

Поведенческий. Сущность власти выраж. в локализованной, концентрированной в челе энергии, заставляющей др. людей повиноваться. Власть отождествляется с силой.

Социологический. Власть - как отношения субъекта и объекта. В основе этих отношений лежит господство и подчинение.

Классификация власти: наиболее содержательна классификация власти в соотв. с ресурсами, на которых она основывается, на экономическую, социальную, культурно-информационную, принудительную.

Экономическая власть — это контроль над экономическими ресурсами, собственность на различного рода материальные ценности. С экономической властью тесно связана власть социальная. Если экономическая власть предполагает способность распределения материальных благ, то социальная — распределения позиций на социальной лестнице — статусов, должностей, льгот и привилегий. Культурно-информационная власть — это прежде всего власть над людьми с помощью научных знаний, информации и средств их распространения. Принудительная власть – контроль за людьми с помощью применения и угрозы применения физ. силы.

18. Власть, эл-ты власти и их хар-ка. Конституция рф о власти.

Субъекты власти: гос-во и его институты; пол. элиты и лидеры; пол. партии.

Объеты власти: индивид, соц. группа, класс, общ-во.

Источники власти: авторитет, сила, престиж, закон, богатство, знание, харизма, тайна.

Ресурсы власти: принуждение, убеждение, страх, информация, насилие, поощрение, мифы.

Ф-ции власти:

выработка стратегии управления общ-вом;

разработка, принятие конкретных решений по основным направлениям развития общ-ва;

управление и рег-ние общ. процессами;

контроль за важными параметрами стабильности и направленности развития общ-ва.

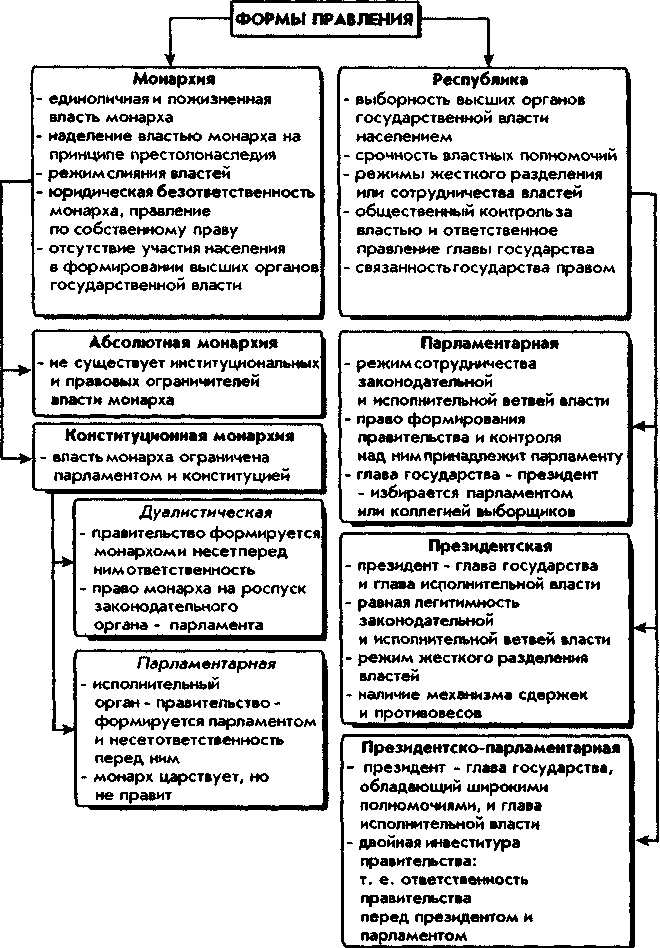

19. Полит. Власть. Формы правления.

20. Проблемы полит. Власти в рф.

Кризис российской государственности выражается:

несп-сть гос-ва консолидировать общ-во, в кот. резко поляризация;

несп-сть гос-ва обеспечить выполнение своих важных соц. ф-ций;

неэффективная деят-сть органов правопорядка, несумевших остановить вал преступности, вызванный переделом собственности;

деградация вооруж. сил, теряющих свою боесп-сть;

перманентные кризисы прав-ва;

падение внешнеполит. престижа и влияния гос-ва;

неопределимость перспектив эк. сотрудничества с развитыми гос-ми.

21+22. Конституция РФ о власти (разделение властей).

Статья 3.

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.

Статья 10.

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Статья 11.

1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти.

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.

Статья 12.

В РФ признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.