- •Тема 2.4. Становление и основные стратегии развития постклассической философии

- •2.4.1.Критика философской классики и иррационализация философии

- •Иррационализм

- •2.4.2. Марксистская философия

- •Марксизм

- •2.4.3. Программа преодоления метафизики и основные исторические формы позитивистской философии

- •Позитивизм о.Конта

- •Исторические формы позитивистской философии

- •Эмпириокритицизм

- •Постпозитивизм

- •2.4.4. Религиозная философия в контексте современной европейской культуры

- •Религиозная философия

- •2.4.5. Основные стратегии развития постклассической западной философии в XX веке

- •Экзистенциализм

- •2.4.6. Современная философия Запада на рубеже XX–XXI вв.

- •Герменевтика

- •Структурализм

- •Постмодернизм

- •Объективные и субъективные предпосылки философии постмодернизма

2.4.5. Основные стратегии развития постклассической западной философии в XX веке

Ключевые слова: неомарксизм, постмарксизм, экзистенциализм, феноменология, аналитическая философия, структурализм, герменевтика, постструктурализм, постмодернизм.

В развитии неклассической философии в ХХ столетии обычно выделяются следующие основные стратегии: социально-критическая, экзистенциально-феноменологическая, аналитическая (табл. 24).

Таблица 24.

1. Социально-критическая стратегия. Данная стратегия по преимуществу представлена обновленным марксизмом – неомарксизмом, который в ХХ столетии проделал сложную эволюцию. Он представлен взглядами итальянских, венгерских, французских и других теоретиков социализма и коммунизма ХХ в. Важную роль в оформлении данной стратегии сыграла критическая теория общества франкфуртской школы.

Неомарксизмом обычно именуется ветвь марксизма, которая, так или иначе, противопоставляла себя достигшему наивысшего развития в СССР марксизму-ленинизму. Виднейшим представителем марксизма в СССР был его создатель В.И.Ленин (1870-1924). Из других российских марксистов сам Ленин выделял известного мыслителя Г.В. Плеханова (1856-1918). По оценке Ленина, «…нельзя стать сознательным, настоящим коммунистом без того, чтобы изучить – именно изучить, все, написанное Плехановым по философии»1. Важнейшим философским произведением Плеханова была работа «К вопросу о развития монистического взгляда на историю», которая была опубликована в 1895 г. Главной идеей данной работы был тезис о том, что только философия диалектического материализма убедительно раскрывает законы общественного развития.

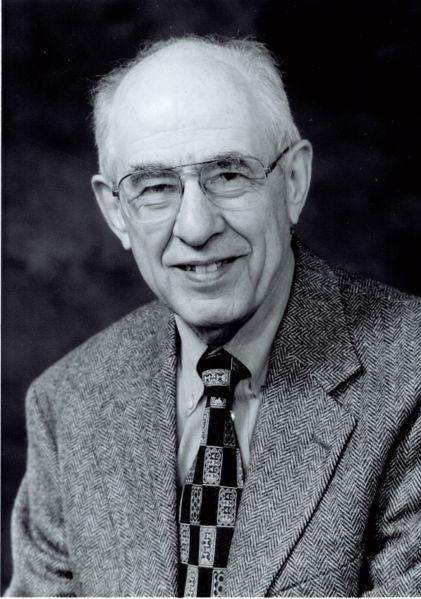

Г.В. Плеханов

Эта же самая идея составляла лейтмотив, написанной в 1894 г. В.И.Лениным первой крупной философской работы «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» В ней Ленин также как и Плеханов доказывал, что именно материалистическое понимание истории (исторический материализм) Маркса является единственно научным методом изучения общества.

В.И. Ленин.

Важной вехой в философской биографии Ленина стала работа «Материализм и эмпириокритицизм» (1909), в которой, как видно уже из ее названия, материалистическая философия Маркса и Энгельса противопоставлялась позитивистской, субъективно-идеалистической философии махизма. В ней объектом критики были, однако, не только Мах и Авенариус, но и их отечественные представители, в частности, уроженец Гродненской области А.А. Богданов (Малиновский) (1873-1928), создатель философии эмпириомонизма. Защищая идеи диалектического материализма, Ленин сформулировал известное определение понятия «материя», как философской категории, обозначающей объективную реальность, которая копируется, фотографируется, отображается нашими органами чувств, существуя независимо от них, обосновал, что движение, пространство и время являются ее атрибутами, а сознание является субъективным образом объективного мира.

После этой работы Ленин продолжил свои философские занятия, серьезно заинтересовавшись проблемами истории философии и диалектического метода познания (их изложение представлено в его рукописях, получивших название «Философские тетради» (1914-1915)). Важнейшей целью данных рукописей была, однако, практически не реализованная самим Ленины попытка представить материалистическую диалектику в качестве логики и теории познания марксизма.

Памятник В.И. Ленину в Смольном.

Важные идеи Ленина о принципах диалектики как логики – объективного и всестороннего, исторического и конкретного изучения объекта содержались в другой ленинской работе – «Еще раз о профсоюзах, или об ошибках тт. Троцкого и Бухарина» (1921). Своеобразным философским завещанием Ленина оказалась статья «О значении воинствующего материализма» (1922), в которой, фактически, была представлена программа развития марксистской философии в СССР. Важнейшими положениями данной программы были следующие – придание марксистской философии воинствующего атеистического характера. Формирование и укрепление ее тесной связи с современным естествознанием и упрочение диалектического характера марксистской материалистической философии. Следует заметить, что реализация и программы в целом, и ее отдельных положений, которая в СССР в 30-50-ые гг. ХХ в. проходила, во многом, под непосредственным влиянием И.В. Сталина (1879-1953), изложившего свое видение основных положений философии диалектического и исторического материализма в 1938 г. в четвертой главе «Краткого курса истории ВКП(б)», была связана и с упрощением буквы и духа оригинальной марксистской философии, и нередко с ее вульгаризацией, особенно, в деле анализа философских оснований современного естествознания, принципов диалектики.

Неудивительно, что с некоторыми положениями советской версии марксизма активно полемизировали западные марксисты. Более того, во многом благодаря их интеллектуальным усилиям сложилось такое весьма неоднородное философское течение как неомарксизм. В известном смысле неомарксистским было, конечно, и развитие марксистской философии и в СССР после смерти Сталина, особенно, в сфере исследования проблем материалистической (диалектики, философских вопросов естествознания, аксиологии, философии аргументации аргументологии), логики и методологии научного исследования. Вместе с тем еще раньше, чем в СССР неомарксизм сложился на Западе. К зачинателям неомарксистской традиции в неклассической философии можно отнести итальянского марксиста А. Грамши (1891-1937), а также венгерских марксистов Д. Лукача (1885-1971) и К. Корша (1886-1961), которые выступили со своими идеями еще в 20-е годы XX века. Новая страница развития неомарксизма начинается в тридцатых-пятидесятых года ХХ в. Она характеризуется разнообразными по своему содержанию концепциями. На ее формирование серьезно повлияла философия франкфуртской школы, представителями которой являются Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, Герберт Маркузе, а также соединявший марксизм с фрейдизмом Эрих Фромм. Эти мыслители заостряли внимание на социально-критическом потенциале марксистского учения в процессе анализа современных проблем. В 60-70-ые гг. ХХ в. центрами развития неомарксизма становятся Италия и Франция, в которых действовали многочисленные и влиятельные коммунистические партии. На французский неомарксизм серьезное влияние оказали идеи структурализма. Это нашло отражение в «структуралитстском марксизме» французского ученого Луи Альтюссера (1918-1990). Альтюссером была представлена достаточно энергичная попытка вдохнуть новое научное содержание в классическое мировоззрение и методологию основоположников марксизма в работах «Читать «Капитал» (1965), «Ленин и философия» (1969).

Мемориальная доска А. Грамши, Москва, ул. Моховая, 16.

В 70–90-ые гг. ХХ в. активизируется разработка проблем социально-политической философии в современном неомарксизме, который уже получает имя постмарксизма, что обычно связывается с именами К. Касториадиса, Э. Лакло, Ш.Муфф. Социально-критическая стратегия в современной философии реализуется, однако, не только в неомарксизме, критической теории франкфуртской школы, постмарксизме, но и в других философских проектах, в частности, феминистской критике западной культуры (С. де Бовуар, К. Миллетт и др.).

Шанталь Муфф.

2. Суть аналитической стратегии в развитии современной философии неплохо передается понятием «анализ языка». Эта стратегия тесно связана с лингвистическим поворотом в философии неопозитивизма и постпозитивизмом как особым этапом современного позитивизма. В наши дни в рамках данной традиции используются не только принципы неопозитивизма и постпозитивизма, но и получившие второе дыхание в конце ХХ в. логико-семантические идеи Г. Фреге, Б.Рассела, А. Тарского и др.

Важнейшую роль в реализации и дальнейшем развитии аналитической стратегии играет философия речевых актов британского философа Дж. Остина (1911-1960) и американского ученого Дж. Сёрля и др. Заметное место в ней занимает концепция научного реализма, представленная У. Куайном (1908-2000), У. Селларсом (1880-1973), а также ведущим американским философом наших дней Х. Патнемом (р.1926) и др. В работах этих философов обращается особое внимание на необходимость анализа языка науки, прояснения его референциальных, онтологических аспектов, преодоления разнообразных ложных дилемм и тупиков классической и неклассической философии.

Джон Лэнгшо Остин.

Джон Сёрль. Хилари Уайтхолл Патнем.

3. Экзистенциально-феноменологическая стратегия в современной философии связана с феноменологией австрийского философа Э. Гуссерля, а также философией экзистенциализма. В ее рамках развивается также и экзистенциальная феноменология М. Мерло-Понти.

В философии экзистенциализма (К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А.Камю) в качестве предмета исследования выступает аналитика человеческого существования.

Что же такое экзистенциализм как философское учение? Начнем с того, что корнем слова "экзистенциализм" является позднелатинское "экзистенцио", на русский язык переводимое как "существование".

Симона де Бовуар.