- •Тема 2.4. Становление и основные стратегии развития постклассической философии

- •2.4.1.Критика философской классики и иррационализация философии

- •Иррационализм

- •2.4.2. Марксистская философия

- •Марксизм

- •2.4.3. Программа преодоления метафизики и основные исторические формы позитивистской философии

- •Позитивизм о.Конта

- •Исторические формы позитивистской философии

- •Эмпириокритицизм

- •Постпозитивизм

- •2.4.4. Религиозная философия в контексте современной европейской культуры

- •Религиозная философия

- •2.4.5. Основные стратегии развития постклассической западной философии в XX веке

- •Экзистенциализм

- •2.4.6. Современная философия Запада на рубеже XX–XXI вв.

- •Герменевтика

- •Структурализм

- •Постмодернизм

- •Объективные и субъективные предпосылки философии постмодернизма

Тема 2.4. Становление и основные стратегии развития постклассической философии

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

2.4.1. Критика философской классики и иррационализация философии.

2.4.2. Марксистская философия.

2.4.3. Программа преодоления метафизики и основные исторические формы позитивистской философии.

2.4.4. Религиозная философия в контексте современной европейской культуры.

2.4.5. Основные стратегии развития постклассической западной философии в ХХ веке.

2.4.6. Современная философия Запада на рубеже ХХ–ХХI вв.

Постклассическая философия возникла в результате критического преодоления идейного наследия философии Нового времени в том виде, как она была представлена, прежде всего, в немецкой классической философии.

Классическая философия вообще, немецкая классическая философия, в особенности, уповала на познавательные возможности разума, прогресс науки и техники, идеалы свободы, равенства и братства. Однако познавательная и социально-экономическая ситуации в XIX веке складывалась в силу разных объективных и субъективных факторов и обстоятельств таким образом, что в культуре и философии начал нарастать интерес к непосредственно не связанным с наукой и рациональностью сторонам бытия человека и общества. Постклассическая философия не была однородной и в лице ее основных родоначальников различным образом отреагировала на новые условия жизнедеятельности человечества.

Первыми представителями постклассической философии были: датский философ С. Кьеркегор – родоначальник экзистенциализма, французский философ О. Конт – зачинатель позитивизма; немецкие мыслители К. Маркс и Ф. Энгельс – создатели философии исторического и диалектического материализма; немецкие философы А. Шопенгауэр и Ф.Ницше – основатели современного иррационализма; австрийский ученый и философ З.Фрейд – первооткрыватель феномена бессознательного. При этом философские учения А.Шопенгауэра и Ф. Ницше были одним из теоретических источников философии экзистенциализма, а мировоззренческие идеи З. Фрейда оказали серьезное влияние практически на все типы постклассической философии конца ХХ - начала ХХI вв.

2.4.1.Критика философской классики и иррационализация философии

Ключевые слова: иррационализм, воля, пессимизм, нигилизм, переоценка ценностей, вечное возвращение, сверхчеловек.

Иррационализм

Одним из первых принципы иррационализма

в философии ХIХ в. разработал

Артур Шопенгауэр (1788—1860). В произведении

"Мир как воля и представление"

(1818) он попытался в философии пойти

дальше представителей классической

философии Канта и Гегеля.

Мир, согласно Шопенгауэру, как вещь в себе есть воля, а как вещь для нас представление.

Воля – это абсолютное начало всякого бытия, созидающая космическая и биологическая по своей природе сила. Человек является рабом воли. Именно воля заставляет человека жить, каким бы бессмысленным не было его существование. Она манит индивида призраками счастья. Однако, даже интеллект человека – всего лишь инструмент Воли к жизни, с помощью которого человек реализует собственные желания.

Это трагическое для человека обстоятельство предлагает ему только один разумный выход – погасить в себе Волю к жизни. Данную истину, по мнению Шопенгауэра, впервые открыли еще древнеиндийские мудрецы, выразив ее в учении о нирване.

Артур Шопенгауэр.

Шопенгауэр выделял две разновидности людей, сумевших вырваться из пут воли: святых в земной жизни и гениев в искусстве. Гений в искусстве живет чистым созерцанием, является безвольным, вневременным субъектом познания. Обыкновенный человек, по Шопенгауэру, не способен к созерцанию подобного рода, поскольку довольствуется не чистым созерцанием, а неудовлетворенными желаниями, или, в случае их удовлетворения, скукой. Вместе с тем, аргументировал Шопенгауэр, каждый человек располагает тремя высшими благами жизни — здоровьем, молодостью и свободой. Пока они у него имеются, индивид их не осознает и не ценит, и в этом смысле они - отрицательные для него ценности.

С помощью данных и подобных им аргументов Шопенгауэр обосновывал принципы философского иррационализма, как мировоззрения, отрицающего достижения разума в деле познания истины и абсолютизирующего в нем роль эмоционально-волевых факторов.

Его иррационализм был тесно связан с пессимизмом и заключался в том, что, согласно Шопенгауэру, у жизни не имеется никакой цели, она представляет собой бездушное движение, а субстанциональным значением обладает одна бессознательная, неразумная космическая воля. Именно воля как иррациональное начало является, по Шопенгауэру, основой мира и жизни. Отталкиваясь от идей Шопенгауэра, Ницше шел по пути иррационализации философии еще дальше, доказывая представление о том, что мир является становлением, жизнью, с одной стороны, и Волей к власти - с другой. В такой перспективе познание, религия, мораль, красота и др. ценности жизни оказывались лишь проявлением иррациональной Воли к власти. По представлениям Ницше, человек является не высшим, а низшим существом. Немецкий иррационалист доказывал, что ошибочно говорить о развитии и прогрессе как движении от низшего к высшему, от простого к сложному, поскольку подлинно реально не развитие, а "вечное возвращение", движение по кругу, а источником познания является не истина, а заблуждение и что христианский Бог уже умер, а будущее - за сверхчеловеком.

Фридрих Ницше (1844—1900) к данным идеям пришел под влиянием как философии Шопенгауэра, так и музыкального творчества немецкого композитора Рихарда Вагнера. У Шопенгауэра он позаимствовал представление о Воле как фундаментальной основе мира, а в творчестве Вагнера нашел воплощение одного из неоправданно забытых в европейской истории греческого художественного идеала. Важнейшими произведениями Ницше являются следующие: «Рождение трагедии из духа музыки», «Человеческое, слишком человеческое», «Веселая наука», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Антихрист», «Воля к власти» и др.

«Вакханка», Артур Уордл.

Основными понятиями иррационалистической философии Ницше были: «воля к власти», «нигилизм», «сверхчеловек», «вечное становление», «переоценка всех ценностей».

Сущностью жизни, по его мнению, является «воля к власти», поскольку все живое стремится к власти.

Ницше одним из первых выдвинул тезис о нигилизме (отрицании общепринятых ценностей, моральных норм). Нигилизм – мировоззрение и этап культуры, в которых христианский Бог перестает быть ценностью. Предназначение отрезвленного нигилизмом европейского человека мыслитель видел в том, чтобы мужественно возвыситься над остатками прежних христианских иллюзий.

Понятие сверхчеловека – центральное в философии Ницше, поскольку именно Сверхчеловек должен заменить умершего христианского Бога. Прообразом сверхчеловека является индивид, живущий без подсказки, несущий ответственность за поступки и собственную жизнь, не перекладывающий ее на других. Человек такого типа как бы мостик между животным и человеком, а также стрела, устремленная к сверхчеловеку.

Согласно Ницше, христианская мораль не способствует формированию сверхчеловека, поскольку ослабляет инстинктивное начало в человеке. Сверхчеловек возвышается над «стадом», толпой, ее предубеждениями и лицемерием и формирует новую мораль борца и воина.

В таком контексте тезис о смерти христианского Бога для Ницше – основное событие современности. Из данного положения его философии вытекала идея о необходимости переоценки всех ценностей. По мысли Ницше, все прежние ценности, связанные с христианским Богом и сферой сверхчувственного, утратили свой смысл. Это означало, что пассивный нигилизм разочарования в ценностях прошлого должен смениться активным нигилизмом возрастания мощи такого духа и жизненных сил, которые утверждают новые иррациональные цели, ценности и перспективы.

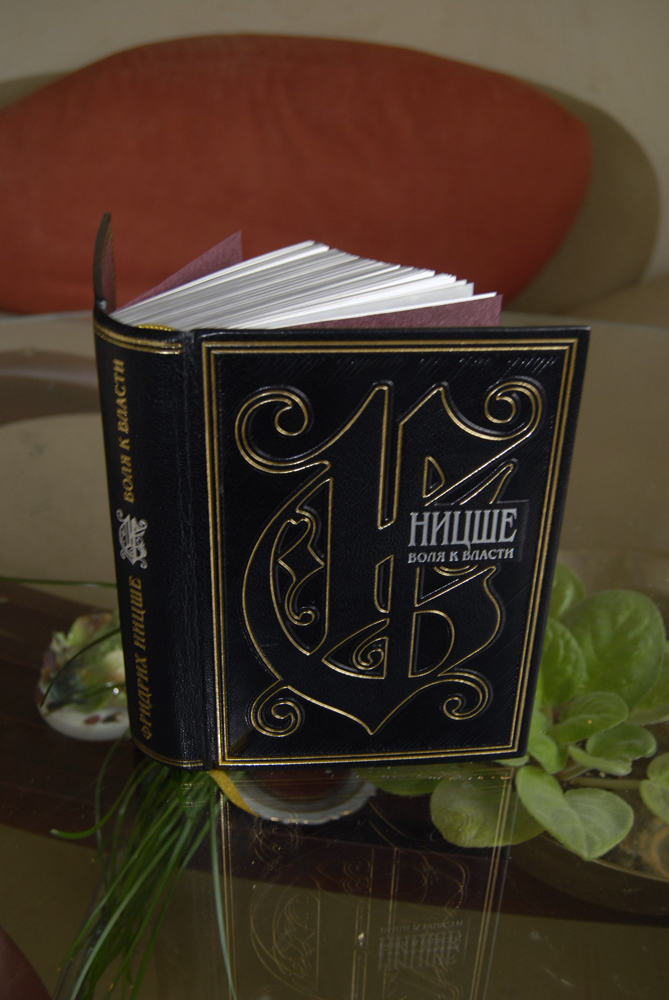

Фридрих Ницше. Воля к власти. – Москва, Ламартис, 2007. Художник Олег Смирнов.

Младшими современниками Шопенгауэра и старшими Ницше были К.Маркс и Ф.Энгельс, предложившие другой путь развития постклассической философии - путь такого критического отношения к ценностям буржуазного общества, который бы при этом не порывал с принципами разума и науки.