- •1. Понятие «окружающего мира» (die Umwelt) Якоба фон Юкскюля. Проблема объективного изучения и интерпретации поведения животных.

- •2. Предмет и задачи зоопсихологии и сравнительной психологии. Методы исследования и основные парадигмы.

- •3. Предмет и задачи этологии. Основные понятия, методы исследования и основные парадигмы.

- •4. Методы исследования психики животных.

- •5. Движение, поведение, психическое отражение, их характеристики и взаимосвязь.

- •6. Проблема возникновения психики. Критерии психического.

- •7. Стадии эволюционного развития психики (по а.Н. Леонтьеву и к.Э.Фабри).

- •8. Общая характеристика низшего уровня элементарной сенсорной психики. Изучение научения у простейших.

- •9. Общая характеристика высшего уровня элементарной сенсорной психики.

- •10. Поисковая активность и ориентировочная деятельность животных.

- •11. Общая характеристика низшего уровня стадии перцептивной психики. Виды и особенности научения, особенности группового поведения, онтогенеза и общения у высших беспозвоночных животных.

- •12. Предмет, задачи и основные понятие оперантного бихевиоризма б.Скиннера.

- •13. Общая характеристика высшего уровня стадии перцептивной психики.

- •14. Особенности научения и пластичности поведения у высших позвоночных животных.

- •15. Антропогенетически значимые черты поведения и психики высших позвоночных животных.

- •16. Эксперименты по изучению «второго психологического плана», обманывания, самоузнавания у высших позвоночных животных.

- •17. Эксперименты по обучению антропоидов искусственным языкам.

- •18. Особенности группового поведения, общения, научения, онтогенеза у антропоидов.

- •19. Критерии интеллекта у животных. Подходы к изучению мышления и интеллектуального поведения животных, методы исследования.

- •20. Периодизация онтогенетического развития поведения и психики у позвоночных животных. Зрелорождающиеся и незрелорождающиеся животные.

- •21. Общая характеристика развития поведения и психики в пренатальном периоде. Развитие двигательной сферы зародышей: «Эмбриональное научение» и созревание.

- •27. Орудийная деятельность. Особенности орудийной деятельности у антропоидов.

- •28. Врождённое и приобретаемое в поведении животных.

- •29. Виды научения.

- •30. Латентное научение и инсайт как особые виды научения.

- •31. Импритинг как особый вид научения.

- •32. Облигатное и факультативное научение.

- •33. Оперантное научение и классическое обусловливание. Возможности и ограничения.

- •34. Подражание у животных. Аллеломиметическое поведение и имитационное научение.

- •35. Влияние обеднённой и обогащённой среды на ход онтогенеза и развитие поведения и психики у высших позвоночных.

- •36. Пластичность поведения животных. Возможности и ограничения.

- •37. Сравнительное изучение раннего онтогенеза детей и детёнышей человекообразных обезьян.

- •38. Групповое поведение животных и проблема зарождения общественных отношений.

- •39. Поведение человека и животных - генетическое родство и качественные различия.

- •40. Предмет, задачи и основные понятия и парадигмы когнитивного необихевиоризма э. Толмена

38. Групповое поведение животных и проблема зарождения общественных отношений.

Групповое поведение особенно развито у шимпанзе и кашалотов. Вроде бы не только кашалоты и шимпанзе имеют развитые групповые отношения, но и муравьи, пчелы… Но существует ряд серьезных различий. Во-первых, у муравьев функциональные различия связаны с тем, чем тебя кормили в детстве, а у пчел – с «карьерным ростом». У шимпанзе все по-другому. Умер вожак – выбирается новый вожак, а если он неудачник – происходят «перевыборы». То есть демонстрация силы, а народ лишь пассивно поддерживает, что лишний раз доказывает, что мы, люди... Ну вы поняли. Во-вторых, хоть насекомые и заботятся о потомстве, но не пожизненно. И никакой передачи опыта – пусть сами постигают науку жизни. Насекомым вообще свойственно только облигатное научение. В-третьих, у высших животных есть ритуализированная агрессия (шерсть дыбом и «шшшшш!»), афелиацонное поведение(паттерны, поддерживающие структуру группы, афелиация – любовь, признание), постконфликтное регулирование и т.д. Вожаки должны заключать «бонды» (альянсы с другими самцами), чтобы удержаться на посту вожака. Всего этого нет у насекомых, хотя есть и немало общих черт. Например, коммуникация – у пчел с помощью танца, а у муравьев химически («наметить территорию») и тактильно с помощью усиков (правда, эта коммуникация сводится к «слышь, воооооот там еда»)

39. Поведение человека и животных - генетическое родство и качественные различия.

Как я уже сказал – 98-99% ДНК гориллы и 99% ДНК шимпанзе схоже с ДНК человека. Но не мешает нам нехило различаться. Во многом, я уже ответил. У наиболее близких к человеку видов есть ритуализированная агрессия, забота о потомстве, передача опыта, афелиационное поведение, постконфликтное регулирование, заключение альянсов, обманывание, игры высшего типа, взаимопомощь, сотрудничество и т.д. и т.п. Основные качественные различия – это неспособность обезьян к обучению человеческому языку (обезьяна в экспериментальных условиях может выучить более сотни слов, даже составлять из них корявые предложения, но ограничения слишком большие), отсутствие развитого самосознания (обычно шимпанзе в зеркале находят не себя, а другого самца/самку), недостаточное развитие орудийной деятельности (обезьяны не хранят орудия труда).

40. Предмет, задачи и основные понятия и парадигмы когнитивного необихевиоризма э. Толмена

Т олмен

– любитель крыс. Это он говорил (если я

не ошибаюсь), что крысы идеальные

испытуемые, ибо они не напиваются на

вечер перед экспериментом. Считал, что

крысы могут объяснить все самое важное

в психологии, а теории, полученные в

ходе изучения крыс, применял в

психотерапевтической практике. В отличие

от Уотсона и Скиннера, которых он

беспредельно уважал и беспредельно

критиковал, Толмен не берет в качестве

единицы изучения S-R.

Мало того, он убедительно доказывает,

что поведение одними S-R

не описать, это ненужное упрощение,

из-за чего его бихевиоризм называют

«молярным». На своих крысах он доказал,

что кроме выработки реакций, у них

образуется некоторый ментальный

конструкт как результат собственной

активности. Он называет его «когнитивной

картой».

Доказывает он это на простом эксперименте.

Берем крысу. Сажаем ее в небольшой

кружочек, из которого много-много

коридоров. Один из них ведет к Еде, но

немного в обход. Она его выучивает. Затем

мы закрываем этот коридор, но открываем

другой, который ведет к еде напрямую.

Потыкавшись в старый проход, она сразу

выбирает правильный, то есть тот, который

ведет к Еде напрямую. Не тыкается рандомно

во все коридоры, а именно в нужный.

Почему? Толмен объясняет это тем, что

крыса не просто выучила, какой коридор

правильный, а составила нечто вроде

карты лабиринта. Это опровергает механизм

S-R,

который так любили до этого бихевиористы.

С помощью этих «когнитивных карт» он

пытался объяснить чуть ли не всю психику.

Например, наш опыт, мировоззрение, он

тоже называл когнитивными картами. А

когда с человеком происходит что-то не

то, это значит, что его когнитивная карта

не оправдала себя, и он возвращается к

предыдущей. Это, по Толмену, объясняет

инфантильность в поведении у некоторых

ебанутых дам.

олмен

– любитель крыс. Это он говорил (если я

не ошибаюсь), что крысы идеальные

испытуемые, ибо они не напиваются на

вечер перед экспериментом. Считал, что

крысы могут объяснить все самое важное

в психологии, а теории, полученные в

ходе изучения крыс, применял в

психотерапевтической практике. В отличие

от Уотсона и Скиннера, которых он

беспредельно уважал и беспредельно

критиковал, Толмен не берет в качестве

единицы изучения S-R.

Мало того, он убедительно доказывает,

что поведение одними S-R

не описать, это ненужное упрощение,

из-за чего его бихевиоризм называют

«молярным». На своих крысах он доказал,

что кроме выработки реакций, у них

образуется некоторый ментальный

конструкт как результат собственной

активности. Он называет его «когнитивной

картой».

Доказывает он это на простом эксперименте.

Берем крысу. Сажаем ее в небольшой

кружочек, из которого много-много

коридоров. Один из них ведет к Еде, но

немного в обход. Она его выучивает. Затем

мы закрываем этот коридор, но открываем

другой, который ведет к еде напрямую.

Потыкавшись в старый проход, она сразу

выбирает правильный, то есть тот, который

ведет к Еде напрямую. Не тыкается рандомно

во все коридоры, а именно в нужный.

Почему? Толмен объясняет это тем, что

крыса не просто выучила, какой коридор

правильный, а составила нечто вроде

карты лабиринта. Это опровергает механизм

S-R,

который так любили до этого бихевиористы.

С помощью этих «когнитивных карт» он

пытался объяснить чуть ли не всю психику.

Например, наш опыт, мировоззрение, он

тоже называл когнитивными картами. А

когда с человеком происходит что-то не

то, это значит, что его когнитивная карта

не оправдала себя, и он возвращается к

предыдущей. Это, по Толмену, объясняет

инфантильность в поведении у некоторых

ебанутых дам.

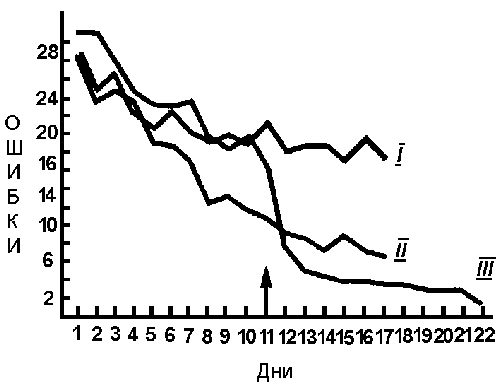

С ледующая

его находка – латентное (скрытое)

научение. И опять все началось с

экспериментов на крысах. Делим на три

группы. Суем их в лабиринт (см. картинку

– примерно такой, но посложнее). В первой

группе (I)

крысы не подкрепляются, когда проходят

лабиринт до конца. Во второй (II)

– подкрепляются, в третьей (III)

подкрепляются, но только после 11ого

дня. Как только их (III)

начинают подкреплять, они внезапно

показывают результаты не хуже (и даже

лучше), чем вторая группа (II).

ледующая

его находка – латентное (скрытое)

научение. И опять все началось с

экспериментов на крысах. Делим на три

группы. Суем их в лабиринт (см. картинку

– примерно такой, но посложнее). В первой

группе (I)

крысы не подкрепляются, когда проходят

лабиринт до конца. Во второй (II)

– подкрепляются, в третьей (III)

подкрепляются, но только после 11ого

дня. Как только их (III)

начинают подкреплять, они внезапно

показывают результаты не хуже (и даже

лучше), чем вторая группа (II).

Это говорит о том, что классическое обуславливание здесь не работает, что крыска и так научается, без ваших подкреплений, т.е. научение носит активный характер.

Я представил вам краткие ответы на вопросы к экзамену. Составление ответов помогает понять и выучить материал, особенно учитывая особенность предмета. Зоопсихология – не психология ощущения и восприятия, где куча хрестоматий, учебников, бери – не хочу. Ну да, Гусев откровенно лажает, но ведь есть Шиффман и довольно понятные первоисточники, а на лекциях по полочкам все раскладывают. Здесь – жопа. Область никому ненужная, кроме любителей животных (остальным люди поинтереснее будут), да и те в большинстве своем умиляются тому, как мило собачки и кошечки показывают свою верность и т.д., а таких в зоопсихологии шмонают прямо на последний круг ада жариться на сковородке «Tefal – всегда думает о вас». В итоге верить некому, кроме как скучному учебнику Фабри, скучной хрестоматии и конспектам, которые тааааааак лень записывать…

Спасибо за внимание)