- •29 Организм – живая целостная система.

- •30. Биогеохимический круговорот веществ в природе.

- •31. Биотические сообщества. Видовая и пространственная структура биоценоза.

- •32. Наземные биоты (экосистемы).

- •33 Гомеостаз экосистемы.

- •34. Человек как биологический вид.

- •Биоразнообразие биосферы как результат ее эволюции

- •Коэволюция

- •Групповой отбор

Коэволюция

Сопряженная эволюция, или коэволюция, рассмотренная нами на внутри- и межвидовом уровнях, отличается тем, что при ней обмен генетической информацией минимален. На уровне сообществ можно рассматривать селективные воздействия между группами организмов, находящихся в экологическом взаимодействии: растения и растительноядные животные, крупные организмы и мелкие симбионты, паразит — хозяин, хищник — жертва и т. д. Особенно интересна сопряженность эволюции растений и насекомых фитофагов. Она приводит к тому, что растения синтезируют побочные вещества, совершенно ненужные для их роста и развития, но необходимые для защиты от насекомых-фитофагов. Эта способность растений, видимо, развивает у них устойчивость к инсектицидам. В естественных условиях растения и фитофаги, которые тоже приспосабливаются к их защите, эволюционируют вместе. Здесь работает «генетическая обратная связь», которая ведет к высокому разнообразию растений (например, в тропиках), к гомеостазу популяций и сообществ внутри экосистемы.

Групповой отбор

Групповой отбор — это естественный отбор в группах организмов, но не обязательно связанных тесными мутуалисти-ческими связями. Это весьма сложное и во многом спорное явление. Но в первом приближении он представляет собой подобие отбора генотипов в популяции, но вымирают не отдельные генотипы, а целые популяции и, с другой стороны, получают развитие новые популяции, для которых эти условия более благоприятны. Групповой отбор тоже увеличивает разнообразие и устойчивость сообществ. Сопряженная эволюция и групповой отбор повышают биоразнообразие экосистем, устанавливают определенные взаимоотношения между ними как между наземными, так и водными, и даже между обоими типами. Все это в целом ведет к повышению устойчивости биосферы как глобальной экосистемы.

54. Продолжительность жизни. Таблицы выживания. Кривые выживания.

Продолжительность жизни

Для каждого вида организмов существует некоторая максимальная возможная продолжительность жизни. В природе до возраста, близкого к максимальному, доживает ничтожно малая доля особей, и поэтому при анализе динамики природных популяций величина максимальной продолжительности жизни представляет интерес только как крайняя точка отсчета при построении кривых и таблиц выживания (подробнее об этом ниже). По существующим оценкам максимальная продолжительность жизни варьируется очень широко: от десятков минут у бактерий, находящихся в оптимальных лабораторных условиях, до нескольких тысячелетий у некоторых видов древесных растении (таковы, например, произрастающие в западной части Северной Америки секвойя Sequoiadendron giganteum и сосна Pinus longaeva или росшее до 1868 г. на острове Тенериф «драконово дерево»Dracaena draco). Таким образом, диапазон известных значений максимальной продолжительности жизни изменяется в пределах девяти порядков—от 103 до 1011 с. Обычно продолжительность жизни крупных животных и растений существенно больше, чем мелких, но из этого правила в пределах самых разных групп организмов встречаются и исключения. На рис. 17 показано соотношение размеров тела и максимальной зарегистрированной продолжительности жизни для различных представителей млекопитающих. Как видно из приведенного рисунка, указанная зависимость в целом проявляется, но рукокрылые из нее выпадают, так как в сравнении с другими мелкими млекопитающими могут жить довольно долго.

Продолжительность жизни организмов одного вида может сильно изменяться в зависимости от условий существования. Так, например, пойкилотермные животные, как правило, живут дольше при низкой температуре, чем при высокой (конечно, в том случае, если температуры эти не выходят за пределы толерантности). Для некоторых беспозвоночных, например ветвистоусых рачков дафний, известна зависимость максимальной продолжительности жизни от условий питания: при поддержании в эксперименте постоянной высокой концентрации пищи продолжительность жизни дафнии меньше, чем при умеренном кормлении, но больше, чем в условиях крайне низкой концентрации пищи, когда животные испытывают сильное голодание (Lynch, Ennis, 1983). Причины такого снижения не очень понятны, но не исключено, что оно связано с усилением функции размножения: укорачивание жизни есть «плата» за более интенсивное размножение.

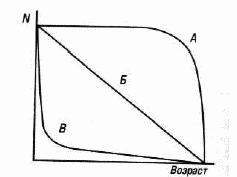

На основе таблиц выживания или статических демографических таблиц строят кривые выживания (рис. 20). Р. Перль предложил различать три типа таких кривых. Кривая I типа (А, сильно выпуклая) соответствует ситуации, когда смертность ничтожно мала в молодом и среднем возрасте, но в старом возрасте быстро увеличивается и все особи погибают за короткий срок. К кривой этого типа приближается кривая выживания человека в развитых странах. Кривая II типа (Б, диагональная) представляет ситуацию, когда во всех возрастных классах смертность особей одинакова. Такова динамика популяций многих рыб, пресмыкающихся, птиц, многолетних травянистых растений. Кривая III типа (В, сильно вогнутая) выражает другой случай - массовую гибель особей в начальный период жизни, а затем низкую смертность выживших особей. Ей соответствует возрастная динамика большинства видов деревьев: высока смертность всходов и происходит интенсивное самоизреживание молодых растений. Однако с возрастом интенсивность самоизреживания резко снижается, и постепенно древостой достигает «конечной плотности», которая отражает особенности биологии вида и условий среды. Она тем ниже, чем благоприятнее условия (выше бонитет насаждений, см. 9.2.1).

Рис. 20. Кривые выживания (А, Б, В - типы кривых, N - число особей)

55. Концепция экосистем.

Живые организмы и их неживое (абиотическое) окружение неразделимо связаны друг с другом и находятся в постоянном взаимодействии. Любая единица, включающая все совместно функционирующие организмы на данном участке и взаимодействующая с физической средой таким образом, что поток энергии создает определенные биотические структуры и круговорот веществ между живой в неживой частями, представляют собой Экосистему. Экосистемы представляют собой открытые системы, они должны получать и отдавать энергию, поэтому важной составной частью концепции являются Среда на выходе И Среда на входе. Термин экосистема был предложен Тенсли. Экосистемы, входящие в биосферу, в разной степени открыты для потоков веществ, для иммиграции и эмиграции организмов. Функционирующая экосистема должна иметь вход и пути оттока переработанной энергии и веществ. Масштабы изменений среды на входе и на выходе сильно варьируют и зависят от: 1) размеров системы (чем она больше, тем меньше зависит от внешних частей); 2) интенсивности обмена (чем он интенсивнее, тем больше приток и отток); 3) сбалансированности автотрофных и гетеротрофных процессов (чем сильнее нарушено это равновесие, тем больше должен быть приток извне для его восстановления); и 4) стадии и степени развития системы (молодые системы отличаются от зрелых). Структура экосистемы. С точки зрения Трофической структуры экосистему можно разделить на два яруса: 1) верхний Автотрофный ярус, Или «зеленый пояс», включающий растения, содержащие хлорофилл, где преобладают фиксация энергии света, использование простых неорганических соединений и накопление сложных органических соединений, и 2) нижний Гетеротрофный ярус, Или «коричневый пояс» почв и осадков, в котором преобладают использование, трансформация и разложение сложных соединений. В составе экосистемы можно выделять компоненты: 1) Неорганические вещества (С, N, СО2, Н2О), включающиеся в круговороты; 2) Органические соединения (белки, углеводы, липиды, гумусовые вещества), связывающие биотическую и абиотическую части; 3)Воздушную, водную И Субстратную среду, Включающую Климатический режим; 4) Продуцентов, Автотрофных организмов; 5) Макроконсументов, ИлиФаготрофов — гетеротрофных организмов, (животные), питающихся другими организмами или частицами органического вещества; 6) Микроконсументы, сапротрофов, Деструкторов, Или Осмотрофов — гетеротрофных организмов (бактерии и грибы), получающих энергию путем разложения мертвых тканей, либо путем поглощения растворенного органического вещества.Энергетическая классификация экосистем. Источник и качество доступной энергии определяют видовой состав и численность организмов, характер функциональных процессов, протекающих в экосистеме, и процессов ее развития, и образ жизни человека. Выделяют четыре главных типа экосистемы: 1. Природные, движимые Солнцем, несубсидируемые. 2. Природные, движимые Солнцем, субсидируемые другими естественными источниками. 3. Движимые Солнцем и субсидируемые человеком. 4. Индустриально-городские, движимые топливом (ископаемым, другим органическим или ядерным)

В настоящее время концепция экосистемы -- одно из наиболее важных обобщений биологии играет весьма важную роль в экологии. Во многом этому способствовали два обстоятельства, на которые указывает Г. А. Новиков (1979): во-первых, экология как научная дисциплина созрела для такого рода обобщений и они стали жизненно необходимы, а во-вторых, сейчас как никогда остро встали вопросы охраны биосферы и теоретического обоснования природоохранных мероприятий, которые опираются прежде всего на концепцию биотических сообществ экосистем. Кроме того, как считает Г. А. Новиков, распространению идеи экосистемы способствовала гибкость самого понятия, так как к экосистемам можно относить биотические сообщества любого масштаба с их средой обитания от пруда до Мирового океана, и от пня в лесу до обширного лесного массива, например тайги. В связи с этим выделяют: микроэкосистемы (подушка лишайника и т. п.); мезоэкосистемы (пруд, озеро, степь и др.); макроэкосистемы (континент, океан) и, наконец, глобальную экосистему (биосфера Земли), или экосферу -- интеграцию всех экосистем мира.

56. Регулирующее воздействие биоты на окружающую среду.

Эволюция биосферы убедительно свидетельствует, что при любом воздействии на биосферу — природном или антропогенном — ее гомеостаз обеспечивается за счет сохранения биологического разнообразия. Отсюда очевидно, что экологические условия есть продукт взаимодействия биоты и окружающей среды, и лишь правильная оценка этого взаимодействия позволяет разработать достоверные методологические подходы к. сохранению или даже улучшению экологической обстановки в случае ее нарушения на всех экосистемных уровнях, вплоть до глобального. Исследуя проблемы биологической регуляции окружающей среды, В. В. Горшков, В. Г. Горшков, В. И. Данилов-Даниль-ян и др. (1999) пришли к выводу, что в настоящее время в экологической науке известны две основные концепции взаимодействия биоты и окружающей ее среды.

57. Вода в жизни организмов. Классификация растений в зависимости от способов адаптации растений к влажности. Экологические группы у животных по отношению к воде.

Экологическая роль воды. Вода является необходимым условием существования всех живых организмов на Земле. Значение воды в процессах жизнедеятельности определяется тем, что она является основной средой в клетке, где осуществляются процессы метаболизма, служит важнейшим исходным, промежуточным или конечным продуктом биохимических реакций (см. гл. 1). Особая роль воды для наземных организмов (особенно растений) заключается в необходимости постоянного пополнения ее из-за потерь при испарении. Поэтому вся эволюция наземных организмов шла в направлении приспособления к активному добыванию и экономному использованию влаги. Наконец, для многих видов растений, животных, грибов и микроорганизмов вода является непосредственной средой их обитания.

Увлажненность местообитания и, как следствие, водообеснечение наземных организмов зависят прежде всего от количества атмосферных осадков, их распределения по временам года, наличия водоемов, уровня грунтовых вод, запасов почвенной влаги и т. п. Влажность оказывает влияние на распространение растений и животных как в пределах ограниченной территории, так и в широком географическом масштабе, определяя их зональность (смена лесов степями, степей — полупустынями и пустынями).

При изучении экологической роли воды учитывается не только количество выпадающих осадков, но и соотношение их величины и испаряемости. Области, в которых испарение превышает годовую величину суммы осадков, называются аридными (сухими, засушливыми). В аридных областях растения испытывают недостаток влаги в течение большей части вегетационного периода. В гумидпых (влажных) областях растения обеспечены водой в достаточной мере.

Экологические группы растений по отношению к влаге и их адаптации к водному режиму. Высшие наземные растения, ведущие прикрепленный образ жизни, в большей степени, чем животные, зависят от обеспеченности субстрата и воздуха влагой. По приуроченности к местообитаниям с разными условиями увлажнения и по выработке соответствующих приспособлений среди наземных растений различают три основные экологические группы: гигрофиты, мезофиты и ксерофиты. Условия водоснабжения существенно влияют на их внешний облик и внутреннюю структуру.

Гигрофиты — растения избыточно увлажненных местообитаний с высокой влажностью воздуха и почвы. Для них характерно отсутствие приспособлений, ограничивающих расход воды, и неспособность переносить даже незначительную ее потерю. Наиболее типичные гигрофиты — травянистые растения и эпифиты влажных тропических лесов и нижних ярусов сырых лесов в разных климатических зонах (чистотел большой, недотрога обыкновенная, кислица обыкновенная и др.), прибрежные виды (калужница болотная, плакун-трава, рогоз, камыш, тростник), растения сырых и влажных лугов, болот (белокрыльник болотный, сабельник болотный, вахта трехлистная, осоки), некоторые культурные растения.

Характерные структурные черты гигрофитов — тонкие листовые пластинки с небольшим числом широко открытых устьиц, рыхлое сложение тканей листа с крупными межклетниками, слабое развитие водопроводящей системы (ксилемы), тонкие слаборазветвлен-ные корни, часто без корневых волосков. К физиологическим адаптациям гигрофитов следует отнести низкое осмотическое давление клеточного сока, незначительную водоудерживающую способность и, как следсгвие, высокую интенсивность транснирации, которая мало отличается от физического испарения. Избыточная влага удаляется также путем гуттации — выделения воды через специальные выделительные клетки, расположенные по краю лисга. Избыточная влага затрудняет аэрацию, а следовательно, дыхание и всасывающую деятельность корней, поэтому удаление излишков влаги представляет собой борьбу растений за доступ воздуха.

Ксерофиты -— растения сухих местообитаний, способные переносить продолжительную засуху, оставаясь физиологически активными. Это растения пустынь, сухих степей, саванн, сухих субтропиков, песчаных дюн и сухих, сильно нагреваемых склонов.

Структурные и физиологические особенности ксерофитов нацелены на преодоление постоянного или временного недостатка влаги в почве или воздухе. Решение данной проблемы осуществляется тремя способами: 1) эффективным добыванием (всасыванием) воды, 2) экономным ее расходованием, 3) способностью переносить большие потери воды.

Интенсивное добывание воды из почвы достигается ксерофитами благодаря хорошо развитой корневой системе. По общей массе корневые системы ксерофитов примерно в 10 раз, а иногда и в 300—400 раз превышают надземные части. Длина корней может достигать 10—15 м, а у саксаула черного — 30—40 м, что позволяет растениям использовать влагу глубоких почвенных горизонтов, а в отдельных случаях и грунтовых вод. Встречаются и поверхностные, хорошо развитые корневые системы, приспособленные к поглощению скудных атмосферных осадков, орошающих лишь верхние горизонты почвы.

Экономное расходование влаги ксерофитами обеспечивается тем, что листья у них мелкие, узкие, жесткие, с толстой кутикулой, с многослойным толстостенным эпидермисом, с большим количеством механических тканей, поэтому даже при большой потере воды листья не теряют упругости и тургора. Клетки листа мелкие, плотно упакованы, благодаря чему сильно сокращается внутренняя испаряющая поверхность. Кроме того, у ксерофитов повышенное осмотическое давление клеточного сока, благодаря чему они могут всасывать воду даже при больших водоотнимающих силах почвы.

К физиологическим адаптациям относится и высокая водо-удерживающая способность клеток и тканей, обусловленная большой вязкостью и эластичностью цитоплазмы, значительной долей связанной воды в общем водном запасе и т. д. Это позволяет ксерофитам переносить глубокое обезвоживание тканей (до 75% всего водного запаса) без потери жизнеспособности. Кроме того, одной из биохимических основ засухоустойчивости растений является сохранение активности ферментов при глубоком обезвоживании.

Ксерофиты с наиболее ярко выраженными ксероморфными чертами строения листьев, перечисленными выше, имеют своеобразный внешний облик, за что получили название склерофиты.

К группе ксерофитов относятся и суккуленты —- растения с сочными мясистыми листьями или стеблями, содержащими сильно развитую водоносную ткань. Различают листовые суккуленты (агавы, алоэ, молодило, очитки) и стеблевые, у которых листья редуцированы, а надземные части представлены мясистыми стеблями (кактусы, некоторые молочаи, стапелии и др.). Фотосинтез у стеблевых суккулентов осуществляется периферическим слоем паренхимы стебля, содержащим хлорофилл. Длительные засушливые периоды преодолеваются ими путем накопления воды в водоносных тканях, связывания ее коллоидами клеток, экономного расходования, которое обеспечивается защитой эпидермиса растений восковым налетом, погруженными в ткань листа или стебля немногочисленными днем закрытыми устьицами. В результате транспирация у суккулентов чрезвычайно мала: в пустынях кактусы из рода Camegia транспирируют в сутки всего лишь I —3 мг воды на 1 г сырой массы.

Корневая система поверхностная, мало развитая, рассчитана на поглощение воды из верхних слоев почвы, увлажненных редко выпадающими дождями. В засуху корни могут отмирать, но после дождей быстро (за 2—4 дня) отрастают новые.

Суккуленты приурочены главным образом к засушливым зонам Центральной Америки, Южной Африки, Средиземноморья.

Мезофиты занимают промежуточное положение между гигрофитами и ксерофитами. Они распространены в умеренно влажных зонах с умеренно теплым режимом и достаточно хорошей обеспеченностью минеральным питанием. К мезофитам относятся растения лугов, травянистого покрова лесов, лиственные деревья и кустарники из областей умеренно влажного климата, а также большинство культурных растений и сорняки. Для мезофитов характерна высокая экологическая пластичность, позволяющая им адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды.

Специфичные пути регуляции водообмена позволили растениям занять самые различные по экологическим условиям участки суши. Многообразие способов приспособления лежит, таким образом, в основе распространения растений на Земле, где дефицит влаги является одной из главных проблем экологической адаптации.

Адаптации животных к водному режиму. Способы регуляции водного баланса у животных разнообразнее, чем у растений. Их можно разделить на поведенческие, морфологические и физиологические.

К числу поведенческих приспособлений относятся поиски водоемов, выбор мест обитания, рытье нор и т. д. В норах влажность воздуха приближается к 100%, что снижает испарение через покровы, экономит влагу в организме.

К морфологическим способам поддержания нормального водного баланса относятся образования, способствующие задержанию воды в теле; это раковины наземных моллюсков, отсутствие кожных желез и ороговение покровов пресмыкающихся, хитинизированная кутикула насекомых и др.

Физиологические приспособления регуляции водного обмена можно разделить на три группы: 1) способность ряда видов к образованию метаболической воды и довольствованию влагой, поступающей с пищей (многие насекомые, мелкие пустынные грызуны); 2) способность к экономии влаги в пищеварительном тракте за счет всасывания воды стенками кишечника, а также образования высококонцентрированной мочи (овцы, тушканчики); 3) развитие выносливости к обезвоживанию организма благодаря особенностям кровеносной системы, эффективной терморегуляции потоотделением и отдачей воды со слизистых оболочек ротовой полости (верблюды, овцы, собаки).

Вместе с тем даже пойкилотермные животные не могут избежать потерь воды, связанных с испарением, поэтому основной путь сохранения водного баланса при жизни в пустыне — это избегание излишних тепловых нагрузок.

58. Самоорганизация и саморегуляция в природеазнообразныельным развитием

Случайные отклонения параметров системы от равновесия (флуктуации) играют очень важную роль в функционировании и существовании системы. Один из двух типов случайностей имеет направленный, созидательный и эволюционный характер, а второй создает неопределенность и играет деструктивную роль, отсекая все то лишнее и ненужное, что не укладывается в рамки фундаментальных законов и принципов бытия. Вследствие такого совместного действия возникает неустойчивость в системе, которая может служить толчком к возникновению из беспорядка (хаоса) определенных новых структур. Последние при благоприятных условиях переходят во все более устойчивые и упорядоченные аттракторы (от лат. attractio – притяжение). В дальнейшем их самопроизвольное (спонтанное) образование идет за счет внутренней перестройки самой системы и согласованного кооперативного взаимодействия всех ее частей и элементов в соответствии с требованиями окружающей среды. Самоупорядочивание системы всегда связано со снижением энтропии в ней. Случайность и дезорганизация на атомно-молекулярном уровне здесь выступают в качестве созидающей силы, которая упорядочивает состояние системы уже на макроуровне и объединяет ее элементы в единое целое. Это явление получило название самоорганизации.

Следовательно, самоорганизация – это процесс спонтанного возникновения порядка и организации из беспорядка (хаоса) в открытых неравновесных системах. За счет роста флуктуаций при поглощении энергии из окружающей среды система достигает некоторого критического состояния и переходит в новое устойчивое состояние с более высоким уровнем сложности и порядка по сравнению с предыдущим.

Таким образом, возникающая из хаоса упорядоченная структура (аттрактор) является результатом конкуренции множества всевозможных состояний, заложенных в системе. В результате конкуренции идет самопроизвольный отбор наиболее адаптивной в сложившихся условиях структуры. На такой концепции построена модель универсального эволюционизма, где дарвинское учение об изменчивости, наследственности и естественном отборе получило фундаментальное методологическое обоснование. Изменчивость окружающего мира обусловливается случайностью и неопределенностью как фундаментальным свойством материи. Наследственность, от которой зависит настоящее и будущее, определяется прошлым. Степень зависимости от прошлого определяется «памятью» системы, которая теоретически может принимать значения в диапазоне от нуля (хаотические образования) до максимально бесконечной величины (жесткие причинно обусловленные системы). Однако реальные системы имеют некоторый небольшой диапазон «памяти», определяемый уровнем их организации. Изменчивость дает возможность появиться многообразию различных вариантов развития систем, но наследственность значительно ограничивает их число. Она отбирает только жизненные, наиболее целесообразные и устойчивые в сложившейся обстановке структуры, устраняя при этом все нежизненные и неустойчивые.

Прошедшие отбор и передающиеся по наследству жизненные структуры постепенно под влиянием важных факторов накапливают определенные количественные изменения, что ослабляет их динамическую устойчивость (гомеостаз). Эти количественные изменения могут перейти в качественные путем скачка. При этом система на некоторое время оказывается в неустойчивом, флуктуационном состоянии, теряет «наследственную память». Характер ее последующего развития будет определяться случайными, непредвиденными факторами, действующими в это время на систему. При этом у системы для выхода из флуктуации есть только два пути: либо деградация и разрушение, либо самоорганизация, усложнение и эволюция. Подобный сценарий развития материи идет на всех ее структурных уровнях как череда сменяющих друг друга постоянных изменений. Таким образом, порядок и беспорядок, организация и дезорганизация выступают как диалектическое единство, их взаимодействие поддерживает саморазвитие системы.

Однако самым трудным положением самоорганизации являются вопросы, как получается, что система самопроизвольно переходит из состояния хаоса как наиболее вероятного с энергетической точки зрения в состояние порядка, менее вероятного и менее выгодного (как требующего более высокой энергии); как и благодаря чему происходит ее самоорганизация (самоупорядочение). Пока еще в современной науке на эти вопросы ответа нет.

Следует отметить, что в научном мире и в научной литературе одни авторы используют термин «самоорганизация», а другие – «синергетика» (от греч. synergeia – сотрудничество, содружество). Фактические значения слов «самоорганизация» и «синергетика» существенно различаются, но их концептуальный смысл одинаков. Синергетика – область научных исследований коллективного поведения частей сложных систем, связанных с неустойчивостями и касающихся процессов самоорганизации. Синергетика – это теория самоорганизации систем различной природы, предметом которой они являются.

Сама идея самоорганизации (синергетики) имела место еще в классической науке XVIII–XIX вв. Это космогоническая гипотеза Канта– Лапласа, теория эволюции Ч. Дарвина, теория поведения термодинамических систем Максвелла-Больцмана. Однако лишь только в 70-е гг. XX в., когда были накоплены большой теоретический материал и практический опыт, появилась возможность детального исследования открытых, неравновесных систем, анализа и описания механизмов и закономерностей их развития. Основные положения теории синергетики разработаны в трудах Г. Хакена, Г. Николиса, И. Пригожина в 70-х гг. XX в. Сам термин «синергетика» в научный обиход ввел Г. Хакен, немецкий физик, профессор Штутгартского университета. Большую роль в становлении теории самоорганизации сыграли работы наших соотечественников: В. Вернадского, Б. Белоусова, В. Жаботинского, А. Руденко, Ю. Климантовича, А. Колмогорова. Современное естествознание идет по пути теоретического моделирования сложнейших природных систем, способных к саморазвитию и самоорганизации.

На идеях синергетики сформировалось современное миропонимание. Природа сквозь призму синергетики предстает как развивающаяся, нелинейная, открытая сложноорганизованная иерархическая система. Учитывая, что в природе и обществе существует огромное количество реальных систем, которые подчиняются законам синергетики, необходимо понять, что создание синергетической картины мира по сути своей является научной революцией, по своему статусу сравнимой с открытием строения атома, созданием генетики и кибернетики. Идеи синергетики стали основой для сближения традиционной европейской мысли об уровнях организации материи с идеями древней восточной философии о глобальной взаимосвязи и взаимозависимости всего сущего, о взаимодействии потенциального и реального.

Саморегуляция в биологии — свойство биологических систем автоматически устанавливать и поддерживать на определенном, относительно постоянном уровне те или иные физиологические и другие биологические показатели.

Организм представляет собой сложную систему, способную к саморегуляции.Саморегуляция позволяет организму эффективно приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Способность к саморегуляции в сильной степени выражена у высших позвоночных, особенно у млекопитающих. Достигается это благодаря мощному развитию нервной, кровеносной, иммунной, эндокринной, пищеварительной систем.

Изменение условий с неизбежностью влечет за собой перестройку их работы. Например, нехватка кислорода в воздухе приводит к интенсификации работы кровеносной системы, учащается пульс, возрастает количество гемоглобина в крови. В результате организм приспосабливается к изменившимся условиям.

Постоянство внутренней среды при систематически меняющихся окружающих условиях создается совместной деятельностью всех систем организма. У высших животных это выражается в поддержании постоянной температуры тела, в постоянстве химического, ионного и газового состава, давления, частоты дыхания и сердечных сокращений, постоянном синтезе нужных веществ и разрушении вредных.

Обмен веществ — обязательное условие и способ поддержания стабильности организации живого. Без обмена веществ невозможно существование живого организма. Обмен веществ и энергии между организмом и внешней средой — неотъемлемое свойство живого.

Особую роль в поддержании постоянства внутренней среды (гомеостаза) играетиммунная (защитная) система. Русский ученый И.И.Мечников был одним из первых биологов, доказавших ее огромную важность. Клетки иммунной системы выделяют специальные белкиантитела — которые активно обнаруживают и уничтожают все чужое для данного организма.

Примеры саморегуляции на клеточном уровне — самосборка клеточных органелл из биологических макромолекул, поддержание определенного значения трансмембранного потенциала у возбудимых клеток и закономерная временная и пространственная последовательность ионных потоков при возбуждении клеточной мембраны.

На надклеточном уровне — самоорганизация разнородных клеток в упорядоченные клеточные ассоциации.

Большинство органов способно к внутриорганной саморегуляции функций; например, внутрисердечные рефлекторные дуги обеспечивают закономерные соотношения давления в полостях сердца.

Разнообразны проявления и механизмы саморегуляции в популяциях (сохранение и регуляция видового уровня) и биоценозах (регуляция численности популяций, соотношение полов в них, старение и смерть особей). Крупные сообщества — устойчивые системы, некоторые из них существуют без заметных изменений сотни и тысячи лет. Но само сообщество — это не просто сумма составляющих его видов. Межвидовые взаимодействия регулируют численность разных видов, входящих в состав сообщества. Все вместе составляет саморегуляцию.

Все вместе составляет саморегуляцию.

59. Воздушная среда как экологический фактор. Физические и химические факторы воздушной среды.

Наземно-воздушная среда обитания – самая сложная по экологическим условиям для жизни. Выход жизни в наземно-воздушную среду обитания у разных групп организмов оказался возможным благодаря появлению специфических адаптаций.

Наземно-воздушная среда представляет для нас особый интерес, поскольку именно здесь — на границе двух оболочек Земли — обитает подавляющее большинство животных и растений. Нетрудно заметить, что эта среда качественно отличается от водной среды по своим физическим параметрам.

С какими же проблемами столкнулись организмы при освоении суши и как научились их преодолевать?

В ходе эволюции наземно-воздушная среда была освоена значительно позднее, чем водная. Жизнь на суше потребовала таких приспособлений, которые стали возможными только при сравнительно высоком уровне организации как растений, так и животных.

Особенностью наземно-воздушной среды жизни является то, что организмы, которые здесь обитают, окружены воздухом и газообразной средой, характеризующейся низкими влажностью, плотностью и давлением, высоким содержанием кислорода.

Как правило, животные в этой среде передвигаются по почве (твердый субстрат), а растения укореняются в ней.

В наземно-воздушной среде действующие экологические факторы имеют ряд характерных особенностей: более высокая интенсивность света в сравнении с другими средами, значительные колебания температуры, изменение влажности в зависимости от географического положения, сезона и времени суток.

Рассмотрим особенности наземно-воздушной среды обитания:

Недостаток воды часто является лимитирующим фактором для наземных организмов. Низкая теплоемкость и низкая теплопроводность воздуха приводит к значительным перепадам температуры: при изменении прямой освещенности, суточные перепады, сезонные перепады (сезонность характерна для умеренных и высоких широт). В то же время, низкая теплоемкость и теплопроводность воздуха делают возможным развитие теплокровности у птиц и млекопитающих.

Низкая вязкость и низкая плотность воздуха позволяет приобретать разнообразную форму тела у животных. В то же время лимитирующим фактором становится гравитация. Для летающих животных необходимо формирование обтекаемой формы тела и крыльев. Для крупных животных необходимо формирование скелета. Для растений необходимо наличие механических тканей и определенной формы кроны.

Поглощение света происходит за счет топических межвидовых взаимодействий, что приводит к появлению ярусности.

Высокое содержание кислорода при низкой влажности воздуха приводит к появлению у животных разнообразных органов дыхания (трахеи, легкие).

Неравномерное распределение элементов минерального питания сказывается, в первую очередь, на растениях, что приводит к мозаицизму.

Среда обитания — это та часть природы, которая окружает живой организм и с которой он непосредственно взаимодействует.

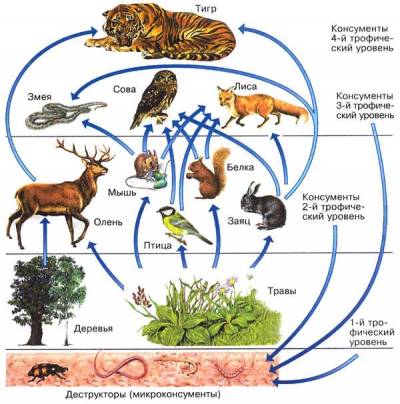

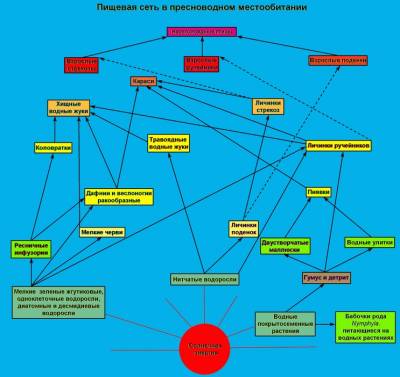

60. Пищевая цепь. Примеры пищевой цепи.

Пищевая цепь - это путь движения вещества (источник энергии и строительный материал) в экосистеме от одного организма к другому.

Трофический уровень — это совокупность организмов, занимающих определенное положение в общей цепи питания. К одному трофическому уровню принадлежат организмы, получающие свою энергию от Солнца через одинаковое число ступеней.

Примеры пищевых цепей:

1) На суше:

Сосна → тля → божья коровка → паук-крестовик → кукушка → ястреб

Растительный материал (например, нектар) → муха → паук → землеройка → сова

Сок розового куста → тля → божья коровка → паук → насекомоядная птица → хищная птица

Листовая подстилка → Дождевой червь → Черный дрозд → Ястреб-перепелятник

Мертвое животное → Личинки падальных мух → Травяная лягушка → Обыкновенный уж

2) В море:

Фитопланктон → зоопланктон → планктоядные рыбы → хищные рыбы → морские птицы, ластоногие, китообразные

Водные покрытосеменные растения → Гумус и детрит → Личинки ручейников → Хищные водные жуки → Рыбы

Одноклеточные водоросли → Ресничные инфузории → Коловратки → Хищные водные жуки → Рыбы

Нитчатые водоросли → Личинки поденок → Личинки стрекоз → Караси → Щуки

61. Природные ресурсы как лимитирующий фактор выживания человека.

Природные ресурсы — это естественные объекты и явления (тела и силы природы), которые человек использует для создания материальных благ, обеспечивающих не только поддержание его существования, но и постепенное повышение качества жизни. Организмы, кроме человека и в значительной степени домашних животных, черпают живы? ресурсы непосредственно из окружающей природной среды, являясь частью биогеохимических циклов. Эти ресурсы по своему действию являются как экологическими, так и лимитирующими факторами.

Человек вследствие своих возрастающих материальных потребностей не может довольствоваться дарами природы только в той мере, при которой не должен нарушать ее равновесие, т. е. около 1% от ресурсов природной экосистемы. Поэтому ему приходится использовать и те природные ресурсы, которые накоплены за миллиарды и миллионы лет в недрах Земли: металлы, неметаллическое сырье, лесную продукцию и многое другое.

По источникам происхождения ресурсы подразделяются на биологические, минеральные и энергетические. Биологические ресурсы — это все живые средообразующие компоненты биосферы — продуценты, консументы и редуценты с заключенным в них генетическим материалом. К ним относятся растительные ресурсы, ресурсы животного мира и др. Минеральные ресурсы — это все пригодные для употребления вещественные составляющие литосферы, используемые в хозяйстве как минеральное сырье или источники энергии. Минеральное сырье может быть рудным, ест из него извлекаются металлы, и нерудным, если из него извлекаются неметаллические компоненты (фосфор и др.). Если же минеральное сырье используется как топливо (уголь, нефть, газ, горючие сланцы, торф, древесина, атомная энергия) и одновременно как источник энергии в двигателях для получения пара и электричества, то его называют топливно-энергетическим ресурсом. Энергетическими ресурсами называется совокупность энергии Солнца и Космоса, атомно-энергетических, топливно-энергетических, термальных и других источников энергии.

По своему назначению природные ресурсы разделяются на следующие виды:

земельный фонд, включающий все земли, входящие в категории сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения, а также населенных пунктов;

лесной фонд, на землях которого произрастает или может произрастать лес;

водные ресурсы, включающие подземные и поверхностные воды, которые могут быть использованы для различных целей;

гидроэнергетическиересурсы, включающие потенциальную и динамическую энергию рек, приливно-отливную деятельность океана и т. п.;

ресурсы фауны—обитатели вод, лесов, отмелей, которые могут быть использованы человеком без нарушения экологического равновесия;

полезные ископаемые — природные скопления минералов в земной коре, которые могут быть использованы.

По степени истощаемости природные ресурсы разделяются на неисчерпаемые и исчерпаемые. Неисчерпаемые ресурсы включают непосредственно солнечную энергию и вызванные ею природные силы, например ветер и приливы, которые существуют вечно и в неограниченных количествах. Исчерпаемые ресурсы имеют количественные ограничения, но одни из них могут возобновляться (искусственная очистка воды, воздуха, повышение плодородия почв, восстановление поголовья диких животных и т. п.), а другие не возобновляются (руда, уголь, нефть и др.), чаще всего из-за ограниченных их запасов в литосфере. Таким образом, одним из важнейших лимитирующих факторов выживания человека как биологического вида является ограниченность и исчерпаемость важнейших для него природных ресурсов.

Но человек еще и социальное существо, поэтому для развития и выживания человеческого общества очень важен характер использования ресурсов. Ресурсообеспеченность — это соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования. Она выражается либо в количестве лет, на которое должно хватить данного ресурса, либо его запасами из расчета на душу населения. О ресурсообеспеченности нельзя судить только по размерам запасов, а надо учитывать интенсивность извлечения или потребления их обществом.

Потребление природных ресурсов обусловлено прежде всего тем, что человек, стремясь «снять» влияние лимитирующих природных факторов, для того чтобы выжить и победить в конкурентной борьбе, создает свои антропогенные экосистемы

62. Антропоцентризм. Экологический кризис.

Антропоцентризм (от греч. άνθροπος — человек и лат. centrum — центр) — ненаучное идеалистическое[1] воззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий.

Антропоцентризм представляет собой одно из наиболее последовательных выражений точки зрения телеологии, то есть приписывания миру внеприродных, внешних ему целей. В античной философии антропоцентризм сформулировал Сократ, позднее этого воззрения придерживались представители патристики, схоластики и некоторые философы нового времени[2].

Согласно американскому медиевисту Линну Уайту (Lynn White Jr) антропоцентризм возник как результат двух исторических образований:

модели cовременного Западного демократического государства, сложившейся посредством завоеваний и колонизации того, что сейчас называется развивающимся миром.

иудейско-христианской традиции, согласно которой всё создано для человека, которого Бог выбрал для господства на земле[3].

Экологический кризис — особый тип экологической ситуации, когда среда обитания одного из видов или популяции изменяется так, что ставит под сомнение его дальнейшее выживание. Основные причины кризиса:

Абиотические: качество окружающей среды деградирует по сравнению с потребностями вида после изменения абиотических экологических факторов (например, увеличение температуры или уменьшение количества дождей).

Биотические: окружающая среда становится сложной для выживания вида (или популяции) из-за увеличенного давления со стороны хищников или из-за перенаселения.

Кризис может быть:

глобальным;

локальным.

Бороться с глобальным экологическим кризисом гораздо труднее, чем с локальным. Решение этой проблемы можно достигнуть только минимизацией загрязнений, произведенных человечеством до уровня, с которым экосистемы будут в состоянии справиться самостоятельно. В настоящее время глобальный экологический кризис включает четыре основных компонента: кислотные дожди, парниковый эффект, загрязнение планеты суперэкотоксикантами и так называемые озоновые дыры.

Эволюционная теория прерывистого равновесия предполагает, что редкие экологические кризисы могут быть двигателем быстрой эволюции.