- •Волгоградский государственный медицинский университет основы биоэтики

- •Тематика

- •Лекции.

- •Семинары

- •Тема 1. Этика как наука о морали.

- •Тема 2. Человек в системе нравственных отношений.

- •Тема 3. Жизнь как ценность

- •Тема 4. Биоэтика: позиция врача иi

- •Тема5. Актуальные вопросы биоэтики в медицине

- •Тема 6. Учебно- практическая конференция "биоэтика в практике врача".

Тема 2. Человек в системе нравственных отношений.

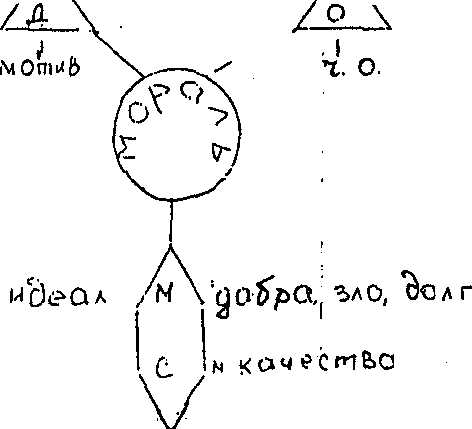

При всей кажущейся "необязательности" и относительности, мораль представляет собой стройную систему, состоящую из следующих частей.

ср-ва цель чел.чел. чел. соц. гр.

М Н

принципы

Прежде чем характеризовать каждую из этих частей, нужно запомнить, что нет и не может быть собственно моральных действий или, отношений. То, что мы называем этими терминами суть нравственная сторона любых наших действий и отношений. Ее выделение в качестве отдельных актов носит условный характер.

По каким же признакам мы судим о нравственности наших действий? Прежде всего, по их причине, мотиву того или иного поступка. Мотив — это, побуждение к активности, деятельности, связанное. со стремлением удовлетворить определенные .потребности. Естественно, нравственные действия связаны с определенными моральными потребностями (в самом широком смысле — принести добро или причинить зло).

Поскольку человек является существом теологическим, то каждое его действие сопряжено с какой-либо целью. Цель — это один из основных элементов поведения и сознательной деятельности, который характеризует мысленное предвосхищение результата деятельности, а также средств и путей его реализации. Нравственная сторона целей выражается в том как скажется результат деятельности на других людях (здесь варианты опять распределяются по шкале “добро-зло”).

Всякая цель подразумевает для своего осуществления использование определенных средств. Одним из принципиальных вопрос о соотношении целей и средств. Существуют два противоположных подхода к этой проблеме. Согласно первому, для достижения благородной цели хороши все средства. Подтверждение правильности того подхода можно найти в медицинской практике, когда для спасения жизни человека используются любые средства, без учета их побочного последующего влияния на организм. В последнее время современная реаниматология считает такой подход вредным. Вопрос остается дискуссионным.

Второй подход подразумевает, что благородные цели предполагают использование только нравственно оправданных средств. Этот подход представляется логически более обоснованным, но практически трудно реализуемым. Желание достичь цели у людей обычно оказывается сильнее стремления найти пригодные для этого средства.

Любое нравственное действие только тогда является благом, когда и мотив, и цель, и средства являются благородными. Это правило можно рассматривать как нравственный идеал, к которому необходимо стремиться.

Но действия — это единичный акт, направленный на кого-то и чаще всего, рассчитанный на ответные действия. Когда получен ответ на действие, можно говорить уже о нравственных отношениях, в которые люди вступают друг с другом.

Основой нравственных отношений являются отношения между двумя индивидами. Здесь особенно четко просматривается моральная сторона всех наших действии. Весь спектр человеческих отношений — от объяснения в любви до покупки в магазине — содержит нравственную информацию. Здесь нравственная сторона оказывается наиболее важной и. сами того не подозревая, мы вступаем в отношения с другими

людьми ради того, чтобы получить одобрение, заряд бодрости, жалость или восхищение.

На межличностном уровне типичными являются такие нравственные отношения как дружба, любовь, ненависть, верность, взаимопонимание и т.п. Нравственные отношения врача и больного — эта разновидность межличностных нравственных отношений. Здесь общей для обоих субъектов является одна ценность — здоровье. Подробнее об этом будет сказано в третьей теме курса.

Нравственные отношения "индивид — группа" — это то, что принято не совсем корректно именовать нравственно-психологическим климатом коллектива. Не совсем верно, потому что человек может не общаться непосредственно с членами своей группы, но иметь с ними моральные отношения. Таковы, например, отношения в профессиональных группах, которые слишком велики для того, чтобы все были лично знакомы между собой. В то же время аморальное поведение хотя бы одного из членов группы способно подорвать ее престиж в глазах окружающих. Соответственно, в системе отношений "индивид — группа" типичными являются такие моральные проявления как ответственность, дисциплина, взаимопомощь, отчуждение и т.п.

В системе отношений "человек — общество" нравственная сторона связана, преимущественно, с действиями индивида, поскольку общество, как правило, предстает в глазах своих членов через интересы и статусы социальных групп, к которым они принадлежат. В этой системе отношений типичными являются такие нравственные отношения, как патриотизм, массовый энтузиазм, уважение к власти (или неуважение — смотря какая власть). Может ли человек обижаться на общество В принципе, да, когда считает, что нарушены его гражданские права или пострадало его человеческое достоинство. Но в каждом таком случае действия общества не направлены на данную конкретную личность. В лучшем случае они адресованы конкретным социальным группам.

Более того, сами эти действия, практически; никогда не преследуют моральные цели. Это, обычно, экономические, политические, юридические и тому подобные меры. Но моральный эффект налицо. Он выражается в виде переживание конкретным лицом безличного действия условного субъекта, именуемого обществом (часто отождествляются с государством). Эту особенность надо иметь ввиду, когда в данной группе нравственных отношений анализируются такие явления как гражданское неповиновение или героизм, патриотизм или национализм и т.п.

Вся совокупность моральных действий и отношений регулируется и отражается моральным сознанием. Фундаментом нашей нравственности безусловно, является представление о добре» зле и долге. Они достаточно сильно отличаются у разных народов, социальных групп и индивидов. Но в то же время, существует инвариант этих представлений, связанный с общечеловеческими ценностями. Примером таких общезначимых представлений могут служить десять заповедей христианской религии. Впоследствии в разные времена в разных документах люди пытались договориться об общих ценностях, посягательство на которые являлось злом, а сохранение—добром.

В проблеме добра, зла и долга следует помнить о двух принципиальных моментах. Первый — то, что для одного человека является добром, для другого оказывается злом. С этим парадоксом связан принцип наименьшего зла, лежащий в основе принципа сберегательного лечения в медицинской этике и деонтологии.

Второй — понятие долга неразрывно связано с представлениями о возможностях человека. "Должен, подразумевает способен", — говорил Эммануил Кант.

Наиболее полно диалектика добра, зла и долга выражена в так называемом "золотом правиле нравственности", впервые сформулированном в Библии, затем неоднократно обыгран ном разными мыслителями и получившем обстоятельное объяснение у того же Канта, предложившего его под названием категорического императива: "Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе".

Из представлений о добре, зле и долге вырастают представления о моральных качествах людей. Понятие "хороший человек" общезначимо хотя каждый вкладывает в него, видимо, собственный смысл. Но дальше уже идет конкретизация и оценки приобретают более субъективный характер: честный, порядочный, благородный веселый, хороший семьянин, завистливый, сговорчивый, безответственный и т.д. Все моральные качества — парные. Если есть положительное (желаемое) качество, то есть и его антагонист.

Более общими, по отношению к моральным качествам, являются нравственные принципы. Принципы —это наиболее общие установки которыми человек руководствуется в течении всей жизни. Раз выработавшись (примерно к 14-Тпмирязева годам) моральные принципы уже практически, не поддаются пересмотру. В этом заключается одна из проблем человеческого общения: невозможность отказаться от собственных принципов люди часто воспринимают как необходимость навязать их всем остальным Следует помнить, что становление моральных принципов связано не столько с конкретными' сугубо индивидуальными условиями жизни сколько с объективной необходимостью взаимодействия. Мораль существует для того, чтобы люди могли находить общий язык, поэтому общее в ней гораздо важнее индивидуального.

Самым общим нравственным ориентиром является идеал. Хорошо сказал Лев Толстой: "Если нравственный идеал — это предел, к которому человек всегда стремиться, но которого никогда не достигнет, то норма — это предел, ниже которого он не имеет права опуститься". Идеал действительно недостижим, на то он и идеал. Но если бы его не было, жизнь потерял бы смысл. Для одних нравственным идеалом является реальный человек, которому они стремятся подражать, для других — литературный или киногерой, но больше всего таких, которые создают идеал сами из комплекса наиболее желательных черт, которые они хотели бы в себе выработать.

Но главными структурными компонентами морального сознания, в которых со всей очевидностью реализуются функции морали, выступают нормы и оценки. Мы уже сказали словами Толстого о том, что такое норма. Теперь надо добавить, что нравственные нормы возникают только в результате длительного опыта совместной жизни людей в обществе. В них закрепляется то, без чего общество бы развалилось. Сюда относятся, прежде всего, нормы поведения в группе, отношение к родителям и детям, отношение к труду, собственности, власти и т.д. Практически, все

наши действия строго регламентированы общепринятыми нормами, но мы этого часто не замечаем, поскольку они усваиваются на уровне подсознания. Отступление от нормы влечет ля собой санкции со стороны группы. Они, как уже говорилось, носят неформальный характер. Но потерять доверие и доброжелательность людей, а то и быть исключенным из группы — это слишком страшное наказание, поэтому нормы соблюдаются не только подсознательно или добровольно, но и из страха перед санкциями.

Следует отметить отличие между моральной и психической регуляциями. Казалось бы, психическая регуляция, обусловливающая спонтанное поведение, должна быть сильнее нормы, навязанной извне. Но эксперименты в области нейрофизиологии и психологии показывают, что моральная регуляция оказывается сильнее. Очевидно, это обусловлено тем, что в данной ситуации у человека сохраняется свобода выбор и он может использовать сознание для принятия решения.

Человек не является рабом норм не только потому, что у него всегда есть выбор: следовать норме или нет. Он свободен в поле нравственности еще и потому ,что нормы не распространяются на область чувств, а только на действия, Можно ненавидеть человека и даже желать ему смерти, но если это никак не отражается на поступках, то он не несет никакой моральной ответственности за эти мысли и переживания. То, как человек выполняет нормы, фиксируется в оценках его поведения. Оценка в морали» Как уже указывалось, носят неформальный характер. Они представляют собой соотнесение реальных поступков с нормами, нравственными ' качествами (желаемыми) моральными принципами и, наконец, с идеалом. Шкала оценок четко распределяется в категориальном поле “добро — зло”, при этом оценки служат установкой последующих нравственных действий, структура, характер и содержание оценок всегда связаны с определенной системой ценностей усвоенной человеком.

Для закрепления данной темы постарайтесь ответить на следующий вопрос:

1. Какими моральными качествами, на Ваш взгляд, должен обладать врач ?

2. Какие нравственные трудности существуют в деятельности медицинских коллективов, учитывая сложную структуру (врачи, администрация, средний и младший мед. персонал) ?

Испытывали ли Вы на себе действие моральных санкций ?

4. Чем отличаются правила медицинской деонтологии от норм общечеловеческой морали ?