- •1. Сущность и содержание теории управления

- •1.1. Понятие, объект и предмет исследования теории управления

- •1.2. Цели и функции теории управления

- •1.3 Теоретические основы управления

- •1.4 Современные проблемы управления

- •2. Эволюция управленческой мысли

- •2.1. Этапы развития теории управления

- •2.2 Школы управленческой мысли

- •2.3. Новая управленческая парадигма

- •2.4 Проблемы менеджмента в условиях перехода к рыночным отношениям

- •Тема 2. Эволюция управленческой мысли

- •Задание № 1

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Глава IV

- •7.1 Возникновение науки об управленческих решениях

- •7.2 Функции решения

- •7.3 Типология управленческих решений.

- •7.3 Условия и факторы качества управленческих решений

- •Процесс разработки, принятия и реализации управленческого решения

- •Факторы, определяющие качество и эффективность управленческих решений

- •Классификация (типология) управленческих решений

- •7.5 Требования, предъявляемые к управленческим решениям

- •7.6 Организация контроля за выполнением решения

- •7.7 Руководитель в процессе принятия и реализации решений

- •7.8 Применение руководителями научных подходов к менеджменту.

- •7.8 Модели процесса разработки управленческих решений.

- •7.9 Организация и алгоритм процесса разработки управленческого решения

- •7.9 Принятие решений в государственном и муниципальном управлении

- •8.1 Функции коммуникации

- •8. 4.1. Зарождение идеи

- •4.2 Кодирование и выбор канала

- •8. 4.3 Передача

- •8. 4.4 Декодирование

- •8.5 Способы совершенствования коммуникационных процессов в организации.

- •8.6 Развитие отношений с обществом

- •9.1 Кадровая политика

- •9.2 Государственная кадровая политика

- •9.3 Кадровая политика предприятия

- •9.4 Концепция кадровой политики

- •Примеры кадровой политики

- •9.5 Формирование кадровой политики

- •9.6 Реализация кадровой политики

- •9.7 Разработка кадровой политики

- •9.8 Стратегия кадровой политики

- •9.9 Цель кадровой политики

- •9.10 Типы кадровой политики

- •10.1 Типы руководителей

- •10. 2 Управление организацией

- •10.3 Стили лидерства и управления в организации

- •10.4 Организация коллективной работы

- •11.1 Сущность эффективности управления

- •11.2 Критерии и показатели эффективности управления

- •11.4 Влияние культуры на организационную эффективность

Глава IV

Функции управления

Сущность и объективные предпосылки развития функций управления. Классификация функции управления. Содержание функций управления

Сущность и объективные предпосылки развития функций управления.

Изучение процесса управления с точки зрения его функций - это ключ к раскрытию содержания управленческой деятельности, позволяющий на ряду с прочим сформировать структуру и организацию системы управления. В самом общем виде категория "функция управления" выражает содержание (направленность) управленческого воздействия на объект управления, управляемую систему. Эта категория широко используется в теории и на практике. Функции управления определяют специфику деятельности, направленной на организацию мероприятий по управлению объектом - социально-экономическими процессами. Смысл функций управления зависит от контекста, в котором рассматривается управленческая деятельность. В любом случае функции управления всегда выражают содержание управленческого воздействия, т. е. сущность управленческих отношений. Функции управления - это проявление его сущность в действии. Комбинация функций лежит в центре системы управления (схема 2).

Возникновение функций управления - результат кооперации и разделения управленческого труда, позволивший существенно увеличить его продуктивность. Степень разделения общественного труда всегда являлась ведущим фактором развития общества. "Величайший прогресс в развитии производительной силы труда и значительная доля искусства, умения и сообразительности, с каким он направляется и прилагается, - писал в свое время А. Смит, - явились... следствием разделения труда"1. Для простого труда было достаточно общего управления. Однако в процессе развития производства простое кооперированное звено специализируется, что создает условия и предпосылки для выделения специализированных видов управленческой деятельности - функций управления. Такая специализация создает условия для осуществления управленческой деятельности более квалифицированно и более эффективно. Один из первых исследователей функций управления, не дал четкого определения функции управления - Файоль А. выделил следующие из них: предвидение, планирование, организацию, координацию, контроль. В американской школе управления наиболее распространено признание четырех основных функций управления, к которым относятся: планирование, организация, стимулирование, контроль. Российская школа управления выделяет следующие основные функции: целеполагание, анализ, прогнозирование, планирование, организацию, координацию, мотивацию, учет и контроль, коммуникацию, принятие решений

При практическом осуществлении той или иной функции управления используются определенные наборы средств воздействия на объекты управления.

Общее признание в теории управления получили следующие основные положения:

-выделение в управлении отдельных функций - это объективный процесс, обусловленный развитием производства и усложнением его управления;

-естественно-научной основой формирования и развития функций управления является разделение общественного труда вообще и в сфере управленческой деятельности в частности;

-движущей силой трансформации функций управления на всех этапах общественного развития была и остается необходимость повышения эффективности управленческого труда и управляемой системы. Важно отметить, что функции управления объективно обусловлены управляемой (объект управления) и управляющей (субъект управления) подсистемами, действующими законами науки управления, используемыми принципами управления и сложившимися в системе управления отношениями. Выбор и совершенствование организационной структуры управления, организация управления и особенно разделение управленческого труда, использование методов и средств управления, информационных технологий, подготовка и расстановка кадров и др. осуществляются в зависимости от состава и содержания функций управления. В совокупности функции управления представляют собой содержание процесса управления и отображают характер труда персонала управления. Функция управления подчиняется логическому алгоритму, четкой последовательности регламентированных действий. Таким образом, функции управления - это специфические виды управленческой деятельности, обособившиеся в процессе разделения управленческого труда, выражающее его содержание в действии и направленные на достижение поставленной цели.

Классификация функций управления

А. Файоль обозначил совокупность выделенных им функций (предвидение, планирование, организация, координация, контроль) административной функцией. Последующие поколения исследователей функций управления предлагали самые различные признаки (критерии) их классификации. При всем многообразии подходов общим является то, что: а) необходимо различать функции управления, функции органов управления и функции управленческого персонала, б) функции управления первичны и являются исходными для определения функций органов управления и управленческих кадров; в) все функции управления взаимосвязаны, взаимообусловлены и отражают внутреннюю логику формирования системы управления. Поскольку управление - это процесс непрерывных, взаимосвязанных, целенаправленных управленческих воздействий, то необходимо и достаточно выделять следующие функций управления: анализ, целеполагание, прогнозирование и программирование, планирование, принятие решений, организация, координация, мотивация и стимулирование, коммуникация, учет и контроль.

Содержание функций управления

Анализ - управленческая деятельность познавательного характера. Это необходимая и исходная предпосылка принятия управленческого решения. Сущность анализа заключается в выявлении причинно-следственных связей в системе управляемого объекта и определение методов воздействия на эти связи в целях повышения эффективности его функционирования и развития. Анализ предшествует выполнению всех основных функций управления, которые базируются на нем, черпают в его результатах информацию, причинно-следственные связи, закономерности, оценки, прогнозы и т.п.

Планирование (в широком смысле слова)- это управленческая деятельность, которая интегрирует в себе функции целеполагания, прогнозирования (включая анализ), принятия решений.

Целеполагание - это исходный пункт управленческих воздействий. Прогнозирование (от греч. prognosis - предвидение, предсказание) - вероятностная оценка развития объекта управления в будущем, научно обоснованное суждение о возможном состоянии объекта управления в будущем при различных вариантах изменения метапространства.

Планирование (в узком смысле) представляет собой деятельность по разработке системы мер, направленных на достижение поставленных целей, включая ответы на вопросы: что должно быть сделано? К какому сроку? Какие ресурсы предстоит задействовать? Что необходимо получить в результате? Кто за это отвечает?

На микроуровне (фирма, организация) результатом планирования выступает система бизнес-планов, краткосрочных оперативных программ, содержащих прогнозируемые плановые показатели и конкретные меры по их достижению. На макроуровне планирование (индикативное) является важнейшей формой государственного регулирования развития объектов управления.

В более общем плане функция планирования отвечает на три основных вопроса:

1. В каком состоянии находится объект управления в настоящее время?

2. Куда он должен двигаться?

3. Как обеспечить движение к поставленной цели?

Следует отметить, что содержание функции "планирование" менялось во времени. В дореформенный период в нашей стране ключевым управленческим звеном было планирование. Разрабатывались системы народно-хозяйственных планов: пятилетние, комплексные и другие. Затем приоритетным стало программирование, разработка программ. Программы разрабатывались вначале на общегосударственном уровне, затем на региональном и муниципальном, в том числе долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные комплексные социально-экономические. Директивное планирование потеряло свое значение.

Функция планирования остается важным инструментом управления и в условиях рыночной экономики. Как уже отмечалось, каждая функция управления реализуется в тесном взаимодействии с другими функциями. Это наглядно прослеживается в планировании, которое немыслимо без определенных организационных форм, без необходимой увязки показателей (элемент координации), без анализа, учета и контроля отклонений от намеченной цели.

Принятие решений - это управленческая деятельность по выбору субъектом управления для осуществления на практике (органом, должностным лицом) того или иного варианта поведения управляемых. По сути, управленческое решение - это властный императив, обязательный для исполнения или реализации. Такое управляющее воздействие весьма обстоятельно реализуется в процессах планирования, однако без нее невозможно обойтись и при осуществлении других функций управления. При этом решение имеет форму конкретного предписания к действию для объекта управления (приказ, план, инструкция и т. д.).

Организация - это управленческая деятельность, обеспечивающая четкое упорядочение процесса управления в целом, распределение как функций исполнения управленческих решений, так и собственно функций управления. Организация обеспечивает основу рационального построения каждого конкретного органа управления, определения компетенции его структурных подразделений.

Координация - это управленческая деятельность, заключающаяся в обеспечении взаимосвязи и согласованности субъектов, объектов и процессов труда во времени и в пространстве. Координация создает условия для пропорционального и непрерывного функционирования системы управления за счет установления непрерывных связей между отдельными подразделениями организации и исполнителями.

Мотивация (и стимулирование) - это управленческая деятельность, осуществляющая цёленаправленное воздействие на структуру мотивов (предметов потребностей, интересов) участников процесса исполнительской и управленческой деятельности и с помощью адекватных мотивам стимулов побуждающая творчески решать поставленные задачи, достигать лучших конечных результатов. Реализация этой функции управления позволяет раскрыть потенциальные возможности персонала управления и повысить степень их использования.

Коммуникация - управленческая деятельность по сбору и обработке информации, организующая обмен информацией и направленная на достижение эффективного информационного взаимодействия как внутри организации, так и между организацией и ее внешней средой. В более узком смысле это деятельность по управлению коммуникационными проблемами организации. Термин "коммуникация" используется также для обозначения совокупности приемов, методов, процедур, технологий, обеспечивающих эффективное информационное и эмоциональное взаимодействие между организацией и целевыми группами общественности. В связи с тем, что субъект и объект управления представляют собой тип структурированных отношений между людьми, эффективность управления в значительной степени зависит от качества коммуникационной системы.

Контроль - это управленческая деятельность, позволяющая выявлять и исправлять и предупреждать отклонения достигнутых результатов от намеченных параметров, целей. Контроль представляет собой наблюдение за объектом и процессами с целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и необходимому состоянию, предусмотренному законами, другими нормативными актами, а также программами, планами. Он позволяет осуществлять корректирующие воздействия на объект управления, обеспечивает эффективную реализацию поставленной цели. Контроль - важная функция реализации властных полномочий. Особая роль контроля как функции управления обусловлена тем, что он служит средством осуществления обратных связей, своевременного принятия мер воздействия на управляемый объект, изменения планов или поставленных целей.

Регулирование - это управленческая деятельность по поддержанию режимов функционирования управляемой социально-экономической системы в сфере действия объективных законов и целей объемлющей (управляющей) системы, а также по обеспечению условий проявления объективных процессов и тенденций, достижения целей управляющей системы. В процессе регулирования вырабатываются средства воздействия и механизмы реализации взаимодействия государственных и рыночных регуляторов. Данная функция адаптирует менеджмент к устанавливаемым государством параметрам, таким, как налоги, процентные ставки, тарифы, валютный курс, и обеспечивает реагирование на изменения макроэкономических параметров: уровня занятости, уровня инфляции, изменения динамики валового внутреннего продукта. Содержание функции регулирования по уровням менеджмента изменяется в зависимости от уровня управления (например, уровень филиала или цеха). Чем выше уровень, тем в большей степени данной функции свойственна деятельность по обеспечению непрерывности производственных и обслуживающих процессов, поддержание движения материальных, трудовых, информационных, финансовых потоков. В то же время через эту функцию проявляется непосредственная связь разных видов социального управления. Регулирование организации можно рассматривать как часть системы государственного регулирования социума в целом, но данная функция имеет и самостоятельное содержание.

Обеспечение корпоративности - эта относительно новая функция управления включает в себя виды деятельности по формированию атмосферы фирмы, ее социально-психологического климата, обеспечивающего решение проблемы удовлетворенности персонала своим трудом, общением, совместной работой с коллегами и непосредственным руководителем. Предусматривается также формирование корпоративной системы целевой ориентации и целевой направленности, что обеспечивается через воспитание и убеждение, осознание общности идей и интересов. Вся эта деятельность ориентирована не только в внутрь фирмы, организации, но и вовне ее.

Осуществление этой функции предполагает формирование корпоративной культуры, которая призвана способствовать широкому участию персонала в творческих процессах разработки и принятия управленческих решений.

С учетом специфики отраслей хозяйствования функции управления могут реализоваться в том или ином объеме различными субъектами управления в зависимости от сложившихся условий и моделей управления. При этом в рыночных условиях закрепляются не только функции, но и ресурсы, расходы, связанные с их реализацией. Полнота реализации функций управления прямо зависит от их ресурсного обеспечения.

Дифференциация функций управления по уровням управления в различных странах весьма значительна. Процесс реализации функций по составу и полноте можно проследить, например, на основе анализа структуры государственных расходов в США, где на реализацию функций управления на национальном уровне приходится 58,2% государственных расходов, на региональном - 17,3%, и на местном - 24,6%.

Выводы 1. Выделение функций управления в процессе разделения управленческого труда - объективно обусловленное необходимостью оптимизации управления. 2. Функция управления - это специфический вид управленческой деятельности, выражающая содержание воздействия на объект управления и направленная на достижение поставленной цели. 3. Содержание любой функции управления состоит в определении состава мероприятий (действий), направленных на оптимизацию процесса управления. 4. Функции управления весьма многогранны: анализ, целеполагание, прогнозирование и программирование, планирование, организация, координация, мотивация и стимулирование, коммуникация, учет и контроль. Все они взаимодействуют друг с другом, имеют своими объектами воздействия как исполнительскую, так и собственно управленческую деятельность. 5. Логическая последовательность выполнения работ, определяемая функциональной структурой управленческого процесса, составляет сущность технологии управления. 6. Система управления - это такая система, в которой реализуются функции управления. Контрольные вопросы и задания

Что такое функции управления?

В чем состоит естественно-научная основа выделения функций управления?

Объясните, почему функции управления занимают ключевое место среди других категорий науки управления?

Какие различия существуют между функциями управления, функциями органов управления и функциями персонала управления?

По каким основным признакам можно классифицировать функции управления?

Дайте характеристику основных функций управления и покажите влияние на них специфических факторов, особенностей конкретных управляемых систем.

Список литературы

Современное управление: Энциклопедический справочник: В 2 ч. М., 1997. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1998. Общий и специальный менеджмент / Под общ. ред. АЛ.Га-поненко, А.П.Панкрухина. М., 2000. Лтаманчук Г.В. Государственное управление. М., 2000. Теория управления социалистическим производством / Под ред. О.В.Козловой. М., 1979. Основы научного управления социально-экономическими процессами. М., 1989. ФайольА. Учение об управлении. Рязань, 1924. Фишер С.,Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М., 1993.

Лекция № ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Общенаучные методы составляют в своей совокупности тот фундамент, на котором возводится многоуровневое и многогранное сооружение более конкретных, специфических методов, применяемых в теории и практике управления.

Управление в обществе как вид деятельности уже давно существует в форме синтеза науки и искусства, причем удельный вес научных знаний постоянно возрастает. Вместе с тем и само искусство управления качественно изменяется в новых условиях, насыщаясь новыми формами, ассоциациями и представлениями.

Искусству управления любой руководитель обучается всю жизнь, как совокупности определенных подходов и приемов. Постепенно те или иные правила, нормы управления, которым обучается руководитель (менеджер), выкристаллизовываются и превращаются в своды правил, закрепляются в законах и обычаях.

Метод - сознательно и последовательно применяемый способ достижения намеченной цели.

Метод управления - совокупность способов и приемов воздействия субъекта управления посредством своей дельности на управляемый объект для достижения поставленной цели.

Чтобы управление было эффективным, очень важно применять системную методологию, методы системного подхода к организации управленческой деятельности. Поскольку общество, любая его сфера, организация, группа, личность функционирует и развивается в качестве системы, постольку лишь применение системного подхода позволяет правильно понять сущность любого социального объекта, без чего невозможно осуществлять эффективное управление им.

Управление всегда связано с решением проблемы, возникшей в процессе функционирования управляемой подсистемы. Поэтому субъект управления (управляющая подсистема), применяя системный подход, получает возможность выявить всю совокупность условий, причин и факторов, приведших к возникновению данной проблемы и ее составных частей, возможные пути и средства ее разрешения. Обычно все многообразие управленческой деятельности сводят к двум основным процессам: к управлению вещами и к управлению людьми.

Поэтому важнейшее значение в процессах управления приобретает умение руководителя работать с людьми, а это предполагает хорошее знание и применение методов управления.

Основу системы методов, используемых в управлении, составляет общенаучная методология, предусматривающая системный и комплексный подходы к решению проблем, а также применение таких методов, как моделирование, экспериментирование, конкретно-исторический подход, экономико-математические и социологические измерения и т.д. Специфика управления как вида деятельности оказывает существенное влияние на формы, масштабы и результативность применения общенаучных методов.

Системный подход применяется как способ упорядочения управленческих проблем, благодаря которому осуществляется их структурирование, определяются цели решения, выбираются варианты, устанавливаются взаимосвязи и зависимости элементов проблем, а также факторы и условия, оказывающие воздействие на их решение.

Комплексный подход является специфической формой конкретизации системности, так как его основу составляет рассмотрение проблем управления в их связи и взаимозависимости с использованием методов исследований многих наук, изучающих эти же проблемы. И если системный подход представляет собой в первую очередь способ видения объекта или проблемы, то комплексность — это форма междисциплинарной интеграции и кооперации управленческой деятельности.

Моделирование имеет обширную сферу применения в процессах управления, где решаются сложные проблемы, требующие системного и комплексного подходов. Решение таких проблем немыслимо без применения моделей, под которыми понимается их представление в форме, отражающей свойства, взаимосвязи, структурные и функциональные параметры системы, существенные для целей решения. Моделирование обычно осуществляется в несколько этапов, на которых уточняется постановка задачи, конструируется модель, проводится ее теоретический и (или) экспериментальный анализ на достоверность и после практического применения и анализа полученных данных осуществляется (в случае необходимости) корректировка с целью введения дополнительных факторов и данных, ограничений, критериев и т.п.

Классификация включает следующие методы управления:

- административные (организационно-распорядительные);

- экономические;

- социально-психологические;

Такое деление методов в известной мере условно, так как абсолютно четко обособить каждый из них не представляется возможным: они взаимопроникают и имеют немало общих черт, то же время присущие им различия в способах воздействия на объекты управления позволяют рассматривать каждый из методов в отдельности.

Особую остроту проблема методов управления приобретает в обстановке перехода к рыночным отношениям. Важнейшими отличительными чертами создаваемой в России рыночной экономики является переход от преимущественно административных к преимущественно экономическим методам управления.

Административные методы. Деятельность по управлению невозможна без разумного применения административных методов (которые нередко называют организационно-административными или организационно-распорядительными). С их помощью формируются основные системы управления в виде устойчивых связей и отношений, положений, предусматривающих права и ответственность подразделений аппарата управления, отдельных работников.

Административные методы реализуются путем прямого воздействия руководителей, собственников на подчиненных. Оно может осуществляться на основе заключенных договоров, через административные приказы и распоряжения, различные положения, правила, нормативы и другие документы, организационно регламентирующие деятельность подчиненных лиц, их четкую работу, обеспечивающие надлежащую дисциплину и ответственность.

Формы и масштабы применения административных методов определяются задачами управляющего органа, уровнем организации производства, квалификацией и культурой работников, принимающих решения. Чем полнее представлены эти параметры, тем меньше потребности в административном вмешательстве.

В современных условиях применение административных методов предполагает предварительный анализ материалов, дающих полное, достоверное представление о состоянии управляемого объекта, и несовместимо с каким бы то ни было волюнтаризмом.

Экономические методы. Потребность в экономических методах управления закономерно и существенно возрастает, поскольку в условиях развития частного предпринимательства не всегда возможно и разумно решать с помощью директивного воздействия сложную совокупность задач удовлетворения растущих потребностей населения.

Сущность экономических методов - в воздействии на экономические интересы потребителя и работников с помощью цен, оплаты труда, кредита, прибыли, налогов и других экономических рычагов, позволяющих создавать эффективный механизм работы. Экономические методы основываются на использовании стимулов, предусматривающих заинтересованность и ответственность управленческих работников за последствия принимаемых решений и побуждающих работников добиваться инициативного осуществления поставленных задач без специальных на то распоряжений.

Особенности экономических методов управления состоят в том, что они:

-базируются на некоторых общих правилах поведения, дающих возможность маневрировать ресурсами, тогда как административные характеризуются конкретно-адресными заданиями, ориентированными на достижение целей управляемой системы путем формирования ее четкой структуры, создания условий для подготовки, принятия и реализации решений (хотя некоторые общие правила, касающиеся, например, методики разработки бизнес-планов, режима работы и другие, могут предусматриваться директивными актами);

-оказывают на производителей и потребителей косвенное воздействие, посредством системы отношений учитывают интересы коллектива и отдельных работников (административные методы по своей природе не способны столь полно и непосредственно ориентироваться на экономические интересы объектов управления);

-непременно предполагают самостоятельность предприятия на всех уровнях при одновременном возложении на него ответственности за принимаемые решения и их последствия (в отличие от административных методов, предполагающих значительную долю ответственности вышестоящих органов, принимающих решения);

-побуждают исполнителей к подготовке альтернативных решений и выбору из них наиболее соответствующих интересам коллектива (административные распоряжения большей частью однозначны, требуют обязательного, точного исполнения).

Экономические методы управления должны занять и неизбежно займут доминирующее положение. Это необходимо для обеспечения нормальных условий функционирования ассоциаций, союзов, предприятий в новых условиях хозяйствования. Одновременно сокращается число звеньев управления.

При умелом использовании экономических методов управляющие органы в условиях рынка легче преодолевают инертность в реализации своих задач, обусловленной отсутствием соответствующей экономической заинтересованности в оперативном удовлетворении меняющихся потребностей. Усиливается самоконтроль, до минимума снижается необходимость в административном контроле, который сосредоточивается, если в том есть потребность, конечных результатах обслуживания населения.

Чем шире применяются экономические методы, тем большее число вопросов решается непосредственно в основных звеньях управления, ближе к источнику информации. В прошлом в условиях необоснованно широкого применения административных методов нередко на высоких уровнях управления принимались решения, которые по своему содержанию входили в компетенцию нижестоящих звеньев управления. В результате замедлялся процесс принятия решений и не обеспечивалась требуемая оперативность управления, снижались его компетентность и качество.

Использование системы экономических методов на государственных предприятиях даст должный эффект только в том случае, если принцип прибыльности ведения хозяйства будет охватывать все звенья организационной структуры управления, образуя замкнутую систему с распределением материальной ответственности между всеми ее звеньями.

Цель социально-психологических методов управления - познание и использование законов психической деятельности людей для оптимизации психологических явлений и процессов в интересах общества и личности. В этом состоит единство, тесная связь и взаимообусловленность социальных и психологических методов управления. Однако между ними существует и различие: при помощи социальных методов осуществляется управление отношениями в группах и между группами; при помощи психологических - управление поведением индивида и межличностными отношениями в группе.

Цель психологических методов - создание морально-психологического климата, способствующего активизации деятельности индивида и повышения степени удовлетворенности процессом труда в коллективе, на предприятии.

Объектом психологических методов на уровне предприятия является индивид, субъектом - руководитель.

К психологическим методам относятся:

-методы формирования и развития трудового коллектива с учетом психологической и социально-психологической совместимости;

-методы гуманизации отношений между работниками и руководителями, соответствующие принципам социальной справедливости: стиль руководства, этика и культура управления;

-методы психологического побуждения (мотивации), формирующие у работников инициативу, предприимчивость, стремление к высокопроизводительному труду;

-методы профессионального отбора и обучения ориентированы на соответствие психологических характеристик человека выполняемой работе.

Выбор методов во многом определяется компетентностью руководителя, организаторскими способностями, знаниями в области социальной психологии.

Познание социально-психологических и индивидуальных особенностей исполнителей дает руководителю возможность сформировать и принять оптимальный стиль управления и тем самым обеспечить повышение эффективности деятельности предприятия за счет улучшения социально-психологического климата и повышения степени удовлетворенности трудом.

Большой класс задач управления решается с применением экономико-математических методов — еще одного важного методического инструментария, сформировавшегося на стыке экономики с математикой и кибернетикой. Теоретические основы экономико-математических методов как нового научного направления были заложены российскими учеными B.C. Немчиновым, Л.В. Канторовичем и В.В. Новожиловым, которые не только разработали методологию экономико-математического моделирования и методы количественных подходов к социально-экономическим процессам, но и способствовали распространению практики их применения.

Экспериментирование как метод, с помощью которого можно сравнительно быстро решать многие управленческие проблемы, получает все большее признание среди руководителей и менеджеров. Многие управленческие нововведения, связанные с проводимыми в стране реформами, требуют экспериментальной проверки. В самом общем виде эксперимент можно трактовать как научно поставленный опыт, проводимый на базе разработанной методики подготовленными специалистами с целью проверки тех или иных гипотез, нововведений и изменений в системе управления предприятием.

Ценность управленческого экспериментирования состоит не только в его практической направленности на решение проблем управления, но и в том, что оно служит источником новых идей, гипотез, теоретических положений, т.е. позволяет комплексно подойти к исследованию проблем теории и практики управления.

В изучении и решении проблем управления важная роль отводится конкретно-историческому подходу, в соответствии с которым каждое явление должно рассматриваться в динамике. В развитии любого объекта управления можно выделить стадии его жизненного цикла: проектирование и создание; рост; зрелость; завершение. Очевидно, что цели, а следовательно, и проблемы управления на этих стадиях различаются, и довольно существенно. Это вызывает необходимость выбора из всего арсенала методов наиболее соответствующих объективным условиям, отражающим циклическое (или «возрастное») состояние объекта. Поэтому при анализе проблем, связанных с управлением, важны такие параметры, как время образования организации и основные события развития (роста, объединения, разукрупнения, приватизации и т.д.). Если объект создается заново, необходимо ознакомиться с перспективами его развития, намерениями о формах интеграции с другими компаниями и т.д.

Методы социологических исследований используются в решении проблем, связанных с работающими, их ролью в возникновении отклонений от запланированных целей, в выборе направлений действий и заинтересованностью в выполнении намеченного плана мероприятий. Социологические исследования проводятся путем сбора и обработки информации о потребностях и интересах персонала организации, о характере взаимоотношений между людьми и группами, о типе культуры, сложившемся под воздействием структурного состава кадров и других факторов развития организации. С этой целью широко применяют интервью и анкетные опросы, наблюдения и самонаблюдения, изучение документов и факторов группового поведения и др. Все это дает необходимую информацию, на основании которой можно прогнозировать реакцию персонала организации на те или иные решения, а также управлять поведением как отдельных индивидов, так и групп людей, чтобы обеспечить их реализацию.

Общенаучная методология составляет фундамент, на котором строится сложное здание арсенала методов управления. Подходы, способы, приемы, с помощью которых осуществляются различные виды управленческих работ, носят название конкретных, или специфических, методов. Они характеризуются большим разнообразием, отражая множественность, различную сложность и состав управленческих задач, решаемых менеджментом.

Лекция № 7 Методология и организация процесса разработки управленческого решения

Каждый человек принимает ежедневно решения различного характера и делает это в большинстве случаев без особой подготовки на уровне здравого смысла. Решение – это результат мыслительной деятельности человека, приводящий к какому-либо выводу или к необходимым действиям, например, полное бездействие, разработка какого-либо действия или выбор действия из набора альтернатив и его реализация. Решение может быть направлено на достижение разовых результатов, на создание постоянно идущих процессов, поддержание идущих процессов, на прекращение какой-либо деятельности. На разработку и реализацию решений оказывают влияние множество факторов, в том числе личностные качества человека, отношение в его семье, религия и др. В простых случаях результаты чаще всего соответствуют ожиданиям, а в сложных могут и не соответствовать целям решения. Особенно это касается разработки и реализации решений в организациях, формирование и развитие которых проходит в условиях постоянно меняющихся параметров внешней и внутренней среды.

Например, введение новых технических, экологических стандартов и норм безопасности, усиление конкуренции и энергетического кризиса, увеличение конфликтов между администрацией и профсоюзами. Эти изменения идут постоянно, поэтому требуется оперативное регулирование деятельности организации со стороны руководителя. Регулирование достигается разработкой и реализацией многообразных решений, от качества и оперативности которых зависит эффективность деятельности организации.

Принятие решений – это осуществление выбора, производимое лицом, на то уполномоченным, на основе установленных правил и подходов, исходя из ряда имеющихся вариантов. Принятие управленческого решения – это система определенных действий, от результатов которых может зависеть вся судьба бизнеса и связанных с ним людей.

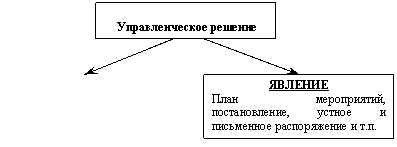

В самом общем виде под управленческим решением понимают:

- поиск и нахождение наиболее эффективного, наиболее рационального или оптимального варианта действий руководителя;

- конечный результат постановки выработки управленческого решения.

Приведенное выше определение управленческого решения является достаточно правильным для первоначального понимания сущности и содержания управленческого решения. Тем не менее, не всякое решение, разработанное и реализованное руководителем, является управленческим. Так, решения, связанные с технической стороной деятельности компании, например, решения, направленные на подведение итогов ее деятельности или оформление документации, не являются управленческими. Управленческим называется решение, принятое в социальной системе и направленное на:

- стратегическое планирование;

- управление управленческой деятельностью;

- управление человеческими ресурсами;

- управление производственной и обслуживающей деятельностью;

- формирование систем управления компании (методология, структура, процесс, механизм);

- управленческое консультирование;

- коммуникация с внешней средой.

Управленческое решение – развернутый во времени логико-мыслительный, эмоционально-психологический и организационно-правовой акт выбора альтернативы, выполняемый руководителем в пределах своих полномочий единолично или с привлечением других лиц. Термин «управленческое решение» представляет собой итог выбора менеджментом из всей совокупности имеющихся возможностей конкретного варианта действий, представляющего собой руководство для коллектива.

ПРОЦЕСС Поиск, группировка и анализ требуемой информации, разработка, утверждение и реализация

Рисунок – Схема управленческого решения