- •25.Психологические аспекты эффективного правотворчества.

- •26. Психология правопонимания и правосознания, психологическая детерминация правомерного поведения.

- •Психология взаимодействия людей в сфере гражданско-правовой регуляции.

- •Гражданско-правовой договор с психологической стороны.

- •Профессиограмма работника юридического труда.

- •Характеристика организационно-управленческой и воспитательной подструктуры юридического труда.

- •Общение в профессиональной деятельности юриста (коммуникативная подструктура).

- •Приемы доказывания и опровержения высказываний оппонента, используемые в юридической практике.

- •Предмет и задачи криминальной психологии.

- •Понятие личности преступника, психологические черты преступной личности, особенности ее формирования.

- •Психология девиантного поведения несовершеннолетних.

- •Психология преступного деяния, криминальные и криминогенные мотивы противоправного поведения.

- •Психологические особенности преступных групп различных типов и организованных преступных сообществ.

- •Психологические особенности жертв преступлений, основные закономерности их поведения.

- •Сущность судебно - психологической экспертизы, ее предмет, цели, задачи и компетенция.

- •Формулирование вопросов эксперту-психологу, основные ошибки.

- •1. Ошибки, связанные с неправильной формулировкой вопросов к экспертам (экспертного задания)

- •Виды спэ.

- •Основания, поводы назначения судебно - психологической экспертизы, процедура ее проведения.

- •Наиболее распространенные тестовые методики, применяемые при спэ.

- •Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, ее предмет, основания и поводы назначения.

- •Психология проведения отдельных следственных действий.

- •48. Психология допроса, особенности допроса в бесконфликтной ситуации и в ситуации конфликта.

- •2. Тактика допроса в конфликтных ситуациях.

- •Психология судопроизводства.

- •Психологические особенности оценки доказательств, установления истины составом суда и принятия решения судьей.

25.Психологические аспекты эффективного правотворчества.

Стартовым и системообразующим звеном правовой регуляции являются разработка и издание правовых норм – юридических законов. Общеобязательную силу может приобрести лишь та правовая норма, которая способна выполнять функцию социальной нормы, т.е. отвечать социальным потребностям общества и личности, соответствовать социально-психологическим механизмам человеческого поведения.

Стабильное правотворчество в ряде случаев должно предваряться пилотажными (предварительными) исследованиями, обеспечивающими получение первичной информации об эффективности предлагаемых правовых новаций. Необходима разработка теории эффективности норм права. Критерии эффективности норм закона неодинаковы в различных отраслях права. Так, для принятия уголовно-правовой нормы необходимо предварительное выяснение распространенности и причинной обусловленности запрещаемого деяния, объема социального вреда, наносимого этим деянием, возможности резкого сокращения распространенности этого деяния другими социорегулятивными средствами, подготовленности общественного сознания для принятия соответствующей нормы, возможности реализации вводимой нормы механизмом контроля над ее осуществлением. Особенно важно четкое представление целей, на достижение которых направлена вводимая правовая норма, четкое осознание того, какие формы человеческого поведения требуют расширения репрессий, а какие – их сужения, каковы психологические механизмы общепревентивного воздействия норм права.

Необходима разработка критериев и показателей эффективности норм права. При этом должны учитываться и социально-психологические механизмы соционормативного поведения. (Так, отсутствие свидетельского иммунитета, существовавшее в советском уголовно-процессуальном праве, обязывало даже ближайших родственников давать обвинительные показания в отношении друг друга. Однако эта норма содержала в себе «конфликт норм», она противоречила элементарным нравственным требованиям и в силу этого, как правило, не выполнялась. Подзаконная норма, принятая Министерством торговли об обязательной сдаче продуктовых остатков, не вошедших в норму утряски и усушки, ни разу никем не была выполнена.) Правовая норма может не действовать в силу дефектов практики ее применения. Престиж права, солидарность личности с принимаемыми законами, интернализация (присвоение) личностью защищаемых ими социальных ценностей, правовая социализация личности – таковы проблемы правовой психологии.

26. Психология правопонимания и правосознания, психологическая детерминация правомерного поведения.

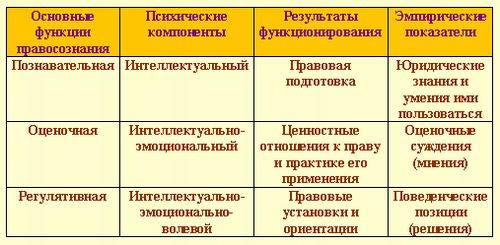

Правосознание – сфера сознания, связанная с отражением правозначимых явлений, совокупность взглядов и идей, выражающих отношение людей, социальных групп к праву и законности, их представления о должном правопорядке, о правомерном и неправомерном. Правосознание людей определяется правовыми устоями общества, практикой правоприменения, реальными условиями жизнедеятельности людей, нравственным опытом и традициями общества, системой распространенных оценочных отношений к правозначимым явлениям. Наиболее устойчивые нормативно-ценностные позиции личности образуют сферу ее правозначимых установок – вызывают стереотипную готовность к определенным действиям в правозначимых ситуациях.

Правосознание подразделяется на общественное, групповое и индивидуальное. Общественное правосознание – сфера общественного сознания, отражающая правозначимые явления общественного бытия; общественное правосознание взаимодействует с правовой идеологией – системой господствующих правовых идей, взглядов и установок, определяет направленность правотворчества и механизмы праворегуляции. В отличие от общественного правосознания групповое правосознание стихийно, зависит от узкогрупповых интересов, которые нередко противостоят общественным интересам. Групповое сознание может быть и асоциальным. ^ Индивидуальное правосознание еще более разнообразно. Оно в значительной мере определяется правосознанием малых -социальных групп, в которые включена личность, условиями ее бытового формирования. Индивидуальное правосознание отличается различными уровнями развития. ^ На элементарном уровне индивидуальное правосознание выражается в согласовании конкретной правозначимой деятельности с эмпирическим представлением о нормах правомерного поведения. Более высокие уровни правосознания проявляются при осознании сложных правовых ситуаций, правовых институтов, правового статуса человека в обществе. ^ Высший уровень индивидуального правосознания характеризуется совокупностью взглядов на правовую систему, осознанием социальной значимости права, оценкой его сущности, овладением правовой идеологией. Это концептуальный уровень правосознания. В повседневном поведении людей существенное значение приобретают модели поведения, которые люди создают на основе общих представлений о должном поведении. Индивидуальное правосознание проявляется в мотивах правозначимых поведенческих актов, особом структурно-личностном образовании – солидарности личности с правом или в правовом негативизме – отрицании правовых ценностей. Солидарность личности с правом означает, что правомерное поведение само по себе становится личностно принятой ценностью, самодовлеющим интересом личности. Реализация правовых норм в реальном поведении человека – сложный социально-психологический и индивидуально-психологический процесс. Однако не психологические процессы детерминируют человеческое поведение. Сознание регулирует поведение человека, но и само формируется условиями жизнедеятельности индивида. Правосознание нельзя рассматривать как некое обособленное психическое образование. Правосознание человека определяется его общей ценностной ориентацией в отношении общества, ее способностью к соционормативной саморегуляции. Дефекты правосознания – не столько «правовые пробелы», сколько негативное отношение к праву, противопоставление ему узкоэгоистических, своекорыстных интересов и устремлений индивида. Первопричина противоправного поведения – не «дефекты» правосознания, а те реальные жизненные условия, которые эти «дефекты» порождают.

Для успехов в формировании и совершенствовании правосознания группы необходимо понимать и учитывать структуру правовой психологии как особого социально-психологического образования. Психологические исследования позволяют выделить в ней следующие основные элементы: • правовая просвещенность группы и ее членов; • правовая осведомленность группы; • правовое общественное мнение в группе; • правовой климат группы; • правовой опыт группы.

Правопонимание — определённое представление о существе права.

Юридическое правопонимание. Для юридического типа правопонимания характерна та или иная версия различия права и закона. При этом под правом имеется в виду нечто объективное, не зависящее от воли, усмотрения или произвола законоустанавливающей власти, то есть определенное, отличное от других социальное явление.