- •Меркантилизм

- •Физиократы

- •Классическая школа политэкономики

- •Экономическая школа утопического и научного коммунизма

- •Марженализм

- •Неоклассическая школа

- •Кейнсианство

- •Экономическая школа Институционализма

- •Школа Неоконсерватизма (Школа Монетаризма)

- •Виды спроса:

- •Сущность рынка труда

- •Факторы влияющие на размер реальной заработной платы:

- •Структура банковской системы

- •Типы банковских систем

- •Факторы, обеспечивающие экономический рост

- •[Править]Пик

- •[Править]Спад

- •[Править]Дно

- •Мировая экономика

- •[Править]Международная торговля

- •[Править]Валютно-кредитные международные отношения

- •[Править]Бреттон-Вудская система

- •[Править]гатт

Сущность рынка труда

Рынок труда (рабочей силы) — важная многоплановая сфера экономической и экономико-политической жизни общества. На рынке труда получает оценку стоимость рабочей силы, определяются условия ее найма, в том числе величина заработной платы, условия труда, гарантия занятости, возможность получения образования, профессионального роста и т.д.

20.

Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. (ст.129 ТК РФ) Заработная плата (разг. зарплата) — денежная компенсация (об ином виде компенсаций практически неизвестно), которую работник получает в обмен за свой труд.

Право на оплату труда не менее минимального размера оплаты труда в России гарантировано Конституцией Российской Федерации.

Факторы влияющие на размер реальной заработной платы:

Величина номинальной заработной платы – чем выше номинальная, тем, как правило, выше реальная заработная плата. В реальности рост заработной платы номинальной может компенсироваться ростом цен.

Количество и ставки налогов – чем больше налогов и (или) выше их ставки, тем ниже реальная заработная плата и наоборот.

Уровень цен и товаров на товары и услуги – чем выше цены и тарифы, тем ниже реальная заработная плата и наоборот.

21.

Под рынком земли следует понимать не только куплю-продажу земли, но и предоставление ее в аренду, а так же весь рынок сельскохозяйственной продукции, на котором реализуются в той или иной форме отношения собственности на землю.

Особенностью земли как экономического ресурса является ее ограниченность. В отличие от капитала и труда земля неподвижна и является не мобильным, а специфическим фактором производства.

Земе́льная ре́нта — это цена, уплачиваемая за использование ограниченного количества земли и других природных ресурсов.

Абсолютная земельная рента — один из видов дохода от собственности на землю, плата собственнику за разрешение применять капитал к земле; уплачивается арендатором абсолютно со всех участков земли независимо от плодородия (отсюда название этого вида ренты).

Дифференциальная рента — дополнительный доход, получаемый за счет использования большей плодородности земли и более высокой производительности труда. Дифференциальная рента существует в двух формах: дифференциальная рента I и дифференциальная рента II. Источниками дифференциальной ренты I являются более производительный труд на относительно лучших и средних по плодородию землях, а также различия в местоположении участков земли по отношению к рынкам сбыта, транспортным путям и т. д. Дифференциальная рента II связана с дополнительными вложениями капитала в один и тот же участок, обеспечивающими получение добавочной прибыли. Дифференциальная рента возникла как результат ограниченности земли: цена производства сельскохозяйственного продукта определяется условиями производства не на средних и лучших участках, а на худших, т. к. продукт только лучших и средних участков недостаточен для покрытия общественного спроса. В результате образуется дополнительная прибавочная стоимость, представляющая собой разность между ценой производства на худших участках (общественная цена производства) и индивидуальной ценой производства на средних и лучших участках.

Монопольная рента - особая форма земельной ренты, образуется при продаже определенных видов сельскохозяйственных продуктов по монопольной цене, превышающей их стоимость.

22.

Рынок капитала. Важным элементом рыночной системы является рынок капитала и капитальных активов. Рынок капитала представляет собой совокупность материальных и денежных ресурсов, обращающихся на рынке и используемых в качестве факторов производства.

Капитал — это материальные и денежные ресурсы, используемые в производстве товаров и услуг. При этом главной его чертой является способность приносить доход. Капитал функционирует и в виде определенной суммы денег — денежный капитал, и как совокупность средств производства или капитальных активов — средств производства (производственный капитал), и как накопленный объем профессиональных знаний, производственного опыта (человеческий капитал).

Процентный доход (процент) – это доход на вложенный в бизнес капитал. В основе этого дохода лежат издержки альтернативного использования капитала (деньги всегда имеют альтернативные способы применения, например, их можно положить в банк, потратить на акции и т.п.). Размер процентного дохода определяется ставкой процента, т.е. ценой, которую банк или другой заемщик должен заплатить кредитору за пользование деньгами в течение какого-то периода.

Номинальная ставка – это текущая рыночная ставка процента без учета темпов инфляции. Реальная ставка – это номинальная ставка, скорректированная с учетом ожидаемых темпов инфляции.

Именно реальная ставка определяет решение о целесообразности (или нецелесообразности) инвестиций. Например, если номинальная ставка равна 40%, а ожидаемый темп инфляции – 50%, то реальная ставка составит: 40 – 50 = –10%

23.

Валовой внутренний продукт (Gross National Product) - это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в течение одного года.

Для расчета ВВП может быть использовано три метода:

по расходам (метод конечного использования);

по доходам (распределительный метод);

по добавленной стоимости (производственный метод).

Использование этих методов дает одинаковый результат, поскольку в экономике совокупный доход равен величине совокупных расходов, а величина добавленной стоимости равна стоимости конечной продукции, при этом величина стоимости конечной продукции есть не что иное, как сумма расходов конечных потребителей на покупку совокупного продукта.

24.

Национальный

доход ![]() -

это общая годовая стоимость произведенных

товаров и оказанных услуг, характеризующая

что прибавило производство в данном

году к благосостоянию общества. для

расчета национального дохода из чистого

национального продукта вычитают

сумму косвенных налогов на бизнес,

таких, как акцизы, налог с продаж,

таможенные пошлины.

-

это общая годовая стоимость произведенных

товаров и оказанных услуг, характеризующая

что прибавило производство в данном

году к благосостоянию общества. для

расчета национального дохода из чистого

национального продукта вычитают

сумму косвенных налогов на бизнес,

таких, как акцизы, налог с продаж,

таможенные пошлины.

То есть это чистый заработанный доход общества. Этим объясняется важность применения показателя национального дохода в сопоставимом анализе.

Для поставщиков ресурсов национальный доход является измерителем дохода, которые они получили от участия в текущем производстве, а для компаний национальный доход — это измеритель цен экономических ресурсов, которые пошили на создание производственного объема данного года.

Различают национальный доход:

Производственный национальный доход — это весь объем вновь созданной стоимости товаров и услуг.

Использованный национальный доход — это произведенный национальный доход за минусом потерь от ущерба при хранении (стихийное бедствие) и внешнеторгового сальдо.

Переходя от национального дохода, как измерителя заработанного дохода, к личному доходу как показателю дохода, фактически полученного, необходимо вычесть из национального дохода взносы на социальное страхование, налоги на прибыль компаний и нераспределенную прибыль и в то же время добавить трансфертные платежи и проценты, выплачиваемые по государственным займам.

Располагаемый доход — это доход, находящийся в личном распоряжении домохозяйств. Для его определения из личного дохода вычитают подоходные налоги.

25.

Безработица — социально-экономическое явление, предполагающее отсутствие работы у людей, составляющих экономически активное население.

Выделяют следующие виды безработицы:

Добровольная — связана с нежеланием людей работать, например, в условиях понижения заработной платы. Добровольная безработица усиливается во время экономического бума и снижается при спаде; её масштабы и продолжительность различны у лиц разных профессий, уровня квалификации, а также у различных социально-демографических групп населения.

Вынужденная (безработица ожидания) — возникает, когда работник может и хочет работать при данном уровне заработной платы, но не может найти работу. Причиной является нарушение равновесия на рынке труда из-за негибкости заработной платы (вследствие законов о минимуме заработной платы, работы профсоюзов, поднятие заработной платы для улучшения качества труда и т. п.). Когда реальная зарплата находится выше уровня, соответствующего равновесию спроса и предложения, предложение на рынке труда превышает спрос на него. Количество претендентов на ограниченное число рабочих мест увеличивается, а вероятность реального трудоустройства уменьшается, что повышает уровень безработицы. Разновидности вынужденной безработицы:

циклическая — вызывается повторяющимися спадами производства в стране или регионе. Представляет собой разницу между уровнем безработицы в текущий момент экономического цикла и естественным уровнем безработицы. Для разных стран естественным признаётся разный уровень безработицы.

сезонная — зависит от колебаний в уровне экономической активности в течение года, характерных для некоторых отраслей экономики.

технологическая — безработица, связанная с механизацией и автоматизацией производства, в результате которой часть рабочей силы становится излишней либо нуждается в более высоком уровне квалификации.

Зарегистрированная — незанятое население, занимающееся поиском работы и официально взятое на учёт.

Маргинальная — безработица слабо защищённых слоёв населения (молодёжи, женщин, инвалидов) и социальных низов.

Неустойчивая — вызывается временными причинами (например, при добровольной смене работниками мест работы или увольнении в сезонных отраслях промышленности).

Структурная — обусловлена изменениями в структуре спроса на труд, когда образуется структурное несовпадение между квалификацией безработных и требованием свободных рабочих мест. Структурная безработица обуславливается масштабной перестройкой экономики, изменениями в структуре спроса на потребительские товары и в технологии производства, ликвидацией устаревших отраслей и профессий, причём существует 2 типа структурной безработицы: стимулирующая и деструктивная.

Институциональная — безработица, возникающая в случае вмешательства государства или профсоюзов в установление размеров ставок заработной платы, отличных от тех, которые могли бы сформироваться в естественном рыночном хозяйстве.

Фрикционная — время добровольного поиска работником нового места работы, которое устраивает его в большей степени, нежели прежнее рабочее место.

Скрытая:

формально занятые, но фактически безработные лица; в результате спада производства рабочая сила используется не полностью, но и не увольняется[7].

наличие лиц, желающих работать, но не зарегистрированных в качестве безработных. Отчасти скрытая безработица представлена людьми, переставшими искать работу[8].

26.

Инфля́ция (лат. Inflatio — вздутие) — повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции за одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее времяпокупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости.

Типы инфляции:

Инфляция спроса — порождается избытком совокупного спроса по сравнению с реальным объемом производства (дефицит товара).

Инфляция предложения (издержек) — рост цен вызван увеличением издержек производства в условиях недоиспользованных производственных ресурсов. Повышение издержек на единицу продукции сокращает объем предлагаемой производителями продукции при существующем уровне цен.

Сбалансированная инфляция — цены различных товаров остаются неизменными относительно друг друга.

Несбалансированная инфляция — цены различных товаров изменяются по отношению друг к другу в различных пропорциях.

Прогнозируемая инфляция — это инфляция, которая учитывается в ожиданиях и поведении экономических субъектов.

Непрогнозируемая инфляция — становится для населения неожиданностью, так как фактический темп роста уровня цен превышает ожидаемый.

Адаптированные ожидания потребителей — изменение потребительской психологии. Часто возникает в результате распространения информации о будущей потенциальной инфляции. Повышенный спрос на товары позволяет предпринимателям поднимать цены на эти товары.

В зависимости от темпов роста различают:

Ползучую (умеренную) инфляцию (рост цен менее 10 % в год). Западные экономисты рассматривают её как элемент нормального развития экономики, так как, по их мнению, незначительная инфляция (сопровождаемая соответствующим ростом денежной массы) способна при определенных условиях стимулировать развитие производства, модернизацию его структуры. Рост денежной массы ускоряет платежный оборот, удешевляет кредиты, способствует активизации инвестиционной деятельности и росту производства. Рост производства, в свою очередь, приводит к восстановлению равновесия между товарной и денежной массами при более высоком уровне цен. Средний уровень инфляции по странам ЕС за последние годы составил 3—3,5 %. Вместе с тем всегда существует опасность выхода ползучей инфляции из-под государственного контроля. Она особенно велика в странах, где отсутствуют отработанные механизмы регулирования хозяйственной деятельности, а уровень производства невысок и характеризуется наличием структурных диспропорций;

Галопирующую инфляцию (годовой рост цен от 10 до 50 %). Опасна для экономики, требует срочных антиинфляционных мер. Преобладает в развивающихся странах;

Гиперинфляцию(цены растут астрономическими темпами, достигая нескольких тысяч и даже десятков тысяч процентов в год). Возникает за счёт того, что для покрытия дефицита бюджета правительством выпускается избыточное количество денежных знаков. Парализует хозяйственный механизм, при ней происходит переход к бартерному обмену. Обычно возникает в военные или кризисные периоды.

Используют также выражение хроническая инфляция для длительной во времени инфляции. Стагфляцией называют ситуацию, когда инфляция сопровождается падением производства (стагнацией)

27.

Де́ньги — специфический товар, который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг.

Деньги проявляют себя через свои функции. Обычно выделяют такие функции денег как:

Мера стоимости. Разнородные товары приравниваются и обмениваются между собой на основании цены (коэффициента обмена, стоимости этих товаров, выраженных в количестве денег). Цена товара выполняет такую же измерительную роль, как в геометрии длина у отрезков, в физике вес у тел. Для измерений не требуется досконально знать, что такое пространство или масса, достаточно уметь сравнивать искомую величину с эталоном. Денежная единица является эталоном для товаров.

Средство обращения. Деньги используются в качестве посредника в обращении товаров. Для этой функции крайне важны лёгкость и скорость, с которой деньги могут обмениваться на любой другой товар (показатель ликвидность). При использовании денег товаропроизводитель получает возможность, например, продать свой товар сегодня, а купить сырьё лишь через день, неделю, месяц и т. д. При этом он может продавать свой товар в одном месте, а покупать нужный ему совсем в другом. Таким образом, деньги как средство обращения преодолевают временны́е и пространственные ограничения при обмене.

Средство платежа. Деньги используются при регистрации долгов и их уплаты. Эта функция получает самостоятельное значение для ситуаций нестабильных цен на товары. Например, был куплен в долг товар. Сумму долга выражают в деньгах, а не в количестве купленного товара. Последующие изменения цены на товар уже не влияют на сумму долга, которую нужно оплатить деньгами. Данную функцию деньги выполняют также при денежных отношениях с финансовыми органами. Сходную по смыслу роль играют деньги, когда в них выражают какие-либо экономические показатели.

Средство накопления. Деньги, накопленные, но не использованные, позволяют переносить покупательную способность из настоящего в будущее. Функцию средства накопления выполняют деньги, временно не участвующие в обороте. Однако нужно учитывать, что покупательная способность денег зависит от инфляции.

Мировые деньги. Внешнеторговые связи, международные займы, оказание услуг внешнему партнеру вызвали появление мировых денег. Они функционируют как всеобщее платежное средство, всеобщее покупательное средство и всеобщая материализация общественного богатства.

Также иногда выделяют такие функции денег:

Средство формирования сокровищ. Если в условиях натуральных денег для сохранения баланса, между денежной и товарной массами требовалось уменьшить количество денег в обращении, они начинали откладываться в виде сокровищ. Сокровища отличаются от накоплений тем, что накопления являются формой аккумуляции средств для конкретной цели; при достижении необходимого размера или в нужное время они тратятся. Сокровища делают без конкретной цели. Основная причина их образования — невозможность (либо нежелание) эффективного использования всего объёма наличных денег. Сокровища начинают тратить, когда потребность экономики в денежной массе увеличится. В современных условиях символических денег роль сокровищ в регулировании денежной массы незначительна.

Функция мировых денег. Проявляется во взаимоотношениях между экономическими субъектами: государствами, юридическими и физическими лицами, находящимися в разных странах. До XX века роль мировых денег играли благородные металлы (в первую очередь золото в форме монет или слитков), иногда, драгоценные камни. В наши дни эту роль обычно выполняют некоторые национальные валюты — доллар США, фунт стерлингов, евро и иена, хотя экономические субъекты могут использовать в международных сделках иные валюты. В некоторых странах законы запрещают использовать для сделок внутри страны иностранную валюту, в других это не запрещено. Евро является примером объединения валютных систем ряда стран, которое позволило решить проблему межгосударственных платежей между этими странами путём перехода на единую валюту.

Сейчас все современные денежные системы основываются на фиатных (символических) деньгах. Но исторически выделяют четыре основных вида денег: товарные,обеспеченные, фиатные и кредитные.

Товарные (вещественные, натуральные, действительные, настоящие) деньги — деньги, в роли которых выступаеттовар, обладающий самостоятельной стоимостью и полезностью.

Обеспеченные (разменные, представительские) деньги — деньги, в роли которых выступают знаки или сертификаты, которые могут быть обменены по предъявлению на фиксированное количество определенного товара или товарных денег, например на золото или серебро.

Фиатные (символические, бумажные, декретированные, ненастоящие) деньги — деньги, не имеющие самостоятельнойстоимости или она несоразмерна с номиналом.

Кредитные деньги — это права требования в будущем в отношении физических или юридических лиц специальным образом оформленный долг, обычно в форме передаваемой ценной бумаги, которые можно использовать для покупки товаров (услуг) или оплаты собственных долгов.

28.

Доход – общая сумма денег, полученная за определенное время и предназначенная для приобретения благ и услуг.

Выделяют следующие формы дохода, соответствующие основным трем факторам производства:

заработная плата – доход от фактора «труд», который достается наемным работникам;

рента – доход от использования природных ресурсов и земли, идущий собственникам ресурсов;

процент – доход от капитала, переданного во временное пользование.

На протяжении жизни человека его доходы изменяются: в молодости они невелики, к 40-50-ти годам достигают пика, после 60-ти лет, в связи с выходом на пенсию, резко сокращаются. Такое последовательное изменение доходов в течение жизни человека принято называть жизненным циклом дохода.

юди различаются по своему положению в обществе – значит, доходы их различны. Чтобы отследить характер распределения доходов в обществе, используют различные методы:

определение различными статистическими приемами среднего уровня дохода (среднеарифметический, медианный, модальный доход);

группировка населения по уровню дохода и сопоставление средних уровней крайних групп между собой;

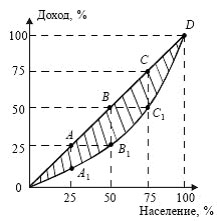

построение кривой Лоренца, характеризующей неравенство в обществе через действие кумулятивного (нарастающего) эффекта (рис. 33.1).

OABCD – линия гипотетического абсолютного равенства в распределении дохода; OA1B1C1D – кривая Лоренца.

На осях графика по процентным группам откладываются доход и численность населения. Если замкнуть систему – 100 % дохода и 100 % населения, то получится квадрат, в котором луч OABCD описывает ситуацию абсолютного равенства, т. е. 25, 50, 75 и 100 % населения получают соответственно 25, 50, 75 и 100 % доходов. Кривая Лоренца строится как линия фактического отклонения от идеального распределения. Чем больше она расходится с лучом идеального распределения, тем сильнее неравенство людей проявляется в доходах.

29.

В современной развитой экономике основу жизнедеятельности составляет рынок. Государство же в принципе подчиняется рыночным правилам игры, основанным на правах собственности. Но государство не пассивный наблюдатель за экономическими процессами в рыночной экономике. Оно вмешивается в рынок, регулирует его через налогообложение, бюджетное перераспределение, законодательство, выработку обязательных к исполнению стандартов (в том числе экономических) и т.д.

В отличие от рыночных сил государство обладает общепризнанным и исключительным правом принуждения, т.е. правом ограничивать свободу выбора экономических субъектов.

Формы взаимодействия государства и рынка, границы государственного вмешательство в экономику остаются в центре внимания многих экономических теорий.

Помимо участия государства в экономике в качестве регулирующей силы, оно действует и в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта — это так называемый государственный сектор. Его доля различна для разных стран: традиционно минимальна для США (удельный вес государственной продукции в национальном доходе в середине 80-х годов — 1—2%) и значительна в странах Западной Европы (удельный вес госсектора в ВВП Австрии — 26%, Франции — 20, Швеции — 14, Италии — 12%). В США 10—12% предприятий строятся государством, около 6% остаются в его собственности, а остальные передаются частным компаниям для эксплуатации. Принципиальная разница в положении госсектора США и Западной Европы объясняется размахом деятельности и силой крупных фирм.

Важнейшие причины исторического роста государственного сектора в экономике: войны и национальная оборона, инфраструктурное обеспечение макроэкономических процессов, рост народонаселения, урбанизация, проблемы окружающей среды и эгалитаризм (равенство)

В мировой экономической науке понятие госсектора связано не столько с самой государственной собственностью, сколько со всей совокупностью форм участия государства в производстве, распределении, обмене и потреблении. В таком понимании этот сектор выступает в качестве основы, опираясь на которую государство может выполнять свои функции. В сфере распределения удельный вес государства очень велик. В производстве вмешательство государства должно быть минимальным, в обмене — практически равным нулю.

Государственный сектор в более традиционном для нас понимании — это прежде всего совокупность государственных предприятий.

В последние 30—40 лет возникло новое явление — формирование смешанных государственно-частных предприятий и корпораций. Часто государство не является собственником, но осуществляет жесткий контроль. Этот сектор получил название «третий», т.е. не частный и не государственный.

Итак, в заключение следует еще раз подчеркнуть, что государственное регулирование осуществляется по принципу: «Конкуренция — везде, где возможно, регулирование — везде, где необходимо!»

30.

Государственный бюджет — важнейший финансовый документ страны. Он представляет собой совокупность финансовых сметвсех ведомств, государственных служб, правительственных программ и т. д. В нём определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, равно как указываются источники и размеры ожидаемых поступлений в государственную казну.

В бюджетную систему Российской Федерации входят бюджеты следующих уровней:

Федеральный бюджет

бюджеты субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты)

бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты)

Если запланированные доходы бюджета превышают расходы бюджета, то это называется бюджетный профици́т (или профицит бюджета). Если запланированные расходы бюджета превышают доходы бюджета, то это называется бюджетный дефицит (илидефицит бюджета). Когда при исполнении бюджета уровень дефицита бюджета превышает установленный при утверждении бюджета показатель, или происходит значительное снижение ожидавшихся доходов бюджета, то представительный орган власти (на основе предложений органа исполнительной власти) принимает решение о введении установленного законом механизма уменьшения расходов. Такое «урезание» запланированных бюджетом расходов называется секве́стр.

Доходы государственного бюджета — денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с действующей классификацией и существующим законодательством.[1]

Доходы формируются за счет:[2]

налогов, взимаемых как центральными, так и местными органами власти;

неналоговых доходов, складывающихся из доходов от внешнеэкономической деятельности, а также доходов от имущества, находящегося в государственной собственности;

доходов целевых бюджетных фондов.

В соответствии с последней редакцией бюджетного кодекса доходы бюджета состоят из налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений. Налоговые доходы составляют около 84 % Федерального бюджета РФ, неналоговые доходы — 7 %, доходы целевых бюджетных фондов — 9 %.

Расходы государственного бюджета — это денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государственного и местного самоуправления.[3]

Все расходы можно подразделить на следующие группы:[2]

военные;

экономические;

на социальные нужды;

на внешнеполитическую деятельность;

на содержание аппарата управления.

31.

Политика регулирования доходов и расходов государства, называемая фискальной, оказывает большое воздействие на всю жизнь современного общества. Мероприятия фискальной политики определяются стоящими перед правительством экономическими целями — борьбой с инфляцией, сглаживанием циклических колебаний экономики и др. Государство регулирует совокупный спрос, структуру, распределение и использование национального дохода государственными расходами, трансфертными выплатами и налогообложением.

Инструментом проведения такой политики является государственный бюджет: налоговая политика формирует его доходную часть, а политикагосударственных расходов — расходную. Формирование и использование бюджетных средств отражает цикличность развития экономики и нацелено на достижение экономической стабильности.

Фискальная политика подразделяется на недискреционную политику (политику автоматических стабилизаторов), регулирующую доходы и расходы независимо от оперативных действий правительства, и дискреционную, подразумевающую осуществление государством фискальной политикипринятием мер по регулированию своих доходов и расходов.

Дискреционная фискальная политика бывает двух видов — фискальная экспансия и фискальная рестрикция. Фискальная политика, направленная на стимулирование хозяйственной жизни увеличением совокупного спроса, государственных расходов и (или) снижения налогов, называется фискальной экспансией, или стимулирующей политикой. Она направлена на сглаживание цикличности экономики и обеспечение экономического роста, но рост государственных расходов и возникновение дефицита госбюджета могут породить инфляцию. Другой вид фискальной политики, направленной на ограничение экономического бума и применяемый для борьбы с инфляцией, называется фискальной рестрикцией, или ограничительной политикой. Она предполагает снижение государственных расходов и (или) увеличение налогов. Это позволяет снизить вызванную бумом инфляцию за счет падения темпов экономического роста, но вызывает рост безработицы. При увеличении государственных расходов возникает «эффект вытеснения», заключающийся в инвестиционной конкуренции между государством и частным сектором (домашними хозяйствами и предприятиями), ведущей к перераспределению факторов производства в пользу государства. Увеличение государственных закупок при неизменном предложении денег повышает процентную ставку, что ведет к сокращению частных инвестиций. А это в свою очередь влияет на темпы роста и уровень жизни. Эффективность экономики достигается оптимальным ограничением государственных расходов. Такая политика может оказаться эффективной, если правительство просчитывает ее влияние на уровень и динамику национального производства. При оценке влияния изменения налогов и государственных расходов на объем национального производства правительство должно учитывать: 1) действие трех мультипликаторов (налогового, государственных расходов и сбалансированного бюджета); 2) эффект Лаффера; 3) кривую Филлипса, согласно которой снижение уровня инфляции обычно сопровождается ростом безработицы.

32.

Денежно-кредитная (монетарная) политика — это политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объема производства. Осуществляет монетарную политику Центральный банк.

Воздействие на макроэкономические процессы (инфляцию, экономический рост, безработицу) осуществляется посредством денежно-кредитного регулирования.

Обычно денежно-кредитная политика ЦБ направлена на достижение и сохранение финансовой стабилизации, в первую очередь укрепление курса национальной валюты и обеспечение устойчивости платежного баланса страны.

Денежно-кредитное регулирование — это совокупность конкретных мероприятий центрального банка, направленных на изменение денежной массы в обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного обращения и рынка ссудных капиталов.

Денежно-кредитная политика является составной частью единой государственной экономической политики. Государственная экономическая политика должна предусматривать меры по решению проблем в каждом блоке. Центральный банк выполняет свою часть — денежно-кредитную политику, он отвечает за её проведение.

Методы денежно-кредитной политики — совокупность приемов и операций, посредством которых субъекты денежно-кредитной политики воздействуют на объекты для достижения поставленных целей.

Прямые методы — административные меры в форме различных директив Центрального Банка, касающихся объема денежного предложения и цены на финансовом рынке. Лимиты роста кредитования или привлечения депозитов служат примерами количественного контроля. Реализация этих методов даёт наиболее быстрый экономический эффект с точки зрения центрального банка за максимальным объёмом или ценой депозитов и кредитов, за количественными и качественными переменными денежно-кредитной политики. При использовании прямых методов временные лаги сокращаются. Временные лаги — это определенный период времени между моментом возникновения потребности в применении той или иной меры в сфере денежно-кредитной политики и осознания такой потребности, а также между осознанием потребности, выработкой мнения и началом реализации.

Косвенные методы регулирования денежно-кредитной политики воздействуют на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов при помощи рыночных механизмов, имеют большой временной лаг, последствия их применения менее предсказуемы, чем при использовании прямых методов. Однако, их применение не приводит к деформациям рынка. Соответственно, использование косвенных методов непосредственно связано со степенью развитости денежного рынка. Переход к косвенным методам характерен для общемирового процесса либерализации, повышения степени независимости центральных банков.

Так же различают общие и селективные методы:

Общие методы являются преимущественно косвенными, оказывающими влияние на денежный рынок в целом.

Селективные методы регулируют конкретные виды кредита и носят в основном директивный характер. Благодаря этим методам решаются частные задачи, как ограничение выдачи ссуды некоторым банкам, рефинансирование на льготных условиях.

33.

Банковская система — совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Банковская система включает центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчётных центров. Центральный банк проводит государственнуюэмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы. Коммерческие банки осуществляют все виды банковских операций.