- •Конспект лекций «основы устройства летательных аппаратов»

- •Автоматические космические аппараты

- •Искусственные спутники Земли

- •Характеристики исз пс-1

- •Характеристики ракеты-носителя «Спутник»

- •Основные характеристики ракеты-носителя «Юпитер-с»

- •Характеристики спутника «Эксплорер-1»

- •Основные характеристики околоземного и космического пространства

- •Характеристики некоторых метеорных потоков

- •Полетные вибрации

- •Испаряемость различных неорганических материалов в глубоком вакууме

- •Относительные потоки энергии, приходящие от Солнца

- •Годовые дозы космической радиации

- •Дозы радиации, изменяющие свойства материалов

Характеристики спутника «Эксплорер-1»

Стартовая масса, кг |

35,44 |

Масса спутника на орбите, кг |

13,91 |

Масса приборов (масса спутника без 4-й ступени РН), кг |

8,22 |

Общая длина, м |

2,05 |

Диаметр приборного контейнера, м |

0,165 |

Диаметр корпуса 4-й ступени РН, м |

0,152 |

Длина гибкой антенны, м |

0,56 |

Маломощный передатчик мощность, мВт частота, МГц |

10 108 |

Мощный передатчик мощность, мВт частота, МГц |

60 108 |

Орбитальные параметры |

|

Апогей, км |

2 534 |

Перегей, км |

360 |

Наклонение, град. |

33,3 |

Период обращения, мин |

114,9 |

Классификация космических аппаратов

Космический аппарат (КА) – аппарат, предназначенный для полета в космосе или для работы на других небесных телах. Отличительной особенностью большинства КА является их способность к длительному самостоятельному функционированию в условиях космического пространства.

Интенсивное освоение космического пространства требует создания КА, обеспечивающих решение новых специфических задач. В настоящее время имеется множество разнообразных КА, решающих задачи по исследованию космоса, народнохозяйственные, специального назначения и т.д.

В первом приближении КА можно классифицировать на следующие основные группы.

1. По назначению:

а) народнохозяйственные (метеорологические, навигационные, спутники связи и телевещания и др.);

б) научно-исследовательские (геофизические, геодезические, астроно-мические, дистанционного зондирования Земли);

в) военные;

г) специальные (спускаемые аппараты).

2. По массовым характеристикам:

а) фемтоспутники – до 100 г;

б) пикоспутники – до 1 кг;

в) наноспутники – 1-10 кг;

г) микроспутники –10-100 кг;

д) миниспутники – 100-500 кг;

е) малые спутники – 500-1000 кг;

ж) большие спутники – более 1000 кг

3. Ближнего и дальнего космоса:

а) околоземные КА (искусственные спутники Земли, обитаемые орбитальные станции, обсерватории);

б) аппараты для полета к Луне (облетные, десантные, искусственные спутники Луны);

в) межпланетные КА (пролетные, десантные, спутники планет).

4. По типу двигательных установок:

а) КА с двигательными установками (ДУ) большой тяги (ДУ на химическом топливе, ДУ на ядерном топливе);

б) КА с ДУ малой тяги (плазменные ДУ, электростатические ДУ).

5. По типу управления: автоматические и пилотируемые.

Народнохозяйственные искусственные спутники Земли

Народнохозяйственное использование ИСЗ началось с создания систем спутниковой связи. Расширение диапазона несущих частот в сторону ультракоротких радиоволн, принимаемых лишь в зоне прямой видимости, привело к необходимости создания дорогостоящих радиобашен и сети ретрансляционных станций. При удалении абонентов систем связи и телевещания на расстояние более 500 км становится экономически более выгодна космическая связь по сравнению с кабельными и радиорелейными линиями связи. Применение для этих целей ИСЗ позволяет охватить радиосвязью огромные районы Земли площадью в миллионы квадратных километров. По данным зарубежных специалистов, спутники связи сравнительно быстро окупили расходы на космические исследования. Для этой цели в нашей стране использовались спутники связи «Молния» и «Радуга». Стационарные спутники, находящиеся на орбите высотой 35 800 км в плоскости экватора, оказываются неподвижными по отношению к поверхности Земли, т.е. они зависают над одной точкой земной поверхности и обеспечивают тем самым устойчивую связь. Повышение мощности ретранслируемого спутником сигнала позволяет создать систему прямого телевизионного вещания. Микроминиатюризация связной и обслуживающей аппаратуры, совершенствование бортовых систем ИСЗ позволяют существенно снизить массу ИСЗ до 50 кг и ставить вопрос о создании сети низкоорбитальных ИСЗ, состоящей из десятков аппаратов, которые обеспечат покрытие сигналом всей поверхности Земли.

Первым отечественным спутником связи был спутник «Молния-1», выведенный на высокоэллиптическую орбиту (23.04.65), вспоследствии в состав многоканальной спутниковой системы входили «Молния-2», «Молния-3», «Радуга», «Горизонт», «Экран» (рис. 1.8), а в настоящее время – «Экран-М», «Гонец», «Ямал-100», «Ямал-200», «Экспресс», «Галс» и др. Спутники-ретрансляторы выводились на эллиптические или геостационарные орбиты, охват телевещанием населения СССР был доведен до 95 %.

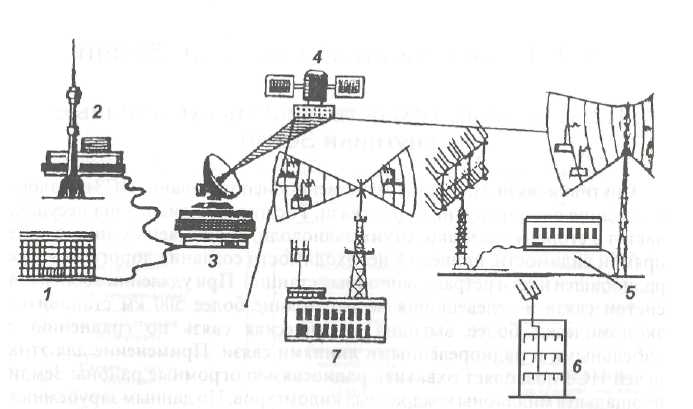

Рисунок 1.8 – Схема системы «Экран»: 1 – центр радиовещания;

2 – Останкинский телевизионный центр; 3 – передающая станция;

4 – ИСЗ «Экран»; 5 – антенны профессионального приема ТВ-сигнала;

6 – антенны коллективного приема ТВ-сигнала с распределением по

зоновой сети; 7 – антенны коллективного приема ТВ-сигнала с подачей

на маломощный радиотелевизионный ретранслятор

Вывод спутника на стационарную орбиту с минимальными энергетическими затратами осуществляется по двух- или трехимпульсному переходу: ИСЗ выводится на опорную орбиту высотой около 200 км и наклонением, соответствующим полигону запуска (51 градус для Байконура), а затем даются два или три импульса, которые обеспечивают переход спутника сначала на высокоэллиптическую орбиту с перигеем и апогеем в плоскости экватора, получение или доведение высоты апогея до высоты геостационарной орбиты и последующее формирование стационарной круговой орбиты с нулевым наклонением.

Спутники нового поколения, запуск семи из которых запланирован Росавиакосмосом на 2002-2005 гг., увеличат долю присутствия России на мировом рынке космической связи в 2,5 раза – 4 %. Новые связные КА будут отличаться увеличенным сроком службы – до 10...15 лет, вместо 5...7. «Аппаратная начинка» реализована с использованием новых полупро-водниковых микросхем и микроэлектроники новейшего поколения.

Метеорологические спутники последовательно передают на Землю изображения облачного покрова, по которым специалисты определяют направления и скорости ветров, зарождение циклонов и ураганов.

Глобальность действия, высокая эффективность и оперативность передаваемой на Землю информации из космоса позволяет спутникам за время одного витка (1,5 ч) получать метеоданные, которые по объему в 100 раз превышают поступающие от всех наземных метеостанций.

С помощью метеорологических ИСЗ проводятся измерения теплового излучения Земли и солнечной активности, которые в сочетании с информацией от шаров-зондов и наземных метеостанций позволяют предсказывать погоду в краткосрочном и долгосрочном аспектах. Для этой цели использовались и используются у нас в стране ИСЗ «Метеор», у американцев – «Тирос», «Нимбус», «Эсса».

Геодезические и картографические ИСЗ. Начало космической геодезии в нашей стране относится к 1962 г., когда были запущены первые аппараты серии «Космос». В основе работы геодезических ИСЗ лежит принцип триангуляции, когда ИСЗ наблюдается одновременно из нескольких точек на Земле.

Применение геодезических спутников позволяет с высокой степенью точности определять относительное положение континентов и объектов, удаленных на тысячи километров, исследовать движение полюсов. Эти спутники предназначены для составления точных карт местности, взаимной привязки различных объектов, а также для уточнения формы Земли и поля тяготения. Первый в нашей стране геодезический спутник «ГЕО-ИК» был запущен в 1981 г. Спутники этой серии создавались в НПО ПМ им. акад. М.Ф. Решетнева (близ Красноярска в городе Железногорске). НПО ПМ создает почти 70 % всех российских спутников различного назначения. За 20 лет запущено 14 КА серии «ГЕО-ИК», которые успешно отработали свою программу.

Одними из первых геодезических спутников США были спутники «Анна» и «Секор», которые использовались в качестве подвижных объектов для наблюдения с наземных станций и построения на этой основе триангуляционной системы. Космическая триангуляция основана на одновременном наблюдении спутника с нескольких точек поверхности Земли.

С путник

«Анна» (рис. 1.9) имел массу 160 кг и выводился

на орбиту высотой около 1 000 км. На спутнике

был установлен световой маяк, четыре

импульсные ксеноновые газоразрядные

лампы с силой света по 810 свечей. Команды

на создание вспышек подавались с Земли;

вспышки проводились сериями по пяти

с интервалом 5,6 с и продолжительностью

1 мкс. Точность момента вспышки

составляла 0,5 мкс. Вспышки фотографировались

на фоне звездного неба одновременно с

четырех наземных пунктов и по

полученным фотографиям определялись

геоцентрические координаты спутника.

Обработка данных позволяла произвести

взаимную привязку наземных пунктов:

из четырех наземных станций три

располагались в точках с известными

координатами, а четвертый – в точке,

координаты которой требовалось

определить. Кроме оптических для решения

задачи могут использоваться радиометрические

методы: дальномерный и доплеровский.

путник

«Анна» (рис. 1.9) имел массу 160 кг и выводился

на орбиту высотой около 1 000 км. На спутнике

был установлен световой маяк, четыре

импульсные ксеноновые газоразрядные

лампы с силой света по 810 свечей. Команды

на создание вспышек подавались с Земли;

вспышки проводились сериями по пяти

с интервалом 5,6 с и продолжительностью

1 мкс. Точность момента вспышки

составляла 0,5 мкс. Вспышки фотографировались

на фоне звездного неба одновременно с

четырех наземных пунктов и по

полученным фотографиям определялись

геоцентрические координаты спутника.

Обработка данных позволяла произвести

взаимную привязку наземных пунктов:

из четырех наземных станций три

располагались в точках с известными

координатами, а четвертый – в точке,

координаты которой требовалось

определить. Кроме оптических для решения

задачи могут использоваться радиометрические

методы: дальномерный и доплеровский.

Навигационные ИСЗ играют роль небесных тел, функционирование которых поддерживается специальной наземной системой обеспечения, служат для навигации самолетов и кораблей.

С 1978 г. после запуска нескольких ИСЗ серии «Космос» на орбиты, близкие к полярным орбитам, начала функционировать система «Цикада», которая обеспечивала решение навигационных задач для морских судов. Она в любое время суток независимо от погоды совместно с наземными контрольно-измерительными центрами и аппаратурой «Шхуна», размещаемой на судах, позволяет определять координаты плавучих средств со среднеквадратической ошибкой 80... 100 м. При этом экономится 7...8 % ходового времени за счет выбора оптимальных судовых маршрутов. К настоящему времени развернута глобальная национальная спутниковая система (ГЛОНАСС), имеющая в своем составе 15 работающих (по проекту 24) ИСЗ.

Для каждого навигационного спутника точно известны параметры движения по орбите, но в отличие от небесных тел они позволяют осуществлять измерения в любое время суток и в любую погоду, поскольку их координаты определяются с помощью высокочастотного радиомаркера. Примером навигационных ИСЗ служат спутники «Космос-1000» и «Транзит».

Другие искусственные спутники Земли используются в океанографии для получения обширной информации о факторах и явлениях в океанах и морях: температура воды и атмосферы, ветры, волнение и испарение воды, глубина шельфовых зон, расположение плавучих льдов и айсбергов, миграция рыбных косяков и многое другое, что имеет не только огромное научное и хозяйственное, но и оборонное значение.

Важную роль играют исследования природных ресурсов и мониторинг окружающей среды. Спутники получают информацию с Земли с помощью приема приходящего на борт электромагнитного излучения наблюдаемых объектов. Гидрологические исследования, проводимые с помощью ИСЗ, позволяют систематически наблюдать за реками, озерами, ледниками, выявляя режимы их функционирования, что необходимо для гидротехнического строительства, мелиорации, ирригации, судоходства, сельского хозяйства. Это особенно значимо, учитывая пространства нашей страны. Геологическое строение и закономерности размещения различных пород, дополняемые фотометрическими исследованиями земной поверхности в различных лучах, магнитными и гравиметрическими исследованиями эффективно изучается с помощью ИСЗ. Это имеет важное научное и прикладное значение, в частности, облегчая поиск полезных ископаемых. Оперативный обзор огромных площадей позволяет оценивать состояние сельскохозяйственных угодий, лесов, изучать и обнаруживать поражения вредителями и лесные пожары, а также в целом состояние окружающей среды.

Исключительно велико оборонное значение ИСЗ, которые используются как разведчики-инспекторы, фиксирующие строительство военных объектов, перемещение больших скоплений войсковых соединений (фото-и радиоаппаратура), старт ракет (инфракрасная аппаратура), а в будущем возможно их применение и для инспекции космических объектов.

В 1982 г. США объявили о создании системы противоракетной обороны с элементами космического базирования, на которых предполагалось установить лучевое (лазерное) и кинетическое оружие для поражения ракет противника. Впоследствии было заключено соглашение о запрещении использования космического пространства в военных целях, кроме инспекции.

Начало реализации программы «Метеор-природа» относится к 1974 г. В начале 1980-х годов был запущен новый ИСЗ «Метеор-природа» с более совершенной аппаратурой и имеющий больший ресурс. В течение нескольких лет он проводил многозональную телевизионную съемку Земли в 10 поддиапазонах спектра (0,4...2,4 мкм) с разрешением 30...800 м при полосах съемки от 30 до 2 000 км.

Космические средства при высокой информативности наблюдений и полного обновления данных в течение нескольких недель позволяют исследовать природные явления в динамике, что особенно важно для сельского хозяйства, для наблюдения за возникновением и развитием ураганов, циклонов, пожаров и наводнений, контроля загрязнений окружающей среды городов и целых промышленных районов. С 1979 г. обеспечивается с помощью космической техники («Космос-1176») наблюдение за процессами в Мировом океане (Программа «Океан»), которая была продолжена серией спутников «Космос-1500», «Космос- 16022, «Космос-1176» и других с целью контроля ледовой обстановки, изучения течений, приливов и отливов, контроля загрязненности акваторий нефтепродуктами и другими промышленными отходами. В различные годы эксплуатировались и будут эксплуатироваться спутники системы «Ресурс» («Ресурс-0», «Ресурс-01», «Океан-0», «Океан-01», «Океан-02» для оперативного получения многозональными съемочными камерами и бортовыми радиолокационными станциями информации о состоянии суши, океана и окружающей среды), а также «Ресурс-Ф» и «Ресурс-Ф1М» (для фотографирования земной поверхности с высоким пространственным разрешением).

В дальнейшем состав системы дистанционного зондирования Земли пополнят ИСЗ «Электро» и «Ресурс-ДК».

Информация со спутников о природных ресурсах Земли, океанографические и другие сведения с высокой оперативностью обрабатываются в Госцентре «Природа», НПО «Планета», «ВНИИЦ «Агроресурсы» и других научных центрах. В результате стало возможным решение до 300 научных природоведческих и природопользовательских задач и своевременная передача более 1 000 организациям-потребителям этих данных.

Весьма важную функцию космическая техника выполняет в поиске и спасении попавших в бедствие людей, судов, самолетов. Первым эту функцию начал выполнять ИСЗ «Космос-1383» (1982 г.) в соответствии с советско-американским соглашением о мирном использовании космического пространства. В 1984 г. с помощью «Космос-1500» были получены оперативные данные для руководства Севморпути, что помогло вывести из ледового плена караван судов, а на следующий год в Антарктиде был спасен ледокол «Сомов», так как со спутника была получена информация о трещинах льда и возможных путях проходов для движения к чистым ото льда водам. Радиолокатор спутника позволил определить сроки и площади весеннего паводка во многих районах страны, провести гляциологические исследования высокогорий, исследовать поймы рек.

Космическая система поиска аварийных судов и самолетов (КОСПАС) предназначена для определения с помощью ИСЗ координат радиобуев, установленных на судах и самолетах. Система включает также пункты приема информации и центр управления. Ошибка в определении координат объектов, терпящих бедствие, составляет не более 3 км. В США, Франции и Канаде эксплуатируется аналогичная система САПСАТ; ИСЗ, взаимосвязанные между собой, могут работать автономно. Единая система КОСПАС – САРСАТ работает с 70 радиобуями на частотах 121,5 МГц, дежурный режим 406,1 МГц (сигнал бедствия).