- •Учебное пособие

- •Глава I.

- •Социальная работа как одно из

- •Направлений решения социально-культурных

- •Проблем запада

- •§ 1. Сущность и назначение социальной работы

- •§ 2. Социальная работа в контексте социокультурных проблем

- •Культурно-досуговая деятельность

- •Социокультурного процесса

- •§1. Особенности культурной политики передовых стран Запада. Управление и финансирование учреждений культуры

- •Глава III. Социальное воспитание за рубежом и его взаимосвязь с другими социокультурными направлениями

- •§1. Школа как центр социального воспитания на Западе

- •§2. Добровольные объединения детей и молодежи и их роль в социальном воспитании

- •§3. Молодежные формы досуга

- •Заключение

- •Введение

- •Глава I. Социальная работа как одно из направлений решения социально-культурных проблем Запада

- •Глава II. Культурно-досуговая деятельность за рубежом -составная часть социокультурного процесса

- •Глава III. Социальное воспитание за рубежом и его взаимосвязь с другими социокультурными направлениями

- •Заключение

- •Национальная Ассоциация социальных работников сша

- •V. Этические обязанности социального работника перед своей профессией

- •13. Защита чистоты, неприкосновенности профессии

- •VI. Этическая ответственность социального работника перед обществом

- •Документ 3.1: Границы

- •Чувства и поступки

- •Почему центр досуга?1

- •Оглавление

§3. Молодежные формы досуга

Картина социального и социокультурного воспитания была бы неполной без рассмотрения проблемы культурного досуга молодежи за рубежом.

Обратимся здесь к опыту Франции, одной из типичных передовых стран западного мира1.

Как показывают исследования культурных запросов, проведенные в этой стране, молодежь от 12 до 25 лет объединяют общие увлечения и взгляды, которые резко отличают ее от старшего поколения. Существует так называемая «молодежная культура», которая не ограничивается потреблением культурных товаров и услуг (молодежь принимает активное участие в занятиях спортом), но и проявляется в особом отношении к культурно-художественному предложению: молодые любят кино и рок, слушают одни и те же молодежные радиостанции, все больше увлекаются видеоиграми, проявляют заметный интерес к театру и национальному наследию, к классической музыке и танцу (балету). Для молодежи характерна общая потребность в досуге вне

А таянц Ж.Г. Клубные объединения высшей школы как фактор социализация студентов (на опыте университетов США). - М, 1995. - С.З.

Атаянц Ж.Г. Клубные объединения высшей школы как фактор социализации студентов (на опыте университетов США). - М., 1995. - С. 16.

1 Этот опыт отражен, прежде всего, в ряде материалов, периодически включаемых в научно-информационный сборник «Культура в современном мире». См., например: Франция: молодежь и культурный досуг вне дома // Культура в современном мире. - Вып.2. - М., 1998. - С. 110 - 118.

62

63

дома, в том числе культурном. Уровень активности молодежи намного выше уровня взрослых. Расхождения со взрослыми иногда настолько отчетливы, что некоторые виды культурных посещений представляются только сугубо молодежными: кино, дискотека или выступление рок-группы. Тяга молодых к внедомашнему отдыху и вообще к коллективному времяпрепровождению наглядно отражается в их ответах на вопрос о культурно-досуговых расходах: на это уходит большая часть средств, с явным предпочтением кинематографа .

Анализ участия молодежи в различных видах культурных посещений позволяет распределить их на три группы.

Первая включает посещения, практикуемые молодежью в массовом порядке: кино, ярмарочные представления, дискотеки, парки отдыха и развлечений, соревнования и, в меньшей степени, рок-концерты. При этом частота посещений мероприятий такого уровня достаточно высока: не менее одного раза в месяц ходят в кино 21% молодых кинозрителей, не менее трех раз в год идут на концерт рок-музыки 34% молодых посетителей таких концертов, 33% молодых людей, посещающих дискотеки, делают это по крайней мере десять раз в год.

Вторая группа, наоборот, объединяет малораспространенные виды посещений; концерты классической и джазовой музыки, танцевальные (балетные) и оперные спектакли.

Третья группа, которую можно назвать промежуточной, включает посещения менее чем одним представителем молодежи из трех: театр, музеи и памятники.

Разумеется, интерес к тем или иным видам культурных занятий зависит в определенной степени от различных критериев (возраста, пола, места проживания - город или село и т.п.). Так, например, посещаемость танцевальных спектаклей, как классических, так и современных, среди девушек в два раза выше, чем среди юношей. Среди посетителей джазовых концертов большинство составляют мужчины.

Среди самых популярных видов досуга - посещение кино и рок-концертов. 74% молодых людей ставят кино на первое место сре-

ди любимых занятий, 81% молодых французов хотели бы чаще посещать рок-концерты.

Существуют три основных категории причин, препятствующих практике посещения тех или иных культурных мероприятий: слишком высокая цена, недостаточное предложение (в количестве или качестве) и отсутствие информации.

Но, конечно, не только эти причины препятствуют приобщению молодежи к культуре. Мы выделили бы, прежде всего, неразвитость культурных запросов определенной части молодых французов. Так, например, 15% из них никуда не ходят, кроме кино, и не хотят никуда ходить. 51% представителей этой группы заявляют, что их не привлекают даже рок-концерты. Правда, они любят спорт, видеоигры, телевизор, посещают места культурного отдыха, например, парки отдыха и развлечений.

20% молодых людей проводят вне дома мало времени и любят только рок-концерты. Многие представители этой группы признаются в своей нелюбви к театру (45%), музеям (62%), историческим памятникам (54%). Но многие из них смотрят телевизор, любят видеоигры и посещают кабачки, кабаре. Для этой категории молодежи культура сводится к стандарту: кино - дискотека - рок.

Можно сказать, что приобщение молодых французов к высокой культуре и высокому искусству - одна из нерешенных проблем. В анализируемых материалах мы не увидим, например, ни одного указания на то, как читают и что читают молодые французы в свободное время. По всей вероятности, чтение серьезной литературы, в том числе и художественной, выходит за рамки досуговых предпочтений большей части молодежи во Франции. Да и не только Франции1. К сожалению, такая же тенденция начинает проявляться и в России, считавшейся еще совсем недавно одной из самых «читающих» стран мира. Разумеется, и во Франции есть немало молодых людей, влюбленных в литературу, но не они составляют большинство. В журнале «Клуб», № 2 за 1995 г., рассказывается о таком увлечении французов

1 Франция: молодежь и культурный досуг «вне дома» // Культура в современном мире. - Вып.2. - М, 1998. - С. 110 - 118.

Читающая Россия: Мифы и реальность. - М.: Либерея, 1997. (Глава V. Мир чтения за рубежом (Швейцария, Германия, Польша, Франция, Канада, Южная Африка). - С. 175 - 196.

64

65

- литературных и философских салонах2. Посетители салонов встречаются, чтобы, забыв о будничной суете, поговорить «о любви и счастье, неверности и преданности, порядке и беспорядке». Так, каждую пятницу на берегу Сены в одном из литературных салонов Парижа встречаются двадцать молодых «салонье» (посетителей салона). Им около тридцати лет. Усевшись в креслах, они могут до самого утра с жаром обсуждать, например, проблемы любви и одиночества в жизни и творчестве Марселя Пруста. Читатели-энтузиасты основательно готовятся к заранее назначенной теме разговора, запасаются стопкой книг, поля которых испещрены пометками... Этот салон открыли две подруги-студентки Доротея и Мари-Пьер. Посетители салона по образованию не литераторы, но все они одинаково влюблены в литературу, которая помогает им понять и выразить самих себя.

Подобную цель преследуют завсегдатаи и других салонов, например, посетители философского салона Марка Сотэ. Участники еженедельных дискуссионных встреч заседают во главе со своим мэтром в уютном полумраке, под непрерывное жужжание кофемолки и соблазнительный запах свежих рогаликов. В начале каждого «сеанса» сорок «салонье» выбирают очередной философский сюжет для обсуждения. Например: «Куда движется современная цивилизация?» или «Можно ли говорить о прогрессе человечества?».

Философские кафе, литературные салоны, кружки поэзии, беседы о политике, ужины любителей истории - отнюдь не привилегия французской столицы. Они нашли своих приверженцев и в других городах - Дижоне, Ницце, Страсбурге.

Клубно-салонная мода Франции провозгласила новое отношение к культуре, сегодня человек хочет быть актером, творцом, а не простым зрителем и потребителем культуры.

Разумеется, клубно-салонные формы досуга охватывают элитарную часть молодежи, тем более, что эти салоны организуются по инициативе самих молодых людей. Но без внимания государства не оставлено и большинство молодых французов. Начиная с 1960 г. в стране получили распространение Дома молодежи и культуры, где молодые люди ориентируются на занятия в клубах по интересам, раз-

! Пантелей И. Посидим, поговорим // Клуб. 1995. №2. С.42- 43.

66

личные виды культуры и искусства. К концу 70-х гг. во Франции насчитывалось более 2 тыс. клубов по интересам и более 1 тыс. Домов молодежи и культуры. Популярны среди молодых французов и так называемые Центры каникул и досуга, обеспечивающие полноценный отдых и воспитание учащихся в их свободное время1.

Заслуживает внимания инициатива французских властей по созданию новых рабочих мест для молодежи в сфере культуры. В «законе Обри» (по имени главного разработчика), принятом в октябре 1997 г., подчеркивается, что развитие культурно-досуговой деятельности населения регионов требует привлечения в эти области квалифицированных специалистов - аниматоров (своеобразных посредников между учреждениями культуры и их потенциальной аудиторией -В.Д.). В законе указываются 5 приоритетных направлений по созданию новых рабочих мест: посредническая деятельность, художественно-творческая в ранге любительства, страхование в сфере культуры, пропаганда национально-культурных достижений и развитие новых технологий информационных систем.

В марте 1998 г. Министерство культуры и средств массовой информации Франции подписало соглашение с Федерацией экомузеев и государственных музеев о создании в течение последующих 3-х лет 150 рабочих мест для молодых специалистов, которые должны были работать по линии связей с общественностью и заниматься развитием новых технологий информационных систем (задача: повышение уровня обслуживания посетителей музеев). «Закон Обри» определил и программу создания новых рабочих мест для молодежи в области библиотечного дела и пропаганды книги и чтения. Речь идет об обслуживании передвижных библиотек (так называемых «уличных библиотек» - функционируют с 1992 г.) в местах скопления людей (в парках и других зонах отдыха на природе). Молодые библиотекари выступают здесь в качестве посредников между потенциальными читателями и книжной продукцией. Впоследствии термин «книжный посредник» закрепился в употреблении, превратившись в должность.

1 Подробнее об этом см. в статье Е.О.Ришара «Городок Виллет - новый культурно-досуговой центр молодежи» // Теория и практика социальной работы: Сб. Т.2. - Москва-Тула, 1993. - С. 139 - 148.

67

Необходимо отметить, что книжные посредники формируются из людей, не имеющих специального библиотечного образования, но любящих книгу и чтение. Одновременно предполагается получение этой категорией молодых людей специального образования.

Инициатива Министерства культуры Франции направлена на решение двух взаимосвязанных задач: социальной - смягчение проблемы безработицы среди молодых людей и культурологической -подготовка кадров, способных решать сложные социокультурные задачи.

Свидетельством непрерывного поиска в досуговой среде является появление в ряде западных стран (Швейцария, Германия, Франция) новой профессии - социокультурный аниматор. Одно из значений этой профессии заключается в придании досугово-рекреационной деятельности культурно-педагогической направленности. Досуг рассматривается не только как средство развлечения и релаксации, но и как средство духовного и физического развития. Ярким примером социокультурного аниматорства является деятельность ряда независимых французских театров, в том числе, уличных, которые не ограничиваются традиционным показом спектаклей, а переходят к новым формам работы со зрителем. Вокруг содержания будущего спектакля (или после его показа) организуется серия культурно-просветительских мероприятий (беседы, обсуждения, выставки и т.п.), что несколько напоминает недавний опыт работы советских учреждений культуры. Нередки случаи, когда местные жители, артисты любительских коллективов, становятся соавторами пьес (сценариев) театральных представлений документального характера. Население города привлекается к репетициям, участию в массовых сценах. Желающие могут познакомиться с театральной техникой и т.п. Все это дает возможность не только лучше подготовиться к восприятию содержания пьесы, но и почувствовать себя одним из создателей спектакля.

Открытое взаимодействие театра с публикой дает, как правило, положительный художественно-эстетический, а самое главное -социальный эффект1.

1 Подробнее об опыте проведения анимационной работы см. в кн.: Ярошенко Н.Н. Социально-культурная анимация: Уч. пособие. - М.: МГУКИ, 2000. - С.57 - 94.

Отмечая позитивность зарубежного опыта в сфере досуга и воспитания, следует отметить, что молодежные проблемы в целом и организация досуга молодых людей в частности далеки от своего решения. И здесь хотелось бы высказать свою точку зрения по поводу причин неудач в данной области.

Социально-экономическая основа

П о

нашему мнению, эти причины кроются не

столько в недостатке

мастерства социокультурных работников

и неразработанности соответствующих

технологий, сколько в несовершенстве

нравственно-психологических

устоев жизни западного общества. Речь

идет, прежде

всего, о нравственной стороне проблемы

- одной из подоснов социокультурной

работы.

о

нашему мнению, эти причины кроются не

столько в недостатке

мастерства социокультурных работников

и неразработанности соответствующих

технологий, сколько в несовершенстве

нравственно-психологических

устоев жизни западного общества. Речь

идет, прежде

всего, о нравственной стороне проблемы

- одной из подоснов социокультурной

работы.

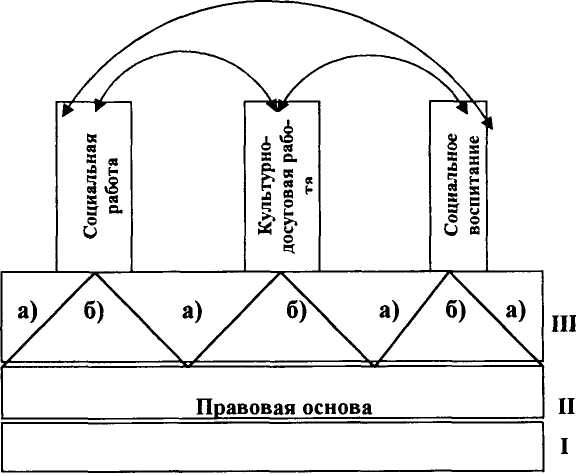

Рис.8. Социально-экономическая и нравственно-правовая основа социально-культурной работы за рубежом

Условные обозначения:

III - нравственная основа: а) нравственные ценности, официально провозглашаемые обществом; б) - нравственные ценности, в том числе и антиценности, бытующие в обществе на неофициальном уровне.

68

69

Из рис. 8 видно, что социально-культурная работа базируется на своеобразном трехслойном основании: 1) мощной социально-экономической платформе, 2) добротной правовой и 3) неоднородной и неоднозначной нравственной.

Можно предположить, что на социальную работу нравственные постулаты негативного плана, бытующие на неофициальном уровне, оказывают несущественное влияние. Здесь более важны экономическая и правовая основы, а также официальные нравственные требования.

Совсем другое влияние негативные нравственные факторы оказывают на досугово-рекреационную деятельность и социальное воспитание. Они, по существу, являются той «ложкой дегтя», которая может испортить любое доброе начинание в социокультурной сфере.

Коммерциализация сферы культуры, стремление получить максимальную прибыль приводит к однобокости зарубежного досуга - развлекательному уклону. Еще больший вред досуговой и воспитательной сферам приносит бытующий на Западе принцип «двойного стандарта» в оценке социополитических, экономических и культурных явлений. Действие этого принципа можно считать главной причиной проникновения негативных явлений и в сферу досуга, и в сферу социального воспитания. Распространители «культурных» услуг часто действуют исходя не из общественной пользы «товара», а в зависимости от личной выгоды, получаемой в процессе его реализации. Так, например, распространение наркотиков на молодежных дискотеках и рок-фестивалях приносит громадные барыши наркоторговцам. И в то же время наносит громадный вред потребителям этого зелья и обществу в целом. Культ насилия, пропагандируемый в произведениях искусства, особенно в кино и на телевидении, базируется на низменных инстинктах человека. Но в результате этот культ становится нормой жизни для определенной части представителей западного общества, прежде всего, молодежи.

Выход здесь один - нравственное совершенствование и самосовершенствование западного общества. А процесс этот очень длительный.

Перенимая многое из современного зарубежного опыта в сфере досуга и социального воспитания, мы должны помнить об этой особенности, «слабинке» западного образа жизни.