- •Глава IV, показатели процессов перекисного окисления липидов и активности фосфолипазы а2 при различной степени тшести течения острого перитони-

- •Глава V. Показатели липидного обмена в ткани кишечника и плазме крови при различной степени тяжести течения острого перитонита 66

- •Глава VI. Показатели морфофункцион альп ого состояния кишечника у больных при различной степени тяжести тече- ния острого перитонита ю1

- •Глава 1

- •1Л. Современные представления о патогенезе острого перитонита

- •1.2. Роль процессов пол в патогенезе острого перитонита

- •1.3. Морфофункциональное состояние кишечника

- •Глава II материал и методы исследования

- •Глава III

- •3.1. Морфофункциональное состояние ткани кишечника при

- •Остром серозном перитоните, (м±т)

- •3.2. Морфофункциональное состояние ткани кишечника при остром гноино-фибрнпозном перитоните

- •Состояние траискаппллярпого обмена и биоэнергетики кишечника при остром гнопно-фпбрнпозпом перитоните, (м±т)

- •Главаiv показатели процессов перекисного окисления липидов и активности фосфолипазы а2 при различной тяжести течения острого перитонита

- •4Л, Показатели процессов пол и активности фосфолипазы а2 в ткани кишечника и плазме крови при остром серозном перитоните

- •Динамика процессов пол и активность антпоксидэптных ферментов в ткани кишечника при остром серозном перитоните, (м±ш)

- •4.2. Показатели процессов пол н активности фосфолипазы а2 в тклии кишечника и плазгис крови при остром гпонно-фнбрннозном перитоните

- •Глава V показатели липидного обмена в ткани кишечника и плазме крови при различной степени тяжести течения острого перитонита

- •5Д, Показатели липидного обмена в ткани кишечника я плазме крови

- •При остром серозном перитоните

- •При остром серозном перитоните, (м±т)

- •Состав фосфолипидов (% от общего содержания липидов) в плазме крови при остром серозном перитоните, (м±т)

- •5.2. Показатели липидного обмена в ткани кишечника и плазме крови при остром пюнно-фмбрпнознол] перитоните

- •Состав липидов (% от общего содержания липидов) в плазме крови при остром пюнно-фнбрпнозном перитоните, (м±т)

- •Глава yi показатели морфофункционалыюго состояния кишечника у больных при различной степени тяжести острого перитонита

3.2. Морфофункциональное состояние ткани кишечника при остром гноино-фибрнпозном перитоните

Во второй группе экспериментальных исследований (24 животных) мы исследовали морфофункциональное состояние ткани кишечника при остром гнойно-фибринозном перитоните. Эта группа исследований обозначена как вторая (II).

Изучение транскапиллярного обмена и биоэнергетики ткани кишечника при остром гношю-фибршюзноы перитоните показало следующие результаты (табл. 3.2).

Т

Примечание: * - достоверность отличил но отношению к исходу при р<О,05, жирный шрифт - достоверность отличия по отношению к контролю (р<0,05)

Состояние траискаппллярпого обмена и биоэнергетики кишечника при остром гнопно-фпбрнпозпом перитоните, (м±т)

Показатель |

Группа |

Исходные данные |

Послеоперационный период |

||

1-е сутки |

3-и сутки |

5-е сутки |

|||

F, мл |

I |

2,36±0,11 |

6,85±0,31* |

4,93±0,22* |

3,36±0,15* |

II |

14,92±0,78* |

8,12±0,41* |

6,13±0,31* |

||

К,% |

I |

1,71 ±0,0 8 |

6,20±0,28* |

4,26±0,21* |

2,06±0,10* |

II |

7,29±0,36* |

6,52±0,33* |

3,29±0,16* |

||

Р, мкл/г |

I |

445,1 ±22,3 |

881,0±35,2* |

736,2±29,4* |

532,3±21,3* |

II |

1153,1±35,0* |

830,8±33,2* |

705,4±28,2* |

||

КДК, см2/с |

I |

3,21±0,13 |

0,79±0,04* |

1,35±0,07* |

2,61 ±0,12* |

II |

0,20±0,03* |

0,78±0,04* |

2,10±0,12* |

||

ОВП, мВ |

I |

-33,21±1,33 |

-52;64±2,11* |

-45,27±1,81* |

-34,72±i,32 |

II |

-62,85±2,51* |

-51,57±2,56* |

-44,35±1,77* |

||

аблица 3.2

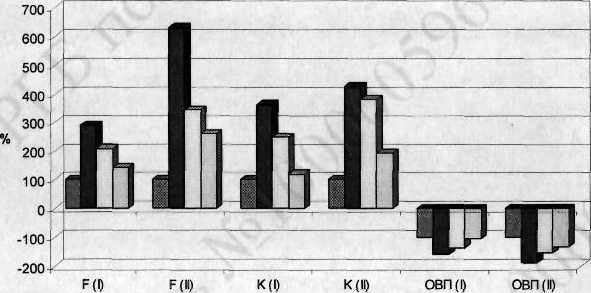

Исследованиями установлено, что при данной форме острого перитонита проницаемость тканей кишечника для воды и белка была повышена на всех этапах наблюдения. При этом наиболее значительные изменения регистрировали на первые сутки после санации брюшной полости: капиллярный фильтрат был повышен более чем в 6 раз, а потеря белка увеличена более чем в 4 раза.

В последующие сроки лечения отмечали

постепенное уменьшение высокой

проницаемости ткани кишки, которая

однако оставалась повышенной для воды

- выше нормы на 244,1 % (р<0,05), для белка -

выше нормы на 281,3 %

(p<0?G5),

На конечном этапе наблюдения (5-е сутки)

намеченная тенденция к восстановлению

проницаемости тканей сохранялась:

капиллярный фильтрат оставался выше

исходных данных на 159,7 % (р<0,05), потеря

белка - выше на 92,4 % (р<0,05) (рис. 3.3).

последующие сроки лечения отмечали

постепенное уменьшение высокой

проницаемости ткани кишки, которая

однако оставалась повышенной для воды

- выше нормы на 244,1 % (р<0,05), для белка -

выше нормы на 281,3 %

(p<0?G5),

На конечном этапе наблюдения (5-е сутки)

намеченная тенденция к восстановлению

проницаемости тканей сохранялась:

капиллярный фильтрат оставался выше

исходных данных на 159,7 % (р<0,05), потеря

белка - выше на 92,4 % (р<0,05) (рис. 3.3).

Сравнивая проницаемость тканей кишечника для воды и белка в обеих группах, мы обнаружили, что на всех этапах наблюдения во второй группе животных (острый гнойно-фибринозный перитонит) она была значительно выше таковых данных первой экспериментальной группы. Так, на первые сутки после начала традиционной терапии во второй группе исследований ка

пнллярнын фильтрат тканей кишки был выше, чем в первой на 117,8 % (р<0,05), потеря белка - выше на 17,6 % (р<0,05).

К третьим суткам традиционной терапии разница между сравниваемыми значениями капиллярного фильтрата несколько уменьшилась: в группе животных с моделью острого гнойно-фибринозного перитонита этот показатель был выше, чем в первой группе на 64,7 % (р<0,05)- Проницаемость же тканей для белка во второй группе, по сравЕ1сшпо с первой, увеличилась на 53,1 % (р<0,05). На пятые сутки после санации брюшной полости и начала лечения разрыв увеличился между обоими сравниваемыми показателями: в группе животных с гнойно-фибринозным перитонитом капиллярный фильтрат был выше, чем в первой группе на 82,4 % (p<G,05), потеря белка была выше на 59,7 % (р<0,05).

Нами выявлено, что при остром гнойно-фибринозном перитоните снижается окислительно-восстаЕЮВнтельнын потенциал тканей кишечника. При этом максимально низкие значения мы получили на первые сутки после санации брюшной полости - ниже нормы на 89,3 % (р<0,05). К третьим суткам лечения наметилась тенденция к восстановлению первоначального уровня ОВП, который на этом этапе исследования оставался на 55,3 % (р<0,05) ниже исходных данных. На конечном этапе наблюдения (5-е сутки) окислительно-восстановительный потенциал ткани кишки сохранялся ниже нормальных цифр наЗЗ,5%(р<0,05).

Сравнивая уровень окислительно-восстановительного потенциала тканей кишечника в обеих группах, мы обнаружили, что на первом этапе исследования (1-е сутки) ОВП во второй группе был на 19,4 % (рО,05) ниже, чем в первой группе исследований. На следующем этапе (3-й сутки) в группе животных с острым гнойно-фибринозным перитонитом уровень окислительно-восстановительного потенциала был па 13,9 % (р<0,05) ниже такового первой группы экспериментов. К пятым суткам лечения разрыв между сравниваемыми показателями увеличился: во второй группе животных ОВП был ниже, чем в первой на 27,7 % (р<0,05).

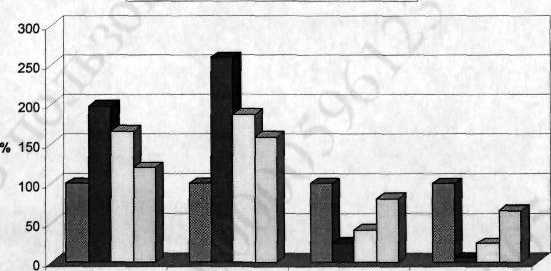

И зучение

биоэнергетики ткани кишки при остром

гнойно-фибринозном перитоните показало,

что кровенаполнение исследуемых тканей

на первые сутки после санации брюшной

полости было увеличено на 159,1 % (р<0,05).

В дальнейшем отмечали постепенное

уменьшение кровенаполнения, однако

полученные значения оставались достоверно

выше первоначального уровня. Так на

третьи сутки после начала лечения

кровенаполнение органа было повышено

на 86,6 % (р<0,06), на пятые сутки - на 58,5 %

(р<0,05) (рис, 3.4).

зучение

биоэнергетики ткани кишки при остром

гнойно-фибринозном перитоните показало,

что кровенаполнение исследуемых тканей

на первые сутки после санации брюшной

полости было увеличено на 159,1 % (р<0,05).

В дальнейшем отмечали постепенное

уменьшение кровенаполнения, однако

полученные значения оставались достоверно

выше первоначального уровня. Так на

третьи сутки после начала лечения

кровенаполнение органа было повышено

на 86,6 % (р<0,06), на пятые сутки - на 58,5 %

(р<0,05) (рис, 3.4).

Сравнивая кровенаполнение ткани кишечника в обеих группах, мы обнаружили, что на всех этапах наблюдения во второй группе животных оно было значительно выше таковых данных первой экспериментальной группы. Так, на первые сутки после начала традиционной терапии во второй группе исследований кровенаполнение ткани кишки было выше, чем в первой группе на 30,9 % (р<0,05). К третьим суткам наблюдения разница между сравниваемыми значениями несколько уменьшилась: в группе животных с моделью острого гнойно-фибринозного перитонита этот показатель был выше, чем в первой группе на 12,9 % (р<0,05). На пятые сутки после санации брюшной полости и начала лечения разрыв вновь увеличился: в группе животных с

гнойно-фибринозным перитонитом кровенаполнение бьшо выше, чем в первой группе на 32,5 % (р<0,05).

Определяя коэффициент диффузии кислорода в ткани кишечника при пюйно-фибринозном перитоните, обнаружено, что наиболее низкие результаты получены на первые сутки после санации брюшной полости — ниже первоначальных данных на 93,8 % (р<0,05). В дальнейшем регистрировали четкую тенденцию к увеличению коэффициента диффузии кислорода, который на третьи сутки после начала лечения оставался ниже нормы на 75,7 % (р<0,05), па пятые сутки - ниже на 34,6 % (р<0,05).

Сравнивая коэффициент диффузии кислорода тканей кишечника в обеих группах, мы обнаружили, что на всех этапах наблюдения этот показатель во второй группе экспериментов был достоверно ниже полученных результатов первой группы. Так, через сутки после санации брюшной полости КДК во второй группе был на 74,7 % (р<0,05) ниже, чем в первой группе исследований. На следующем этапе наблюдения (3-й сутки) во второй группе живот-пых коэффициент диффузии кислорода был на 42?2 % (р<0,05) ниже, чем в первой группе экспериментов. К пятым суткам лечения разрыв между сравниваемыми показателями стал еще меньше: во второй группе животных КДК был ниже, чем в первой на 19,5 % (р<0,05).

Анализируя полученные результаты, можем сделать следующее заключение. При остром серозном перитоните нарушается микроциркуляция и трофика тканей кишечника, что подтверждается снижением окислительно-восстановительного потенциала, нарушением диффузии кислорода, повышением проницаемости исследуемой ткани для белка и воды. Отметим, что наиболее выраженные расстройства ыорфофункциональиого состояния кишечника регистрировали первые трое суток с момента возникновения перитонита.

46