- •Глава IV, показатели процессов перекисного окисления липидов и активности фосфолипазы а2 при различной степени тшести течения острого перитони-

- •Глава V. Показатели липидного обмена в ткани кишечника и плазме крови при различной степени тяжести течения острого перитонита 66

- •Глава VI. Показатели морфофункцион альп ого состояния кишечника у больных при различной степени тяжести тече- ния острого перитонита ю1

- •Глава 1

- •1Л. Современные представления о патогенезе острого перитонита

- •1.2. Роль процессов пол в патогенезе острого перитонита

- •1.3. Морфофункциональное состояние кишечника

- •Глава II материал и методы исследования

- •Глава III

- •3.1. Морфофункциональное состояние ткани кишечника при

- •Остром серозном перитоните, (м±т)

- •3.2. Морфофункциональное состояние ткани кишечника при остром гноино-фибрнпозном перитоните

- •Состояние траискаппллярпого обмена и биоэнергетики кишечника при остром гнопно-фпбрнпозпом перитоните, (м±т)

- •Главаiv показатели процессов перекисного окисления липидов и активности фосфолипазы а2 при различной тяжести течения острого перитонита

- •4Л, Показатели процессов пол и активности фосфолипазы а2 в ткани кишечника и плазме крови при остром серозном перитоните

- •Динамика процессов пол и активность антпоксидэптных ферментов в ткани кишечника при остром серозном перитоните, (м±ш)

- •4.2. Показатели процессов пол н активности фосфолипазы а2 в тклии кишечника и плазгис крови при остром гпонно-фнбрннозном перитоните

- •Глава V показатели липидного обмена в ткани кишечника и плазме крови при различной степени тяжести течения острого перитонита

- •5Д, Показатели липидного обмена в ткани кишечника я плазме крови

- •При остром серозном перитоните

- •При остром серозном перитоните, (м±т)

- •Состав фосфолипидов (% от общего содержания липидов) в плазме крови при остром серозном перитоните, (м±т)

- •5.2. Показатели липидного обмена в ткани кишечника и плазме крови при остром пюнно-фмбрпнознол] перитоните

- •Состав липидов (% от общего содержания липидов) в плазме крови при остром пюнно-фнбрпнозном перитоните, (м±т)

- •Глава yi показатели морфофункционалыюго состояния кишечника у больных при различной степени тяжести острого перитонита

4.2. Показатели процессов пол н активности фосфолипазы а2 в тклии кишечника и плазгис крови при остром гпонно-фнбрннозном перитоните

Во второй группе экспериментальных животных исследовали интенсивность процессов перекисного окисления липидов, активность фосфолипазы А2 и ферментов антпоксидантной защиты в тканях кишечника и плазме крови при остром пюйно-фибринозном перитоните.

Изучение интенсивности процессов липопереокисления в ткани кишки при остром гнойно-фибринозном перитоните показало следующие результаты (табл. 4.3).

Таблица 4.3

Д

Примечание; * - достоверность отличия по отношению к исходу при р<0,05; жирный шрифт-достоверность отличил по отношению к контролю (р<0,05)

Показатель |

Группа |

Исходные данные |

Послеоперационный период |

||

1-е сутки : |

3-й сутки |

5-е сутки |

|||

ДК, усл.ед./мг липидов |

I |

0,21±0,01 |

0,37±0,02* |

0,34±0,02* |

0,23±0,01* |

II |

0,48±0,03* |

0,45±0,03* |

0,36±0,02* |

||

ТК, усл.сд^мг ли-пи до а |

I |

0,13±0,01 |

0,31±0,02* |

0,24±0,02* |

0,17±0,01* |

II |

0,37±0,02* |

0,34±0,02* |

0,26±0,01* |

||

МДА,нМоль/г белка |

I |

9,01±0,57 |

18,97±0,95* |

15,41 ±0,77* |

12,19±0,б5* |

II |

24,78±0,99* |

21,73±0,87* |

16,65±0,58* |

||

Фосфолипаза А2, мкмо ль/с/г белка |

I |

1,41 ±0,07 |

2,52±0,13* |

2,15*0,11* |

1,89±0,09* |

II |

3,26±0,16* |

3,14±0,16* |

2,71±0,14* |

||

Каталаза, мгНгОг/мнн/г Йелка |

I |

2,64±0,17 |

1,47±0,10* |

1,83*0,12* |

2,06±0,10* |

II |

0,87±0,05* |

1,12±0,06* |

1,21 ±0,08* |

||

СОД, усл.сд. |

I |

10,77±0,51 |

3,77±0,19* |

5,97±0,30* |

8,07±0,40* |

II |

2,51±0,13* |

3,79±0,19* |

5,07±0,25* |

||

инамика процессов ПОЛ и активность аптнокендантных ферментов в ткани кишечника при остром гнойно-фибринозном перитоните, (М±т)

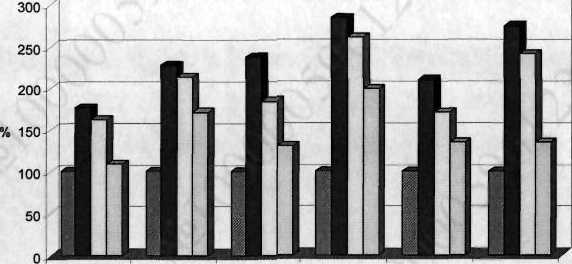

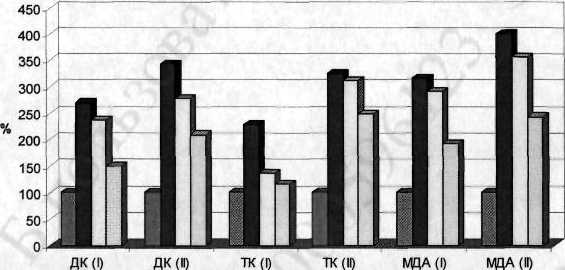

Исследованиями установлено, что содержание диеновых коньюгатов в ткани кишечника было повышено на всех этапах наблюдения. При этом максимальное повышение количества ДК регистрировали на первом этапе послеоперационного наблюдения, а в дальнейшем уровень исследуемого показателя снижался, однако даже на конечном этапе наблюдения количество ДК оставалось достоверно выше нормы.

Т ак,

на первые сутки после начала лечения

концентрация ДК была выше первоначальных

данных на 128,6 % (р<0,05), К третьим суткам

наблюдения отмечалось снижение

уровня диеновых коньюгатов, которых

оставалось выше исхода на 114,3 % (р<0,05).

На пятые сутки лечения концентрация ДК

продолжала снижаться, однако была на

71,4 % (р<0,05) выше исходного уровня (рис.

4.7).

ак,

на первые сутки после начала лечения

концентрация ДК была выше первоначальных

данных на 128,6 % (р<0,05), К третьим суткам

наблюдения отмечалось снижение

уровня диеновых коньюгатов, которых

оставалось выше исхода на 114,3 % (р<0,05).

На пятые сутки лечения концентрация ДК

продолжала снижаться, однако была на

71,4 % (р<0,05) выше исходного уровня (рис.

4.7).

Сравнивая полученные результаты в обеих группах, мы обнаружили, что на первом этапе наблюдения содержание диеновых коньюгатов во второй группе животных было ниже данных первой группы на 29,7 % (р<0,05). В дальнейшем разница между сравниваемыми значениями постепенно увеличивалась: на третьи сутки лечения в группе животных с острым гнойно-фибринозным перитонитом концентрация ДК была выше, чем в группе с се

розно-геморрагическим перитонитом на 32,4 % (р<0,05), на пятые сутки -выше на 56,5 % (р<0,05).

Обнаружено, что концентрация триеновых коныогатов в ткани кишечника при остром гнойно-фибринозном перитоните была повышена на всех этапах наблюдения. Максимальное увеличение их количества зарегистрировали на первые сутки после начала лечения - выше первоначальных данных на 184,6 % (р<0,05). В дальнейшем на фоне проводимой традиционной терапии отмечено постепенное снижение содержания ТК, однако даже на конечном этапе наблюдения уровень исследуемого показателя сохранялся достоверно повышенным. Так, на третьи сутки лечения количество ТК в ткани кишки было выше нормы на 161,5 % (р<0,05), на пятые сутки - выше на 100,0 %(р<0,05).

Содержание триеновых коньюгатов в ткани кишечника в обеих экспериментальных группах было максимально высоким на первом этапе исследования и в дальнейшем на фоне проводимой традиционной терапии постепенно снижалось. Однако во второй группе животных на всех этапах наблюдения уровень ТК был достоверно выше данных первой группы экспериментов. При этом разрыв между сравниваемыми показателями в процессе наблюдения увеличивался. Так, на первые сутки после санации брюшной полости концентрация триеновых коныогатов в группе животных с гнойно-фибринозным перитонитом была выше, чем в первой группе на 19,4 % (р<0,05), на третьи сутки — выше па 41,7 % (р<0,05), на пятые сутки — выше на 52,9 % (р<0,05).

Выявлено, что уже через сутки после санации брюшной полости и начала традиционного лечения концентрация маалонового диальдегида в тканях кишки была выше первоначальных данных на 175,0 % (р<0,05). На третьи сутки лечения отмечено некоторое снижение содержания МДА по сравнению с предыдущими данными, количество которых оставалось выше исхода на 141,2 % (р<0,05). Па конечном этапе наблюдения (5-е сутки) количест

во исследуемого показателя продолжало уменьшаться, однако сохранялось выше нормы на 84,8 % (р<0,05).

Мы обнаружили, что на первом этапе наблюдения концентрация ТБК-активных продуктов в ткани кишечника у животных с острым гнойно-фибринозным перитонитом была выше, чем в первой группе животных на 30,6 % (р<0,05). К третьим суткам лечения разрыв между сравниваемыми значениями увеличился: во второй группе содержание МДА было выше та-

F

ковых данных первой группы на 41,0 % (р<0,05). На пятые сутки лечения разница в цифрах несколько уменьшилась: во второй группе животных их количество было выше, чем в группе животных с острым серозно-геморрагическим перитонитом на 36,6 % (р<0,05).

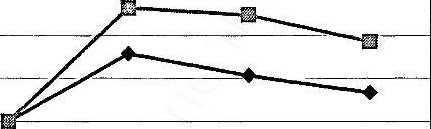

Изучение активности фосфолипазы А2 в ткани кишки при остром гной-ио-фибринозном перитоните показало, что через сутки после санации брюшной полости активность фермента была повышена на 131,2 % (р<0,05). На следующем этапе наблюдения (3-й сутки) отмечено, что активность энзима снизилась лишь незначительно и сохранялась выше нормы на 122,7 % (р<0,05). На конечном этапе лечения (5-е сутки) активность фосфолипазы А2 продолжала снижаться и оставалась выше исходных данных на 92,2 % (р<0,05) (рис. 4.8).

250 | 200 150 1D0 ■ 50 0

Hopwa 1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки

Рис. 4.8. Активность фосфолипазы в ткани кишечника при остром гнонпо-фпбрннозном перитоните (исходные данные приняты за 100 %)

Сравнивая динамику активности фосфолипазы А2 в обеих группах, мы можем отметить, что во второй группе животных она была выше аналогичных данных первой группы на всех этапах наблюдения. Через сутки после начала лечения активность фермента была выше, чем в группе животных с острым серозно-геморрагическим перитонитом на 29,4 % (р<0,05). На третьи сутки наблюдения разница между сравниваемыми значениями увеличилась: во второй группе исследований фосфолипазная активность была выше, чем в первой группе на 46,0 % (р<0,05). На пятые сутки лечения разрыв между цифрами сохранялся на прежнем уровне: активность фермента во второй группе была выше, чем в первой на 43,4 % (р<0,05).

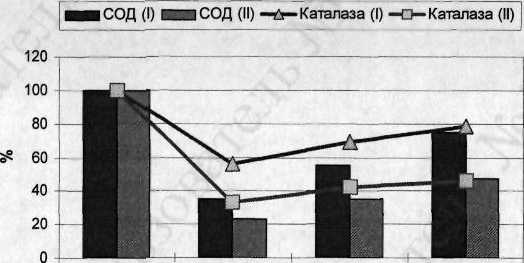

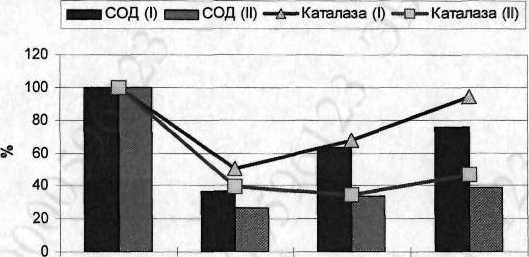

Сравнивая

изменения активности каталазы, мы

обнаружили, что их динамика в

сравниваемых группах была схожей.

Однако в группе эксперимен-

Н а

первом этапе наблюдения активность

каталазы в тканях кишки экспериментальных

животных была максимально низкой - ниже

первоначальных данных на 67,0 % (р<0,05).

К третьим суткам после моделирования

деструктивной формы острого панкреатита

отмечали некоторое увеличение активности

изучаемого фермента, которая все же

оставалась ниже исходных данных на 57,6

% (р<0,05). К конечному этапу наблюдения

мы зарегистрировали дальнейшее

увеличение каталазной активности,

однако даже на этом этапе она оставалась

достоверно ниже нормы на 54,2 % (р<0,05)

(рис. 4.9).

а

первом этапе наблюдения активность

каталазы в тканях кишки экспериментальных

животных была максимально низкой - ниже

первоначальных данных на 67,0 % (р<0,05).

К третьим суткам после моделирования

деструктивной формы острого панкреатита

отмечали некоторое увеличение активности

изучаемого фермента, которая все же

оставалась ниже исходных данных на 57,6

% (р<0,05). К конечному этапу наблюдения

мы зарегистрировали дальнейшее

увеличение каталазной активности,

однако даже на этом этапе она оставалась

достоверно ниже нормы на 54,2 % (р<0,05)

(рис. 4.9).

тов с острым гпойно-фибрннозньш перитонитом активность каталазы в ткани кишечника была достоверно ниже таковой в первой группе. Причем полученные результаты сравнения на всех этапах наблюдения сохранялись на одном уровне. Так, через сутки после санации брюшной полости активность каталазы во второй группе животных была ниже, чем в первой экспериментальной группе па 40,8 % (р<0,05), на третьи сутки - ниже на 38,8 % (р<0,05), на пятые сутки - на 41,3 % (р<0,05).

Определяя степень активности супероксиддисмутазы, мы обнаружили, что на всех сроках исследования она была снижена. При этом максимальное снижение ее активности было зарегистрировано на первые сутки послеоперационного периода - ниже первоначальных данных на 76,7 % (р<0,05). К третьим суткам наблюдения отмечено постепенное увеличение ферментативной активности, которая все же оставалась ниже исходных значений на 64,8 % (р<0,05). На пятые сутки лечения активность СОД продолжала увеличиваться, однако даже на этом сроке наблюдения она оставалась ниже нормы на 52,9%(р<0,05).

При остром гнойно-фибринозном перитоните активность супероксид-дисмутазы в тканях кишки на всех этапах исследования была достоверно ниже данных первой экспериментальной группы. При этом разница между сравниваемыми показателями сохранялась на одном уровне на протяжении всего периода исследования. Так, на первые сутки после санации брюшной полости активность СОД в ткани кишечника была ниже, чем у животных первой группы на 33,4 % (р<0,05), на третьи сутки - ниже па 36,5 % (р<0,05)? на пятые сутки - на 37,2 % (р<0,05).

Изучение интенсивности процессов липопереокисления в плазме крови при остром гнойно-фибринозном перитоните показало следующие результаты (табЛр 4.4).

Исследованиями установлено, что при данной патологии содержание диеновых коныогатов в плазме крови было повышено на всех этапах наблюдения. При этом максимальное увеличение их количества было зарегистри

ровано на первые сутки после санации брюшной полости - выше первоначальных данных на 243,4 % (p<0.,05j. К третьим суткам наблюдения отмечалось некоторое снижение уровня диеновых коньюгатов, которых оставалось выше исхода на 178,3 % (р<0,05). На пятые сутки лечения концентрация исследуемого показателя продолжала снижаться, однако даже на этом этапе оставалась выше нормы на 109,6 % (р<0,05).

Таблица 4.4

Д

Примечание: * - достоверность отличил по отношению к исходу при р<0,05; жирным шрифт—достоверность отлнчпп но отношению к контролю (р<0,05)

Показатель |

Группа |

Исходные данные |

Послеоперационный период |

||

1-е сутки |

3-я сутки |

!5-е сутки |

|||

ДК, усл.сд./мг липидов |

I |

0,83=0,05 |

2,24±0,11* |

1,97±0,10* |

1,25±0,01* |

11 |

2,85±0,12* |

2,31±0,10* |

1,74±0,04* |

||

ТК, усл.сд./мг липидов |

I |

0,25±0,01 |

0,57±0,03* |

0,34±0,02* |

0,29±0,01* |

II |

0,81 ±0,04* |

0,78±0,04* |

0,62±0,03* |

||

МДА, нМпиь/г белка |

I |

3,02±0,20 |

9,53±0,48* |

8,78±0,39* |

5,81±0,29* |

II |

12,11±0,62* |

10,75±0,53* |

7,33±0,37* |

||

ФЛА3, м км о ль/с/г белка |

I |

0,039± 0,002 |

0,382±0,019* |

0,263±0,013* |

0,096±0,005* |

II |

0,621 ±0,036* |

0,397±0,020* |

0,133±0,007* |

||

Каталаза, мгНгСЬ/м! ш/r белка |

I |

3,29±0,16 |

1,65±0,11* |

2,21±0,П* |

3,09±0,14 |

II |

1,31±0,07* |

1,13±0,09* |

1,53±0,08* |

||

СОД, усл.ед. |

I |

2,61±0,16 |

0,95±0,07* |

1,65±0,08* |

1,17±0,Ю* |

II |

0,69±0,06* |

0,89±0,06* |

1,02*0,0*7* |

||

инамика процессов ПОЛ и активность антнокендаптных ферментов в плазме крови при остром гнонно-фнбрннозном перитоните, (Mim)

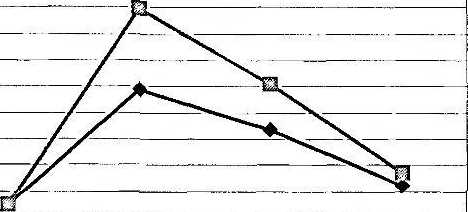

Сравнивая полученные результаты в обеих группах, мы обнаружили, что на всех этапах наблюдения содержание диеновых коньюгатов во второй группе было выше результатов первой экспериментальной группы. На первые сутки после санации брюшной полости их количество в группе животных с острым пюйно-фибрипозным перитонитом было выше, чем в первой группе на 27,2 % (р<0,05). На третьи сутки послеоперационного наблюдения разрыв между сравниваемыми значениями несколько уменьшился: во второй группе исследований содержание ДК стало выше, чем в первой на 17,3 %

( р<0,05).

К конечному сроку лечения (5-е сутки)

разрыв в цифрах увеличился: во второй

экспериментальной группе их количество

было выше, чем в группе животных с острым

серозным перитонитом на 39,2 % (р<0,05)

(рис. 4.10).

р<0,05).

К конечному сроку лечения (5-е сутки)

разрыв в цифрах увеличился: во второй

экспериментальной группе их количество

было выше, чем в группе животных с острым

серозным перитонитом на 39,2 % (р<0,05)

(рис. 4.10).

Обнаружено, что в плазме крови концентрация триеновых коныогатов при остром гнойно-фибринозном перитоните была повышена на всех этапах наблюдения. При этом первые трое суток после санации брюшной полости их содержание было наиболее повышенным - выше исходных данных на 224,0 и 212,0 % (р<0,05) соответственно этапам исследования. На пятые сутки послеоперационного периода количество ТК уменьшилось, однако оставалось достоверно выше нормы на 148,0 % (р<0,05).

Изучая уровень триеновых коньюгатов плазмы крови в обеих группах, мы обнаружили, что на первые сутки после санация брюшной полости содержание ТК во второй группе животных было выше, чем в первой экспериментальной группе на 42,1 % (р<0,05). К третьим суткам послеоперационного наблюдения за животными разрыв между сравниваемыми значениями увеличился: во второй группе концентрация ТК была выше, чем в первой группе на 129,4 % (р<0,05). На конечном этапе исследования (5-е сутки) в группе животных с гнойно-фибринозным перитонитом уровень триеновых

коныогатов был выше, чем в группе экспериментов с острым ссрозно-геморрагическим перитонитом на 113,8 % (р<0,05).

Выявлено, что через сутки после санации брюшной полости концентрация ТБК-актнвных продуктов в плазме крови животных с острым гнойно-фибринозным перитонитом была выше первоначальных данных на 301,0 % (р<0,05). На третьи сутки лечения отмечено некоторое снижение содержания МДА, которых оставалось выше исхода на 256,0 % (р<0,05). На конечном этапе наблюдения (5-е сутки) количество исследуемого показателя продолжало уменьшаться, однако оставалось выше нормы па 142,7 % (р<0,05).

Мы обнаружили, что на всех этапах наблюдения концентрация ТБК-активных продуктов в плазме крови животных с острым гнойно-фибринозным перитонитом была выше результатов первой группы. На первые сутки после санации брюшной полости и начала традиционного лечения содержание маалопового днальдешда во второй группе было выше данных первой группы на 27,1 % (р<0,05). К третьим суткам лечения разрыв между сравниваемыми значениями сохранялся: во второй группе содержание МДА было выше, чем в первой на 22,4 % (р<0,05). На пятые сутки лечения разница между цифрами оставалась прежней: во второй группе животных количество МДА было выше, чем в группе животных с острым серозным перитонитом на26,2%(р<0,05).

Изучение активности фосфолипазы А2 в плазме крови при остром серозном перитоните показало, что активность фермента резко возросла уже на первые сутки после санации брюшной полости и начала лечения. Достоверность отличия в данном случае очевидна. На первом этапе наблюдения фосфолипазная активность была повышена почти в 16 раз. На следующем этапе наблюдения (3-й сутки) отмечена четкая тенденция к снижению активности изучаемого фермента, однако даже на конечном этапе исследования она оставалась достоверно высокой. Так, на третьи сутки послеоперационного периода активность фосфолипазы А2 была выше первоначальных данных более чем в 10 раз, на пятые сутки - выше на 241,0 % (р<0,05) (рис. 4.11).

![]()

ieoo —

■

1600 -1400 - -1200 -1000 -

а*

800

600; too -

200 -о ■ -

Сравнивая динамику активности фосфолипазы А2 в обеих группах, мы можем отметить, что во второй группе животных на всех этапах наблюдения она была достоверно выше данных первой группы экспериментов. Так, на первые сутки послеоперационного наблюдения активность фермента была выше, чем в первой группе животных на 62,6 % (р<0,05), на третьи сутки -выше на 51,0 % (р<0,05), на пятые сутки - на 38,5 % (р<0,05).

На всех этапах наблюдения активность каталазы в плазме крови экспериментальных животных была ниже первоначальных данных. При этом первые трое суток послеоперационного периода мы наблюдали постепенное снижение ее активности - ниже нормы на 60,2 и 65,7 % (р<0,05) соответственно этапам исследования. На конечном этапе исследования (5-е сутки) активность изучаемого фермента несколько увеличилась, однако оставалась ниже Исхода на 53,5 % (р<0,05).

Сравнивая изменение активности каталазы, мы обнаружили, что на первые сутки наблюдения во второй группе животных она была ниже данных первой группы на 20,6 % (р<0,05). На следующем этапе (3-й сутки) в группе животных с острым гнойно-фибринозным перитонитом разрыв между сравниваемыми показателями увеличился: во второй группе животных каталазная активность оказалась па 48,9 % (р<0,05) ниже данных группы исследований с

с ерозным

перитонитом. На конечном этапе наблюдения

разрыв между сравниваемыми значениями

сохранялся на прежнем уровне: активность

фермента во второй группе была ниже,

чем в первой группе экспериментов на

50,5 % (р<0,05) (рис.4Л2).

ерозным

перитонитом. На конечном этапе наблюдения

разрыв между сравниваемыми значениями

сохранялся на прежнем уровне: активность

фермента во второй группе была ниже,

чем в первой группе экспериментов на

50,5 % (р<0,05) (рис.4Л2).

Определяя степень активности супероксиддисмутазы, мы обнаружили, что на всех сроках исследования она была снижена. Так, через сутки после санации брюшной полости и начала традиционного лечения активность СОД была ниже первоначальных данных на 73,6 % (р<0,05). К третьим суткам наблюдения ферментативная активность незначительно увеличилась, однако оставалась ниже исхода на 65,9 % (р<0,05). На пятые сутки лечения активность СОД была снижена на 60,9 % (р<0,05).

При остром гнойно-фибринозном перитоните активность супероксиддисмутазы в плазме крови на первом этапе исследования была ниже данных первой группы на 27,4 % (р<0,05). К третьим суткам лечения разрыв между сравниваемыми показателями увеличился: во второй группе животных активность фермента была ниже, чем в первой группе на 46,1 % (р<0,05). На конечном этапе исследования разрыв между сравниваемыми значениями стал еще больше: в группе экспериментов с острым гнойно-фибринозным перитонитом активность СОД была ниже, чем в группе исследований с серозно-геморрагическим перитонитом на 48,2 % (р<0,05).

Таким образом, анализируя полученные результаты, мы можем сделать следующий вывод. При остром гнойно-фибринозном перитоните в ткани кишечника и плазме крови возникает выраженная интенсификация процессов ПОЛ3 активация фосфолипазы А2 и снижение активности ферментов АОЗ. Отметим, что в плазме крови содержание первичных и вторичных ТБК-активных продуктов, показатели активности фосфолипазы А2 на всех этапах наблюдения было значительно выше, чем в ткани кишечника. Что касается естественных антиоксидаптных ферментов, то их активность в тканях кишки и плазме крови изменялась одинаково. Важен том факт, что наиболее значительные изменения исследуемых показателей регистрировались первые трое суток от момента развития острого серозного перитонита. Необходимо отметить, что при прогрессировании воспалительного процесса и развитии гнойно-фибринозного перитонита наблюдается более выраженная интенсификация процессов ПОЛ и активация фосфолипазы А2. При данной форме острого перитонита наблюдается более значительная депрессия системы естественной антиоксидантной защиты, которая сохраняется до конца наблюдения.

66